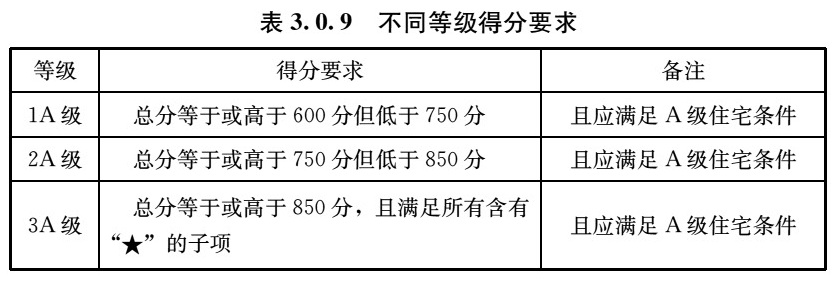

前言住房和城乡建设部关于发布国家标准 现批准《住宅性能评定标准》为国家标准,编号为GB/T50362-2022,自2023年2月1日起实施。原国家标准《住宅性能评定技术标准》(GB/T50362-2005)同时废止。 《住宅性能评定标准》的公告 本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版传媒有限公司出版发行。 住房和城乡建设部 根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标〔2013〕169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。2022年10月31日 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.适用性能;5.环境性能;6.经济性能;7.安全性能;8.耐久性能。 本次修订的主要内容是:1.将部分条文调整,以与现行国家标准相适应;2.增加了与老龄化相关的要求和条文;3.增加了建筑新技术、新产品相关的要求和条文;4.将适用性能评价指标体系中“无障碍设施”评定项目,调整为“室内无障碍设施与适老化”;5.将耐久性能评价指标体系在原来结构工程、装修工程、防水工程与防潮措施、管线工程、设备、门窗6个评定项目的基础上,调整为结构工程、地下防水工程、有防水要求的房间、屋面防水、装修工程、管线工程、设备工程、门窗、外墙保温共9个评定项目;6.取消了B级评定等级;7.调整了2A级性能的分数要求;8.进一步优化了评价方法。 本标准由住房和城乡建设部负责管理。 本标准主编单位:住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835) 中国建筑科学研究院有限公司 本标准参编单位:中国房地产业协会 全联房地产商会 中国建筑标准设计研究院有限公司 中国建筑业协会工程建设质量监督与检测分会 北京蓬德建筑设计事务所有限公司 清华大学 同济大学 北京监理协会 上海市建设工程设计文件审查管理事务中心 山东省工程质量监督站 龙信建设集团有限公司 南京建邺城镇建设开发集团有限公司 浙江智晟科技有限公司 浙江华是科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司 苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司 本标准主要起草人员:娄乃琳 王清勤 曾捷 童悦仲 赵凤山 刘东卫 柳博会 高真 辛萍 杨玉江 董少宇 邵磊 于一凡 邸小坛 佟晓超 张昊 张元勃 张红缨 嵇飚 赵尤阳 杨泽华 黄新 吴凯波 刘永清 俞永方 杨景炜 刘刚 曹祎杰 本标准主要审查人员:宋春华 车学娅 叶耀先 姚欣 曹永敏 徐惦耕 董文斌 鹿勤 徐扬 薛峰 孙成群 李小阳 条文说明 《住宅性能评定标准》GB/T 50362-2022,经住房和城乡建设部2022年10月31日以第172号公告批准、发布。本标准是在《住宅性能评定技术标准》GB/T 50362-2005的基础上修订而成的,上一版的主编单位是建设部住宅产业化促进中心、中国建筑科学研究院,参编单位是北京市城市开发集团有限责任公司、北京建筑工程学院,主要起草人员是童悦仲、王有为、吕振瀛、娄乃琳、夏靖华、曾捷、方天培、陶学康、邸小坛、刘美霞、崔建友、林海燕、李引擎、徐伟、孟小平、袁政宇、王宏伟、刘长滨。 本标准修订过程中,编制组进行了广泛深入的调查研究,总结了我国工程建设房地产开发领域的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过试验取得了住宅性能相关重要技术参数。 为便于广大设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《住宅性能评定标准》编制组按照章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。 1 总则1.0.1 为提高住宅性能,促进住宅产业现代化,保障消费者权益,统一住宅性能评定指标与方法,制定本标准。1.0.2 本标准适用于新建和改建的城镇住宅和集中建设的农村住宅的性能评审和认定。 1.0.3 住宅应从适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能进行综合评定。每项性能按重要性和内容规定相应分值,住宅性能应按得分分值评定。 1.0.4 住宅性能评定除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1.0.1 住宅与人们的生活休戚相关。住宅建设关系到国家的环境、资源和发展,同时关系到消费者的安全、健康和生活质量。随着我国经济的发展和各项住宅政策的实施,消费者对住宅品质的要求愈来愈高。为引导住宅的发展,促进住宅产业现代化,需要制定一个统一的住宅性能评价方法和标准。以提高住宅的品质,营造舒适、安全、卫生的居住环境,保障消费者权益,适应国家的可持续发展。住宅建设必须符合国家法律法规,正确处理与城镇规划、环境保护和人身安全与健康的关系,推广节约能源、节约用水、节约用地、节约用材及防治污染的新技术、新材料、新产品、新工艺,按照可持续发展的方针,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.0.2 本标准所指的住宅包括城镇新建和改建住宅,以及集中建设的农村住宅。对于通过可靠性评估后的既有住宅,也可按本标准进行性能评定。 1.0.3 本标准从规划、设计、施工、使用等方面,将住宅的性能要求分成5个方面,即适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能。通过5个方面的综合评定,体现住宅的整体性能以保障消费者的居住质量。标准的性能指标以国家现行有关标准为依据,有些指标适当提高,以满足人们生活日益发展和提高的要求,标准中将A级住宅的性能按得分高低分成3个等级,目的是引导住宅性能的发展与提高,同时适应不同人群对居住质量的要求。 1.0.4 申请性能评定的住宅必须符合国家现行强制性条文的规定,不符合者不能申请性能评定。 2 术语2.0.1 住宅适用性能 residential building applicable performance由住宅建筑本身和内部设备设施配置所提供的适合用户使用的性能。 2.0.2 住宅环境性能 residential building environmental performance 由人工营造和自然形成的住区室外环境条件的性能。 2.0.3 住宅经济性能 residential building economic performance 在住宅建造和使用过程中,节能、节水、节地和节材的性能。 2.0.4 住宅安全性能 residential building safety performance 住宅建筑、结构、构造、设备、设施和材料等不危害人身安全并有利于用户躲避灾害的性能。 2.0.5 住宅耐久性能 residential building endurance performance 住宅建筑工程和设备设施在一定年限内保证正常安全使用的性能。 2.0.6 主要套型 main dwelling types 住宅中占大多数的,套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积80%的套型。 条文说明 本标准中的适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能的内涵与其他标准有所不同,本标准另作了规定。3 基本规定3.0.1 住宅性能评定工作应由评审机构组织接受过住宅性能评定工作培训、熟悉本标准,并具有相关专业执业资格的专家进行。评审工作应采取回避制度。评审工作完成后,评审机构应将评审结果提交相应的住宅性能认定机构进行认定。3.0.2 住宅性能评定应以单栋住宅或住区为对象。评定单栋住宅,凡涉及所处公共环境的指标,应以对该公共环境的评价结果为准。 3.0.3 住宅性能评定工作应按初评、中期检查、终评三个环节进行。初评应在初步设计或施工图设计完成后进行,中期检查应在主体结构施工阶段进行,终评应在项目竣工验收备案后进行。 3.0.4 初评应审查项目的适用性能、环境性能和经济性能3项性能;中期检查和终评应审查项目的适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能5项性能。评定每项性能专家人数宜为1人~3人。 3.0.5 住宅性能初评,应审查项目规划、住宅设计方案、技术经济指标,以及新技术和新材料应用情况等,申报单位提交的资料应符合本标准附录A的规定。 3.0.6 住宅性能中期检查,应检查初评意见的执行情况、建材和部品的质量,以及工程施工质量等。申报单位提交的资料应符合本标准附录B的规定。 3.0.7 住宅性能终评,应检查初评和中期检查意见的执行情况、竣工验收情况、新技术和新材料的最终应用情况等。申报单位提交的资料应符合本标准附录C的规定。 3.0.8 本标准附录中,评定指标的分值设定为:适用性能和环境性能满分各为250分,经济性能和安全性能满分各为200分,耐久性能满分为100分,总计满分1000分。各性能的最终得分,为本组专家评分的平均值。 3.0.9 住宅综合性能等级应按以下方法进行评定: 1 通过住宅性能评定的住宅称为A级住宅。A级住宅应满足以下条件: 1)含有“☆”的子项全部得分; 2)适用性能和环境性能得分不低于150分,经济性能和安全性能得分不低于120分,耐久性能得分不低于60分。 2 A级住宅按照得分由低到高划分为1A、2A、3A三个等级,不同等级得分要求应满足表3.0.9的规定。

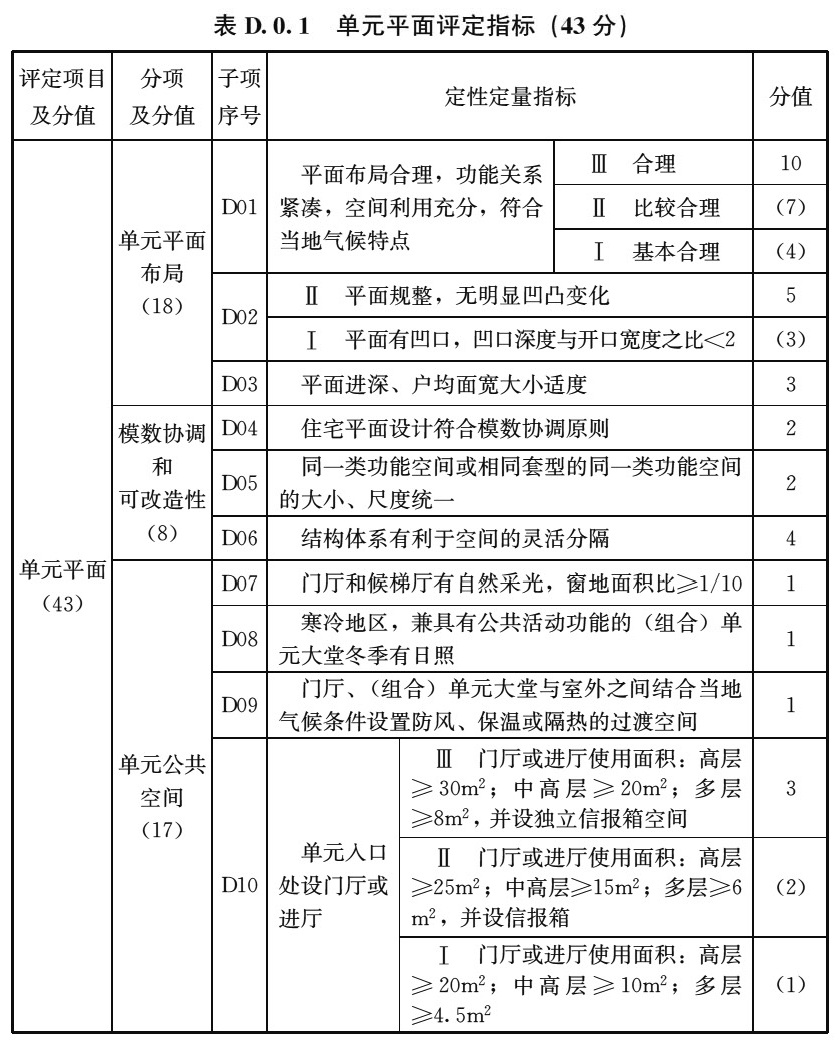

条文说明 3.0.1 住宅性能评定程序和评定专家满足下列要求:1专家组通过听取汇报、查阅资料、现场检查等程序,对照本标准分别打分。 2 评审专家不得参加本人或本单位设计、建造住宅的评审工作。 3.0.4 住宅性能初评、中期检查和终评所采用的评审方式如下: 1 住宅性能的初评一般由评审适用性能、环境性能、经济性能的3组专家同时进行。专家组通过听取汇报、查阅设计文件和提问质疑等程序,对照本标准分别打分。 2 住宅性能的中期检查一般由评审适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能的5组专家同时进行。专家组通过听取汇报、查阅设计文件和检测报告、现场检查等程序,评价项目是否按照预定的性能等级实施,并提出整改措施。 3 住宅性能的终评一般由评审适用性能、环境性能、经济性能、安全性能和耐久性能的5组专家同时进行。专家组通过听取汇报、查阅设计文件和检测报告、现场检查等程序,对照本标准分别打分。 4 适用性能4.1 一般规定4.2 单元平面 4.3 套型 4.4 装修 4.5 隔声性能 4.6 设备设施 4.7 室内无障碍设施与适老化 4.1 一般规定4.1.1 适用性能的评定应包括单元平面、套型、装修、隔声性能、设备设施、室内无障碍设施与适老化6个评定项目,满分为250分。4.1.2 适用性能评定指标应符合本标准附录D的规定。 条文说明 4.1.1 住宅适用性能的评定,既要考虑满足居住的功能性要求,也要考虑满足居住的舒适性要求,以提高住宅的内在品质。1 鉴于我国目前城镇建设与使用的住宅均以单元式住宅占主导地位,故本评价标准的制定以单元式住宅为主要依据,其他类型住宅可参照本标准评价。 2 住宅的适用性能主要针对单元平面、套型、装修、隔声性能、设备设施、室内无障碍设施与适老化6个方面进行评定。与适用性能相关的保温隔热性能因涉及住宅使用阶段的节能,在经济性能章节进行规定;防水的耐久性是反映防水质量的重要参数,故防水性能在耐久性能章节进行规定。 4.2 单元平面4.2.1 单元平面的评定应包括单元平面布局、模数协调和可改造性、单元公共空间3个分项,满分为43分。按照本标准附录D中表D.0.1的评定指标评分。4.2.2 单元平面布局(18分)的评定内容应包括:单元平面布局和空间利用,住宅进深和面宽,住宅单元对环境资源的利用。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 4.2.3 模数协调和可改造性(8分)的评定内容应包括:住宅平面模数化设计,空间的灵活分隔和可改造性,结构体系灵活性。 评定方法:选取各单元的标准层进行检查。 4.2.4 单元公共空间(17分)的评定内容应包括:单元入口门厅(进厅)、大堂、候梯厅的设置,楼(电)梯的设置,单元公共走道、垃圾收集设施以及管井设置。 评定方法:选取各单元进行检查。 条文说明 4.2.2 住宅单元平面的设计应根据气候条件、居住活动及服务管理的基本要求和活动规律,来布局和确定住宅功能空间的总体关系,提高单位土地使用效率,提高公用设施的使用率,使交往和休寝、餐食、盥洗、休闲以及工作、学习等活动在一定的空间和面积内得到最充分、适宜和经济的安排。1 平面布局合理,公私分区清晰;电梯、楼梯和有噪声、振动、电磁干扰等的设备与管井不邻居住空间布置;垃圾(暂存)间位置相对隐蔽,避免串味和污染环境。 2 公共空间布置比较紧凑,室内外转换空间、公共交往空间、交通空间等联系方便,能够充分利用空间,有利于减少公摊面积。 3 单元平面应规整,无过分凹凸现象,体型系数不宜过大,平面布局应兼顾节能、卫生、通风要求。 4 同一单元因竖向位置不同所获得自然资源明显不同的楼层,宜结合自然资源特点采用不同的平面布局。 5 平面进深和户均面宽应适当,兼顾节地和舒适的要求,一般面宽与进深之比不宜大于2:1。 6 对单元平面进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.1得分。 4.2.3 遵循住宅建筑模数的协调原则,可保证住宅建设过程中,在功能、质量和经济效益方面获得优化,促进住宅建设从粗放型生产转化为集约型的社会化协作生产。强调住宅的可改造性,是考虑在住宅全寿命周期内,能通过适当改造,适应不断变化的居住要求。 1 住宅设计应符合住宅建筑模数的规定。厨房、卫生间部品类型多、条件复杂,应当充分注意模数尺寸的配合,特别是隔墙的位置尺寸定位,应能满足厨具及配件定型尺寸的要求。 2 采用大开间结构体系是可再次分隔、易改造的前提条件,保证分隔方式的多样化;对非承重墙可采用便于安装和拆卸的轻质材料。 3 与住宅可再次分隔的概念不同,住宅再次改造是指除住宅主体结构体系不做变动外,对住宅的空间重新(有限)分隔、对住宅构配件和设备、设施全面更新。因此结构体系的选择与设计是可否进行住宅再次改造的关键。 4 对模数协调和可改造性进行评定时,应检查各单元的标准层平面图。 4.2.4 单元公共空间是指从单元入口到套型户门的系列空间。主要包括门厅(进厅)、楼(电)梯厅(间)、走廊以及相关辅助与服务管理空间。 1 一般多层住宅底层设进厅,高(中高、超高)层住宅底层设门厅,主要为居民提供室内外空间转换和交通、疏散、停候之用,同时设置信报箱(间)等辅助设施;本条依据住宅单元居住人数的不同、功能组成不同,分级设置,所要求的面积亦有所区别。 2 门厅(进厅)一般是住宅单元的公共交通中心,应有良好的采光条件;门厅出入口与室外之间宜结合当地气候条件设置防风、保温或隔热的过渡空间;在寒冷地区的冬季,住宅北侧受寒风与结冰等影响妨碍居民出行,应采取及时融雪或减少结冰的措施,否则门厅不宜布置在冬季无日照的北侧。 3 在一个单元中或两个单元之间除设置上述门厅功能以外,还设置具有接待、休闲、交往等多种公共活动功能以及服务台的单元大堂。单元大堂除应有良好采光外还应有一定日照,特别在寒冷地区的单元大堂、连续无日照日一般不宜超过七天(一周)。 4 候梯厅的进深应满足居民同时进出电梯厅、物品搬运等需求,且宜保持候梯时不致拥挤,一般候梯厅的进深不应小于最大电梯轿厢的深度。此外,设有担架电梯时,候梯厅的进深还需满足相应担架进出的要求。 5 当设有两部(含)及以上电梯时,宜将其中一部固定设置为兼作物品搬运的电梯,便于管理和使用。 6 单元各套型的户门至疏散楼梯之间的走廊应简短直接,避免迂回以保证在紧急情况时能有效辨别疏散方向并能及时疏散到安全区域,减少人员伤亡的可能性。此外走廊与楼电梯厅之间宜视线通畅,有助于随机安全监视,减少不安全事件发生的概率。 7 当采用开敞式外廊作为主要交通通道时,除应设置安全防护栏杆外,还应结合具体气候条件采取必要的防风、防雨、防滑、防坠落等安全措施。 8 住宅楼层设有垃圾暂存处(间)或垃圾道时,应封闭装存、分类存放,方便清运。同时还应满足卫生要求,采取通风措施,避免浊气、虫蝇的滋生,避免对住户的日常生活造成影响。此内容在环境性能指标里有进一步要求。 9 集中设置公共管井可减少管道噪声等影响范围,减少邻里纠纷,方便设备维护管理。 10 对单元公共空间进行评定时,应检查各单元的标准层平面图和首层平面图。 4.3 套型4.3.1 套型的评定应包括套内功能空间设置和布局、功能空间尺度2个分项,满分为72分。按照本标准附录D中表D.0.2的评定指标评分。4.3.2 套内功能空间设置和布局(44分)的评定内容应包括:套内卧室、起居室(厅)、餐厅、厨房、卫生间、储藏室、阳台等功能空间的配置、布局和交通组织,居住空间的自然通风、采光和视野,厨房位置及其自然通风和采光。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 4.3.3 功能空间尺度(28分)的评定内容应包括:功能空间面积的配置,起居室(厅)的连续实墙面长度,双人卧室的净宽,厨房的操作台长度,储藏空间的使用面积,功能空间净高。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 条文说明 4.3.2 套内功能空间的设置和布局,既要满足功能上的要求,也要满足使用的便利和卫生的要求,设计时应合理、有效地组织各功能区块,注重动静分区、洁污分区、提高使用效率。1 休寝起居、厨事餐食、如厕盥洗是现代住宅基本功能构成,因此卧室、厨房、卫生间和起居室(厅)是住宅的必要功能空间。为方便生活并增强居住空间的多功能性,还可设置入口过渡空间、储藏空间、独立用餐空间及书房、工作室等功能空间。 2 单元式住宅相对有限的套型与空间组合模式无法完全满足不同家庭不同居住生活空间的需要,采用设置“多功能小室”的套型可为住户提供一种适合自身居住功能空间组合需求的选择,利用“多功能小室”作为相对固定套型功能空间的补充。 3 入户空间是套内与套外、公共与私属的转换空间,入户空间承担多种作用,并应按其作用合理设计。 4 功能空间不应采用过分狭长的形状,为保证空间的有效利用、家具的设置以及采光和视觉的效果,起居室、卧室、厨房、卫生间、餐厅等功能空间的长边与短边的长度比不应大于1.8。 5 起居室(厅)、卧室是家庭的主要活动空间,具有卫生和隐私的要求,因此,应有良好的自然通风、采光和视野景观,且保证不受视线干扰。采用开启门窗扇自然通风的门窗开启扇面积,应同时结合节能设计的要求加以控制。此外,住宅宜设置机械通风换气装置,在不宜自然通风季节(室外气温明显高于或低于室内温度时,开启门窗通风造成大量能源浪费)保证室内所需要的空气新鲜程度。 6 本条为住宅最基本卫生要求,每套住宅必须有良好的日照,当有超过4个居住空间时,至少应有2个空间获得日照,以保证居室的卫生条件。关于居住空间日照时间,按现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180中住宅建筑日照标准执行。 7 凹口处容易形成涡流,受污染的空气不容易消散,起居室、卧室若朝向凹口开窗,容易使空气在户间交叉流动,造成串味和疾病的传播。同时明显增加住宅外墙长度,不利于节能。 8 室内交通线路应短而便捷,要保证各功能空间的完整性,避免穿越。特别是不应穿行主要居住空间。 9 交通线路指从入口到达各功能空间的线路,线路越短,则表明平面组织合理,空间利用率高。交通面积是指无法设置家具,为交通使用的纯通道面积,如过大,则居室空间的有效利用率较低。 10 餐厅、厨房同属家庭公用空间,有紧密的功能上的联系,因此餐厅和厨房不应分离过远。采用燃气的开敞式厨房应设置燃气泄漏报警装置。 11 从卫生和安全的角度考虑,厨房应有自然采光和通风,且位置最好邻近出入口,以便蔬菜、食品和垃圾的出入。厨房采用开启门窗扇自然通风的门窗开启扇面积,应同时结合节能设计的要求加以控制。 12 对于三个及以上卧室的住宅,家庭人口或偏多,为缓解卫生间使用紧张的矛盾,兼顾主人隐私和方便客人使用,一般设两个或两个以上的卫生间,其中一间为主卧室专用。卫生间的位置应方便使用,一般应紧靠卧室,若有两个卫生间,共用卫生间可设置在公共区域附近。 13 卫生间的主要使用功能包括便溺、盥洗、洗浴。三者行为发生的时间与频率有明显的区别。功能更为齐全的卫生间还可包括洁身、化妆、更衣等多种功能空间。便溺、盥洗、洗浴三者的相互空间位置和安装尺寸应符合人体工程学和隐私性要求。 每套住宅至少应设一个功能齐全的卫生间。当设置一个卫生间时,宜结合如厕、洗浴、盥洗以及洗衣不同功能的活动空间相对独立布置,以适应多人同时使用的可能性。 14 对套内功能空间设置和布局进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%以上的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.2得分。 4.3.3 功能空间尺度的评定,既要满足使用功能的要求,也要满足舒适度的要求。 1 住宅各功能空间的面积分配比例应适当,避免大而不当或小而不适的现象。 2 起居室(厅)是住宅内部的主要公共空间,为方便起居室(厅)的使用,满足家具和设备摆放的要求,对起居室(厅)连续实墙面的长度提出了基本要求;此外起居厅还应减少交通穿行的干扰,厅内门的数量不宜过多,门的位置宜相对集中布置。 3 双人卧室指可安排双人居住的卧室,按家具摆放和使用舒适程度的要求,对开间尺寸提出了基本要求。 4 厨房主要功能空间包括储藏与操作空间。操作空间主要包括清洗、加工、烹饪、放置的空间之和。操作台总长度指可用于炊事操作的台面长度总和。指清洗、加工、烹饪、放置工序连续操作的有效长度,不含布置冰箱的宽度。 厨房布置需预先安排并预留厨余与垃圾桶放置的位置。 5 储藏空间包括储藏间、壁柜及吊柜等固定储藏空间;住宅内可设储藏间,也可结合室内家具布置需要,充分利用边壁、角落、过渡空间上空等设置壁柜和吊柜。 参照日本、加拿大等类似我国单元式住宅套内储藏空间的面积比值及有关规定,并结合我国当前住宅平均发展水平,限定储藏空间面积(不含吊柜)不小于套型使用面积的5%。 6 《住宅设计规范》GB50096-2011规定普通住宅层高不宜高于2.8m,控制住宅层高主要是为了节地、节能、节材、节约资源。适当提高室内净高可改善居住的舒适度,特别在夏热地区,提高室内净高有利于自然通风散热,但在采暖地区室内净高过大不利于节能,因此应适度掌握。 7 对功能空间尺度进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%以上的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.2得分。 4.4 装修4.4.1 装修的评定应包括套内装修、公共部位装修2个分项,满分25分。按照本标准附录D中表D.0.3的评定指标评分。评定方法:在全部套型中,现场随机抽查5套住宅进行检查。 条文说明 4.4.1 住宅作为完整的产品应包括装修,将毛坯房交付给住户,很难保证住宅整体的品质,在住宅投诉与住宅纠纷中,很多情况是因为住户对毛坯房进行装修的质量没有保证引起的。为保证住宅的品质,对新建住宅提倡土建装修一体化,以推广应用工业化装修技术,提高装修施工水平。向消费者提供精装修商品房,是今后住宅产业发展的方向。装修到位的做法,能有效保证住宅的品质。1 门窗和固定家具采用工厂生产的成型产品,有利于提高效率、保证部品质量和最终的装修质量。减少现场加工量,有利于减少工地废料污染环境。 2 为保证住宅的品质,防止因二次装修带来的质量问题,提倡由开发商对新建住宅进行一次装修。 厨房、卫生间的装修受管道、设备、防水等诸多因素的影响,涉及的专业工种较多,要求也比较复杂,因此厨房、卫生间装修到位将有效避免因二次装修带来的质量问题。 3 门厅、楼梯间或候梯厅的装修应注重实用、美观、易清洁,装修档次应与住宅的档次相匹配。 4 住宅外部装修包括建筑外立面、单元入口等,装修应注重实用、美观、耐候、耐污染、易清洁,装修档次应与住宅的档次相匹配。 5 对建筑装修进行评定时,应由专家现场抽查5套不同楼栋、不同类型的住宅进行检查。 4.5 隔声性能4.5.1 隔声性能的评定应包括楼板的隔声性能、墙体的隔声性能、管道的噪声量、设备的减振和隔声4个分项,满分25分。按照本标准附录D中表D.0.4的评定指标评分。评定方法:选取并审阅施工图及性能检测报告。 条文说明 4.5.1 住宅声环境的影响因素十分复杂,隔声性能的评定主要注重围护结构的隔声性能和设备、管道的噪声情况。目前我国住宅声环境质量离有关标准的规定尚有一定的差距,这与我国住宅建筑构造简单、门窗气密性不高、设备管道处置不妥有关系。楼板撞击声的防治是我国住宅的老大难问题,其主要原因是楼板结构过于简单所致。本条提出了不同等级的要求,目的是促进住宅改进构造作法,增强隔声性能,切实改善住宅的声环境。1 楼板的撞击声声压级测试方法按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010进行,楼板的空气声计权隔声量按建筑外墙的隔声测量方法进行。 2 计权隔声量为A声压级差。分户墙、分室墙、含窗外墙、户门的测试方法按照《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010进行。 3 当采用塑料排水管时,排水管道冲水时的噪声会影响住户休息。 4 电梯、水泵、风机、空调等设备安装时应采取设减振垫、减振支架、减振吊架等措施,设备机房还应采取有效隔声降噪措施。 5 初评时应在施工图纸中明确隔声工艺做法、隔声设备设施的选型;终评时,应提供相关的检测报告,3A级住宅应实地抽查、检测,按现场测试数据进行判定。 4.6 设备设施4.6.1 设备设施的评定应包括厨卫设备、给水排水与燃气系统、采暖通风与空调系统、电气设备与设施4个分项,满分为70分。按照本标准附录D中表D.0.5的评定指标评分。4.6.2 厨卫设备(18分)的评定内容应包括:厨房设施配置,整体厨房成套配置,卫生设施配置,整体卫浴成套配置,洗衣机、家务间和晾衣空间的设置。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 4.6.3 给水排水与燃气系统(18分)的评定内容应包括:给水排水和燃气设施的设置,热水供应系统或热水器和热水管道的设置,专用饮用水系统的设置,排水系统的设置,管道和管线布置。 评定方法:选取同类型住宅楼,抽查一套住宅。 4.6.4 采暖、通风与空调系统(16分)的评定内容应包括:居住空间的采暖、通风、空调系统和设施,新风系统、厨房排油烟系统,卫生间排风系统。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 4.6.5 电气设备与设施(18分)的评定内容应包括:电源插座数量,分支回路数,电梯的设置,楼内公共部位人工照明。 评定方法:选取各主要套型进行审查(各主要套型建筑面积之和不少于住宅总建筑面积的80%),每个套型抽查一套。 条文说明 4.6.1 设备设施的配置是居住功能质量的重要保证,居民生活水平的提高和住宅品质的提高,很大程度上依靠设备设施配置水平的提高。4.6.2 厨卫设备的评定包括以下内容: 1 厨房应按“洗、切、烧”炊事流程布置炊事设备,管道接口定位应与设备配置相适应,以方便连接,并能减少支管段的长度。厨房设备应成套配置,厨房设备成套是指厨房应配备橱柜、灶台、油烟机、洗涤池、吊柜、调理台等设备,并应预留冰箱、微波炉等炊事设备的放置空间。 2 厨房配置工厂生产的标准化整体厨房产品。 3 洗浴和便器之间或洗面和便器之间宜有一定的分隔,避免干扰。相应的管道定位接口应与之配套,以方便连接,并能减少支管段的长度。卫生设备齐全指浴缸(或淋浴盘)、洗面台、便器等基本设备齐备,配套设备有梳妆镜、储物柜等。 4 卫生间配置工厂生产的标准化整体卫浴产品,并采用同层排水系统。 5 洗衣机可视情况设于专用洗衣机位、卫生间、厨房、阳台或家务间内,应方便使用。当设在卫生间时,应与其他卫生器具有一定的间隔。洗衣机的电源、水源、排水口应是专用的,且方便使用。有条件时可设专用的家务间。晾晒衣物应考虑卫生的要求,因此最好安排在阳光能直晒的区域,如南面的阳台或露台。 6 对厨卫设备进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.5得分。 4.6.3 给水排水与燃气系统的评定包括以下内容: 1 给水排水和燃气应设有管道系统和相应的设备设施。 2 给水系统的水质、水量和水压应满足国家标准和使用要求,燃气系统的气质、气量和气压应满足国家标准和使用要求,排水系统的设置应满足国家标准和使用要求。 3 为提高生活质量,住宅要求有室内热水供应,条件允许时可设24h集中热水供应系统,并应至少采用干管循环系统(循环到户表前)。或设户式热水系统,预留热水器的位置,并安装好相应的管道。 4 为提高生活品质,设置专用饮水系统。 5 排水立管设置在户外共用部位。 6 为方便排水管道日常清通,排水立管检查口的设置应方便操作,立管设在管井里时,应预留检查门,或将检查口引在侧墙上。 7 会所和餐饮业排水系统的使用时间和污水性质,与住宅污水有一定区别,为防止噪声、老鼠、蟑螂等对住户的影响,应尽量将两者的排水系统分开。 8 住宅给水管、电线管、排水管等不应暴露在居住空间中,燃气管及计量表具隐蔽敷设时,应采取一定的通风安全措施。 9 住宅应设集中管井,管井内的各种管线、管道布置合理、整齐,管井设在卫生间、厨房等管道集中的部位。避免出现主干管明装在住宅内的现象。 10 户内计量仪表、阀门等的设置应方便检修和日常维护,当设在吊顶或管井里时,应预留检查门(口),且位置方便操作。 11 为单元服务的给水总立管、雨水立管、消防立管、公共功能的阀门及用于总体调节和检修的部件应设置在户外,如地下室、单元楼道、室外管廊、室外阀门井里,确保系统维护、维修时不影响住户的生活。 12 住宅套型的些微差异不会影响给水排水和燃气系统的设置,所以对给水排水和燃气系统的评定,只需专家对不同类型的住宅楼,各抽查一套住宅进行检查即可。 4.6.4 采暖、通风与空调系统的评定包括以下内容: 1 各居住空间不得存在通风短路和死角部位,通风顺畅是指在各外窗开启情况下,居室内部应有适当的自然风。 2 严寒、寒冷地区应设置集中采暖系统或户式采暖系统;夏热冬冷地区应设置采暖和空调措施,可以是热泵式分体空调,或有条件时设集中采暖系统、户式采暖系统;夏热冬暖地区应有空调措施。温和地区的住宅,此条可直接得分。 3 合理设置空调室外机、室内风机盘管、风口和相关的阀门管线,合理设置空调系统的冷凝水管、冷媒管,穿外墙时应对管孔进行处理,满足位置合理和美观的要求。冷凝水应单独设管道系统有组织排放。 4 随着住宅外围护结构气密性能的提高,住宅新风的补给大多需要通过开窗通风来实现,开窗引入新风既无法保证新风的质量(包括洁净度、温湿度),又不利于节能,因此应根据舒适度要求的不同,与住宅档次相匹配,分级设置新风系统或换气装置。 5 厨房设竖向和水平烟(风)道有组织排放装置。 6 卫生间设水平或竖向风道或装置。 7 严寒、寒冷地区设置采暖系统,采用工厂生产的干式地暖产品或装置。其他地区的明卫生间不做要求,此条可得分。 8 采暖供回水总立管、公共功能的阀门和用于总体调节检修的部件,设在共用部位。 9 对采暖、通风与空调系统进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.5得分。 4.6.5 电气设备与设施的评定,应着眼于既满足目前的需要,又考虑未来发展的需要,在满足功能要求和安全要求的基础上,方便使用,可按不同档次要求进行配置。 1 电源插座的数量以“组”为单位,插座的“一组”指一个插座板,其上可能有多于一套插孔,一般为两线和三线的配套组。考虑居民生活水平的不断提高,用电设备不断增多,为方便使用、保证用电安全,电源插座的数量应尽量满足需要,插座的位置应方便用电设备的布置。对于空调和厨房、卫生间内的固定专用设备,还应根据需要配置多种专用插座。 2 对分支回路作出规定,可以使套内负荷电流分流,减少线路的温升和谐波危害,从而延长线路寿命和减少电气火灾危险。 3 徒步攀登楼梯超过4层,成年人已感到辛苦,老年人及儿童更加困难,《住宅设计规范》GB50096-2011规定7层及以上住宅必须设电梯,发达国家一般定为4层以上住宅设电梯。因此为提高住宅的舒适度,对多层住宅也提出设置电梯的要求。 4 公共部位的照明,本着节能和满足相应舒适度的要求,规定人工照明的照度要求。住宅底层门厅和大堂的设计,不应有眩光现象。 5 电气和电信干线(管)、公共功能的电气设备及用于总体调节检修的部件,设在共用部位。 6 对电气设备与设施进行评定,是针对占住宅总建筑面积80%的各主要套型,主要套型满足要求即可按本标准附录D表D.0.5得分。对于公共部位的照明,应对楼梯间、电梯厅、楼梯前室、电梯前室、地下车库、电梯机房、水箱间等部位各随机抽查一处,满足要求即可按本标准附录D表D.0.5得分。 4.7 室内无障碍设施与适老化4.7.1 室内无障碍设施与适老化的评定应包括套内无障碍设施与适老化、公共区域无障碍设施2个分项,满分为15分。按照本标准附录D中表D.0.6的评定指标评分。4.7.2 套内无障碍设施与适老化(9分)的评定内容应包括:套内地面高差,套内门扇开启和套内过道净宽,卫生间洁具与周边墙体的距离,洗浴空间的尺度。 评定方法:选取并审阅设计图纸、设计说明及现场查看。 4.7.3 公共区域无障碍设施(6分)的评定内容应包括:电梯设置,候梯厅至入户过道净宽,公共出入口。 评定方法:选取并审阅设计图纸、设计说明及现场查看。 条文说明 4.7.1 住宅满足残疾人和老年人的需求,是体现对人的最大关怀,是社会发展的要求、时代进步的体现。除在特殊的专用住宅中要体现对特殊人群的关怀以外,尚应在普通住宅中创造基本条件,满足无障碍通行及居住的需求。随着我国人口老龄化加速,老年人口比例上升,这一需求更加明显。4.7.2 套内无障碍设施与适老化的评定包括以下内容: 1 套内地面应尽可能保持在一个平面上,尽量不要出现台阶和高差,以便于老人、儿童、残疾人行走,而且方便人们夜晚行走。考虑到卫生间、阳台等处的防水要求,允许高差≤20mm。 2 参考《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第5.7.3条,户门是关系到老年人方便进出的重要部位,为了使老年人在行动时能够借助辅助设施,应保证有足够的过道空间及过道有效宽度,对老年人救助等行动时也需要一定宽度的户门,方便救护设备进出。 户内门800mm的净宽能够满足轮椅的进出要求。 3 坐便器的前方或左右一侧,与墙面之间的距离在0.5m以上,才能确保残疾人及老年人等行动不便人士使用时所需的护理空间。 4 浴室空间作为重要的生活空间,行动不便者、老年人及儿童都需要他人协助或者借助设备才能完成活动,且卫生间在后期使用中改造困难,因此应保证其合理的宽度。 5 评定方法:对套内无障碍设计进行评定,是指对不同类型的住宅楼各抽查一套住宅,进行现场检查,根据现场检查情况进行评分。 4.7.3 公共区域无障碍设施的评定包括下列内容: 1 4层以上的住宅,至少要保证有一部电梯的电梯厅及轿厢尺寸,满足轮椅和急救担架进出方便,且为无障碍电梯。提升为4层要求设置电梯,以应对我国即将迎来的老龄化对无障碍设施的多元化和高标准需求。4层以下住宅直接得分。 2 候梯厅至入户过道净宽,既要考虑搬运大型家具的要求,也要考虑老年人、残疾人使用轮椅通行的需要。此处参考了《住宅设计规范》GB50096-2011第6.6.4条和《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018中第5.6.3条的规定。 3 单元公共出入口净宽达到1.10m,可以满足轮椅使用者通过,此处参考了《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第5.7.3条的规定。《住宅设计规范》GB 50096-2011第6.6.2条规定:设置电梯的住宅,单元公共出入口,当有高差时,应设轮椅坡道和扶手;对于不设电梯的住宅,可考虑首层为老年人和残疾人使用的套型,单元出入口有高差时,也应设轮椅坡道和扶手,从室外直达首层的户门。 4 评定方法:对单元公共区域无障碍设施进行评定,是指对不同类型的住宅楼各抽查一个单元,进行现场检查,根据现场情况进行评分。 5 环境性能5.1 一般规定5.2 用地与规划 5.3 建筑造型 5.4 绿地与活动场地 5.5 室外噪声与空气污染 5.6 水体与排水系统 5.7 配套设施 5.8 智能化系统 5.1 一般规定5.1.1 环境性能的评定应包括用地与规划、建筑造型、绿地与活动场地、室外噪声与空气污染、水体与排水系统、配套设施和智能化系统7个评定项目,满分为250分。5.1.2 住宅环境性能的评定指标应符合本标准附录E的规定。 5.2 用地与规划5.2.1 用地与规划的评定应包括用地、空间布局、道路交通、市政设施4个分项,满分为68分。按照本标准附录E中表E.0.1的评定指标评分。5.2.2 用地(12分)的评定内容应包括:原有地形利用,自然环境及资源的保护和利用,控制各类污染的影响。 评定方法:选取并审阅地方政府有关土地使用、规划方案等批准文件和现场检查。 5.2.3 空间布局(18分)的评定内容应包括:住区用地平衡,住区规划分级,建筑密度,空间层次,院落空间。 评定方法:选取并审阅地方政府有关土地使用要求、住区规划设计文件和现场检查。 5.2.4 道路交通(32分)的评定内容应包括:出入口选择,道路系统构架,道路路面,机动车停车,非机动车停车,标识系统,住区周边城市交通。 评定方法:审阅规划设计文件和现场检查。 5.2.5 市政设施(6分)的评定内容应包括:市政基础设施。 评定方法:选取并审阅有关市政设施的文件和现场检查。 条文说明 5.2.2 结合场地的原有地形、地貌与地质、水文,因地制宜地利用土地资源。控制建设活动对原有地形地貌的破坏,通过科学的规划设计与施工建设,尽可能保护原有地表土;地表径流不对场地地表造成破坏;避免对地下水与场地土壤产生污染。应充分利用住区周边的环境与景观资源,使尽可能多的住宅(栋)以及住宅套型的主要房间获得良好的视野与景观。重视场地内及周边动植物原有生态状况,应进行必要的调查研究,以尽量减少建设活动对原有动、植物生态环境的破坏。此外,建筑空间组合和建筑形式应尊重周围已经形成的城市空间形态、文化特色和景观环境。 应采取有效措施控制污染源对住区的影响;住区不应产生对住区及周边的水体、空气、噪声、电磁辐射、土壤等的污染。若不能对污染源影响有效控制或住区内存在污染源,且对居民生活带来影响,不能评定为A级住宅。 5.2.3 住栋布置应优先选用环境条件良好的地段,注意恰当的组合尺度及外部组合空间的形态;利于获得日照、通风,能较好地形成小气候环境;住栋布置朝向满足住宅日照、采光、通风、防晒的要求;住栋间距满足《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018对住宅建筑日照标准的规定。 空间层次与序列清晰、尺度恰当,是指住宅布置与组合的合理性,住区规划应尽可能形成层次清晰的室外空间序列。 5.2.4 道路交通的评定包括以下内容: 1 住区主要出入口的选择应方便与城市主要交通联系,方便与城市公交系统有机衔接。主要出入口前(住区外部)留有住区内部或与住区有关的外部车辆交会、临时停车的缓冲空间,不对邻近的外部(城市)道路正常通行造成影响。 2 住区道路系统构架清晰,住区路、街坊路、宅间路分级明确。交通组织合理,人流、车流区分明确,既具通达性又不受外来干扰,避免住区外交通穿越并与城市公交系统有机衔接。 住区机动车出入口的设置满足:(1)与城市道路交接时,交角不宜小于75°;(2)距城市主干道交叉口距离,自道路红线交叉点起不小于80m,次干道不小于70m;(3)距地铁出入口、人行横道线、人行过街天桥、人行地下通道边缘不小于30m;(4)距公交站边缘不小于15m;(5)距学校、公园、儿童及残疾人等使用的建筑出入口不小于20m;(6)距城市道路立体交叉口的距离或其他特殊情况应由当地主管部门确定。 满足消防、救护(救灾)、维修等车辆的通行与临时停靠的要求;满足防盗、防卫空间的要求,做到无安全管理(巡逻)视线死角;临近住宅主要出入口的机动车道(段)应设置减速带,与住宅主要出入口之间设置必要的安全缓冲空间。 3 住区内道路路面的选材与构造结合具体道路的性质确定,做到舒适、安全、环保,并根据住区雨水收集与消纳方案确定路面的透水性。 4 考虑到地区发展不平衡,不同性质的住区,其居民机动车拥有量也不尽相同。因此各地区可根据具体情况确定机动车停车率,但若低于本标准的数值要扣分。低层住宅带有的车位可以统计在住区总停车位内。 5 我国住区非机动车拥有量依然很大,但不同种类的非机动车拥有量在不同地区存在较大的差别;即使在同一地区,不同档次住区中的非机动车拥有量也明显不同。应结合具体地区、具体住区性质并参照当地相关标准的规定,合理确定非机动车的数量,特别是自行车的数量。 高层住宅可设地下非机动车停车库并设有通往邻近住栋楼(电)梯厅的地下人行通道(可兼用),多层住宅可设地上室外非机动车停车位(区)。地下非机动车停车库出入口和地上室外非机动车停车位(区)与邻近住栋出入口的水平距离≤50m。 非机动车停车库、停车位(区)应划出车位区和通道区,自行车车位区应安装固定的停车(架)设施。地上室外非机动车停车位(区)内的地面不应产生积水,并结合当地气候条件与周边绿化设置遮挡雨雪和日晒的棚架。地下非机动车停车库的出入口应明确且方便到达,其坡道的宽度、坡度等应满足存取车的舒适度要求,并结合当地气候条件做好排水,满足防滑要求。 6 住区内的标志(标识)可参照《国家A级住宅小区标识系统建设要点和技术导则》成系统设置。设置与公共信息有关的图形标志应遵守《公共信息导向系统设置原则与要求》GB/T 15566及《标志用公共信息图形符号》GB/T 10001-2008/2009/2012的有关规定;设置与交通有关的标志标线应遵守《道路交通标志和标线》GB5768-2009的有关规定;设置与消防有关的标志应遵守《消防安全标志设置要求》GB 15630-1995的有关规定;设置与安全有关的标志应遵守《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008的有关规定。 标志(标识)应位置明显、内容醒目、用字规范、夜间清晰可见且不对交通及景观环境造成妨害。标志(标识)的造型、色彩除有国家规定者外,应充分体现其所在地区(住区)住宅建筑、景观环境以及自身功能需要的特点,并形成与住区建筑和环境整体风格相协调的统一格调。标志(标识)应经久耐用、不易破损,方便清洁和维修。 7 住区与外界交通方便,周围至少有一条公共交通线路,其站点(场)距离住区出入口步行五分钟(约400m)可到达。 5.2.5 对A级住区,市政基础设施(包括供电系统、燃气系统、给水排水系统、通信系统及北方市政供暖区域内的热力系统)必须配套齐全、接口到位。 5.3 建筑造型5.3.1 建筑造型的评定应包括造型与外立面、色彩效果、室外灯光3个分项,满分为15分。按照本标准附录E中表E.0.2的评定指标评分。5.3.2 造型与外立面(10分)的评定内容应包括:建筑形式和外立面。 评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。 5.3.3 色彩效果(2分)的评定内容应包括:建筑色彩与环境协调。 评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。 5.3.4 室外灯光(3分)的评定内容应包括:夜间灯光造型,城市夜景要求,眩光干扰。 评定方法:选取并审阅有关的设计文件和现场检查。 条文说明 5.3.2 造型与外立面的评定包括以下内容:1 建筑造型:在日照、采光、通风、视线干扰等使用功能方面不对住户造成明显的不利;应有利于节能、环保(例如不产生光污染等),同时应避免采用过多的无功能意义的构建和装饰。 II级,较好地将地方气候条件与传统建筑文化及现代居住建筑相结合,建筑形式美观,个性较鲜明,住区内建筑整体风格一致,与周边城市(镇)环境较为协调。 I级,造型简洁,体现地方气候特点,具有居住建筑特征,住区内建筑整体风格一致。 2 外立面: Ⅲ级,外立面简洁大方,色彩与外墙面材料选择得当,表面平整干净,保持与住区整体景观效果一致;建筑不同部位的凹凸、转折与内部使用功能一致,变化有序;外置的设备、设施、管线等位置相对隐蔽,安装牢固安全,遮蔽措施与立面有机结合;人体可接触范围内(如开敞阳台处、入口门厅处)的外墙材料相对坚固,表面相对平滑,不易触碰造成划伤,不易被污染;无私自加建现象。 II级,外立面相对简洁,色彩与外墙面材料选择基本得当,保持与住区整体景观效果基本一致;建筑不同部位的凹凸、转折与内部使用功能基本一致;外置的设备、设施、管线等牢固安全,采取了一定的遮蔽措施;人体可接触范围内(如开敞阳台处、入口门厅处)的外墙材料相对坚固,表面相对平滑,不易触碰造成划伤,不易被污染;私自加建部分不对立面整体效果造成明显的影响。 I级,总体状况与II级类似,但与II级相比,不同程度地存在对立面效果产生不利影响的地方。 5.3.4 住区配置室外灯光主要分为建筑配置灯光和环境配置灯光两大部分,并有4个方面的作用:(1)增强对物体必要的识别性,保证居民夜间户外活动的正常开展;(2)提高夜间户外活动的安全感;(3)营造夜间景观环境氛围;(4)符合城市(镇)夜间照明(一称“城市亮化”)规划的要求。 第(1)、(2)、(3)项主要与评价住区夜间环境景观性能有关,与评价“建筑造型”性能有直接关系的主要是第(3)(4)项,但与第(1)项也或多或少有一定联系。为方便评价,故一并列入“室外灯光”部分中。 在城市(镇)对住区夜间灯光照明(城市“亮化规划”)有要求时,其建筑夜间灯光配置应满足城市规划的要求,同时不应对住户造成炫光干扰;城市(镇)对住区夜间灯光照明(城市亮化)无要求时,为美化住区夜景在建筑上配置的灯光,应以突出住区整体特色和建筑基本造型为主,并不得对住户造成光线干扰。 5.4 绿地与活动场地5.4.1 绿地与活动场地的评定应包括绿地配置、植物丰实度与绿化栽植、室外活动场地、无障碍设施4个分项,满分为53分。按照本标准附录E中表E.0.3的评定指标评分。5.4.2 绿地配置(15分)的评定内容应包括:绿地配置,绿地率,人均公园绿地面积,人均绿地面积,边角地、停车位、墙面、平台、屋顶和阳台等部位绿化利用,绿地与雨水调蓄。 评定方法:选取并审阅总平面设计图纸、审阅景观与绿化设计文件及现场查看。 5.4.3 植物丰实度与绿化栽植(14分)的评定内容应包括:植物选择与配置,植物丰实度,绿化与景观,植物观赏与季相,乔木数量,遮阴要求,植物长势。 评定方法:选取并审阅景观与绿化设计文件及现场检查。 5.4.4 室外活动场地(14分)的评定内容应包括:硬质铺装,休闲场地的遮阴措施,活动场地的照明,场地配置,活动场地坡度,应急避难场所设置。 评定方法:选取并审阅景观与绿化设计文件及现场检查。 5.4.5 无障碍设施(10分)的评定内容应包括:住区道路,公共绿地出入口,场地防滑,公用卫生间,住区公共服务设施,无障碍停车。 评定方法:选取并审阅规划设计图纸、审阅景观与绿化设计文件及现场查看。 条文说明 5.4.2 绿地配置的评定包括以下内容:1 住区内的绿地布局应做到与居民户外主要活动需要相结合、分散与集中相结合、休闲与防护相结合。在有条件的情况下应与外部的绿地、场地、水系相结合。 2 住区计入绿地率的绿地范围应按《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018的规定确定。住区绿地一般是指住区可规划建设用地内除住宅用地、道路用地、公共服务设施用地以外的全部用地,其中包括各类活动场地与水景水面等用地。除非满足当地政府规划管理部门规定的覆土厚度(不同地区满足当地不同种类植物生长所需的土壤厚度不同)要求和折算绿地的规定,地下建筑顶板以上的用地不得计入绿地指标。例如北京地区规定:地下建筑顶板以上覆土厚度须满足一般乔木生长所需要的3m及以上厚的土地面积方可计入绿地(率)指标;当0.6m≤覆土厚度<3m,虽然可满足一般灌木及草本植物生长需要的土壤厚度,但只可按其面积折算计入50%的绿地(率)指标;覆土厚度<0.6m的“土地”不得计入绿地(率)指标。 根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018中“绿地率:新区建设不应低于35%(高层)、30%(多层);旧区改建不应低于25%”的基本精神,并结合进一步提高住区绿化环境水平和创造居民户外活动条件的原则,本标准将新建住区绿地率设定为“>35%(高层)、>30%(多层)”和“达到35%(高层)、达到30%(多层)”两档。 3 提高住区绿化覆盖率能起到增加住区绿量、进一步改善小气候环境、美化住区景观、改善被遮蔽建(构)筑物室内的物理环境等作用。应充分利用住区内的边角地(泛指住区内各类用地之间交界处出现的小型过渡空间,例如在住宅用地中由于外墙凹凸形成的小型空地等)进行绿化,做到住区无裸露土地;此外应充分利用住区内各类建筑的屋顶及架空层、构筑物的平台、停车(位)场、墙面(包括挡土墙、围墙等)以及阳台等进行绿化。上述绿化应结合具体支撑结构类型(区分水平类支撑和垂直类支撑)和功能特点(区分仅为美化观赏作用和兼作公共活动场所),以及当地气候条件的特点,确定合理的覆土厚度,选择适宜的绿植并有机配置。 5 根据2015年10月11日国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发〔2015〕75号),住区应结合当地具体情况建立雨水收集和就地消纳与利用的体系,用于调蓄雨水的绿地或水体的面积,或两者面积之和,应根据可调蓄与利用的雨水量具体确定;采用完全随机消纳雨水的绿地(水体)的调蓄容量应与日最大降雨量相匹配。 具有调蓄雨水功能的绿地不宜设置在有地下建筑的绿地中。 5.4.3 植物丰实度与绿化栽植的评定包括以下内容: 1 充分发挥不同植物的各种功能特点和观赏价值,并结合绿地具体位置与空间的需要有机配置。常绿与落叶、速生与慢生相结合,构成多层次的复合生态结构,达到人工配置的植物群落自然和谐。 2 在住区出入口、各级道路的空间节点以及绿地(场地)中功能转换空间、过渡空间等处应配置以观赏为主的绿植景观,加强节点空间的特点,形成住区绿化景观的特色。 3 住区景观绿化应根据具体地区的条件和植物特性做到四季有景、各季不同。 4 住区绿植选配应以地方树种为主,开发利用易于当地成长的植物,形成具有地方特色的住区绿植景观。 5 本条要求乔木量≥3株/100㎡绿地面积。 6 休闲场地和有遮阴要求的活动场地四周种植的乔木应采用树冠遮阴面积大的成年树种,其最下部伸出枝杈的位置距场地地面高度不小于3m,不得影响场地内使用空间。 7 植物应具有较强的适应能力,耐候性强、病虫害少,以提高植物的存活率,有效降低维护费用。种植于有调蓄雨水功能绿地上的植被应有很好的耐旱、耐涝性能。 5.4.4 室外活动场地的评定包括以下内容: 1 住区内的场地面积应满足居民户外休闲、社交、健身等的需要。 2 住区内宜设有供住区居民举行集体活动的小型综合性休闲场地(广场),并应有必要的遮阴措施,提高居民户外活动场所的舒适度。 3 活动场地的位置不应对周边居民日常生活造成影响。 4 住区内应综合设置满足不同年龄居民户外(健身)活动场地,并配置相应的设备设施。 5 在配建有幼儿园的住区内,儿童活动场地宜结合幼儿园的室外活动场地设置。 6 在配建有“社区老年人活动中心”或“社区老年人日间照料中心”住区内,老年人活动场地应结合室外活动场地设置。 7 设置健身步道应避开住区机动车道和主要的步行道路,不对居民的正常出行造成影响。 8 根据住区雨水收集、消纳及利用方案,进一步提高场地透水铺装的面积。 9 对防灾减灾有设防要求的住区,其较大型场地的位置,应按照避难场地统一规划的要求安排。 5.4.5 无障碍设施的评定包括以下内容: 1 为方便乘轮椅者和婴儿车的通行,住区内的无障碍通行设施应保证统一性、连贯性。 2 为便于残疾人、老年人享用住区各类活动场所,应设置方便轮椅通行的坡道和轮椅席位,地面要求平整、防滑、不积水。 3 《无障碍设计规范》GB 50763-2012第8.13条规定,满足无障碍要求的厕位和洗手盆,可设在独立式公共(厕所)卫生间或附属式公共(厕所)卫生间,可在男、女卫生间分别各设置一套或设置一处残疾人专用卫生间。 4 住区的公共服务设施应方便残疾人、老年人的使用,其出入口及水平、垂直通道应满足无障碍通行的要求。 5 停车场和车库应符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012中第7.3.3条规定。 5.5 室外噪声与空气污染5.5.1 室外噪声与空气污染的评定应包括室外噪声、空气污染2个分项,满分为16分。按照本标准附录E中表E.0.4的评定指标评分。5.5.2 室外噪声(8分)的评定内容应包括:室外噪声等效声级,室外夜间偶然噪声等效声级。 评定方法:选取并审阅室外噪声检测报告和现场检查。 5.5.3 空气污染(8分)的评定内容应包括:排放性局部污染源,开放性局部污染源,溢出性局部污染源,扬尘。 评定方法:选取并审阅空气污染检测报告和现场检查。 条文说明 5.5.2 室外噪声的评定包括以下内容:1 当住区临近交通干线、铁道,或固定的设备噪声源时,应采取隔离和降噪措施,如采取隔声屏障、低噪声路面、绿植降噪屏障(需结合植物季节变化对降噪作用的影响)或限制重载车夜间通行等;对周围无明显噪声声源的住区,可免于检测。若周围存在明显噪声干扰源,应提供具有相应检测资质单位的检测报告。检测报告选取的噪声标准和检测方法均应遵守《声环境质量标准》GB3096-2008中的相关规定。 2 在偶然噪声测量有困难的住区,可采用表1所示的间接计算方式。

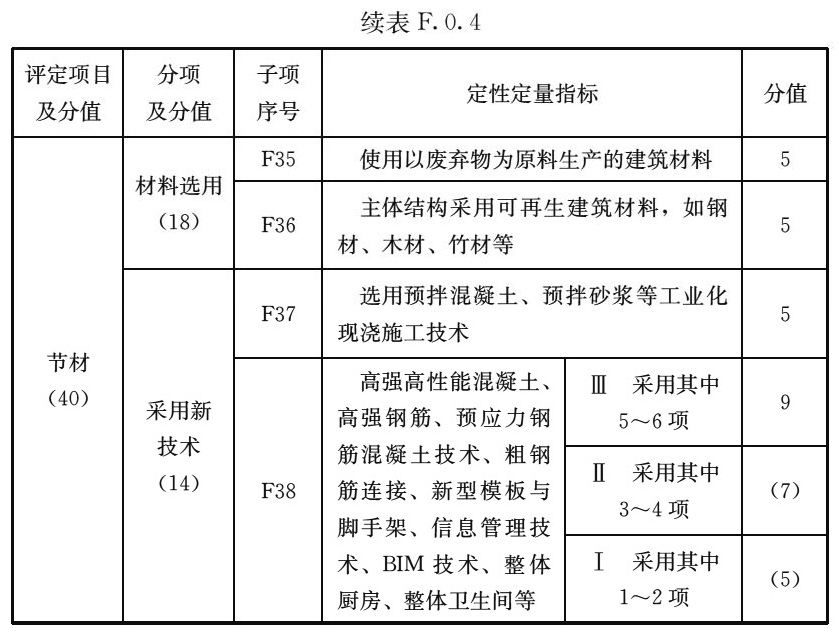

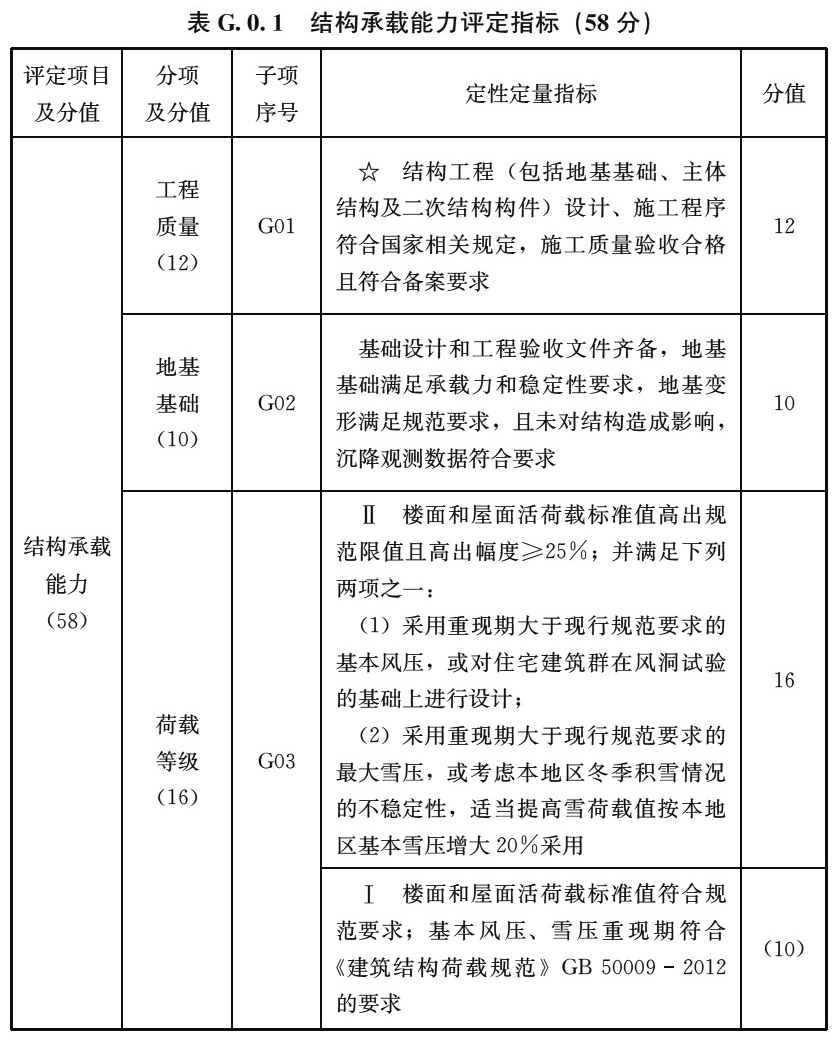

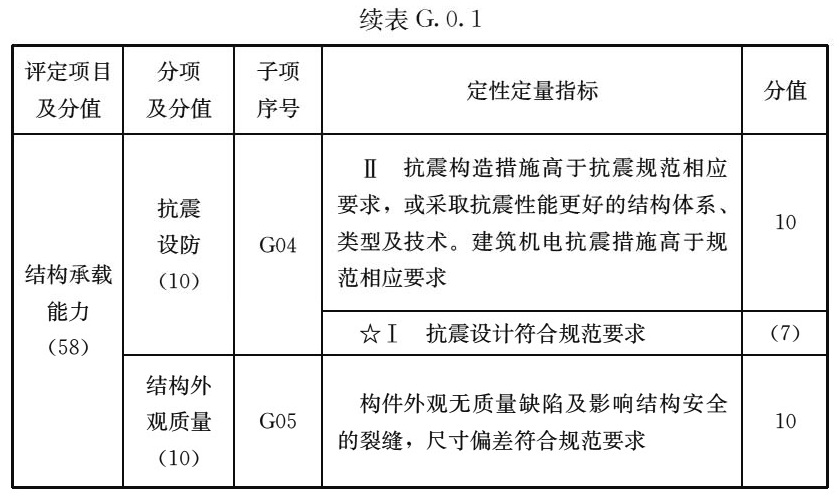

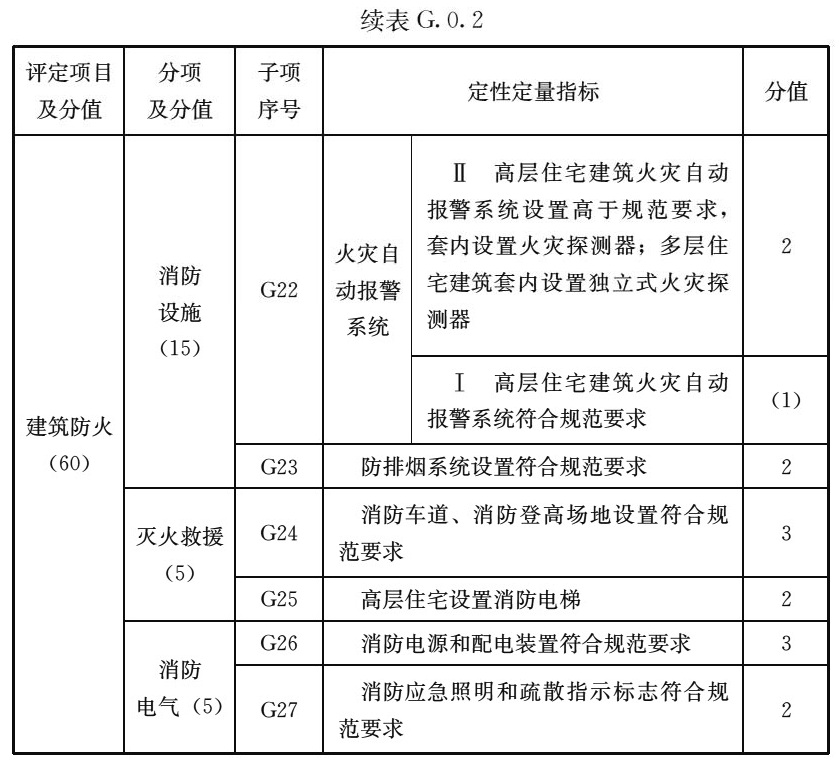

5.5.3 空气污染的评定包括以下内容: 1 排放性局部污染源包括:1km范围内大型采暖锅炉或工业烟囱,无除尘脱硫设备;除尘与脱硫均指按国家标准设计与施工并经验收合格的装置,其治理污染范围为100%。 2 开放性局部污染源包括:距离住区500m范围内非封闭污水沟塘、饮食摊点(使用非洁净燃料),非封闭垃圾站等。洁净燃料包括:油类(重油小于25%)、天然气、人工煤气、液化石油气等。 3 溢出性局部污染源包括:距离住区300m范围内无水洗公共厕所、汽车修理厂、电镀厂、小型印染厂等。 4 住区规划与楼栋布置应有利于空气流通,地上停车位(场)与住栋、室外居民聚集的场所之间保持合理距离,以减少汽车尾气对住户的污染。结合当地具体气候条件,除做到绿化全覆盖无裸露土地外,对种植土采取有效措施,做到不扬尘。 5.6 水体与排水系统5.6.1 水体与排水系统的评定应包括水体、排水系统2个分项,满分为10分。按照本标准附录E中表E.0.5的评定指标评分。5.6.2 水体(6分)的评定内容应包括:天然水体与人造景观水体水质,游泳池水质。 评定方法:选取并审阅水质检测报告和现场检查。 5.6.3 排水系统(4分)的评定内容应包括:雨污分流排水系统。 评定方法:选取并审阅雨污排水系统设计文件和现场检查。 条文说明 5.6.2 住区内天然水体与人工景观用水水质标准应符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002和《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921-2019的有关规定,做到无毒、无害、无异味。5.6.3 住区内排水应按《室外排水设计标准》GB 50014-2021的规定采用“雨、污分流制”。污水应排入城市污水管网系统。当居住区远离城市污水管网系统时,必须单独设置污水处理设施。处理后的污水水质必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015的有关规定。 住区内雨水的排放应结合住区雨水收集和就地消纳与利用的体系统一安排。 5.7 配套设施5.7.1 配套设施的评定应包括社区服务设施、环境卫生2个分项,满分为58分。按照本标准附录E中表E.0.6的评定指标评分。5.7.2 社区服务设施(41分)的评定内容应包括:社区服务设施。 评定方法:选取并审阅规划设计文件和现场检查。 5.7.3 环境卫生(17分)的评定内容应包括:废物箱配置,垃圾分类收运,垃圾存放与处理。 评定方法:选取并审阅规划设计文件和现场检查。 条文说明 5.7.2 住区配套设施应按照《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018中所列的各项“配套设施”分类配置;应按照社区服务管理模式综合利用、优化具体配置;应根据住区周边已有或计划建设的城市(或相邻住区)相关设施情况有机配置。本标准重点对“五分钟生活圈”配套设施设置进行评价,其相关内容分别列在“表E.0.1”、“表E.0.3”和“表E.0.6”。1 当住区设有餐饮设施时,应能同时为老年人提供方便、持久的服务。 2 住区周边在符合《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018规定的距离内设有相应的基础教育类设施并可容纳本住区相应的少年儿童就学需求时,可不设置相应的教育设施。 3 当住区与城市特定的(综合)医疗机构或“社区医院”(指城市三级医院)建立了完善及时的救助体系且住区已配置的药店持有处方权时,可不设置相应的医疗卫生设施。 4 本标准推荐住区(五分钟生活圈)配置金融(自助)、邮电类设施。 5 本标准推荐住区(五分钟生活圈)配置小型多功能体育场馆或健身房,同时配置游泳馆或游泳池。 住区(文化)娱乐康体类设施应按综合利用的原则设置,不重复建设。设有向住区开放的卫生间(兼作住区公共厕所)的面积与洁具配置应做适当调整。 6 住区内应统筹设置快递(无人售货柜等)业务的存取、暂存、递出设施,做到方便存取、递出,利于(安全)管理。 7 住区老年人专用设施用地和配建内容应按《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)中的要求执行,配建“社区老年人活动中心”和“社区老年人日间照料中心”,并应按住房和城乡建设部、民政部等部门联合印发的《关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》(建标〔2014〕23号)中的要求,纳入住区统一规划建设中。 住区老年人日间照料中心应按《社区老年人日间照料中心建设标准》(建标143-2010)的规定配建。 住区老年人活动中心应按《社区老年人活动中心建设标准》的规定配建。设有向住区开放的卫生间(兼作住区公共厕所)的面积与洁具配置应做适当调整。 住区老年人专用设施的配建还应坚持“方便服务、满足老年人的心理需求、提高资源利用率”的原则,与住区内其他类似设施临近建设或合建,例如“老年人活动中心”可与“多功能文体活动中心”或“健身中心(俱乐部)”合建;“老年人日间照料中心”可与“老年人公寓”等合建。 8 社区服务与管理用房包括:物业管理机构用房及客服中心、居民委员会等用房,此外宜设“业主委员会”用房。设有向住区开放的卫生间(兼作住区公共厕所)的面积与洁具配置应做适当调整。 9 除特殊情况外,作为经过政府规划管理等部门验收合格的住区应具有完善、安全的供电、供气、供热、供水以及消防设施(用房),并在本标准“适用性能的评定”中对这类“市政公用”设施的评定均有间接但具体的体现,故不在此重复评定。 10 公共厕所数量应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012中的有关规定:公共厕所应按“居住用地,每平方公里3座~5座”设置。即每20h㎡~30h㎡应设1座,不足20h㎡~30h㎡至少应设置1座。 应充分利用住区内公共服务设施中可对住区开放的卫生间(兼作住区公共厕所),即“附属式公共厕所”,其卫生间的面积与洁具配置应相应调整,其他标准应与公共服务设施卫生间的标准相一致且不低于“附属式公共厕所”的二类标准。 “独立式公共厕所”除“管理间”、“工具间”及“附属设施”可按照三类标准设置外,其余不应低于二类标准,且采暖与空调不宜低于一类标准。 公共厕所卫生洁具的配置标准应符合《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016的规定。 5.7.3 环境卫生的评定包括以下内容: 1 废物箱的设置应符合《环境卫生设施设置标准》CJJ 27-2012的有关规定。 2 住栋内的垃圾收储空间规划布局见“适用性能的评价”相关内容,本部分对涉及环境卫生方面的收储与清运内容进行评价。 设置在楼层的垃圾容器的大小与数量应与楼层住户每天的总垃圾量及每日清运次数相匹配;按栋设置在住栋外的垃圾容器的大小与数量应与栋内住户每天的总垃圾量及每天清运次数相匹配。 在疏散楼梯平台放置垃圾容器时,不得占用安全疏散空间,同时确保没有任何引发火灾的隐患。 3 垃圾存放与处理II档做到减少垃圾处理负载。实现垃圾资源化与垃圾减量化。利用微生物对有机垃圾进行分解腐熟而形成的肥料,实现垃圾堆肥化。减量化、资源化是生活垃圾管理的重要目标,而生活垃圾的分类收集是实现这一目标的基础,也是生活垃圾管理的发展趋势。要求居住区具有生活垃圾分类收集设施,包括将生活垃圾中可降解的有机垃圾进行分类收集的设施、对可燃垃圾进行单独分类收集的设施,以及对生活垃圾中的煤灰进行单独分类收集的设施。若居住区规模较小时,不宜建垃圾处理房,但进行生活垃圾分类收集,做到存放垃圾及时清运,也可计入II档。 5.8 智能化系统5.8.1 智能化系统的评定应包括管理中心与工程质量、系统配置、运行管理3个分项,满分为30分。按照本标准附录E中表E.0.7的评定指标评分。5.8.2 管理中心与工程质量(8分)的评定内容应包括:管理中心,管线工程,安装质量,电源与防雷接地。 评定方法:选取并审阅智能化系统设计文档和现场检查。 5.8.3 系统配置(18分)的评定内容应包括:安全防范子系统,管理与监控子系统,信息网络子系统。 评定方法:选取并审阅智能化系统设计文件和现场检查。 5.8.4 运行管理(4分)的评定内容应包括:运行管理服务的配置。 评定方法:选取并审阅运行管理的有关文档和现场检查。 条文说明 5.8.2 居住区应设立管理中心,当居住区规模较大时,可设立多个分中心。管理中心的控制机房宜设置于居住区的中心位置并远离锅炉房、变电站(室)等。管理中心的控制机房的建筑和结构应符合国家对同等规模通信机房、计算机房及消防控制室的相关技术要求。机房地面应采用防静电材料,吊顶后机房净高应能满足设备安装的要求。控制机房的室内温度宜控制在18℃~27℃,湿度宜控制在30%~65%。控制机房应便于各种管线的引入,宜设有可直接外开的安全出口。机房的位置及布置、环境、机房布线等应符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017的相关要求。应将智能化系统管线纳入居住区综合管网的设计中,并满足居住区总平面规划和房屋结构对预埋管路的要求。建立住宅光纤入户线路及住区无线覆盖网,采用优化技术,如选用总线技术、电力线传输技术与无线技术等,减少户内外管线数量。同时应将强弱电管路分离,并考虑抗干扰和网络安全防护措施。 系统装置安装应符合相应的标准规范规定,如《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2016、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013与《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011等。 应根据不同的地区和系统,提出符合规定的接地与防雷方案,并应满足《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中的相关要求。居住区智能化系统宜采用集中供电方式,对于家庭报警及自动抄表系统、门禁系统、消防系统,必须保证市电停电后的24h内正常工作。 5.8.3 按住区内安装安全防范子系统配置的不同,分为III、II、I三档。通过在住区周界、重点部位与住户室内安装安全防范装置,并由住区物业管理中心统一管理。目前可供选用的安全防范装置主要有:闭路电视监控系统、周界防越报警系统、电子巡更装置、住区快递柜监控、可视对讲装置与住宅报警装置等。应依据住区的市场定位、当地的社会治安情况以及是否封闭式管理等因素,综合考虑技防人防,确定系统,提高住区安全防范水平。技术要求应符合《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174-2003的规定。 管理与监控子系统按住区内安装管理与监控装置配置的不同,分为Ⅲ、II、I三档。管理与监控系统主要有:户外计量装置或IC卡表具、车辆出入管理、紧急广播装置与背景音乐、给水排水、变配电设备与电梯集中监视、物业管理计算机系统等。应依据住区的市场定位来选用,充分考虑运行维护模式及可行性。技术要求应符合《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174-2003的规定。 信息网络子系统由住区宽带接入网、控制网、有线电视网、电话交换网和家庭网组成,每套住宅应光纤进户,提倡采用多网融合技术。建立住区网站,采用家庭智能终端与通信网络配线箱等。信息网络系统配置差距很大,皿I级配置用于高档豪华型居住区,II级配置用于舒适型商品住宅,I级配置用于普通商品住宅或经济适用房。应依据住区的市场定位来选用,充分考虑运行维护模式及可行性。 6 经济性能6.1 一般规定6.2 节能 6.3 节水 6.4 节地 6.5 节材 6.1 一般规定6.1.1 经济性能的评定应包括节能、节水、节地、节材4个评定项目,满分为200分。6.1.2 经济性能的评定指标应符合本标准附录F的规定。 条文说明 6.1.1 经济性能从节能、节水、节地和节材4个方面进行评定。节能是四节之最,所以权重也最大。节地对于开发企业来说由于受客观条件的限制,主观能动性不强,节材方面主动性、自主选择较强,所以分值权重在这两方面进行了调整。6.2 节能6.2.1 节能的评定应包括建筑与围护结构、采暖空调系统、照明与电气、可再生能源利用4个分项,满分为100分。按照本标准附录F中表F.0.1的评定指标评分。6.2.2 建筑与围护结构(60分)的评定内容应包括:建筑朝向,建筑体形系数,窗墙面积比,外窗遮阳,凸窗,外墙、外窗和屋顶的传热系数。 评定方法:审阅设计资料(包括建筑设计图、施工图和节能计算书)和现场检查。 6.2.3 采暖空调系统(20分)的评定内容应包括:采暖空调系统的动态水力平衡措施,部分负荷情况下节能措施,空调位置,空调设备的选用,室温控制,室外机的位置。 评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。 6.2.4 照明与电气系统(10分)的评定内容应包括:公共区域照明节能措施,电梯节能措施,节能型电气设备的选用。 评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。 6.2.5 可再生能源利用(10分)的评定内容应包括:利用可再生能源提供生活热水或采暖空调或发电量占住宅总用电量的比例。 评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。 条文说明 6.2.1 建筑设计、围护结构都对建筑能耗影响较大,两者之间也密切相关,所以将二者合并为一个分项;再生能源利用从建筑设计中抽出单列,命名为可再生能源利用;新增电气节能部分内容,与原照明系统合并为一个分项。6.2.2 建筑群的总体布置、单体建筑的朝向、平面设计、立面设计、门窗的设置等对日照、通风、采光均有影响,也决定着建筑体型系数、窗墙面积比的大小,同时间接影响着节能,应给予足够重视。 近年来住宅设计凸窗大为风行,但凸窗对节能不利,而且增加施工难度,增加建安成本,所以增加此条对其约束。 在寒冷(B)区、夏热冬冷地区、夏热冬暖以及温和地区,对外窗进行遮阳是有效的节能措施,设置此条款对考虑遮阳措施的予以鼓励。 “外窗和阳台门的气密性”是《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010中的强制性条文,本条不再特别提出要求。 6.2.3 区分房间的朝向,细分供暖、空调区域,对系统进行分区控制。 寒冷(B)区、夏热冬冷地区、夏热冬暖以及温和地区宜设置或预留室内空调设施的位置和条件。 当采用分散式房间空调器进行空调和(或)采暖时,宜选择符合《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3-2010规定的节能型产品。若用户自行购置,该项分值系满分;若开发企业配置,按其选择的能效等级给予不同分值。 安装分体式空气调节器(含风管机、多联机)时,室外机的安装位置必须符合: 1 能通畅地向室外排放空气和自室外吸入空气。 2 在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路。 3 可方便地对室外机的换热器进行清扫。 4 不得对周围环境造成热污染和噪声污染。 6.2.4 新增电气节能部分内容,与原照明系统合并为一个分项。 公共区域照明节能潜力较大,并且能够由物业公司统一管理。 电气节能包括电梯与配电设备。合理选择节能型电梯,并采取电梯群控等节能控制措施。对于仅设有一台电梯的建筑,节能控制措施不用评判,直接得分。对于不设电梯的建筑,不评判,直接得分。 选用配电变压器应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052规定的节能评价值;水泵、风机(及电机)等功率较大的用电设备应满足相应的能效限定值及能源效率等级国家标准所规定的节能评价值。 6.2.5 能源综合利用包括太阳能、地源水源热能、空气源能热、风力发电等多种方式,由于不同种类可再生能源的度量方法、品位和价格都不同,本条分三类(生活热水、采暖空调能量、发电量)进行评价。如有多种利用可同时加分,累计得分不超过10分。 6.3 节水6.3.1 节水的评定应包括节水器具及管材、景观环境节水、非传统水源利用3个分项,满分为40分。按照本标准附录F中表F.0.2的评定指标评分。6.3.2 节水器具及管材(18分)的评定内容应包括:节水型便器系统,节水型水龙头,防漏损管道系统,公共场所节水措施。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 6.3.3 景观环境节水(16分)的评定内容应包括:人工景观水体补充水源,绿化节水灌溉方式,雨水回渗措施。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 6.3.4 非传统水源利用(6分)的评定内容应包括:采用非传统水源用于绿化灌溉、道路冲洗、景观补水、洗车用水等措施。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 条文说明 6.3.1 我国缺水城市较多,尤其是北方地区,南方地区也出现了水质性缺水,所以保护水资源、节约水资源、加强水资源综合利用对我国经济发展意义重大。住宅用水是整体水耗的一个重要分支,在住宅设计和使用过程中考虑节水有十分积极的意义,要给予足够重视,鼓励开发企业采取多种节水措施。包括节水器具及管材、景观环境节水、非传统水源利用3个分项评定。6.3.2 卫生间用水量较大,对便器的水箱容量及分档冲水功能做出规定。 提高管道用材质量,减少管网漏损是重要的节水措施之一。 公共场所用水浪费是一种常见现象,要采取延时自闭等节水措施。 6.3.3 本条的设置是因国家已禁止用自来水作为景观水补充。 景观水体补水可以采用地表水和非传统水源,但要满足景观用水标准要求。取用建筑场地外地表水时,应事先取得当地政府主管部门的许可;采用雨水和建筑中水作为水源时,水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水水量确定。 住区绿化灌溉用水也是一项长期耗水的部分,鼓励采取节水灌溉措施。 国家目前开始创建海绵城市,规模较大的住区要贯彻实施这样的理念,住区环境设计中,绿地、步行道等部位均可采用雨水回渗,绿地比周边地面下沉10cm左右,有利于雨水滞留和暂存。 6.3.4 非传统水源包括雨水回用、中水回用、市政中水等多种方式,本条对原标准涉及非传统水源利用进行整合。根据《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010的规定,“建筑可回用水量”指建筑的优质杂排水水量。 本条非传统水源利用措施主要指生活杂用水,包括用于绿化灌溉、道路冲洗、景观补水、洗车用水等。 6.4 节地6.4.1 节地的评定应包括地下空间利用、新型墙体材料2个分项,满分为20分。按照本标准附录F中表F.0.3的评定指标评分。6.4.2 地下空间利用(15分)的评定内容应包括:地下或半地下停车比例,电动汽车充电桩设置,公建利用地下空间情况。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 6.4.3 新型墙体材料(5分)的评定内容应包括:采用新型墙体材料情况。 评定方法:审阅设计图纸和有关技术资料。 条文说明 6.4.1 土地资源不可再生,在住宅开发中合理用地的重要性毋庸置疑,但节地对于开发企业来说因受客观条件限制,主观能动性少一些,所占分数相应减少。像容积率、住宅单元标准层使用面积系数、户均面宽与户均面积的比值等指标是规划、单体设计中的重要内容,不必再在节地中考察。6.4.2 随着人民生活水平的提高以及汽车工业的发展,私家车迅速普及,但住区用地有限,机动车停车鼓励采取地下或半地下停车方式解决。住区基地下不应全部挖空,最好留有40%不挖空,以利于创建海绵城市。发展电动汽车是国家节能环保的一项政策,并且国家对电动汽车充电桩的建设也有规定,鼓励新设计的小区预留带充电桩的机动车位。 公建的日照要求容易达到,所以利用地下空间设置部分公建也是节地的一种途径。 6.4.3 为保护土地资源,用新型墙体材料取代黏土砖。 6.5 节材6.5.1 节材的评定应包括节材设计、材料选用、采用新技术3个分项,满分为40分。按照本标准附录F中表F.0.4的评定指标评分。6.5.2 节材设计(8分)的评定内容应包括:采用预制构件的比例。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 6.5.3 材料选用(18分)的评定内容应包括:绿色建材和本地建材使用比例,使用以废弃物为原料生产的建筑材料,主体结构是否采用可再生建筑材料。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 6.5.4 采用新技术(14分)的评定内容应包括:选用预拌混凝土、预拌砂浆等工业化现浇施工技术,合理采用高强高性能混凝土、高强钢筋、预应力钢筋混凝土技术、粗钢筋连接技术、新型模板与脚手架、智能信息化技术、BIM技术、整体厨房、整体卫生间等情况。 评定方法:审阅设计图纸和现场检查。 条文说明 6.5.1 贯彻可持续发展战略,节约材料是一个重要部分。节材对于开发企业来说主动性、自主选择性更强一些,所占分数相应增加。分项内容进行整合,包括节材设计、材料选用、节材施工新技术3个分项。6.5.2 采用工厂预制构件为新增条款,旨在鼓励采用工厂预制构件设计、建造绿色建筑。“预制构件”包括各种结构构件和非结构构件,在保证安全的前提下,采用工厂预制构件既能减少材料浪费,又能减少施工对环境的影响,同时为将来建筑拆除后构件的替换和再利用创造条件。 采用预制构件比例计算方法:有些构件为轻质材料,按重量计算不甚合理,此处按体积计算。 6.5.3 材料选用的评定包括以下内容: 1 建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条鼓励使用本地生产的建筑材料。 2 在满足安全和使用性能的前提下,使用废弃物等作为原 材料生产的建筑材料,废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。 3 建筑材料的循环利用是节材与材料资源利用的重要内容。考察范围是永久性安装在工程中的建筑材料,有些可以在不改变材料的物质形态下直接再利用,或经过简单组合、修复后再利用,如某些材质的门窗等;有些需要通过改变物质形态才能实现循环利用,如钢筋、玻璃等;有些既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用。如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类均可纳入本条范围。 6.5.4 我国大力提倡和推广使用预拌混凝土,其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比,预拌混凝土产品性能稳定,易于保证工程质量,减少施工现场噪声和粉尘污染,节约能源、资源,减少材料损耗。 长期以来,我国建筑施工用砂浆采用现场拌制,由于计量不准确、原材料质量不稳定等原因,导致施工后经常出现空鼓、龟裂等质量问题,工程返修率高。而且现场拌制砂浆不可避免地会产生浪费和损耗,污染环境。 施工新技术的评定内容增加了BIM技术和整体化定型设计工业化生产厨房和卫生间。鼓励采用最新的BIM技术手段,提高材料合理利用效率;系列化、多档次地整体定型设计工业化生产厨房、卫生间,提高装修的工业化水平,减少装修材料浪费。 7 安全性能7.1 一般规定7.2 结构承载能力 7.3 建筑防火 7.4 燃气及电气设备安全 7.5 日常安全防范措施 7.6 室内污染物控制 7.1 一般规定7.1.1 安全性能的评定应包括结构承载能力、建筑防火、燃气及电气设备安全、日常安全防范措施、室内污染物控制5个评定项目,满分为200分。7.1.2 住宅安全性能的评定指标应符合本标准附录G的规定。 条文说明 7.1.1 住宅是居民日常生活起居的空间,在建筑结构上应是安全可靠的,且应具有足够的防火、抗风及抗震等防灾功能,并能防止发生安全事故。本标准根据国内外的设计经验,从结构承载能力、建筑防火、燃气及电气设备安全、日常安全防范措施和室内污染物控制5个项目,对住宅安全性能进行评定。7.2 结构承载能力7.2.1 结构承载能力的评定应包括工程质量、地基基础、荷载等级、抗震设防、结构外观质量5个分项,满分为58分。按照本标准附录G中表G.0.1的评定指标评分。7.2.2 工程质量(12分)的评定内容应包括:结构工程(包括地基基础、主体结构及二次结构构件)设计施工程序,施工质量验收与备案情况。 评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审阅施工许可、施工资料、施工质量验收资料。 7.2.3 地基基础(10分)的评定内容应包括:基础设计,地基承载力、稳定性及变形要求,沉降观测数据。 评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审查地基基础施工资料、隐蔽工程验收记录、地基承载力、桩身完整性等现场检测资料,审查地基基础分部工程验收记录及沉降观测数据。 7.2.4 荷载等级(16分)的评定内容应包括:楼面和屋面活荷载、风荷载、雪荷载设计取值。 评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论。 7.2.5 抗震设防(10分)的评定内容应包括:抗震设计,抗震措施。 评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,审查工程施工资料中有关抗震性能的隐蔽工程验收记录。 7.2.6 结构外观质量(10分)的评定内容应包括:构件的外观质量,构件尺寸偏差。 评定方法:现场检查,审阅结构外观质量验收记录、结构外观缺陷处理记录,审阅结构位置、垂直度、全高实体检测报告。 条文说明 7.2.1 在结构承载能力评定项目中,除了审阅住宅结构的设计与施工应满足相关规范规定外,本标准还关注荷载取值、设计工作年限,以及实际工程质量情况等,评定包括工程质量、地基基础、荷载等级、抗震设防和结构外观质量。7.2.2 我国工程建设中出现的质量事故,很多是由于不按基本建设程序办事造成的。因此,在评定中首先应审阅设计、施工程序是否符合国家相关规定,经有关部门批准的工程项目文件和设计文件是否齐全,勘察单位的资质是否与工程的复杂程度相符。施工质量与建筑材料的质量、结构施工的项目管理、施工监理、质量验收等有关,施工质量应经过验收合格,并在质量监督部门备案。 在住宅性能评定中,申报单位应提供的施工验收文件和记录如下: 1)地基与基础工程隐蔽验收记录:基础挖土验槽记录,地基勘测报告及地基土承载力复查记录,各类基础填埋前隐蔽验收记录。 2)主体结构工程隐蔽验收记录:砌体内配筋隐蔽验收记录,沉降缝、伸缩缝、抗震缝隐蔽验收记录,主体承重结构钢筋、钢结构隐蔽验收记录。 3)二次结构构件隐蔽验收记录:填充墙、圈梁、构造柱、女儿墙、压顶、散水、台阶等非承重结构构件隐蔽验收记录。 4)主要建筑材料质量保证资料:钢材出厂合格证及试验报告,焊接试(检)验报告,水泥出厂合格证及试验报告,墙体材料出厂合格证及试验报告,构件出厂合格证及试验报告,混凝土及砂浆试验报告。 7.2.3 地基承载力的评定以有关部门出具的勘探报告为依据,并考察设计与地质勘察提供的内容是否相符或实际采用的持力层是否合理、安全。对满足有关设计规范的要求,评定工作主要基于主管部门审核批准的满足设计规范要求的资料,仅对重点或可疑项目进行抽查,如现场查看建筑是否存在基础沉降或超长等问题及由此产生的裂缝,审阅沉降观测记录,检查地基承载力试验报告。对处于湿陷性黄土地区的住宅,尚应评定设计是否采取有效措施防止管道渗漏,以免造成地基沉陷问题。 7.2.4 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中,已将楼面活荷载的取值从原来的1.5kN/㎡提高为2.0kN/㎡。由于规范规定的活荷载值是最小值,且从长远考虑民用建筑的楼面活荷载宜留有一定的裕度,故在住宅性能评定中,对将楼面和屋面活荷载比规范规定值高出25%进行设计的,可评给较高得分。此外,楼面荷载还包括公共走廊、门厅、阳台及消防疏散楼梯等的荷载取值。 我国幅员广大,在南方,风荷载是住宅建筑结构的主要荷载之一;但在北方,雪荷载是住宅屋面结构的主要荷载之一。能否合理确定上述荷载的大小及其分布,将直接影响住宅结构的安全性和经济性。可根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012合理采用重现期,以提升住宅结构防风或防雪灾的安全性。在住宅性能评定中,除了满足设计规范要求,若在风荷载或雪荷载取值中有一项采用高于规范规定值时,即可评给较高分值。 7.2.5 抗震设计的评定工作主要基于主管部门已经审核并批准的有关资料,审查抗震设防烈度、结构体系与体型、结构材料和抗震措施是否符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)的规定,包括基础构造规定和抗震构造措施、整体结构的抗震验算、上部结构的构造规定及抗震构造措施等。对抗震设防8度以上的地区,要重点审查地基抗震验算。提倡在住宅设计中采取抗震性能更好的结构体系、类型及技术。 7.2.6 对预制板、现浇梁、板、柱及二次结构构件,检查其尺寸是否与设计相符;是否存在由于施工等原因产生的裂缝,如基础沉降、温度、收缩及建筑超长等引起的裂缝,以及外观质量缺陷;对梁、板尚应检查挠度是否与设计相符,并满足设计规范要求。 7.3 建筑防火7.3.1 建筑防火的评定应包括建筑设计、建筑构造、消防设施、灭火救援、消防电气5个分项,满分为60分。按照本标准附录G中表G.0.2的评定指标评分。7.3.2 建筑设计(22分)的评定内容应包括:耐火等级,总平面布局,防火分区,平面布置,安全疏散。 评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、建筑构件质量证明文件及现场核查。 7.3.3 建筑构造(13分)的评定内容应包括:建筑构件和管道井,防火墙,防火门(窗),保温和外墙装饰材料。 评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、消防产品质量合格证明文件和认证证书、建筑材料燃烧性能的质量证明文件和检验报告及现场核查。 7.3.4 消防设施(15分)的评定内容应包括:消防给水和消火栓系统,灭火设施和系统,火灾自动报警系统,防排烟设施。 评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、工程竣工验收报告、消防设施工程竣工图纸、消防产品质量合格证明文件和认证证书、消防设施检测报告及现场核查。 7.3.5 灭火救援(5分)的评定内容应包括:消防车道,消防登高场地,消防电梯。 评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件及现场核查。 7.3.6 消防电气(5分)的评定内容应包括:消防电源和配电装置,消防应急照明和疏散指示标志。 评定方法:审查消防验收意见书/消防验收备案凭证、设计文件、相关工程竣工图纸、消防设施检测报告及现场核查。 条文说明 7.3.1 建筑防火的评定包括住宅在建筑设计、建筑构造、消防设施、灭火救援及消防电气5个方面的设计和施工质量。其主要依据是《住宅建筑规范》GB50368-2005和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。7.3.2 依据《住宅建筑规范》GB50368-2005和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对于住宅建筑的规划设计要求,应评定住宅建筑耐火等级、总平面布局、防火分区、平面布置以及安全疏散等内容。 1 依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)住宅建筑统一按照建筑高度进行分类,见表2,一类高层住宅建筑的耐火等级不低于一级,二类高层住宅建筑的耐火等级不低于二级,五层及以上多层住宅建筑耐火等级不低于三级,单层、二层住宅建筑耐火等级可采用四级。满足规范要求时可按低值取分,高于规范要求并满足本标准表G.0.2中要求时可按高值取分。

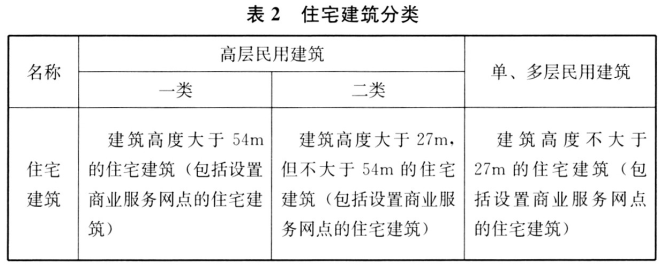

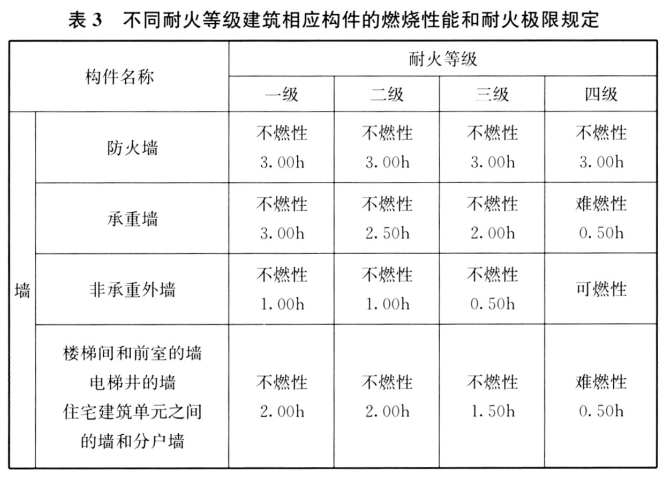

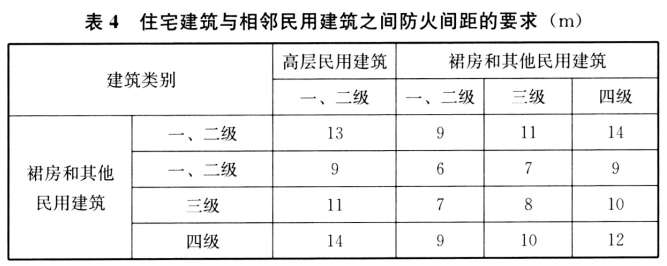

2 住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定执行。 2 住宅建筑与相邻民用建筑之间防火间距的要求,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)执行,见表4。 3 防火分区作为最基本的防火单元,是为防止局部火灾迅速扩大蔓延的一项防火措施。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积给出了规定,见表5。

2 相邻两座建筑中较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。 3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。 4 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。 5 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。 6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。 7 耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。 4 考虑到目前住宅建筑多涉及地下室、地下车库和商业服务网点合建的情况,依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)对平面布置进行评定。 5 安全疏散包括安全出口、疏散楼梯间、安全疏散路径等内容,安全出口设置数量、楼梯间形式、安全疏散距离以及安全出口、户门、疏散走道、疏散楼梯的净宽等指标应依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)进行评定。

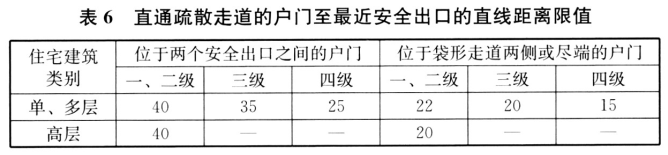

注:1 表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。 2 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。 安全出口的设置应符合如下规定: 1)建筑高度不大于27m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2)建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3)建筑高度大于54m的住宅建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 疏散楼梯的设置应符合下列规定: 1)建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。 2)建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可采用敞开楼梯间。 3)建筑高度大于21m但不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。 4)建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。 直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离不应大于表6的规定。

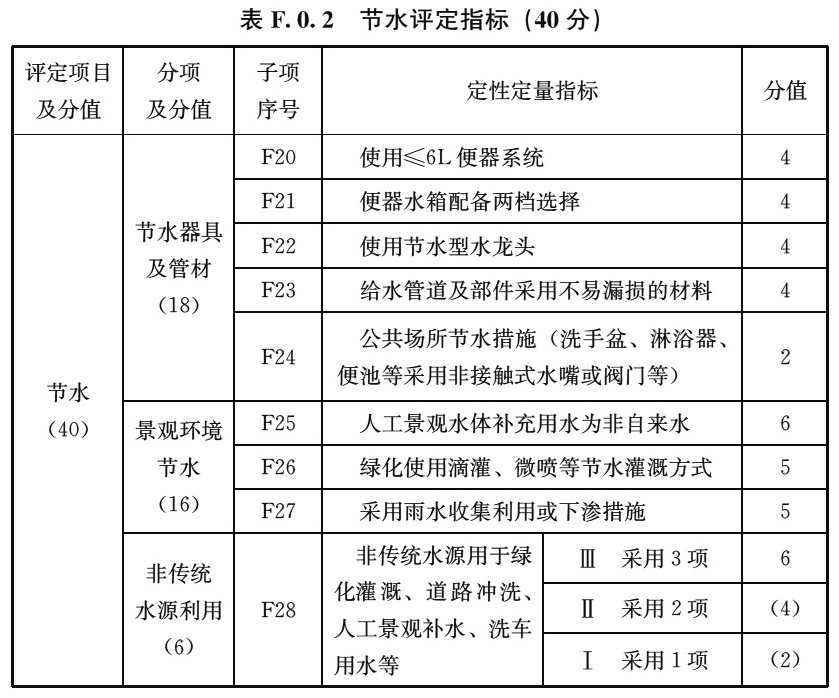

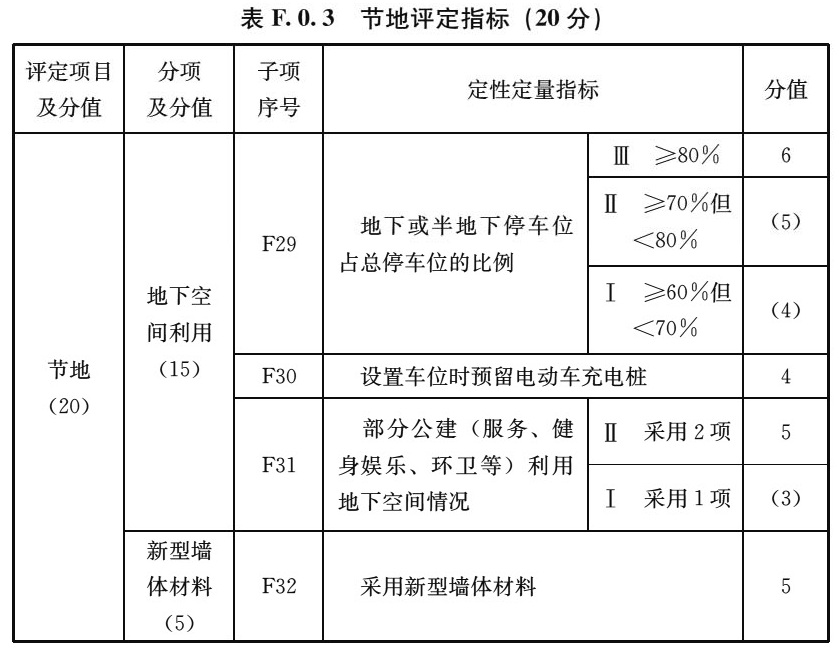

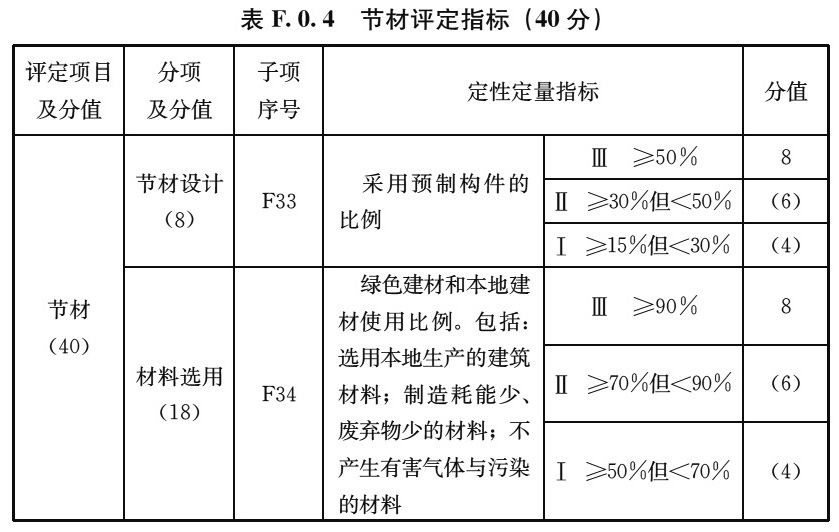

注:1 开向敞开式外廊的户门至最近安全出口的最大直线距离可按本表的规定增加5m。 2 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。 3 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。 4 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可按其水平投影长度的1.5倍计算。 安全疏散宽度要求如下: 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽应经计算确定,且户门和安全出口的净宽不应小于0.9m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽不应小于1.1m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽不应小于1m。 建筑高度大于54m的高层住宅安全疏散及火灾扑救都较为困难,因此提倡在每户内设置一个具有相对安全性能的房间,以满足人员避难需求,该房间内外墙体、房间门及外窗应满足一定的防火要求。 7.3.3 依据《住宅建筑规范》GB50368-2005和《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),对于住宅建筑本项评定包括防火构件和管道井、防火墙、防火门(窗)以及建筑保温与装饰等内容。 1 依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求,为阻止火势在建筑外立面上的蔓延,要求建筑外立面开口采取防火分隔措施。建筑外墙上下层开口之间的墙体高度不应小于1.2m或应设置挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。当室内设置自动喷水灭火系统时,上下层开口之间的墙体高度不应小于0.8m。当不符合上述规定时,建筑的外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1m;小于1m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。实体墙、防火挑檐和和隔板的耐火极限和燃烧等级,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。 2 住宅建筑中的电梯井、管道井应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的要求,具体要求如下: 1)电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。 2)电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。 3)建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 受高温和火焰作用易变形的管道,容易导致起火后楼板或墙体出现孔洞,成为火势和烟气蔓延的途径,因此要求其采取一定的防火措施,如在管道贯穿部位采用阻火圈和防火封堵等。 4)建筑内的垃圾道应靠外墙设置,垃圾道的排气口应直接开向室外,垃圾斗应采用不燃材料制作,并应能自行关闭。 5)电梯层门的耐火极限不应低于1h,并应符合《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903-2011规定的完整性和隔热性要求。 3 住宅建筑中,防火门(窗)的设置和功能要求应依据国家标准进行评定。国家认证认可行政主管部门规定属于强制性产品认证的消防产品应提供产品认证证书和发证检验报告,实施型式认可的产品应提供型式认可证书和发证检验报告。建筑材料的燃烧性能应符合国家有关规定,并提供检测报告等证明文件。 4 根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第6.7.1条的规定:建筑内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料,并对不同高度不同场所建筑的保温系统作了明确的规定。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.7.12条对外墙装饰材料进行了规定:建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度大于50m时,可采用B1级材料。当符合规范要求时认为达标,超出规范规定的保温材料燃烧性能等级时,认为安全性有所提高,因此相应提高分值。 7.3.4 消防系统及设施的设计,应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013等的规定。本部分对住宅建筑内消防设施设置及功能提出要求,为保证消防系统的可靠性,住宅建筑内使用的消防产品应提供产品认证证书,并提供有效期内(一年)的建筑消防设施检测报告。 1 住宅建筑高度大于21m应设置室内消火栓系统,建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖井和不带消火栓箱的DN65室内消火栓。 2 灭火设施包括灭火器、轻便消防水龙和自动喷水灭火系统。建筑高度大于100m的住宅建筑应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。为提高住宅建筑初期火灾时居民的灭火自救能力,提倡建筑内配置灭火器,高层住宅户内配置轻便消防水龙。自动喷水灭火系统对火灾规模具有非常显著的抑制作用,提倡100m以下的高层住宅建筑中设置自动喷水灭火系统,可按高值取分。不具备设置自动喷水灭火系统条件时,可考虑选择简易自动喷水灭火系统对建筑进行保护。 3 依据住宅建筑高度不同,我国现行规范对火灾自动报警系统进行了区分要求。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾警报装置或应急广播。建筑高度大于100m的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部分应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅应立足于自防自救,提倡在住宅建筑尤其是高层住宅内设置火灾自动报警系统,户内设置火灾探测器有利于火灾发生初期提醒住户火情并迅速逃生,多层住宅可在套内设置独立式火灾探测器。 4 采用自然排烟(防烟)的住宅建筑,自然排烟口的形式、位置、面积、朝向等应满足规范要求,并提供可证明的检验报告。设置了机械防烟、排烟设施的住宅建筑,应保证防烟系统加压送风量、排烟系统机械排烟量以及相关控制功能等符合规范要求,并提供可证明的检验报告。 7.3.5 依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)的要求,高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。 消防车道应符合下列要求: 1 车道的净宽和净空高度均不应小于4m; 2 转弯半径应满足消防车转弯的要求; 3 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物; 4 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m; 5 消防车道的坡度不宜大于8%。 鼓励高层住宅建筑设置消防电梯,提升消防队员灭火作战能力。 7.3.6 高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置应急照明。建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志。为保障消防系统的正常可靠运行,消防电源及配电装置的设计应符合规范要求。 7.4 燃气及电气设备安全7.4.1 燃气及电气设备安全的评定应包括燃气设备安全、电气设备安全两个分项,满分为37分。按照本标准附录G中表G.0.3的评定指标评分。7.4.2 燃气设备安全(12分)的评定内容应包括:燃气器具质量合格证,燃气管道安装位置及燃气设备安装场所通风措施,燃气灶具熄火保护自动关闭功能,燃气浓度报警装置,燃气设备安装质量,安装燃气装置的厨房结构防爆措施。 评定方法:审阅燃气设备资料、施工验收资料、设计文件和现场检查。 7.4.3 电气设备安全(25分)的评定内容应包括:电气设备及主要材料质量认证和产品合格证,配电系统与电气设备保护措施和装置,电气设备选型,防雷措施与装置,配电系统的接地方式与接地装置,导线及导线穿管、配电系统工程质量,电梯安全性。 评定方法:审阅配电系统设计文件、设备资料、施工记录、验收资料和现场检查。 条文说明 7.4.1 燃气及电气设备安全的评定包括燃气设备安全、电气设备安全2个分项。7.4.2 燃气设备安全评定所依据的相关规范及条文说明如下: 1 燃气器具本身的质量是保证燃气使用安全和使用功能的物质基础,因此首先要确保产品质量,产品必须由国家认证批准的具有生产资质的厂家生产,而且每台设备应有质量检验合格证、检验合格标示牌、产品性能规格说明书、产品使用说明书等必备的文件资料。尤其需要注意的是,燃气器具的类型必须适应安装场所供气的品种。 2 居民生活用燃气管道的安装位置及燃气设备安装场所应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006(2020年版)有关条款的要求。 3 在燃气燃烧过程中由于多种原因(如沸腾溢水、风吹)造成熄火,熄火后如不及时关闭气阀,燃气就会大量散出从而造成中毒或爆炸事故。熄火保护自动关闭阀门装置可以防止上述事故的发生,提高使用燃气的安全性。 4 当安装燃气设备的房间因燃气泄漏达到燃气报警浓度时,燃气浓度报警器报警并自动关闭总进气阀,同时启动排风设备排风。这要求该设备既可以中止燃气泄漏又能将已泄漏的燃气排到室外,从而防止发生中毒和爆炸事故。由于对设备的要求高,增加的投资亦多,如果设备的质量得不到保证,反而会增加危险。因此本标准中没有列入“连锁关闭进气阀并启动排风设备”的要求。 5 燃气设备安装应由具备相应资质的专业施工单位承担,安装完成后应按施工图纸要求和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009进行质量检查和验收。验收合格后才能交付使用。 6 安装燃气设备的厨房、卫生间应有泄爆面,万一发生爆炸可以首先破开泄爆面,释放爆炸压力,保护承重结构不受破坏,从而防止倒塌事故。为保护承重结构不受破坏,可采取现浇楼板、构造柱及其他增强结构整体稳定性的构造措施等。 7.4.3 电气设备安全的评定包括电气设备及材料、配电系统、防雷设施、电梯产品质量以及电气施工和电梯安装质量等。住宅配电系统的设计应符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011及《住宅设计规范》GB50096-2011的规定;配电系统的施工应按照“电气装置安装工程”系列规范及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的规定执行。 1 电气设备及关键原材料的质量是保证配电系统安全的重要因素,因此我国对其实行强制性产品认证制度。 2 为了保证用电的人身安全和配电系统的正常运行,要求配电系统具有完好的保护功能和措施。这些保护应包括短路、过负荷、接地故障、漏电、防雷电波等高电位入侵、防误操作等。 3 电气设备及主要材料的型号、技术参数、功能和防护等级应与其所安装场所的环境对产品的要求相适应。这里的环境主要包括地理位置、海拔高度、日晒、风、雨、雪、尘埃、温度、湿度、盐雾、腐蚀性气体、爆炸危险、火灾危险等。 4 评定建筑物是否按规范要求设置防雷措施,这些措施应包括防直接雷、感应雷和雷电波入侵。设置的防雷措施应齐全,防雷装置的质量和性能应满足相关规范及地方法规的要求。 5 评定配电系统接地方式是否合适,接地做法是否满足接地功能要求;等电位连接、带浴室的卫生间局部等电位连接是否符合设计和规范要求;接地装置是否完整,性能是否满足要求;材料和防腐处理是否合格。 6 工程质量应包括两个方面,一是配电系统设计质量是否满足安全性能要求;二是施工是否按照设计图纸施工,且满足施工质量的要求。在施工中,配电线路的材质、规格是否满足设计要求,线路敷设是否满足防火要求,防火封堵是否完善。施工记录、质量验收是否合格等。 7 电梯产品符合国家质量标准要求,电梯安装、调试符合《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011的质量要求,且应获得有关安全部门检验合格。 7.5 日常安全防范措施7.5.1 日常安全防范措施的评定应包括防盗设施、防滑防跌措施、防坠落措施3个分项,满分为29分。按照本标准附录G中表G.0.4的评定指标评分。7.5.2 防盗设施(6分)的评定内容应包括:防盗户门、有被盗隐患部位的防盗网、电子防盗等设施。 评定方法:审阅产品合格证、质量验收资料和现场检查。 7.5.3 防滑防跌措施(6分)的评定内容应包括:公共空间和套内空间的防滑防跌措施。 评定方法:审阅设计文件、产品质量文件和现场检查。 7.5.4 防坠落措施(17分)的评定内容应包括:阳台防坠落措施,外窗防坠落措施,楼梯防坠落措施,室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性,安全玻璃的使用。 评定方法:审阅设计文件、质量验收资料和现场检查。 条文说明 7.5.1 住宅设计的日常安全防范措施从防盗措施、防滑防跌措施和防坠落措施3个分项来评定。具体评定要求和指标主要按照《住宅设计规范》GB50096-2011有关条款及设计经验作出规定。7.5.2 防盗户门、防盗网、电子防盗等设施的质量直接影响防盗效果,厂家的产品合格证是其质量的基本保证。审阅防盗设施的产品合格证是保证防盗设施质量的有效方法。现场检查防盗设施的观感质量以及安装部位的合理性。多层或高层住宅底层的防盗护栏应设有可以从室内开启逃生的装置。 7.5.3 本条参照《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019对楼地面的有关规定进行评定。 审阅设计文件主要是审核防滑材料和防跌设施设计的合理性和全面性。审阅产品质量文件主要是审核厂家对于使用的防滑材料和防跌设施的产品质量保证文件。现场检查主要是检查防滑材料和防跌设施是否符合设计要求。 7.5.4 本条依据《住宅设计规范》GB 50096-2011 对门窗设计、楼梯设计及上人屋面设计等的有关规定进行评定。 1 控制阳台栏杆(栏板)和上人屋面女儿墙(栏杆)的高度,以及垂直杆件间水平净距,是防止发生儿童坠落事故的重要环节。对非垂直杆件栏杆的要求,可参照对垂直栏杆的规定执行,且有防儿童攀爬措施。 2 外窗是指窗外无阳台或露台的窗户。净高是指从楼面或窗台下可登踏面至窗台面的垂直高度。控制其高度是防止窗台低造成人员跌落。 3 楼梯扶手高度是指楼梯踏步中心或休息平台地面至栏杆扶手顶面的垂直高度。控制楼梯垂直杆件间的水平净距是防儿童攀爬。 4 室内顶棚和内外墙面装修层的牢固性是建筑装修工程的基本要求,尤其是高层住宅的外墙外表面装修层,如果不牢固将对人身安全形成严重的潜在危害,因此必须切实保证其牢固性。高层住宅的外墙外表面装修层耐久性也同样重要。饰面砖应达到《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017的规定指标,以质检报告为依据。 7.6 室内污染物控制7.6.1 室内污染物控制的评定应包括墙体材料、防水材料、室内装修材料、室内环境污染物含量4个分项,满分为16分。按照本标准附录G中表G.0.5的评定指标评分。7.6.2 墙体材料(4分)的评定内容应包括:墙体材料放射性污染,混凝土外加剂中释放氨含量。 评定方法:审阅产品合格证和墙体材料污染物含量专项检测报告,审查使用的混凝土外加剂种类和污染物含量。 7.6.3 防水材料(4分)的评定内容应包括:防水材料的环保性能。 评定方法:审阅产品认证资料和防水材料环保性能进场检验报告。 7.6.4 室内装修材料(4分)的评定内容应包括:室内各类装修材料的有害物质含量。 评定方法:审阅产品认证资料和装修材料污染物含量进场检验报告。 7.6.5 室内环境污染物含量(4分)的评定内容应包括:室内氡、甲醛、苯、氨浓度,室内总挥发性有机化合物(TVOC)浓度。 评定方法:审阅室内空气污染物浓度专项检测报告,必要时应复验。 条文说明 7.6.1 造成住宅建筑室内空气污染的主要来源是所采用的建筑材料,包括无机建筑材料和有机建筑材料两大类。本条主要从墙体材料、防水材料、室内装修材料和室内环境污染物含量4个分项来评定室内污染物控制情况。7.6.2 放射线危害人体健康主要通过两种途径:一种是从外部照射人体,称为外照射;另一种是放射性物质进入人体后从人体内部照射人体,称为内照射。《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010分别用外照射指数Iγ和内照射指数IRa限值来控制建筑材料产品中核素的放射性污染,计算公式如下:

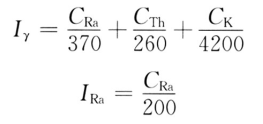

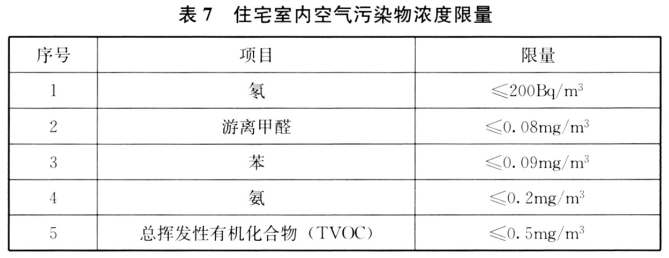

按照《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010的规定:对于建筑主体材料(包括水泥与水泥制品、砖瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料)需同时满足Iγ≤1.0和IRa≤1.0;对空心率大于25%的建筑主体材料需同时满足Iγ≤1.3和IRa≤1.0。评定时应审阅墙体材料放射性专项检测报告。 此外,规定对混凝土外加剂中释放氨的含量进行评定,评定的依据是《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020和《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588-2001,二者控制指标是一致的,均为不大于0.10%。 7.6.4 本条规定的评定子项是室内装修材料有害物质含量,包 括人造板及其制品、溶剂型木器涂料、内墙涂料、胶粘剂、壁纸、室内用花岗石及其他石材等6类材料。评定时要求审阅产品的合格证和专项检测报告,材料供应商应向设计人员和施工人员提供真实可靠的有害物质含量专项检测报告,设计人员和施工人员有责任选用符合相关标准要求的装修材料。涉及有害物质限量的标准主要有10项有害物质限量标准和《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020,二者的要求大部分是一致的。现将各类材料涉及的有害物质限量标准说明如下: 1 人造木板及其制品应有游离甲醛含量的检测报告,并应符合现行国家标准《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2017的要求。 2 木器涂料的专项检测报告应符合《木器涂料中有害物质限量》GB18581-2020的要求,其中游离苯、甲苯十二甲苯十乙苯、挥发性有机化合物(VOC)、甲醇、卤代烃、可溶性重金属等是各类溶剂型木器涂料都要检测的项目,如果属于聚氨酯类涂料,还应检测游离甲苯二异氰酸酯(TDI、HDI)的含量。 3 水性内墙涂料的专项检测报告应符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582-2020、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020的要求,检测项目包括挥发性有机化合物(VOC)、苯系物总和含量、甲醛含量、可溶性重金属含量。 4 胶粘剂的专项检测报告应符合《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2008的要求,其中一般要检测游离甲醛、苯、甲苯十二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)等四项指标。如果属于聚氨酯类涂料,还应检测游离甲苯二异氰酸酯(TDI)的含量。 5 壁纸的专项检测报告应符合《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》GB18585-2001的要求,检测项目包括重金属、氯乙烯单体、甲醛等3项。 6 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010对于装修材料(包括花岗石、建筑陶瓷、石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及其他新型饰面材料)根据Iy和IR限值分成A、B、C三类,其限量与主体材料相比有所放宽: A类:Iγ≤1.3和IRa≤1.0,产销与使用范围不受限制。 B类:Iγ≤1.9和IRa≤1.3,不可用于I类民用建筑(如住宅、老年公寓、托儿所、医院和学校等)的内饰面,可用于II类民用建筑、工业建筑内饰面及其他一切建筑的外饰面。 C类:满足Iγ≤2.8但不满足A、B类要求的装修材料,只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。 因此,室内用花岗石等石材的专项检测报告应符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010中A类的要求;室外用花岗石等石材应符合A类或B类的要求。 除以上常用材料外,住宅装修中所采用的木地板、聚氯乙烯卷材地板、化纤地毯、水性处理剂、溶剂等也有可能引入甲醛、氯乙烯单体、苯系物等有害物质。虽然此类材料未列入评定范围,如果用量较大也有可能导致本标准第7.6.4条规定的污染物含量超标,需要引起设计、施工单位的重视。 7.6.5 本条规定的评定子项是室内环境污染物含量,包括室内氡浓度、游离甲醛浓度、苯浓度、氨浓度、TVOC浓度等。这些污染物的浓度限量是依据《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020作出规定的,见表7。污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外空气相应值为空白值。

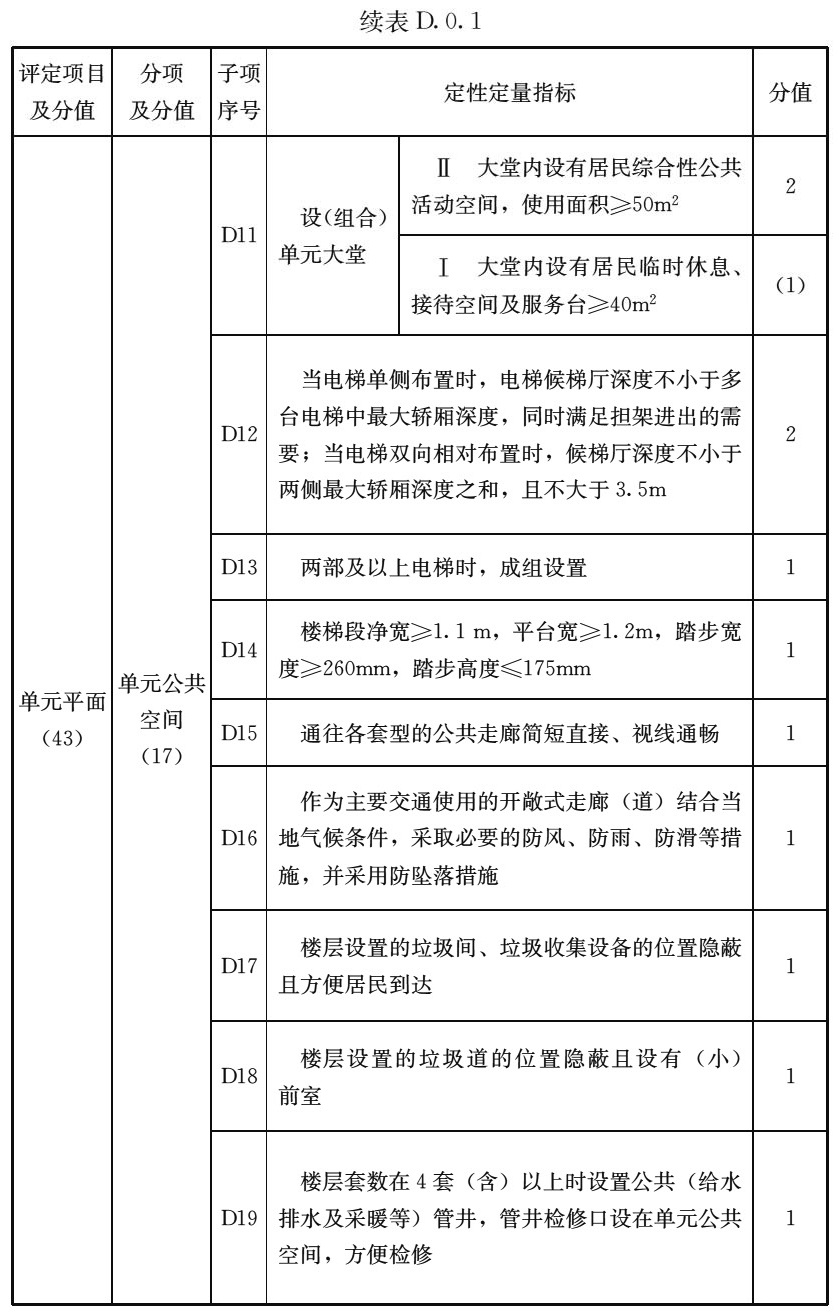

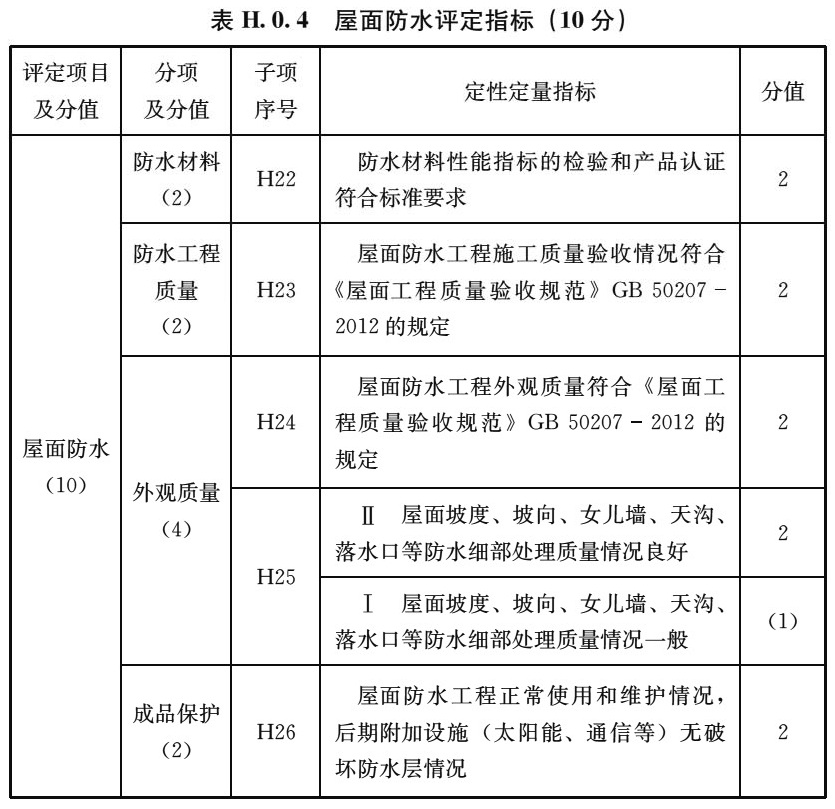

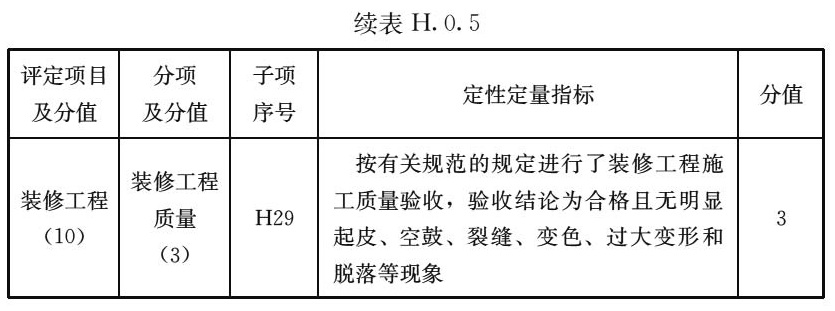

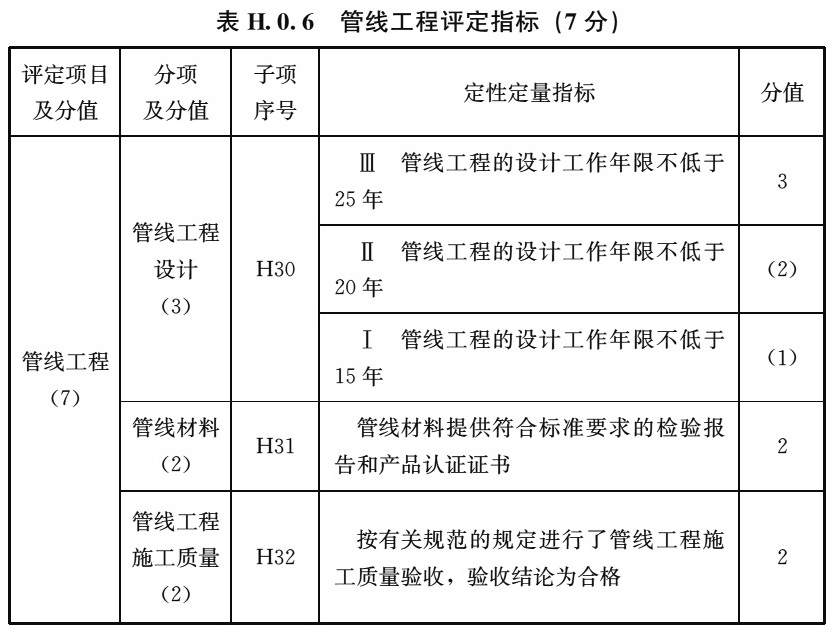

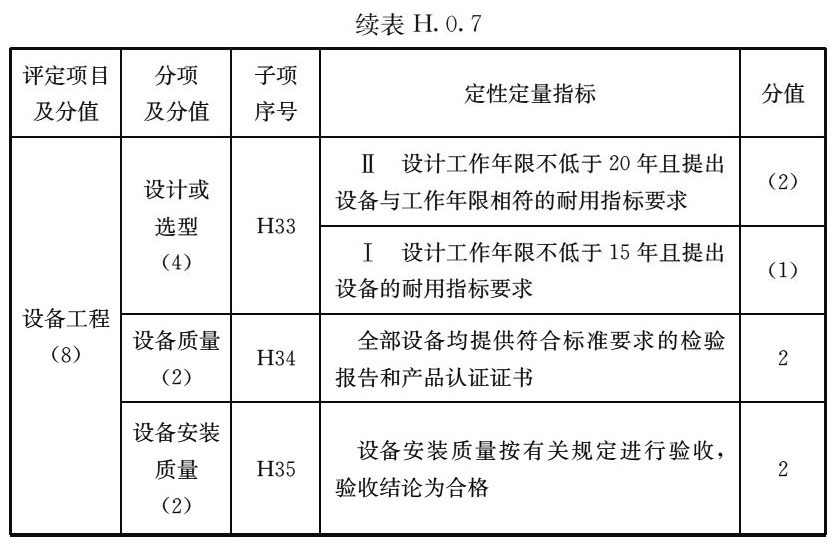

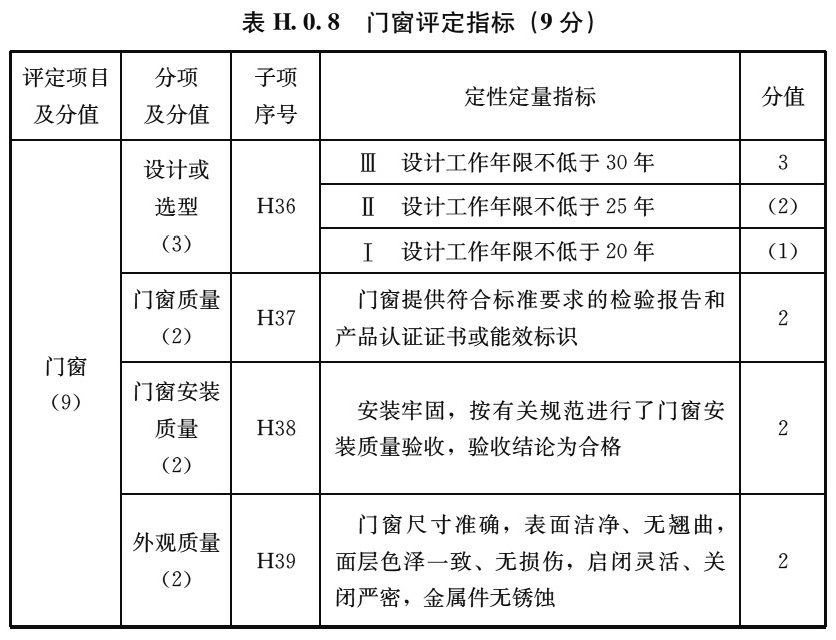

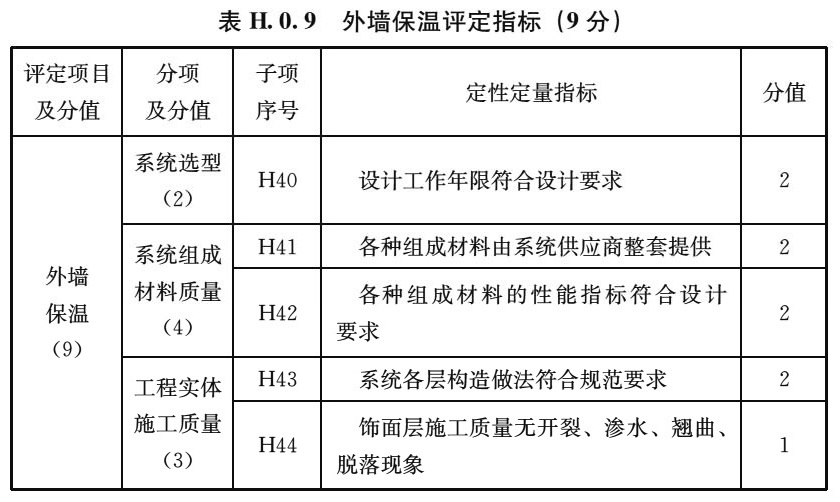

8 耐久性能8.1 一般规定8.2 结构工程 8.3 地下防水工程 8.4 有防水要求的房间 8.5 屋面防水 8.6 装修工程 8.7 管线工程 8.8 设备工程 8.9 门窗 8.10 外墙保温 8.1 一般规定8.1.1 耐久性能的评定应包括结构工程、地下防水工程、有防水要求的房间、屋面防水、装修工程、管线工程、设备工程、门窗、外墙保温9个评定项目,满分为100分。8.1.2 住宅耐久性能的评定指标应符合本标准附录H的规定。 条文说明 8.1.1 本条规定了申报性能评定住宅的耐久性评定项目和满分分数。8.1.2 住宅耐久性能各分项的评定一般包括:设计要求、材料质量与性能、工程质量验收情况和现场检查情况。设计工作年限是住宅耐久性能评定的重要指标,本标准提出的有关设计工作年限是根据有关规范和调查统计数据得出的。 8.2 结构工程8.2.1 结构工程的评定应包括勘察报告、结构设计、结构工程质量、结构位置尺寸及外观质量、结构监测数据5个分项,满分为20分。按照本标准附录H中表H.0.1的评定指标评分。8.2.2 勘察报告(4分)的评定内容应包括:勘察点数量,勘察报告中地基土与土中水侵蚀性情况。 评定方法:审阅勘察报告。 8.2.3 结构设计(8分)的评定内容应包括:结构设计工作年限,设计中结构耐久性构造措施。 评定方法:审阅设计图纸,检查楼层薄弱位置构造加强措施,抽查施工资料中相关内容。 8.2.4 结构工程质量(3分)的评定内容应包括:工程实体质量施工资料、验收记录和实体检验报告等工程资料。 评定方法:审查设计文件,审查隐蔽工程、检验批和分项工程验收记录等施工资料,审阅结构实体检验报告。 8.2.5 结构位置尺寸及外观质量(2分)的评定内容应包括:结构和构件位置,外露结构构件尺寸、垂直度和外观质量,围护构件外观质量。 评定方法:现场检查及资料审查。审查结构外观质量验收记录、结构位置尺寸实体检验报告。对照验收记录和缺陷处理记录,检查结构和围护构件外观质量状况。 8.2.6 结构监测数据(3分)的评定内容应包括:主控项目的第三方实体抽样检测情况。 评定方法:了解第三方检测机构资质,记录或报告监测数据及结论;检查结构实体检验记录。现场检查有无结构变形、开裂、渗漏、下沉等。 条文说明 8.2.1 结构工程的评定内容包括勘察报告、结构设计、结构工程质量、结构位置尺寸及外观质量、结构监测数据5部分内容。随着结构健康监测在我国工程领域的应用发展,本次修订增加了结构监测数据内容。8.2.2 勘察报告的质量关系到结构的安全性和基础工程的耐久性能,勘察点的数量、土壤与地下水的侵蚀种类与等级是反映勘察报告(与耐久性相关)质量的两个重要方面,为避免重复规定,本标准在安全性的评定中未规定勘察报告的评审,但在耐久性评审时,应审阅勘察报告有关结构安全性的项目。 8.2.3 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018规定的结构设计工作年限为5年、25年、50年和100年。根据我国住宅的特定情况,本标准将申报性能评定住宅的设计工作年限分为50年和100年两个档次。《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)和《砌体结构设计规范》GB 50003-2011对设计工作年限为100年和50年结构的材料等级、构造要求、有害元素含量、防护措施等都有相应规定,评审时可对照相应规范的规定核查设计确定的技术措施。现行国家标准的规定一般为下限规定,故设计采取的技术措施一般宜高于现行国家标准的规定。 8.2.4 结构工程施工质量验收合格是申报性能评定住宅必须具备的条件,是评审组必须核查的分项。由于本标准第7章已有相应的规定,本条仅提出实体检验要求。 实体检验结果能直观地反映结构工程的质量情况,目前现行国家有关验收规范对实体检验已作出具体规定,检验工作应由具有相应资质的独立第三方进行。 8.2.5 现场检查是评审组对工程质量评审的措施之一,现场检查应以可见的外观质量为主,不应出现严重质量缺陷。 8.2.6 由第三方检测机构出具的建筑沉降观测报告、结构实体抽检抽测报告是真实反映结构质量安全的有效数据。 8.3 地下防水工程8.3.1 地下防水工程的评定应包括防水设计、防水材料、防潮与防渗漏措施、地下防水工程质量4个分项,满分为15分。按照本标准附录H中表H.0.2的评定指标评分。8.3.2 防水设计(6分)的评定内容应包括:防水工程的设计工作年限,防水混凝土的抗渗等级,防水材料的性能指标要求。 评定方法:审阅设计文件。 8.3.3 防水材料(2分)的评定内容应包括:防水材料性能指标检验和产品认证情况。 评定方法:审阅材料进场检验报告和产品认证资料。 8.3.4 防潮与防渗漏措施(5分)的评定内容应包括:首层墙体与地面的防潮措施,外墙防渗措施,地下室防水细部处理措施。 评定方法:审阅设计文件,核查施工质量验收资料,检查易渗漏房间和部位有无渗漏、潮湿、结露、发霉等。 8.3.5 地下防水工程质量(2分)的评定内容应包括:地下防水工程蓄水等检验情况。 评定方法:审阅施工质量验收资料,审阅地下防水工程材料进场检验报告。 条文说明 8.3.1 本次修订将原评价项“防水工程和防潮措施”划分为3项评价内容,分别为“地下防水工程”、“有防水要求的房间”和“屋面防水”。其中,地下防水工程的评定项目与修订前比较未进行调整,包括防水设计、防水材料、防潮与防渗漏措施、地下防水工程质量4个分项。8.3.2 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。地下防水等级标准划分四级,工程设计相应防水等级的渗漏水量不同。 8.3.3 防水混凝土是地下工程防水的重要材料。《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011规定了水泥品种、胶凝材料和水泥用量、水胶比、灰砂比等要求;混凝土拌制过程中增加了泵送混凝土的坍落度控制,方便施工单位和监理单位实际使用。后浇带采用的补偿收缩混凝土必须满足设计限制膨胀率的要求。 8.3.4 防潮与防渗是地下工程的关键部位,《住宅设计规范》GB50096-2011规定住宅的屋面、地面、外墙、外窗应采取防止雨水和冰雪融化水侵入室内的措施。《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011强调细部构造是渗漏水的关键部位,应分别按分项工程检验批进行全数检查,并对构造防水和材料防水作出明确规定。细部构造质量验收时除外观检查外,还应检查隐蔽工程验收记录。 8.3.5 我国现行国家标准对地下防水工程质量验收有明确的规定,现场检查时应符合现行国家标准的规定,同时应检查外墙是否渗漏。 8.4 有防水要求的房间8.4.1 有防水要求的房间的评定应包括防水设计、防水材料、施工质量及验收、外观质量4个分项,满分为12分。按照本标准附录H中表H.0.3的评定指标评分。8.4.2 防水设计(3分)的评定内容应包括:防水设计要求,防水节点细部处理及要求。 评定方法:审阅设计文件。 8.4.3 防水材料(3分)的评定内容应包括:性能指标的检验和产品认证情况。 评定方法:审阅见证取样试验记录、材料检验报告及产品认证资料。 8.4.4 施工质量及验收(4分)的评定内容应包括:施工质量验收情况,蓄水或淋水检验情况。 评定方法:审阅隐蔽工程验收记录、蓄水试验记录等施工资料。现场抽查5%并不少于3间有防水要求房间的地面坡度、地漏高度、泛水高度等。 8.4.5 外观质量(2分)的评定内容应包括:防水工程的排水及渗漏情况。 评定方法:现场抽查5%并不少于3间有防水要求房间。 条文说明 8.4.1 有防水要求的房间为新增评价内容,主要是针对近几年卫生间等渗漏质量投诉问题,提出包括防水设计、防水材料、施工质量及验收、外观质量4个分项的评价要求。8.4.2 卫生间防水工程的实际使用寿命一般高于屋面防水工程的实际使用寿命。本标准规定的卫生间防水设计工作年限,考虑了卫生器具和相应管线的实际使用寿命因素。 8.4.3 防水材料应为满足相应性能指标要求的合格产品。通过查阅产品质量认证证书和性能检验报告,可以评价产品是否符合标准要求。 8.4.4 有水房间防水施工的质量预控非常关键,据统计,目前质量投诉的65%是反映渗漏问题的,所以应提前采取有效措施进行预防。 淋水或蓄水是检验防水工程质量最直观的方法之一,因此,全部防水工程(不含地下室)均应进行淋水或蓄水检验。 8.5 屋面防水8.5.1 屋面防水工程的评定应包括防水材料、防水工程质量、外观质量、成品保护4个分项,满分为10分。按照本标准附录H中表H.0.4的评定指标评分。8.5.2 防水材料(2分)的评定内容应包括为:防水材料的性能指标检验和产品认证情况。 评定方法:审阅材料检验报告和产品认证资料。 8.5.3 防水工程质量(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程施工质量验收情况。 评定方法:审阅并核查施工质量验收资料和蓄水试验报告。 8.5.4 外观质量(4分)的评定内容应包括:屋面防水工程外观质量,屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口等防水细部质量情况。 评定方法:检查施工质量验收资料,现场抽查。 8.5.5 成品保护(2分)的评定内容应包括:屋面防水工程正常使用和维护情况,后期附加设施(太阳能、通信等)有无破坏防水层情况。 评定方法:现场检查。其中,屋面防水工程上附加太阳能、通信等设施有无破坏防水层情况应全数观察检查。 条文说明 8.5.1 设计时必须考虑使用功能、环境条件、材料选择、施工技术、综合性价比等因素,对屋面防水、保温构造认真进行处理,重要部位要有大样图。以便施工单位“照图施工”,监理单位“按图检查”,从而避免随意性。8.5.2 屋面工程使用的材料必须符合国家现行有关标准的规定,严禁使用国家明令禁止使用及淘汰的材料。合理选择屋面工程使用的防水和保温材料,设计文件中应详细注明防水、保温材料的品种、规格、性能等。设计时应注明所用材料的技术指标,以便于施工时检测。 8.5.3 屋面防水工程质量验收应符合《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012的有关要求。防水材料的外观质量、规格和物理性能均应符合国家现行有关标准的规定。 8.5.4 屋面坡度、坡向、女儿墙、天沟、落水口是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节。据调查表明,屋面渗漏中70%是由于细部构造的防水处理不当引起的,说明细部构造设防较难,是屋面工程质量控制过程中设计、施工、监理的重点。 8.5.5 根据调查统计,屋面防水层破坏造成的渗漏现象比较普遍,尤其是住宅工程后续增加太阳能设备、通信设施、广告照明等安装过程中,保护不当极易造成隐患。 8.6 装修工程8.6.1 装修工程的评定应包括装修设计、装修材料、装修工程质量3个分项,满分为10分。按照本标准附录H中表H.0.5的评定指标评分。8.6.2 装修设计(3分)的评定内容应包括:外装修设计工作年限,装修材料性能设计要求。 评定方法:审阅设计文件。 8.6.3 装修材料(4分)的评定内容应包括:装修材料性能检验情况。 评定方法:审阅材料进场检验报告和产品认证资料。 8.6.4 装修工程质量(3分)的评定内容应包括:装修工程施工质量验收情况。 评定方法:审阅材料进场检验报告,施工质量验收记录,现场查看施工质量。 条文说明 8.6.1 装修工程的评定包括装修设计、装修材料和装修工程质量3个分项,与修订前比较,删除了原条文中外观质量评价内容。8.6.2 本标准只对住宅外墙装修(含外墙外保温)的设计工作年限提出要求。根据调查资料,外墙挂板、饰面、幕墙的合理使用寿命平均为40年。考虑地区差异,本标准提出的外墙装修的设计工作年限为15年~20年。同时建议设计对装修材料耐用指标提出具体的要求,耐用指标是确定材料性能的关键因素。装修材料的耐用指标可分成抗裂性能、耐擦洗性能、防霉变能力、耐脱落性能、耐脱色性能、耐冲撞性能、耐磨性能等。设计可根据装修部位和预期使用年限确定相应的耐用指标。 8.6.3 因本标准其他章节对装修材料还有要求,本节不再提出装修材料为合格产品的要求,实际上,通过查阅装修材料的产品质量认证证书和性能检验报告,可以评价产品是否符合标准要求。 8.6.4 施工质量验收合格是对装修工程施工质量的基本要求。 8.7 管线工程8.7.1 管线工程的评定应包括管线工程设计、管线材料、管线工程施工质量3个分项,满分为7分。按照本标准附录H中表H.0.6的评定指标评分。8.7.2 管线工程设计(3分)的评定内容应包括:管线工程设计工作年限。 评定方法:审阅设计文件。 8.7.3 管线材料(2分)的评定内容应包括:管线材料质量。 评定方法:审阅材料质量检验报告和产品认证资料。 8.7.4 管线工程施工质量(2分)的评定内容应包括:工程施工质量验收合格情况。 评定方法:审阅施工记录和质量验收资料。 条文说明 8.7.1 管线工程的评定包括管线工程设计、管线材料、管线工程质量3个分项。本次修订,将原条文中“外观质量”分项并入“管线工程质量”。8.7.2 本条提出的管线工程设计工作年限为各类管线中最低的设计工作年限。根据调查,空调管道的合理使用寿命平均为20年,给水装置为40年,卫生间设施为20年,电气设施为40年。管线工程的实际工作年限总是低于结构的实际工作年限,在住宅使用过程中更换管线是不可避免的,设计时应考虑管线维修与更换的方便。在本标准其他章节已有关于方便管线更换的要求,本条不再规定。 8.7.3《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008第3.1.9条规定:工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 8.7.4 管线工程施工质量验收包括但不局限于给水排水、生活用电和城镇燃气等管线工程内容。 8.8 设备工程8.8.1 设备工程的评定应包括设计或选型、设备质量、设备安装质量3个分项,满分为8分。按照本标准附录H中表H.0.7的评定指标评分。8.8.2 设计或选型(4分)的评定内容应包括:设备设计工作年限,设备性能耐用设计要求。 评定方法:审阅设计资料。 8.8.3 设备质量(2分)的评定内容应包括:设备合格情况。 评定方法:审阅产品合格证、检验报告和产品认证资料。 8.8.4 设备安装质量(2分)的评定内容应包括:设备安装质量验收情况。 评定方法:审阅验收资料。 条文说明 8.8.2 本条规定的设计工作年限针对各类设备中工作年限最低的设备。燃气设备的工作年限一般为6年~8年,不在本标准限制的范围之内。电子设备更新换代周期短,更新换代的周期不可与设计工作年限混淆。8.8.3 设备应为满足耐用指标要求的合格产品。设备耐用指标的检验耗时长、费用高,因此型式检验结论和产品认证证书可作为评审的依据。住户分别设置水表和采用节水性能良好的卫生器具和配件,是节约水资源的重要措施。管道、阀门和配件采用铜质等不易锈蚀的材料,可保证检修时能及时可靠关闭。 8.8.4 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008设备的安装质量是工程施工质量的一部分,因此提出安装质量合格的要求。 8.9 门窗8.9.1 门窗的评定应包括设计或选型、门窗质量、门窗安装质量、外观质量4个分项,满分为9分。按照本标准附录H中表H.0.8的评定指标评分。8.9.2 设计或选型(3分)的评定内容应包括:设计工作年限。 评定方法:审阅设计资料。 8.9.3 门窗质量(2分)的评定内容应包括:门窗质量检验报告,产品认证情况。 评定方法:审阅相关质量验收资料,审查门窗的质量型式检验报告、产品认证资料或门窗能效标识。 8.9.4 门窗安装质量(2分)的评定应包括:门窗安装质量验收情况。 评定方法:审阅验收资料,现场抽查5处~10处。 8.9.5 外观质量(2分)的评定内容应包括:门窗外观质量,启闭灵活性能。 评定方法:现场检查。 条文说明 8.9.2 根据调查,门窗的使用寿命可到40年,本标准评定的门窗设计工作年限为无需大修的年限,该年限为20年~30年。门窗上的易损可更换部件(如窗纱)不受该设计工作年限限制。门窗反复开合或推拉的检验、外窗的耐候性能检验和门窗五金等都可体现门窗的耐久性能。 8.9.3 门窗应为满足相应性能指标要求的合格产品。通过查阅产品质量认证证书或门窗能效标识以及性能检验报告,可以评价产品是否符合标准要求。型式检验为产品生产定型时的检验。 8.9.4 门窗的安装质量对其使用性能有影响,对耐久性能也有影响。门窗安装质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018的规定。 8.10 外墙保温8.10.1 外墙保温的评定应包括系统选型、系统组成材料质量、工程实体施工质量3个分项,满分为9分。按照本标准附录H中表H.0.9的评定指标评分。8.10.2 系统选型(2分)的评定内容应包括:设计工作年限。 评定方法:审阅设计文件。 8.10.3 系统组成材料质量(4分)的评定内容应包括:组成材料由系统供应商提供,组成材料性能指标。 评定方法:审阅相关质量合格证明文件及进场复验报告、组成材料产品认证证书和系统认证证书。 8.10.4 工程实体施工质量(3分)的评定内容应包括:系统各层构造做法、饰面层施工质量。 评定方法:审阅相关质量验收记录及施工试验报告,审查外墙保温实体检验报告,现场检查表面装饰层厚度和构造措施,有无开裂、空鼓等现象。 条文说明 8.10.1 外墙保温为新增评价内容,包括系统选型、系统组成材料质量、工程实体施工质量3个分项。具体评定要求和指标主要按《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019有关条款作出规定。8.10.2《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019规定:“在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于25年”。还规定“外保温工程应能承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用且不产生有害的变形和破坏;在正常使用中或地震时不应发生脱落;应具有防止火焰沿外墙面蔓延的能力;应具有防止水渗透性能”。 8.10.3 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004规定“外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能”。 调查显示,由系统供应商整套提供的组成材料质量比较可靠。 8.10.4 根据《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019的规定,建筑节能应作为分部工程进行验收评定,且应提供第三方出具的性能检测文件。 附录A 住宅性能初评应提交的资料清单A.0.1 住宅性能初评时应提交下列资料:1 申请评定书。 2 项目计划批文和土地、规划证书。 3 节能计算书。 4 项目介绍,包括工程说明和规划设计两部分。 1)工程说明: ①工程概况(项目概况、场址选择、基础设施条件); ②性能等级技术保障方案:采用的技术措施(住宅结构类型、厨卫设备、管网体系、装修情况、建筑节能、小区智能化系统、建筑防水、施工技术等)和选用的住宅产品、材料、设备情况(可重点写选用新材料、新技术、新工艺的内容); ③实施进度; ④预期经济效益分析。 2)规划设计: ①建筑设计说明; ②项目区位图; ③总平面图; ④总平面分析图(包括规划结构、交通、公建、绿化、日照等); ⑤景观总平面设计图; ⑥管线综合规划图; ⑦竖向设计图; ⑧住宅单体建筑平、立、剖面图; ⑨经济技术指标、用地平衡表、配套公建服务设施一览表; ⑩住宅设计方案图(应注明各套型内功能空间的使用面积、总建筑面积、总使用面积、使用面积系数); ⑪新技术实施方案及预期效益; ⑫新技术应用一览表; ⑬超限审查意见(项目如果进行了超出标准规范限制的设计)。 附录B 住宅性能中期检查应提交的资料清单B.0.1 住宅性能中期检查时应提交下列资料:1 初评意见执行情况报告。 2 适用性能、环境性能和经济性能保障措施: 1)围护墙体的保温隔热措施; 2)节能门窗的选择; 3)屋面保温隔热材料的选择与施工质量; 4)厨房排烟、通风设施和卫生间通风设备、卫生器具的选用和安装; 5)管线集中隐蔽布置和施工,新型管材的应用; 6)配电线路的设计与材料、设备、接口的选用; 7)一次性装修设计及部品的配套选用; 8)电梯的选用和安装; 9)供热、采暖、制冷设备的选用和安装,空调室外机隐蔽设计与施工; 10)水处理设备的选用和安装; 11)节能灯具和节水器具的选用和安装; 12)垃圾的收运及处理方式; 13)智能化系统与信息设备的配置; 14)环境景观设计。 3 安全性能和耐久性能保障措施: 1)是否满足有关设计、消防等国家规范; 2)结构体系施工质量; 3)隔断结构体系的选择及施工质量; 4)防水材料的选用及施工质量; 5)采用施工新技术情况; 6)工程质量保证措施; 7)建筑材料和部品的质量合格证或试验报告。 附录C 住宅性能终评应提交的资料清单C.0.1 住宅性能终评时应提交下列资料:1 初评和中期检查意见执行情况报告。 2 项目计划批文和土地、规划、消防、人防、节能等施工图审查文件(备查)。 3 项目全套竣工验收资料和一套完整的竣工图纸(备查)。 4 住宅性能申请评定书。 5 项目介绍部分: 1)总体综述。包括开发企业基本情况、小区基本情况、开发建设经验特点及实施性能评定制度的体会等。 2)规划设计说明。包括规划布局、户型及单体设计、规划技术经济指标及用地平衡表等。 3)项目区位图、总平面图、总平面分析图、管线综合设计图、竖向设计图、智能化系统结构图及综合布线图、标准层平面图及户型图、项目实景图。 4)科技含量及新技术应用情况,包括结构及隔墙技术体系、供水及环境水体水质、绿地及环境景观、室内外活动场地设计、噪声及空气污染控制、卫生及垃圾收运措施、环保节能节水技术体系、管网成套技术体系、施工技术及质量保证体系、物业管理及智能化技术体系、无障碍设计及老年设施等。 5)各项性能所达到的具体指标,包括适用性能指标、环境性能指标、经济性能指标、安全性能指标、耐久性能指标。 6)相关资质单位提供的性能检测报告或经认定能够达到性能要求的构造做法清单。 7)综合开发成本费用表及对所采用技术和部品的经济评价。 8)项目的经济效益分析。 附录D 住宅适用性能评定指标D.0.1 单元平面评定项目应按表D.0.1进行评定。

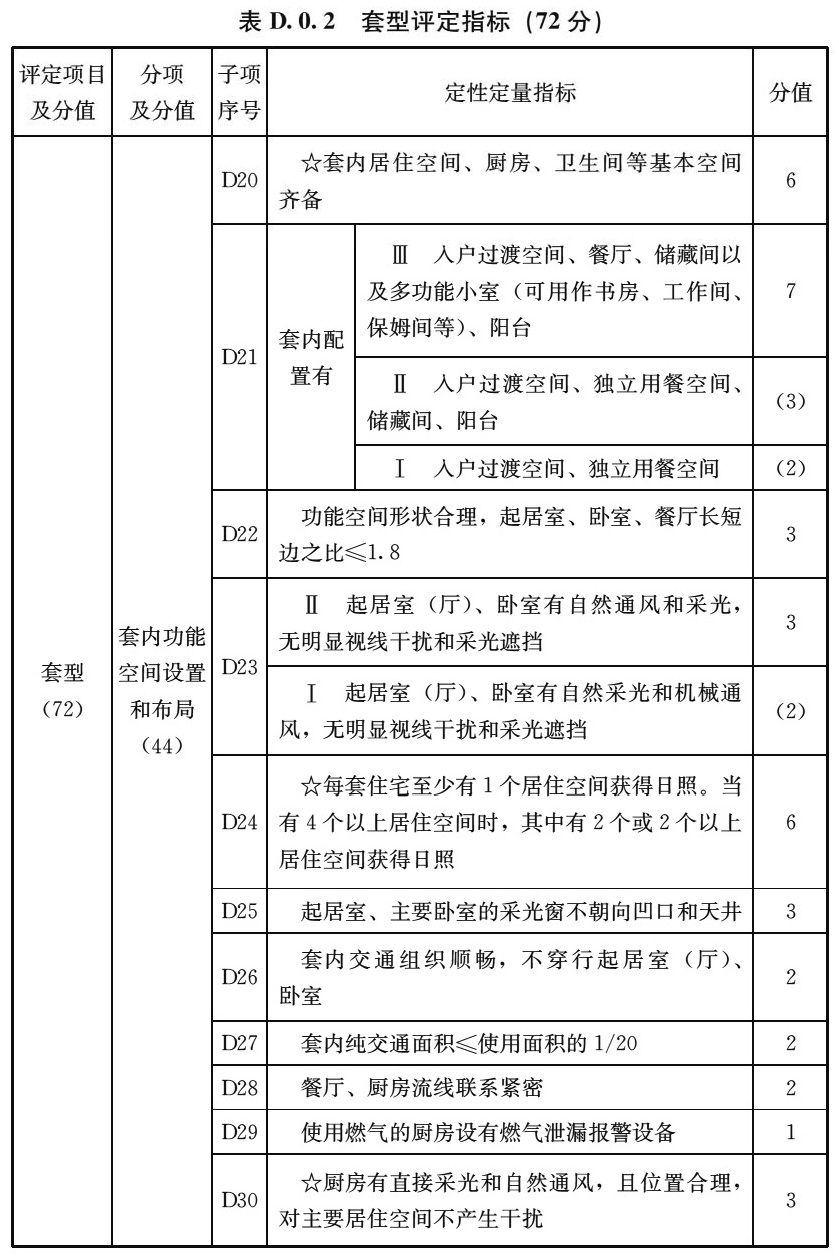

D.0.2 套型评定项目应按表D.0.2进行评定。

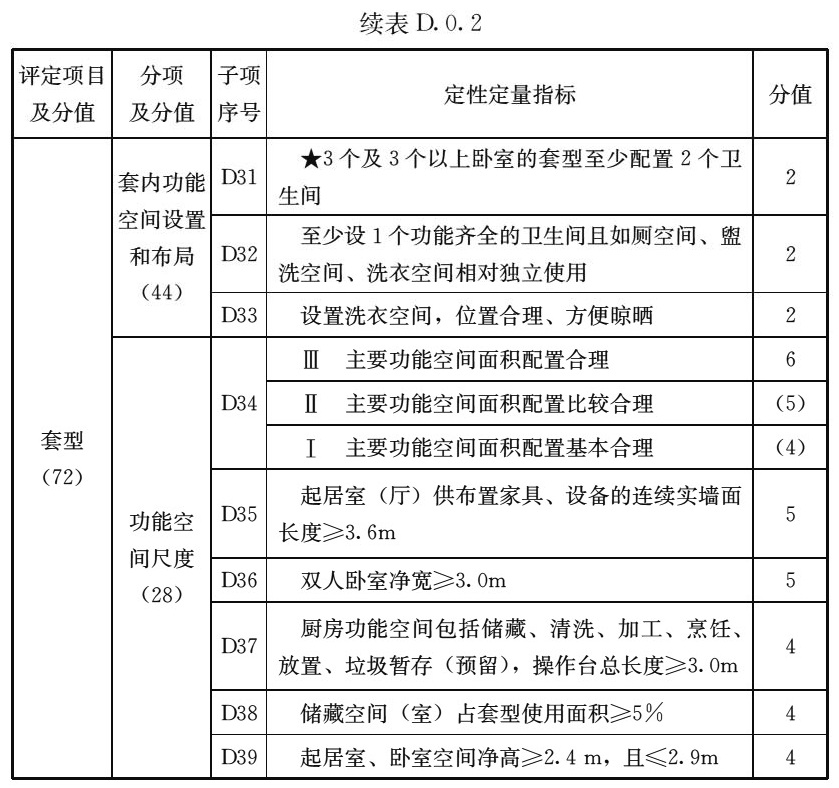

注:表中带“☆”项为A级住宅的一票否决项,带“★”项为3A级住宅的一票否决项,后同。 D.0.3 装修评定项目应按表D.0.3进行评定。

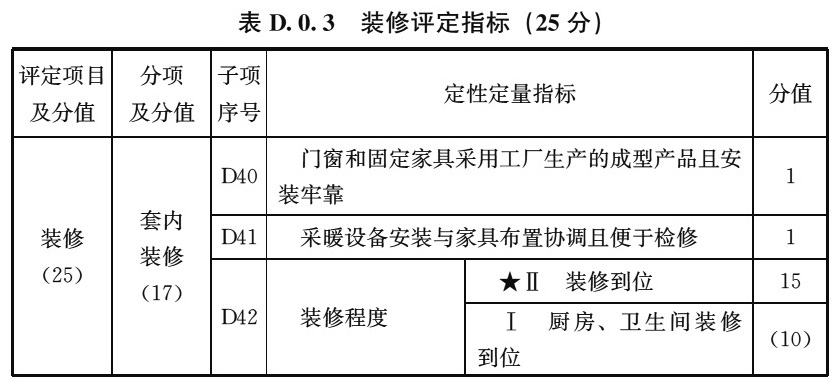

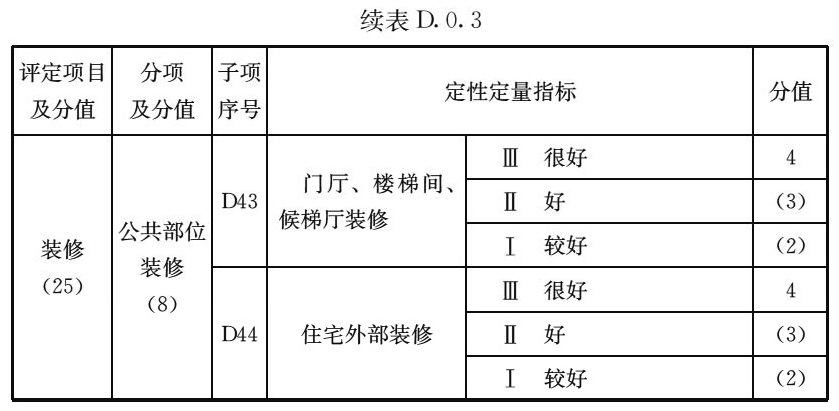

D.0.4 隔声性能评定项目应按表D.0.4进行评定。

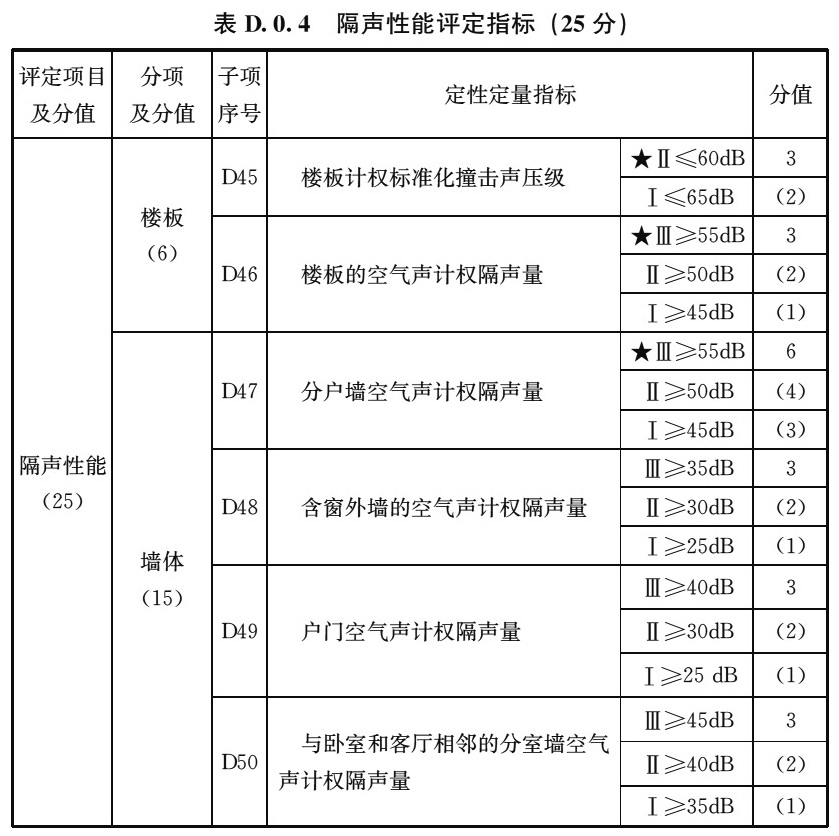

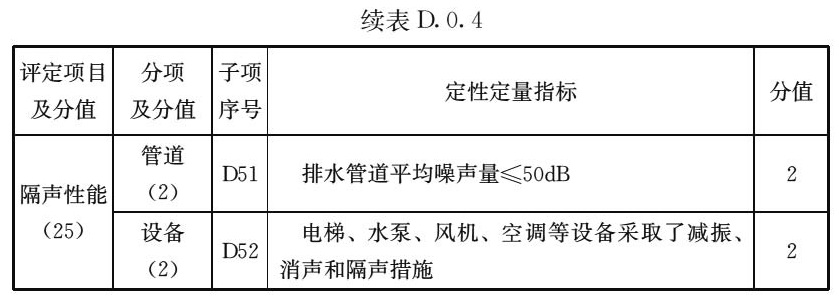

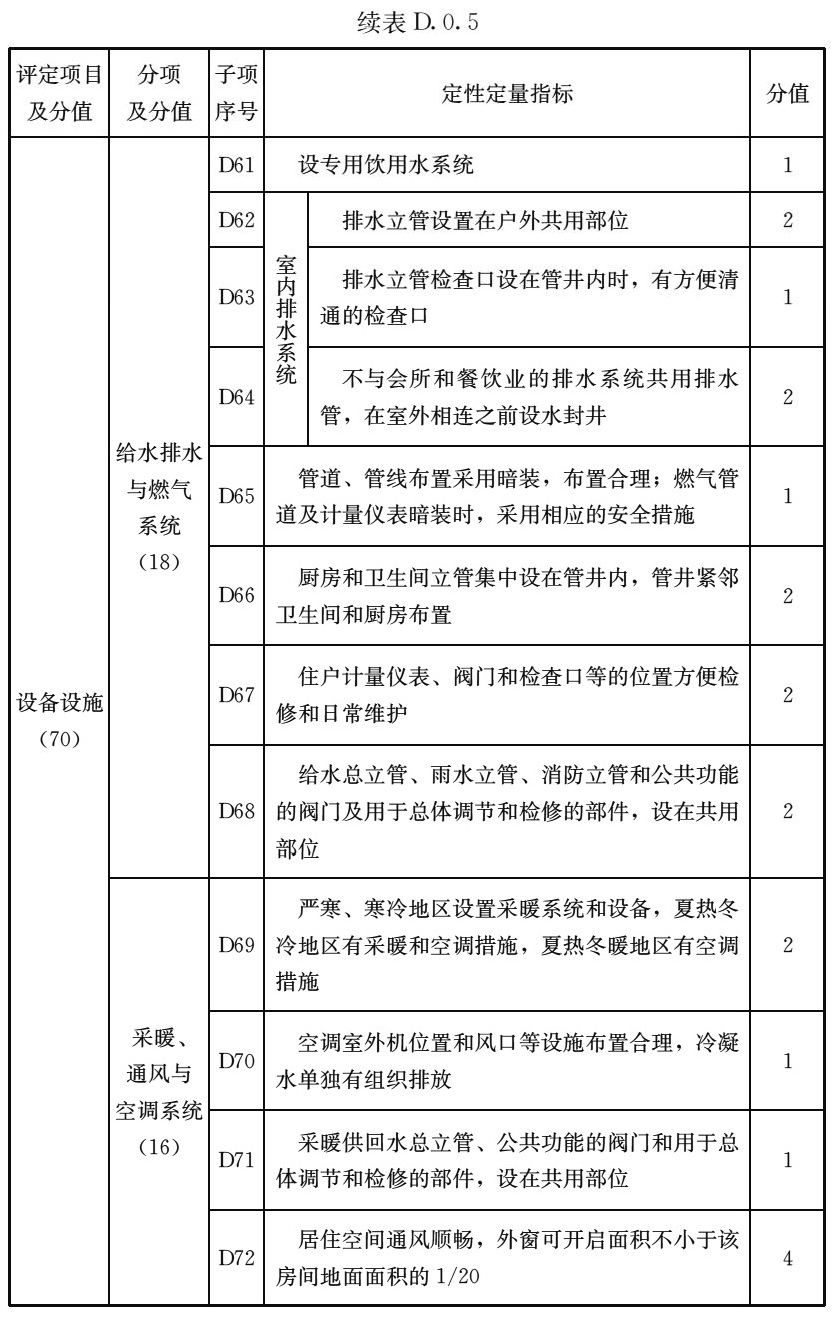

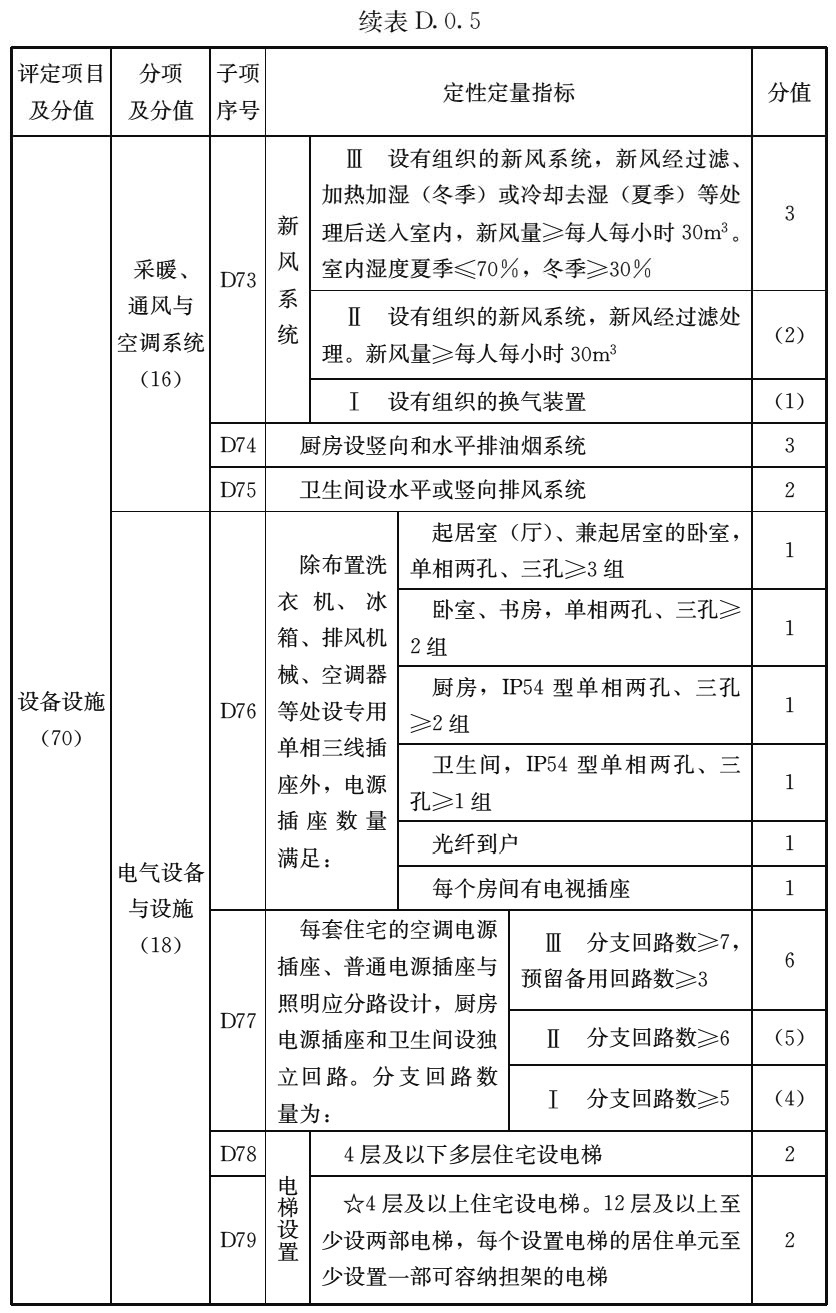

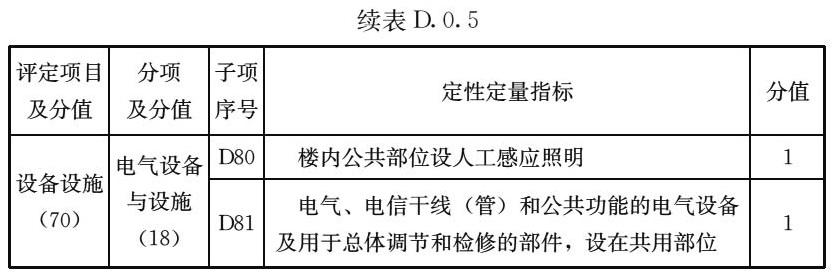

D.0.5 设备设施评定项目应按表D.0.5进行评定。

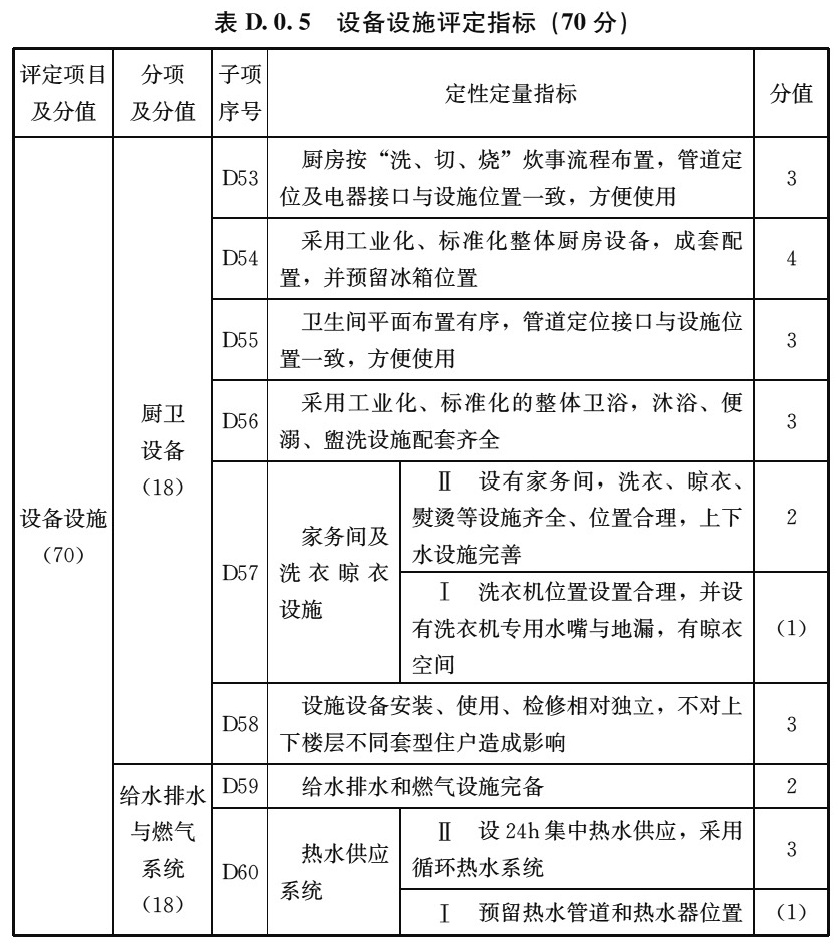

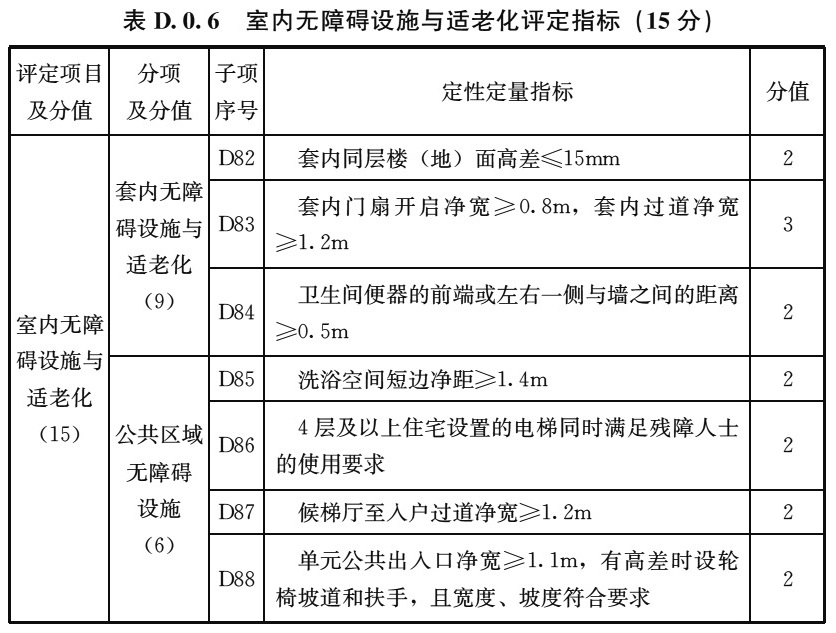

D.0.6 室内无障碍设施与适老化评定项目应按表D.0.6进行评定。

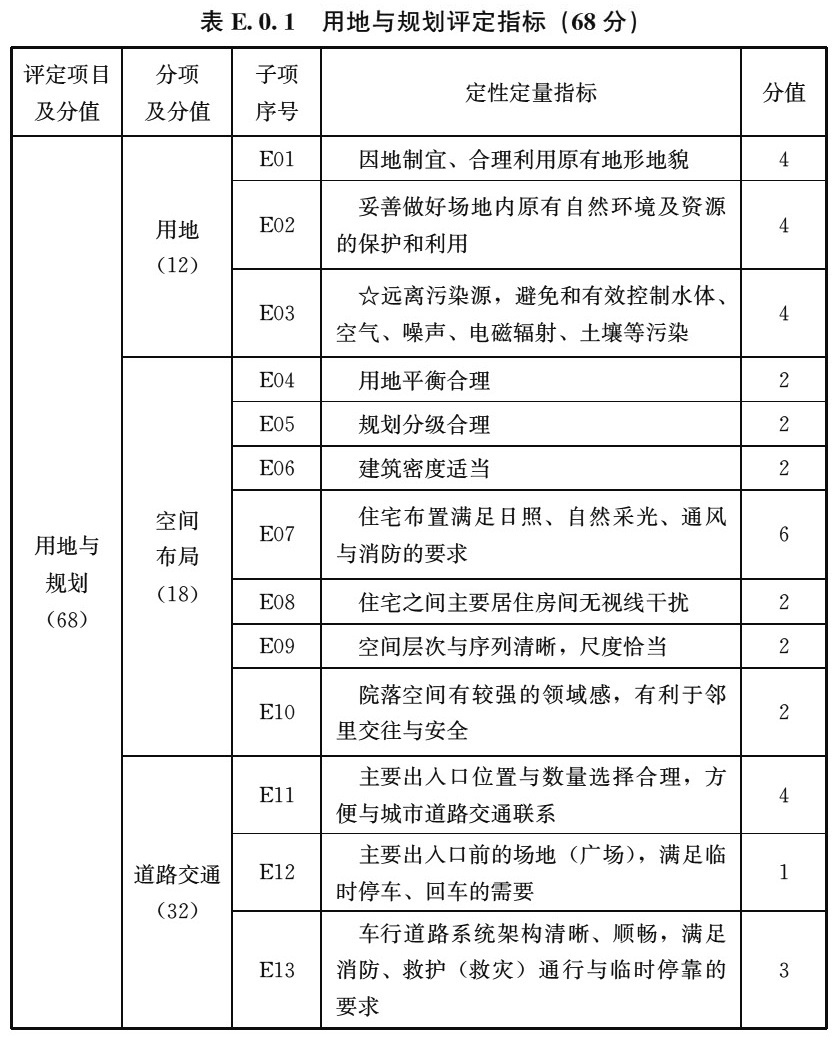

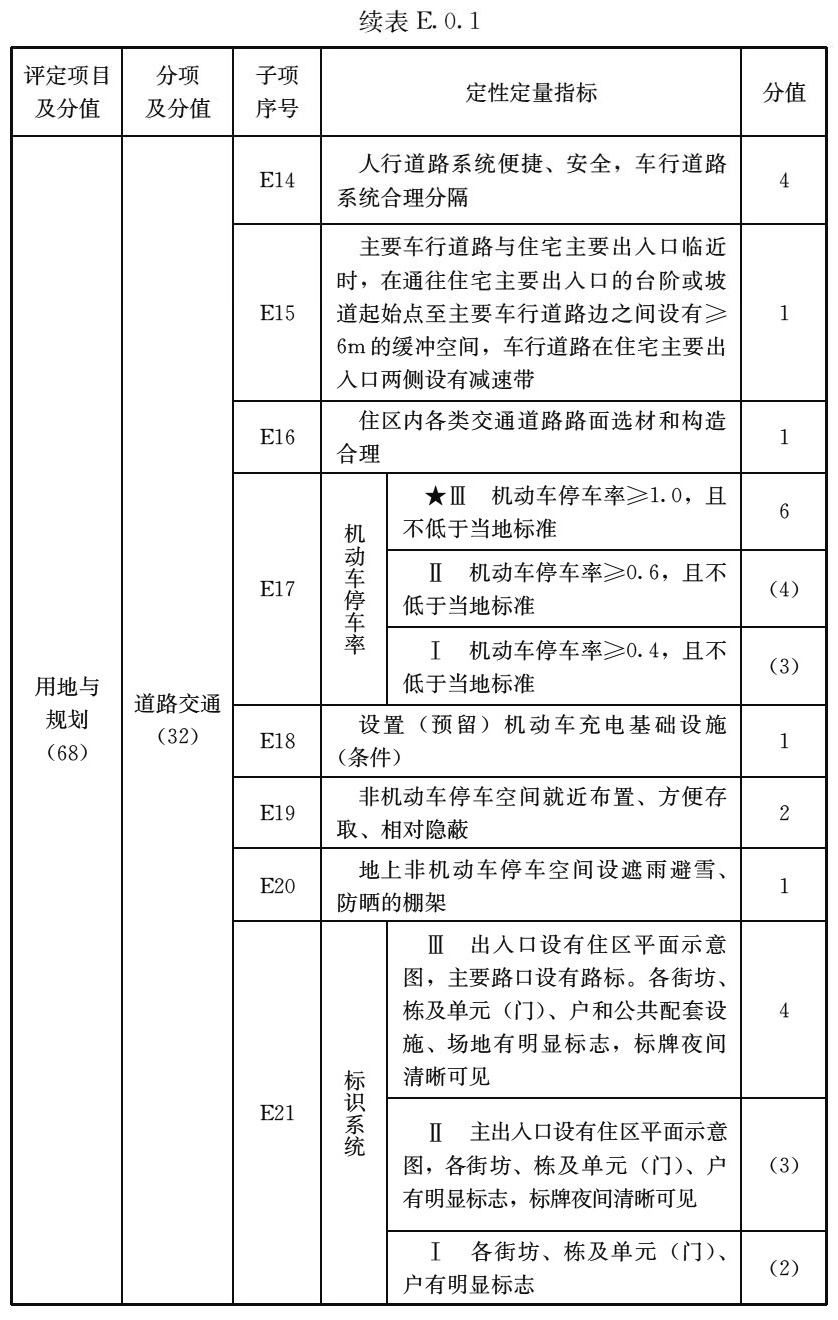

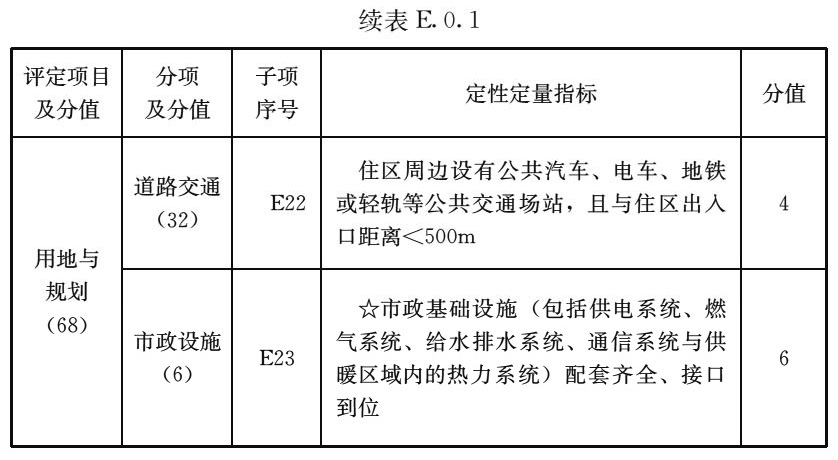

附录E 住宅环境性能评定指标E.0.1 用地与规划评定项目应按表E.0.1进行评定。

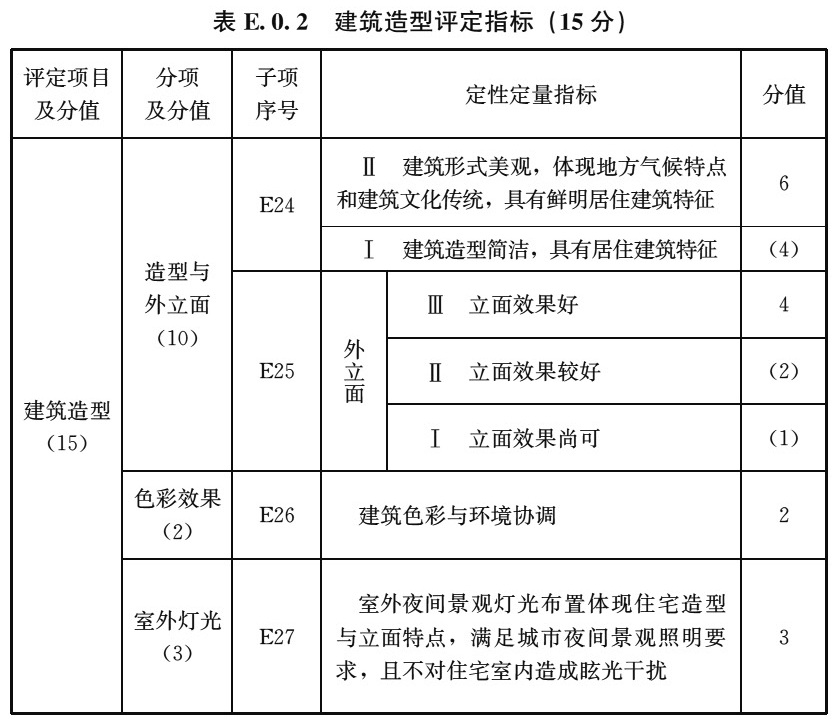

E.0.2 建筑造型评定项目应按表E.0.2进行评定。

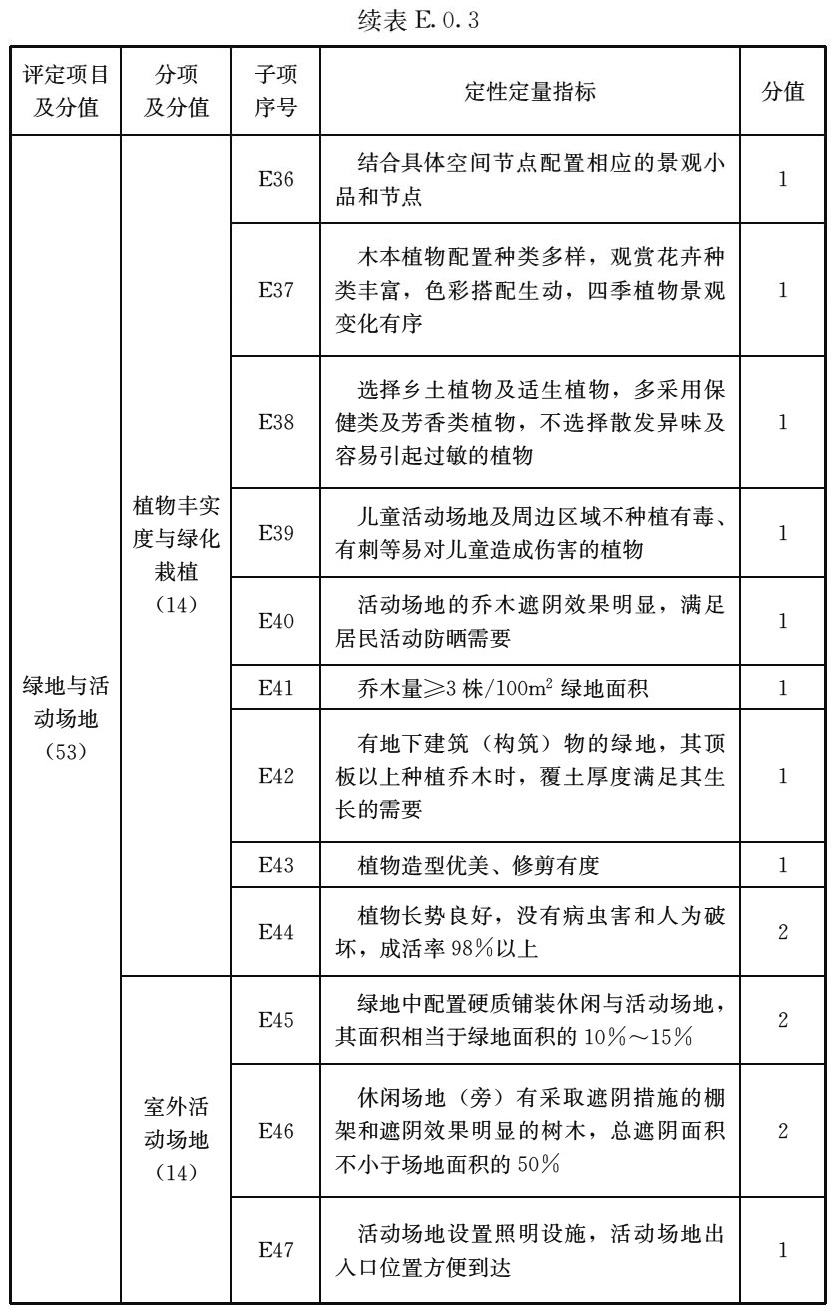

E.0.3 绿地与活动场地评定项目应按表E.0.3进行评定。

E.0.4 室外噪声与空气污染评定项目应按表E.0.4进行评定。

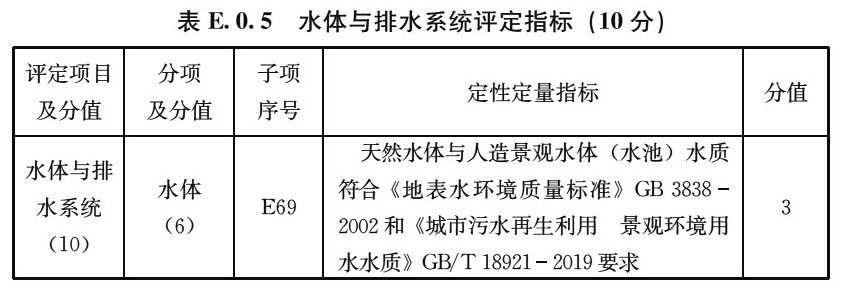

E.0.5 水体与排水系统评定项目应按表E.0.5进行评定。

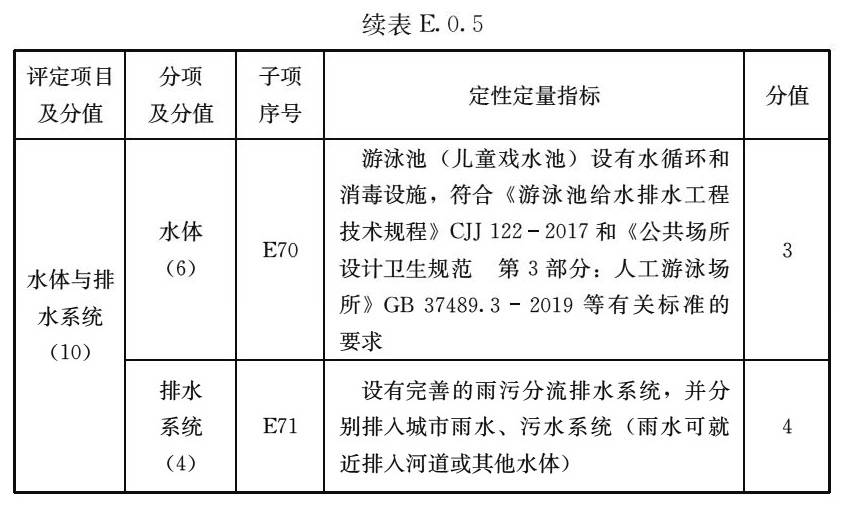

E.0.6 配套设施评定项目应按表E.0.6进行评定。

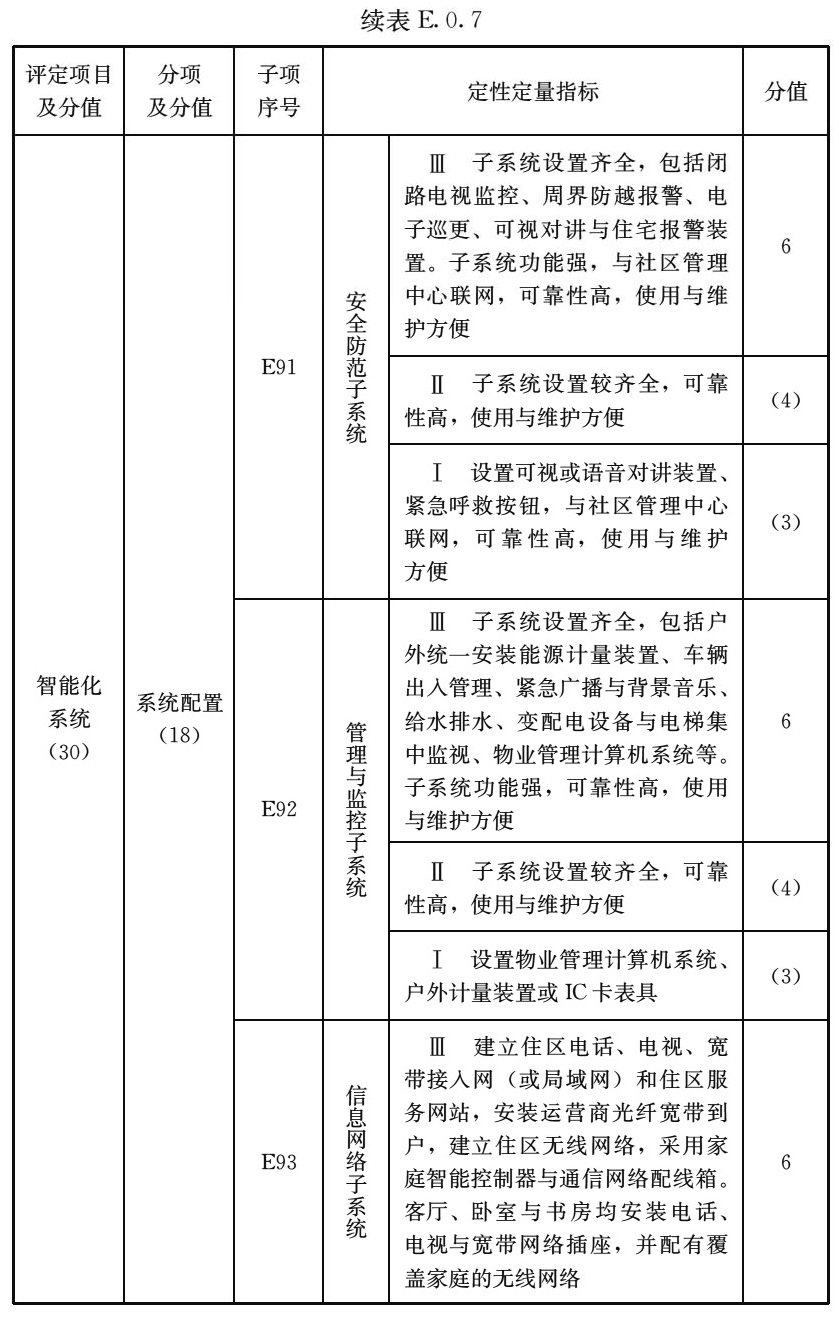

E.0.7 智能化系统评定项目应按表E.0.7进行评定。

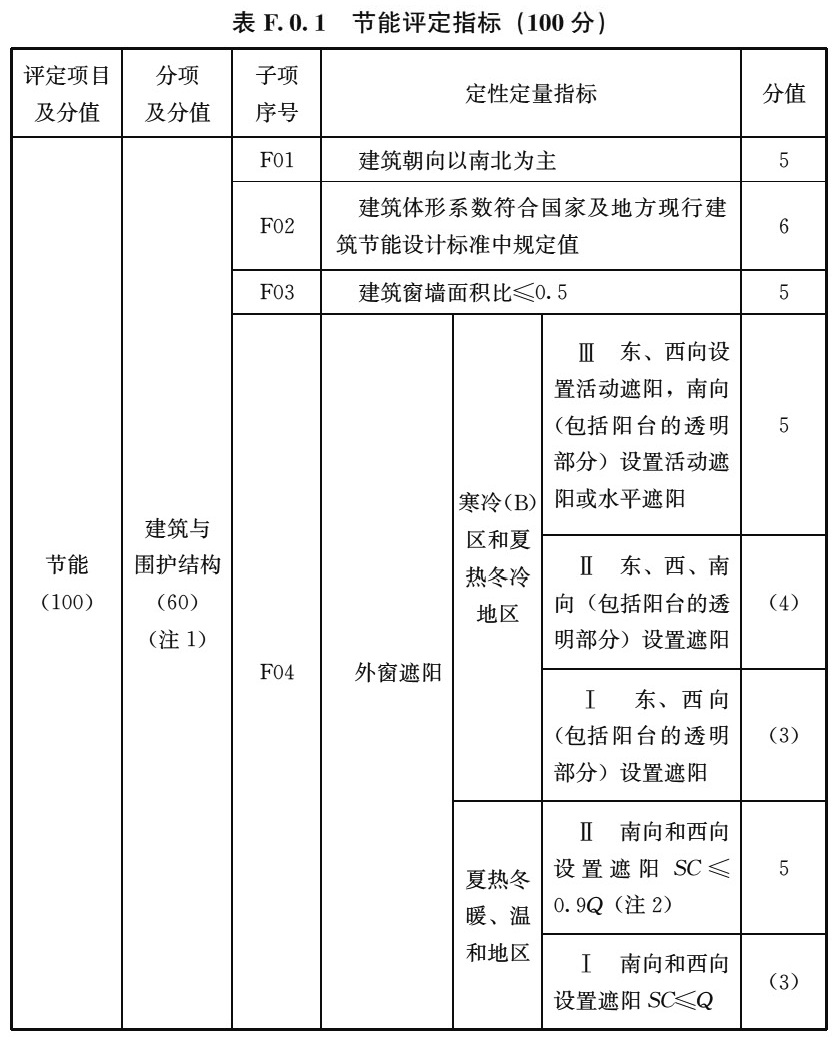

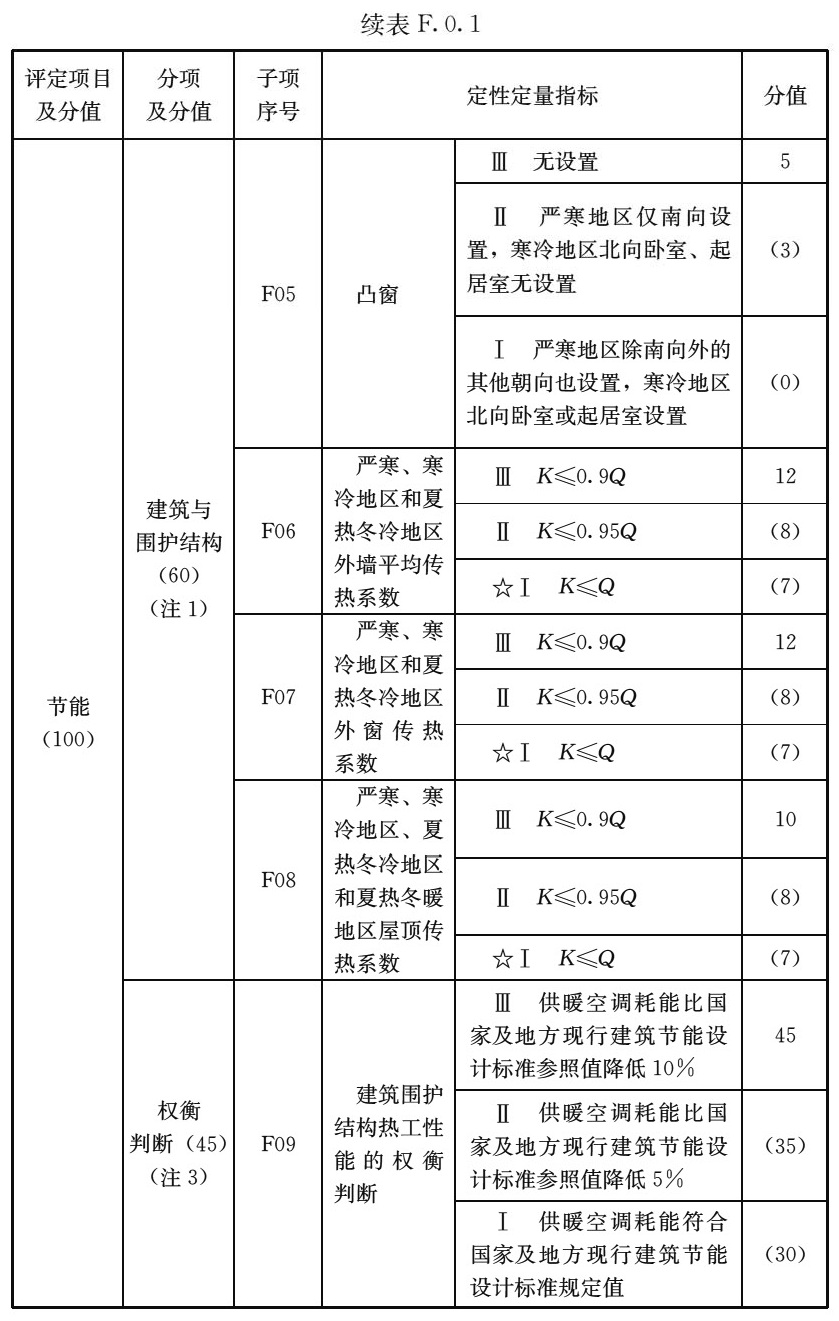

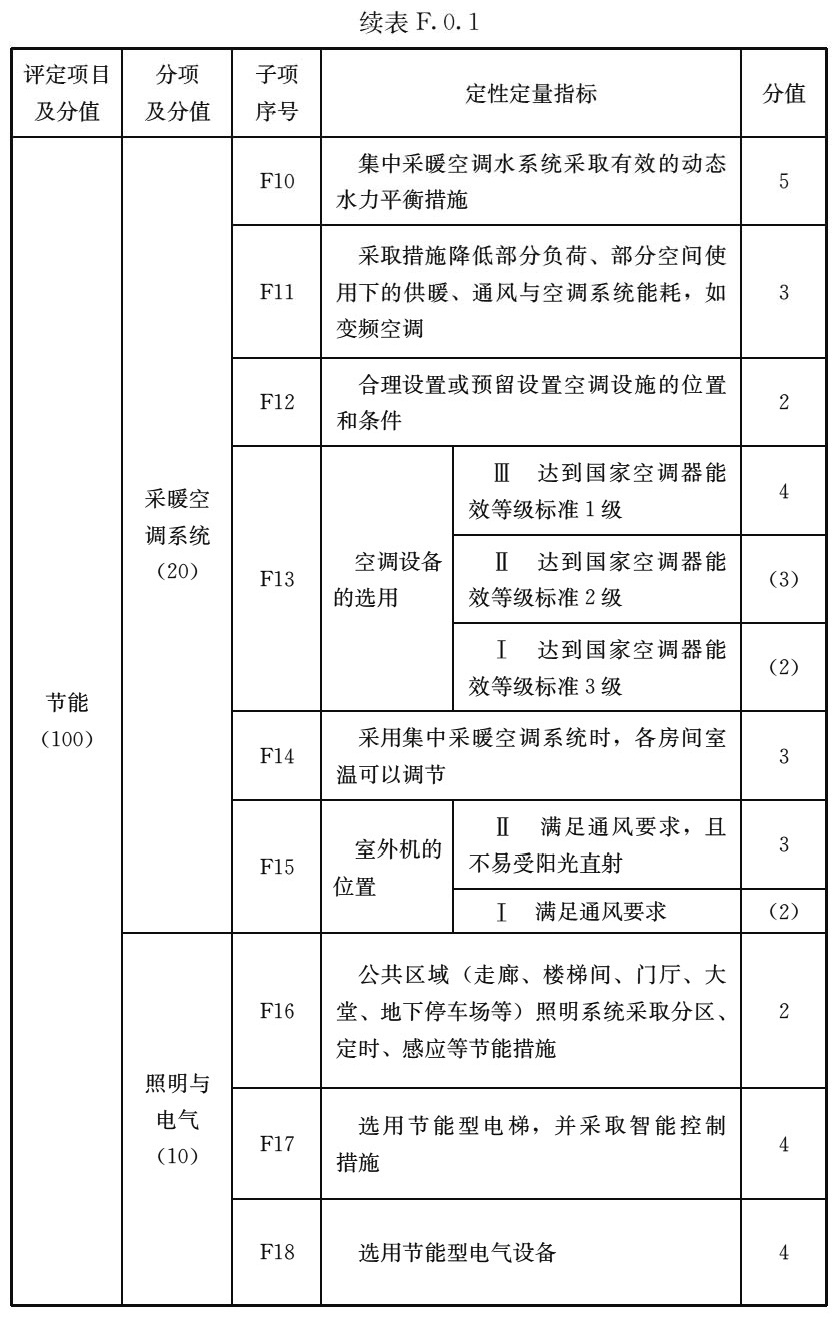

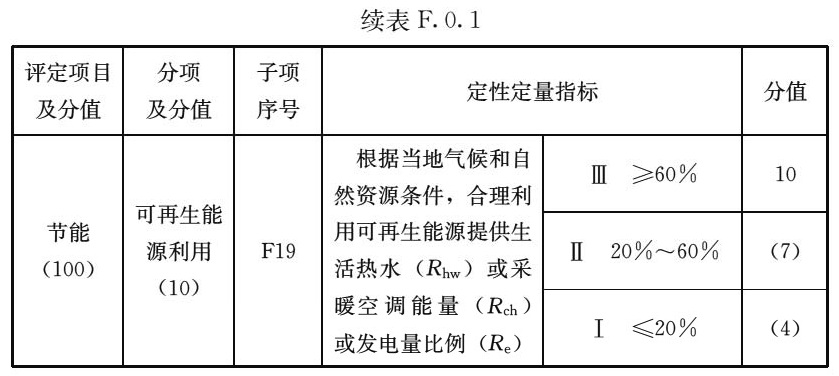

附录F 住宅经济性能评定指标F.0.1 节能评定项目应按表F.0.1进行评定。

注:1 夏热冬暖地区住宅外墙的平均传热系数和外窗的传热系数必须符合该地区建筑节能设计标准中规定值,分值按I档7分取值。 2 Q(以下同)为节能标准限值(遮阳系数限值或传热系数限值)。 3 当建筑与围护结构的要求都满足时,不必进行节能综合平衡要求的计算。反之,就必须进行综合平衡计算和评判。 F.0.2 节水评定项目应按表F.0.2进行评定。

F.0.3 节地评定项目应按表F.0.3进行评定。

F.0.4 节材评定项目应按表F.0.4进行评定。

附录G 住宅安全性能评定指标G.0.1 结构承载能力评定项目应按表G.0.1进行评定。

G.0.2 建筑防火评定项目应按表G.0.2进行评定。

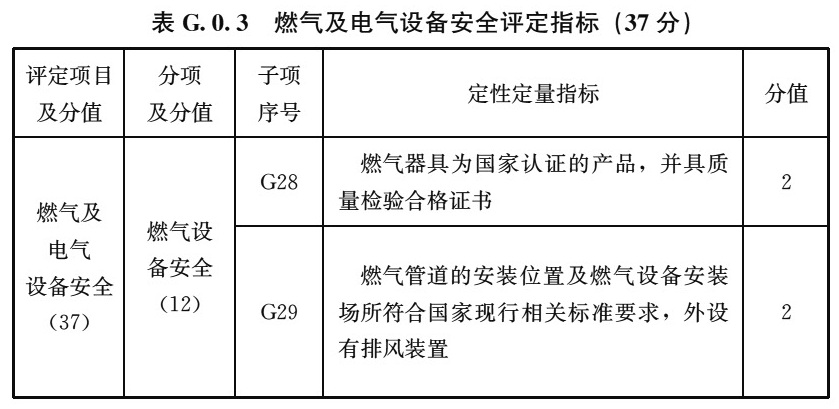

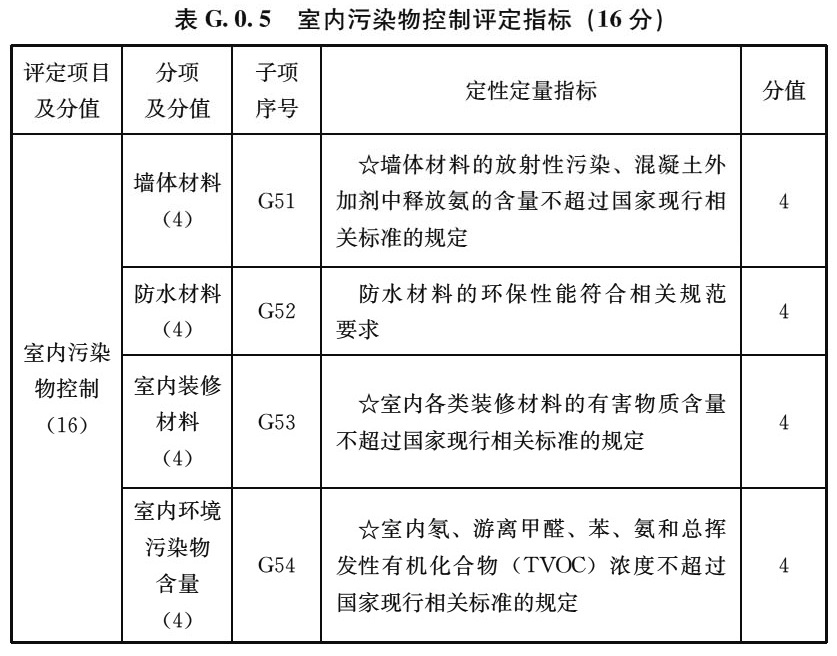

注:G11、G15以及消防设施、灭火救援、消防电气分项中,按照现行防火规范不涉及的住宅建筑,可直接得分。 G.0.3 燃气及电气设备安全评定项目应按表G.0.3进行评定。

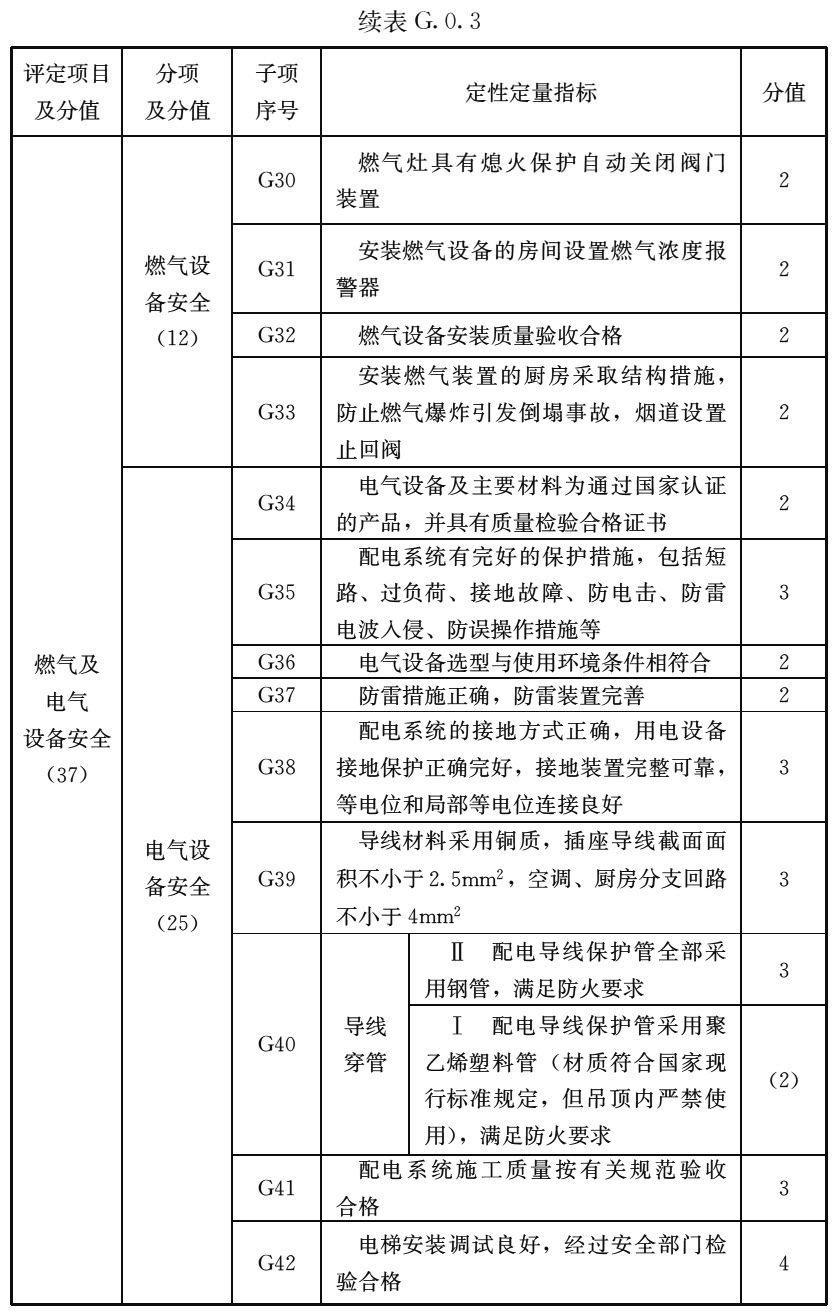

G.0.4 日常安全防范措施评定项目应按表G.0.4进行评定。

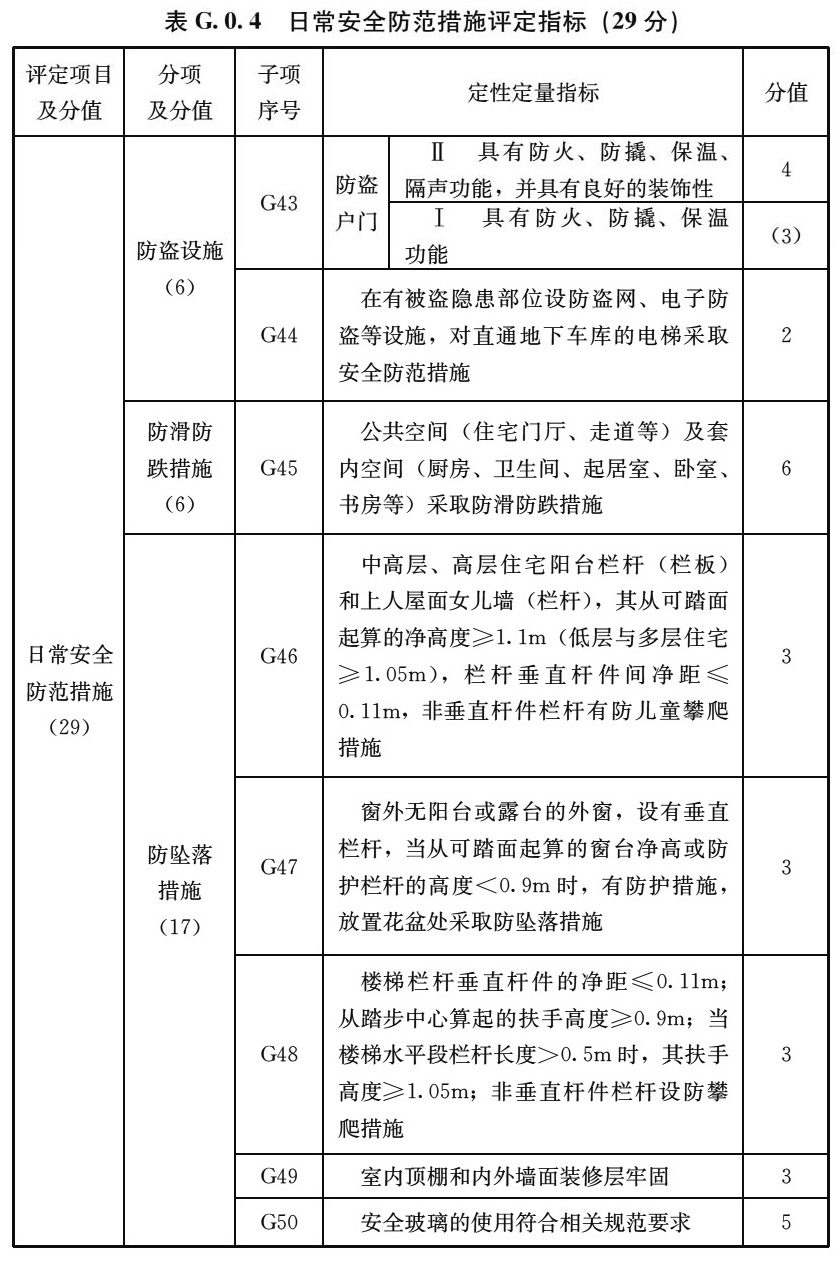

G.0.5 室内污染物控制评定项目应按表G.0.5进行评定。

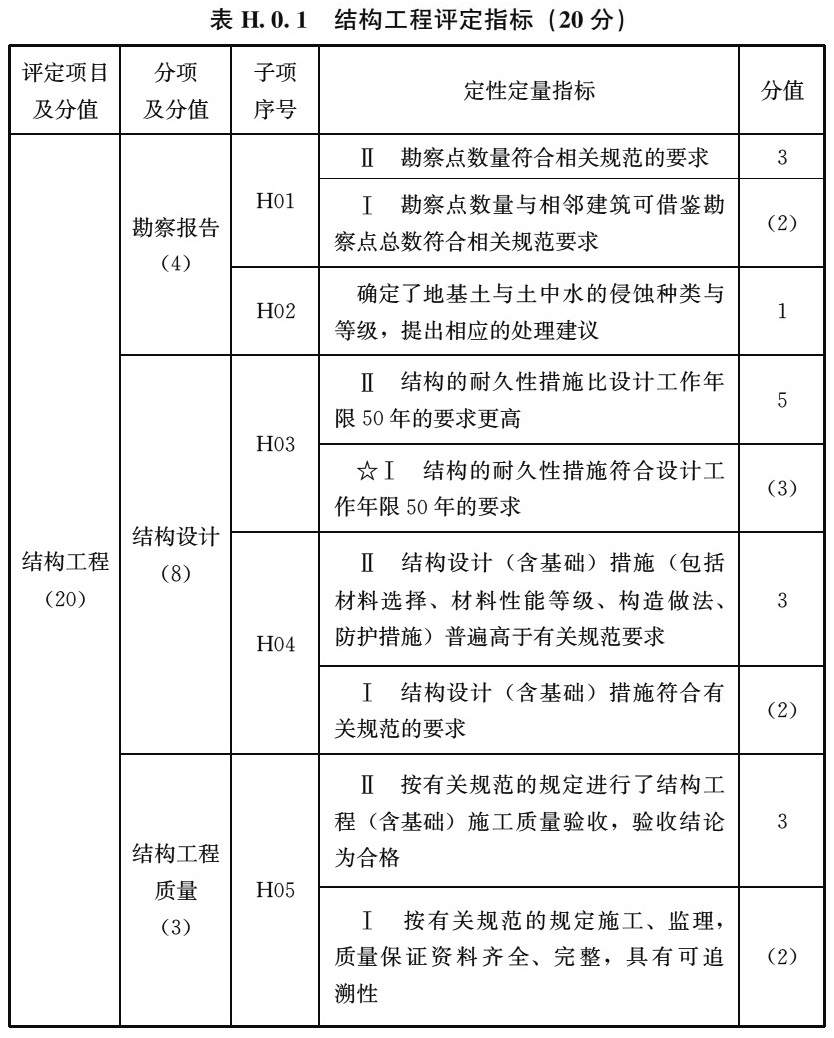

附录H 住宅耐久性能评定指标H.0.1 结构工程评定项目应按表H.0.1进行评定。

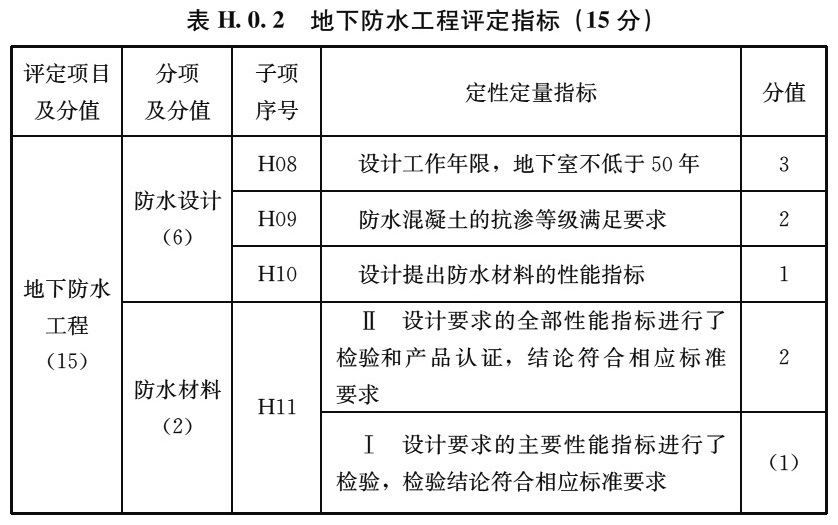

H.0.2 地下防水工程评定项目应按表H.0.2进行评定。

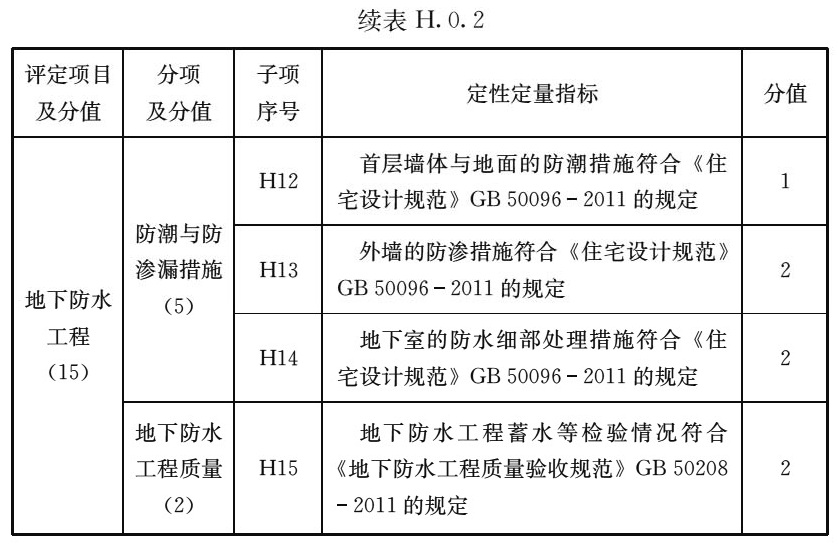

H.0.3 有防水要求的房间评定项目应按表H.0.3进行评定。

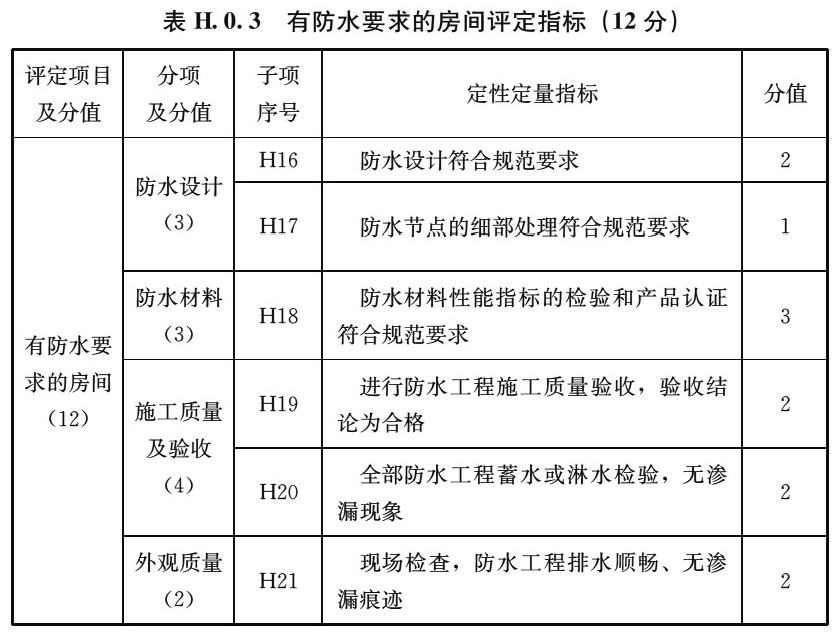

H.0.4 屋面防水评定项目应按表H.0.4进行评定。

H.0.5 装修工程评定项目应按表H.0.5进行评定。

H.0.6 管线工程评定项目应按表H.0.6进行评定。

H.0.7 设备工程评定项目应按表H.0.7进行评定。

H.0.8 门窗评定项目应按表H.0.8进行评定。

H.0.9 外墙保温评定项目应按表H.0.9进行评定。

本标准用词说明1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合······的规定”或“应按······执行”。 引用标准名录1 《建筑结构荷载规范》GB 50009-20122 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 3 《住宅设计规范》GB 50096-2011 4 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018 5《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 6 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 7 《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 8 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921-2019 9《公共场所设计卫生规范第3部分:人工游泳场所》GB 37489.3-2019 10 《城市公共厕所设计标准》CJJ 14-2016 11 《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2017 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)