前言中华人民共和国国家标准 电子工业厂房综合自动化工程技术标准 Technical standard for integrated automationengineering of electronic industry plant GB 51321-2018 主编部门:中华人民共和国工业和信息化部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 发布日期:2018年9月11号 施行日期:2019年3月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2018年 第207号 住房城乡建设部关于发布国家标准《电子工业厂房综合自动化工程技术标准》的公告 现批准《电子工业厂房综合自动化工程技术标准》为国家标准,编号为GB 51321-2018,自2019年3月1日起实施。其中,第4.3.10、4.4.12、4.4.13、4.8.2、4.8.3、4.8.5、4.8.6条为强制性条文,必须严格执行。 本标准在住房城乡建设部门户网站公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2018年9月11日 本标准是根据住房城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标〔2013〕6号)的要求,由工业和信息化部电子工业标准化研究院、中国电子系统技术有限公司会同有关单位共同编制而成。 本标准在编制过程中,编制组在调查研究的基础上,总结了国内最新的实践经验,并参考国内外有关的标准,广泛征求意见,反复修改,最后经审查定稿。 本标准共分6章和7个附录,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、系统设计、工程施工和验收移交等。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由工业和信息化部负责日常管理,由中国电子系统技术有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄至中国电子系统技术有限公司(地址:北京市丰台区小屯路8号,邮政编码:100141),以供今后修订时参考。 本标准主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人: 主编单位:工业和信息化部电子工业标准化研究院 中国电子系统技术有限公司 参编单位:世源科技工程有限公司 深圳融科科技有限公司 郑州春泉节能股份有限公司 中国机房设施工程有限公司 中国电子系统工程第二建设有限公司 中国电子系统工程第四建设有限公司 上海交通大学 太仓有恒精工科技有限公司 主要起草人:李书苇 杜宝强 庄振鹏 史猛 李中原 周启彤 古炳文 黄守峰 邵森 安庆 姜淑忠 徐平 吴鑫明 朱文建 刘建华 马卫华 张强 乔森林 刘志军 李军 杨东 葛亚洲 穆文涛 董轶超 张秦 赵亮 夏广成 沈开广 王倩 郑文辉 主要审查人:薛长立 刘东 杨景安 朱纮文 王五奇 史均社 张素伟 洪明 王维平 黄群骥 郑述兵 编制说明 《电子工业厂房综合自动化工程技术标准》GB 51321-2018,经住房城乡建设部2018年9月11日以第207号公告批准发布。 本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在电子工业厂房综合自动化工程建设中的实践经验,同时参考了国外先进技术规范、技术标准。 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《电子工业厂房综合自动化工程技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。 条文说明

1 总则1.0.1 为规范电子工业厂房综合自动化工程的设计、施工及验收,适应我国电子工业厂房综合自动化工程建设的需要,提高电子工业厂房综合自动化工程的质量,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、改建、扩建的电子工业厂房综合自动化工程。 1.0.3 电子工业厂房综合自动化工程的设计、施工及验收,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明

1.0.1 随着国家电子信息技术以及产业的飞速发展,高新技术产品对生产条件的要求越来越高,在电子工业厂房建设中,结合智能化技术和厂务控制信息技术的综合自动化系统得到广泛的应用。同时电子工业厂房综合自动化工程复杂程度高,要确保综合自动化系统的正常、安全和高效运行,促进我国电子工业制造能力的整体水平与先进工业国家保持同步,改变目前国内无标准可依,技术混乱的局面,迫切需要一套指导我国电子工业厂房综合自动化工程建设的技术标准,作为指导工程建设和工程设计、施工、验收及管理维护的基本依据。 本标准的制定能够明确电子工业厂房综合自动化工程基本目标要求和系统技术实现路径,有利于降低建设成本。并为电子厂房生产环节和生产支持环节的自动化信息整合提供基础,为未来整体生产系统的管理,包括生产原料及成品管理、生产工艺自动控制、生产环境与安全控制、节能生产控制等提供了技术路线图,为实现智慧生产、智慧物联网铺平道路。 1.0.2 由于各类电子工业厂房的实际需求、建设内容、投资规模等方面的不同,对综合自动化系统的建设要求也有较大差异。本标准在总结我国近年在电子工业厂房综合自动化工程建设技术及管理实践的基础上,对工程设计内容进行了归纳总结,对各类生产配套设备的监测和控制提出了各自的设计要求,便于工厂建设单位及设计单位应对工厂的实际需求进行选择,也便于标准的实施和监督。 1.0.3 电子工业厂房综合自动化工程是一门结合多学科、多门类的综合性应用科学技术。本标准旨在为工程建设单位和工程设计、施工、监理单位提供电子工业厂房综合自动化工程设计、施工、检验、验收的基本依据。工程建设中相关的国家标准、行业标准是本标准实施的基础。因此,电子工业厂房综合自动化工程的建设不仅要执行本标准,还要执行其他相关的国家标准和行业标准。 2 术语2.0.1 电子工业厂房综合自动化工程 integrated automation engineering of electronic industry plant 为电子工业生产的工厂提供厂务管理控制、公共安全和信息设施的自动化系统工程。 2.0.2 综合自动化控制系统 integrated automation control system 为电子工业生产的工厂提供服务的厂务管理控制系统、公共安全系统、信息网络系统和自动化集成系统。 2.0.3 厂务系统 facility system 为工厂生产和运营管理工作提供动力等支持服务的系统。 2.0.4 厂务管理控制系统 facility management control system(FMCS) 通过传感器、执行器、控制器、人机界面、通信网络、数据库、组态软件等对工厂的公用设备进行监视和控制的综合系统。 2.0.5 入侵报警系统 intruder alarm system(IAS) 利用传感器技术和电子信息技术探测并警示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子信息系统或网络。 2.0.6 视频安防监控系统 video surveillance and controlsystem(VSCS) 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子信息系统或网络。 2.0.7 出入口控制系统 access control system(ACS) 利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别,并控制出人口执行机构启闭的电子信息系统或网络。 2.0.8 防盗安全检查系统 security inspection system for antitheft 检查有关人员是否携带违禁品的电子信息系统。 2.0.9 自动化集成系统 FMCS and IT integrated system 将厂务管理控制、公共安全和信息设施等系统,通过统一的信息平台实现集成,以形成具有自动控制、信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能的系统。 2.0.10 控制中心 control center 为自动化系统的设备和装置等提供安装条件,以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境。 2.0.11 人机界面 human machine interface(HMI) 是人与计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口,是计算机系统的重要组成部分,又称用户界面或使用者界面。 2.0.12 冗余化设计 redundance design 通过重复配置某些关键设备或部件,当系统出现故障时,冗余的设备或部件介入工作,承担故障设备或部件的功能,为系统提供服务,减少宕机事件的发生。 2.0.13 组态软件 supervisory control and data acquisition(SCADA) 又称组态监控系统软件,是指数据采集与过程控制的专用软件,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。 2.0.14 电磁兼容性 electromagnetic compatibility 设备或系统在其电磁环境中符合要求运行,并且不对其环境中的其他任何设备产生电磁干扰的能力。 2.0.15 串行通信 serial communication 计算机主机与外设之间以及主机系统与主机系统之间使用一条数据线,将数据一位一位地依次的传送。 2.0.16 冷热源系统 resource of cooling and heating systems 向整个工厂提供冷源和热源系统的总称。 2.0.17 压缩空气系统 compressed air system 空气压缩机将空气压缩后,输送到阀门或驱动工具等使用点,作为动力源的系统。 2.0.18 真空系统 vacuum system 真空泵抽取管线内空气,形成真空度,供使用点使用的系统。 2.0.19 大宗气体系统 bulk gas system 使用量较大的工艺气体系统,多指氮气系统、氧气系统、氢气系统和氦气系统。 2.0.20 工厂能源管理和节能系统 factory energy saving andmanagement system 监测工厂的能量使用和优化能量使用的系统。 3 基本规定3.1 基本功能3.2 基本组成 3.3 厂务管理控制系统 3.4 公共安全系统 3.5 信息设施系统 3.1 基本功能3.1.1 电子工业厂房综合自动化工程应满足工厂厂务系统的自动控制与监测所需功能的要求。 3.1.2 电子工业厂房综合自动化工程应满足危险品、核心技术、贵重物品等被防护对象的公共安全管理的要求。 3.1.3 电子工业厂房综合自动化工程应满足使用单位对信息传输所需功能的要求。 3.2 基本组成3.2.1 电子工业厂房综合自动化工程宜包括电子工业厂房的厂务管理控制系统、公共安全系统、信息设施系统及自动化集成系统。 3.2.2 厂务管理控制系统宜包括洁净厂房系统监控,通风与空调系统监控,冷热源系统监控,工艺冷却水系统监控,压缩空气、真空及大宗气体系统监控,纯水站系统监控,特种气体及化学品输配系统监控,给排水系统监控,工业污水处理系统监控,工艺废气排放系统监控和工厂能源管理及节能等监控系统。 3.2.3 公共安全系统宜包括厂区内的视频安防监控、出入口控制、入侵报警、防盗安全检查系统。 3.2.4 信息设施系统宜包括厂区内的信息接入子系统、布线子系统、程控交换子系统、无线对讲子系统、信息网络子系统、有线电视及卫星电视接收子系统、公共广播子系统、信息引导及发布子系统。 3.2.5 自动化集成系统宜将厂务管理控制系统、公共安全系统、信息设施系统的信息进行集中显示管理。 条文说明

3.2.1 电子工业厂房综合自动化工程的范围界定为厂务管理控制系统及各个控制单项、公共安全系统和信息设施系统及各个专业子系统。 厂务管理控制系统包括对生产所要用到的各类特种固体、液体、气体的制造过程及保存状态进行监测、记录和控制,对各类环境参数进行监测,对保证生产环境的温度、湿度和颗粒物的各类设施的运行状态进行监测、控制和记录,保证环境满足生产的要求。通过对各类能源的消耗进行监视、测量、记录和分析,合理调整各类设备的运行,提高能源的使用效率。公共安全系统包括对工厂内不同区域进行分析,对不同风险级别进行甄别,根据相应的级别来进行相应的公共安全子系统的设计。信息设施系统包括工厂日常运行中各类信息传输的形式及载体,可根据工厂的实际需求对各个子系统进行分别设计。 3.3 厂务管理控制系统3.3.1 厂务管理控制系统的组成应符合下列规定: 1 厂务管理控制系统应由仪表设备和执行机构、现场控制器、管理层系统三部分组成; 2 仪表设备应能在控制现场直接采集数据,执行机构应能控制设备的动作; 3 现场控制器应能对现场数据进行逻辑分析,并应发出指令,指挥执行机构动作; 4 管理层系统的功能应符合下列规定: 1)应对测控点各种过程或设备进行实时数据采集; 2)应能对本地或远程的自动控制过程进行全面实时监控; 3)应为生产安全、调度、管理、优化和故障诊断提供必要和完整的数据及解决措施。 3.3.2 仪表设备的功能应符合下列规定: 1 宜具有测定温度、湿度、压力、压差、露点、气体浓度、流量的功能; 2 应采用模拟信号或数字信号。 3.3.3 执行机构的功能应符合下列规定: 1 应能通过其机构动作直接改变被控变量; 2 可采用电动、气动、电磁和液压方式驱动; 3 可进行开关、比例或积分控制; 4 可由电流信号、电压信号、脉冲信号和压力信号进行控制。 3.3.4 控制器的功能应符合下列规定: 1 应具有逻辑运算和指令控制的能力; 2 可由可编程逻辑、分布式和直接数字控制。 3.3.5 管理层系统的功能应符合下列规定: 1 应由工作站、组态软件、打印机、通信设备和服务器组成; 2 应具有数据采集和状态显示、远程监控、报警和报警处理、事故查询和趋势分析的功能; 3 宜具有能源管理功能; 4 控制软件应有控制、通信、记录分析、系统优化和安全保障的功能,数据量大时宜配置数据库。 条文说明

3.3.1 厂务管理控制系统架构由三层组成:下层由仪表设备及执行机构组成,主要负责收集数据和执行中层发出的指令,仪表设备、执行机构和现场控制器构成现场控制的基础功能。 中间层为现场控制器,主要负责接收、处理并发送指令给下层设备,同时负责与上层之间的数据交换。 最上层为管理层系统,主要包括服务器、操作站、打印机、通信设备和组态软件,负责数据的采集、记录、显示和修改。 3.3.2 仪表是测定温度、气压、电量、流量等仪器的统称。厂务管理控制系统常用的仪表统称为传感器。 国家标准《传感器通用术语》GB 7665-1987对传感器(英文名称:transducer/sensor)下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。常见的是模拟信号和数字信号。 模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号,其信号的幅度,或频率,或相位随时间做连续变化,如目前广播的声音信号或图像信号等。 数字信号指幅度的取值是离散的,幅值表示被限制在有限个数值之内。二进制码就是一种数字信号。二进制码受噪声的影响小,易于有数字电路进行处理,所以得到了广泛的应用。 传感器信号的其他分类:增量信号、绝对码信号、开关信号。 增量码信号是指被测量值与传感器输出信号的变化周期数成正比,即输出量值的大小由信号变化的周期数的增量决定。一般光栅位移传感器、磁栅位移传感器、激光位移传感器等采用干涉法等测量位移时,传感器输出的信号为增量码信号。 绝对码信号是一种与被测对象的状态相对应的信号。如码盘,它的每一个角度方位对应于一组编码,这种编码称为绝对码。绝对码信号有很强的抗干扰能力,不管测量过程中发生什么情况,干扰过后,一种状态总是对应于一组确定的编码。 开关信号只有0和1两个状态,可视为绝对码只有一位编码时的特例。如行程开关、压差开关等传感器的输出就是开关信号。 在电子厂房综合自动化系统中,主要用到模拟信号和开关信号两类传感器。 模拟信号按照输出信号类型,常用的有电压型、电流型和电阻型三种。电压及电流型传感器是通过将传感器的敏感元件根据其相应的特性转换成电压或电流信号,电流型传感器的传输距离及抗干扰能力都比电压型强;电阻型传感器则直接利用其电阻特性来进行传导,一般需要专用模块来处理对应的电阻信号。 3.3.3 执行机构又称执行器,是一种自动控制领域的常用机电一体化设备(器件),是自动化仪表的三大组成部分(检测设备、调节设备和执行设备)中的执行设备。主要是对一些设备和装置进行自动操作,控制其开关和调节,代替人工作业。 执行器按所用驱动能源分为气动、电动和液压执行器三种;按输出位移的形式,执行器有转角型和直线型两种;按动作规律,执行器可分为开关型、积分型和比例型三类;按输入控制信号,执行器分为可以输入空气压力信号、直流电流信号、直流电压信号、电接点通断信号、脉冲信号等几类。 选择执行器的类型,首先要考虑环境要求(如易燃易爆区域不能选用电动类型的,一般选用气动型),其次考虑控制要求和成本因素等。 3.3.4 控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。 电子厂房综合自动化系统常用的控制器类型有可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)和直接数字控制(Direct Digital Control,DDC)两种。 可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 直接数字控制,通常称为DDC控制器,它通过预定控制程序完成各种控制功能,包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分加微分控制、开关控制、平均值控制、最大/最小值控制、焓值计算控制、逻辑运算控制和联锁控制。 PLC控制器与DDC控制器最大的差别在于,DDC控制器的控制程序是预定好的,在其预定范围内可直接调用,方便快捷,由于预定程序使用也受到局限。PLC控制器可灵活编写程序,适用范围更广。 3.3.5 管理层系统主要包括服务器、操作站、打印机、通信设备和组态软件,就是组态软件及其所需的硬件支持的结合,国际常用“SCADA系统”来统称厂务管理控制系统的中央控制室所包含的设备及软件。组态软件(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA),是位于控制设备之上,侧重于管理的纯软件。 3.4 公共安全系统3.4.1 公共安全系统应由前端设备、传输设备、处理控制设备和记录显示设备四部分组成。 3.4.2 前端设备应具备对防区内信息进行探测、收集,以及执行系统指令的功能。 3.4.3 传输设备应具备对前端设备探测、收集的信息与控制中心管理信息之间进行信息传输的功能。 3.4.4 处理控制设备应具有接收、处理、分发前端设备发来的探测信息、状态信息及对前端设备进行控制等功能。 3.4.5 记录显示设备应具有记录、显示前端设备发来的探测信息、状态信息等功能。 3.5 信息设施系统3.5.1 信息设施系统的设备组成应根据各子系统的功能架构确定。 3.5.2 信息设施系统的功能应根据厂区的设施条件,为厂区的使用者及管理者提供信息应用环境。 4 系统设计4.1 一般规定4.2 洁净室(区)环境监控设计 4.3 供暖、通风与空气调节系统监控设计 4.4 冷热源系统监控设计 4.5 工艺冷却水系统监控设计 4.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控设计 4.7 纯水站系统监控设计 4.8 特种气体及化学品输配系统监控设计 4.9 给排水系统监控设计 4.10 工业污水处理系统监控设计 4.11 工厂能源管理及节能系统设计 4.12 公共安全系统设计 4.13 信息设施系统设计 4.14 自动化集成系统设计 4.15 信号传输线路设计 4.16 控制中心设计 4.1 一般规定4.1.1 电子工业厂房综合自动化工程设计宜按厂务管理控制系统、公共安全系统、信息设施系统及自动化集成系统设计。 4.1.2 电子工业厂房综合自动化工程设计应根据电子工业厂房的建设标准、功能需求、生产组织方式等因素确定。 4.1.3 电子工业厂房综合自动化工程设计应建立实用、可靠和高效的应用系统,实现数据共享、节能及优化管理功能,并应优先选用节能技术产品。 4.1.4 综合自动化控制系统应具有人机交互界面,界面应直观、操作方便。 4.1.5 综合自动化控制系统应设立权限控制等安全机制。 4.1.6 综合自动化控制系统应有参数越限报警、事故报警及报警记录功能,并宜设有系统或设备故障诊断功能。 4.1.7 综合自动化控制系统的主机宜进行冗余化设计。 4.1.8 综合自动化控制系统的关键系统及设备宜设置应急电源。 4.1.9 综合自动化控制系统所选用的设备应满足工厂环境下的可靠性和稳定性的使用要求。 4.1.10 厂务管理控制系统应实现电子工业厂房机电设备参数检测、运行状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护、能量计量、节能管理等功能。 4.1.11 厂务管理控制系统的组态软件应能将系统和设备运行的状况、实时数据、历史数据、报警和故障信息形成报表。 4.1.12 厂务管理控制系统所选用的仪表设备,应满足工艺所需精度及量程的要求。 4.1.13 公共安全系统应建立应对火灾、非法侵入、自然灾害、重大安全事故等各种突发事件的应急及长效技术防范保障体系。 条文说明

4.1.3 以满足电子工业厂房的使用功能为目标,确保对各类系统监控信息资源的共享和优化管理,需要建立实用、可靠和高效的自动化应用系统,以实施综合管理功能。 4.1.4 监控画面应以图形和动画等直观形象呈现工业现场信息,方便对流程的控制和监视。采用的组态软件应能够将工程运行的状况、实时数据、历史数据、警告和故障信息形成报表,供运行和管理人员使用,用于今后的系统运行分析。 4.1.7 自动化控制系统的主机宜进行冗余化设计设有热备份,当系统的主用主机出现故障时,备份主机能及时投入运行,以提高系统的安全性、可靠性。 4.1.9 能在强噪声、射频干扰和振动、电磁干扰等的环境中连续无故障地运行,所有探测器、传感器、变送器、阀门及执行机构等设备应具有较高的可靠性、可用性、稳定性、可操作性。 4.2 洁净室(区)环境监控设计4.2.1 根据工艺要求,应对洁净室(区)的空气参数进行监视、测量和记录。 4.2.2 洁净室(区)的监控系统与净化空调的监控系统宜合用,或采用通信的方式进行数据共享。 4.2.3 多个洁净室(区)采用一套监控系统时,应根据最严格的洁净室(区)的温度和湿度要求选择控制系统的精度。 4.2.4 洁净室(区)内外的压差检测,宜采用压差变送器监测。 4.2.5 洁净室(区)安装有过滤器时,宜具有过滤器压差报警功能。 4.2.6 传感器宜对化学物质沉积采取防护措施或具备自洁功能。 条文说明

4.2.1 对温度、湿度、露点温度、压差、洁净度、空气成分等全部或部分空气参数进行监视、测量和记录,并及时报警,维持洁净环境,满足工艺生产的要求。 对于生产新型显示器件及半导体器件的洁净室环境,悬浮分子污染物(Airborne Molecular Contaminants,AMC)的控制越来越重要。国际半导体设备与材料协会(Semiconductor Equipment and Materials International,SEMI)的标准根据化学品的特性,将洁净室中的空气污染物分为酸(Molecular Acids,MA)、碱(Molecular Bases,MB)、可凝聚物(Molecular Condensables,MC)和掺杂物(Molecular Dopants,MD)。 4.2.2 系统合用便于统一管理,保证数据传输的可靠、及时;如分开设置,需采取措施保证不同监控系统间数据通信的可靠、及时。 4.2.3 在同一栋生产厂房内,工艺段对洁净环境的温度、湿度、压力要求不同,但控制系统共用时,控制系统的选择应满足最严格的要求。 4.2.6 个别生产工艺段有化学沉积现象,化学物质沉积在敏感元件处时会影响测量精度,严重的会使传感器失去功能,因此,要采取适当的防护措施。 4.3 供暖、通风与空气调节系统监控设计4.3.1 供暖、通风与空气调节系统监控应对供暖、通风、空调系统的运行工况进行监视、控制、测量和记录。 4.3.2 净化空调与一般空调的控制系统宜分开设置。 4.3.3 供暖、通风与空气调节系统监控应对送排风机及新风空调机组的运行状态、故障报警、启停控制、手自动切换进行监控。 4.3.4 洁净室(区)的送风、回风和排风系统的启停宜连锁。当连锁控制时,宜采用措施对各部分的运行状态进行确认;当各部分的运行状态不满足要求时,应报警。 4.3.5 净化空调系统的风机宜采用变频控制,变频器的数据宜通过通信的方式获得。 4.3.6 冬季存在结冻可能的新风机组、空调机组应设置防冻保护措施。 4.3.7 腐蚀及爆炸危险气体的排风系统,其仪表设备及执行机构的选择应满足防腐蚀和防爆的要求。 4.3.8 新风空调控制系统宜监测室外的空气参数。 4.3.9 排风系统主管上应设置压力检测,在管路最不利处宜设置压力监测。 4.3.10 净化空调系统采用电加热器时,电加热器与风机必须连锁控制,并应设置无风及超温断电保护。采用电加湿器时,必须设置无水及无风断电保护。 4.3.11 空调机组的附属设备在空调机组关闭时应连锁关闭。 4.3.12 自动控制水阀及风阀的执行机构宜有位置反馈信号。 4.3.13 供暖、通风与空气调节系统监控应对风机的出风状态进行监测。 4.3.14 高湿环境中使用的温度传感器,其选型及安装应满足湿度条件。 4.3.15 应用于防火防爆及恶劣环境中的控制阀,可采用电动控制方式。 4.3.16 空调系统中安装有空气过滤器时,应具有过滤器压差报警功能。 4.3.17 废气排放系统的运行状态、故障报警信号应上传至控制中心。 4.3.18 供暖、通风与空气调节系统监控的设计应与供暖、通风与空气调节系统综合考虑,应符合节能运行的要求。 条文说明

4.3.1 需要进行监控的设备包括风机、水泵、加湿器、加热器、风机盘管等。 4.3.2 净化空调主要是用在空气质量要求较高的净化室(区)或车间,对洁净空调的控制要求普通空调要求较高,一般要分开控制。如确需要与普通空调采用同一套控制系统时,应适当提高其控制标准或按净洁空调控制系统标准。 4.3.4 根据不同的要求,送风、回风与排风的启停连锁顺序可能会不同。采取相应的措施,包括对风机、风阀等的监视及报警。 4.3.5 为了对送风量进行调节,目前空调系统的风机多采用变频器进行控制,为了获得变频器的运行数据、运行状态和诊断信息,如电压、电流、功率、温度等,仅通过变频器自带的接线端子已无法满足,因此宜采用通讯的方式,如Modbus RTU、ProfibusDP、Devicenet,推荐采用高速的EtherNet/IP、ControlNet、ProfiNet等。 4.3.6 对于服务洁净室(区)或重要房间(区域)的新风机组或空调机组,应采取适当的防冻保护措施,如开大热水阀,避免机组因盘管结冰胀裂停止工作,影响到洁净或重要环境的维持。 4.3.7 现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中对于采取的防爆措施有相关要求。 4.3.8 室外空气参数对于洁净室的节能运行具有重要的意义,要进行详细监测。 4.3.9 压力监测位置的选取应按照工艺要求确定。 4.3.10 对于电加热器,如果风机故障停车或风量过小,可能导致送风温度过高,进而导致电加热器烧毁或引燃周围可燃物;对于电加湿器,如果出现断水或无风的情况,同样可能导致电加湿器烧毁或引起火灾。一旦出现火灾,不但造成直接的人身、财产损失,而且产生的烟尘会随着气流沿着送风管路进人洁净室,破坏洁净环境,影响正常的生产,进一步扩大经济损失。因此为了避免热量累积,引起火灾危险,电加热器及电加湿器必须采取相应的保护装置或措施。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.3.11 为保护空调机组,其附属设备如加湿器,应设置保护装置及反馈信号,能够按控制逻辑与空调机组一起关闭。 4.3.12 增加执行机构的反馈信号,便于调试及运行维护工作。 4.3.14 安装于高湿环境中的温度传感器,在选型、安装时应注意满足湿度要求,必要时可进行现场测试。如果传感器的选型及安装不当,将导致传感器故障、控制失灵,减少传感器寿命等危害。 4.3.15 随着电动控制阀生产制造工艺及技术的发展,在一些特殊应用环境,除了气动控制阀,合理选型的电动控制阀同样适用于爆炸危险、腐蚀等恶劣环境。 4.3.17 废气包括酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺热排风、有毒废气、粉尘废气,其排放应执行相关的国家及地方标准,如现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297及其他地方标准,并应对废气排放系统的运行进行监视,出现故障及时报警,并进行处置。重要的排放参数宜传送至长期人员值班的场所,如控制中心、紧急响应中心等。 4.4 冷热源系统监控设计4.4.1 冷热源系统监控应对冷冻水、冷却水、锅炉和蒸汽及热水等系统运行工况进行监视、控制、测量、记录。 4.4.2 制冷设备冷冻水与冷却水的控制系统应合并设立。 4.4.3 锅炉、蒸汽和热水系统的控制系统宜合并设立。 4.4.4 冷热源系统监控应对冷冻水、冷却水、锅炉和蒸汽及热水系统的运行状态、故障、启停、手自动切换等进行监控。 4.4.5 冷冻机组的冷冻水和冷却水进出接口应安装水流开关传感器。 4.4.6 水温度仪表及压力仪表宜安装在冷冻机组的冷冻水及冷却水进出接口的直管道段。 4.4.7 冷热源系统监控宜监控冷冻水泵及冷却水泵的工作状态。 4.4.8 冷热源系统监控宜监控冷却塔风机的工作状态。 4.4.9 冷冻水管路系统宜通过压力控制来保证水传输到各支路和使用点。冷冻水系统的水泵采用变频控制时,宜采用系统主管线上的压力仪表信号作为逻辑判断的依据。 4.4.10 冷冻水供回水主管线宜安装压力仪表。 4.4.11 冷冻水主管线宜安装水流量仪表,水流量仪表的量程应大于设计流量的1.5倍~2倍。 4.4.12 冷热源系统监控应实时监测锅炉设备的水位参数。 4.4.13 监控系统必须监测锅炉设备输出蒸汽或热水的压力参数和温度参数。 4.4.14 冷热源系统监控应监测锅炉燃烧设备的工作情况。 4.4.15 冷热源系统监控应监测锅炉设备燃气和燃油输配管线的压力、流量参数。 4.4.16 冷热源系统监控应监测锅炉设备燃油储罐的油液位参数。 4.4.17 冷热源系统监控宜监测锅炉设备进水水质参数。 4.4.18 冷热源系统监控应监测锅炉设备间的一氧化碳气体浓度、二氧化碳气体浓度和可燃气体浓度。 条文说明

4.4.1 冷冻水系统包含制冷机组、冷冻水水泵(含一次泵、二次泵)、冷冻水管道、水控制调节阀门、管道压力平衡设备、冷冻水过滤设备、水温度和水压力仪表。冷却水系统包含冷却塔、冷却水水泵、冷却水过滤设备、冷却水管道、水控制调节阀门、水温度和水压力仪表。锅炉系统包括锅炉、燃料系统、排烟管道、给水系统、出水或出蒸汽管线阀门。蒸汽系统包括蒸汽调压阀组、蒸汽管线、蒸汽阀门和仪表。热水系统包括水泵、换热设备、管道、水控制调节阀门、管道压力平衡设备、热水过滤设备、水温度和水压力仪表。 4.4.2 冷冻水系统和冷却水系统与制冷机联动运行,控制系统合并更直观和合理。 4.4.3 锅炉系统、蒸汽系统和热水系统同为热源系统,其之间多是联动运行,控制系统宜合并设立。 4.4.4 冷热源系统监控应对冷冻水、冷却水、锅炉和蒸汽及热水系统所完成的功能进行监控。 4.4.5 通过冷冻水和冷却水的水流开关状态与冷冻水水泵和冷却水水泵的启动状态来保护冷冻机组的启停。 4.4.6 冷冻水水温是冷热源系统监测冷冻水系统运行状态的重要参数。 4.4.7 冷热源监控系统通过监控冷冻水泵及冷却水泵的状态,并将水泵状态与水流开关状态来连锁冷冻机组的启停,以起到对冷冻机组的保护作用。 4.4.10 供回水主管线上应安装相对大气压力的压力仪表。供回水管路之间可安装压差仪表。在装备二次泵系统中,一次水泵与二次水泵之间的供回水主管,应安装压差仪表,配合管路上的机械式压差阀门,调整管路的动态平衡。 4.4.11 水流量仪表参数用来计算冷冻水的能量消耗。仪表的量程应选择在合理的区间,过大或过小都会带来测量误差。 4.4.12 锅炉水位是锅炉安全运行的重要参数。锅炉出现低水位时,说明用于产生蒸汽水量不多了,燃料继续燃烧时,水蒸发干后就会有烧穿锅炉的危险。所以当出现低水位时,要立即停止燃料供应,避免烧毁锅炉设备。锅炉设备烧毁后,极易引发燃料燃烧的不稳定,产生爆炸危险。直接威胁运行人员的生命安全,同时造成重大的财产损失。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.4.13 锅炉设备蒸汽或热水出口压力和温度参数是锅炉正常运行和安全运行的重要参数。出口的压力和温度高过报警值时,锅炉有爆炸的危险,此时要立刻停止燃料供应。锅炉爆炸将直接危害运行人员和周围人群的生命安全,造成直接的财产损失。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.4.14 对燃烧设备启停的实时监控,有助于提高安全管理,及时掌握锅炉设备的运行状态。 4.4.15 对燃气和燃油压力和流量的监测既可以提高运行安全管理,又进行一次能源使用的计量。 4.4.16 燃油储罐液位参数是系统运行的重要指标。 4.4.17 锅炉进水水质是锅炉安全运行的重要参数。 4.4.18 燃料燃烧通常会产生大量一氧化碳和二氧化碳,对这些气体实时监控以保证人员的安全。一氧化碳是可燃气体,如果发生泄露,浓度超过爆炸临界点会造成爆炸事故。一氧化碳及二氧化碳气体浓度过高都会造成人员室息。为保证安全运行,应该对上述气体的浓度进行实时监控。 4.5 工艺冷却水系统监控设计4.5.1 工艺冷却水的控制系统宜独立设置,当系统规模较小时,可与其他控制系统合用。 4.5.2 工艺冷却水系统监控应对工艺冷却水系统的状态、故障、启停、手自动转换等进行监控。 4.5.3 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水换热器冷媒的进出温度和压力信号。 4.5.4 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水主管水温度参数和压力参数。 4.5.5 工艺冷却水系统监控应监测工艺冷却水过滤器两端的水压差参数。 4.5.6 工艺冷却水系统监控应监测开放式循环工艺冷却水水箱的液位。 条文说明

4.5.1 工艺冷却水系统独立于其他动力系统,专为工艺设备服务,通常情况下控制系统独立设置。但当系统规模较小时,可以和压缩空气及工艺真空等系统合并建立控制系统。 4.5.3 换热器进出口冷媒的温度和压力是工艺冷却水系统运行的重要指标。 4.5.4 工艺冷却水主管线上的温度和压力参数是工艺冷冻水系统运行的重要指标。 4.5.5 水过滤器两端的压力差说明过滤器的使用寿命和工艺冷冻水的系统阻力和能耗。 4.5.6 当工艺冷却水系统是开放式循环时,储水水箱的液位是系统正常运行的重要参数。 4.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控设计4.6.1 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应对压缩空气、真空及大宗气体系统的运行状态进行监视、控制、测量和记录。4.6,2 压缩空气、真空及大宗气体系统的控制系统可与其他厂务管理控制系统合用。 4.6.3 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应对压缩空气、真空及大宗气体系统的运行状态、故障、启停、手自动转换等进行监控。 4.6.4 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应监测空气压缩机的运行状态。 4.6.5 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应监测压缩空气系统主管线上的压力、质量流量和设备用电量参数。 4.6.6 压缩空气、真空及大宗气体系统监控宜监测压缩空气系统主管线上的空气露点温度。 4.6.7 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应监控真空系统真空泵的运行状态。 4.6.8 压缩空气、真空及大宗气体系统监控宜监控真空系统主管线的真空度参数。 4.6.9 压缩空气、真空及大宗气体系统监控应显示并记录在线气体阀门开关状态和气体传感器、气体纯化分析仪的数据。 4.6.10 气体监测系统报警信号应传递给厂务管理控制系统,报警信号应包括低系统压力、高系统压力和低储罐液位。 条文说明

4.6.1 压缩空气系统包括空气压缩机组、压力平衡罐、冷冻除湿机、吸附除湿机、过滤器和管线阀门。真空系统包括真空泵机组、管线阀门和排风管线。大宗气体系统包括液态气体罐、蒸发器、阀组、气体纯化器、管线。 4.6.2 当压缩空气系统、真空系统和大宗气体系统规模较小时,控制系统可以与其他动力系统合并设置。但从系统的稳定性考虑,宜独立设置控制系统。 4.6.3 厂务管理控制系统对于压缩空气系统、真空系统及大宗气体系统的工作范围和功能进行监控。 4.6.4 空气压缩机电机为非变频时,应监控空气压缩机是在满载状态运行,还是在空载状态运行。当空气压缩机电机为变频运行时,应监控运行频率。 4.6.5 管线压力是压缩空气系统的重要运行参数。 4.6.6 压缩空气的露点温度是系统运行的重要参数。 4.6.7 真空泵的启停状态是真空系统运行的重要参数。 4.6.8 真空度参数的测试点的位置可选择缓冲真空罐上或真空主管线上。 4.6.9 气体管线阀门的开关状态和气体传感器及纯化分析仪参数是大宗气体系统运行的重要参数。 4.6.10 气体检测系统报警信号应实时传递给厂务管理控制系统。 4.7 纯水站系统监控设计4.7.1 纯水站系统监控应对纯水系统的运行工况进行监视、控制、测量和记录。4.7.2 纯水系统的监控系统宜独立设置。 4.7.3 纯水站监控系统应实现设备的全自动运行,同时也可通过手动功能加以控制。 4.7.4 反渗透系统的启动、运行和冲洗等过程均应实现自动控制。反渗透装置还应设置现场控制盘,在现场仪表盘可读出反渗透系统的相关工艺参数,且可操作进水高压泵的启停和相关阀门。 4.7.5 反渗透装置的高压泵进出口应分别设置压力传感器,在压力过低或过高时联动启停高压泵。每套反渗透装置的进水、段间和浓水口宜设置压力变送器。 4.7.6 反渗透装置投入运行时,宜在高压泵出口设置慢开阀门。 4.7.7 水泵应设置联锁与报警功能;原水泵、增压泵、反洗泵应根据相应的水箱液位自动控制启停,并应联动整个系统设备的启停。 4.7.8 存放液体的箱、罐、池都应有液位开关或远程连续式液位变送器。水箱的液位信号应在管理层系统中显示。超纯水水箱液位宜采用连续监测。 条文说明

4.7.1 系统的故障报警和重要设备的运行状态、过程参数应传送管理层系统显示和存储。4.7.2 从系统的稳定性考虑,大型纯水系统宜独立设置控制系统。 4.7.3 本条强调整套监控系统应实现设备的全自动控制,同时通过手动方法实现。监控系统应采用自动程序控制、远方手动操作及就地操作相结合的控制方式。程序控制除应设置正常操作外,还应设置必要的步骤时间和状态指示、选择和闭锁功能。 4.7.4 本条对于反渗透设备的控制做出了具体要求。 4.7.5 在每套反渗透装置的进水、段间和浓水口宜设置压力变送器,系统根据信号判断是否进行化学清洗。 4.7.6 当反渗透投入运行时,为减缓高压泵启动对膜元件产生的冲击力,宜在高压泵出口设置慢开阀门。 4.7.7 各水泵与水箱液位信号的联动,是保证纯水系统正常运行的重要因素。 4.7.8 对各类水箱、罐体的液位监视,有效反映纯水系统的实时运行工况。 4.8 特种气体及化学品输配系统监控设计4.8.1 特种气体及化学品输配系统监控应设置独立的监控系统。 4.8.2 易燃、易爆、有毒气体输送中,在阀门、可拆卸连接等容易发生泄漏处必须设置对应的气体浓度传感器;易燃、有毒、腐蚀性以及泄漏会对自身或其他设备造成损害的液态或固态输送的化学品,必须在阀门、可拆卸连接等容易发生泄漏的地方设置传感装置。 4.8.3 设置传感器的气体或化学品源端及其支管路上必须设置自动阀门。 4.8.4 特种气体浓度传感器在采样输送距离的范围内,应集中安装。在人员通道、物流通道、机械通道等易发生损坏的环境安装的传感器应设置防护装置。 4.8.5 特种气体间、化学品间及其使用区域的出口、入口必须设5置控制系统急停开关。 4.8.6 特种气体间、化学品间及其使用车间区域的出口、入口须设置声光报警装置,报警声应大于现场环境声音60dB,最低不应低于100dB。 4.8.7 监控系统设置在防爆区的设备或装置应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。 4.8.8 监控系统应能联动控制广播系统进行应急广播推送。 4.8.9 监控系统应能联动解锁门禁系统。 4.8.10 监控系统所使用的控制器、传感器、执行机构应使用安全电压。 4.8.11 监控系统所使用的控制器、传感器、执行机构应采用有安全认证的产品。 4.8.12 监控系统应设置独立的UPS系统,UPS续航时间应大于供气设备30min。 4.8.13 监控系统应记录并实时显示各传感器的数据,在侦测到危险发生时应发出报警并记录。 4.8.14 监控系统传感器一年内校准次数不应少于一次。 4.8.15 监控系统一年内应做一次以上模拟联动测试。 条文说明

4.8.1 监控系统对特种气体和化学品的工作压力、各自动阀门的工作状态、供气或供药设备所在环境,用气或用药设备所在环境等重要参数进行监控。 为避免其他系统对本系统的影响,保证本系统的可靠运行,特种气体及化学品输配系统监控应设置独立的监控系统,若中央监控需整合本系统数据时,应开放通信接口供中央监控整合数据。 4.8.2 易燃、易爆、有毒气体输送在阀门、可拆卸连接等容易发泄露的位置即为存在危险的地方,在此位置设置传感器能有效预防气体泄漏后造成的财产损失和人员伤亡;易燃、有毒、腐蚀性,以及泄漏会对自身或其他设备造成损害的液态或固态输送的化学品,在阀门、可拆卸连接等易发生泄漏的地方设置传感装置能有效预防泄漏造成的财产损失和人员伤亡。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.8.3 传感器侦测到危险时,能够通过支管路或者源端的自动阀门第一时间关闭危险源。当检测泄漏达到危险值时自动联动关闭所在支路阀门;当发生危险且不能关断支管路时,自动关闭源端阀门;当发生危险时可同时关闭源端和支管路阀门。关闭危险源能防止危险扩大,避免造成财产损失、人员伤亡和环境污染。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.8.4 传感器的安装位置应符合传感器的安装要求,集中安装能提高传感器的系统管理。传感器损坏易造成系统的误报警、误动作,从而对生产造成直接影响,在人员通道、物流通道、机械通道等易发生损坏的环境安装的传感器上设置防护装置能避免传感器损坏造成的损失。 4.8.5 当地震、洪灾等自然灾害发生,以及火灾、严重泄漏等紧急情况发生时,且自动关闭(切断)危险源的操作失效时,疏散人员、专业操作人员在疏散的过程中能通过触发设置在通道口、通道上、设备间的急停开关切断危险源,控制危险的扩大,避免造成财产损失、人员伤亡和环境污染。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.8.6 在条文所指区域设置不少于红、黄、绿的三级报警指示灯,当区域内气体泄漏浓度危害人体健康时,必须有声音报警,以显示各区域的状态;区域内的人员可通过指示灯状态和声音报警识别危险;当气体泄漏达到严重危险时,设置高于现场环境声音60dB以上且不低于100dB,目的是明显地区别于现场环境的报警声,警醒区域内的人员采取应对措施,防止危险发生时现场人员的不知情造成的意外事故发生导致的财产损失、人员伤亡和环境污染。本条为强制性条文,必须严格执行。 4.8.10 避免监控系统电源对人体的伤害,同时减少意外发生时高电压所承载的强能量源对特种气体及化学品输配系统设备及管路的损害。 4.8.12 在各系统关闭后,为确保本系统内各设备有足够的关闭动作时间,同时监测其他系统关闭后本监控系统是否存在异常,本系统电源应后于其他系统电源关闭。 4.8.15 监控系统模拟联动测试确保系统内各设备动作正常,在紧急情况发生时监控系统设备能正常响应、执行相应动作,有效控制、防范危险发生和扩大。 4.9 给排水系统监控设计4.9.1 给排水系统监控应对给排水系统的运行情况进行监视、控制、测量和记录。 4.9.2 给排水系统的控制系统宜独立设置。 4.9.3 给排水系统监控应对给水泵及排水泵的状态、故障、启停、手自动转换进行监控。 4.9.4 给水水箱应在水箱内高、低限制液位安装液位开关。 4.9.5 排水集水坑应在高限制液位安装液位开关。 4.10 工业污水处理系统监控设计4.10.1 工业污水处理系统监控应对工业污水系统的运行情况进行监视、控制、测量和记录。 4.10.2 大中型污水处理的监控系统应独立设置。处理现场可设置分控站。 4.10.3 分控站应有独立工作能力,并应保证系统的安全性和可靠性。 4.10.4 大中型污水处理监控系统宜进行冗余化设计。 4.10.5 工业污水处理系统应按照工艺设计要求、控制参数类型选用温度、压力、液位、流量、pH值、电导率、水质分析仪等各类仪表。 4.10.6 控制盘柜的安全接地与屏蔽接地宜分开设置,盘柜在设计时应满足防水要求。 4.10.7 工业污水监控系统在实现系统自动控制的同时,应在现场控制盘柜和控制室电气盘柜面板设置自动手动转换开关。 4.10.8 化学药品及腐蚀性液体桶槽液位监测宜选用超声波液位仪,超声波液位仪宜配置现场显示仪表,其他液体宜选用电缆浮球液位仪。 4.10.9 工业污水处理监控系统中,执行机构宜选用气动或电动执行机构。 4.10.10 压力和温度仪表宜配置现场显示仪表。 4.10.11 流量仪、电导率仪、水质分析仪、pH仪宜采用交流220V电源,宜配置现场显示仪表。 4.10.12 阀门安装区域有防爆要求应选用气动执行机构。 条文说明

4.10.4 冗余分为硬件冗余和软件冗余,设计为硬件冗余时,通过一个硬件发生故障时,备份硬件立刻投入工作来保证系统的稳定性,系统建造成本高。软件冗余,构造系统的成本低一些,但系统的可靠性没有硬冗余高。 4.10.5 本条文对工业污水处理系统仪表选择进行要求,不同的工艺设计要求,系统控制精度的不同决定了仪表类型的选择,不同的仪表其传输信号的形式是不同的,因此,仪表的选型要符合工艺设计要求,同时与监控系统配套。 4.10.6 为防止监控系统模拟信号受到干扰,保证信号传输的稳定性,安全接地与屏蔽接地宜分开设置。 4.10.7 本条文对控制系统的控制级别进行说明,现场设备的控制级别从高到低设置分别为现场手动控制、控制室手动控制、现场和控制室自动控制。为了提高现场检修时的安全性,防止其他控制点对系统的操作,现场手动控制的控制级别为最高,当现场关闭设备时,其他任何位置的操作都应无法操作系统。 4.10.9 在系统较为复杂,执行机构较多的情况下,一般选用气动执行机构,可靠性较高。系统较为简单,执行机构较少选用电动执行机构。 4.11 工厂能源管理及节能系统设计4.11.1 工厂能源管理及节能系统应包括能量计量系统、统计分析系统。 4.11.2 能量计量系统应计量工厂的能源输入和工业排放。 4.11.3 能量计量系统宜全面地计量工厂的能量消耗情况,宜重点计量高能耗的使用点。 4.11.4 用电量的计量宜包括瞬时功率和用电时间。 4.11.5 工艺用电宜分别对不同的生产工艺区域和生产线进行计量。能量计量系统对高能耗设备宜单独计量。 4.11.6 动力用电宜分别对不同系统和不同的服务区域进行计量。 4.11.7 生产照明和办公用电宜按区域和用途进行计量。 4.11.8 工厂用水量的计量宜按生产用水和生活用水分别计量。 4.11.9 能量计量系统应在外部供应的燃气主管道、燃油主管道、蒸汽主管道和热水主管道上安装流量仪表,对于高耗能的设备宜独立计量。 4.11.10 统计分析系统根据计量的结果应给出各种能源在一定时间内的使用总量、平均量、峰值。统计分析系统宜按使用和分析要求计算出统计学参数。 4.11.11 对于新建工厂项目和改建项目,在项目设计阶段应进行能效目标设计。能效目标设计宜符合下列规定: 1 宜包括基准目标; 2 宜包括优化目标; 3 功能设计宜包含基本功能和优化功能; 4 流程设计宜包括基本流程设计、流程变量识别、流程优化设计; 5 宜进行模型验证。 条文说明

4.11.1 能量计量和统计分析系统的结果是对工厂用能设备和系统作优化和改造的数据基础,也是合同能源管理的历史统计依据。 4.11.2 能源输入包括用电量、用水量、燃气使用量、燃油使用量和蒸汽使用量。工业排放包括工艺排风量、工业污水排放量和蒸汽冷凝水排放量。 4.11.3 计量工厂的能量消耗,包括对各能源中心的计量,对各能耗分支系统的计量,对各能耗使用点的计量。宜重点计量高能耗的使用点。 4.11.4 用电量的计量按用电的功能划分,分为工艺用电、动力用电、照明和办公用电。通过对上述不同功能区域的瞬时功率和用电时间的计量,可以精细分析用电负荷的情况。 4.11.6 不同系统是指冷冻水系统、空调系统和空气压缩系统等。不同的服务区域多按生产线的布置划分。 4.11.11 本条文要求对工厂节能降耗进行统筹规划,系统设计时预先考虑控制接口及数据信息监测模式。 1 基准目标:满足国家、行业监管机构等相关法律法规的最低基准要求。 2 优化目标:依据对需方的需求调研分析,结合行业标杆水平、能效技术进步情况,提倡在条件允许时设定高于最低基准要求的能效目标。 3 功能设计中的基本功能和优化功能的要求如下: (1)基本功能:为满足基准目标,必须设计的基准功能,如耗能分项统计、废水排放统计等; (2)优化功能:为实现优化目标而设计的功能,如标杆比对功能、能效财务指标分析等。 4 流程设计中的基本流程设计、流程变量识别和流程优化设计宜包括下列内容: (1)基本流程设计:为实现功能设计,确定基本流程,包括但不仅限于能源流、信息流、管理流; (2)流程变量识别:识别出基本流程中各项变量,在流程设计中覆盖变量各种可能的变化情况; (3)流程优化设计:统筹考虑能源流程与工厂其他流程的融合,优化流程设计。 5 模型验证宜包括下列内容: (1)以流程和功能要求作为输入信息,目标作为输出信息,对监测、传输、分析、应用等各环节进行具体方案设计,如传感方案、通信协议及传输方案、数据存储与分析算法方案、应用功能方案等; (2)通过软件建模、小样试验/试点等方式建立模型,对方案进行验证、优化; (3)设备与服务选型、集成,选择符合方案设计要求的设备与服务,按照方案设计要求进行集成、检测; (4)设计优化需要根据用能方式和管理方式的变化以及用能设备的技术进步,持续开展优化设计。 4.12 公共安全系统设计4.12.1 公共安全系统的设计应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活性。 4.12.2 更衣室与生产厂房出入口处宜设置防盗安全检查系统。 4.12.3 厂房风险区域的划分应符合下列规定: 1 厂房内不同功能区域应根据风险等级由高到低划分为一级、二级、三级; 2 涉及危险品的区域应定为一级风险区; 3 涉及贵重物品或核心技术的区域应定为二级风险区; 4 不属于一级和二级的区域应定为三级风险区。 4.12.4 一级风险区安全防护设计应符合下列规定: 1 危险品库房应采取实体防护措施。 2 危险品库房应安装紧急报警装置,库房门内外均应安装声光报警装置。 3 危险品库房应安装入侵报警系统,并应符合下列规定: 1)应能准确探测、报告区域内门、窗、通道及要害部位的入侵事件; 2)危险品库房应安装2种以上不同探测原理的探测器。 4 涉及危险品的区域应安装视频安防监控系统,并应符合下列规定: 1)系统应具备视频图像自动识别、实时分析与处理功能,能对场景中的动态目标进行检测、识别和跟踪,进行智能监控,发现可疑的人、可疑的行为或可疑的物品后即时报警; 2)存储图像应能清晰地显示人员的活动情况及面部特征; 3)出入口的存储图像应能清晰辨别进出人员的体貌特征。 5 涉及危险品的区域应安装出入口控制系统和音像复核装置,并应符合下列规定: 1)出入口应安装生物特征识别装置; 2)在发生入侵报警时,应能进行音像复核; 3)交接区的声音复核应能清晰辨别对话内容。 4.12.5 二级风险区安全防护设计应符合下列规定: 1 应安装入侵报警装置; 2 应安装视频安防监控装置,回放图像应能清晰显示区域内人员的面部特征; 3 应安装出入口控制装置; 4 应安装音像复核装置。 4.12.6 三级风险区安全防护设计应符合下列规定: 1 宜安装入侵报警装置; 2 宜安装视频安防监控装置,对需要记录的活动实施监视和录像,回放图像应能清晰显示人员的活动情况; 3 宜安装出入口控制装置。 条文说明

4.12.3 厂房风险区域可按以下划分: (1)一级风险区:如危险品存储、分配使用区等。 (2)二级风险区:如核心技术区、贵重原料存放区、特种设备区等。 (3)三级风险区:指普通办公、生产区域,如普通产品库房等。 4.12.4 高度风险区涉及的危险品包括危险品废弃物。根据实际情况和生产任务,建设单位可提高区域风险等级和防护级别。 4.13 信息设施系统设计4.13.1 信息设施系统应实现内部与内部、内部与外部信息互联互通,实现语音、数据、图像和多媒体等各类信息的接收、交换、传输、存储、检索和显示等功能。 4.13.2 信息设施系统的设计应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定。 4.13.3 信息设施系统宜根据厂区所在地理位置和安全级别设置应急通信系统。 4.13.4 流动人员较多或大空间的工作区域,宜配置无线局域网络系统。 4.13.5 广播系统宜根据需要配置传声器和呼叫站,宜具有分区呼叫控制功能。 4.13.6 信息引导及发布系统播放内容应顺畅清晰,不应出现画面中断或跳播现象,显示屏的视角、高度、分辨率、刷新率、响应时间和画面切换显示间隔等应满足播放质量的要求。 4.13.7 存有易燃易爆、放射性、有害气体、液体等原材料及高度污染废弃物的区域,系统设计应符合国家现行标准《危险场所电气防爆安全规范》AQ 3009和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。 条文说明

4.13.3 对于产品或工艺特别,有特殊安全要求的厂区,或者因为选址的原因,厂区建设地点相对偏远,宜根据需要设置专用的应急通信装置,用于确保特殊情况下的通信需求。 4.14 自动化集成系统设计4.14.1 自动化集成系统硬件应有多种数字通信协议转换功能。4.14.2 自动化集成系统应具备通用工业通信协议的能力。 4.14.3 子系统宜提供以太网通信协议供系统集成,系统内不同通信协议不宜超过4种。 4.14.4 自动化集成系统宜集成厂务管理控制系统、公共安全系统、信息设施系统,集成不应影响系统内各子系统运行的稳定性。 4.14.5 自动化集成系统宜采用工业以太网环网,网络应具备防范网络风暴功能和故障自愈功能。 4.14.6 自动化集成系统网络接入其他网络时,应设置网络防火墙。系统集成点数超过2000点时,系统宜采用专业冗余服务器,配套采用专业工作站工作。 4.14.7 自动化集成系统数据存储应设置专用数据存储冗余服务器,服务器硬盘工作模式应配置相匹配或更高可靠性工作模式。 4.14.8 自动化集成系统应配置时钟服务器,系统内各设备应同步时钟服务器时间。 4.14.9 自动化集成系统应集成影响系统运行的参数,宜集成全部运行参数。 4.14.10 自动化集成系统应能控制系统中影响公共安全的参数。 4.14.11 自动化集成系统宜能够实现对厂务管理控制系统、安全防范系统及信息设施系统的数据监控。 4.14.12 自动化集成系统应能够提供通信接口,传输所需要的数据给工厂生产控制系统。 4.14.13 自动化集成系统宜具备远程信息发送功能。 条文说明

4.14.2 自动化系统集成应具备整合国际通用工业通信协议能力,其中包括Profibus、DeviceNet.、CANbus、Modbus和FF协议等。 4.14.6 自动化集成系统网络接入其他网络时,应设置网络防火墙。以阻断网络入侵。同时减少从其他网络向自动化集成系统网络做写入数据的动作。 4.14.7 系统集成数据存储应设置专用数据存储冗余服务器。系统集成的构架、储存数据的规模和重要性都要求数据的安全备份和数据处理的速度。存储冗余服务器对于未来数据的迁移有巨大优势。 4.14.9 系统运行重要参数的可视化、报警监控及记录是自动化系统集成的核心任务。读取、监视和数据库记录,对下一步的系统优化和运维提供基础条件。 4.14.10 对于公共安全事件的应急和统一协调控制是自动化系统集成的基础功能,因此系统要能够控制子系统的动作,并根据法律法规进行管理。 4.15 信号传输线路设计4.15.1 信号传输应保证系统内信号传输的有效性和可靠性,并应符合下列规定:1 信号传输线路布线设计应有利于施工,便于维护: 2 信号线路的路由应满足传输信号防电磁干扰和防泄漏的要求: 3 通信路由宜短,并应符合节约材料和信号衰减度小的原则; 4 教设管道应安全可靠,并应满足物理安全和抗电磁干扰的要求。 4.15.2 计算机网络信号传输线路除应满足信号传输的质量要求外,还应满足系统兼容性、安全性和稳定性的要求。 4.15.3 模拟视频、射频信号的电缆应采用视频同轴电缆传输,数字视频信号应采用CAT5以上等级4对对绞电缆。 4.15.4 信号传输线路设计应根据信号传输速率和距离选择通信光缆。选用单模光缆时,传输距离不宜大于10000m;选用多模光缆时,传输距离宜小于2000m。 4.15.5 通讯电缆应采用低烟无卤、阻燃双绞线缆,在有电磁干扰环境中应使用屏蔽双绞线缆。 4.15.6 低压信号线缆以及广播音频、对讲音频电缆,应根据信号的电压等级、额定电流: 预期短路电流、频率、传输距离、环境条件、电磁兼容性要求及预期寿命来选择电缆的型号和规格,线缆选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的有关规定。 4.15.7 电力线缆和信号线缆不得在同一线管或线槽内敷设。 条文说明

4.15.1 规定计算机网络信号传输原则,以及计算机网络信号与其他设备图形图像数据交换需达到最终显示质量参数要求。4.15.3 规定串行通信信号传输线缆选型基本要求和使用环境。 4.15.4 规定低压信号传输线缆选型基本条件。 4.15.7 条文引自现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010的规定。 4.16 控制中心设计4.16.1 控制中心宜由中心大厅、设备间、机房构成。 4.16.2 中心大厅的设计应符合下列规定: 1 装饰设计应符合下列规定: 1)中心大厅的面积应与电子洁净厂房的规模相适应,不宜小于40m2,吊顶距装饰地面高度不应小于2.7m; 2)室内地面应安装静电地板,地板安装高度不宜小于0.25m,地板下地面应做防尘处理,保持光滑、平整、不起尘; 3)室内墙面应粉刷环保乳胶漆或采用防静电金属壁板; 4)出入口门的宽度不应小于1.5m,高度不应小于2.1m。 2 照明设计应符合下列规定: 1)灯具宜采用无眩光荧光灯具或节能灯具; 2)室内正常照明和应急照明应分开布置,应急照明系统应由应急电源供电;照明线路宜穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷; 3)出入口和疏散通道应设置疏散照明及疏散指示灯; 4)操作台照度不宜低于150 lx; 5)照明系统设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。 3 电源设计应符合下列规定: 1)控制中心内的显示设备应采用不间断电源(UPS)供电; 2)电源应按设备用电负荷的要求设计,系统不应少于20%冗余; 3)电源质量应符合所配置设备的技术要求; 4)电源输入端应设浪涌保护装置; 5)配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积。 4 设备接地设计应符合下列规定: 1)宜采用综合接地,其接地电阻值应小于1Ω; 2)引下线应采用截面不小于35mm2的铜导体; 3)局部等电位联结;等电位接地宜采用M型或SM混合型; 4)不间断或应急电源系统输出端的中性线(N极),应采用重复接地; 5)工作台面宜采用导静电或静电耗散材料; 6)所有设备的金属外壳、金属支架、各类金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等应进行等电位联结并接地。 5 暖通空调设计应符合下列规定: 1)控制中心暖通空调宜根据建筑条件采用独立的空调系统或共用厂区内中央空调系统; 2)风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用防火等级不低于B1级的材料; 3)风管不宜穿过防火墙和变形缝;必须穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀;防火阀应具有手动和自动功能; 4)新风系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器;末级过滤装置宜设置在正压端; 5)水管应做冷桥处理; 6)空气调节装置的选型应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的要求。 6 中心大厅的建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 7 场地环境设计应符合下列规定: 1)在监控设备停机时,测量的噪声值应小于65dB(A); 2)当无线电干扰频率为0.15MHz~1000MHz时,无线电干扰场强不应大于126dB; 3)磁场干扰环境场强不应大于800A/m; 4)静电电位差不应大于1kV。 4.16.3 设备间的设计应符合下列规定: 1 应设置独立设备间,面积应与电子洁净厂房的规模相适应,宜留有扩展余地; 2 控制中心各系统信号采集箱、监控管理服务器应统一安装在设备间。 4.16.4 机房的建设要求、设备布局、环境、装饰、供配电、暖通、弱电、消防各系统设计可按现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定执行。 5 工程施工5.1 一般规定5.2 施工准备 5.3 工程施工 5.4 系统调试 5.1 一般规定5.1.1 电子工业厂房综合自动化工程施工前,应在技术设计的基础上进行深化设计,并应绘制施工图。施工图应得到原设计单位的认可。 5.1.2 电子工业厂房综合自动化工程施工应编制施工方案。 条文说明

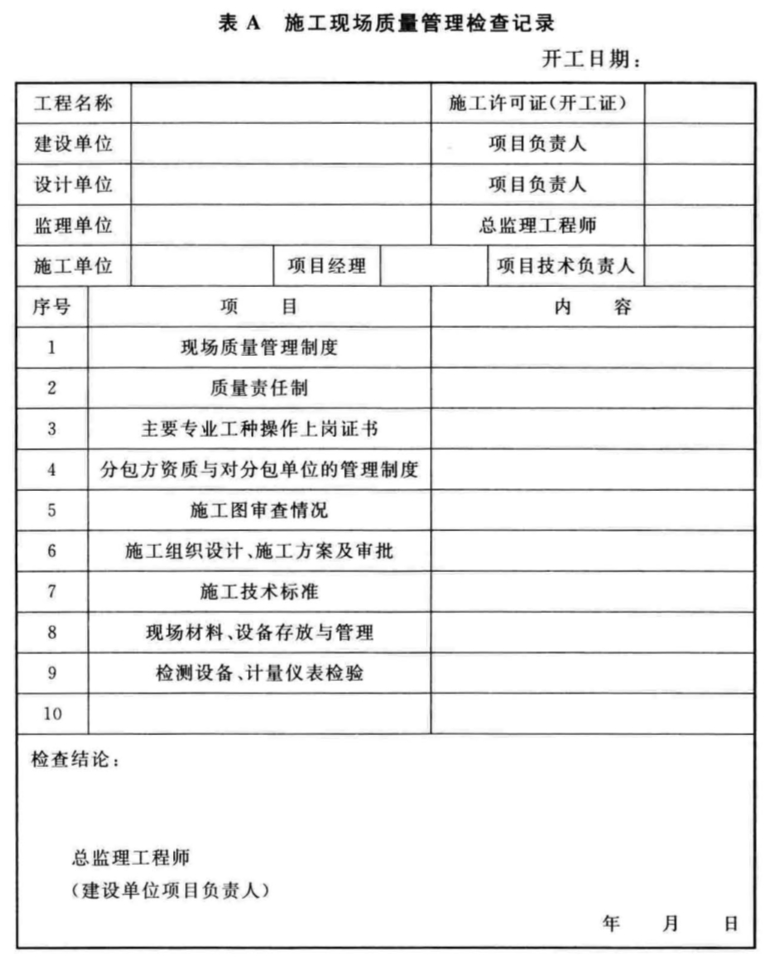

5.1.1 施工图要经过设计审核,严格按照施工图等设计文件进行施工,是使施工过程能够顺利进行,保证工程施工质量的前提。所以在工程施工前,应在技术设计的基础上进行方案的深化设计。 5.1.2 施工方案是工程质量的重要保证。 5.2 施工准备5.2.1 施工前应做图纸会审及施工前技术交底。 5.2.2 施工前,施工单位应对施工现场各项准备情况进行自检,检查记录按照本标准附录A的要求填写,总监理工程师或建设单位项目负责人应进行检查,并应做出检查结论。 5.2.3 施工单位应协调相关专业做好预留孔洞、预埋管件工作。 5.2.4 材料、设备应进场检验合格,检验记录应按照本标准附录B的要求填写。 5.2.5 施工机具应齐备并应满足使用要求。 5.2.6 施工单位应确认现场具备施工条件。 5.2.7 施工所使用的测试仪器和仪表性能应稳定可靠,其精度等级应能满足测定的要求,标定应合格有效。 条文说明

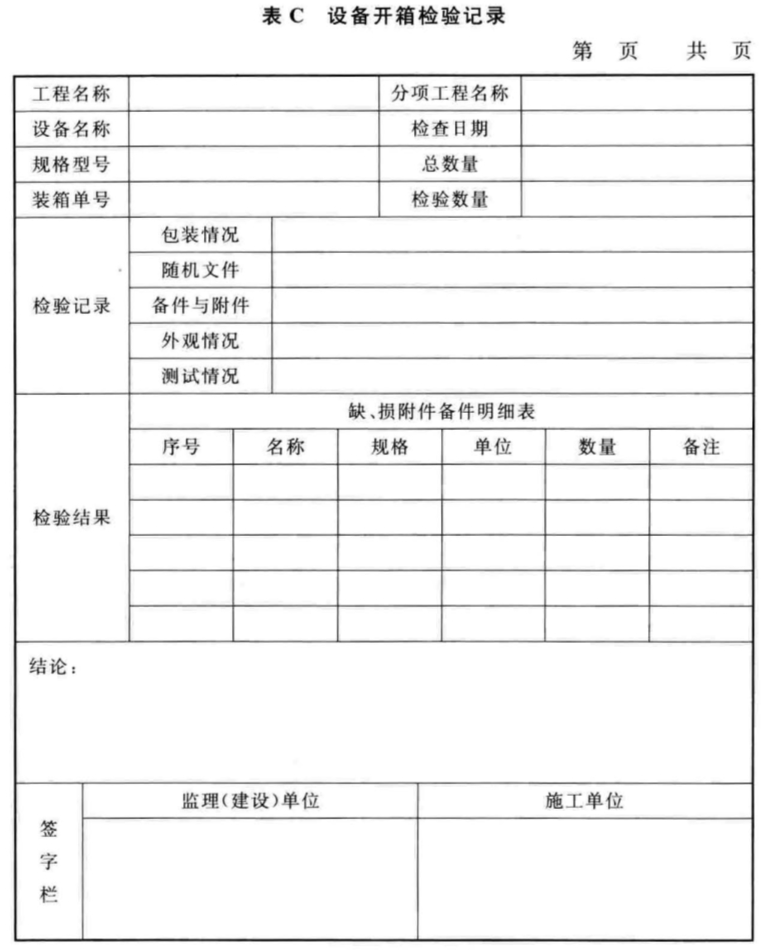

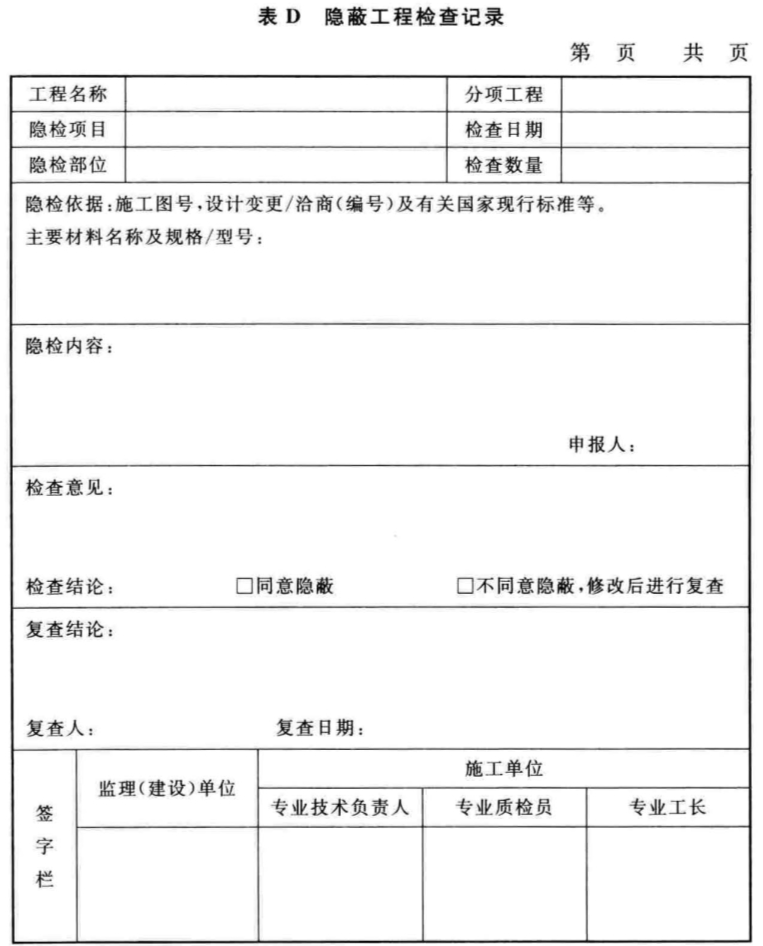

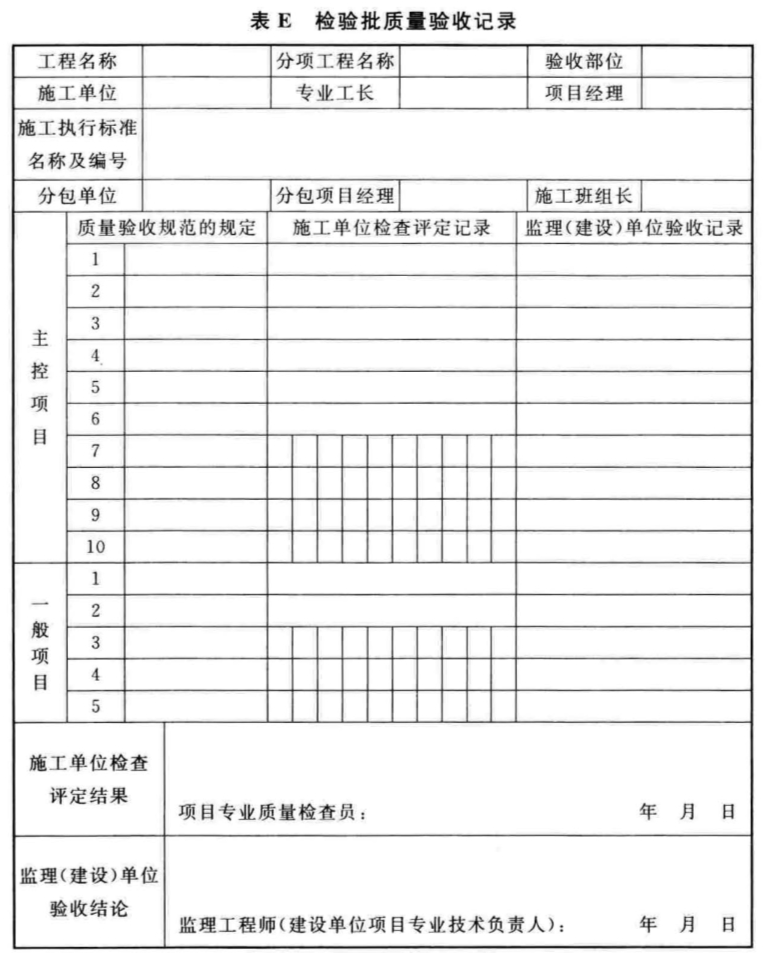

5.2.2 本条强调了为保证施工质量,在施工前应进行的各种管理制度、技术方面的规定,并做到有据可查。 5.2.7 本条对施工使用的测试仪器、仪表应具备的条件做出了明确规定。 5.3 工程施工5.3.1 设备安装前应做开箱检查,检查记录应按照本标准附录C的要求填写。 5.3.2 各种类型传感器、变送器安装应满足设计、产品技术文件和安装工艺的要求。 5.3.3 执行机构的驱动气源压力应满足阀门正常动作的压力要求,气源通断宜采用电磁换向阀控制,电磁换向阀应安装于专门控制箱内,控制箱宜安装在气动阀门较集中区域。 5.3.4 压缩空气主管道接入电磁换向阀控制箱时,应安装气动三联件。气动阀安装于室外时,气管宜选用包塑铜管或不锈钢管;当选用尼龙管作为气动阀进气管道时,尼龙管应穿热镀锌电线管保护。气动阀安装在室内时,宜选用尼龙管或PU管,进气管应敷设于线槽内或穿镀锌管。 5.3.5 各种类型传感器、变送器应安装在能真实反映输入变量的位置。取源部件安装位置应选择在介质变化灵敏和具有代表性的位置。 5.3.6 取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。 5.3.7 在压力工艺管道和设备上开孔时,应确保安全性能。 5.3.8 在合金、有色金属的工艺管道和设备上开孔时,不得影响材料的性能。 5.3.9 风管上安装空气压力、压差传感器时,应在风管绝热施工前开测压孔,测压点与风管连接处应采取密封措施。 5.3.10 风管温度传感器应设在风速平稳的风管直管段上。传感器插入时应加密封圈,固定后周围用密封胶密封。 5.3.11 检测气体密度小于空气密度时,传感器应安装在风管或房间的上部;检测气体密度大于空气密度时,传感器应安装在风管或房间的下部。 5.3.12 测量室内温湿度的敏感元件和监测元件,应设置在不受局部热、湿源影响,且空气流通较好的地点和高度。 5.3.13 安装在管道上的传感器、变送器应在管道吹扫后试压前安装。 5.3.14 系统安装应满足电磁屏蔽的要求。 5.3.15 有底座设备的底座尺寸,应与设备相符,其直线允许偏差为±1mm/m;当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为±5mm。 5.3.16 设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜允许偏差为±1mm/m;当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为±5mm。 5.3.17 柜式中央控制器及网络通信设备的安装应垂直、平正、牢固。 5.3.18 线缆敷设应整齐、有序,线缆两端应有防水、耐摩擦的长效标签,标签书写应清晰、准确。 5.3.19 隐蔽工程在隐蔽前应进行检查,检查记录应按照本标准附录D的要求填写。 条文说明

5.3.18 为了方便厂务运行、管理人员的工作,便于检修,本条对线缆的标识做出了明确规定。 5.3.19 隐蔽工程发生质量问题不易被发现,且维修困难,维修费用高。本条强调隐蔽工程检查的重要性。 5.4 系统调试5.4.1 系统调试应编制调试方案,并应经过建设单位和监理单位的批准后方可实施。 5.4.2 系统调试应分为点对点调试和联动调试。 5.4.3 点对点调试应满足下列规定: 1 调试前应对线缆进行校验,保证控制柜设备接线端与实际所接设备相符; 2 系统通电后应检查控制设备是否正常运行; 3 应检查传感器的读数是否正确; 4 应逐个核实传感器与实际位置是否相符; 5 应对控制设备逐个进行输出控制,并应确定实际状态是否与输出相符。 5.4.4 联动调试应满足下列规定: 1 通过改变设定参数,输出状态应与设计相符; 2 通过模拟报警动作,输出状态应与设计相符。 5.4.5 厂务管理控制系统的调试应包括单机调试和系统联动试运转调试。通风与空调子系统的调试应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 5.4.6 公共安全系统调试应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。 5.4.7 信息设施系统调试应符合现行国家标准《智能建筑工程施工规范》GB 50606的有关规定。 条文说明

5.4.2 电子工业厂房综合自动化工程由于子系统很多,且每个子系统的组成部件也很多,因此,要按照先检查接线,然后单个设备调试,再单个子系统调试(含子系统内部联动调试),最后整体联动调试的顺序对系统进行运行调试,以保证系统能够正常投入使用。 6 验收移交6.1 一股规定6.2 验收条件及验收组织 6.3 工程验收 6.4 工程移交 6.1 一般规定6.1.1 电子工业厂房综合自动化工程应通过工程验收后方可投入使用。6.1.2 工程验收应包括工程实施及质量控制、功能验收和资料验收。 条文说明

6.1.1 电子工业厂房多数为洁净厂房,对洁净度、温度、湿度等有严格要求,对于能源的消耗量也较大,为了保证工艺要求和节能考虑,洁净厂房建成后要对施工质量进行检查评定所以要进行工程验收。6.1.2 本条说明工程验收主要包括的三个方面。 6.2 验收条件及验收组织6.2.1 工程验收应具备下列条件:1 完成建设工程设计和合同约定的各项内容: 2 有完整的技术档案和施工管理资料; 3 系统检测合格: 4 系统检测项目的抽检和复核符合设计文件要求: 5 观感质量验收符合技术要求: 6 有完整的竣工图纸。 6.2.2 工程完工后,施工单位应组织有关人员自检。施工单位应在自检合格后报监理单位进行竣工预验收。施工单位应在预验收通过后向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 6.2.3 建设单位收到工程竣工验收报告后,应由建设单位组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。 条文说明

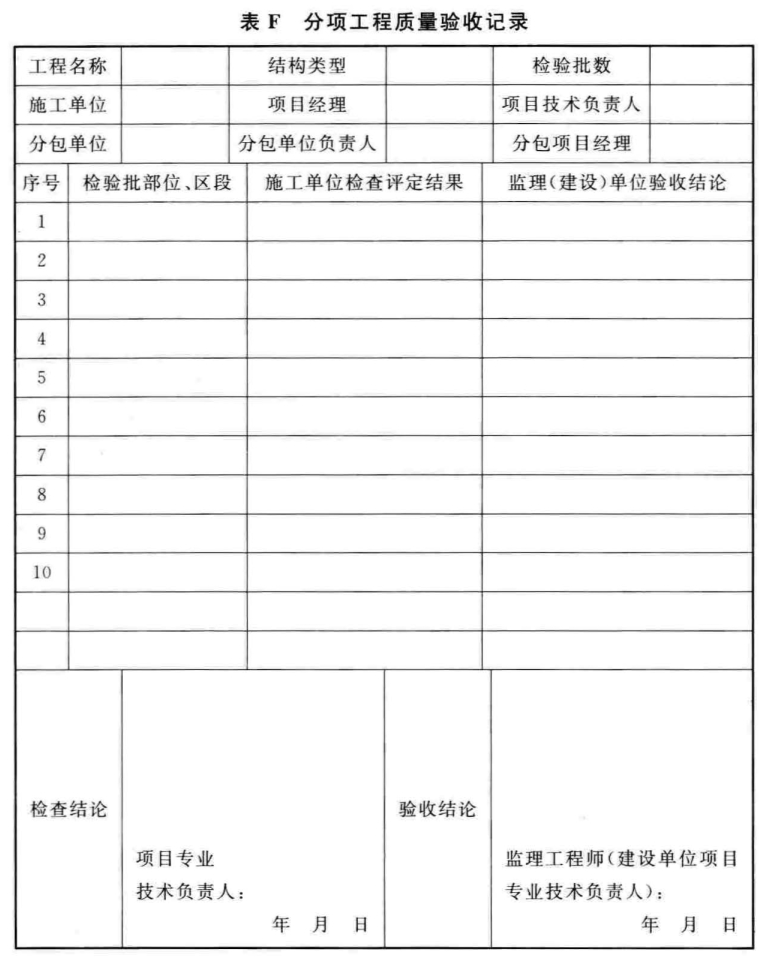

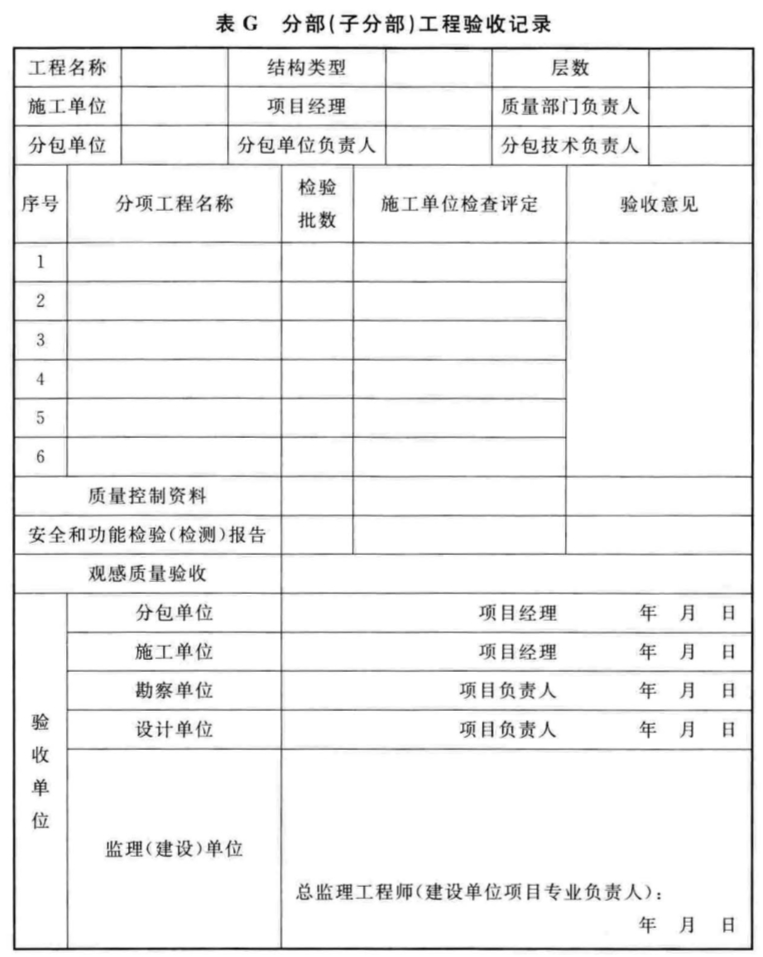

6.2.1 本条说明工程验收应具备的条件。6.2.2 本条强调工程要进行自检和预验收。 6.2.3 本条说明竣工验收的组织方。 6.3 工程验收6.3.1 电子工业厂房综合自动化工程验收应按“先产品,后系统;先分系统,后系统集成”的顺序进行。 6.3.2 工程实施及质量控制应包括与前期工程的交接和工程实施工作准备,进场材料和设备的检查、隐蔽工程验收和过程检查,工程安装质量检查,系统自检和试运行等。施工单位应分别按照本标准附录E、附录F和附录G的要求填写验收记录,并应由监理单位或建设单位签署验收意见。 6.3.3 施工单位应按照合同技术文件和工程设计文件的要求,对设备、材料和软件进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料和软件不得在工程上使用和安装。经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。 6.3.4 对工程设备安装质量进行检查和观感质量验收应采用现场观察、核对施工图、抽查测试等方法。 6.3.5 系统检测时各系统安装调试应已经完成,并进行了规定时间的试运行,具备相应的技术文件和质量控制记录。 6.3.6 建设单位应组织有关人员依据合同技术文件和设计文件,制定系统检测方案。 6.3.7 功能验收应分系统进行,并应符合下列规定: 1 应检测传感器显示数值是否与实际一致; 2 应检测执行机构的状态是否与输出一致; 3 应检测通讯类数值是否与发送端一致。 6.3.8 系统检测应按检测方案所列检测项目进行检测,检测结果应符合设计要求。 6.3.9 资料验收应包括下列内容: 1 完整的竣工图纸; 2 工程设计变更和洽商记录; 3 设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录; 4 工程质量验收记录; 5 试运行和系统调试记录。 6.3.10 工程验收应包括下列内容: 1 竣工图纸和工程质量控制文件; 2 检查观感质量; 3 抽查和复核系统检测项目。 6.3.11 工程验收结论应分为合格、不合格两类。验收项目均达标,应判定为合格。验收项目虽存在问题但经过整改后能予克服的,宜判定为合格。对于有不达标项又不具备整改条件,或即使整改也难以符合要求的,宜判定为不合格。 条文说明

6.3.1 说明电子工业厂房自动化工程系统验收的先后顺序。6.3.2 本条说明工程实施及质量控制的内容并强调要有验收记录。 6.3.3 对设备、材料和软件进场的交接检查和验收记录。 6.3.5 强调系统检测应该是在系统经过试运行,能够稳定运行时才可进行检测,以检验产品质量及安装质量。 6.3.6 说明检测的主导者及检测的依据。 6.3.10 本条说明工程验收的内容,包括资料验收和实物及系统功能验收。 6.3.11 对工程验收结论进行了规定。 6.4 工程移交6.4.1 竣工验收通过后,施工单位应向建设单位办理工程移交手续。 6.4.2 施工单位应将工程实体移交给建设单位。 6.4.3 施工单位在约定时间内应将全部工程资料及竣工图纸移交给建设单位。 条文说明

6.4.1 本条说明工程移交应具备的条件及责任主体。6.4.3 说明工程验收后资料移交的规定。 附录A 施工现场质量管理检查记录

附录B 材料、设备进场检验记录

附录C 设备开箱检验记录 附录D 隐蔽工程检查记录 附录E 检验批质量验收记录 附录F 分项工程质量验收记录 附录G 分部(子分部)工程验收记录 本标准用词说明1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1) 表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”: 3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”: 4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:”应符合的规定”或“应按执行”。 引用标准名录《建筑设计防火规范》GB 50016 |

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(强制)

国家标准(强制)