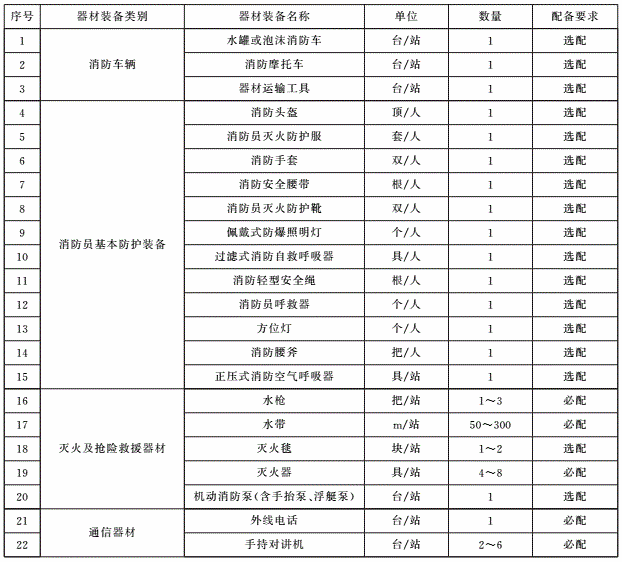

前言中华人民共和国安全行业标准文物建筑消防安全管理 Fire safety management for heritage buildings GA/T 1463-2018 2018-02-11发布 2018-05-01实施 中华人民共和国公安部 发布 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。 本标准负责起草单位:山西省公安消防总队、中国人民武装警察部队学院。 本标准参与起草单位:公安部消防局、青海省公安消防总队、陕西省公安消防总队、吉林省公安消防总队、西藏自治区公安消防总队。 本标准主要起草人:王勇、张华东、景绒、胡锐、王静波、张香萍、张元鹏、魏东、王增华、朱江、靳威、李芳、张耀泽、岳鹏、赵武军、武丽珍、谢景荣、周郑。 引言为切实吸取文物建筑火灾事故教训,规范文物建筑消防安全管理工作,提高文物建筑消防安全管理水平,预防和减少文物建筑火灾,依据《中华人民共和国消防法》等相关法律法规,制定本标准。本标准是通过分析文物建筑特性及其火灾特点后,在调查研究、总结实践经验,参考和吸收国内外有关资料,并广泛征求多方意见的基础上制定的。 1 范围本标准规定了文物建筑单位以及相关人员的消防安全责任与职责、消防组织、消防安全检查、消防设施器材设置与管理、火灾危险源控制与管理、消防宣传与培训、灭火和应急疏散、消防档案等要求和措施。本标准适用于具有火灾危险性且对公众开放的文物建筑,其他文物建筑的消防安全管理可参照本标准执行。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 13495.1 消防安全标志 第1部分:标志 GB 15630 消防安全标志设置要求 GB 25201 建筑消防设施的维护管理 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范 GA/T 1245 多产权建筑消防安全管理 JG46 施工现场临时用电安全技术规范 QX189 文物建筑防雷技术规范 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 文物建筑 heritage building 县级以上人民政府核定公布为文物保护单位的建筑物和构筑物。 3.2 消防道路 fire road 根据文物建筑防火需要和实际情况建设的,供一般消防车、小型消防车、消防摩托车以及手抬机动消防泵通行和人员疏散的道路。 4 总则4.1 文物建筑消防安全管理贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,坚持政府属地管理,行业依法监管,单位全面负责和谁使用谁负责、谁管理谁负责的原则,实行消防安全责任制。4.2 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应遵守消防法律、法规、规章,履行消防安全职责,建立完善的消防安全管理体系和机制。鼓励在火灾风险评估基础上,采用新技术、新产品、新措施进行安全防护。 5 消防安全责任与职责5.1 一般规定5.2 文物建筑产权单位或者管理、使用单位职责 5.3 消防安全责任人职责 5.4 消防安全管理人职责 5.5 专兼职消防管理人员职责 5.6 消防控制室值班人员职责 5.7 消防设施操作管理人员职责 5.1 一般规定5.1.1 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应落实消防安全责任制,明确岗位消防安全职责。文物建筑产权单位或者管理、使用单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。文物建筑产权单位或者管理、使用单位应确定本单位的消防安全管理人。5.1.2 文物建筑产权单位或者管理、使用单位可根据需要明确消防工作归口管理职能部门或者确定专兼职消防管理人员,具体实施消防安全管理工作。 5.1.3 文物建筑的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防设施操作人员应接受消防安全培训。自动消防系统的操作人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持证上岗。 5.1.4 有多个产权单位或者管理、使用单位的文物建筑,应明确各方的消防安全责任,确定或委托统一管理单位,按照 GA/T1245 的规定对消防安全实行统一管理。 5.2 文物建筑产权单位或者管理、使用单位职责5.2.1 落实消防安全责任制,制定各项消防安全制度、消防安全操作规程。5.2.2 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检测、检验、维修,确保完好有效。 5.2.3 保障疏散通道、安全出口、消防道路畅通。 5.2.4 定期组织防火巡查、检查,及时消除火灾隐患。 5.2.5 制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。 5.2.6 开展消防法规和消防安全知识宣传教育,对从业人员进行消防安全培训。 5.2.7 建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。 5.2.8 发生火灾及时报警,并组织扑救初期火灾,保护火灾现场,协助火灾调查。 5.3 消防安全责任人职责5.3.1 贯彻执行消防、文物等法律法规,掌握本单位的消防安全情况,全面负责本单位的消防安全工作。5.3.2 将消防安全工作与本单位其他各项工作统筹安排,批准实施消防工作计划。 5.3.3 为本单位消防安全管理提供必要的经费和组织保障。 5.3.4 组织建立本单位消防安全责任体系,批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。 5.3.5 定期组织防火检查,督促消除火灾隐患,及时处理涉及消防安全的重大问题。 5.3.6 根据规定建立专职消防队、微型消防站、志愿消防队,并配备相应的消防设施器材和装备。 5.3.7 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并定期实施演练。 5.4 消防安全管理人职责5.4.1 拟定年度消防安全工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。5.4.2 组织制定消防安全管理制度和消防安全操作规程,并负责检查督促落实。 5.4.3 拟定消防安全工作的经费预算和组织保障方案。 5.4.4 建立消防档案,确定本单位的消防安全重点部位。 5.4.5 组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作。 5.4.6 保障疏散通道、安全出口、消防道路畅通,组织实施对本单位消防设施、器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效。 5.4.7 组织管理专职消防队、微型消防站、志愿消防队,开展日常业务训练。 5.4.8 组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,拟定灭火和应急疏散预案,并组织实施和演练。 5.4.9 定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题。 5.4.10 完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。 5.5 专兼职消防管理人员职责5.5.1 具体实施消防安全工作计划。5.5.2 管理消防安全重点部位,维护保养管辖范围内的消防设施、器材。 5.5.3 实施防火巡查、检查,发现和消除火灾隐患。 5.5.4 协助编制灭火和应急疏散预案,并组织演练。 5.5.5 记录消防工作开展落实情况,完善消防档案。 5.5.6 发生火灾时,及时组织人员疏散和扑救初期火灾。 5.6 消防控制室值班人员职责5.6.1 熟悉和掌握消防控制室设备及其联动消防设施的功能及操作规程,按规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。5.6.2 对火警信号应立即确认。火灾确认后应立即报火警并向消防安全管理人或消防安全责任人报告,随即启动灭火和应急疏散预案。 5.6.3 及时确认故障报警信号,排除消防设施故障,不能排除的应立即报告消防安全管理人或消防安全责任人。 5.6.4 做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录。 5.7 消防设施操作管理人员职责5.7.1 熟悉和掌握消防设施的功能和操作规程。5.7.2 按照管理制度和操作规程检查、维护和保养消防设施,保证消防设施和消防电源处于正常运行状态。 5.7.3 发现故障应及时排除,不能排除的应立即报告消防安全管理人或消防安全责任人。 5.7.4 做好运行、操作和故障记录。 6 消防组织6.1 一般规定6.1.1 距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位应建立专职消防队,其他文物建筑产权单位或者管理、使用单位应建立微型消防站、志愿消防队,并配备消防装备,开展火灾防控工作。 6.1.2 专职消防队、微型消防站、志愿消防队应定期开展消防业务学习和灭火技能训练。 6.2 微型消防站建设 6.2.1 人员值守、器材存放等用房应设置在便于人员、车辆迅速出动的位置,可与消防控制室合用。 6.2.2 根据扑救火灾和应急救援的需要配备消防装备器材,且不应低于附录 A 的要求。 6.2.3 微型消防站人员配备不宜少于6人。 6.2.4 应设站长、副站长、消防员以及消防控制室值班人员等岗位并明确职责,配有消防车辆的微型消防站应设驾驶员岗位,站长由消防安全管理人兼任。 6.2.5 应建立值班备勤制度,分班编组执勤,确保24h值班备勤。 6.2.6 接到火警信息后,应在1min内核实火情,3min内到达现场处置。 6.2.7 应纳入当地灭火救援联勤联动体系,参与周边区域灭火处置工作。 7 消防安全检查7.1 防火巡查7.1.1 应进行每日防火巡查 ,可根据需要进行夜间防火巡查。文物建筑对公众开放期间,至少每 2 h 进行一次防火巡查;开放结束后,应进行巡查。设有电子巡更系统的文物建筑,应将建筑消防设施巡查部位纳入其中。 7.1.2 防火巡查应包括以下内容: a) 用火、用电有无违章情况; b) 疏散通道、安全出口、消防道路是否畅通; c) 消防设施器材、消防通讯设施、消防安全标志是否完好; d) 重点部位的人员在岗在位情况; e) 宗教活动用火是否在指定地点进行,是否确定专人看管并落实防火措施; f) 有无遗留火种、吸烟、动用明火现象; g) 地处森林、郊野的文物建筑防火隔离带范围内是否有杂草等易燃物,是否堆放柴草、木料、杂物等易燃可燃物品; h) 其他需要巡查的内容。 7.2 防火检查 7.2.1 每月应至少组织一次防火检查。 7.2.2 防火检查由消防安全责任人或消防安全管理人组织实施。 7.2.3 防火检查应包括以下内容: a) 各项消防安全管理制度和消防安全操作规程的执行和落实情况; b) 用火、用电 、用油、用气、人员住宿等有无违章情况; c) 疏散通道、安全出口、消防道路和消防水源情况; d) 消防设施器材、消防安全标志的设置及完好有效情况; e) 消防控制室的值班和设施运行、记录情况; f) 消防安全重点部位管理情况; g) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况; h) 地处森林、郊野的文物建筑防火隔离带设置情况; i) 宗教活动用火的管理情况; j) 电器产品的安装、使用及其线路的敷设是否符合消防技术标准和管理规定; k) 专兼职消防管理人员、自动消防系统的操作人员及其他人员消防知识掌握情况; l) 文物建筑的保护范围内是否附着干枯杂草、树枝、灌木等易燃可燃物; m)其他需要检查的内容。 7.3 火灾隐患整改 7.3.1 发现火灾隐患应立即整改。不能立即整改的,应制定方案限期整改。 7.3.2 在火灾隐患整改期间,应采取相应措施保障消防安全。 7.3.3 对自身无法解决的重大消防安全问题,应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告。 8 消防设施器材设置与管理8.1 设置原则消防设施器材的设置应以最小干预为原则,根据文物建筑的环境特点、火灾危险性和建筑特性等因素综合考虑,并避免对文物本体及其环境风貌造成影响或者破坏。 8.2 设置类型与场所 8.2.1 具备给水管网条件的,应充分利用给水管网条件设置室外消防给水系统。寒冷和严寒地区及其他有结冻可能的地区,消防给水系统应采取可靠的防冻保护措施。 8.2.2 不具备给水管网条件或给水管网条件不符合消防供水要求的,应利用天然水源或者结合地势设置高位水池作为消防水池。 8.2.3 火灾危险性较大且具备设置火灾自动报警系统条件的文物建筑宜设置火灾自动报警系统,并应按照 GB 50116 的要求向城市远程监控系统传输有关信息。 8.2.4 全国重点文物保护单位的砖木或木结构文物建筑的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统。 8.2.5 应按严重危险级配备灭火器,设置应符合 GB 50140 的规定。 8.2.6 文物建筑内无自然照明且有人员活动的场所、疏散距离超过 10 m 的内走道应设置疏散指示标志和疏散照明灯具。 8.2.7 消防控制室、消防水泵房以及发生火灾时仍需坚持工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 8.2.8 室外应配置水缸或水桶、沙子、铁锹等简易消防器材。 8.2.9 主要出入口附近应设置消防安全布局标识,标明文物建筑保护范围内消防水源(天然水源、消防水池,室外消火栓及可利用的市政消火栓)、消防道路、安全出口和疏散路线,消防器材等内容。消防安全标识的图形符号与几何尺寸、颜色、标志牌制作以及标识的设置位置、设置方法等应符合 GB 13495.1和GB 15630 的规定。 8.2.10 文物建筑的柱、梁、枋、檩、椽、楼板和闷顶内的梁架等木质构件表面可涂刷或喷涂木材专用防火阻燃液,建筑内悬挂的帐幔、幡幢、伞盖等可燃物,可采用织物专用阻燃液处理。 8.3 维护管理 8.3.1 应按照 GB 25201 的规定建立建筑消防设施的值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度,确保建筑消防设施正常运行。实体防护设施不应妨碍消防设施正常使用。消防设施器材在维修、更换期间,应采取有效措施确保文物建筑安全。 8.3.2 消防设施器材应明确巡查部位和内容,每日至少进行一次巡查,保证完好有效。 8.3.3 消防设施器材应定期检测、检查和维护管理。每年应对消防设施器材至少进行一次全面检测;每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查;每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况,对消防水池、消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;记录应完整准确,存档备查。 8.3.4 疏散通道、安全出口和消防道路应保持畅通 .不应占用防火间距。消防道路和消防车作业场地到不应设置影响灭火救援的障碍物。文物建筑的保护范围内举办祭祀、庙会、游园、展览等大型活动时,应根据实际情况限制文物建筑的使用方式和同时在内的人数。 8.3.5 建立消防设施器材故障报告和故障消除的登记制度。发生故障,应及时修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应经消防安全责任人批准,并采取有效措施确保安全。 8.3.6 消防水池、天然水源等消防水源应确保水量充足;消防泵出水管阀门、消防给水系统管道上的阀门应常开;消防水泵组等消防设备的控制装置及配电柜开关应处于自动位置。 8.3.7 除 8.3.1~8.3.6 的规定外,消防设施器材维护管理还应符合 GB 50974 和 GB 25201 的规定。 9 火灾危险源控制与管理9.1 一般规定9.1.1 对公众开放的文物建筑宜设置安全检查设备,严防火种和危险品进入。 9.1.2 文物建筑内禁止设置公共娱乐场所。 9.2 用火管理 9.2.1 文物建筑的保护范围内不应使用明火。宗教活动、日常生活和生产作业中确需用火的,应符合9.2.2~9.2.4 的规定。 9.2.2 宗教活动确需用火的,应符合以下规定: a) 燃灯、点烛、烧香、焚纸等宗教活动用火,应设在室外空旷、独立的固定位置,并应有专人看护,配备相应的消防器材。宗教活动结束后及时熄灭余火。无人看护时或大风天气禁止用火; b) 用火器具使用不燃材料制作,长明灯、蜡烛设置由不燃材料制成的固定灯座、灯罩和烛台等防护措施。放置香、灯、烛的案几、供桌等,其面板使用不燃材料或包覆不燃材料; c) 明火与帐幔、幡幢,伞盖等可燃物保持安全距离。条件允许时,使用电子产品替代明火。 9.2.3 日常生活确需用火的,应符合以下规定: a) 宜在文物建筑的保护范围外,独立建造厨房、锅炉房等生活用火建筑;不具备独立建造条件的,在厢房、走廊、庭院等附属建筑内集中使用,并确定专人管理,与文物建筑的其他部位采取防火分隔措施; b) 用于炊事和采暖的灶台、烟道、烟囱等使用不燃材料制作,并与可燃物之间保持安全距离或采取隔热措施。 9.2.4 生产作业确需用火的,应按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,采取消防安全措施,配置消防器材。作业结束后,应检查并确认无遗留火种。 9.2.5 文物建筑对公众开放区域内禁止吸烟。 9.3 用电管理 9.3.1 文物建筑内除为满足展示照明、生活、经营、办公、教学、宗教等活动必需的用电设备和监测报警设备外,不应使用其他电气设备。电气设备使用结束后,应切断电源。 9.3.2 文物建筑保护范围内电气线路禁止架空敷设。 9.3.3 使用的电气设备应选用国家合格产品,并应符合有关安全标准。 9.3.4 电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。 9.3.5 配电线路应设置与电气设备相匹配的短路、过载保护装置。 9.3.6 文物建筑内禁止使用白炽灯、高压汞灯等高温照明灯具。 9.3.7 配电箱、开关、插座、照明灯具和电气取暖设备应安装、放置在不燃材料上,靠近可燃物时,应用不燃材料进行防火隔离。 9.3.8 每年应对电气线路进行一次安全检测。 9.3.9 防雷设施应符合 QX 189 的规定,并定期进行测试维修。 9.3.10 修缮施工中的临时用电应符合 JGJ 46 的规定。 9.4 易燃可燃物管理 9.4.1 文物建筑的建设控制地带内禁止生产、储存、使用易燃易爆化学危险品,不应堆放柴草、木料等易燃、可燃物品。 9.4.2 文物建筑的建设控制地带内禁止销售、储存、燃放烟花爆竹和孔明灯。 9.4.3 文物建筑内禁止使用天然气、煤气、液化石油气、燃料油、甲醇燃料等易燃可燃气体、液体。 9.4.4 修缮施工中确需使用油漆、稀料等易燃化学品的,应在文物建筑的保护范围外存放并实行限额领料,禁止在施工中交叉作业,禁止在作业现场调配用料,禁止使用喷枪作业。 9.4.5 地处森林、郊野的文物建筑周围应开辟宽度30m~50m的防火隔离带,并清除文物建筑周边30m范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。 10 消防宣传与培训10.1 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应通过多种形式开展经常性的消防宣传与培训。10.2 对公众开放的文物建筑,应在主要出入口等醒目位置设置用于消防公益宣传的宣传栏,并利用手机 App、微信公众号、视频、网络、电子显示屏等形式向公众宣传防火、灭火和疏散逃生等常识。 10.3 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应建立消防培训制度,至少每半年组织全员开展一次消防培训。对新上岗的人员应进行岗前消防培训。 10.4 文物建筑消防培训应包括以下内容: a) 有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程; b)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施; c) 消防设施、器材的性能、使用方法和操作规程; d) 报火警、扑救初期火灾以及组织引导疏散逃生的知识和技能; e) 灭火和应急疏散预案的内容、操作程序和方法。 11 灭火和应急疏散11.1 灭火和应急疏散预案文物建筑的灭火和应急疏散预案应包括以下内容: a) 文物建筑的基本情况,火灾危险性分析; b) 组织机构及职责任务。成立消防应急指挥部,下设通信联络组、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、后勤保障组等职能小组,并明确组成人员及职责任务; c) 报警和接警处置程序; d) 应急疏散的组织程序和措施; e) 扑救初期火灾的程序和措施,扑救文物建筑火灾的注意事项; f) 通信联络、安全防护、灭火物资保障等综合保障措施,当地公安消防队、专职消防队等应急救援队伍的通信联络方式; g) 培训与演练; h) 全国重点文物保护单位中的古建筑群,可根据需要邀请有关专家对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。 11.2 灭火和应急疏散演练 11.2.1 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练,演练应按照灭火和应急疏散预案实施。 11.2.2 应根据实际情况将火情设定在人员集中、火灾危险性较大的部位或场所。 11.2.3 演练时,应设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。 11.2.4 演练结束后应进行总结,并对预案进行修改完善。 11.2.5 演练过程应进行拍照、摄像,妥善保存演练相关文字、图片、影像等资料。 11.3 灭火和应急疏散实施程序 文物建筑产权单位或者管理、使用单位确认发生火灾后,应立即启动灭火和应急疏散预案,开展以下工作: a)报火警; b) 各职能小组履行预案中确定的职责; c) 组织和引导人员疏散; d) 使用文物建筑内的消防设施、器材扑救初期火灾; e) 指定专人接应消防车辆到达火灾现场; f) 指定专人向消防救援人员提供文物建筑基本情况、扑救文物建筑火灾的注意事项等信息; g) 保护火灾现场,维护现场秩序。 12 消防档案12.1 档案管理2.1.1 文物建筑产权单位或者管理、使用单位应建立纸质消防档案,并宜同时建立电子档案。 12.1.2 消防档案内容应全面反映文物建筑的基本情况和消防工作的开展情况,并附有必要的图纸、图表,根据情况变化及时更新。 12.1.3 消防控制室值班记录、防火巡查检查记录、建筑消防设施巡查记录、维护保养记录、培训记录等动态管理记录存档时间不应少于1年,检测记录、故障维修记录存档时间不应少于5年,重要的技术资料、图纸、法律文书等应永久保存,其他档案材料应根据需要确定保存期限。 12.1.4 消防档案应由专人统一管理,按档案管理要求装订成册。 12.2 档案内容 12.2.1 消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。 12.2.2 消防安全基本情况应包括以下内容: a) 基本概况和消防安全重点部位情况; b) 消防设计审核、消防验收等许可文件及相关资料; c) 消防组织和消防安全责任人; d) 消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程; e) 消防设施器材配置情况; f) 专职消防队、微型消防站和志愿消防队人员及消防装备配备情况; g) 消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室值班人员、消防设施操作管理人员等重点工种人员的基本情况; h) 消防产品、防火材料的合格证明材料; i) 灭火和应急疏散预案。 12.2.3 消防安全管理情况应包括以下内容: a) 消防安全会议记录; b) 公安机关消防机构填发的各种法律文书; c) 消防控制室值班记录、防火巡查检查记录、消防设施定巡查记录、自动消防设施检测、维护保养记录、故障维修记录以及委托检测和维修保养的合同; d)火灾隐患及其整改情况记录; e)防火巡查、检查记录; f) 有关电气设备检测等记录资料; g) 消防安全培训记录; h) 灭火和应急疏散预案的演练记录; i)火灾情况记录; j) 消防奖惩情况记录。 附录A (规范性附录)微型消防站器材装备配备标准文物建筑微型消防站器材装备配备标准见表 A.1。表 A.1 文物建筑微型消防站器材装备配备标准

参考文献[1] 《中华人民共和国文物保护法》2007[2] 《中华人民共和国消防法》2008 [3] 《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61号) [4] 文物建筑防火设计导则(试行),国家文物局,2015 [5] 文物建筑电气防火导则(试行),国家文物局、公安部消防局,2017 [6] 消防安全重点单位微型消防站建设标准(试行),公安部消防局,2015 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准