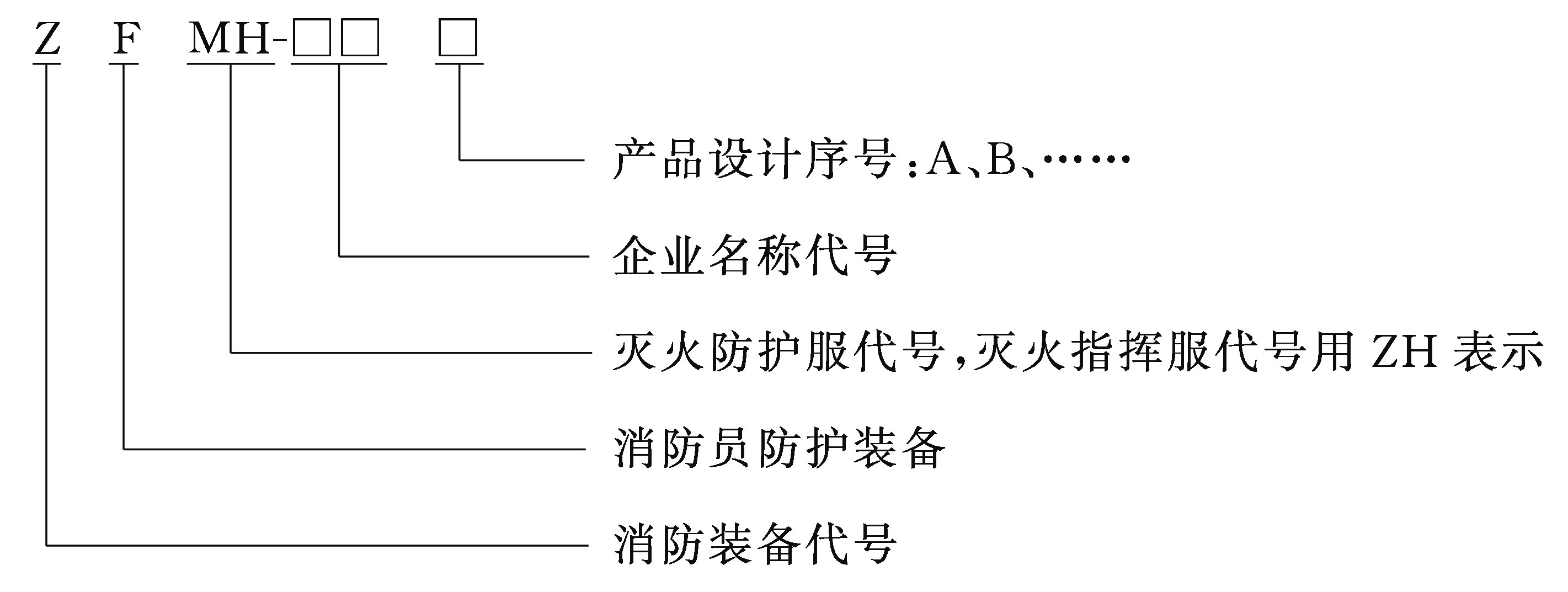

前言中华人民共和国公共安全行业标准 本标准的第6章、第8章和9.1为强制性,其余章条为推荐性。消防员灭火防护服 Fireman’s protective clothing for firefighting GA 10-2014 代替GA 10-2002,GA 140-1996 2014-01-20 发布 2014-03-01实施 人民中华共和国公安部 发布 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准代替GA 10-2002《消防员灭火防护服》和GA 140-1996《消防指挥服》。本标准的修订以GA 10-2002为主, 同时整合了GA 140-1996全部内容。与GA 10-2002相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——增加了型号的编制方法要求(见4.1); ——增加了救生拖拉带的设计要求(见5.5); ——增加了整体热防护性能试验现象的要求(见6.1); ——增加了隔热层和舒适层洗涤25次后的阻燃性能要求(见6.2.1); ——增加了固定在防护服外层的各种材料阻燃性能的要求(见6.2.2); ——增加了救生拖拉带材料及缝纫线的阻燃要求(见6.2); ——提高了隔热层和防水透气层热稳定性能要求(见6.3.1); ——增加了救生拖拉带材料的热稳定性能要求(见6.3.1); ——增加了舒适层热稳定性能的要求(见6.3.2) ——增加了每层材料缩水率的要求(见6.4); ——增加了舒适层断裂强力的要求(见6.6.2); ——增加了救生拖拉带材料的断裂强力要求(见6.6.3); ——增加了外层材料光色牢度的要求(见6.9); ——提高了防水透气层耐静水压性能要求(见6.10); ——增加了防水透气层洗涤25次后的拒油性能要求(见6.12); ——增加了救生拖拉带的功能性能要求(见6.19); ——增加了救生拖拉带的功能性能试验方法(见附录C)。 本标准修订时参考了NFPA 1971:2007《建筑消防用防护装备》。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防员防护装备分技术委员会(SAC/TC 113/SC 12)归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。 本标准主要起草人:徐兰娣、徐耀亮、姜敏、黄辉。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GA 10-1991 、GA 10-2002; ——GA 140-1996。 1 范围 本标准规定了消防员灭火防护服的术语和定义、型号、款式、号型、规格、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T 1335.1 服装号型 男子 GB/T 1335.2 服装号型 女子 GB/T 3917.3-2009 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定 GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 GB/T 3923.1-2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法) GB/T 4744-2013 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 GB/T 4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法 GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法 GB/T 8427-2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧 GB/T 8628-2001 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序 GB/T 8630-2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定 GB/T 12704.1-2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第1部分:吸湿法 GB/T 13773.1-2008 织物及其制品的接缝拉伸性能 第1部分:条样法接缝强力的测定 GB/T 19977-2005 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验 GA 7 消防手套 GA 124 正压式消防空气呼吸器 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 灭火防护服 protective clothing for firefighting 消防员进行灭火救援时穿着的用来对躯干、头颈、手臂和腿部进行防护的专用服装。 3.2 防水透气层 moisture barrier 用于阻止水向隔热层渗透同时又能排出水蒸气的防护服部分。 3.3 隔热层 thermal barrier 用于提供隔热保护的防护服部分。 3.4 接缝 seam 防护服面料的两个边缘通过缝纫或其他方式进行连接的部位。 3.5 反光标志带 reflective trim 缝纫在外衣上能反射光线作为标志用的面料部分。 4 型号、款式、号型、规格4.1 型号 消防员灭火防护服的型号编制方法如下:

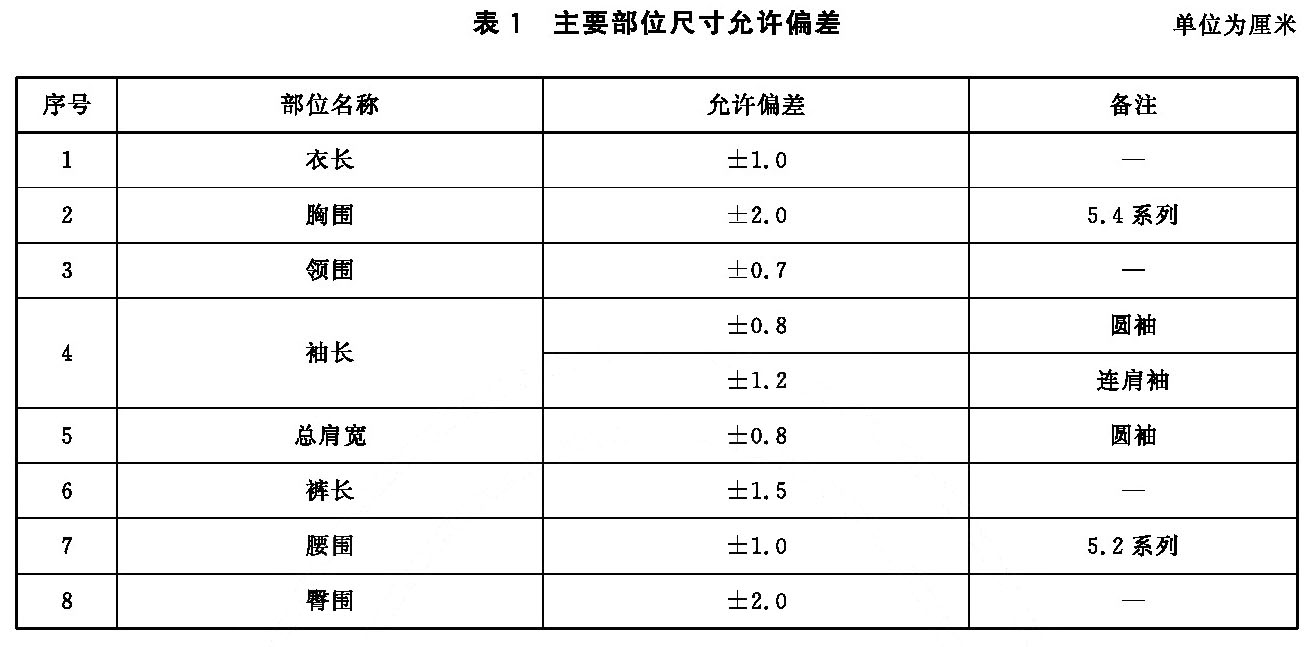

示例:ZFMH——消防员灭火防护服;ZFZH——消防员灭火指挥服。 4.2 款式消防员灭火防护服(以下简称“防护服”)的款式应为分体式,由防护上衣和防护裤子组成,也可设计成连体式。 灭火指挥服的款式应为风衣式,与防护裤子配套使用。 4.3 号型 防护服的号型设置按GB/T 1335.1、GB/T 1335.2的规定执行。 4.4 规格 4.4.1 防护服的规格设计按照GB/T 1335.1、GB/T 1335.2的规定执行。 4.4.2 防护服主要部位规格允许偏差见表1的规定。

5 设计要求5.1 防护服的结构防护服应由外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层材料组合而成。这种组合可制作成一体式或分拆式夹衣结构,并满足第6章的要求和基本服装制作工艺要求。分拆式夹衣结构防护服内衬防护材料层被取下时,应有警示标志。 5.2 防护服上衣 5.2.1 保护的区域 防护服上衣应对消防员的上部躯干、颈部、手臂和手腕提供保护,但保护的范围不包括头部和手部。 防护服上衣和防护服裤子之间的重叠部分应不小于200mm。 5.2.2 衣领 防护服上衣的衣领高度应不小于100mm,并有搭接或扣牢配件。衣领的结构包括外层、防水透气 层、隔热层。 5.2.3 门襟 门襟的结构应包含外层、防水透气层和隔热层。 5.2.4 袖口 每件防护服上衣袖子应有防护护腕,防止燃烧的碎片进入到袖子中,并有防水的功能设计。袖口不得妨碍防护服的穿着,并与防护手套的佩戴相配合。 5.2.5 口袋 防护服外口袋的底部应有排水口设计。 5.3 防护服裤子 防护服裤子应对消防员的下肢和腿部提供保护,但不包括踝部和脚部。 5.4 反光标志带 反光标志带应牢固地缝合在防护服上衣和裤子上,分体式防护服在上衣胸围、下摆、袖口、裤脚处缝合宽度不应小于50mm的反光标志带。反光标志带的设置,能在360°方位均能可见。 5.5 救生拖拉带 防护服应安装救生拖拉带,当将其展开救援消防员时,应能拉住消防员的上躯体、腋下部位和肩部。救生拖拉带应坚韧牢固,能承受消防员身体重力的拖拉。 5.6 标签的位置 标签应缝合在防护上衣前胸左侧的舒适层上。 5.7 颜色 防护服的外层颜色宜为藏蓝色。 5.8 辅料 防护服所用辅料的要求如下: a)所有五金件应无斑点、结节或尖利的边缘,并经防腐蚀处理; b)选用具有永久性阻燃的缝纫线和搭扣,颜色应与外层材料、反光标志带相匹配; c)防护上衣的前门襟处应选用不小于8号的拉链,颜色与外层材料相匹配; d)防护裤子的背带应选用便于调整长度、容易更换的松紧带。 6 性能要求6.1 整体热防护性能6.2 阻燃要求 6.3 热稳定性能 6.4 缩水率 6.5 表面抗湿性能 6.6 断裂强力 6.7 撕破强力 6.8 单位面积质量 6.9 色牢度 6.10 耐静水压性能 6.11透湿率性能 6.12 拒油性能 6.13 针距密度 6.14 色差 6.15 接缝断裂强力 6.16 反光标志带 6.17 质量 6.18 外观 6.19 救生拖拉带的功能性能 6.1 整体热防护性能防护服整体热防护能力的TPP值不应小于28.0,且无熔融、脆裂和收缩现象。6.2 阻燃要求6.2.1 防护服的外层、隔热层、舒适层材料,反光标志带,膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料,经过25次洗涤后,损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融, 滴落现象。6.2.2 固定在防护服外面的防护护腕、布标签、徽章、挂衣环、黏合物、拉链基布、缝纫线、口袋材料,经过25次洗涤后,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融,滴落现象。 6.3 热稳定性能6.3.1 防护服的外层、防水透气层、隔热层材料,膝盖、肘部、肩部等外层加强材料,经(260±5)℃热稳定性能试验后,沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化。6.3.2 舒适层的材料经(180±5)℃热稳定性能试验后,沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化。 6.3.3 防护服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后,应无熔化、烧焦的现象。 6.3.4 防护服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后,应能保持其原有的功能。 6.3.5 防护服救生拖拉带所用的材料经(260±5)℃热稳定性能试验后,沿经、纬向尺寸变化率不应大于10%,试样表面应无明显变化。 6.4 缩水率防护服的外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料,经过5次洗涤后,沿经、纬向缩水率不应大于5%。6.5 表面抗湿性能外层材料洗涤5次后,沾水等级不应小于3级。6.6 断裂强力6.6.1 外层材料经、纬向干态断裂强力不应小于650N。6.6.2 舒适层材料经、纬向干态断裂强力不应小于300N。 6.6.3 防护服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力不应小于7000N。 6.7 撕破强力外层材料经、纬向撕破强力不应小于100N。6.8 单位面积质量每层材料的单位面积质量应符合面料供应方提供的额定量的(100±5)%范围内。6.9 色牢度外层材料耐洗沾色和耐水摩擦不应小于3级,光色牢度不应小于4级。6.10 耐静水压性能洗涤25次后,防水透气层材料的耐静水压不应小于50kPa。6.11 透湿率性能防水透气层材料的透湿率不应小于5000g/(m²•24h)。6.12 拒油性能防水透气层材料洗涤25次后,拒油不应小于3级。6.13 针距密度各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜,明暗线每3cm不应小于12针,包缝线每3cm不应小于9针。6.14 色差防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。6.15 接缝断裂强力外层材料接缝断裂强力不应小于650N。6.16 反光标志带6.16.1 逆反射系数

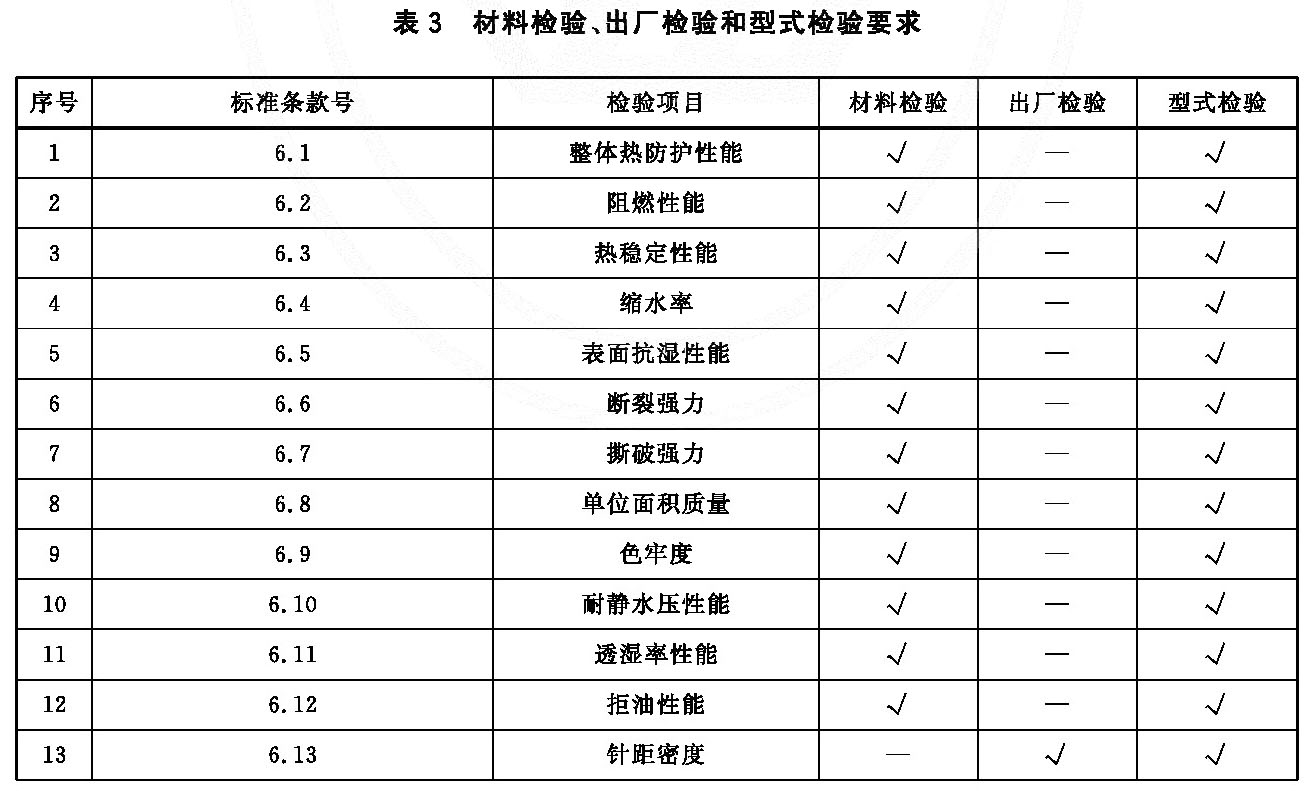

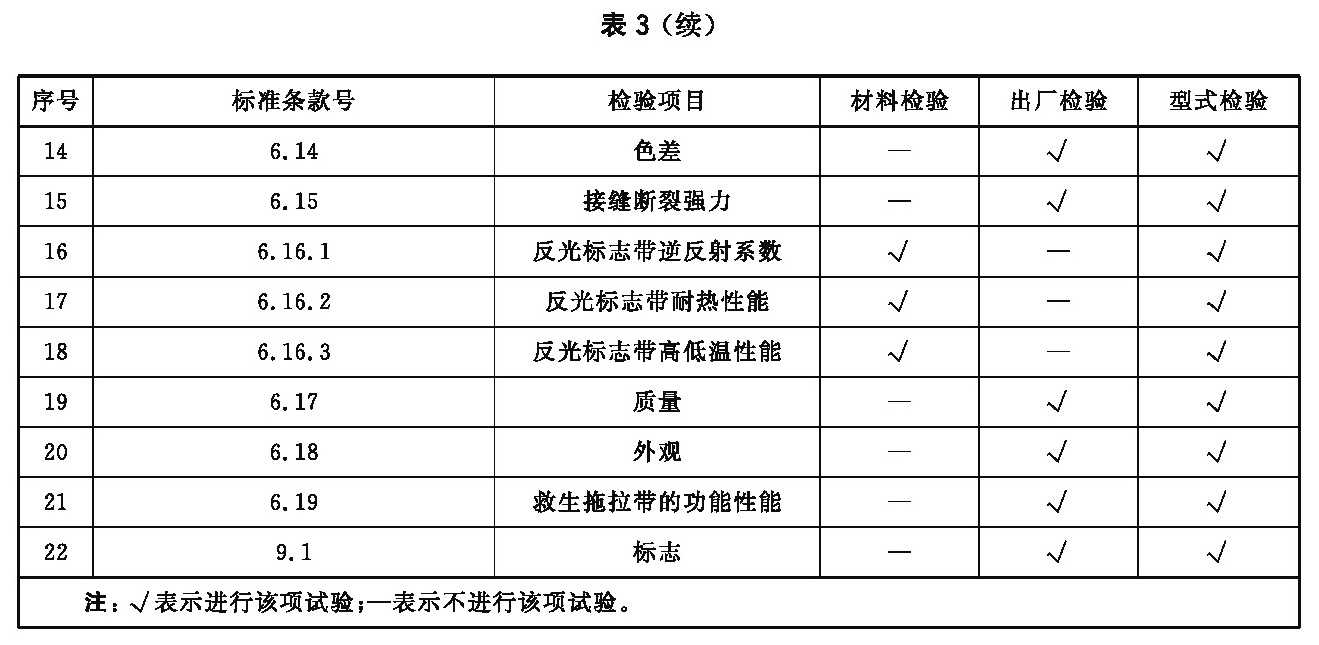

6.16.2 耐热性能 6.17 质量整套防护服的质量不应大于3.5kg。 6.18 外观 防护服的外观要求如下: 6.19 救生拖拉带的功能性能救生拖拉带展开时间不应大于10s,拖动测试假人距离不应小于2.5m。7 实验方法7.1 样品的洗涤干燥整套防护服洗涤时,应按GB/T 8629-2001的5A方法进行,干燥按该标准中程序C规定的方法进行。 7.2 整体热防护性能试验 整体热防护试验方法按附录A进行,判断试验结果是否符合6.1的规定。 7.3 阻燃性能试验 阻燃试验方法按GB/T 5455-1997进行,判断试验结果是否符合6.2的规定。 7.4 热稳定性能试验 外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料,救生拖拉带,膝盖、肘部、肩部等外层加强材料的热稳定性能试验方法按附录B进行,缝纫线、五金件的热稳定性能试验方法按附录B的B.2.1、B.4、B.5进行,判断试验结果是否符合6.3的规定。 7.5 缩水率 缩水率性能试验样品准备按GB/T 8628-2001,洗涤方法按GB/T 8629-2001的5A方法进行, 数据计算按GB/T 8630-2002进行,判断试验结果是否符合6.4的规定。 7.6 表面抗湿性能试验 表面抗湿试验方法按GB/T 4745-2012进行,判断试验结果是否符合6.5的规定。 7.7 断裂强力试验 断裂强力试验方法按GB/T 3923.1-2013进行,判断试验结果是否符合6.6的规定。 7.8 撕破强力试验 撕破强力试验方法按GB/T 3917.3-2009进行,判断试验结果是否符合6.7的规定。 7.9 单位面积质量 用称量范围为0g~500g,感量为0.5g的架盘天平测定,判断试验结果是否符合6.8的规定。 7.10 色牢度试验 色牢度试验方法分别按GB/T 3920-2008、GB/T 3921-2008、GB/T 8427-2008进行,判断试验结果是否符合6.9的规定。 7.11 耐静水压性能试验 耐静水压试验方法按GB/T 4744-2013进行,判断试验结果是否符合6.10的规定。 7.12 透湿率性能试验 防水透气层材料的透湿率试验方法按GB 12704.1-2009进行,判断试验结果是否符合6.11的规定。 7.13 拒油性能试验 拒油性能的试验方法按GB/T 19977-2005进行,判断试验结果是否符合6.12的规定。 7.14 针距密度检查 在防护服上任取3cm计量,判断检查结果是否符合6.13的规定。 7.15 色差检验 测定色差级别时,被测部位应纱线编织方向一致,用600lx及以上的等效光源。入射光与被测物约成45°角,观察方向与被测物大致垂直,距离60cm目测。与GB/T 250样卡对比,判断检验结果是否符合6.14的规定。 7.16 接缝断裂强力试验 接缝断裂强力试验方法按GB/T 13773.1-2008进行,判断试验结果是否符合6.15的规定。 7.17 反光标志带性能试验 7.17.1 逆反射系数的试验 反光标志带的逆反射系数的试验要求如下: a) 试验环境:温度(20±2)℃,湿度(65±5)%; b) 样品的尺寸与数量:200mm×50mm的反光材料3块; c) 逆反射系数测量仪器观察角能在12'〜2°范围内可调,最小分度值不应大于0.01°。入射角能在0°〜40°范围内可调,最小分度值不应大于1°; d) 经过水平和垂直方向上分别测量5次后,将所测的数据取平均值,判断试验结果是否符合6.16.1的规定。 7.17.2 耐热性能试验 先将试样放置在温度为(260±5)℃的干燥箱内,试验5min后取出样品,再按7.17.1的方法进行, 判断试验结果是否符合6.16.2的规定。 7.17.3 高低温性能试验 样品尺寸为200mm×50mm,在(50±2)℃的环境中连续放置12h,取出后应立即转至(-30±2)°C的环境中连续放置20h后取出,判断试验结果是否符合6.16.3的规定。 7.18 质量 用称量范围为0g〜10000g,精度不低于3级的重量衡器测定,判断试验结果是否符合6.17的规定。 7.19 外观检查 用目测法进行,判断检查结果是否符合第5章和6.18的规定。 7.20 救生拖拉带的功能性能试验 救生拖拉带的功能性能试验方法按附录C进行,判断试验结果是否符合6.19的规定。 8 检验规则8.1 检验分类8.2 材料检验 8.3 出厂检验 8.4 型式检验 8.1 检验分类防护服的检验分为材料检验、出厂检验和型式检验。8.2 材料检验8.2.1 材料检验应包含防护服每层材料,膝盖、肘部、肩部等外层加强材料,反光标志带,缝纫线,救生拖拉带和五金件。 8.3 出厂检验8.3.1 防护服应按表3规定的项目进行出厂检验,经检验合格后方可出厂。8.3.2 出厂检验1000套为一批次,不足1000套以实际生产量为一批,每批抽取2套样品。按表3进行检验后如有一项不合格,则对不合格项目进行加倍抽样检验,若仍出现不合格,则该批产品为不合格。 8.4 型式检验8.4.1 型式检验按表3的规定项目,通常在下列情况下进行: a)新产品试制的定型检验; b)材料、款式、工艺有较大改变可能影响产品性能时; c)停产一年以上恢复生产时; d)产品发生重大质量事故时; e)产品强制性准入制度有要求时; f)质量监督机构依法提出型式检验要求时。 8.4.2 型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽样,样本数量为3套防护服和外层、防水透气层、隔热层、舒适层等每层数量为1m的面料。

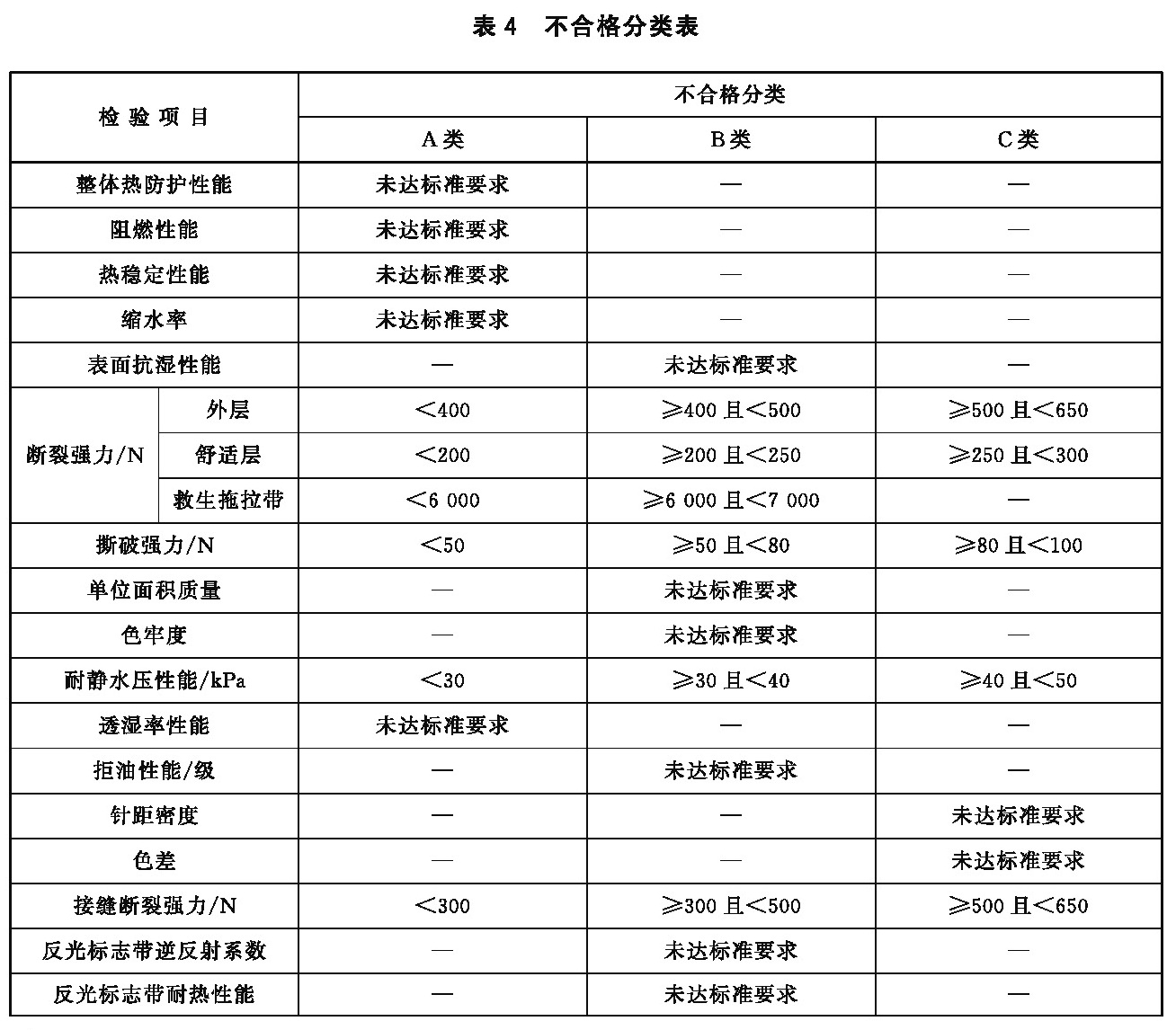

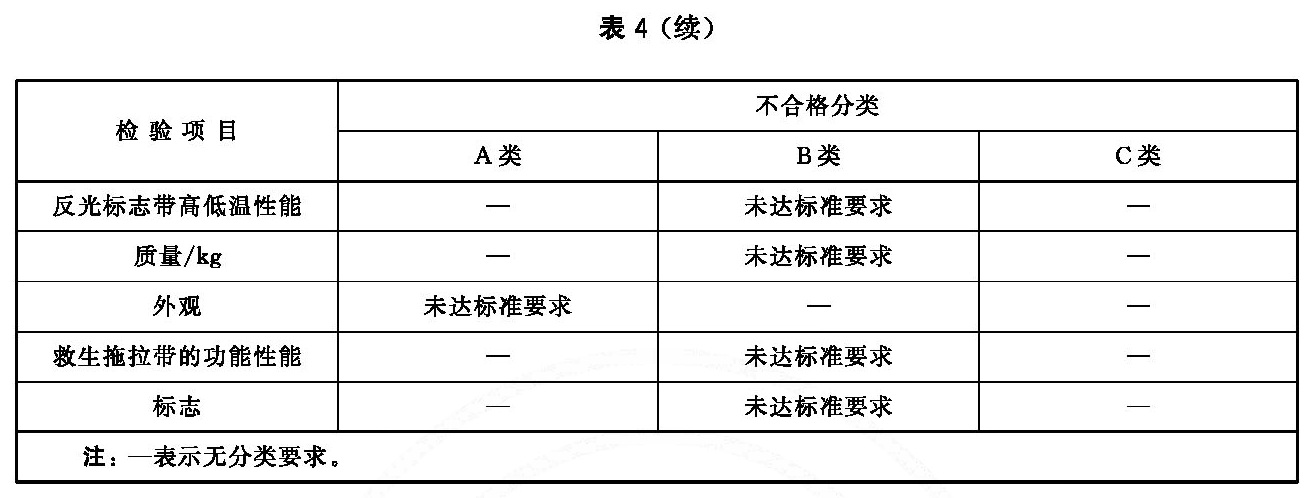

8.4.3 型式检验项目的不合格分类见表4的规定。

a)出现A类不合格; b)出现大于或等于2个B类不合格; c)出现1个B类不合格时,同时出现大于或等于2个C类不合格; d)出现大于或等于3个C类不合格。 9 标志、包装、运输和贮存9.1 标志每一件防护服应有永久性的标签,标签上应提供图1中所规定的内容:

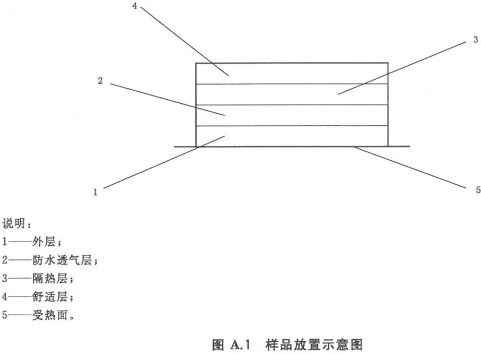

9.2 产品说明 防护服的生产厂家应为每一件防护服提供下列说明: a) 清洗及修整的方法; b) 维护保养方法; c) 安全注意事项; d)储存条件; e) 保修信息; f) 安装救生拖拉带时,应详细说明其使用要求及注意事项。 9.3 包装 9.3.1 每套防护服的内包装为塑料袋包装,每5套防护服为一个包装箱并附有产品说明书、合格证。 9.3.2 防护服的外包装宜采用纸箱,纸箱外应印有GB/T 191规定的如下有关标记: a) 产品名称、型号、规格; b) 数量及总质量; c) 包装箱的外形尺寸; d) 生产日期或生产批号; e) 防雨、防晒、防钩挂标志; f) 执行标准编号; g) 生产厂名、商标。 9.4 运输 防护服在运输中应轻装轻卸,避免雨淋、受潮、曝晒,并避免与油、酸、碱等易燃、腐蚀性物品或化学药品混装。 9.5 贮存 防护服应贮存在干燥、通风的仓库中。 附录A (规范性附录)整体热防护性能试验A.1 原理 通过对织物表面导致人体二度烧伤(灼伤)所需热能测定,评价服装热防护的相对能力。 A.2 样品 取3个样品进行整体热防护性能试验,样品的大小应为150 mmX150 mm,包含防护服的所有防护层。 A.3 试验准备 在(20±2)°C和(65±5)%的相对湿度条件下将样品保持24 h。 A.4 试验步骤 所有试验和校准都应在一个通风橱内进行以便带走燃烧产物烟或烟气。 将总热通量定在(83±4)kW/m²,相当于(2.0±0.1)cal/(cm² • s)之后,应用试验铜热量计测量总热通量。将防护服如图A.1放置。

试验铜热量计应放在样品穿向皮肤的一面直接接触,打开百叶窗,开始试验,标明暴露开始时间,30s后关闭百叶窗。 A.5 试验结论 从反应曲线和标准Stoll二度烧伤曲线相交点,读出导致二度烧伤的时间精确到0.1 s。按式(A.1) 计算出TPP,取3块试样的平均值为计算结果。 TPP = F X T ......................................................... ( A.1 ) 式中: TPP——热防护能力; F——暴露热通量,单位为卡每平方厘米秒[cal/(cm2 • s)]; T——导致烧伤的时间,单位为秒(S)。 附录B (规范性附录)热稳定性能试验B.1 原理织物在高温环境下保持一段时间以后,通过测量其尺寸变化率评价织物的热稳定性。 B.2 装置 B.2.1 干燥箱的参数如下: ——温度范围:20 °C~300°C; ——温度波动度:±2.0 °C ; ——有足够的容积使试验样品单独放置。 B.2.2 测量直尺应采用1 m长的毫米刻度尺。 B.3 样品 尺寸10 cmX10 cm,沿经、纬向各取3块样品。 B.4 试验准备 在(20±2)°C的温度和(65±5)%的相对湿度条件下将样品保持24 h。 B.5 试验步骤 将干燥箱加热至所需温度,迅速将样品放入干燥箱内,样品不应与干燥箱壁接触,自关上干燥箱门 起记录时间,5 min后打开干燥箱门,取出样品。 B.6 试验结论 应在2 min以内,测量样品的长、宽尺寸,按式(B.1)计算最大尺寸变化率,以3块试样的平均值为 检验结果。

式中: P——尺寸变化率,%; D1——加热前尺寸,单位为毫米(mm); D2——加热后尺寸,单位为毫米(mm)。 附录C (规范性附录)救生拖拉带功能性试验C.1 原理 通过对救生拖拉带展开所需时间和拖动测试假人距离的测定,评价救生拖拉带的救援功能。 C.2 样品 试验样品应是安装救生拖拉带的防护服,取3套样品进行救生拖拉带功能性试验。 C.3 试验装置 试验装置包括: a) 一个人体模型,模型身高为167 cm,体重为75 kg; b) —副适合测试人员手型的消防手套,消防手套应符合GA 7的规定; c) 一套符合GA 124规定的正压式消防空气呼吸器。 C.4 试验步骤 C.4.1 选择一套适合人体模型胸围尺寸的防护服穿在人体模型上,并按照正压式消防空气呼吸器的使用说明,给人体模型正确佩戴正压式消防空气呼吸器,形成一个测试假人。 C.4.2 将测试假人放置在混凝土地面上。 C.4.3 一名测试人员戴好消防手套,另外一名测试人员做好计时准备。 C.4.4 戴手套的测试人员展开救生拖拉带,计时人员记录展开时间。展开时间是从测试人员接触测试 假人开始计时至测试假人开始移动的时间。 C.4.5 测试人员拉住救生拖拉带沿直线在混凝土地面上拖拉测试假人,拖拉距离超过2.5 m即可停止。 C.4.6 在展开救生拖拉带和拖拉测试假人时,应观察正压式消防空气呼吸器是否有脱落现象。 C.5 试验结果判定 出现下面任何一种或一种以上情况均判定为不合格: a) 救生拖拉带展开时间超过10 s; b) 拖动测试假人距离低于2.5m; c) 正压式消防空气呼吸器有脱落现象。 |

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准