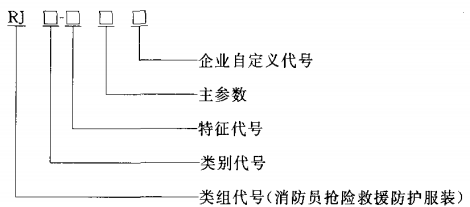

前言中华人民共和国公共安全行业标准 消防员抢险救援防护服装 Firefighters’ protective ensemble for rescue GA 633-2006 2006-08-29 发布 2007-01-01 实施 中华人民共和国公安部发布 本标准第6章、9.1为强制性条文,其余为推荐性条文。 本标准主要参考NFPA1951《城市搜索与救援作业全套防护服装》(2001版),结合我国消防队伍的实际使用状况以及我国现有的技术水平和生产能力而制定。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化委员会第五分技术委员会(SAC/TC 113/SC5)归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所、北京英特莱科技有限公司。 本标准主要起草人:周凯、施巍、李瑜璋、马伟光、马皎皎、刘学峰、徐兰娣、曹永强、景京、杨小时、姜敏。 1 范围本标准规定了消防员抢险救援防护服装(包括消防员抢险救援防护服、消防员抢险救援防护头盔、消防员抢险救援防护手套和消防员抢险救援防护靴)的定义、型号、设计要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于消防员在抢险救援作业时穿戴的抢险救援防护服、抢险救援防护头盔、抢险救援防护手套和抢险救援防护靴等全套防护服装。 本标准不适用于消防员在灭火作业时,或处置放射性物质、生物物质及危险化学物品作业时穿戴的全套防护服装。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 191-2000 包装储运图示标志(eqv ISO 780:1997) GB250-1995 评定变色用灰色样卡(idt ISO 105/A02:1993) GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994) GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法(杯式法) GB/T 1335.1-1997 服装型号 男子 GB/T 1335.2-1997 服装型号 女子 GB/T 1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克降磨耗机) GB/T 2428-1998 中国成年人头型系列 GB 2811 安全帽 GB/T 3293.1-1998 鞋号(idt ISO 9407:1991) GB/T 3903.1-1994 鞋类通用检验方法 耐折试验方法 GB/T 3917.3-1997 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定(eqv ISO 9073-4:1989) GB/T 3920-1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993) GB/T 3923.1-1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长的测定 条样法 (neq ISO/DIS 13934-1:1994) GB/T 4744-1997 纺织织物 抗渗水性能测定 静水压试验(eqv ISO 811:1981) GB/T 4745-1997 纺织织物 表面抗湿法测定 沾水试验(eqv ISO 4920:1981) GB/T 5455-1997 纺织品 燃烧性能试验 垂直法 GB 6529-1986 纺织品的调湿和试验用标准大气(neq ISO 139:1973) GB/T 8629-2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO/FDIS 6330:2000) GB 8965-1998 阻燃防护服(neq ISO 10528 = 1995) GB 12011-2000 电绝缘鞋通用技术条件 GB 12624-1990 劳动防护手套通用技术条件 GB/T 12703-1991 纺织品静电测试方法 GB/T 13773-1992 机织物及制品接缝强力和接缝强度效率试验方法 GB/T 19089-2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法 HG/T 3081-1999 胶面防砸安全靴 QB/T 1002-2005 皮鞋 QB/T 1583-1992 皮制手套型号 QB/T 1584-1992 日用皮手套 QB/T 3812.4-1999 皮革 厚度的测定 QB/T 3812.5-1999 皮革 抗张强度和伸长率的测定 QB/T 3812.6-1999 皮革 撕裂力的测定 QB/T 3812.9-1999 皮革 耐折牢度的测定 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 消防员抢险救援防护服(以下简称救援服)firefighters’ protective clothing for resuce 消防员在进行抢险救援作业时穿着的专用防护服,用来对其躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护,但不包括头部、手部、踝部和脚部。 3.2 分体式救援服pant and jacket 衣裤分离式样的救援服。防护衣对消防员的上部躯干、颈部、手臂和手腕提供保护,但不包括头部和手部。防护裤对消防员的下部躯干和腿部提供保护,但不包括踝部和脚部。 3.3 连体式救援服jumpsuit 衣裤连体式样的救援服,对消防员的躯干、颈部、手臂、手腕和腿部提供保护,但不包括头部、手部、 踝部和脚部。 3.4 消防员抢险救援防护头盔(以下简称救援头盔)firefighters' protective helmet for rescue 消防员在抢险救援时用于对头部提供保护的专用防护头盔。 3.5 有沿型头盔 helmet with brim 帽壳除帽舌外周围有伸出部分的头盔。 3.6 无沿型头盔 helmet with no brim 帽壳除帽舌外周围没有伸出部分的头盔。 3.7 消防员抢险救援防护手套(以下简称救援手套)firefighters' protective glove for rescue 消防员在抢险救援时用于对手和腕部提供保护的专用防护手套。 3.8 手套袖筒 glove cuff 覆盖手臂的手套筒状部分。 3.9 消防员抢险救援防护靴(以下简称救援靴)firefighters' protective footwear for rescue 消防员在抢险救援时用于对脚、踝部和小腿提供保护的专用防护靴。 3.10 靴头 toecap 救援靴可防止脚趾受到冲击力或压力伤害的头部加强部分。 3.11 靴内底 insole 救援靴紧贴脚底并与脚底形状一致的内部组成。 4 型号4.1 消防员抢险救援防护服装的产品型号由类组代号、类别代号、特征代号、主参数和企业自定义代号等组成。其编制方法如下:

4.2 消防员抢险救援防护服装的产品类别代号、特征代号、主参数和企业自定义代号见表1:

示例1:RJ F-F 1 A表示 A型1号分体式消防员抢险救援防护服。 示例2:RJ K-Y L A表示 A型大号有帽檐消防员抢险救援防护头盔。 示例3:RJ T-T 2 A表示 A型2号有袖筒消防员抢险救援防护手套。 示例4:RJ X-Z 25 A表示 A型25号中帮消防员抢险救援防护靴。 4.3 生产厂商应在救援服和救援手套的产品说明书中对其号型代码所代表的具体号型和规格予以说明。 4.4 生产厂商可使用“企业自定义代号”项进一步说明产品的特性,但应在产品说明书中予以说明。 5 设计要求5.1 救援服5.2 救援头盔 5.3 救援手套 5.4 救援靴 5.1 救援服5.1.1 结构救援服由外层、防水透气层和舒适层等多层织物复合而成,可允许制成单衣或夹衣,并能满足服装 制作工艺的基本要求和辅料相对应标准的性能要求。 5.1.2 款式 本标准规定救援服的款式为分体式救援服和连体式救援服两种。其款式须按以下要求进行设计: a) 衣领拉直后须能保持直立,并须有收紧设计; b) 袖口须有收紧设计; c) 救援服膝盖和肘部须有加固层; d) 救援服的外贴口袋及上衣暗口袋须有上盖或打开的设计,且须有排水口; e) 分体式救援服上衣和裤子的重叠部分不可小于200mm; f) 连体式救援服的闭合设计须从裤裆口处直至领口,且穿脱口须有便于穿着者锁紧或打开的设计。 5.1.3 号型和规格 救援服的号型和主要规格按GB/T 1335.1—1997和GB/T 1335.2-1997规定进行。 5.1.4反光标志带 反光标志带应牢固缝合在救援服的胸围、袖口和裤脚处,其宽度不应小于50mm。反光标志带的 设置,应在其360°方位均能看见,其颜色应与救援服的外层面料相匹配。 5.1.5 标签 标签应设置在救援服前胸左侧的舒适层上,并应标出本标准9.1规定的内容。 5.1.6 颜色 救援服的颜色为橘红色。 5.1.7 辅料 救援服上的辅料应符合以下要求: a) 所有硬质附件表面都须光滑,无毛刺和锋利的边缘,五金件还须经过防腐蚀处理; b) 缝纫线与搭扣的颜色须与外层面料相匹配; c) 救援服上衣前门襟选用的拉链应不小于8号,颜色须与外层面料相匹配; d) 救援服的背带和扣带应选用松紧带。 5.1.8 其他要求 任何标签和附件都不应对救援服的性能带来不利影响或对救援服穿着者造成危害。 5.2 救援头盔5.2.1 结构救援头盔由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带等组成,还可选配面罩及披肩等附件。 5.2.2 样式 本标准规定的救援头盔可设计成无沿型或有沿型。其样式须按以下要求进行设计: a) 救援头盔帽壳顶部应加强,可设计成无筋或有筋,并可设有安装通讯、照明等配件的结构; b) 救援头盔帽箍应能灵活方便地调节大小,接触头前额的部分须能透气、吸汗; c) 救援头盔帽托和缓冲层形状应适体,且不移位,佩戴舒适; d) 救援头盔下颏带应能灵活方便地调节长短,保证佩戴头盔稳定舒适,解脱方便。 5.2.3 号型和规格 5.2.3.1 帽壳尺寸 参照GB/T 2428-1998中成年男性标准头型尺寸的规定,分大、小号二种。 5.2.3.2 帽箍尺寸 调节范围小号为(510〜570)mm,大号为(560~640)mm。 5.2.3.3 下颏带 宽度应大于15mm,调节范围为(350〜500)mm。应选用无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料。 5.2.4 反光标志 救援头盔帽壳外表面上须设置反光标志,且应便于识别。 5.2.5 标签 救援头盔上的产品标签或其他任何识别标签或标志,不得通过打孔的方式固定在帽壳上,也不得使用金属固定件或金属标志,并应标出本标准9.1规定的内容。 5.2.6 颜色 救援头盔的帽壳颜色应为浅色或醒目色。 5.2.7 附件 救援头盔上的附件应符合以下要求: a) 面罩应采用无色或浅色透明,具有一定强度和刚性的耐热材料; b) 披肩为装卸式,应采用具有阻燃防水性能的纤维织物。 5.2.8 其他要求 安装在救援头盔上的任何配件都不应对救援头盔的性能带来不利影响或对救援头盔佩戴者造成危害。 5.3 救援手套5.3.1 结构救援手套由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成。这些材料可以是连续的或拼接的单层,也可以是连续的或拼接的多层。并且为了增强外层材料的耐磨性能,可以在掌心、手指及手背部位缝制上一层皮革。 5.3.2 款式 本标准规定的救援手套应设计成五指分离式,允许有袖筒。其款式须按以下要求进行设计: a)救援手套本体应环形延伸,并应超出腕骨不少于25mm; b)带有袖筒的救援手套,在满足5.3.2a)规定的前提下,其袖筒长度不应小于50mm, c)救援手套的设计应能限制杂物进入手套口; d)救援手套应与救援服的袖口配套。 5.3.3 号型和规格 5.3.3.1救援手套的号型按QB/T 1583-1992规定执行。 5.3.3.2救援手套的主要规格按QB/T 1584—1992规定执行。 5.3.4 标签 标签应设置在救援手套腕部,并应标出本标准9.1规定的内容。 5.3.5 其他要求 任何标签和附件都不应对救援手套的性能带来不利影响或对救援手套穿戴者造成危害。 5.4 救援靴5.4.1 结构救援靴须由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的靴内底和靴头等组成。 5.4.2 款式 本标准规定的救援靴分为中帮救援靴与低帮救援靴两种。其款式须按以下要求进行设计: a) 中帮救援靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度应为

b) 救援靴后跟的突出高度须在13mm至25mm之间,后跟的倾角须介于90°至135°之间; c) 救援靴靴底防刺穿层须尽可能覆盖整个靴内底; d) 救援靴的靴头,从靴尖量起不得小于50mm; e) 救援靴靴鼻处的设计应能限制杂物进入靴内。 5.4.3 号型和规格 救援靴的号型和主要规格应按GB/T 3293. 1-1998中成年男子鞋号的规定执行。 5.4.4 材质 救援靴帮面材料为皮革或其他满足本标准相关性能要求的材料,靴底材料为橡胶。 5.4.5 颜色 救援靴的颜色宜采用黑色,且应有醒目标志。 5.4.6 辅料 救援靴上的附件应符合以下要求: a) 所有硬质附件表面都须光滑,无毛刺和锋利的边缘,五金件还须经过防腐蚀处理; b) 缝纫线与搭扣的颜色要与外层材料相匹配。 5.4.7 标签 标签应设置在救援靴靴筒内,并应标出本标准9.1规定的内容。 5.4.8 其他要求 任何标签或附件不得对救援靴的性能带来不利影响或对救援靴穿着者造成危害。 6 性能要求6.1 救援服6.2 救援头盔 6.3 救援手套 6.4 救援靴 6.1 救援服6.1.1 外层面料6.1.1.1 阻燃性能 损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。 6.1.1.2 表面抗湿性能 沾水等级不应小于3级。试验按7.2规定进行。 6.1.1.3 断裂强力 经、纬向干态断裂强力不应小于350N。试验按7.3规定进行。 6.1.1.4 撕破强力 经、纬向撕破强力不应小于25N。试验按7.4规定进行。 6.1.1.5 热稳定性能 经(180±5)℃热稳定性能试验后,沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%,且试样表面应无明显变化。试验按7.6规定进行。 6.1.1.6 单位面积质量 单位面积质量应为面料供应方提供额定量的±5%。试验按7.7规定进行。 6.1.1.7 色牢度 耐洗沾色不应小于3级,耐水摩擦不应小于3级。试验按7.8规定进行。 6.1.2 防水透气层 6.1.2.1 耐静水压性能 耐静水压不应小于17kPa。试验按7.9规定进行。 6.1.2.2 透水蒸气性能 水蒸气透过量不应小于5000g/(m²×24h)。试验按7.10规定进行。 6.1.3 舒适层性能 在阻燃性能试验中不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。 6.1.4 针距密度 明暗线每3cm不应小于12针,包缝线每3cm不应小于9针。试验按7.11规定进行。 6.1.5 色差 不应小于4级。试验按7.12规定进行。 6.1.6 接缝断裂强力 外层接缝断裂强力不应小于350N。试验按7.13规定进行。 6.1.7 反光标志带 6.1.7.1 逆反射系数 逆反射系数应符合表2的要求。试验按7.14规定进行。

6.1.7.2 热稳定性能 在温度为(180±5)°C条件下,经5min后,反光材料表面应无炭化、脱落现象。其逆反射系数不应 小于表2规定值的70%。试验按7.6规定进行。 6.1.7.3 阻燃性能 续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。 6.1.7.4 耐洗涤性能 洗涤25次后,不应出现破损、脱落、变色的现象。试验按7.15规定进行。 6.1.7.5 高低温性能 经试验后反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。试验按7.16规定进行。 6.1.8 硬质附件热稳定性能 在温度为(180±5)°C条件下,经5min后,应保持其原有的功能。试验按7.6规定进行。 6.1.9 缝纫线热稳定性能 在温度为(180±5)°C条件下.,经5min后,应无熔融、烧焦的现象,试验按7.6规定进行。 6.1.10 防静电性能 整套救援服的带电量不应大于0. 6μC 。试验按7.17规定进行。 6.1.11 质量 整套救援服质量不应大于3kg。试验按7.38规定进行。 6.1.12 外观质量 救援服的外观质量应符合以下要求: a) 各部位的缝合顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜,无跳针、开线、断线; b) 各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、无烫光; c) 衣领平服、不翻翘; d) 对称部位基本一致; e) 黏合衬不准有脱胶及表面渗胶; f) 标签位置正确,标志准确清晰。 检验按7.39规定进行。 6.2 救援头盔6.2.1 冲击吸收性能头模所受冲击力的最大值不应大于3780N。试验按7.18规定进行。 6.2.2 耐穿透性能 钢锥不应与头模建立电接触。试验按7.19规定进行。 6.2.3 阻燃性能 火源离开帽壳后,帽壳火焰应在5s内自熄。试验按7.1.2规定进行。 6.2.4 热稳定性能 在温度为(180±5)℃条件下,经5min后,救援头盔边沿应无明显变形;硬质附件须保持功能完好; 反光材料表面无炭化、脱落现象。试验按7.6规定进行。 6.2.5 电绝缘性能 帽壳的泄漏电流不应大于3mA。试验按7.20.1规定进行。 6.2.6 侧向刚性 帽壳的最大变形不应大于40mm,卸载后变形不应大于15mm。试验按7.21规定进行。 6.2.7 下颏带抗拉强度 下颏带不应发生断裂、滑脱,其延伸长度不应大于20mm。试验按7.22规定进行。 6.2.8 质量 救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)不应大于800g。试验按7.38规定进行。 6.2.9 外观质量 救援头盔的外观质量应符合以下要求: a) 帽壳表面应色泽鲜明、光洁,不能有污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷; b) 面罩表面应无明显的擦伤或打毛痕迹,周边光滑,无棱角; c) 披肩缝制应平整,不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷; d) 头盔各部件的安装应到位、牢固、端正,无松脱、滑落现象。面罩伸缩或翻转应灵活,披肩脱卸 应方便。 检验按7.39规定进行。 6.3 救援手套6.3.1 阻燃性能损毁长度不应大于100mm,续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。试验按7.1.1规定进行。 6.3.2 热稳定性能 整个救援手套试样和舒适层在(180±5)℃试验温度下保持5min,试样表面应无明显变化,且不应有 熔融、熔滴和剥离现象,其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。试验按7.6规定进行。 6.3.3 耐磨性能 本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2,粒度为100目的砂纸,在9kPa的压力下,经8000次循环摩擦后,试样不应被磨穿。试验按7.5.1规定进行。 6.3.4 抗切割性能 割破力不应小于4N。若手套带有袖筒,则还应对袖筒进行试验,以各部分材料的最小割破力确定性能。试验按7.23.1规定进行。 6.3.5 耐撕破性能 本体掌心面和背面外层材料的撕破强力不应小于50N。当两者材料相同时,可只对掌心面外层材料进行试验。试验按7.4规定进行。 6.3.6 抗机械刺穿性能 本体组合材料抗刺穿力不应小于45N。试验按7.24.1规定进行。 6.3.7 整体防水性能 在进行整体防水性能试验后应无渗漏现象。试验按7.25规定进行。 6.3.8 灵巧性能 救援手套的徒手控制百分比不应大于200%。试验按7.26规定进行。 6.3.9 抓握性能 戴手套与未戴手套的拉重力比不应小于80%。试验按7.27规定进行。 6.3.10 穿戴性能 救援手套的穿戴时间不应大于25s。试验按7.28规定进行。 6.4 救援靴6.4.1 原材料物理机械性能靴帮原材料和外底原材料的物理机械性能必须符合表3规定。试验按7.29中相关规定进行。

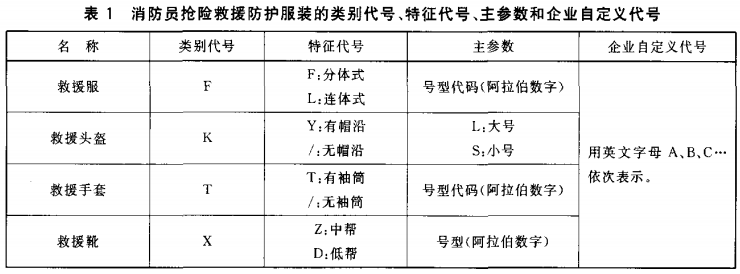

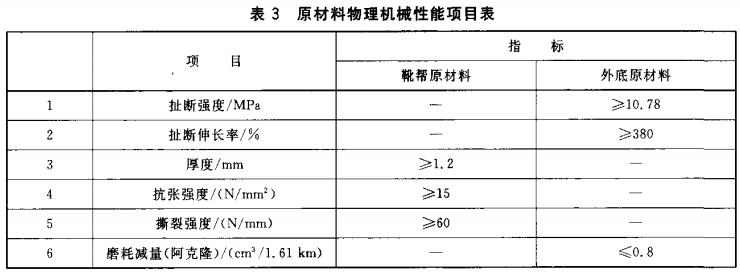

6.4.2 靴帮耐弯折性能 靴帮材料在经过反复弯折20000次后,无裂纹、松面、掉浆等现象,允许有死折。试验按7.30规定 进行。 6.4.3 靴帮耐磨性能 靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。试验按7.5.2规定进行。 6.4.4 靴帮抗切割性能 靴帮材料经抗切割试验后,不应被割穿。试验按7.23.2规定进行。 6.4.5 靴帮抗刺穿性能 靴帮材料的最大抗刺穿力不应小于45N。试验按7.24.2规定进行。 6.4.6 靴帮抗辐射热渗透性能 靴帮表面经辐射热通量为(10±1) kW/m2,辐照1min后,其内表面温升不应大于22°C。试验按7.31规定进行。 6.4.7 靴头性能 6.4.7.1 防砸内包头的技术要求应符合HG/T 3081-1999的规定。 6.4.7.2 靴头分别经10kN静压力试验和冲击锤质量为23kg,落下高度为300mm的冲击试验后,其间隙高度均不应小于15mm。试验按7.32规定进行。 6.4.8 靴底抗刺穿性能 靴底的抗刺穿力不应小于1100N。试验按7.24.3规定进行。 6.4.9 外底耐弯折性能 靴底经过10万次弯折试验后,外底不应断裂或者裂缝长度不应大于12mm。试验按7.33规定进行。 6.4.10 防滑性能 在进行防滑性能试验时,始滑角不应小于15°。试验按7.34规定进行。 6.4.11 电绝缘性能 击穿电压不应小于5000V,且泄漏电流应小于3mA。试验按7.20.2规定进行。 6.4.12 阻燃性能 救援靴上各试验点在试验后其损毁长度不应大于100mm,离火自熄时间不应大于2s,且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。试验按7.1.3规定进行。 6.4.13 热稳定性能 在温度为(180±5)℃条件下,经5min后,救援靴上任何部件不应产生熔滴,所有硬质附件应保持性能完好。试验按7.6规定进行。 6.4.14 隔热性能 在隔热性能试验中被加热30min时,救援靴底内表面的温升不应大于22℃。试验按7.35规定进行。 6.4.15 防水渗透性能 将救援靴浸入注水的容器内,水面距靴口最低点的距离不大于25mm,经4h后,靴内应无水渗透现象。试验按7.36规定进行。 6.4.16 金属衬垫耐腐蚀性能 若在救援靴的靴内底中采用金属衬垫,则金属衬垫经腐蚀试验后,试样上应无锈斑、锈痕、斑驳、针孔状的斑点等现象发生。试验按7.37规定进行。 6.4.17 质量 整双救援靴的质量不应大于3kg。试验按7.38规定进行。 6.4.18 外观质量 救援靴的外观质量应符合QB/T 1002-2005要求。检验按7.39规定进行。 7 试验方法7.1 阻燃性能试验7.2 表面抗湿性能试验 7.3 断裂强力试验 7.4 撕破强力试验 7.5 耐磨性能试验 7.6 热稳定性能试验 7.7 单位面积质量试验 7.8 色牢度检验 7.9 耐静水压性能试验 7.10 透水蒸气性能试验 7.11 针距密度检验 7.12 色差检验 7.13 接缝断裂强力试验 7.14 逆反射系数试验 7.15 耐洗涤性能试验 7.16 高低温性能试验 7.17 防静电性能试验 7.18 冲击吸收性能试验 7.19 耐穿透性能试验 7.20 电绝缘性能试验 7.21 侧向刚性试验 7.22 下颏带抗拉强度试验 7.23 抗切割性能试验 7.24 抗刺穿性能试验 7.25 整体防水性能 7.26 灵巧性能试验 7.27 抓握性能试验 7.28 穿戴性能试验 7.29 救援靴物理机械性能试验 7.30 靴帮耐弯折性能试验 7.31 靴帮抗辐射热渗透性能试验 7.32 靴头防砸性能试验 7.33 外底耐弯折试验 7.34 防滑性能试验 7.35 隔热性能试验 7.36 防水渗透性能试验 7.37 金属衬垫耐腐蚀性能 7.38 质量检验 7.39 外观质量检验 7.1 阻燃性能试验7.1.1 方法一7.1.1.1 适用范围 本方法适用于救援服的外层面料、舒适层材料和反光标志带材料以及救援手套的本体外层材料和袖筒的外层材料。 7.1.1.2 试验方法 试验按GB/T 5455-1997规定进行。 7.1.2 方法二 7.1.2.1 适用范围 本方法适用于救援头盔。 7.1.2.2 试验方法 7.1.2.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 本生灯:喷口直径为(13±3)mm; b) 气体:工业用丙烷或丁烷气; c) 台架:包括头盔支架,本生灯固定调节支架。 7.1.2.2.2 试样制备 试样为整顶救援头盔,数量为一顶。无须进行温湿度预调节。 7.1.2.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将试样放置在标准头模上; b) 将本生灯的火焰长度调节为25mm至38mm之间,其内火焰尖须与头盔帽壳边沿的前方、后方及两侧接触(如图1所示); c) 本生灯火焰与头盔帽壳边沿各处接触(15+1/0)s后,将火焰移开; d) 以秒为单位,记录帽壳离火自熄的时间,该时间须精确到0.2s。

7.1.3 方法三 7.1.3.1 适用范围 本方法适用于救援靴。 7.1.3.2 试验方法 7.1.3.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 本生灯:其管内径为11mm; b) 气体:同 7.1.2.2.1b); c) 台架:包括救援靴支架,本生灯固定调节支架; d) 秒表; e) 不锈钢尺。 7.1.3. 2.2 试样制备 试样为整只救援靴,数量为一只。无须进行温湿度预调节。 7.1.3.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将试样安装在台架上; b) 点燃本生灯,将其火焰高度调节至75mm高。调节本生灯位置使其火焰以90°角或者45°角与试样上各相关试验位置接触(如图2所示); c) 本生灯火焰与试样接触12s后,将燃烧器移开; d) 以秒为单位测量试样各试验位置的离火自熄时间,该时间须精确到0.2s; e) 以毫米为单位测量试样各试验位置的损毁长度,该长度须精确到1mm; f) 检查试样的每一层材料是否有熔滴产生。

7.2 表面抗湿性能试验7.2.1 适用范围本方法适用于救援服外层面料。 7.2.2 试验方法 试验按GB/T 4745-1997规定进行。 7.3 断裂强力试验7.3.1 适用范围本方法适用于救援服外层面料。 7.3.2 试验方法 试验按GB/T 3923.1-1997规定进行。 7.4 撕破强力试验7.4.1 适用范围本方法适用于救援服外层面料和救援手套外层材料。 7.4.2 试验方法 试验按GB/T 3917.3-1997规定进行。 7.5 耐磨性能试验7.5.1 方法一7.5.1.1 适用范围 本方法适用于救援手套本体掌心面组合材料。 5.5.1.2 试验方法 试验按GB/T 19089-2003规定进行。 7.5.2 方法二 7.5.2.1 适用范围 本方法适用于救援靴靴帮。 7.5.2.2 试验方法 7.5.2.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 双头旋转平台耐磨耗试验机; b) 磨耗轮。 7.5.2.2.2 试样制备 本试验所需试样制备须按以下步骤进行: a) 制取五片与救援靴靴帮层次结构相同的环形试片,直径为120mm,其中心须留有直径为6.5mm的圆孔; b) 试样在进行试验之前,须在温度(21±3)°C,相对湿度(65±5)%的条件下调整24h,并于调节后15min内进行试验。同时应保证试片无褶皱,不被油或者润滑剂等其他物质所污染。 7.5.2.2.3试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 取下固定压盘及螺母,将试样置于试片夹橡胶垫上,旋紧压盘及螺母以固定试片,检查试片是否出现褶皱或松脱现象; b) 将吸尘器与粉屑排出管接合,以吸除试验过程中产生的粉屑; c) 将磨耗轮及荷重装入左右活动摇臂; d) 打开起动开关,并设定测试循环次数为20000次; e) 调整转速切换键,将其设定为60r/min; f) 打开电源开关,进行测试; g) 达到试验测试次数,电源自动关闭,此时检查试片是否出现磨穿; h) 如未达到测试次数,试片即已磨穿,须立即关闭电源开关,以免磨耗轮及试验盘受损。 7.6 热稳定性能试验7.6.1 适用范围本方法适用于救援服的外层面料、硬质附件、缝纫线和反光标志带,救援头盔,救援手套,救援靴。 7.6.2 试验方法 7.6.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 干燥箱:温度范围可在20°C至300°C之间进行调节,温度波动度在±2°C之内,有足够的容积来单独放置试样; b) 毫米刻度卷尺。 7.6.2.2 试样制备 7.6.2.2.1 救援服外层面料试样制备 救援服外层面料试样制备须按以下步骤进行: a) 试样的尺寸为100mm×100mm,须从外层面料的原料上沿经、纬向取样,数量为三块; b) 试样须按GB 8965-1998附录A的方法洗涤五次,洗涤后采用自然风干进行干燥; c) 试样在进行试验之前,须在(21±3)°C的温度及(65±5)%的相对湿度条件下调整24h,调整后15min内进行试验。 7.6.2.2.2 反光标志带制备 反光标志带试样制备须按以下步骤进行: a) 反光标志带试样尺寸为200mm×50mm,数量为三块; b) 同7.6.2.2.1.c)。 7.6.2.2.3 硬质附件试样制备 硬质附件试样制备须按以下步骤进行: a) 试样数量为三件; b) 同7.6.2.2.1.c)。 7.6.2.2.4 缝纫线试样制备 缝纫线试样制备须按以下步骤进行: a) 试样长度为150mm,数量为三根; b) 同7.6.2.2.1.c)。 7.6.2.2.5 救援头盔试样制备 救援头盔试样制备须按以下步骤进行: a) 试样须包括头盔及其选配的全部附件,数量为一顶; b) 头盔须安装在头模上,头模须为耐热非金属头模,其尺寸应符合GB 2811附录A的要求; c) 同7.6.2.2.1.c)。 7.6.2.2.6 救援手套和舒适层试样制备 救援手套和舒适层试样制备须按以下步骤进行: a) 救援手套试样应为整只手套,数量为三只。舒适层试样尺寸为100mm×100mm,沿经、纬向取样,数量为三块; b) 手套内要填满干燥的蛭石,手套口要用夹具夹住; c) 试样须按GB/T 8629-2001中程序2A规定的方法进行洗涤,然后按程序E规定的方法进行干燥。需采用总计五次洗涤干燥循环。不得使用洗衣袋; d) 同7.6.2.2.1.c)。 7.6.2.2.7 救援靴试样制备 救援靴试样制备须按以下步骤进行: a) 试样应为整只救援靴,数量为一只; b) 救援靴试样内须充填干燥的蛭石; c) 同7.6.2.2.1.c) 。 7.6.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将电热鼓风干燥箱升温至(180±5)°C; b) 将试样置于电热鼓风干燥箱箱膛的中央,同时须保证其与箱膛各壁距离不小于50mm; c) 试样在按照要求安装好后,须在电热鼓风干燥箱内加热(5+0.15/0)min。加热时间从箱内温度恢复至(180± 5)℃开始计时; d) 试样在加热结束后须立即从电热鼓风干燥箱内取出,检查是否有熔融、熔滴或剥离的现象; e) 标志带还须再按7.14试验方法进行逆反射系数的测定; f) 试样尺寸变化率的判定,应在试验前后对其长度和宽度进行测量。手套长度测量要在手掌一侧从中指尖量至手套口沿,宽度测量则要从手掌一侧测至指跟下25mm处的手套宽度。测量后须按式(1)计算其尺寸变化率,以三块试样的平均值为检验结果。

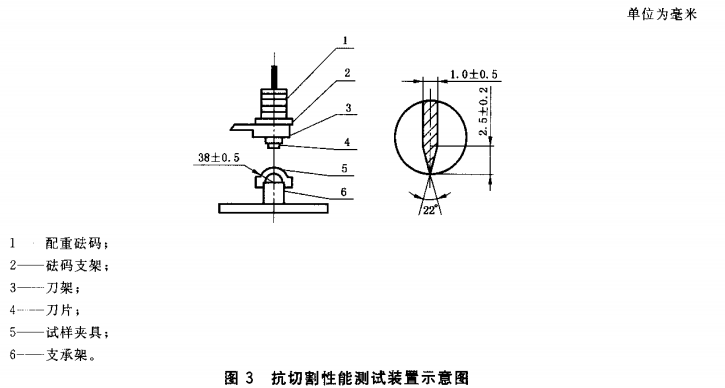

式中: P——尺寸变化率,单位为%; D1——加热前尺寸,单位为毫米(mm); D2——加热后尺寸,单位为毫米(mm)。 7.7 单位面积质量试验7.7.1 适用范围本方法适用于救援服外层面料。 7.7.2 试验方法 用称量范围为(0〜500)g,感量为0.5g的架盘天平测定。 7.8 色牢度检验7.8.1 适用范围本方法适用于救援服外层面料。 7.8.2 试验方法 试验按GB/T 3920-1997规定进行。 7.9 耐静水压性能试验7.9.1 适用范围本方法适用于救援服防水透气层。 7.9.2 试验方法 试验按GB/T 4744-1997规定进行。 7.10 透水蒸气性能试验7.10.1 适用范围本方法适用于救援服防水透气层。 7.10.2 试验方法 试验按GB/T 1037-1988规定进行。 7.11 针距密度检验7.11.1 适用范围本方法适用于救援服。 7.11.2 试验方法 在救援服上任取3cm计量。 7.12 色差检验7.12.1 适用范围本方法适用于救援服。 7.12.2 试验方法 测定色差程度时,被测部位应纱向一致,用不小于600lx的等效光源。入射光与被测物约成45°角,观察方向与被测物大致垂直,距离60cm目测,与GB 250-1995样卡对比。 7.13 接缝断裂强力试验7.13.1 适用范围本方法适用于救援服。 7.13.2 试验方法 试验按GB/T 13773-1992规定进行。 7.14 逆反射系数试验7.14.1 适用范围本方法适用于救援服反光标志带。 7.14.2 试验方法 7.14.2.1 试验装置 逆反射系数测量仪器,其观察角能在12’到2°范围内可调,最小分度值不应大于0.01°。入射角能在0°到40°范围内可调,最小分度值不应大于1°。 7.14.2.2 试样制备 本试验所需试样制备须按以下步骤进行: a) 试样尺寸为200mm×50mm,数量为三块; b) 试样在进行试验之前,须在(21±3)°C的温度及(65±5)%的相对湿度条件下调整24h,调整后15min内进行试验。 7.14.2.3 试验步骤 使用逆反射系数测量仪器,对试样经过水平和垂直方向上分别测量五次后,将所测的数据取平均值。 7.15 耐洗涤性能试验7.15.1 适用范围本方法适用于救援服反光标志带。 7.15.2 试样制备 试样大小为200mm×50mm,数量为三块。无须进行温湿度预调节。 7.15.3 试验方法 试验按CB 8965-1998附录A的方法洗涤25次,检查试样是否出现破损、脱落、变色的现象。 7.16 高低温性能试验7.16.1 适用范围本方法适用于救援服反光标志带。 7.16.2 试样制备 试样尺寸为200mm×50mm,数量为三块。无须进行温湿度预调节。 7.16.3 试验方法 试样在(50±2)℃环境中连续放置12h,应立即转至(-30土2)℃环境中连续放置20h后取出,检查其表面是否出现断裂、起皱、扭曲的现象。 7.17 防静电性能试验7.17.1 适用范围本方法适用于整套救援服。 7.17.2 试验方法 试验按GB/T 12703-1991中第7.2条规定进行。 7.18 冲击吸收性能试验7.18.1 适用范围本方法适用于救援头盔。 7.18.2 试验方法 7.18.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 混凝土基座:质量不小于500kg; b) 头模:应符合GB 2811附录A的要求; c) 冲击台架:应能提升和释放重锤,使之自由或导向下落的试验台架; d) 钢锤:应外形均匀对称,质量为(5+0.1/0)kg。它的头部是一半球形,半径为(50±1)mm,弦长小于75mm; e) 测试分析系统:由测力传感器、信号放大器及数据处理、显示、记录等仪器组成。频率响应范围 (0~5000) Hz;力测量范围应能满足6.2.1的要求;测量精度为±2.5%。 7.18.2.2 试样制备 取三顶救援头盔作为试样,在(21±3)℃的温度及(65±5)%的相对湿度的条件下调整24h,调整后15min内,分别按照以下三种环境条件进行预处理: a) 高温预处理:将头盔置于(50±2)°C的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验; b) 低温预处理:将头盔置于(-28±2)°C的温度中保持4h,取出后在(15±5)s内做完相应的试验; c) 浸水预处理:将头盔置于水槽中(室温),浸泡4h,取出后擦干在10min内做完相应的试验。 7.18.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将测力传感器刚性地安装在头模与钢板之间,其中心轴线与通过钢板中心的垂线重合,钢板面积为300mm×300mm,厚25mm,并垂直地放置在坚固的混凝土基座上; b) 将按7.18.2.2a)、7.18.2.2b)、7.18.2.2c)规定进行预处理后的头盔试样戴到头模上; c) 用5kg钢锤自1m高度(锤头至帽顶的距离)自由或导向平稳下落冲击头盔。钢锤下落轨迹应与头模中心线和传感器中心轴线一致,水平偏移不大于3mm。头模所受的冲击力,通过显示、记录仪表测出。 7.19 耐穿透性能试验7.19.1 适用范围本方法适用于救援头盔。 7.19.2 试验方法 7.19.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 头模:应符合GB 2811附录A的要求,头模基础线以上应设导电表面,并用导线接至接触指示器; b) 混凝土基座:[同 7.18.2.la)]; c) 冲击台架:[同 7.18.2.1c)]; d) 钢锥:用钢材制成,质量(3+0.05/0)kg,锥角(60±0.5)°,锥尖半径为(0.5±0.1)mm,锥形高度38mm,锥尖硬度HRC55〜HRC60,钢锥也用导线接至接触指示器; e) 接触指示器:当钢锥和头模导电表面建立电接触时,接触指示器应指示,其响应时间应小于0.5ms。 7.19.2.2 试样制备 试样为整顶救援头盔,数量为一顶。在进行试验前,须选取冲击力试验中最不利的一项预处理作为试验条件,其方法同7.18.2.2。 7.19.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 头模安装与戴帽要求同7.18.2.3a); b) 用钢锥自1m高度(锥尖至帽顶的距离)自由平稳下落冲击头盔,钢锥着帽点应在帽顶中心直径75 mm范围内,穿刺后,观察接触指示器是否有指示。 7.21 侧向刚性试验7.21.1 适用范围本方法适用于救援头盔。 7.21.2 试验方法 7.21.2.1 试验装置 压力试验机„ 7.21.2.2 试样制备 试样为整顶救援头盔,数量为一顶。在进行试验前,须在(21±3)°C的温度及(65±5)%的相对湿度的条件下调整24h,调整后15min内进行试验。 7.21.2.3 试验方法 本试验须按以下步骤进行: a) 将头盔侧向放在两块大小为300mm×250mm的刚性平板之间,有帽檐的头盔,帽檐伸出平板之外,紧靠帽壳底边,无帽檐的头盔,侧向试验位于自帽顶向下(200±5) mm处; b) 压力机通过平板向头盔加压,先加30N为起点,测两板间距离。然后每隔一分钟加压100N, 直加至430N,再测量两板间距离,二次测量值之差即为头盔最大变形值; c) 减压至25N,紧接着升压至30N,再一次测量两板间距离,与第一次测量值之差,即为卸载后的变形值。 7.22 下颏带抗拉强度试验7.22.1 适用范围本方法适用于救援头盔。 7.22.2 试验方法 7.22.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 头模:应符合GB 2811附录A的要求; b) 机械下颏装置:由二根中心相距75mm,直径为12.7mm的滚柱组成; c) 加载砝码; d) 支承台架。 7.22.2.2 试样制备 试样为整顶救援头盔,数量为一顶。在进行试验前,须在(21±3)°C的温度及(65±5)%的相对湿度的条件下调整24h,调整后15min内进行试验。 7.22.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将头盔置于支承台架的头模上,下颏带绕机械下颏的滚柱通过,使头模顶部与滚柱底部之间的距离为(210±10)mm; b) 在下颏带上加上(45±5)N的负载,测量头盔顶部与滚柱之间的距离,然后每隔1min加压100N,逐步加载至(450±5)N,保持1min,再一次测量两者的距离,二次测量值之差即为下颏带的延伸长度,并检查其是否有损坏的迹象。 7.23 抗切割性能试验7.23.1 方法一7.23.1.1 适用范围 本方法适用于救援手套。 7.23.1.2 试验方法 7.23.1.2.1 试验装置 切割装置由刀片、刀架、配重砝码、砝码支架和可转动的圆柱形试样支撑架等组成(见图3): a) 刀片:应为硬度不小于HRC45的不锈钢刀片,其刃口长度不应小于65mm,宽度不应小于18mm,厚度为(1.0±0.5)mm,刀刃斜角宽度为(2.5±0.2)mm,刀刃口夹角为22°; b) 砝码支架:其质量与刀片质量之和不应大于200g; c) 刀架:应能将刀片刚性夹持,刀片平面与试样夹具长轴的夹角为(90 ±2)°,刃口与试样夹具短轴的夹角为(90±2)°; d) 试样夹具:表面为圆弧形的金属夹具,圆弧半径为(38±0.5)mm,长度不应小于110 mm,宽度不应小于32mm; e) 支承架:应能保证试样夹具以规定的速率沿刀片刃口方向运动。

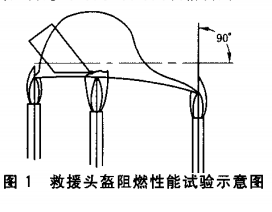

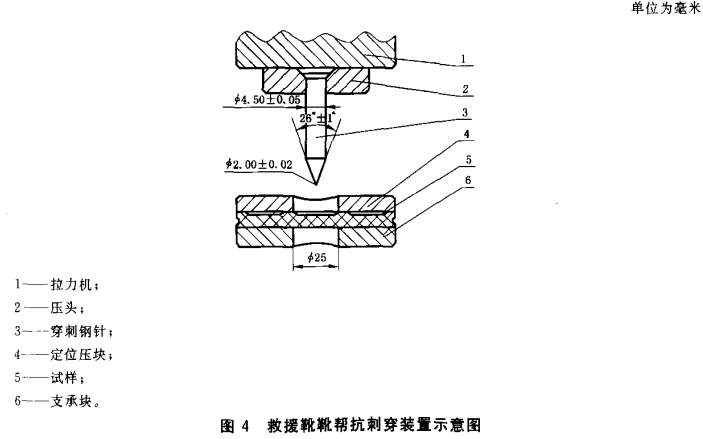

7.23.1.2.2 试样制备 本试验所需试样制备须按以下步骤进行: a) 试样尺寸为50mm×100mm,数量为三片,取手套本体掌心面、背面和手套袖筒(若有)不含有接缝的组合材料; b) 试样在进行试验前,须在(21±3)℃的温度及(65±5)%的相对湿度的条件下调整24h,调整后15 min内进行试验。 7.23.1.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将试样覆盖在试样夹具上,两面夹住试样,在砝码支架上加砝码,使其与砝码支架总重达2N; b) 把刀片插入刀架内,然后放下砝码支架,使刀口前端22mm处与样品直接接触,并以(2.5± 0.5)mm/s的速率朝与刀口平行的方向拉动支承架; c) 当支承架移动20mm时,应停止拉动,举起砝码支架,目测检查试样是否被割破,若没有被割破,则以每次增加0.1N的重力,并于原位置间隔10mm〜15mm处重复试验过程,直到被割破为止,记录试样被割破时的最小力。 7.23.2 方法二 7.23.2.1 适用范围 本方法适用于救援靴。 7.23.2.2 试验方法 7.23.2.2.1 试验装置 同 7.23.1.2.1。 7.23.2.2.2 试样制备 本试验所需试样制备应按以下步骤进行: a) 试样尺寸为200mm×100mm,数量为三片,须从救援靴靴面上割取; b) 同 7.23.1.2.2b)。 7.23.2.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 把试样靴面朝外覆盖在圆柱形试样支撑架上,用固定试样匝环固定试样; b) 将配重砝码置于砝码支架上,使其与砝码支架总重达8N,再将刀片插入刀架内,然后放下砝码支架,在砝码和刀架重力作用下,刀刃和试样直接接触,转动刀架使刀口与圆柱形试样支撑架的轴线成45°夹角; c) 转动圆柱形试样支撑架一周,使刀口以(100±5) mm/s的速度切割试样,举起砝码支架,目视检查试样是否被割穿。 7.24 抗刺穿性能试验7.24.1 方法一7.24.1.1 适用范围 本方法适用于救援手套。 7.24.1.2 试验方法 试验按GB 12624-1990规定进行。 7.24.2 方法二 7.24.2.1 适用范围 本方法适用于救援靴靴帮。 7.24.2.2 试验方法 7.24.2.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 上压件:由穿刺钢针和压头构成(见图4),穿刺钢针的直径为(4.50±0.05)mm,穿刺端成锥形,锥角为(26±1)°,端面直径为(2.00±0.02) mm,经热处理后的钢针的硬度为HRC35〜HRC40; b) 下压件:由支承块和定位压块构成; c) 拉力机:量程为0N〜500N,精度为5N。

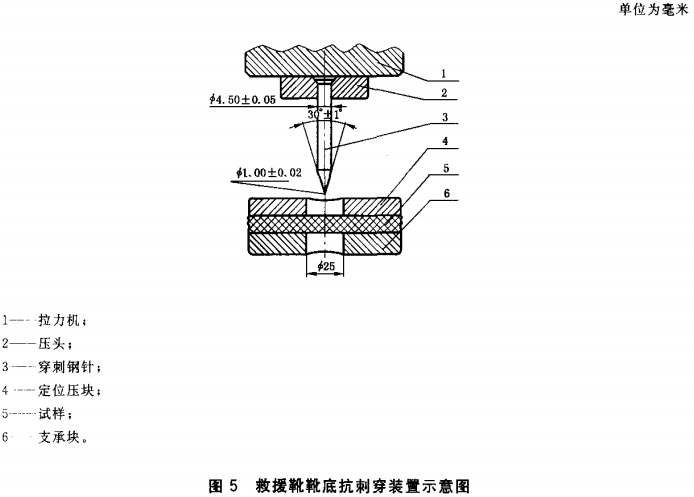

7.24.2.2.2 试样制备 直径为40mm的救援靴靴帮材料圆形试片四张,在温度(21±3)°C,相对湿度(65±5)%的条件下调整24h,并于调整后15min内进行试验。 7.24.2.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将上下压件分别固定在拉力机的上下夹具上; b) 将试样安置在下压件的支承块和定位压块之间,使穿刺点位于支承块孔穴的中央,然后固定; c) 使上压件以500mm/min的均匀速度压向试样,直至穿透。记录下所需的最大刺穿力。 7.24.3 方法三 7.24.3.1 适用范围 本方法适用于救援靴的靴底。 7.24.3.2 试验方法 7.24.3.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 上压件:由穿刺钢针和压头构成(见图5),穿刺钢针的直径为(4.50±0.05)mm,穿刺端成锥形,锥角为(30±1)°,端面为直径(1.00±0.02)mm,经热处理后的钢针的硬度为HRC52~HRC58; b) 下压件:由支撑块和定位块构成; c) 拉力机:量程为0N〜5000N,精度为5N。

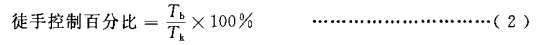

7.24.3.2.2 试样准备 把三只救援靴的靴帮全部割去,仅留靴底。在每只靴底上选择四个穿刺点:掌心一点、前掌二点、后跟一点,每点间的距离不得少于30mm。穿刺点距离试样边缘不小于25mm,穿刺点应选在靴底花纹的凹槽中。无须进行温湿度预调节。 7.24.3.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将上下压件分别固定在拉力机的上下夹具上; b) 把试样安置在下压件的支承块和定位压块之间,使穿刺点位于支承块孔穴的中央,然后固定; c) 调节上压件下降速度,使其以(10±3)mm/min的均匀速度压向试样,直至穿透,记录所需的最大刺穿力。 7.25 整体防水性能7.25.1 适用范围本方法适用于救援手套。 7.25.2 试验方法 7.25.2.1 试样制备 本试验所需试样制备须按以下步骤进行: a) 选取二副救援手套,用于至少二位不同的试验人员; b) 试样在试验前应按GB/T 8629—2001中程序2A规定的方法进行洗涤,然后按程序E规定的方法进行干燥。需采用总计五次洗涤干燥循环。不得使用洗衣袋。 7.25.2.2 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 应选择其手的尺寸符合手套规格的试验人员; b) 试验人员戴上水印手套,再戴手套试样; c) 试验人员应将手套试样浸入(20±2)°C的水中,手套试样顶部距水面应不小于25mm,保持5min。试验人员应做手的伸握动作12次,以弯曲手套试样,每次各为10s; d) 试验人员脱下手套试样; e) 检查内手套上是否有水印。 7.26 灵巧性能试验7.26.1 适用范围本方法适用于救援手套。 7.26.2 试验方法 7.26.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 25根直径为9.5mm,长度为38mm的不锈钢钉; b) —块具有25个深孔的钉板,其中深孔的孔径为10mm、深度为13mm、孔距为25mm,深孔的排列方式为5×5。 7.26.2.2 试样制备 至少对三副不同规格未经过专门软化处理的手套进行试验。试样在试验前须在温度(21±3)℃,相对湿度(65±5)%的条件下调整24h,并于调整后15min内进行试验。 7.26.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 选择合适的试验人员,其手的尺寸应尽可能与所试验的手套规格相吻合; b) 在正式试验之前,试验人员应至少进行三次灵巧性测试; c) 每次试验之前,应将不锈钢钉随机撒在坚硬、平整和靠近钉板,并方便试验人员操作的工作区域(即试验人员为右手工作的应撒在右边,试验人员为左手工作的应撒在左边); d) 试验开始时,试验人员用拔钉钳从钢钉的中部将其夹起,然后放入钉板内,顺序从左上角开始,从左至右,从上至下。测量试验人员放置所有钢钉所需的时间,该时间即为灵巧性测试时间; e) 每位试验人员按c)至d)的步骤重复进行测试,直到最后三次灵巧性测试时间之间的差异与最后三次灵巧性测试时间的平均值的比值小于8%为止,Tb的大小应在25s~45s之间; f) 每位试验人员选用一副手套按c)至d)的步骤重复进行测试,直到最快的三次灵巧性测试时间之间的差异与最快三次灵巧性测试时间的平均值Tk的比值小于8%为止。 7.26.2.4 试验结论 每副手套试验后均应按式(2)计算徒手控制百分比:

式中: Tb——最后三次灵巧性测试时间的平均值,单位为秒(s); Tk——最快三次灵巧性测试时间的平均值,单位为秒(s)。 7.27 抓握性能试验7.27.1 适用范围本方法适用于救援手套。 7.27.2 试验方法 7.27.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) —根直径为9.5mm的三股预拉聚酯绳; b) 测力仪:量程为(0〜1000) N,精度为±1N; c) 高为2m的角铁架。 7.27.2.2 试样制备 本试验所需试样制备须按以下步骤进行: a) 至少要有二位试验人员参加试验,对每种规格至少试验四副未经过专门软化处理的手套; b) 干燥处理:手套试样应在温度为(20±3)°C、相对湿度为(65±5)%的条件下,按GB 6529-1986的规定,至少进行24h的状态调节,调节后5min进行试验; c) 湿态调节:将手套试样完全浸入温度为(20±3)°C的水中,保持2min,进行状态调节。如使用手套,则手套在浸水前应先注水。手套试样从水中取出,使手指向下垂直悬挂5min,在试样的上方和下方加上吸水纸,施加3.5kPa的压力,保持20min。试验应在状态调节后5min内进行。 7.27.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将绳索接在测力仪的拉钩上,并将测力仪挂于角铁架上; b) 每位试验人员应通过绳索和双手三次成功地拉起尽可能多砝码。试验时,试验人员的双脚不得离地。三次拉起砝码的平均重量即为徒手拉重能力; c) 用一根干绳索,然后再用一根湿绳索试验经7.27.2.2中处理的干态手套; d) 用一根干绳索,然后再用一根湿绳索试验经7.27.2.2中处理的湿态手套; e) 每位试验人员至少试验两副手套,每个试验应进行3次,取其平均值。 7.27.2.4 试验结论 每副手套试验后均应按式(3)计算戴手套时与未戴手套时的拉重力之比:

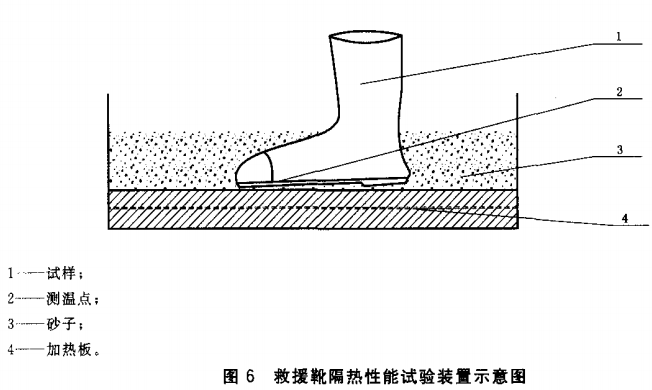

7.28 穿戴性能试验7.28.1 适用范围本方法适用于救援手套。 7.28.2 试验方法 7.28.2.1 试样制备 试样在试验前应按GB/T 8629-2001中程序2A规定的方法进行洗涤,然后按程序E规定的方法进行干燥。需采用总计五次洗涤干燥循环。不得使用洗衣袋。 7.28.2.2 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 在不改变手套衬里的情况下,试验人员对每副手套中的单只手套进行连续三次穿戴; b) 试验时将手套放于试验人员前方,记录从试验人员拿起手套至手指进入手套内的时间,精确到0.1s,共重复三次; c) 每副手套以三次时间的平均值作为手套的穿戴时间。 7.29 救援靴物理机械性能试验7.29.1 试用范围本系列试验方法适用于救援靴。 7.29.2 试验方法 7.29.2.1 外底原材料的扯断强度、扯断伸长率按GB/T 528-1998规定进行。 7.29.2.2 靴帮原材料的厚度检验按QB/T 3812.5-1999规定进行。 7.29.2.3 靴帮原材料的抗张强度按QB/T 3812.4-1999规定测量。 7.29.2.4 靴帮原材料的撕裂强度按QB/T 3812.6-1999规定进行。 7.29.2.5 外底原材料的磨耗减量测定按GB/T 1689-1998规定进行。 7.30 靴帮耐弯折性能试验7.30.1 适用范围本方法适用于救援靴靴帮。 7.30.2 试验方法 试验按QB/T 3812.9-1999规定进行。 7.31 靴帮抗辐射热渗透性能试验7.31.1 适用范围本方法适用于救援靴。 7.31.2 试验方法 7.31.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 辐射热源; b) 辐射热计; c) 温度测量显示装置:热电偶,温度显示仪。 7.31.2.2 试样制备 试样大小为150mm×150mm,须从救援靴靴帮上割取,数量为三块。无须进行温湿度预调节。 7.31.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将连接温度显示仪的热电偶紧贴试样靴面内层表面,此时使环境温度和靴面内表面温度应稳定在(23±2)℃; b) 调节辐射热源与试样靴面的距离,使靴面受到的辐射热通量为(10±1)kW/m2; c) 辐照1min后,记录温度显示仪的温度指示值,靴面内表面在受辐射热源辐照前后的温差值即为靴面内表面的温升值。 7.32 靴头防砸性能试验7.32.1 适用范围本方法适用于救援靴。 7.32.2 试验方法 试验按HG/T 3081-1999规定进行。 7.33 外底耐弯折试验7.33.1 适用范围本方法适用于救援靴整靴或外底。 7.33.2 试验方法 试验按GB/T 3903.1-1994规定进行。 7.34 防滑性能试验7.34.1 适用范围本方法适用于救援靴。 7.34.2 试验方法 7.34.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 试验玻璃平台,步进电机及电气控制箱; b) 刻度盘:测量范围(0~40)°,最小刻度为1°; c) 钢珠:直径5mm,总质量4kg; d) 30#机油。 7.34.2.2 试样制备 试样为整只救援靴,数量为三只。无须进行温湿度预调节。 7.34.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 在试样中倒入钢珠,使试样和钢珠的总质量达到4kg; b) 在试验玻璃平台上薄涂一层30#机油,然后将装有钢珠的试样放在平台上; c) 启动步进电机。使平台的一端缓慢地抬起。当平台成一定倾斜度时,试样开始滑动。这时平台与水平面所成的夹角即为始滑角。测量值精确到0.5°。 7.35 隔热性能试验7.35.1 适用范围本方法适用救援靴。 7.35.2 试验方法 7.35.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 加热砂浴装置,电热板,温度指示控制仪,控温范围(0~200)°C; b) 温度显示记录装置:由热电偶,温度显示仪,记录仪等组成; c) 钢珠:直径5mm,总质量4kg。 7.35.2.2 试样制备 整只救援靴,数量为一只。无需进行温湿度预调节。 7.35.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 如图6所示,将试样埋入砂子中,使砂子恰好埋没整个靴底; b) 在试样内底前掌中心测温点安置一根热电偶,并倒入总质量4kg的钢珠加以固定; c) 试验开始时,环境温度和试样内底温度应稳定在(23±3)°C,然后调节温度指示控制仪,使靴底下的砂子温度以(3.0±0.1)°C/min的均匀速度升温,并记录靴内底在40min时的温升曲线; d) 从曲线上求出试样内底受热30min时的温度,测量精度为0.5°C 。 按式(4)求出试样内底受热30min时温度上升值:

式中: △T——试样内底受热30min时温度上升值,单位为℃; Ti0——试验开始时试样内底温度,单位为℃; Ti30——受热30min时试样内底温度,单位为℃。

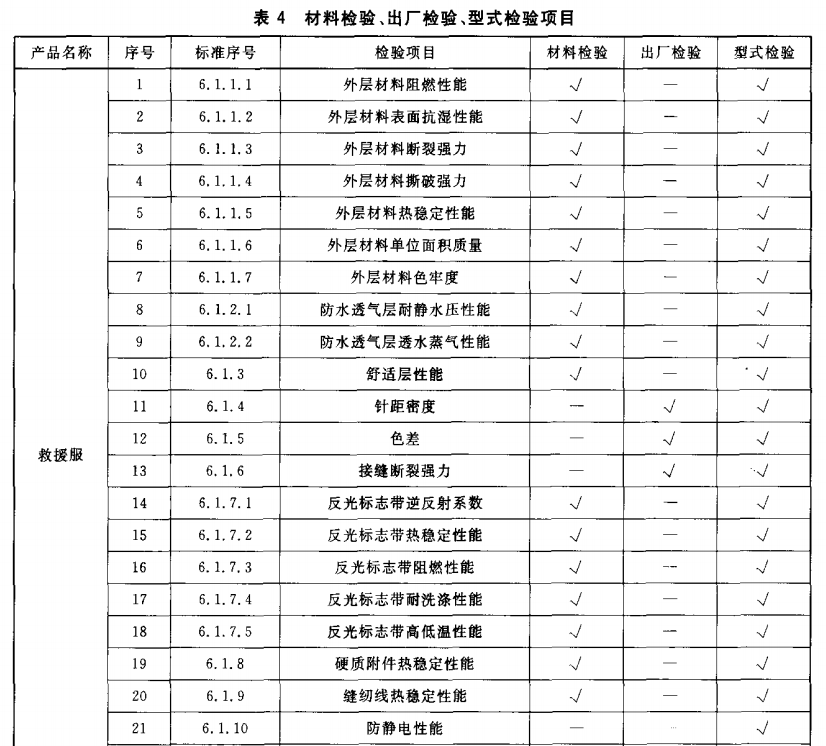

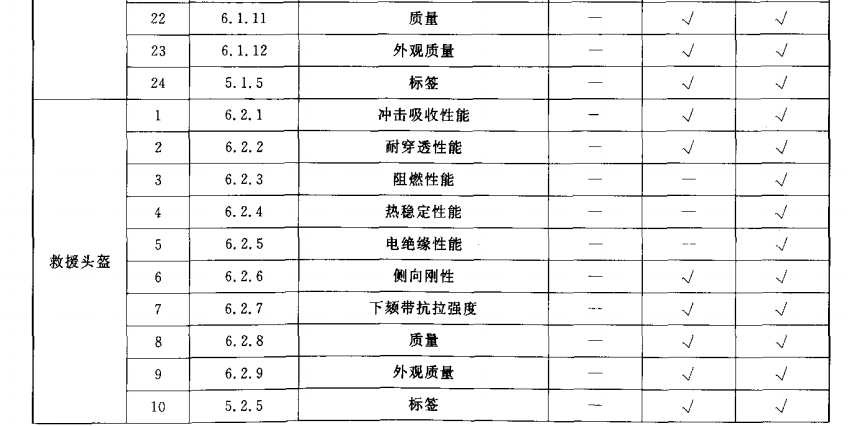

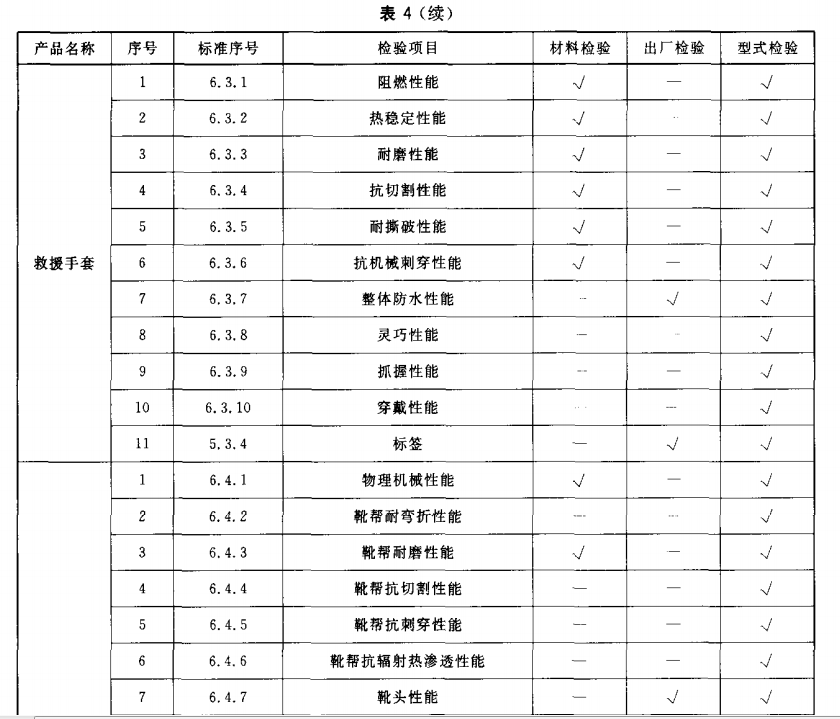

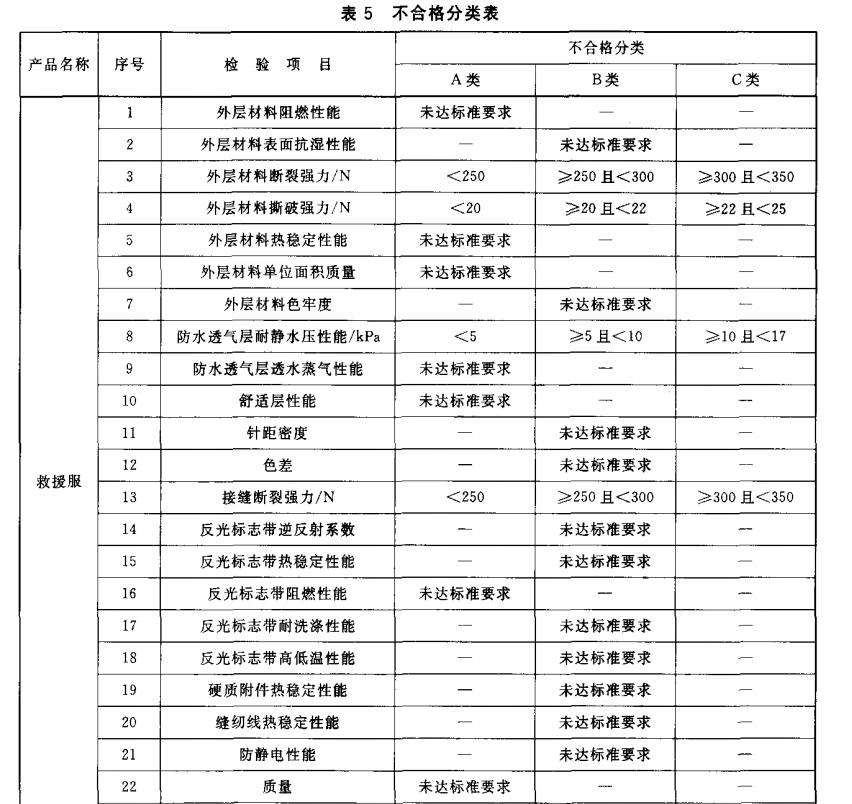

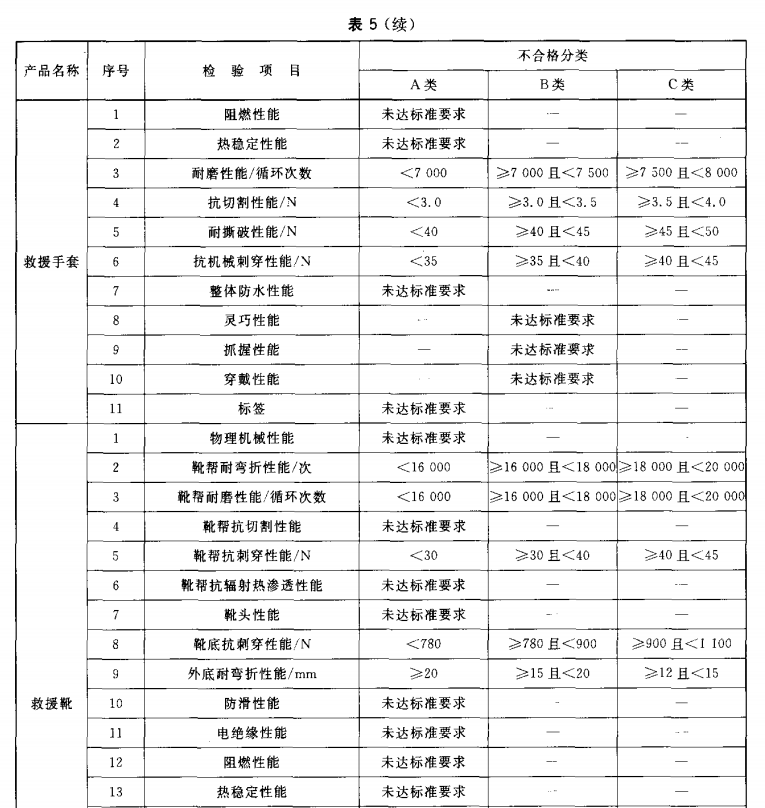

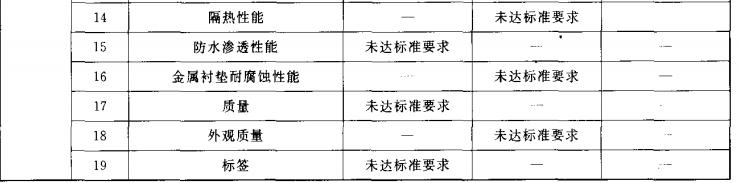

7.36 防水渗透性能试验7.36.1 适用范围本方法适用于救援靴。 7.36.2 试验方法 7.36.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 试样夹; b) 注水容器。 7.36.2.2 试样制备 试样为整只救援靴,数量为一只。无需进行温湿度预调节。 7.36.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将试样浸入注水容器中,向水中加入染料,容器内液面距靴口的最低点距离不大于25mm; b) 在救援靴内放入纸巾,使之紧贴试样内的各部分,并处于距靴口的最低点距离不大于25mm的位置; c) 救援靴在容器内浸泡(240±10)min后,取出纸巾,查看有无水渗漏现象。 7.37 金属衬垫耐腐蚀性能7.37.1 适用范围本方法适用于救援靴金属衬垫。 7.37.2 试验方法 7.37.2.1 试验装置 本试验所需试验装置包括: a) 2.5g/L氯化钠溶液400mL; b) 烧杯一只; c) 玻璃盖片一片; d) 150mm×100mm 滤纸一条。 7.37.2.2 试样制备 整只金属衬垫成品,数量为一只。无需进行温湿度预调节。 7.37.2.3 试验步骤 本试验须按以下步骤进行: a) 将氯化钠溶液倒入烧杯中,在烧杯上盖上玻璃盖片,只留一个小口; b) 将滤纸放在玻璃盖片上,并使其部分通过小口浸入氯化钠溶液中,以使整张滤纸能在试验过程中保持湿润; c) 把准备好的试样放在滤纸上,经过48h后拿掉试样,观察滤纸的颜色,若有改变,即表示试样表面有腐蚀现象。 7.38 质量检验用称量范围为(0〜10 000)g,精度不低于3级的重量衡器测定。7.39 外观质量检验用目测法检验为主,逐件进行检查。对于单只救援靴不能表现出来的质量问题,应在配靴时成双检查。8 检验规则8.1 检验分类8.2 材料检验 8.3 出厂检验 8.4 型式检验 8.1 检验分类消防员抢险救援防护服装的检验分为材料检验、出厂检验和型式检验。 8.2 材料检验8.2.1 救援服8.2.1.1 材料检验应包含救援服每层面料、反光标志带、辅料、缝纫线和五金件。 8.2.1.2 面料检验按每批进厂数量抽捡,每5000m为一批次,随机抽样2m,按表4规定的项目进行检验,经检验合格后方可接受。 8.2.1.3 反光标志带、辅料、缝纫线、五金件等须具有符合相关标准的检验报告,且每批抽检,按表4规定的项目进行检验,经检验合格后方可接受。 8.2.2 救援头盔 救援头盔所用的原、辅材料以及配件须具有符合相关标准的检验报告,经审查合格后方可接受。 8.2.3 救援手套 8.2.3.1 材料检验应包含救援手套每层材料以及其他辅料和配件。 8.2.3.2 各层材料检验按每批进厂数量抽捡,每2000m为一批次,随机抽样2m,按表4规定的项目进行检验,经检验合格后方可接受。 8.2.3.3 其他辅料、配件须具有符合相关标准的检验报告,经审查合格后方可接受。 8.2.4 救援靴 8.2.4.1 材料检验应包含救援靴帮面材料、靴底胶料以及其他辅料和配件。 8.2.4.2 制作救援靴靴底的胶料以不多于500kg的一次配料量为一批,帮面材料以不多于100m2为一批。每批均需按表4规定的项目进行检验,经检验合格后方可接受。 8.2.4.3 其他辅料、配件须具有符合相关标准的检验报告,经审查合格后方可接受。 8.3 出厂检验8.3.1 救援服8.3.1.1 救援服必须经生产厂质量检验部门按表4规定的项目进行出厂检验,经检验合格后方可出厂。 8.3.1.2 出厂检验每1000套为一批次,不足1000套以实际生产量为一批,每批抽取二套样品,按表4进行检验。所检项目的结果全部符合本标准的规定,判批产品合格。检验中若出现不合格项(相应的不合格品应剔除),则加倍抽样,对不合格项进行复检,复检合格,判批产品合格,复检中仍有不合格项, 判批产品不合格。 8.3.2 救援头盔 8.3.2.1 救援头盔必须经生产厂质量检验部门按表4规定的项目进行出厂检验,经检验合格后方可出厂。 8.3.2.2 出厂检验每1000顶〜3000顶为一批,不足1000顶的也作为一批,但最少不得低于200顶, 从中任意抽取五顶样品,按表4的规定进行。所检项目的结果全部符合本标准的规定,判批产品合格。 检验中若出现不合格项(相应的不合格品应剔除),则加倍抽样,对不合格项进行复检,复检合格,判批产品合格,复检中仍有不合格项,判批产品不合格。 8.3.3 救援手套 8.3.3.1 手套必须经生产厂质量检验部门按表4规定的项目进行出厂检验,经检验合格后方可出厂。 8.3.3.2 出厂检验每1000副为一批次,不足1000副以实际生产量为一批,每批抽取三副样品,按表4进行检验。所检项目的结果全部符合本标准的规定,判批产品合格。检验中若出现不合格项(相应的不合格品应剔除),则加倍抽样,对不合格项进行复检,复检合格,判批产品合格,复检中仍有不合格项, 判批产品不合格。 8.3.4 救援靴 8.3.4.1 救援靴必须经生产厂质量检验部门按表4规定的项目进行出厂检验,经检验合格后方可出厂。 8.3.4.2 出厂检验每1000双〜3 000双为一批,不足1000双的也作为一批,但最少不得低于200双。 从中任意抽取三双按表4的规定进行检验。所检项目的结果全部符合本标准的规定,判批产品合格。 检验中若出现不合格项(相应的不合格品应剔除),则加倍抽样,对不合格项进行复检,复检合格,判批产品合格,复检中仍有不合格项,判批产品不合格。 8.4 型式检验8.4.1 有下列情况之一时,产品应进行型式检验:a) 新产品试制的定型检验; b) 材料、款式和工艺有较大的改变时; c) 产品正常生产满二年时; d) 停产一年以上重新恢复生产时; e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。 8.4.2 型式检验的样品从出厂检验合格的产品中随机抽样,救援服抽样数量为三套;救援头盔抽样数为九顶;救援手套抽样数为五副;救援靴抽样数为五双。 8.4.3 型式检验项目按表4规定进行,检验项目的不合格分类按表5进行。 8.4.4 单项产品的检验结果出现下列情况时,即判定该项产品为不合格: a) 出现A类不合格; b) 出现不少于二个B类不合格; c) 出现一个B类不合格时,同时出现不少于二个C类不合格; d) 出现不少于三个C类不合格。

9 标志、包装、运输和贮存9.1 标志消防员抢险救援防护服装每件产品上应有永久性的标志,其主要内容包括: a) 产品执行的标准; b) 型号、规格; c) 生产厂的名称或商标; d) 生产日期; e) 检验合格标记; f) 禁用场所。 9.2 包装 9.2.1 包装形式 9.2.1.1 每套救援服的内包装为塑料袋包装,每五套救援服为一个包装箱,并附有产品说明书、产品合格证。 9.2.1.2 每顶救援头盔的内包装为塑料袋包装,再用纸盒包装,其包装表面均应有9.1所列标志,并附有产品说明书、产品合格证。 9.2.1.3 每副救援手套的内包装为塑料袋包装,再用纸盒包装,其包装表面均应有9.1所列标志,并附有产品说明书、产品合格证。 9.2.1.4 每两只救援靴应用纸隔开,再用纸袋或纸盒包装,其包装表面均应有9.1所列标志,并附有产品说明书、产品合格证。 9.2.2 包装应用纸板箱,箱上应印有GB/T 191-2000规定的有关标记: a) 产品名称、型号、规格; b) 数量及总质量; c) 包装箱的外形尺寸; d) 生产日期或生产批号; e) 防雨、防晒、防钩挂; f) 执行标准代号; g) 生产厂名、商标。 9.3 运输 产品在运输中应防雨淋、受潮、曝晒。不得与油和酸碱等化学药品混装。 9.4 贮存 消防员抢险救援服装贮存时,应避免阳光直射、雨淋及受潮,不得与酸碱、油及有腐蚀性物品放在一起。贮存库内要保持干燥通风,产品存放应距地面和墙壁200mm以上。 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准