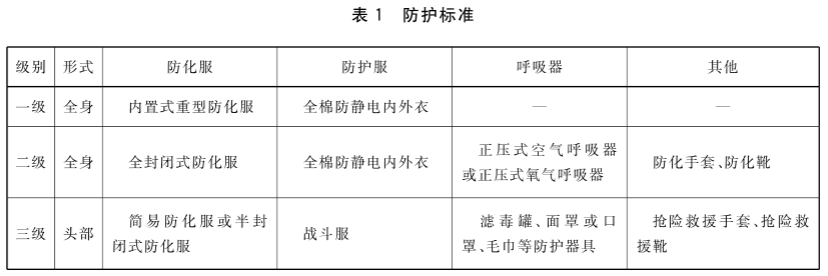

前言中华人民共和国公共安全行业标准 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。危险化学品泄漏事故处置行动要则 Guide for disposal of hazardous chemical leakage accident GA/T 970-2011 2011-12-09 发布 2012-03-01 实施 中华人民共和国公安部 发布 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会灭火救援分技术委员会(SAC/TC 113/SC 10)归口。 本标准起草单位:中国人民武装警察部队学院。 本标准主要起草人:李建华、商靠定、邵建章、姜连瑞、夏登友、王慧飞、任少云、黄敬、傅岩。 本标准为首次发布。 1 范围本标准规定了危险化学品泄漏事故的术语与定义、总则、处置程序、防护、处置行动、洗消和处置人员资质要求等内容。本标准适用于公安消防部队和专职消防队伍处置危险化学品泄漏事故。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GA 770 消防员化学防护服装 公安消防岗位资格考试大纲 公安消防部队灭火救援业务训练与考核大纲 3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 危险化学品 hazardous chemical 有爆炸、易燃、毒害、腐蚀等性质的化学品。 3.2 危险化学品泄漏事故 hazardous chemical leakage accident 危险化学品在生产、储运、使用、销售和废弃过程中发生外泄造成的灾害事故。 3.3 询情 inquiry 在事故现场,针对危险化学品泄漏事故相关情况的询问调查。 3.4 侦检 detection and inspection 在事故现场,针对泄漏危险化学品种类、性质、浓度、危害范围和泄漏状况等进行的侦察和检测行动。 3.5 泄漏介质 leaked medium 泄漏事故中,外泄的危险化学品的总称,包括易燃泄漏介质、遇湿易燃泄漏介质、毒性泄漏介质、腐蚀性泄漏介质和爆炸性泄漏介质等。 3.6 洗消 decontamination 对沾染对象表面沾染的泄漏介质进行的消毒和消除行动。 3.7 机动洗消 mobile decontamination 利用移动洗消设备对沾染对象实施的洗消。 4 总则4.1 危险化学品泄漏事故处置工作坚持现场指挥部统一领导,部门依法承担,相关单位按预案联动的机制运作。4.2 公安消防部队和专职消防队应预先制定危险化学品泄漏事故处置相应级别预案。 4.3 危险化学品泄漏事故处置行动包括疏散抢救人员,制止泄漏,输转倒罐,泄漏介质处置,清理泄漏现场等。 4.4 现场指挥员应及时向上级报告现场处置情况。 4.5 处置人员资质应符合附录A中的相关要求。 5 处置程序5.1 侦检5.1.1 原则 侦检应贯穿处置行动始终,遵循先识别、后检测,先定性、后定量的原则。 5.1.2 询情 首批处置人员到场后,应向泄漏现场相关知情人,了解泄漏介质种类及性质;泄漏体的泄漏部位、容积、实际储量、压力和泄漏量大小;人员遇险和被困等与处置行动有关的信息。 5.1.3 辨识与检测 装置泄漏介质,根据生产使用介质辨识;储存、销售和运输中泄漏介质,按泄漏介质容器或包装标志辨识;使用检测仪器测定泄漏介质浓度,测定风向、风速等气象数据,确定扩散范围,划分危险区域。 5.1.4 判断 依据5.1.2、5.1.3获得的信息和数据,分析、判断可能引发爆炸、燃烧的各种危险源;确认现场及周边污染情况,确定处置方案。 5.2 警戒 根据5.1.4,划定警戒区域,在其周边及其出入口设置警戒标志,视情由公安消防部队、公安民警或武警部队等负责实施;警戒命令应由指挥员或现场指挥部统一发布。 5.3 防护 根据泄漏介质的危险性及划定的危险区域,确定处置人员的防护等级,防护按第6章规定执行。 5.4 处置行动 处置行动按第7章规定执行;规模大、情况复杂的泄漏现场,由现场指挥部组织专家对处置方案进行会商。 5.5 洗消 根据泄漏介质性质和洗消对象类别,按第8章规定进行洗消。 5.6 现场恢复 5.6.1 清理 现场清理按7.4实施,残留的泄漏介质收集后送至废物处理站或移交环保部门处置。 5.6.2 交接 现场清理后,视情将现场管理交由物权单位或事权单位,并由负责人签字。 5.7 撤离 交接后,各参战单位应清点人数,整理装备,统一撤离现场。 6 防护6.1 防护原则6.1.1 泄漏介质不明时,采取最高级别防护。 6.1.2 泄漏介质具有多种危害性质时,应全面防护。 6.1.3 没有有效防护措施,处置人员不应暴露在危险区域。 6.1.4 不同区域人员之间应避免交叉感染。 6.2 防护等级 6.2.1 等级划分 根据泄漏介质的危害性,将危险化学品泄漏事故防护等级划分为三级。一级防护为最高级别防护,适用于皮肤、呼吸器官、眼睛等需要最高级别保护的情况。二级防护适用于呼吸需要最高级别保护,但皮肤保护级别要求稍低的情况。三级防护适用于空气传播物种类和浓度已知,且适合使用过滤式呼吸器防护的情况。 6.2.2 一级防护 一级防护适用具体情况如下: a)泄漏介质对人体的危害未知或怀疑存在高度危险时; b)泄漏介质已确定,根据测得的气体、液体、固体的性质,需要对呼吸系统、体表和眼睛采取最高级别防护的情况; c)事故处置现场涉及喷溅、浸渍或意外地接触可能损害皮肤或可能被皮肤吸收的泄漏介质时; d)在有限空间及通风条件极差的区域作业,是否需要一级防护不确定时。 6.2.3 二级防护 二级防护适用具体情况如下: a)泄漏介质的种类和浓度已确定,需要最高级别的呼吸保护,而对皮肤保护要求不高时; b)当空气中氧含量低于19.5%时; c)当侦检仪器检测到蒸气和气体存在,但不能完全确定其性质,仅知不会给皮肤造成严重的化学伤害,也不会被皮肤吸收; d)当显示有液态或固态物质存在,而它们不会给皮肤造成严重的化学伤害,也不会被皮肤吸收时。 6.2.4 三级防护 三级防护适用具体情况如下: a)与泄漏介质直接接触不会伤害皮肤也不会被裸露的皮肤吸收时; b)泄漏介质种类和浓度已确定,可利用过滤式呼吸器进行防护时; c)当使用过滤式呼吸器进行防护的条件都满足时。 6.3 防护标准 不同防护等级对应的防护标准如表1所示,各级防护服装的防护性能和技术要求见GA 770。

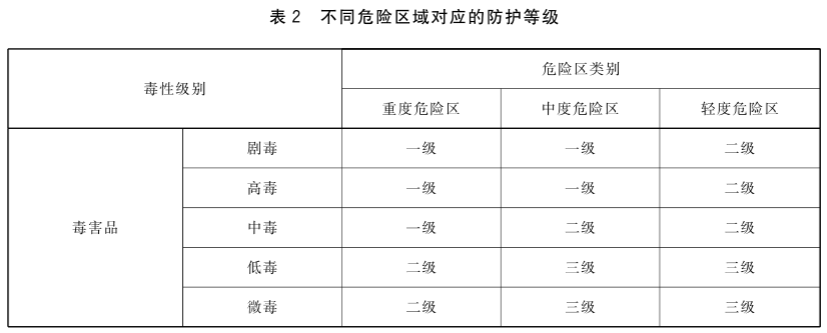

6.4 有毒性泄漏介质的防护 6.4.1 根据泄漏介质毒性和人员所处危险区域,确定相应的防护等级,见表2。

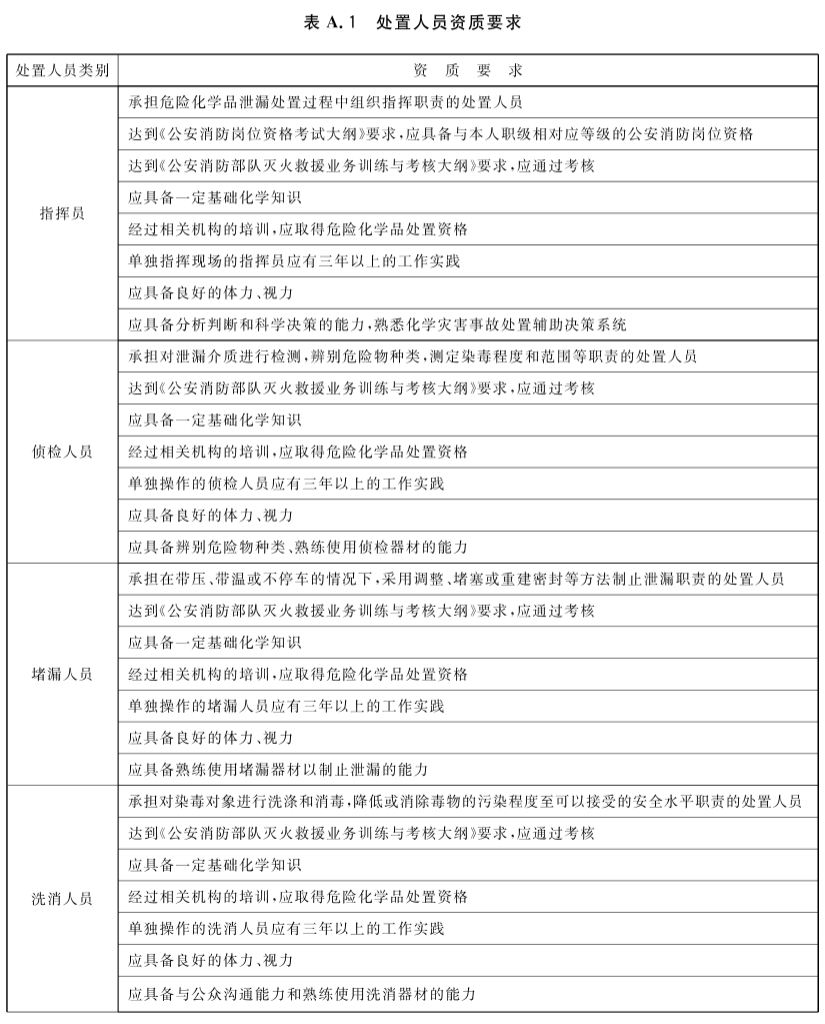

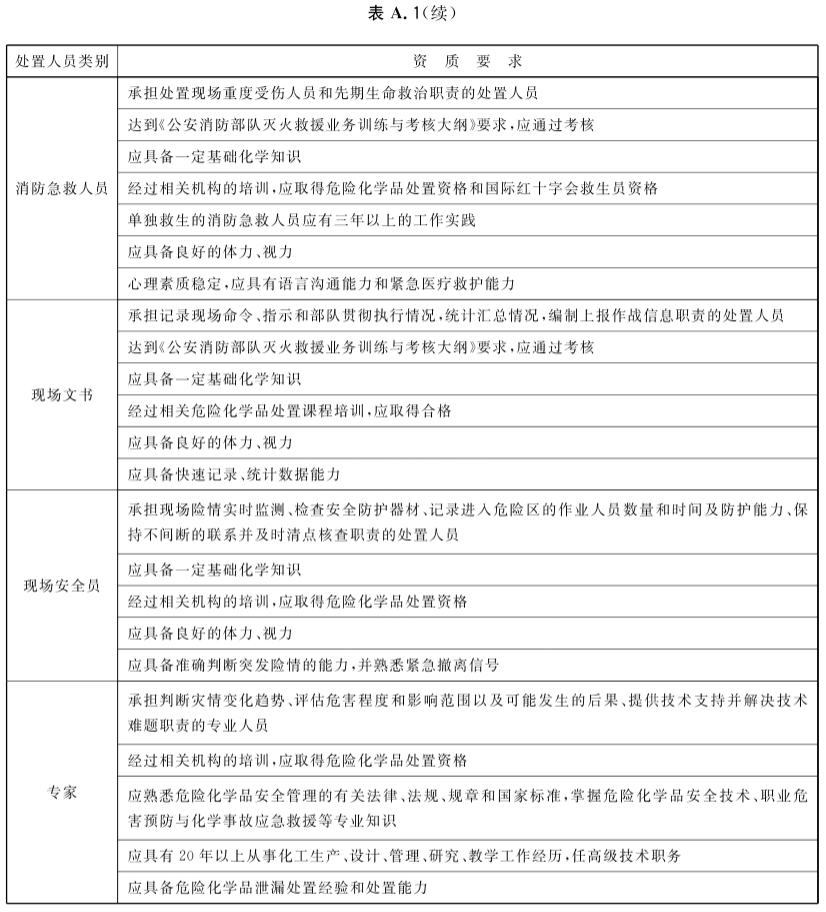

6.4.2 深入事故现场内部实施侦检、控制泄漏等处置人员,应着内置式重型防化服,视情使用喷雾水枪进行掩护。 6.4.3 使用过滤式呼吸防护装备时,应根据泄漏介质种类选择相应的滤毒罐类别,并注意滤毒罐的使用时间。 6.5 爆炸性泄漏介质的防护 6.5.1 进行排爆作业的处置人员应着排爆服,进行搜检作业的处置人员应着搜爆服。 6.5.2 爆炸性粉尘泄漏事故,处置人员应佩戴防尘面具,戴化学安全防护眼镜,穿紧袖防静电工作服、 长筒胶鞋,戴橡胶手套。 6.5.3 泄漏介质为气态时,应使用防爆器材。 6.5.4 泄漏介质为压缩气体和液化气体时,处置人员应加强防冻措施。 6.6 腐蚀性泄漏介质的防护 6.6.1 进入事故危险区域的处置人员,应视情使用喷雾水枪进行掩护。 6.6.2 防护器材应具有防腐蚀性能,如抗腐蚀防护手套、抗腐蚀防化靴等。 6.6.3 深入事故现场内部实施作业的处置人员应着封闭式防化服。 7 处置行动7.1 疏散抢救人员7.1.1 隔离泄漏污染区,限制人员出入。 7.1.2 组成疏散小组,进入泄漏危险区域,组织群众沿上风或侧上风方向的指定路线疏散。 7.1.3 组成救生小组,携带救生器材迅速进入危险区域,将所有遇险人员移至安全区域。 7.1.4 对救出人员进行登记、标识和现场救助。 7.1.5 将需要救治人员送交医疗急救部门救治。 7.2 泄漏源处置 7.2.1 制止泄漏 7.2.1.1 盛装固体介质的容器或包装泄漏时,应采取堵塞和修补裂口的措施止漏。 7.2.1.2 盛装或输送液态或气态的生产装置或管道发生泄漏,泄漏点处在阀门之后且阀门尚未损坏时,可协助技术人员或在技术人员指导下,使用喷雾水枪掩护,关阀止漏。 泄漏点处在阀门之前或阀门损坏,不能关阀止漏时,可使用各种针对性的堵漏器具和方法实施封堵泄漏口: a)容器出入口、管线阀门法兰、输料管连接法兰间隙泄漏量较小时,应调整间隙消除泄漏; b)阀门阀体、输料管法兰间隙较大时,应采用卡具堵漏; c)常压容器本体或输料管线出现洞状泄漏时,应采用塞楔堵漏或用气垫内封、外封堵漏;本体侧面、侧下不规则洞状泄漏应采用磁压堵漏法堵漏;缝隙泄漏可采用胶粘法或强压注胶法堵漏; d)压力容器的人孔、安全阀、放散管、液位计、压力表、温度表、液相管、气相管、排污管泄漏口呈规则状时,应用塞楔堵漏;呈不规则状时应用夹具堵漏;需要临时制作卡具时,制作卡具的企业应具备生产资质。 7.2.2 倒罐输转 不能有效堵漏时,采取下列方法进行倒罐输转: a)装置泄漏宜采用压缩机倒罐; b)罐区泄漏宜采用烃泵倒罐或压缩气体倒罐; c)移动容器泄漏宜采用压力差倒罐; d)无法倒罐的液态或固态泄漏介质,可将介质转移到其他容器或人工池中。 7.2.3 放空点燃 无法处理的且能被点燃以降低危险的泄漏气体,可通过临时设置导管,采用自然方式或用排风机将其送至空旷地方,利用装设适当喷头烧掉。 7.2.4 惰性气体置换 倒罐输转或放空点燃后应向储罐内充入惰性气体,置换残余气体。对无法堵漏的容器,当其泄漏至常压后也应用惰性气体实施置换。 7.3 泄漏介质处置 7.3.1 气体泄漏介质的处置 气体泄漏介质的处置方法为: a)合理通风、加速扩散; b)用喷雾状水中和、稀释、驱散、溶解。使用喷雾水枪、屏封水枪,设置水幕或蒸汽幕,驱散积聚、 流动的气体,稀释气体浓度,中和具有酸碱性的气体,防止形成爆炸性混合物或毒性气体向外扩散; c)构筑围堤或挖坑收容处置过程中产生的大量废水。 7.3.2 液体泄漏介质的处置 7.3.2.1 小量泄漏的一般处置措施 用沙土、活性炭、蛭石或其他惰性材料吸收小量液体泄漏介质。如果是可燃性液体也可在保证安全情况下,就地焚烧。 7.3.2.2 大量泄漏的一般处置措施 液体泄漏介质大量泄漏的一般处置措施为: a)封闭下水道或沟口。用沙袋、内封式堵漏袋封闭泄漏现场的下水道口或排洪沟口; b)稀释蒸气。用雾状水或相应稀释剂驱散、稀释蒸气; c)覆盖。用泡沫或水泥等其他物质覆盖,降低蒸气危害; d)筑堤收容,用沙袋或泥土筑堤拦截,或挖坑导流、蓄积、收容;若是酸碱性物质,还可向沟、坑内投入中和(消毒)剂; e)收集转移。用泵将泄漏介质转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 7.3.3 固体泄漏介质的处置 7.3.3.1 固体泄漏介质的一般处置措施 固体泄漏介质的一般处置措施为: a)收集。小量泄漏或现场残留的固体介质,可用洁净的铲子将泄漏介质收集到洁净、干燥、有盖的容器中; b)筑堤收容。如大量泄漏,构筑围堤收容,然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃; c)覆盖。无法及时回收需要避光、干燥保存的物质,可用帆布临时覆盖; d)固化。无法回收或回收价值不大的介质,可以用水泥、沥青、热塑性材料固化后废弃。 7.3.3.2 易燃泄漏介质的处置 易燃泄漏介质的处置方法为: a)小量泄漏。避免扬尘,并使用无火花工具将泄漏介质收集于袋中或洁净、有盖的容器中后,转移至安全场所,可在保证安全的情况下,就地焚烧; b)大量泄漏。构筑围堤或挖坑收容,可用水润湿,或用塑料布、帆布覆盖,减少飞散,然后使用无火花工具将泄漏介质收集转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 7.3.3.3 遇湿易燃泄漏介质的处置 遇湿易燃泄漏介质的处置方法为: a)小量泄漏。用无火花工具将泄漏介质收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移回收。对于化学性质特别活泼的物质须保存在煤油或液体石蜡中; b)大量泄漏。不要直接接触泄漏介质,禁止向泄漏介质直接喷水。可用塑料布、帆布等进行覆盖。在技术人员和专家指导下清除。 7.3.3.4 爆炸性泄漏介质的处置 爆炸性泄漏介质的处置方法为: a)小量泄漏。使用无火花工具将泄漏介质收集于干燥、洁净、有盖的防爆容器中,转移至安全场所; b)大量泄漏。用水润湿,然后收集、转移、回收或运至废物处理场所处置。 7.3.3.5 腐蚀性泄漏介质的处置 腐蚀性泄漏介质的处置方法为: a)小量泄漏。将泄漏地面洒上沙土、干燥石灰、煤灰或苏打灰等,然后用大量水冲洗,冲洗水经稀释后放入废水系统; b)大量泄漏。构筑围堤或挖坑收容,可视情用喷雾状水进行冷却和稀释;然后,用泵或适用工具将泄漏介质转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 7.4 清理泄漏现场 7.4.1 用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处,确保不留残气(液)。 7.4.2 少量残液,用干砂土、水泥粉、煤灰等吸附,收集后作无害化处理。 7.4.3 在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗,然后用清水冲洗现场,特别是低洼、沟渠等处,确保不留残物。 7.4.4 少量残留遇湿易燃泄漏介质可用干沙土、水泥粉等覆盖。 7.5 处置行动要求 7.5.1 基本要求 7.5.1.1 应选择上风或侧上风方向进入现场,车停在上风或侧上风方向,避开低洼地带,车头朝向撤退方向。 7.5.1.2 严禁人员和车辆在泄漏区域的下水道或地下空间的正上方及其附近、井口以及卧罐两端处停留。 7.5.1.3 安全员全程观察、监测现场危险区域或部位可能发生的危险迹象。 7.5.1.4 堵漏操作时,应以泄漏点为中心,在储罐或容器的四周设置水幕、喷雾水枪等对泄漏扩散的气体进行围堵、驱散或稀释降毒。 7.5.1.5 一线处置人员应少而精。采取工艺措施处置时,应掩护和配合事故单位和专业工程技术人员实施。 7.5.1.6 当现场出现爆炸险情征兆威胁到处置人员的生命安全时,应当立即命令处置人员撤离到安全地带并清点人数,待条件具备时,再组织处置行动。 7.5.1.7 对易燃易爆介质倒罐时应采取导线接地等防静电措施。 7.5.1.8 洗消污水的处理在环保部门的检测指导下进行。 7.5.2 特殊要求 7.5.2.1 有毒性泄漏介质 除7.5.1要求外,对有毒性泄漏介质处置还应做到: a)泄漏危险区应设有毒品警告标志; b)需要采取工艺措施处置时,处置人员应掩护和配合事故单位和专业工程技术人员实施; c)对参与处置人员的身体状况,应进行跟踪检查。 7.5.2.2 爆炸性泄漏介质 除7.5.1要求外,对爆炸性泄漏介质处置还应做到: a)现场应禁绝火源、电源、静电源、机械火花;高热、高能设备应停止工作;若泄漏区有非防爆电器开关存在则不应改变其工作状态; b)避免撞击和摩擦泄漏介质; c)避免现场的震动和扬尘; d)防止泄漏介质进入下水道、排洪沟等狭小空间。 7.5.2.3 腐蚀性泄漏介质 除7.5.1要求外,对腐蚀性泄漏介质处置还应做到: a)应采取措施避免处置人员皮肤、眼睛、黏膜接触泄漏介质; b)禁止泄漏介质与易燃或可燃物、强氧化剂、强还原剂接触; c) 禁止直接对强酸强碱泄漏介质和泄漏点喷水。 8 洗消8.1 原则受到有毒或腐蚀性泄漏介质污染的人员、装备和环境都应洗消,洗消应坚持合理防护、及时彻底、保障重点、保护环境、避免洗消过度的原则。 8.2 人员洗消 8.2.1 公众洗消 8.2.1.1 洗消站洗消 到达洗消站的受沾染公众采取固定洗消,洗消站洗消应包括以下步骤和内容: a)在交通便利、场地平整的现场上风方向的轻度危险区边缘处,架设洗消帐篷,设立公众洗消站;洗消帐篷前设待洗区、接待处和衣物存放处,地面铺设耐磨、耐腐、防水隔离材料;洗消帐篷后部设检伤区和观察区; b)在接待处对公众进行沾染的检测、伤情初步判断和分类; c)进入待洗区领取淋浴用品后进入洗消帐篷淋浴冲洗等候洗消,在洗消中,重症伤员应有医护人员监护; d)淋浴后进行检测,不合格者重新冲洗,直至合格; e)合格后,洗消用品放入指定回收点,更换清洁的衣物; f)洗消后,伤者进行医疗救治。 8.2.1.2 机动洗消 不能及时到洗消站的受沾染公众采取机动洗消,机动洗消应包括以下步骤和内容: a)对受沾染的人员,利用喷雾水进行全身冲洗; b)对于皮肤局部受沾染的人员,除去受沾染部位衣物,用纱布或棉布吸去可见的毒液或可疑液滴,选用相应的消毒剂对沾染部位进行洗消; c)对于眼睛部位受沾染的人员,用眼睛冲洗器冲洗,或用水、敌福特灵洗眼液等冲洗沾染部位。 8.2.2 处置人员洗消 处置人员洗消应包括以下步骤和内容: a)搭建处置人员洗消帐篷或设置洗消器具,地面铺设耐磨、耐腐、防水隔离材料; b)处置人员身着防护服进入洗消帐篷或利用洗消器具进行冲洗,注意死角的冲洗; c)检测合格后进入安全区,脱去防护装具,放入塑料袋中密封,待处理; d)对于不能及时到洗消站洗消的处置人员,利用单人洗消圈、清洗机、喷雾器等装备进行冲洗。 8.3 装备洗消 8.3.1 车辆洗消 车辆洗消应包括以下步骤和内容: a)利用洗消车、消防车或其他洗消装备等架设车辆洗消通道; b)选择合适的洗消剂,配置适宜的洗消液浓度,调整好水温、水压、流速和喷射角度,对受污染车辆进行洗消; c)卸下车辆的车载装备,集中在器材装备洗消区进行洗消; d)对于不能到洗消通道洗消的受污染车辆,可利用高压清洗机或水枪就地对其实施由上而下地冲洗,然后对车辆隐蔽部位进行彻底地清洗; e)被洗消的车辆经检测合格后进入安全区。 8.3.2 器材装备洗消 器材装备洗消应包括以下步骤和内容: a)将器材装备放置在器材装备洗消区的耐磨、耐腐、防水的衬垫上; b)将器材装备分为耐水和不耐水,精密和非精密仪器装备,登记; c)选择合适的洗消剂及其浓度; d)耐水装备可用高压清洗机或高压水枪进行冲洗; e)精密仪器和不耐水的仪器,用棉签、棉纱布、毛刷等进行擦洗; f)检测合格后方可带入安全区。 8.4 地面和建筑物表面洗消 地面和建筑物洗消应包括以下步骤和内容: a)根据现场地形和建筑物分布特点,将现场划分成若干个洗消作业区域; b)确定洗消方法,对洗消车、检测仪器与人员编组; c)对各洗消作业区域从上风向开始,逐片逐段实施洗消,直至检测合格。 8.5 泄漏介质洗消方法 8.5.1 人体表面沾染洗消 8.5.1. 1 对于有毒泄漏介质,先用纱布或棉布吸去人体表面沾染的可见毒液或可疑液滴;然后根据有毒性泄漏介质的特性,选用相应的洗消剂对皮肤进行清洗;再利用约40℃温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗。 8.5.1.2 对于酸性腐蚀性泄漏介质,可利用约40℃温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗;局部洗消可用清水、碳酸钠溶液、碳酸氢钠溶液、专用洗消液等洗消剂清洗。 8.5.1.3 对于碱性腐蚀性泄漏介质,可利用约40 C温水(可加中性肥皂水或洗涤剂)冲洗;局部洗消可用清水、硼酸、专用洗消液等洗消剂清洗。 8.5.2 物体表面沾染洗消 8.5.2.1 化学消毒 对物体表面沾染的化学消毒方法为: a)对于有毒泄漏介质,将石灰粉、漂白粉、三合二等溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学反应,形成无毒或低毒物质; b)对于酸性腐蚀性泄漏介质,用石灰乳、氢氧化钠、氢氧化钙、氨水等碱性溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学中和; c)对于碱性腐蚀性泄漏介质,用稀硫酸等酸性水溶液喷洒在染毒区域或受污染物体表面,进行化学中和。 8.5.2.2 冲洗稀释 利用高压水枪对污染物体喷洒冲洗,对染毒空气喷射雾状水进行稀释降毒或用水驱动排烟机吹散降毒。 8.5.2.3 吸附转移 用吸附垫、吸附棉、消毒粉、活性炭、砂土、蛭石、粉煤灰等具有吸附能力的物质,吸附回收有毒物质后,转移处理。 8.5.2.4 溶洗去毒 利用浸以汽油、煤油、酒精等溶剂的棉纱、纱布等,溶解擦洗染毒物表面的毒物,但不宜用于类似未涂油漆木制品的多孔性的物体表面,以及能被溶剂溶解的塑料、橡胶制品等表面。擦洗过的棉纱、纱布等要集中处理。利用热水或加有普通洗涤剂(如肥皂粉等)后溶洗效果更好。 8.5.2.5 机械清除 利用铲土工具将地面的染毒层铲除。铲除时,应从上风方向开始。为作业便利,可在染毒地面、物品表面覆盖沙土、煤渣、草垫等,供处置人员暂时通过。也可采用挖土坑掩埋法埋掉染毒物品,但土坑应有一定深度,掩埋时应加大量消毒剂。 8.5.3 爆炸性泄漏介质洗消 若没有其他毒性和腐蚀性,一般不用洗消。如果具有毒性和腐蚀性,人体沾染洗消可按照8.5.1.1~8.5.1.3方法洗消;物体表面沾染洗消可按照8.5.2.1~8.5.2.5的方法洗消。 附录A (规范性附录)处置人员资质要求处置人员资质要求详见表A.1。

|

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准