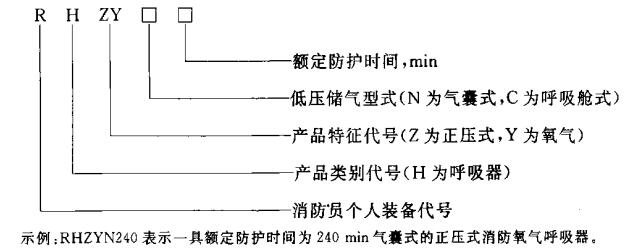

前言本标准的5.2、5.3、5.5、5.6、5.7、5.10、5.17、5.19为强制性条文,其余为推荐性条文。本标准与欧洲标准化委员会CEN批准的EN 145-1997《呼吸保护器 自给式压缩氧型或压缩氧氮型呼吸器 要求、试验、标记》(英文版)的采标程度为非等效,主要差异如下: ——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改; ——将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述; ——分类中增加了180这一类型; ——定量供氧量的指标不同; ——正压性能试验方法不同; ——减少了一些零部件要求。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。 本标准主要起草人:凌新亮、徐耀亮、戴国定、曹家胜、殷海波、余进、马善清。 1 范围本标准规定了正压式消防氧气呼吸器的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存等要求。本标准适用于消防员和抢险救护人员在有毒、缺氧、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物等恶劣环境中,抢险救灾或从事灾情处理工作时使用的正压式消防氧气呼吸器(以下简称呼吸器)。 本标准不适用于正压式消防空气呼吸器、潜水呼吸器和负压式呼吸器。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1226-2001 一般压力表 GB/T 2891-1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 GB 3836.1-2000 爆炸性环境用防爆电气设备 第1部分:通用要求(eqv IEC 60079-0:1998) GB 3836.4-2000 爆炸性环境用防爆电气设备 第4部分:本质安全型“i”(eqv IEC 60079-11:1999) GA 124-2004 正压式消防空气呼吸器 MT 867-2000 隔绝式正压氧气呼吸器 3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1 正压式消防氧气呼吸器 self-contained positive pressure oxygen breathing apparatus for fire fighting 以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源,呼吸时使用氧气瓶内的氧气,不依赖外界环境气体,用呼吸舱(或气囊)作储气装置,面罩内的气压大于外界大气压的呼吸器。 3.2 呼吸系统 breathing system 包括面罩、呼吸导管、气囊、排气阀和供氧装置及连接件与佩戴者呼吸器官形成的起呼吸保护作用的系统。 3.3 定量供氧 oxygen delivery by constant flow 高压氧气经减压后,通过节流孔以规定的流量连续向呼吸系统供氧。 3.4 手动补给供氧 oxygen delivery by manual switch 用手按动,使手动补给阀直接向呼吸系统供氧。 3.5 自动补给供氧 oxygen delivery by demand vaive 呼吸系统内压力下降到规定压力值时,自动补给阀自动开启向呼吸系统供氧。 3.6 自动排气阀 automatic relief valve 低压系统内的压力上升到规定值时,排气阀自动开启向外界排气的装置。 3.7 高压系统 high pressure system 包括氧气瓶、氧气瓶开关、减压器、手动补给阀和压力指示器等高压部分及其连接件形成的高压气路。 3.8 额定防护时间 nominal protection time 在规定的作功功率条件下,呼吸器符合防护性能要求的使用时间。 4 型式、分类、型号4.1 型式以高压氧气瓶充填压缩氧气作氧源(额定工作压力为20MPa),低压储气部分有气囊式和呼吸舱式两种。 4.2 分类 按额定防护时间划分为:60、120、180、240型四种类型。 4.3 型号

5 技术要求5.1 外观质量5.2 结构要求 5.3 材料要求 5.4 佩戴质量 5.5 气密性 5.6 防护性能 5.7 供氧性能 5.8 自动补给阀开启压力 5.9 排气阀开启压力 5.10 正压性能 5.11 耐温性能 5.12 压力表 5.13 面罩性能 5.14 气囊或呼吸舱的有效容积 5.15 呼吸软管 5.16 压力报警 5.17 呼气阀和吸气阀 5.18 减压器安全阀 5.19 高压部件强度 5.20 人员佩戴性能 5.1 外观质量所有零部件应保持清洁,与氧接触部分应无油,涂漆、电镀表面保护层色泽应均匀一致,与基体结合良好,不得有针孔、斑点、条纹、脱皮、起泡、擦伤和流痕等缺陷。5.2 结构要求呼吸器的结构应简单、紧凑、结实,在狭小的通道通行时呼吸器不应被攀挂。呼吸器的外形不应有妨碍使用的向外凸出部分和尖角。 呼吸器从佩戴者身上取下,面罩未取下时,佩戴者仍可继续呼吸。 呼吸器外壳应有足够强度,背壳(下壳)应符合人体背部外形,保证背负时舒适;用于固定上、下壳的扣合应松紧适度,开扣灵活,能防止意外挂开。 气瓶瓶阀的安装位置应方便佩戴者开启或关闭瓶阀。 压力表应显示气瓶压力,其安装位置应方便佩戴者观察到压力值。 着装带应能调节长度,扣紧后不应发生滑脱。 气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭,如气瓶瓶阀开启后不可锁定,那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。 呼吸器所用化学药品、佩戴时的唾液或冷凝水不应影响呼吸器的功能,或对佩戴者造成危害。 5.3 材料要求呼吸器选用的材料,应有足够的机械强度,耐老化,耐腐蚀。呼吸器外壳如采用非金属材料,其表面电阻不应大于1×109Ω。 着装带、带扣、外壳、面罩和呼吸软管在阻燃性能试验后,不应出现熔融现象,且续燃时间不应大于5 s。 呼吸器外部件选材,不允许用镁、钛、铝或含有这些金属成分的合金制造。 与佩戴者皮肤接触的部分,应选用对皮肤无刺激材料,与呼吸器官相通部分材料不应危害佩戴者健康。 5.4 佩戴质量呼吸器的佩戴质量应符合表1的规定。

5.5 气密性5.5.1 高压系统气密性高压系统经气密性试验,在30 min内不应漏气。 5.5.2 低压系统气密性 低压系统经正压气密性试验,在1 min内其压力下降值不应大于30 Pa。 5.6 防护性能5.6.1 额定防护时间内的防护性能额定防护时间内的防护性能应符合表2的规定。

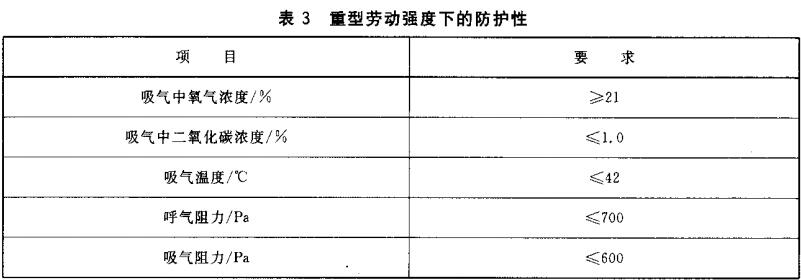

5.6.2 重型劳动强度下的防护性能 重型劳动强度下的防护性能应符合表3的规定。

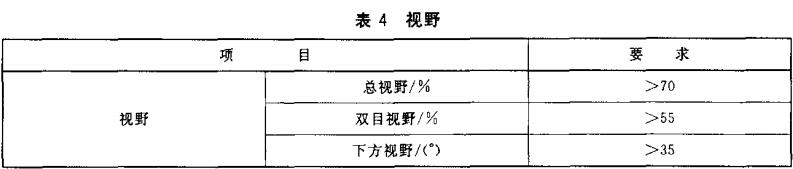

5.7 供氧性能5.7.1 定量供氧量当呼吸器高压系统压力为(20~2)MPa时,定量供氧量不应小于1.4 L/min。 5.7.2 自动补给供氧量 当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,自动补给供氧量不应小于80 L/min。 5.7.3 手动补给供氧量 当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,手动补给供氧量不应小于80 L/min。 5.8 自动补给阀开启压力呼吸器自动补给阀开启时,其低压系统中的压力应为(50~250)Pa。5.9 排气阀开启压力当向气囊或呼吸舱内通入1.4 L/min流量的稳定气流时,排气阀的开启压力应为(400~700)Pa。5.10 正压性能在呼吸频率25次/min,呼吸流量50 L/min时,呼吸器的面罩内应始终保持正压。5.11 耐温性能不接气瓶、不充填CO2吸收剂(或不接清净罐)、不装冷却元件的呼吸器,经耐温试验后,各部件应无发硬、开裂、发黏和变形等现象,且仍应符合5.5、表3和5.7的规定。5.12 压力表压力表的外壳应有橡胶防护套,外壳直径不应大于60 mm。压力表的测量范围应为(0~30)MPa,精度不应低于2.5级,最小分格值不应大于1MPa。 压力表标度盘上警报压力值段和20MPa处应有明显指示。 在暗淡或黑暗的环境下,佩戴者应能读出压力指示值。 在防水性能试验后,压力表内不得进水。 当压力表同其连接的软管脱开时,在氧气瓶内压力为20MPa的情况下其漏气量不应大于25 L/min。 压力表的其他性能应符合GB/T 1226-2001的规定。 5.13 面罩性能面罩质量应分布对称,头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整,其密合框应与佩戴者面部密合良好,无明显压痛感,在额定防护时间内视窗不应上雾。视窗为大眼窗,应使用透光性能良好的无色透明材料,并不应产生视觉变形现象。 视野应符合表4的规定。

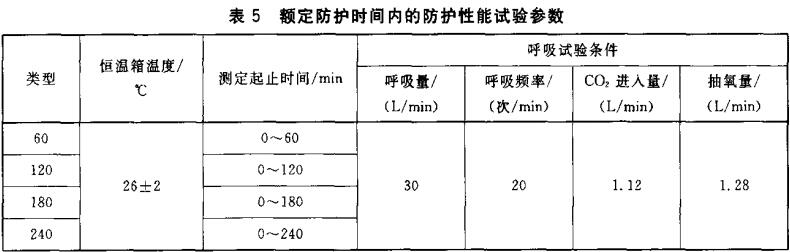

5.14 气囊或呼吸舱的有效容积气囊或呼吸舱的有效容积不应小于5 L。5.15 呼吸软管5.15.1 呼吸软管的气密性和伸长率呼吸软管应柔韧气密,弯曲时能保持气路畅通,伸长率不应小于20%。 5.15.2 呼吸软管的强度 经减压器最大输出压力值的2倍水压试验后应无渗漏。 5.16 压力报警当气瓶在开启、关闭及余压为(5.5±0.5)MPa时应发出警示声响。余压报警声级强度应大于70 dB(A),声响时间应在(30~60)s范围内,且报警最大耗气量不应大于 5L/min。 如采用电子报警装置其防爆性能应符合GB 3836.1-2000和GB 3836.4-2000的规定。 5.17 呼气阀和吸气阀5.17.1 逆向漏气量呼气阀、吸气阀的逆向漏气量不应大于0.3 L/min。 5.17.2 通气阻力 呼气阀、吸气阀的通气阻力不应大于30 Pa。 5.18 减压器安全阀安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器最大输出压力值的(120~200)%范围内,关闭压力不应小于减压器最大输出压力值。5.19 高压部件强度高压部件经30MPa水压试验后应无渗漏和异常变形。5.20 人员佩戴性能佩戴人员主观感觉应良好,无供气不足现象。6 试验方法6.1 外观质量、标志、包装检查6.2 结构检查 6.3 表面电阻测定 6.4 材料阻燃性能试验 6.5 佩戴质量测定 6.6 气密性试验 6.7 防护性能试验 6.8 供氧性能测定 6.9 自动补给阀开启压力测定 6.10 排气阀开启压力测定 6.11 正压性能试验 6.12 耐温性能试验 6.13 压力表试验 6.14 视野试验 6.15 气囊或呼吸舱的有效容积测定 6.16 呼吸软管性能试验 6.17 压力报警试验 6.18 呼气阀和吸气阀性能试验 6.19 减压器安全阀性能试验 6.20 高压部件强度试验 6.21 人员佩戴性能试验 6.1 外观质量、标志、包装检查用目测方法检查呼吸器的外观质量、标志和包装,结果应符合5.1、8.1和8.2的规定。6.2 结构检查用目测、主观感受方法检查呼吸器的结构,结果应符合5.2的规定。6.3 表面电阻测定表面电阻测定按GB 3836.1-2000中23.4.7.8的规定进行,结果应符合5.3的规定。6.4 材料阻燃性能试验6.4.1 着装带、带扣和外壳阻燃性能试验着装带、带扣和外壳阻燃性能试验按GA 124-2004中6.2.1的规定进行,结果应符合5.3的规定。 6.4.2 面罩、呼吸软管阻燃性能试验 面罩、呼吸软管阻燃性能试验按GA 124-2004中6.2.2的规定进行,结果应符合5.3的规定。 6.5 佩戴质量测定用量程为(0~30)kg,精度为1/3000的电子秤测定呼吸器的佩戴质量,结果应符合表1的规定。6.6 气密性试验6.6.1 高压系统气密性试验接好气瓶(气瓶压力为18MPa以上),开启瓶阀,保持30 min,用皂沫涂擦呼吸高压系统各个接头处,结果应符合5.5.1的规定。 6.6.2 低压系统气密性试验 关闭排气阀,连接面罩的呼气软管在系统中通过三通接入压差计和压气泵,然后向系统内充气加压到800 Pa,关闭气路,启动秒表计时,观察并记录1 min内压力的下降值,结果应符合5.5.2的规定。 6.7 防护性能试验6.7.1 额定防护时间内的防护性能试验试验条件如表5,仪器设备、试验步骤、试验记录按MT 867—2000中6.2.1、6.2.3和6.2.4的规定进行,结果应符合表2的规定。

6.7.2 重型劳动强度下的防护性能试验 试验条件如表6,仪器设备、试验步骤、试验记录按MT 867—2000中6.2.1、6.2.3和6.2.4的规定进行,结果应符合表3的规定。

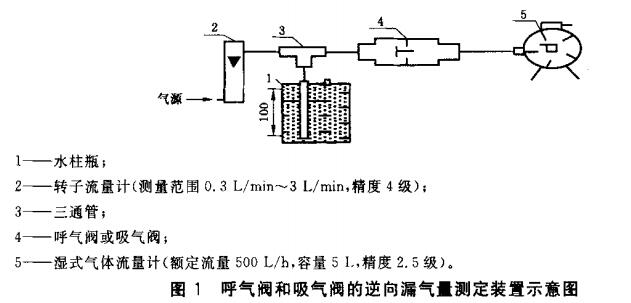

6.8 供氧性能测定6.8.1 定量供氧量测定当呼吸器高压系统压力为(20~2)MPa时,用量程为(0.3~3)L/min,精度为4级的转子流量计测定,结果应符合5.7.1的规定。 6.8.2 自动补给供氧量测定 当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,用量程为(16~160)L/min,精度为2.5级的转子流量计测定,结果应符合5.7.2的规定。 6.8.3 手动补给供氧量测定 当呼吸器高压系统压力为(20~3)MPa时,按手动补给阀,用量程为(16~160)L/min,精度为2.5级的转子流量计测定,结果应符合5.7.3的规定。 6.9 自动补给阀开启压力测定将呼吸器置于水平位置,连接呼吸器校验仪的水柱计和吸气泵,打开氧气瓶开关,从面罩处以(8~12)L/min流量向外抽气,观察自动补给阀开启供氧时的水柱压力计指示的压力值,结果应符合5.8的规定。6.10 排气阀开启压力测定将呼吸器水平放置,连接呼吸器检查仪或校验台的水柱计,关闭排气阀,打开氧气瓶阀门,向低压系统内以测得的定量供氧量供氧,观察并记录呼吸器排气阀开启时的压力值,结果应符合5.9的规定。6.11 正压性能试验将呼吸器的面罩气密地佩戴在呼吸器综合检测仪的头模上,其呼吸接口同人工肺相连,按呼吸频率25次/min,呼吸流量50 L/min设定人工肺,完全开启气瓶瓶阀,启动人工肺,测量氧气瓶内压力分别为(20~18)MPa、(7~5)MPa、(4~2)MPa压力值段时面罩内的压力,结果应符合5.10的规定。6.12 耐温性能试验把不接氧气瓶且不带冷却元件、不带CO2吸收剂的呼吸器放入(-20±2)℃的低温箱内贮存16 h,取出后再放入(60±2)℃的高温箱内贮存16 h,取出后冷却至室温,然后检查各零部件,结果应符合5.11的规定。将经过耐温性能试验且检查合格的样品,分别按6.6、6.7.2和6.8的规定进行试验,结果应符合5.5、表3和5.7的规定。 6.13 压力表试验6.13.1 压力表外壳直径测定用游标卡尺测定压力表的外壳直径,结果应符合5.12的规定。 6.13.2 压力表防水性能试验 将压力表浸没在水温不低于5℃的清水中24 h,结果应符合5.12的规定。 6.13.3 压力表导气管漏气量试验 在氧气瓶内压力为20MPa时,卸下压力表,装上流量计,完全开启气瓶瓶阀,测量压力表导气管的漏气量,结果应符合5.12的规定。 6.14 视野试验视野试验按GB/T 2891-1995中3.3的规定进行,结果应符合表4的规定。6.15 气囊或呼吸舱的有效容积测定把呼吸器置于水平位置,堵住定量供气孔,向气囊内或呼吸仓内通气,到排气阀(孔)开始排气时停止通气,用抽气装置(采气泵接湿式流量计)从中向外抽气,到自动补给阀开启为止,在湿式气体流量计上测出的体积即为有效容积,结果应符合5.14的规定。6.16 呼吸软管性能试验6.16.1 呼吸软管的气密性和伸长率测定把软管一端吊起,测量其自然长度为a(不包括接头),然后在其另一端施加负荷10 N,5 min后测其长度为b,伸长率则为(b-a)/a×100%;测定时目测是否有开裂、脱胶、洞穿现象。在拉伸试验后的呼吸软管内,施加1.5 kPa的气压,(通入气体慢慢形成压力),检查漏气情况,结果应符合5.15.1的规定。 6.16.2 呼吸软管的强度试验 在呼吸软管中加入减压器最大输出压力值的2倍水压力,历时15 min,结果应符合5.15.2的规定。 6.17 压力报警试验6.17.1 余压报警的报警压力、声级强度、声响时间测定当气瓶压力下降发出警示声响时,观察报警压力及压力变化情况,并在距离报警器正前方1 m处用声级计和秒表测定声级强度和声响时间,结果应符合5.16的规定。 6.17.2 余压报警的最大耗气量测定 将报警器输出端同量程为(1~10)L/min,精度为2.5级的转子流量计相连,改变报警器输入端压力,测量报警器余压报警声响时间内的最大输出流量,结果应符合5.16的规定。 6.17.3 电子报警装置的防爆性能试验 电子报警装置的防爆性能试验按GB 3836.1-2000和GB 3836.4-2000的规定进行,结果应符合5.16的规定。 6.18 呼气阀和吸气阀性能试验6.18.1 呼气阀和吸气阀的逆向漏气量测定呼气阀和吸气阀的逆向漏气量测定装置示意图如图1连接,把呼气阀或吸气阀逆向接到装置气路上, 通入流量为(1.5±0.1)L/min的稳定气流,使通气压力保持在(980±10)Pa,测定1 min进入湿式气体流量计的漏气量,结果应符合5.17.1的规定。

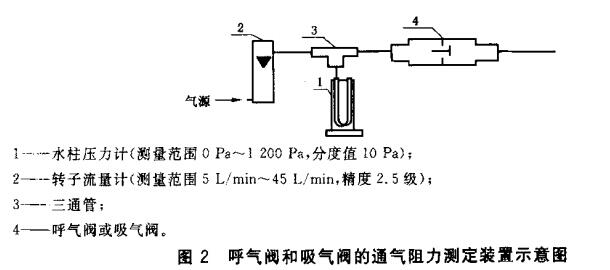

6.18.2 呼气阀和吸气阀的通气阻力测定 呼气阀和吸气阀的通气阻力测定装置如图2连接,从流量计入口处向装置系统内通入(30±2)L/min的稳定气流,记录压力计指示值,减去测试装置的空白阻力,即为通气阻力,结果应符合5.17.2的规定。

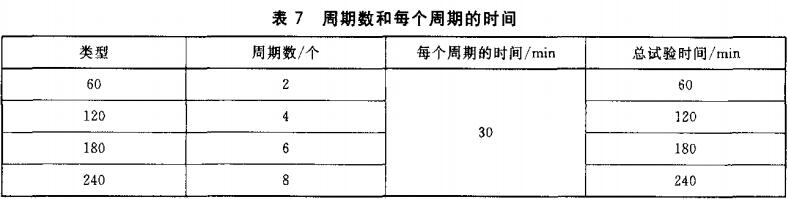

6.19 减压器安全阀性能试验a) 在减压器输出压力端装上量程为(0~4)MPa、精度在1.5级以上的压力表,开启气瓶瓶阀,测量气瓶额定工作压力至2MPa范围内减压器的最大输出压力值;b) 将安全阀的输入端与气压源相接,缓慢均匀地升压,升压速率不应大于0.01MPa/s,测量安全阀的开启压力; c) 继续升高压力,直到安全阀达到全排气状态,测量安全阀的全排气压力; d) 缓慢均匀地降低压力,直至安全阀关闭,测量安全阀的关闭压力。结果应符合5.18的规定。 6.20 高压部件强度试验在高压部件的输入端加入30MPa水压力,历时2 min,结果应符合5.19的规定。6.21 人员佩戴性能试验只有已通过5.1~5.19检验合格的呼吸器才可用于人员佩戴性能试验。6.21.1 样品数 样品数2具。 6.21.2 试验人员 挑选对使用呼吸器有一定经验,面部外观适合佩戴面罩,且身体健康的试验人员2名。 6.21.3 试验条件 在常温、常压和设定的模拟环境条件下进行。 6.21.4 试验程序 试验人员2名,身穿消防作业服,分别佩戴呼吸器,按下列程序试验: a) 拉检力计36次,每次拉重物25 kg,高度1.5 m; b) 步行125 m; c) 在(1.1~1.5)m矮巷室内,弯腰行走200 m; d) 在0.75 m特矮巷室内,爬行100 m; e) 在梯子间垂直攀登20 m,穿过460 m×460 m方孔,上、下梯1次; f) 从背上取下呼吸器用手托住,放在头的前方,继续保持呼吸畅通,穿过0.5 m高4 m长的矮洞; g) 铺设15 m消防水带,再卷好。 以上7个作功程序为一个周期,各种类型的呼吸器要求完成的周期数和每个周期的时间(包括休息)如表7所示。

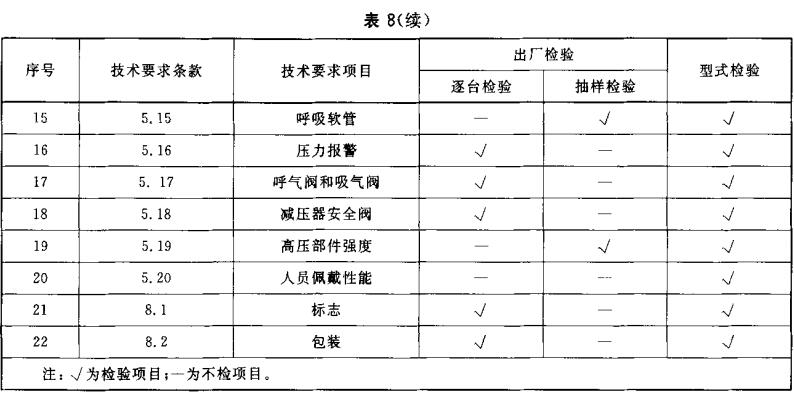

试验结束后询问佩戴者的主观感觉,包括:佩戴的舒适性、着装带带扣的可调性、压力表能否看得清、面罩视窗是否结雾、气体供给情况、传声情况、报警情况、觉察到的其他问题。结果应符合5.20的规定。 7 检验规则7.1 检验分类7.2 型式检验 7.3 出厂检验 7.1 检验分类检验分为型式检验和出厂检验,分别按7.2和7.3进行。7.2 型式检验有下列情况之一时,产品应进行型式检验:a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定; b) 当正常生产的产品在原材料、设计、工艺、生产设备有较大变化,可能影响产品质量时; c) 正常连续生产1年时; d) 产品停产1年以上恢复生产时; e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。 7.2.1 检验项目 型式检验的项目按表8进行。 7.2.2 样本大小 型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽取,样本大小为3具。 7.2.3 产品批量 产品批量不应少于20具。 7.2.4 合格判定 型式检验项目应全部符合本标准方为合格。 7.3 出厂检验总装完毕的每具呼吸器产品须经制造厂质量检验部门检验,检验合格并附有产品质量合格证方准出厂。7.3.1 检验项目 检验项目按表8进行。 7.3.2 抽样检验样本大小 样本大小为3具。 7.3.3 产品批量 产品批量不应少于20具。 7.3.4 合格判定 出厂检验项目应全部符合本标准方为合格。

8 标志、包装和贮存8.1 标志8.2 包装 8.3 贮存 8.1 标志每台呼吸器应在外壳明显处牢固安设产品铭牌,产品铭牌包括以下项目:a)产品名称及型号; b)生产日期和批号; c)制造厂名称。 8.2 包装呼吸器装箱时,氧气瓶内应充填≥0.1MPa氧气。每具呼吸器应有固定的包装箱,包装箱具有防潮、防震、防压的功能,包装箱内应有产品使用说明书、装箱单、产品合格证(包括压力表和氧气瓶合格证书)、备件及工具。 每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容: a) 制造厂名称、地址和注册商标; b) 产品名称及型号; c) 生产日期和批号; d) 产品执行标准的代号; e) 认证标志或批准文件的编号。 产品使用说明书应有以下内容: a) 使用方法和安全注意事项; b) 维修、消毒、存贮及检查方面的指导; c) 故障、原因和排除方法; d) 使用的氧气、二氧化碳吸收剂和冷却剂的说明; e) 制造厂认为必要的说明。 8.3 贮存呼吸器应在清洁、干燥、通风良好的贮存室中存放,室内温度(-10~40)℃,产品在贮存时应装入包装箱内,避免阳光长时间的曝晒,距热源不得少于1 m,不能与油、酸、碱或其他对产品有腐蚀性的物质一起贮存,严禁重压。 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准