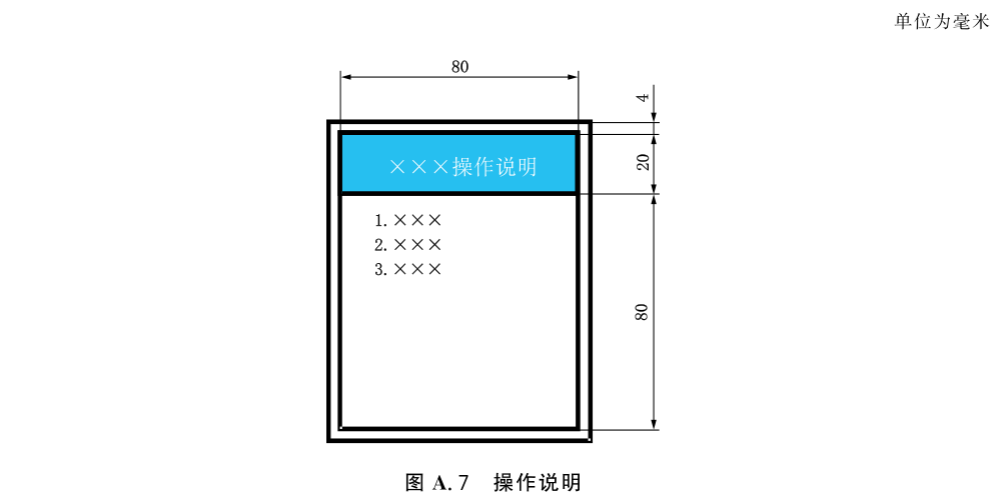

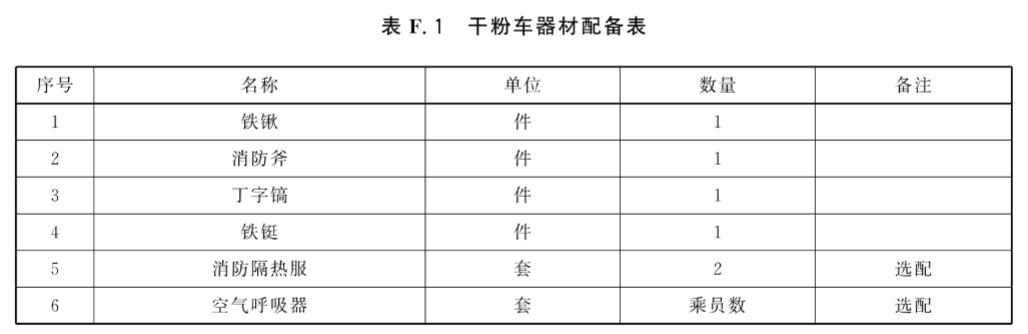

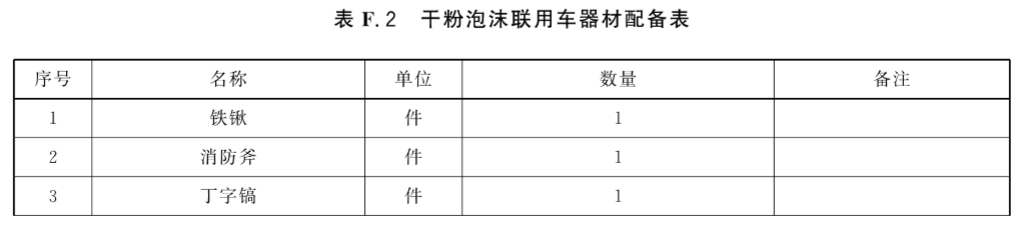

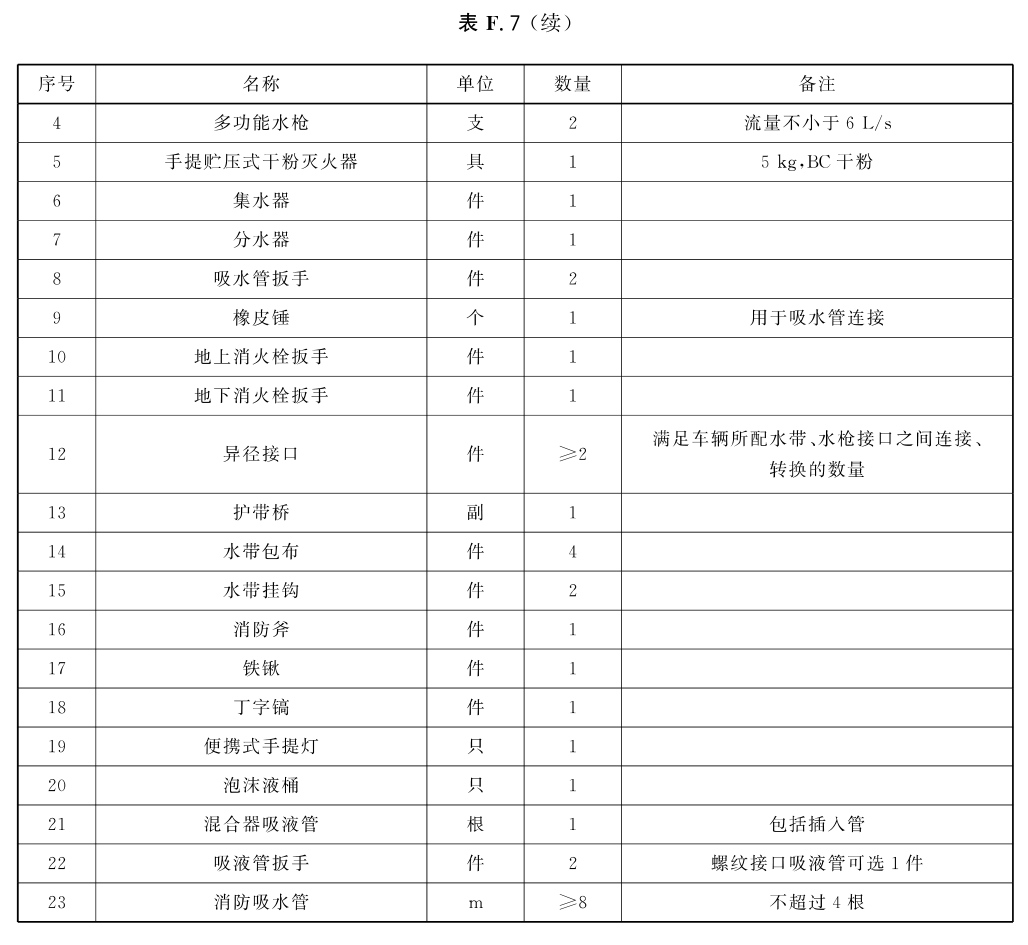

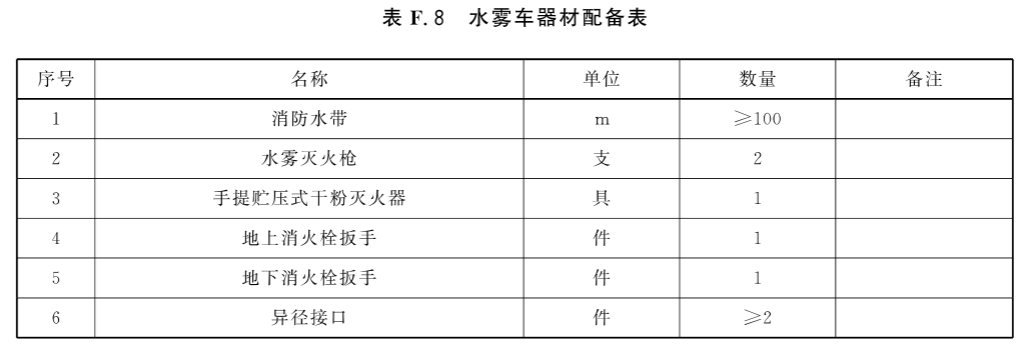

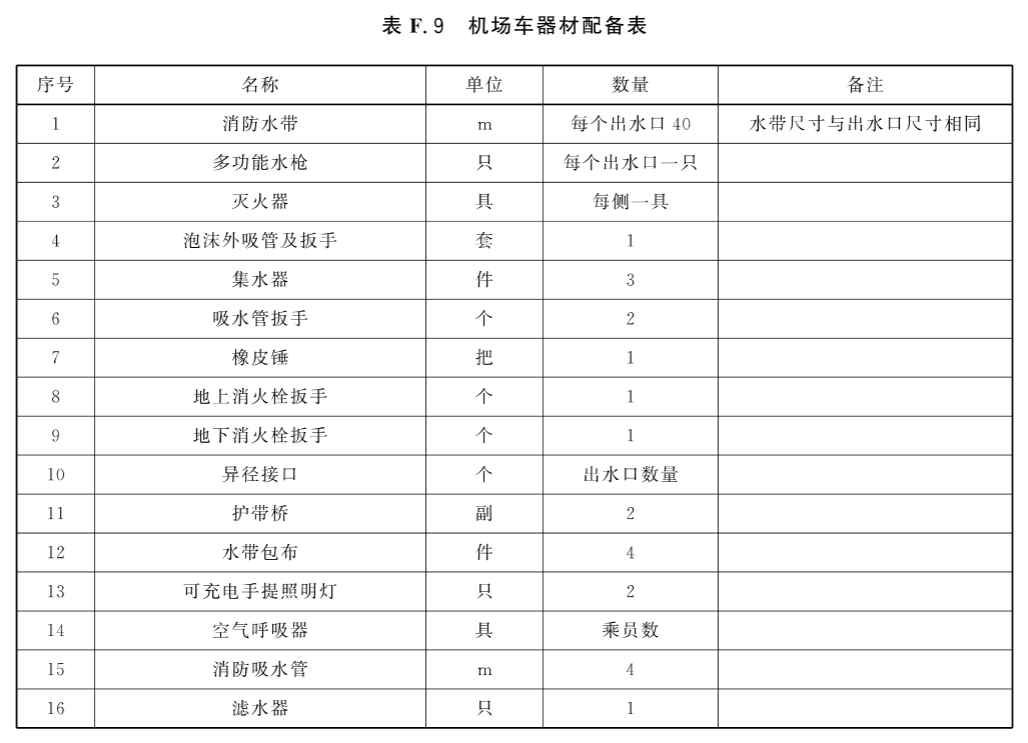

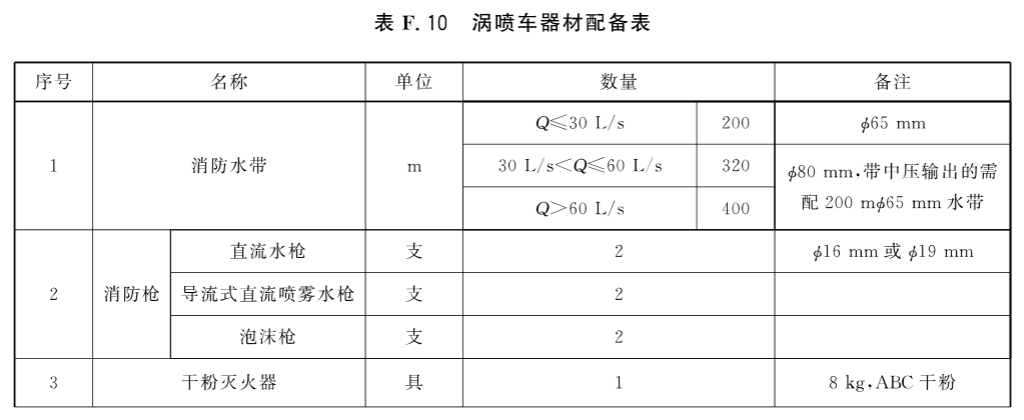

前言中华人民共和国公共安全行业标准 本标准的 4.1、5.1、6.1、7.1、8.1、9.1、10.1、11.1、12.1、13.1、14.1、15.1、16.1、17.1、18.1、19.1、20.1、 21.1、22.1、23.1、24.1、25.1、26.1、27.1、28.1、29.1、30.1、31.1、32.1、33.1、34.1、35.1、36.1、B.1、C.1、D.1、E.1、附录G为强制性的,其余为推荐性的。消防车 消防要求和试验方法 Fire fighting vehicles—Performance requirements and test methods GA 39-2016 代替GA 39.1~39.5-1992,GA 39.6-1994,GA 39.7-1994, GA/T 114-2003,GA 412-2003,GA 442-2003 2016-02-25发布 2016-02-25实施 中华人民共和国公安部 发布 本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准代替GA 39.1-1992《干粉消防车通用技术条件》、GA 39.2 1992《泵浦消防车通用技术条件》、GA 39.3-1992《炮沫-干粉联用消防车通用技术条件》、GA 39.4-1992《水罐消防车通用技术条件》、GA 39.5-1992《泡沫消防车通用技术条件》、GA 39.6-1994《供液消防牟通用技术条件》、GA 39.7-1994《供水消防车通用技术条件》、GA/T 114-2003《消防车产品型号编制方法》、GA 412-2003《后援消防车》、GA 442-2003《照明消防车》。与上述标准相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——增加了干粉水联用消防车的要求(见第9章); ——增加了气体消防车的要求(见第10章); ——增加了压缩空气泡沫消防车的要求(见第11章); ——增加了高倍泡沫消防车的要求(见第13章); ——增加了水雾消防车的要求(见第14章); ——增加了机场消防车的要求(见第15章); ——增加了涡喷消防车的要求(见笫16章); ——增加了登高平台消防车的要求(见第17章); ——增加了云梯消防车的要求(见第18章); ——增加了举高喷射消防车的要求(见第19章); ——增加了通信指挥消防车的要求(见第20章); ——增加了抢险救援消防车的要求(见第21章); ——增加了化学救援消防车的要求(见第22章); ——增加了输转消防车的要求(见第23章); ——增加了排烟消防车的要求(见第25章); ——增加了洗消消防车的要求(见第26章); ——增加了侦检消防车的要求(见第27章); ——增加了隧道消防车的要求(见第28章); ——增加了履带消防车的要求(见第29章); ——增加了轨道消防车的要求(见第30章); ——增加了器材消防车的要求(见第31章); ——增加了勘察消防车的要求(见第32章); ——增加了宣传消防车的要求(见第33章); ——增加了水带敷设消防车的要求(见第34章); ——增加了供气消防车的要求(见第35章); ——增加了消防车标识的要求(见附录A); ——增加了车载式供水系统的要求(见附录B); ——增加了车载式消防绞盘的要求(见附录C); ——增加了车载式呼气空气填充系统的要求(见附录D); ——增加了拉臂钩的要求(见附录E); ——增加了随车器材的要求(见附录F); ——增加了随车文件、工具和易损件的要求(见附录G)。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防车泵分技术委员会(SAC/TC113/SC4)归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。 本标准主要起草人:闵永林、金义重、胡群明、万明、蒋旭东、沈坚敏、朱贇、王长伟、朱义、田永祥、王怡。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GA 39.1-1992; ——GA 39.2-1992; ——GA 39.3-1992; ——GA 39.4-1992; ——GA 39.5-1992; ——GA 39.6-1994; ——GA 39.7-1994; ——GA/T 114-2003; ——GA 412-2003 ; ——GA 442-2003。 1 范围本标准规定了各类消防车的技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于GB 7956.1-2014中规定的各类消防车。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 150(所有部分)压力容器 GB/T 1236 工业通风机 用标准化风道进行性能试验 GB/T 3181-2008 漆膜颜色标准 GB/T 3683 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范 GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码) GB 4351.1 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB 4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定 GB 5099 钢制无缝钢瓶 GB 6245 消防泵 GB 6246 消防水带 GB 7956.1-2014 消防车 第1部分:通用技术条件 GB 7956.2 消防车 第2部分:水罐消防车 GB 7956.3 消防车 第3部分:泡沫消防车 GB 7956.6 消防车 第6部分:压缩空气泡沫消防车 GB 7956.12 消防车 第12部分:举高消防车 GB 7956.14 消防车 第14部分:抢险救援消防车 GB 9159 无线电发射设备安全要求 GB 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 GB/T 12534 汽车道路试验方法通则 GB/T 12539 汽车爬陡坡试验方法 GB/T 12673 汽车主要尺寸测量方法 GB 15052 起重机 安全标志和危险图形符号 总则 GB 15084 机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求 GB 15090 消防软管卷盘 GB 15842 移动通信设备 安全要求和试验方法 GB/T 19089- 2012 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法 GB 19156 消防炮通用技术条件 GB 19157 远控消防炮系统通用技术条件 GB/T 19843 工业通风机 射流风机的性能试验 GB 25972 气体灭火系统及部件 GB 26755 消防移动式照明装置 GB 50149 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 JB/T 6441 压缩机用安全阀 JB/T 6445 工业通风机叶轮超速试验 MH/T 7002 民用航空运输机场消防站装备配备 TB/T 449 机车车辆车轮轮缘踏面外形 3 术语和定义GB 6245、GB 7956.1-2014、GB 7956.2和GB 7956.3中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了GB 7956.1-2014中界定的部分术语和定义。3.1 干粉消防车 dry powder fire fighting vehicle 主要装备干粉灭火剂罐、成套干粉喷射装置的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.4] 3.1.1 充气时间inflation time 从工作气体向装有额定充装量的干粉罐内充气开始,至罐内压力达到额定工作压力的时间。 3.1.2 有效喷射时间 effective discharge time 装有额定充装量的干粉罐,从设计规定的额定工作压力时开始喷射,至罐内压力下降到设计规定的最低工作压力的时间。 3.1.3 剩粉率 remnant dry powder ratio 装有额定充装量的干粉罐喷射后(在有效喷射时间内),干粉剩余量与原充装量的百分比。 3.2 气体消防车 gas fire fighting vehicle 主要装备气体灭火剂瓶,以气体为灭火剂的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.7] 3.2.1 气体灭火系统 gas fire extinguishing system 主要由气体灭火剂气瓶或罐体、输气管路、安全阀、减压阀、连接软管及喷射器等组成,能将压缩的气体灭火剂减压、释放并喷射的灭火系统。 3.3 压缩空气泡沫消防车 compressed air foam system(CAFS) fire fighting vehicle 主要装备水罐和泡沫液罐,通过压缩空气泡沫系统喷射泡沫灭火的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.8] 3.3.1 压缩空气泡沫系统 compressed air foam system 主要由消防泵、压缩空气系统、泡沫比例混合器、喷射装置、管路系统等组成,能产生压缩空气泡沫的装置。 3.3.2 泡沫比例混合系统 foam proportioning system 由泡沫比例混合器、泡沫液泵、控制装置、管路装置等部件组成,能将水和泡沫液按一定比例混合的系统。 3.3.3 A类泡沫 class A foam 主要用于扑救A类火灾的泡沫。 3.3.4 干泡沫 dry foam 发泡倍数不低于10倍,混合比不大于1%,可在规定时间内稳定附着在垂直壁面的A类泡沫。 3.3.5 湿泡沫 wet foam 发泡倍数低于10倍,混合比不小于0.2%,且具有较好流淌性的A类泡沫。 3.3.6 A类泡沫专用枪 nozzle for class A foam 用于喷射A类干泡沫和湿泡沫、喷嘴直径不小于19mm的消防枪。 3.4 泵浦消防车 pumper fire fighting vehicle 主要装备消防泵,不配备灭火剂罐,直接利用水源灭火或供水的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.9] 3.4.1 远程大流量供水系统 large flow and long distance water supply system 出口压力不低于0.2MPa、流量不小于200L/s、供水距离不小于3km,由吸水模块、增压模块、水带敷设装置及供水附件组成的系统。 3.4.2 大流量供水系统 large flow water supply system 出口压力不低于0.2MPa、流量不小于200L/s,由吸水模块、增压模块、水带敷设装置及供水附件组成的系统。 3.4.3 远程供水系统 long distance water supply system 出口压力不低于0.2MPa、供水距离不小于3km,由吸水模块、增压模块、水带敷设装置及供水附件组成的系统。 3.4.4 吸水模块 absorbent module 由动力单元、浮艇泵等组成的装置。 3.4.5 增压模块 booster module 由动力单元、增压泵等组成的装置。 3.4.6 水带敷设装置 hose laying and rolling device 用于敷设和回收消防水带的装置。 3.4.7 浮艇泵 floating pump 自行浮于水面的吸水消防泵。 3.4.8 增压泵 booster pump 用于将消防用水增加压力进行输送的消防泵。 3.4.9 自行走机构 self-walking device 利用自身动力和传动系统自行变化停放位置的机构。 3.5 高倍泡沫消防车 high-expansion foam fire fighting vehicle 主要装备水罐和泡沫液罐,通过高倍数泡沫发生器喷射高倍泡沫灭火的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.10] 3.5.1 高倍数泡沫产生器 high-expansion foam generator 高倍泡沫消防车上安装的、用于喷射高倍泡沫混合液的喷射器具。 3.6 水雾消防车 water mist fire fighting vehicle 主要装备水罐和水雾灭火装置的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.1.11] 3.6.1 水雾灭火枪 water mist fire nozzle 由开关阀、枪杆、水雾喷嘴等组成,以水或泡沫混合液作为灭火剂,能够快速转换并控制水雾喷出的 喷射管枪。 3.6.2 水雾灭火装置 water mist fire extinguishing device 由高压泵、动力源(车载发动机或独立发动机)、软管卷盘、水雾灭火枪、水罐、连接管道等组成,能够喷射水雾进行灭火的装置。 3.7 抢险救援消防车 rescue fire fighting vehicle 主要装备抢险救援器材、随车吊或具有起吊功能的随车叉车、绞盘和照明系统,用于在灾害现场实施抢险救援的消防车。 [GB 7956.J-2014,定义3.3.2] 3.7.1 绞盘额定拉力 rated pulling force 绞盘正常工作时,第一层钢丝绳允许承受的拉力值。 3.7.2 钢丝绳缠绕层数 layer of steel cable 钢丝绳全部缠绕到卷筒上的层数。 注:层数从里向外算,分别为第一层、第二层 ,依此类推。 3.7.3 钢丝绳有效工作长度 effective length of slvel cable 钢丝绳固定端的标记处至钢丝绳自由端之间的长度。 3.8 照明消防车 lighting fire fighting vehicle 主要装备固定照明灯、移动照明灯和发电机,用于灾害现场照明的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.3.5] 3.8.1 主照明灯 main light 安装于升降装置的顶端,能做水平回转、俯仰运动,用于大面积照明的灯具。 3.8.2 辅助照明灯 auxiliary light 固定安装在照明消防车上,可在主照明灯二次启动期间辅助使用的照明灯具。 3.9 洗消消防车 decontamination fire fighting vehicle 主要装备水泵、水加热装置和冲洗、中和、消毒的药剂,对被化学品、毒剂等污染的人员、地面、楼房、 设备、车辆等实施冲洗和消毒的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义 3.3.7] 3.9.1 吸粉率 powder sucking rate 吸粉器单位时间内从地面或物体表面抽吸的消毒粉质量。 3.10 供气消防车 compressed air supply fire fighting vehicle 主要装备高压空气压缩机、高压储气瓶组、防爆充气箱等装置,给空气呼吸器瓶充气或给气动工具 提供气源的消防车。 [GB 7956.1-2014,定义3.4.5] 3.10.1 直充 direct inflation 采用高压空气压缩机对空气呼吸器瓶进行充气的方法。 - 3.10.2 转充 replacing inflation 采用高压储气钢瓶组对空气呼吸器瓶进行充气的方法。 3.11 有效喷射速率 effective discharge rate 单位时间内喷射器释放并喷射的灭火剂质量或体积。 3.12 车前炮 front fire monitor 消防车驾乘室前部安装的.用于自保降温或火灾扑救的消防炮。 3.13 自保系统 self-preservation spray system 消防车上安装的,用于保护消防车驾乘室、轮胎等部件的喷淋系统。 3.14 消防车标识 sign of fire fighting vehicle 消防车上使用的,用于指示按键(开关)功能、指导消防车操作和警示危险的各类文字或图像标识。 3.14.1 操作标识 operating sign 指示按键、开关和操作部件的作用和功能的指示标牌,用于指导操作者正确操作,也可显示工作状态的文字或图像标识。 3.14.2 警示标志 warning sign 用于提示操作者存在的危险,描述危险特征、程度、类别或指导操作者如何避免危险的警示标牌。 4 水罐消防车4.1 技术要求水罐消防车(以下简称“水罐车”)的技术要求应符合GB 7956.2的相关要求。 4.2 试验方法 水罐车的试验方法应符合GB 7956.2的相关要求。 4.3 检验规则 水罐车的检验规则应符合GB 7956.2的相关要求。 5 供水消防车5.1 技术要求供水消防车(以下简称“供水车”)的技术要求应符合GB 7956.3的相关要求。 5.2 试验方法 供水车的试验方法应符合GB 7956.3的相关要求。 5.3 检验规则 供水车的检验规则应符合GB 7956.3的相关要求。 6 泡沫消防车6.1 技术要求泡沫消防车(以下简称“泡沫车”)的技术要求应符合GB 7956.3的相关要求。 6.2 试验方法 泡沫车的试验方法应符合GB 7956.3的相关要求。 6.3 检验规则 泡沫车的检验规则应符合GB 7956.3的相关要求。 7 干粉消防车7.1 技术要求7.2 试验方法 7.3 检验规则 7.1 技术要求7.1.1 整车要求7.1.1.1 干粉消防车(以下简称“干粉车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 7.1.1.2 干粉炮和各种阀门、开关等操作应灵活可靠。 7.1.1.3 钢瓶出口处、减压阀的前后以及干粉罐均应安装防震压力表,精度等级不低于2.5级,压力表的量程应与工作压力相适应,并应便于观察。 7.1.1.4 采用自动控制阀门的应具备手动应急操作功能;采用气动阀门的应设置集中放气开关。 7.1.1.5 干粉罐和钢瓶应便于检查和更换,瓶口不应朝向控制面板前操作的人员。 7.1.2 底盘改制要求 干粉车底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 7.1.3 标识要求 7.1.3.1 干粉系统操作处应设置中文操作说明和工作原理图标牌。 7.1.3.2 干粉车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 7.1.3.3 干粉车减压阀调节处和高压部件危险处应设置警示标志。 7.1.3.4 干粉罐上应安装有明显的永久性标识:干粉类型、名称、型号、出厂日期、首次检验日期及检验周期。 7.1.3.5 系统的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 7.1.4 干粉罐要求 7.1.4.1 干粉罐的设计、制造和检验应符合GB 150.3和GB 150.4的相关要求。 7.1.4.2 干粉罐上部应设置安全阀,安全阀应符合GB 150.1的相关要求。 7.1.4.3 干粉罐上部应设手动泄压装置。 7.1.4.4 干粉罐内、外表面应平整,除锈后应进行防腐蚀处理。 7.1.4.5 干粉罐外表面的涂装应为符合GB /T3181-2008规定的R03大红色。 7.1.5 钢瓶要求 7.1.5.1 钢瓶应符合GB 150.1〜150.4以及GB 5099的规定。 7.1.5.2 高压储气钢瓶组应安装安全阀和压力表。每个钢瓶上应安装截止阀。 7.1.5.3 钢瓶的布置应便于检查和更换,瓶口不应朝向控制面板前操作的人员,所有的钢瓶安全阀应排气畅通。 7.1.5.4 钢瓶的充装方式应简便,充装接口应设置在操作人员便于操作处。 7.1.5.5 每个钢瓶应能单独启闭。 7.1.5.6 钢瓶的安装应使所有的控制阀方便操作,并应防止钢瓶、控制阀和管路之间相互碰撞和干涉。 7.1.5.7 当钢瓶分组管理时。每组钢瓶的进气和出气管路上应各安装一个可手动关闭的控制阀,或每个钢瓶上应安装一个控制阀。 7.1.6 减压阀要求 7.1.6.1 减压阀的工作压力不应低于气瓶的公称工作压力。 7.1.6.2 减压阀减压后压力不应大于1.7MPa。 7.1.6.3 减压阀的工作压力设定后应铅封或锁止,并设置相应的警示标志。 7.1.6.4 减压阀经过100次工作循环后,应工作正常。 7.1.7 管路要求 7.1.7.1 出粉管路的阀门应采用球阀。 7.1.7.2 出粉管路的过流表面应具有抗干粉腐蚀性能。 7.1.7.3 出粉管路应设有吹扫装置。 7.1.7.4 钢瓶至减压阀的管路应设置总阀;减压阀至干粉罐的管路应设置安全阀。 7.1.7.5 减压阀前的输气管路涂色应为红色,减压阀后的输气管路涂色应为绿色(胶管除外)。 7.1.8 干粉软管卷盘要求 7.1.8.1 干粉车应至少设置一套软管卷盘。 7.1.8.2 干粉软管卷盘的长度不应小于30m,其性能应符合GB 15090的相关要求。 7.1.9 喷射性能要求 干粉系统喷射性能应符合表1的规定。

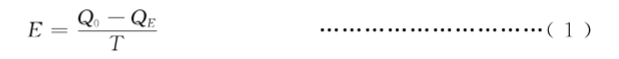

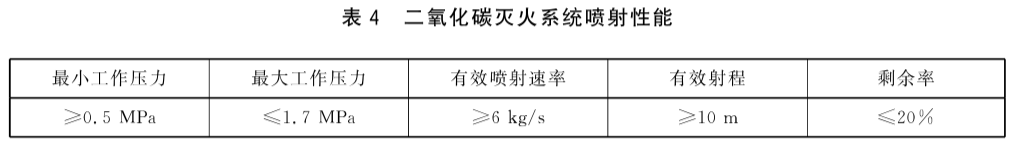

7.1.10 密封性能要求 7.1.10.1 高压管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。 7.1.10.2 喷射管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。 7.1.11 强度性能要求 7.1.11.1 高压管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等现象。 7.1.11.2 喷射管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等现象。 7.2 试验方法7.2.1 整车试验7.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的试验方法进行试验,判断试验结果是否符合7.1.1.1的要求 7.2.1.2 检查干粉炮和各阀门、开关,判断检查结果是否符合7.1.1.2的要求。 7.2.1.3 检查压力表,判断检查结果是否符合7.1.1.3的要求。 7.2.1.4 检查控制阀门,判断检查结果是否符合7.1.1.4的要求。 7.2.1.5 检查干粉罐和钢瓶的安装以及瓶口的朝向,判断检查结果是否符合7.1.1.5的要求。 7.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合7.1.2的要求。 7.2.3 标识检查 7.2.3.1 检查干粉车的操作说明和工作原理图,判断检查结果是否符合7.1.3.1的要求。 7.2.3.2 检查干粉车的操作标识,判断检查结果是否符合7.1.3.2的要求。 7.2.3.3 检查干粉车的警示标志,判断检查结果是否符合7.1.3.3的要求。 7.2.3.4 检查干粉罐的标识,判断检查结果是否符合7.1.3.4的要求。 7.2.4 干粉罐 7.2.4.1 检查干粉罐的检验证书,判断检查结果是否符合7.1.4.1的要求。 7.2.4.2 检查干粉罐的安全阀,判断检查结果是否符合7.1.4.2的要求。 7.2.4.3 检查干粉罐的泄压装置,判断检查结果是否符合7.1.4.3的要求。 7.2.4.4 检查干粉罐的内外表面,判断检查结果是否符合7.1.4.4的要求。 7.2.4.5 用标准色卡对比检查干粉罐的外表面涂装颜色,判断检查结果是否符合7.1.4.5的要求。 7.2.5 钢瓶试验 7.2.5.1 查阅钢瓶的检验报告或合格证,判断检查结果是否符合7.1.5.1的要求。 7.2.5.2 检查钢瓶组的安全阀、压力表以及截止阀,判断检查结果是否符合7.1.5.2的要求。 7.2.5.3 检查钢瓶的布置、瓶口朝向以及安全阀,判断检查结果是否符合7.1.5.3的要求。 7.2.5.4 检查钢瓶的充装方式以及充装接口的位置,判断检查结果是否符合7.1.5.4的要求。 7.2.5.5 逐个检查钢瓶的启闭方式,判断检查结果是否符合7.1.5.5的要求。 7.2.5.6 检查钢瓶的安装,判断检查结果是否符合7.1.5.6的要求。 7.2.5.7 检查钢瓶组的控制阀,判断检查结果是否符合7.1.5.7的要求. 7.2.6 减压阀试验 7.2.6.1 查阅减压阀的合格证,判断检查结果是否符合7.1.6.1的要求。 7.2.6.2 采用标准压力气瓶连接减压阀,测试减压阀后输气管路的压力,判断试验结果是否符合7.1.6.2的要求。 7.2.6.3 检查减压阀和警示标志,判断检查结果是否符合7.1.6.3的要求。 7.2.6.4 按7.2.6.2的方法连续进行100次试验,判断试验结果是否符合7.1.6.4的要求。 7.2.7 管路试验 7.2.7.1 检查阀门,判断检查结果是否符合7.1.7.1的要求。 7.2.7.2 检查出粉管路的材料,判断检查结果是否符合7.1.7.2的要求。 7.2.7.3 检查出粉管路的吹扫装置,判断检查结果是否符合7.1.7.3的要求。 7.2.7.4 检查钢瓶至干粉罐的管路以及减压阀至干粉罐的管路,判断检查结果是否符合7.1.7.4的要求。 7.2.7.5 用标准色卡对比检查输气管路的颜色,判断检查结果是否符合7.1.7.5的要求。 7.2.8 软管卷盘试验 7.2.8.1 检查软管卷盘,判断检查结果是否符合7.1.8.1的要求。 7.2.8.2 检查软管卷盘的检验报告,用卷尺测量软管的长度,判断检查结果是否符合7.1.8.2的要求。 7.2.9 喷射性能试验 7.2.9.1 充气时间 开启充气系统向干粉罐内充气并开始计时,罐内压力达到设计规定的额定工作压力为止的时间即为充气时间,判断试验结果是否符合表1的要求。 7.2.9.2 剩粉率 称出干粉罐内剩余干粉的质量,计算剩粉率,判断计算结果是否符合表1的要求。 7.2.9.3 有效喷射速率 按式(1)计算有效喷射速率:

式中: E——有效喷射速率,单位为千克每秒(kg/s); Q0——干粉装填量,单位为千克(kg); QE——剩余干粉质量,单位为千克(kg); T——有效喷射时间,单位为秒(s)。 判断计算结果是否符合表1的要求。 7.2.10 密封性能试验 7.2.10.1 高压管路密封性能试验 用试压泵对高压管路进行密封试验,试验压力为高压管路最大工作压力的1.1倍并保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合7.1.10.1的要求。 7.2.10.2 喷射管路密封性能试验 用试压泵对喷射管路进行密封试验,试验压力达到系统最大喷射压力的1.1倍并保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合7.1.10.2的要求。 7.2.11 强度性能试验 7.2.11.1 用试压泵对高压管路进行强度试验,试验压力达到最大工作压力的1.25倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合7.1.11.1的要求。 7.2.11.2 用试压泵对喷射管路进行强度试验,试验压力达到系统最大喷射压力的1.5倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合7.1.11.2的要求。 7.3 检验规则7.3.1 检验分类7.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表2中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 7.3.1.2 型式试验 7.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 7.3.1.2.2 检验项目应至少包括表2中型式试验的内容。 7.3.2 判定规则 表2第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、20、21、24项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

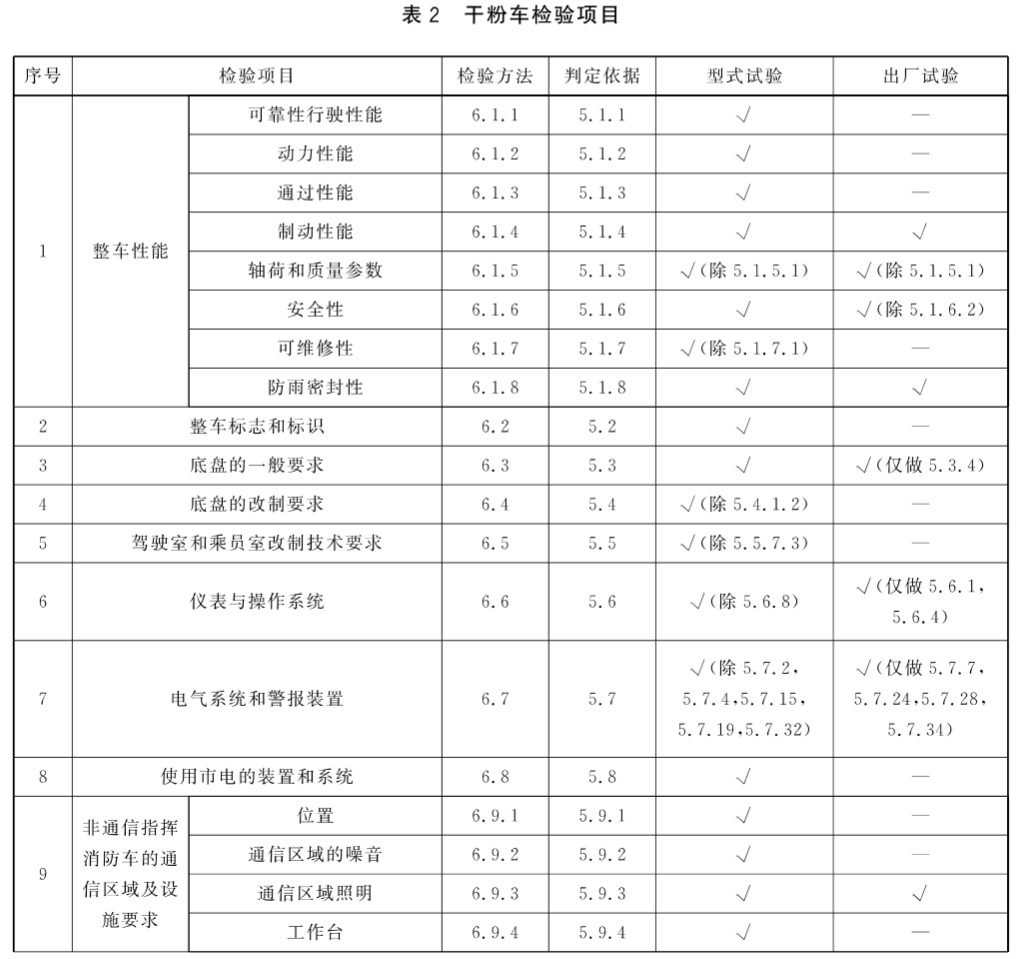

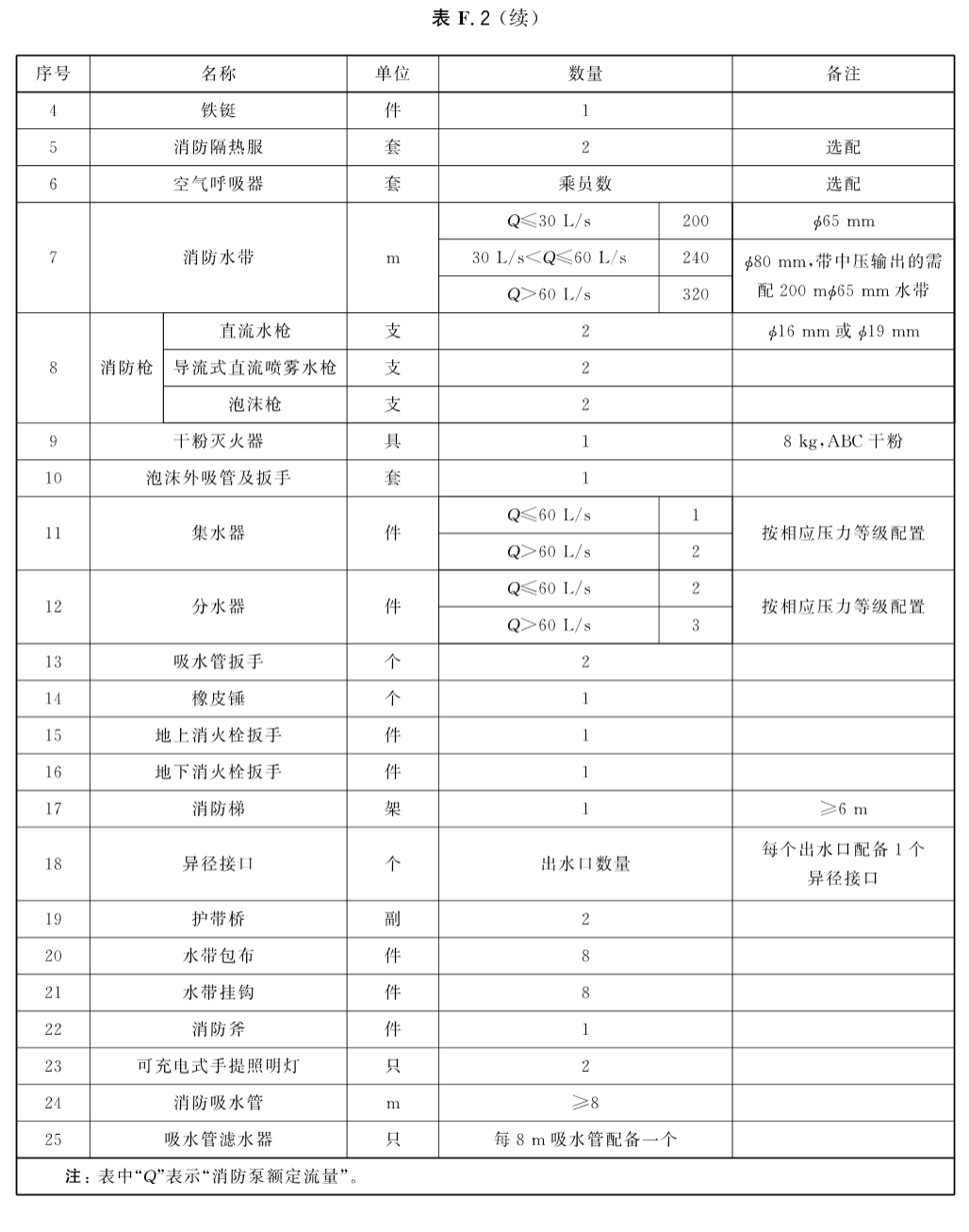

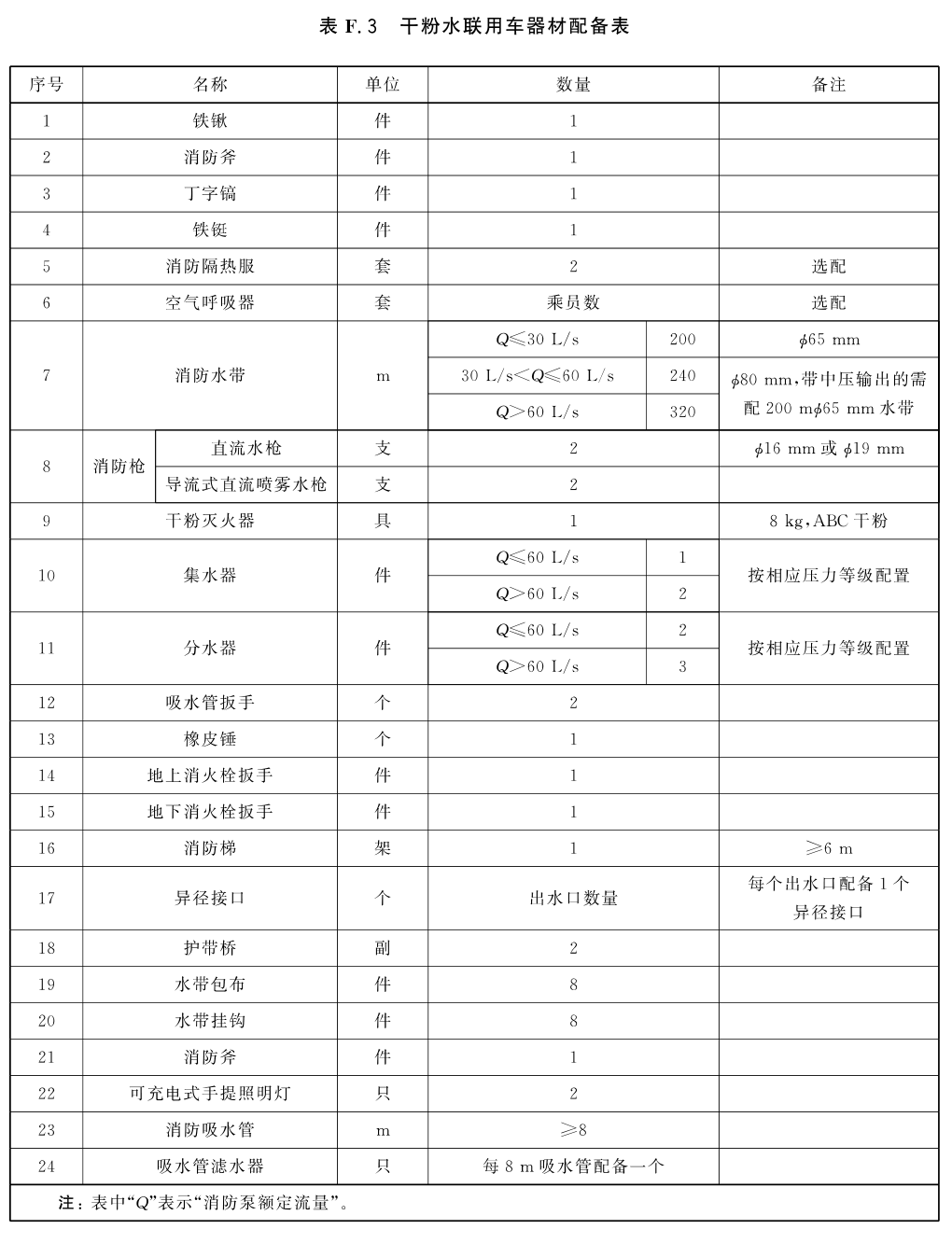

8 干粉泡沫联用消防车8.1 技术要求干粉泡沫联用消防车(以下简称“干粉泡沫联用车”)的性能应符合6.1和7.1的相关要求。 8.2 试验方法 干粉泡沫联用车的试验方法应符合6.2和7.2的相关要求。 8.3 检验规则 干粉泡沫联用车的检验规则应符合6.3和7.3的相关要求。 9 干粉水联用消防车9.1 技术要求干粉水联用消防车(以下简称“干粉水联用车”)的技术要求和水力系统性能要求应符合4.1的相关要求,干粉系统性能要求应符合7.1的相关要求。 9.2 试验方法 干粉水联用车的试验方法应符合4.2和7.2的相关要求。 9.3 检验规则 干粉水联用车的检验规则应符合4.3和7.3的相关要求。 10 气体消防车10.1 技术要求10.1.1 整车要求 10. 1.1.1 气体消防车(以下简称“气体车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 10. 1.1.2 气体车气体灭火剂的钢瓶和罐体的水容积总和不应小于1500L。 10.1.1.3 气体车气体灭火系统各部件应无明显加工缺陷或机械损伤,部件外表面应进行防腐处理,防腐涂层、镀层应完整、均匀。 10.1.1.4 气体车应至少在车辆两侧各设置1套喷射器和连接软管,并随车配备两倍成员数量的消防手套和降噪耳塞或耳罩。 10.1.1.5 气体车各操作机构应灵便可靠。 10.1.1.6 钢瓶出口处以及减压阀的前后均应安装防震压力表,精度等级不低于2.5级,压力表的量程应与工作压力相适应,并应便于观察。 10.1.1.7 气体车的阀门应符合7.1.1.4的要求。 10.1.1.8 液氮灭火系统气体车应设置蒸发装置,蒸发装置应保证液氮的气化满足系统喷射性能要求。 10.1.1.9 采用自加压方式喷射的液氮灭火系统气体车应具有压力平衡功能,保证工作压力稳定在±10%误差范围内。 10.1.1.10 气体车进行可靠性行驶试验后,钢瓶不应产生松动、脱落和结构损坏,自动控制系统各阀门和手动应急开关应能正常开启,气体灭火系统应能正常工作。 10.1.2 底盘改制要求 气体车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 10.1.3 标识要求 10.1.3.1 气体车在操作人员便于观察位置应设置操作说明,操作说明应至少包括以下内容: ——气体灭火系统输气管路(输液管路)阀门的开启和关闭顺序; ——气体灭火系统输气管路(输液管路)阀门开启和关闭的具体要求; ——液态气体灭火剂充装密度,单位为千克每升(kg/L); ——气体灭火系统的允许工作压力范围; ——气体车的允许工作环境温度范围; ——钢瓶或罐体的额定充装压力; ——钢瓶或罐体的检验周期和首次检验时间; ——减压阀出口压力和安全阀整定压力。 10.1.3.2 气体车控制面板上的操作按钮、开关附近应设置操作标识。 10.1.3.3 气体车的低温、高压等部件和部位,应在明显处设置警示标志。极高压或极低温的部件和部位还应设置三角形警示标识。 10.1.3.4 气体车应在操作人员便于观察位置设置输气管路简图,并应标明适用的气体类型。控制面板上无法设置管路系统简图的,可设置在同侧便于操作人员观察的合适位置。 10.1.3.5 气体车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 10.1.4 罐体要求 10.1.4.1 液氮灭火系统液氮罐的设计、制造和检验应符合GB 150.1〜150.4的要求。 10.1.4.2 液氮灭火系统液氮罐的布置应便于检查和维护。 10.1.4.3 液氮灭火系统液氮罐上部应设手动泄压装置。 10.1.4.4 液氮灭火系统液氮罐内、外表面应平整,除锈后应进行防腐蚀处理。 10.1.4.5 液氮灭火系统液氮罐外表面应涂装符合GB /T3181-2008中的R03大红色。 10.1.5 钢瓶要求 10.1.5.1 钢瓶应符合7.1.5的要求。 10.1.5.2 二氧化碳灭火系统钢瓶的虹吸管应采用耐低温、耐腐蚀的材料制成。 10.1.6 安全阀、减压阀、瓶头阀要求 10.1.6.1 钢瓶或罐体安全阀的整定压力应为最大工作压力的1.05〜1.1倍,输气管路安全阀的整定压力应为最大工作压力的1.25〜1.4倍。 10.1.6.2 减压阀应符合7.1.6.1、7.1.6.3、7.1.6.4的要求。 10.1.6.3 二氧化碳灭火系统钢瓶应采用具有泄压功能的瓶头阀,瓶头阀的泄压压力应符合GB 25972的相关要求。 10.1.7 喷射器要求 10.1.7.1 喷射器应设置开关以及便于手持的手柄,并配备可固定于地面及墙面的装置。 10.1.7.2 喷射器应采用耐低温的材料制成。 10.1.7.3 喷射器联接软管长度不应小于50m,其性能应符合GB /T3683的要求。 10.1.8 喷射性能 10.1.8.1 氮气灭火系统喷射性能应符合表3的要求。

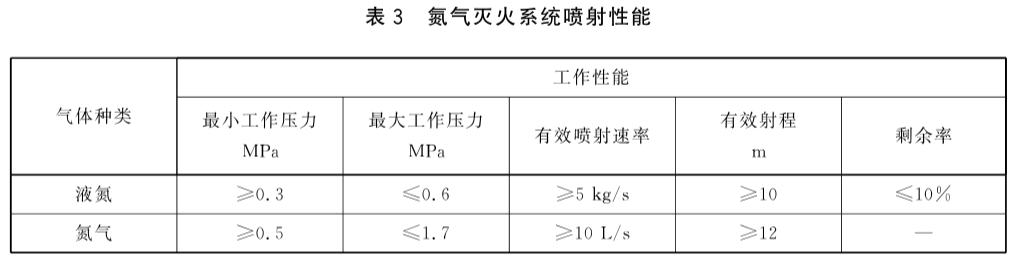

10.1.8.2 二氧化碳灭火系统的喷射性能应符合表4的要求。

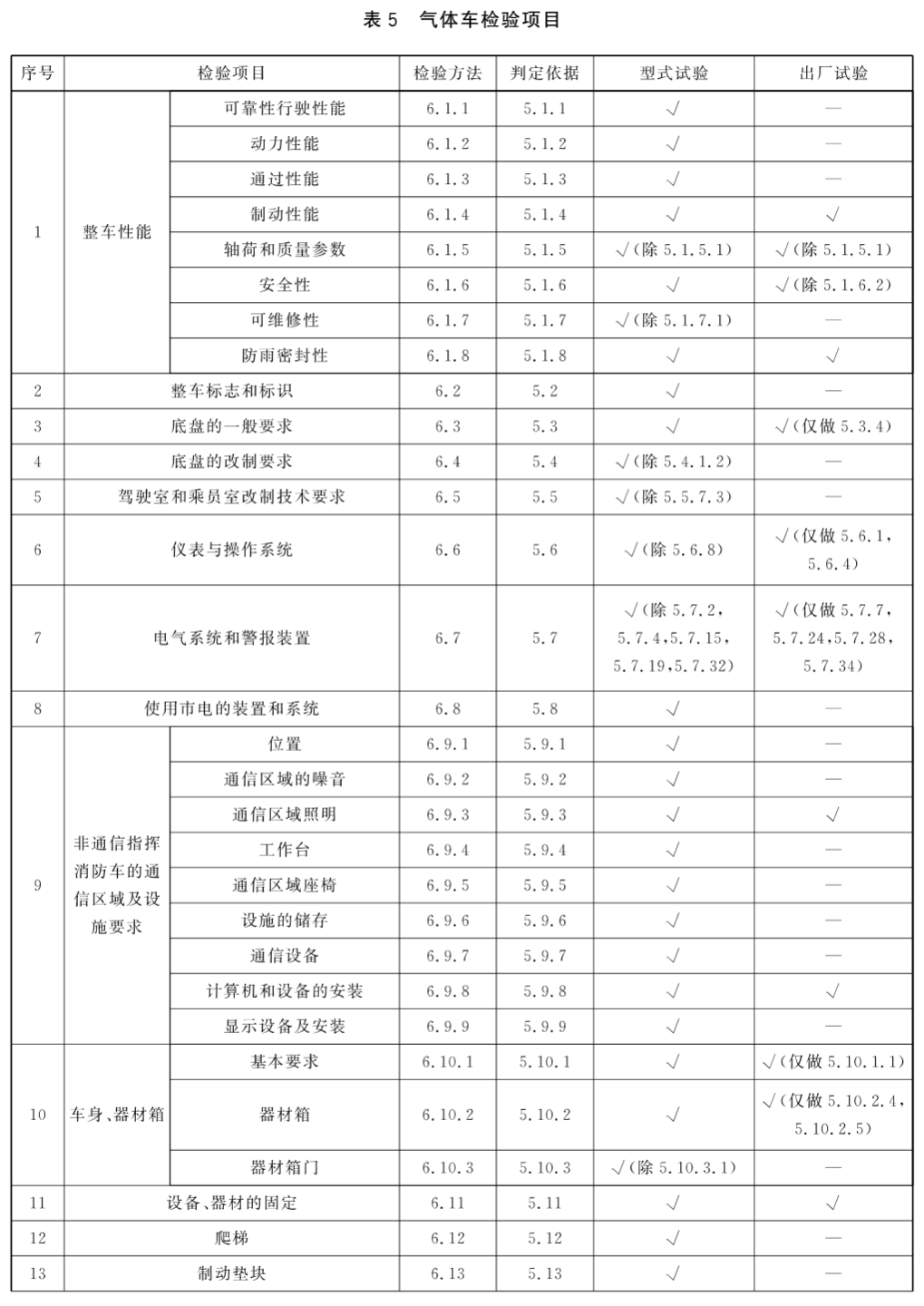

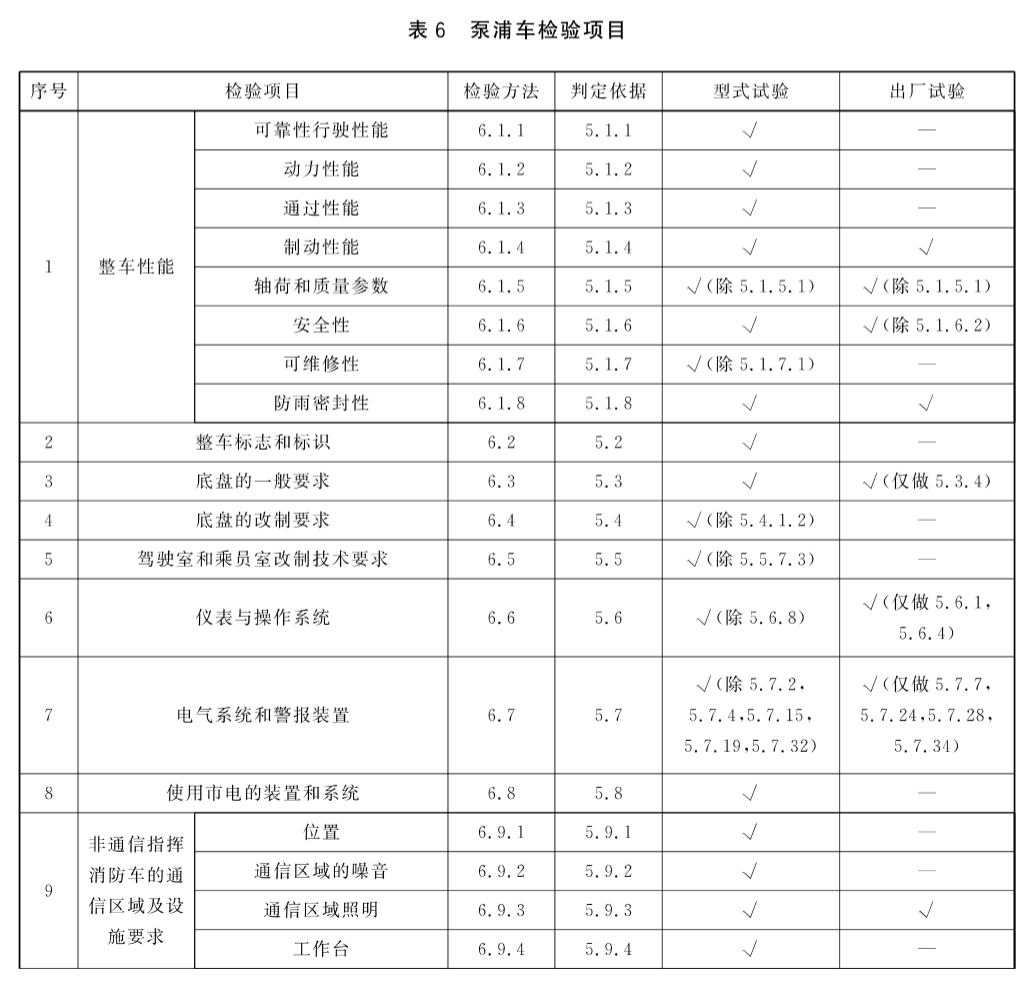

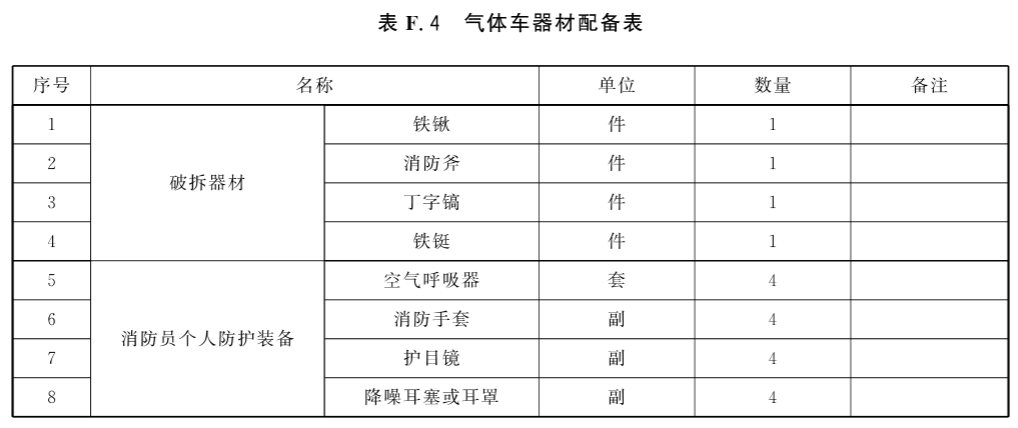

10.1.9 密封性能要求 10.1.9.1 喷射器连续启闭试验后,不应有泄漏现象。 10.1.9.2 高压管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。 10.1.9.3 喷射管路应进行密封性能试验,各部位不应有渗漏现象。 10.1.10 强度性能要求 10.1.10.1 高压管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等。 10.1.10.2 喷射管路应进行强度性能试验,各部位不应有变形和裂纹等。 10.2 试验方法 10.2.1 整车试验 10.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合10.1.1.1的要求。 10.2.1.2 检查气体车气体灭火剂钢瓶、罐体标牌的标称水容积,计算所有钢瓶、罐体的标称水容积之和,判断检查结果是否符合10.1.1.2的要求。 10.2.1.3 检查气体灭火系统各部件的外观表面,判断检查结果是否符合10.1.1.3的要求。 10.2.1.4 检查气体车的喷射器和连接软管的位置、数量以及消防手套、降噪耳塞或耳罩的数量,判断检查结果是否符合10.1.1.4的要求。 10.2.1.5 检查气体车各操作机构,判断检查结果是否符合10.1.1.5的要求。 10.2.1.6 检查压力表型式、等级、示值范围和位置,判断检查结果是否符合10.1.1.6的要求。 10.2.1.7 检查控制阀门,判断检查结果是否符合10.1.1.7的要求。 10.2.1.8 液氮灭火系统气体车按10.2.8.1规定的方法进行喷射性能试验,判断试验结果是否符合10.1.1.8的要求。 10.2.1.9 自加压方式喷射的液氮灭火系统气体车按10.2.8.1规定的方法进行喷射性能试验,记录喷射1min内工作压力的最大、最小值并进行比较,判断试验结果是否符合10.1.1.9的要求。 10.2.1.10 按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行5000km可靠性行驶试验后,检查钢瓶的固定及完好性、自动控制系统各阀门和手动应急开关的启闭状态、气体灭火系统的工作状态,判断试验结果是否符合10.1.1.10的要求。 10.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合10.1.2的要求。 10.2.3 标识检查 10.2.3.1 检查气体车的操作说明,判断检查结果是否符合10.1.3.1的要求。 10.2.3.2 检查气体车的控制面板,判断检查结果是否符合10.1.3.2的要求。 10.2.3.3 检查气体车的警示标志,判断检查结果是否符合10.1.3.3的要求。 10.2.3.4 检查气体车的输气管路简图,判断检查结果是否符合10.1.3.4的要求。 10.2.4 罐体试验 10.2.4.1 检查液氮罐的检验报告或合格证,判断检查结果是否符合10.1.4.1的要求。 10.2.4.2 检查液氮罐的布置,判断检查结果是否符合10.1.4.2的要求。 10.2.4.3 检查液氮罐的泄压装置,判断检查结果是否符合10.1.4.3的要求。 10.2.4.4 检查液氮罐,判断检查结果是否符合10.1.4.4的要求。 10.2.4.5 用标准色卡对比检查液氮罐外表面的涂装颜色,判断检查结果是否符合10.1.4.5的要求。 10.2.5 钢瓶试验 10.2.5.1 按7.2.5规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合10.1.5.1的要求。 10.2.5.2 检查二氧化碳灭火系统钢瓶的虹吸管所使用的材料,判断检查结果是否符合10.1.5.2的要求。 10.2.6 安全阀、减压阀、瓶头阀试验 10.2.6.1 将安全阀拆下后装在压力测试管路上,缓慢增加测试压力至安全阀动作,记录该动作压力并与钢瓶或罐体以及输气管路的最大工作压力比较,判断试验结果是否符合10.1.6.1的要求。 10.2.6.2 减压阀按7.2.6.1、7.2.6.3、7.2.6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合10.1.6.2的要求。 10.2.6.3 将二氧化碳灭火系统钢瓶瓶头阀拆下后装在压力测试管路上,缓慢增加测试压力至瓶头阀动作,记录该动作压力,判断试验结果是否符合10.1.6.3的要求。 10.2.7 喷射器试验 10.2.7.1 检查喷射器的开关、手柄和配置,判断检查结果是否符合10.1.7.1的要求。 10.2.7.2 检查喷射器所使用的材料,判断检查结果是否符合10.1.7.2的要求。 10.2.7.3 测量喷射器连接软管的长度,查阅喷射器连接软管的检验报告,判断检查结果是否符合10.1.7.3的要求。 10.2.8 喷射性能试验 10.2.8.1 氮气灭火系统喷射性能试验 用称重法测量液氮灭火系统最大工作压力至最小工作压力的喷出重量,并记录喷射时间,计算获得有效喷射速率;测量喷射器至喷出气体最远端的距离;用称重法测量液氮灭火系统充装前后的质量以及喷出质量并计算剩余率,判断试验结果是否符合10.1.8.1的要求。 用测试管路测量氮气灭火系统最大工作压力至最小工作压力的喷出气体总量,并记录喷射时间,计算获得有效喷射速率;测量喷射器至喷出气体最远端的距离,判断试验结果是否符合10.1.8.1的要求。 10.2.8.2 二氧化碳灭火系统试验 用称重法测量二氧化碳灭火系统最大工作压力至最小工作压力的喷出重量,并记录喷射时间,计算获得有效喷射速率;测量喷射器至喷出气体最远端的距离;用称重法测量二氧化碳灭火系统充装前后的质量以及喷出质量并计算剩余率,判断试验结果是否符合10.1.8.2的要求。 10.2.9 密封性能试验 10.2.9.1 气体灭火系统在最大工作压力下正常工作,手动连续开启、关闭喷射器开关100次,检查内输气管路的压力值,判断试验结果是否符合10.1.9.1的要求。 10.2.9.2 用试压泵进行密封试验,试验压力为高压管路最大工作压力的1.1倍,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合10.1.9.2的要求。 10.2.9.3 用试压泵进行密封试验,试验压力为喷射管路最大喷射压力的1.1倍并保持5min,观察各部位有无渗漏,判断试验结果是否符合10.1.9.3的要求。 10.2.10 强度性能试验 10.2.10.1 用试压泵进行强度试验,试验压力为高压管路最大工作压力的1.5倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合10.1.10.1的要求。 10.2.10.2 用试压泵进行强度试验,试验压力为喷射管路最大喷射压力的1.5倍并保持5min,观察各部位有无破裂及永久变形,判断试验结果是否符合10.1.10.2的要求。 10.3 检验规则 10.3.1 检验分类 10.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表5中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 10.3.1.2 型式试验 10.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 10.3.1.2.2 检验项目应至少包括表5中型式试验的内容。 10.3.2 判定规则 表5第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、21、23项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

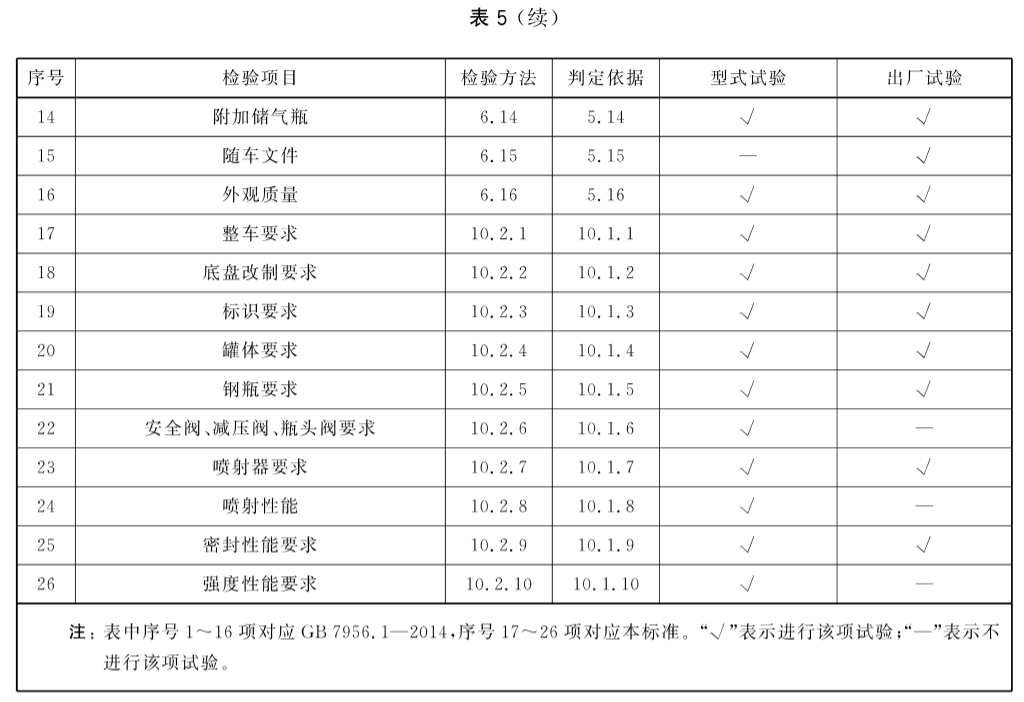

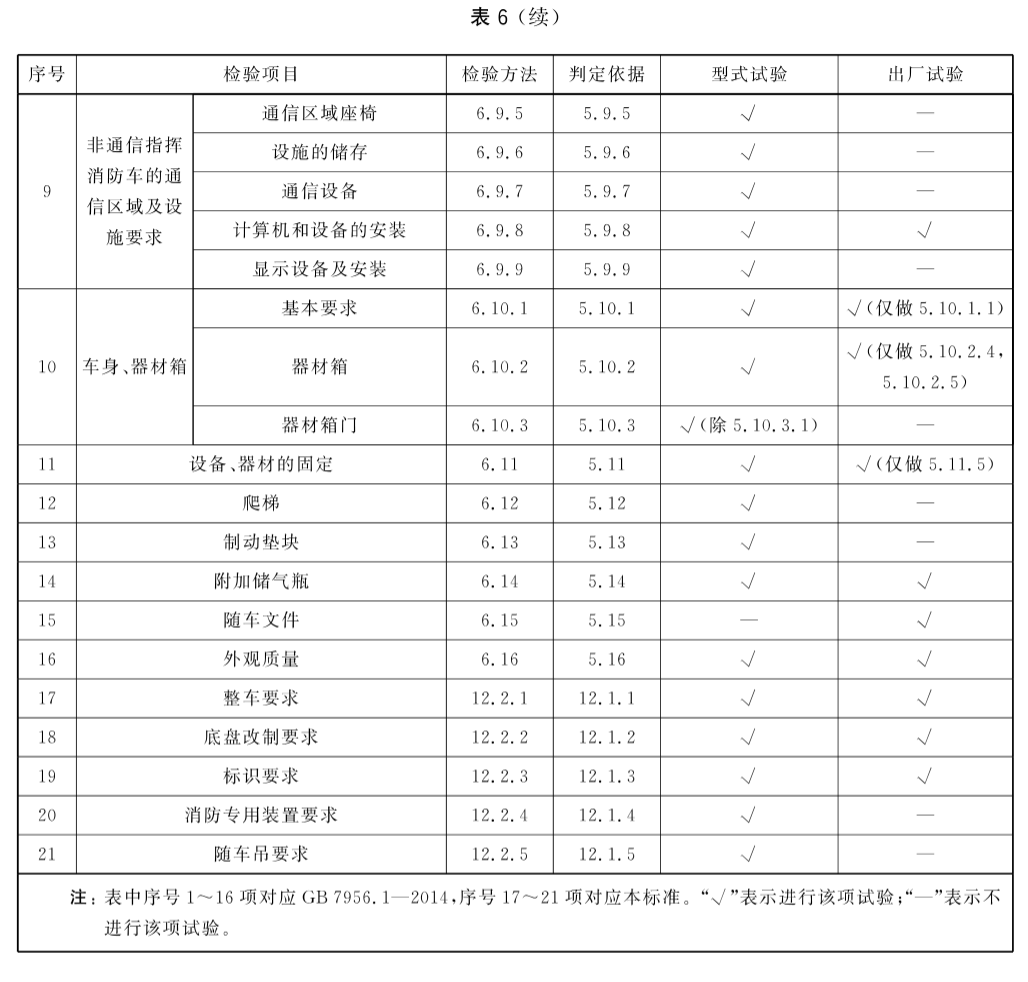

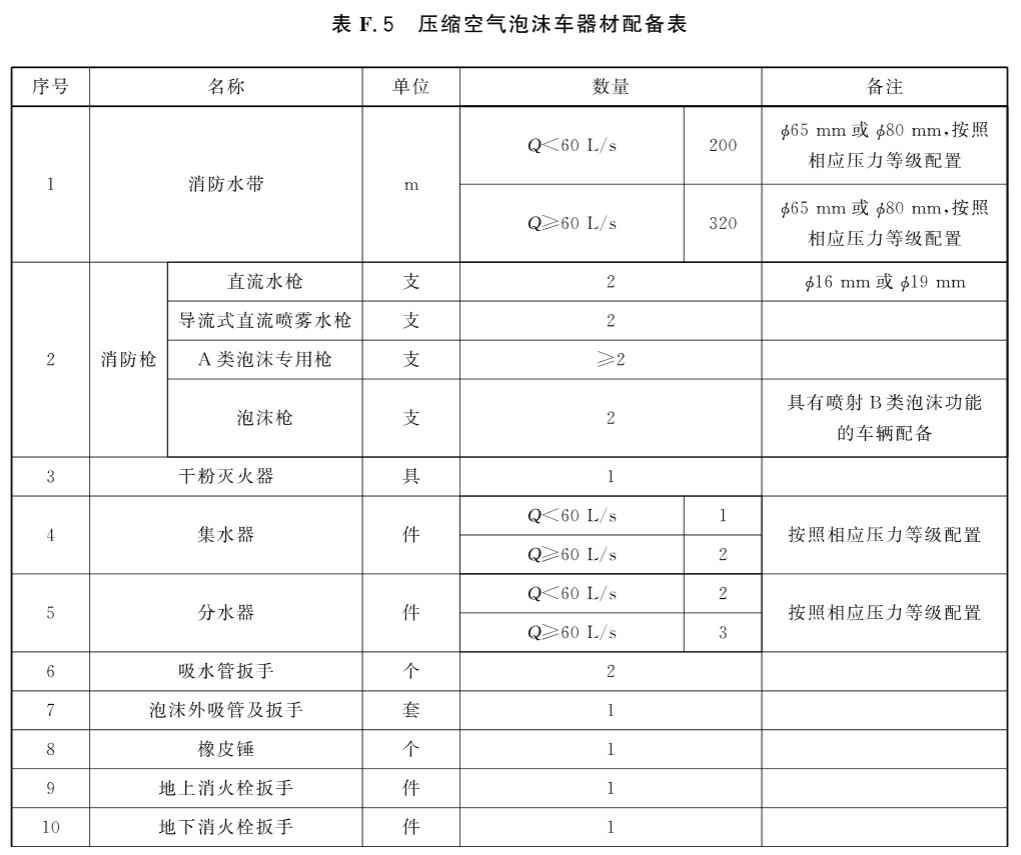

11 压缩空气泡沫消防车11.1 技术要求压缩空气泡沫消防车(以下简称“压缩空气泡沫车”)的技术要求应符合GB 7956.6的相关要求。 11.2 试验方法 压缩空气泡沫车的试验方法应符合GB 7956.6的相关要求。 11.3 检验规则 压缩空气泡沫车的检验规则应符合GB 7956.6的相关要求。 12 泵浦消防车12.1 技术要求12.2 试验方法 12.3 检验规则 12.1 技术要求12.1.1 整车要求12.1.1.1 泵浦消防车(以下简称“泵浦车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 12.1.1.2 泵浦车的燃油箱容量应满足泵浦车行驶100km后,在消防车额定流量和出口压力下连续工作2h。 12.1.1.3 泵浦车应有发动机转速控制器,控制器操作机构便于操作,并能保持稳定的发动机转速,操作人员在消防泵操作处应能看清所有压力显示装置、消防泵转速显示以及其他指示器。 12.1.1.4 泵浦车各自动控制机构应有应急措施。 12.1.1.5 消防泵出口和进口处应提供测试用接口,接口规格为M10×1.5mm的外螺纹,螺纹长度不小于15mm,接口位置应便于外接压力表的安装,并标注标识。 12.1.1.6 主操作面板区域离地1.2m以上不应有大于65mm口径的出水口。 12.1.1.7 配备了车载式供水系统的泵浦车,其吸水模块和增压模块如采用电启动模式,应设置外部蓄电池充电接口。 12.1.1.8 车载式供水系统所有模块应设置警示装置、示廓装置。 12.1.2 底盘改制要求 12.1.2.1 泵浦车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 12.1.2.2 液压系统及其管路在靠近排气管的位置应设隔热防护措施。 12.1.3 标识要求 12.1.3.1 泵浦车操作处的操作说明应符合附录B中B.1.1的要求。 12.1.3.2 泵浦车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 12.1.3.3 泵浦车各危险处应设置警示标志。 12.1.3.4 泵浦车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 12.1.4 消防专用装置要求 12.1.4.1 泵浦车配备的消防水力系统性能应符合GB 7956.2的相关要求。 12.1.4.2 配备供水系统的泵浦消防车,供水系统应符合附录B的要求。 12.1.5 随车吊要求 12.1.5.1 在车辆行驶状态时,随车吊回转部分不应发生相对转动,吊臂应能固定、锁紧牢靠。 12.1.5.2 随车吊的最大额定起升载荷应大于吸水装置的质量。 12.1.5.3 随车吊的最大工作幅度应满足吸水装置的放置要求,吸水装置的质量应小于在该幅度下的额定起升载荷。 12.1.5.4 随车吊臂头部、吊钩等突出部位,应涂刷警示标志。 12.1.5.5 配有卷扬机构的随车吊,在卷扬机构上应设置使钢丝绳排列整齐的排线或导线装置。 12.1.5.6 应在操作人员可见处设置随车吊产品标牌,产品标牌应至少包括制造商名称、产品名称和型号、额定起升载荷及所对应幅度等内容,标牌的固定应符合GB 7956.1-2014中5.2.1的要求。 12.1.5.7 随车吊动作应平稳、准确,不应有爬行、震颤、卡阻等异常现象,不应有漏油、机件损坏等异常现象或故障。 12.2 试验方法12.2.1 整车试验12.2.1.1 按照GB7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.1.1的要求。 12.2.1.2 泵浦车在满载条件下行驶100km后,使消防泵在GB6245规定的额定工况和标准环境条件下连续工作2h。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的规定进行修正。判断试验结果是否符合12.1.1.2的要求。 12.2.1.3 检查泵浦车的转速控制器,并查看操作处的各种指示装置,判断检查结果是否符合12.1.1.3的要求。 12.2.1.4 检查泵浦车的各自动控制机构,判断检查结果是否符合12.1.1.4的要求。 12.2.1.5 检查操作面板上消防泵出口和进口压力表的连接方式及连接管处的标识,用游标卡尺测量连接螺纹直径和长度,用螺纹规测量螺距,判断检查结果是否符合12.1.1.5的要求。 12.2.1.6 检查泵浦车操作面板侧的出水口,并用卷尺测量其直径和离地高度,判断检查结果是否符合12.1.1.6的要求。 12.2.1.7 检查车载式供水系统泵浦车的外部蓄电池充电接口,判断检查结果是否符合12.1.1.7的要求。 12.2.1.8 检查供水系统所有模块的警示装置、示廓装置,判断检查结果是否符合12.1.1.8的要求。 12.2.2 底盘改制试验 12.2.2.1 按照GB7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.2.1的要求。 12.2.2.2 检查液压系统的隔热防护措施,判断检查结果是否符合12.1.2.2的要求。 12.2.3 标识检查 12.2.3.1 检查操作面板处的操作说明,判断检查结果是否符合12.1.3.1的要求。 12.2.3.2 检查泵浦车的操作标识,判断检查结果是否符合12.1.3.2的要求。 12.2.3.3 检查泵浦车的警示标志,判断检查结果是否符合12.1.3.3的要求。 12.2.4 消防专用装置试验 12.2.4.1 泵浦车配备的消防水力系统按照GB7956.2规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.4.1的要求。 12.2.4.2 配备了车载供水系统的泵浦车,其消防性能依据附录B中规定的试验方法进行试验,判断试验结果是否符合12.1.4.2的要求。 12.2.5 随车吊试验 12.2.5.1 在车辆行驶状态时,检测随车吊回转部分和吊臂,判断试验结果是否符合12.1.5.1的要求。 12.2.5.2 利用标准砝码检测随车吊的所需起吊质量,判断试验结果是否符合12.1.5.2的要求。 12.2.5.3 测量随车吊的最大工作幅度及在该幅度下的所需起吊质量,判断试验结果是否符合12.1.5.3的要求。 12.2.5.4 检查随车吊警示标识,判断检查结果是否符合12.1.5.4的要求。 12.2.5.5 检查排线或导线装置,判断检查结果是否符合12.1.5.5的要求。 12.2.5.6 检查随车吊产品标牌,判断检查结果是否符合12.1.5.6的要求。 12.2.5.7 对随车吊连续进行50次工作循环,判断试验结果是否符合12.1.5.7的要求。 12.3 检验规则12.3.1 检验分类12.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表6中出厂试验的内容,试验结果应符合GB7956.1-2014和本标准的规定。 12.3.1.2 型式试验 12.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 12.3.1.2.2 检验项目应至少包括表6中型式试验的内容。 12.3.2 判定规则 表6第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19项中如有一项检验不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项未达到本标准要求时,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

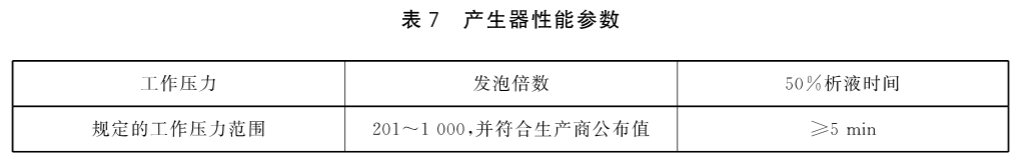

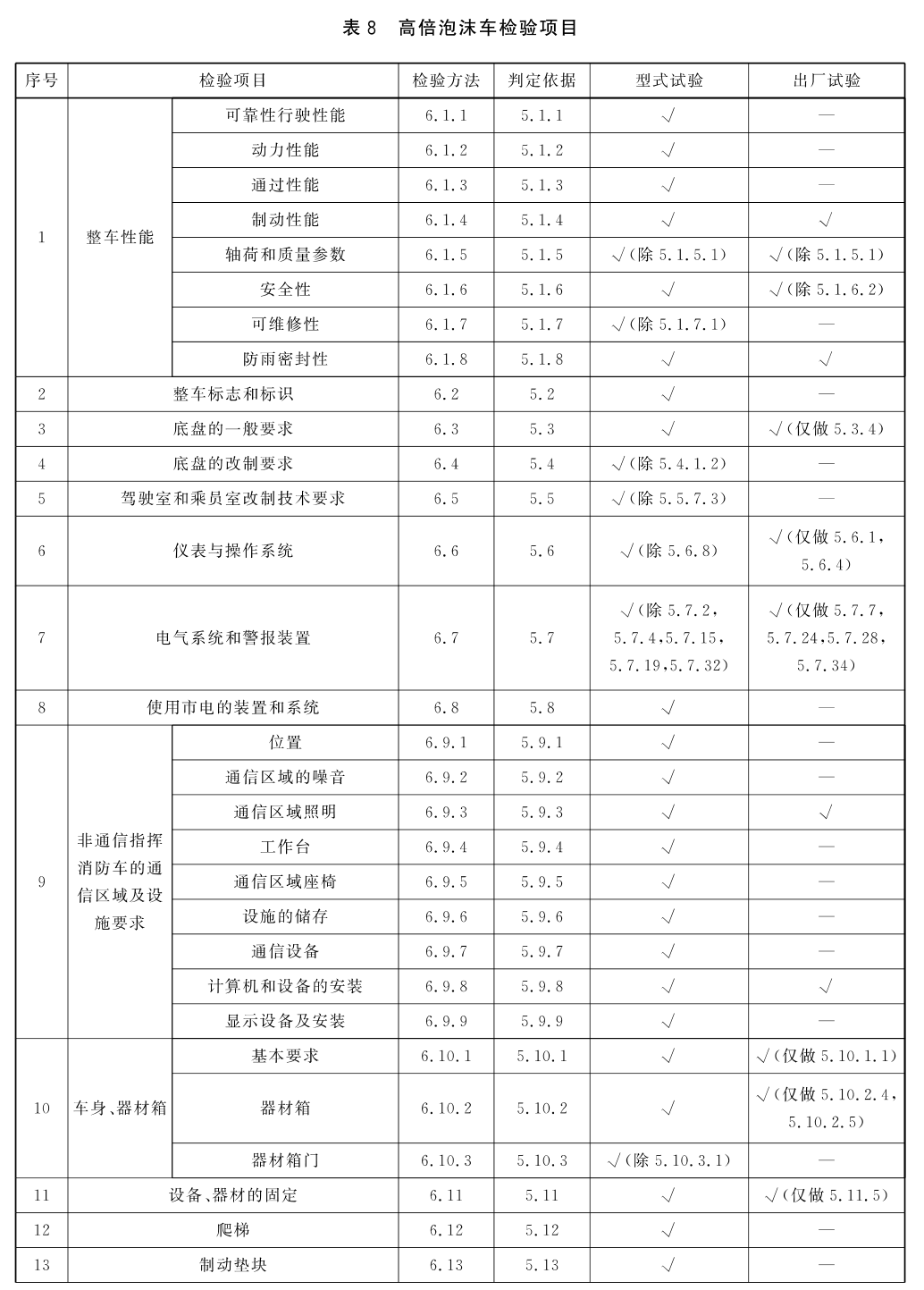

13 高倍泡沫消防车13.1 技术要求13.1.1 整车要求 高倍泡沫消防车(以下简称“高倍泡沫车”)应符合GB 7956.1-2014第5章和GB7956.3的相关要求。 13.1.2 底盘改制的要求 高倍泡沫车底盘改制应符合GB 7956.3的相关要求。 13.1.3 标识要求 13.1.3.1 高倍泡沫车系统操作处应设置操作说明。 13.1.3.2 高倍泡沫车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 13.1.3.3 高倍泡沫车各危睑处应设置警示标志。 13.1.3.4 高倍泡沫车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 13.1.4 消防水力系统要求 13.1.4.1 一般要求 高倍泡沫车的水力系统应符合GB 7956.3的相关要求。 13.1.4.2 高倍数泡沫产生器标牌要求 高倍数泡沫产生器应设置有下列内容的永久性标志牌: ——产品名称与型号; ——泡沫比例混合器泡沫混合液流量与进口压力范围; ——发泡倍数; ——泡沫液类型; ——生产企业名称; ——生产日期。 13.1.4.3 泡沫系统的性能要求 13.1.4.3.1 高倍泡沫车的消防泵、消防管路、水罐和泡沫液罐、消防泵连续运转试验均应符合GB 7956.3的相关要求。 13.1.4.3.2 与泡沫液和泡沫混合液接触的部位应采用耐腐蚀材料或经防腐蚀处理。 13.1.4.3.3 高倍泡沫产生器性能应符合表7的规定。

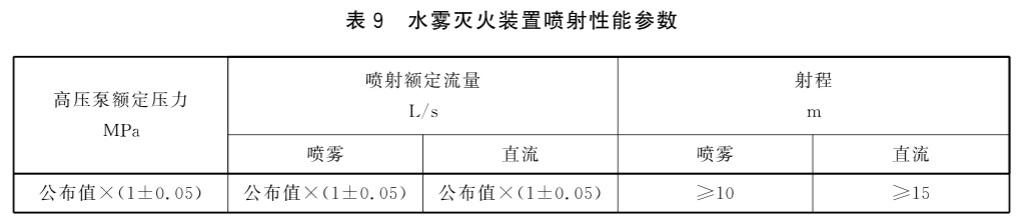

13.1.4.3.4 高倍泡沫产生绝器的喷头应进行耐水冲击试验,在最大工作压力1.1倍的水压下连续喷射10min,喷头应无损坏、松动。 13.2 试验方法 13.2.1 整车试验 按照GB 7956.1-2014第6章和GB 7956.3规定的相关方法对高倍泡沫车进行试验,判断试验结果是否符合13.1.1的要求。 13.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.3规定的相关方法对高倍泡沫车进行底盘改制试验,判断试验结果是否符合13.1.2的要求。 13.2.3 标识检查 13.2.3.1 检查操作处的操作说明,判断检查结果是否符合13.1.3.1的要求。 13.2.3.2 检查高倍泡沫车的操作标识,判断检查结果是否符合13.1.3.2的要求。 13.2.3.3 检查高倍泡沫车的警示标志,判断检查结果是否符合13.1.3.3的要求。 13.2.4 消防水力系统试验 13.2.4.1 一般要求 按照GB 7956.3规定的相关方法对高倍泡沫车的水力系统进行试验,判断试验结果是否符合13.1.4.1的要求。 13.2.4.2 高倍数泡沫产生器标牌检查 检查高倍数泡沫产生器的标志牌,判断检查结果是否符合13.1.4.2的要求。 13.2.4.3 泡沫系统的性能试验 13.2.4.3.1 按照GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合13.1.4.3.1的要求。 13.2.4.3.2 检查与泡沫液和泡沫混合液接触的部位采用的材料,判断检查结果是否符合13.1.4.3.2的要求。 13.2.4.3.3 按照GB7956.3规定的试验方法对高倍数泡沫产生器进行喷射试验,判断试验结果是否符合13.1.4.3.3的要求。 13.2.4.3.4 按照13.1.4.3.4的要求对高倍数泡沫产生器进行耐水冲击试验,判断试验结果是否符合 13.1.4.3.4的要求。 13.3 检验规则 13.3.1 检验分类 13.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表8中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 13.3.1.2 型式试验 13.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 13.3.1.2.2 检验项目应至少包括表8中型式试验的内容。 13.3.2 判定规则 表8第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

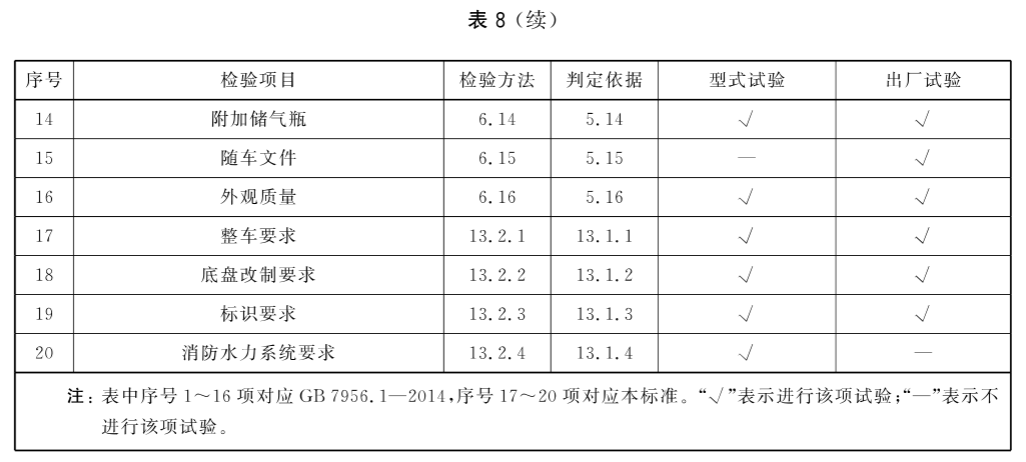

14 水雾消防车14.1 技术要求14.2 试验方法 14.3 检验规则 14.1 技术要求14.1 技术要求14.1.1 整车要求 14.1.1.1 水雾消防车(以下简称“水雾车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 14.1.1.2 若水雾灭火装置的动力源为消防车发动机,则应设置手控发动机转速控制器,控制器的操作机构应便于操作,并应能保持稳定的发动机转速。 14.1.2 底盘改制要求 水雾车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 14.1.3 操作说明和标识要求 14.1.3.1 水雾车操作处至少应有以下显示及控制: ——出口压力显示; ——水罐液位显示; ——发动机转速控制; ——紧急停止按钮。 14.1.3.2 水雾灭火装置操作处应设置管路简图及操作说明,并设置额定流量和压力的说明。 14.1.3.3 水雾车的各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 14.1.3.4 水雾车存在高温、高压、高速回转等危险的部位均应设置警示标志。 14.1.3.5 水雾车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 14.1.4 水雾灭火装置要求 14.1.4.1 水雾灭火枪要求 水雾灭火枪的控制阀和转换器应灵活、可靠,喷嘴的开关和转换动作应灵活、准确,不应出现任何故障或结构损坏。 14.1.4.2 软管要求 14.1.4.2.1 高压泵出口至喷雾水枪进口的连接软管应选用标称工作压力值不低于管路额定工作压力1.5倍的耐压编织橡胶软管。 14.1.4.2.2 软管长度不应小于30m。 14.1.4.3 罐体要求 14.1.4.3.1 容积误差不应大于±10%。 14.1.4.3.2 罐体应采用防腐蚀材料或经防腐蚀处理。 14.1.4.3.3 容积大于1m³的罐顶部应设置可供人员进出的人孔及人孔盖,人孔直径不小于400mm。 14.1.4.3.4 水罐应能承受0.1MPa的静水压力,经0.1MPa静水压强度试验后,罐体两侧面不应出现明显残余变形,相连接的管道、阀门均应无渗漏。 14.1.4.3.5 水罐应设置注水口,注水口的位置应方便操作。 14.1.4.3.6 水罐应设置通大气的溢水管路。 14.1.4.3.7 水罐最低处应设置排水口,排水应方便操作,并能直接将水排出车外。 14.1.4.3.8 水罐的注水口及出水口应设置过滤网,过滤网应便于清洗和更换。 14.1.4.4 喷射性能 水雾灭火装置的喷射性能应满足表9的要求。

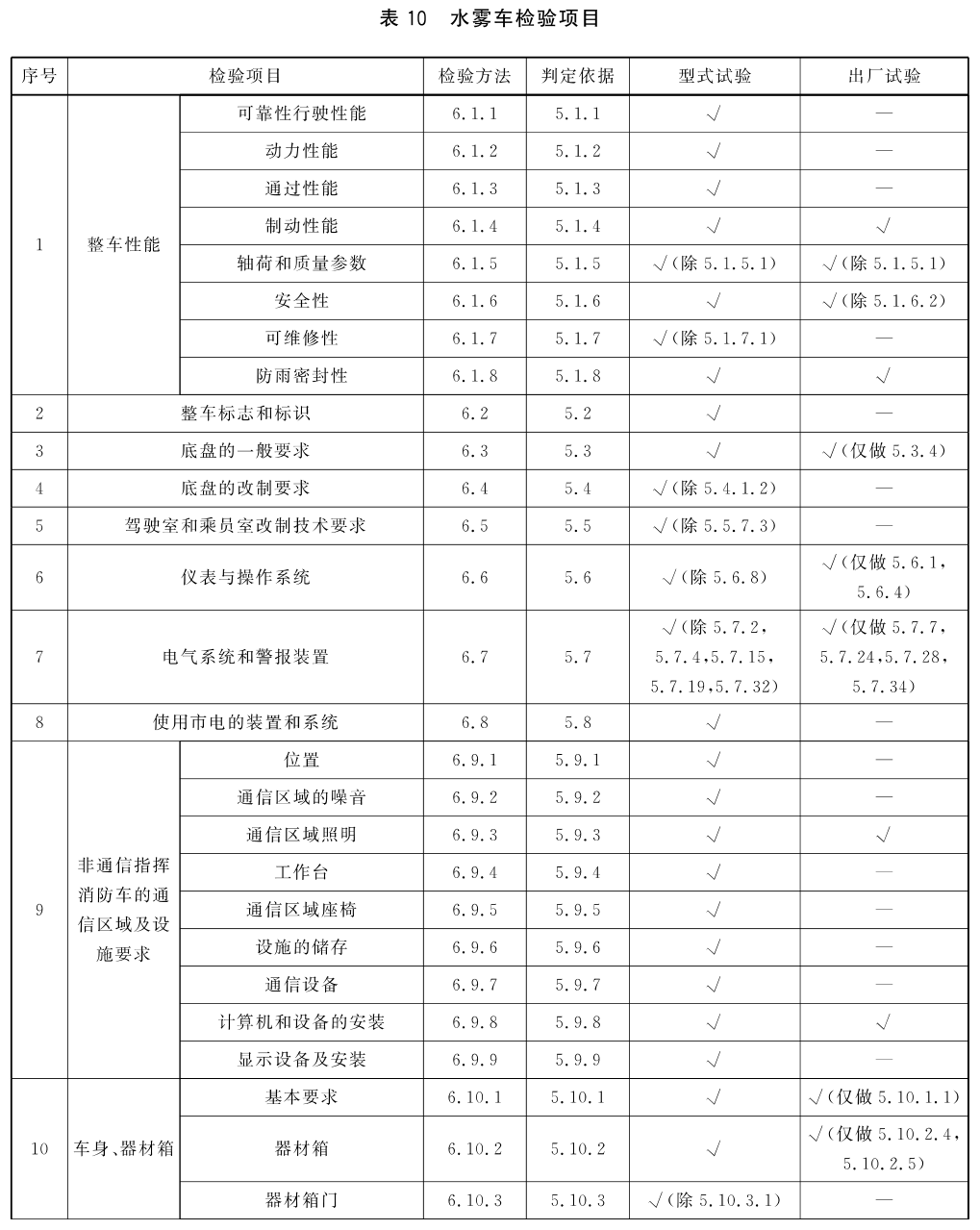

14.1.4.5 密封性能 对水雾灭火装置进行密封性能试验,高压泵、软管卷盘、喷雾水枪及管路各接头处的密封应无渗漏。 14.1.4.6 强度性能 对水雾灭火装置进行静水压强度性能试验,高压泵、软管卷盘、喷雾水枪及管路各接头处不应发生破裂或明显的变形现象。 14.1.4.7 超压保护性能 高压泵出口处应配备溢流阀,高压泵出口压力大于额定工作压力1.1倍时,溢流阀应能启动。 14.1.4.8 可靠性要求 采用底盘发动机驱动的水雾灭火装置在额定工况下连续运转2h,装置应运转正常。 14.2 试验方法14.2.1 整车试验14.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合14.1.1.1的要求。 14.2.1.2 检查水雾灭火装置的动力源,检查手控发动机转速控制器的操作机构是否便于操作,能否保持稳定的发动机转速,判断检查结果是否符合14.1.1.2的要求。 14.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合14.1.2的要求。 14.2.3 操作说明和标识检查 14.2.3.1 检查水雾车操作处的出口压力显示、水罐液位显示、发动机转速控制、紧急停止按钮,判断检查结果是否符合14.1.3.1的要求。 14.2.3.2 检查水雾灭火装置操作处的管路简图及操作说明,判断检查结果是否符合14.1.3.2的要求。 14.2.3.3 检查水雾车各按钮、开关的操作标识,判断检查结果是否符合14.1.3.3的要求。 14.2.3.4 检查水雾车各危险部位的警示标志,判断检查结果是否符合14.1.3.4的要求。 14.2.4 水雾灭火装置试验 14.2.4.1 水雾灭火枪试验 将水雾灭火枪置于准备喷射状态,然后开启喷射控制阀,待灭火枪的进口压力达到额定工作压力值并喷射稳定后,交替进行启闭控制阀和切换喷嘴操作各20次,判断试验结果是否符合14.1.4.1的要求。 14.2.4.2 软管试验 14.2.4.2.1 检查连接软管的型号,判断检查结果是否符合14.1.4.2.1的要求。 14.2.4.2.2 用卷尺测量软管长度,判断试验结果是否符合14.1.4.2.2的要求。 14.2.4.3 水罐试验 14.2.4.3.1 利用称重法测出水罐容量,判断试验结果是否符合14.1.4.3.1的要求。 14.2.4.3.2 检查罐体材料,检查罐体防腐涂层,判断检查结果是否符合14.1.4.3.2的要求。 14.2.4.3.3 检查人孔及人孔盖,用卷尺测量人孔直径,判断试验结果是否符合14.1.4.3.3的要求。 14.2.4.3.4 封闭水罐各出入口,将水罐注满水,用试压泵向罐内缓慢加压至规定试验压力,保持3min判断试验结果是否符合14.1.4.3.4的要求。 14.2.4.3.5 检查水罐注水口位置是否方便操作,判断检查结果是否符合14.1.4.3.5的要求。 14.2.4.3.6 检查水罐溢水管路,判断检查结果是否符合14.1.4.3.6的要求。 14.2.4.3.7 检查水罐排水口设置位置,检查排水操作是否方便,是否能直接将水排出车外,判断检查结果是否符合14.1.4.3.7的要求。 14.2.4.3.8 检查水罐的滤网,判断检查结果是否符合14.1.4.3.8的要求。 14.2.4.4 喷射试验 14.2.4.4.1 高压泵压力测试 启动高压泵运转至额定转速,水雾灭火枪正常喷射,用精度不低于1.6级的压力表测试高压泵出口处的压力,判断试验结果是否符合14.1.4.4的要求。 14.2.4.4.2 喷射流量测试 根据水雾灭火枪的流量选择计量罐的容积,启动高压泵,使水雾灭火枪分别按喷雾或直流方式喷射。待高压泵达到额定压力并稳定后,转向计量罐内喷射1min,立即移开,然后测出计量罐内水的体积或重量,经计算求得水雾灭火枪的喷雾或直流的喷射流量,判断试验结果是否符合14.1.4.4的要求。 14.2.4.4.3 射程测试 将水雾灭火枪置于喷射架上,顺风向布置,环境风速不应大于2m/s。调整枪体轴线与水平线的夹角至30°±1°,同时使喷嘴中心离地面的高度为1.5m±0.05m,开启喷射控制阀,待高压泵出口压力达到额定压力值并喷射稳定后,分别测出直流及喷雾喷射时水雾散落密集处中心至喷嘴中心在地面上的垂直投影点之间的水平距离,判断测量结果是否符合14.1.4.4的要求。 14.2.4.5 密封性能试验 打开水雾灭火枪的开关,将高压泵出口至水雾灭火枪出口的管路注满水,封闭灭火枪的出水端,用试压泵向管路内缓慢加压至额定工作压力的1.1倍,保持3min,观察有无渗漏,判断试验结果是否符合14.1.4.5的要求。 14.2.4.6 强度性能试验 打开水雾灭火枪的开关,将高压泵出口至水雾灭火枪出口的管路注满水,封闭灭火枪的出水端,用试压泵向管路内缓慢加压至额定工作压力的1.5倍,保持3min,观察有无渗漏,判断试验结果是否符合14.1.4.6的要求。 14.2.4.7 超压保护性能试验 检查高压泵出口处有无溢流阀,然后启动高压泵并关闭水雾灭火枪,使出口压力逐步增加,至溢流阀启动时记录压力值。试验进行3次,判断试验结果是否均符合14.1.4.7的要求。 14.2.4.8 可靠性试验 打开水雾灭火枪的开关,启动水雾灭火装置,调节发动机油门转速,使水雾灭火装置在额定流量和压力下连续工作2h,观察装置是否工作正常,判断试验结果是否符合14.1.4.8的要求。 14.3 检验规则14.3.1 检验分类14.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表10中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1—2014和本标准的规定。 14.3.1.2 型式试验 14.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 14.3.1.2.2 检验项目应至少包括表10中型式试验的内容。 14.3.2 判定规则 表10第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、23项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

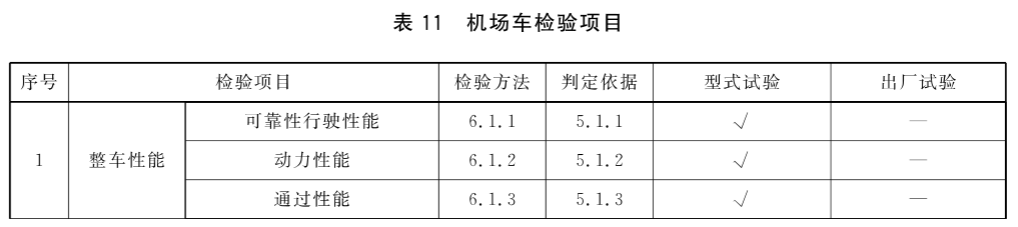

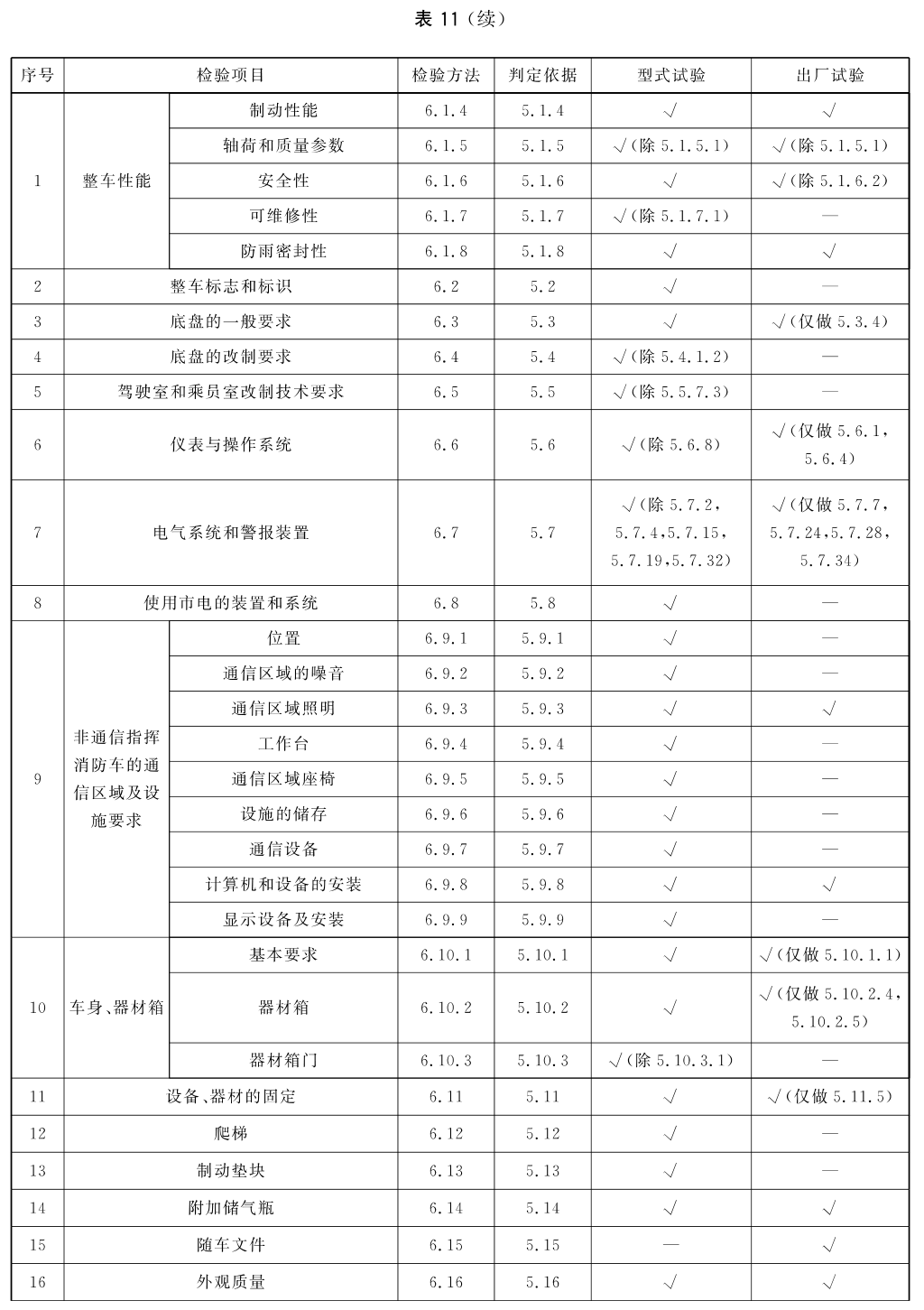

15 机场消防车15.1 技术要求15.2 试验方法 15.3 检验规则 15.1 技术要求15.1.1 整车要求15.1.1.1 机场消防车(以下简称“机场车”)的可靠性行驶性能、制动性能、防雨密封性能、整车的标志和标识、车身、器材箱、设备、器材的固定、爬梯、附加储气瓶、随车文件和外观质量应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 15.1.1.2 燃油箱容量应满足机场车行驶100km后在消防车额定流量和出口压力下连续工作2h。 15.1.1.3 消防水力系统和举升臂的操作位置应便于驾驶员和操作人员操作。 15.1.1.4 机场车应安装侧向加速度仪。 15.1.1.5 机场车的发动机、消防泵、泡沫比例混合器、蓄电池和燃油箱处应有可开启的检修或操作活门。 15.1.1.6 机场车载液量和喷射率应符合MH/T7002的相关要求。 15.1.1.7 带举升臂的机场车满载侧倾稳定角不应小于15°,其他机场车的满载侧倾稳定角不应小于23°。 15.1.1.8 机场车应将功能相同或相近的仪表和警示灯安装在一起。与消防装置有关的仪表和警示灯安装位置应便于驾驶员和消防装置操作员同时观察。 15.1.2 底盘改制要求 15.1.2.1 采用专用越野底盘的机场车,驾驶室内应设置登顶通道。驾驶室顶部人员踩踏处应有防滑措施并强度可靠。 15.1.2.2 乘员数应符合MH/T7002的相关规定。 15.1.2.3 采用专用越野底盘的机场车驾驶室宜采用两门结构,后排人员的上、下车应便利。采用商用越野底盘的机场车,驾驶室如有第二排座椅应采用四门结构。 15.1.2.4 发动机应能加装冷却液自动保温装置。 15.1.2.5 底盘与液罐的连接应符合GB 7956.3的相关要求。 15.1.2.6 驾驶室顶部应排水便利。 15.1.3 标识要求 15.1.3.1 机场车各操作钮、开关、指示仪表等应有指示标志。 15.1.3.2 驾驶室内驾驶员和消防装置操作人员可见处应有消防装置的操作说明。 15.1.3.3 消防泵应有操作说明,并应设置在操作人员可见处。 15.1.3.4 需定期更换的滤清器、油品储罐附近应有更换周期指示和更换操作说明。 15.1.3.5 机场车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 15.1.4 动力性能要求 15.1.4.1 机场车应采用全轮驱动的越野底盘。 15.1.4.2 消防车任意车轮驶上300mm高台时,其他车轮不应离开地面。 15.1.4.3 机场车的满载爬坡度不应小于50%。 15.1.4.4 机场车满载时应在50%的坡道上驻车可靠。 15.1.4.5 机场车应能爬40%的坡道,并在爬坡的同时应能用车顶炮喷射。 15.1.4.6 机场车最高车速和加速性能应符合MH/T7002的相关要求。 15.1.4.7 机场车消防泵由底盘发动机驱动时,应能在机场车行驶时启动消防泵。当消防泵以额定工况工作时,机场车应能以不小于40km/h速度行驶,并应能在前进车速10km/h以下,倒车车速8km/h以下工作正常。 15.1.4.8 消防泵如采用独立的发动机驱动,发动机和消防泵的控制装置应设置在驾驶室内。如消防泵的流量不小于75L/s,消防泵与发动机应有离合器,启动发动机时离合器应分离。 15.1.5 轴荷和尺寸要求 15.1.5.1 同一车轴的左右轮胎负荷差异不应大于5%。 15.1.5.2 机场车的宽度不应大于3300mm。 15.1.5.3 机场车的接近角不应小于25°,离去角不应小于25°。最小离地间隙不应小于270mm。 15.1.5.4 采用专用越野底盘的机场车最小转弯直径不应大于车长的3倍。 15.1.6 自保系统要求 15.1.6.1 自保系统保护范围应覆盖机场车的轮胎和驾乘室。 15.1.6.2 驾驶室内应能操作自保系统。 15.1.7 举升臂要求 15.1.7.1 采用专用越野底盘的机场车的举升臂高度不宜大于20m;采用商用越野底盘机场车的举升臂高度不宜大于15m。 15.1.7.2 举升臂举升后机场车的行驶速度应能限制在10km/h以下并有声光报警。 15.1.7.3 机场车停在20%的坡道上使用举升臂顶端消防炮喷射时,车辆应能保持稳定。 15.1.7.4 驾驶室内应有举升臂的安全工作范围指示牌或显示装置,举升臂移动到安全工作范围的极限位置时应有声光报警。 15.1.7.5 举升臂消防车应有应急动力源,能在主动力失效时将举升状态的臂架收回到行驶状态。 15.1.7.6 举升臂如安装穿刺枪,其流量应不小于16L/s。 15.1.7.7 举升臂顶炮上应装有探照灯,探照灯的照射方向应与炮喷射方向一致。 15.1.8 消防炮要求 15.1.8.1 流量不小于75L/s的车顶消防炮应能以50%额定流量和100%额定流量进行喷射。 15.1.8.2 消防炮的工作状态应便于在驾驶室内观察。 15.1.8.3 当消防炮由电或其他动力驱动时,控制装置的操作力不大于135N;消防炮应有应急手动操作机构,手动操作机构的操作力应不大于230N。 15.1.8.4 车顶消防炮的仰角应大于45°,俯角应使消防炮喷射覆盖车前9m处,左、右回转角应大于90°。消防炮应无运动干涉。 15.1.8.5 车前消防炮向左和向右的最大回转角均应为90°,仰角应不小于45°,俯角应小于-20°。 15.1.8.6 车顶消防炮探照灯的照射方向应与消防炮喷射方向一致。 15.1.8.7 消防炮应能自动达到额定喷射压力。关闭消防炮喷射阀后,管路压力不应大于额定喷射压力。 15.1.8.8 消防炮的喷射性能应符合GB 19156的相关要求。 15.1.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统要求 15.1.9.1 消防泵应符合GB 7956.3的相关要求 15.1.9.2 消防管路应符合GB 7956.3的相关要求。 15.1.9.3 液罐应符合GB 7956.3的相关要求。液罐应预留加热保温装置的安装位置。 15.1.9.4 泡沫系统应符合GB 7956.3的相关要求。 15.1.10 干粉系统要求 机场车的干粉系统应符合第7章的相关要求。 15.2 试验方法15.2.1 整车试验15.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.1.1的要求。 15.2.1.2 机场车满载在铺装公路上行驶100km后,将机场车停在平整、坚硬的地面上,接好流量计和压力表,启动消防泵,从机场车水罐内吸水,调整消防泵出水流量和压力至额定工况并运行2h,判断试验结果是否符合15.1.1.2的要求。 15.2.1.3 检查水力系统和举升臂的控制位置及方式,判断检查结果是否符合15.1.1.3的要求。 15.2.1.4 检查机场车是否配备侧向加速度仪,判断检查结果是否符合15.1.1.4的要求。 15.2.1.5 检查机场车发动机、消防泵、泡沫比例混合器、蓄电池和燃油箱处是否有可开启的检修或操作活门,判断检查结果是否符合15.1.1.5的要求。 15.2.1.6 采用称重法测量罐体载液量;采用测重法测量消防炮的喷射质量,使用秒表计时,计算消防炮的喷射率,判断试验结果是否符合15.1.1.6的要求。 15.2.1.7 按照GB 7956.1-2014中5.1.6.2规定的方法进行侧倾稳定角试验,判断试验结果是否符合15.1.1.7的要求。 15.2.1.8 检查机场车的仪表和警灯,判断检查结果是否符合15.1.1.8的要求。 15.2.2 底盘改制试验 15.2.2.1 检查采用专用越野底盘的机场车驾驶室和车顶的通道,判断检查结果是否符合15.1.2.1的要求。 15.2.2.2 检查机场车的乘员数量,判断检查结果是否符合15.1.2.2的要求。 15.2.2.3 检查机场车的车门数量,判断检查结果是否符合15.1.2.3的要求。 15.2.2.4 检查机场车的发动机是否安装冷却水自动保温装置或有无预留安装的接口,判断检查结果是否符合15.1.2.4的要求。 15.2.2.5 底盘与消防液罐的连接试验方法按GB 7956.3的相关要求,判断试验结果是否符合15.1.2.5的要求。 15.2.2.6 检查有车顶炮的机场车驾驶室四周是否有排水槽,判断检查结果是否符合15.1.2.6的要求。 15.2.3 标识检查 15.2.3.1 检查机场车各操作钮、开关、指示仪表等是否有指示标志,判断检查结果是否符合15.1.3.1的要求。 15.2.3.2 检查驾驶室内驾驶员和消防装置操作人员可见处是否有装备操作说明,判断检查结果是否符合15.1.3.2的要求。 15.2.3.3 检查消防泵是否有操作说明及其设置位置,判断检查结果是否符合15.1.3.3的要求。 15.2.3.4 检查需定期更换的滤清器、油品储罐附近是否有更换周期指示和更换操作说明,判断检查结果是否符合15.1.3.4的要求。 15.2.4 动力性能试验 15.2.4.1 实车检查和资料查验机场车的驱动方式,判断检查结果是否符合15.1.4.1的要求。 15.2.4.2 将满载的机场车停在平台、坚硬的地面上,在地面放置一高度300mm的平板,将机场车任意车轮放在300mm的平板上观察其他车轮是否离地,判断试验结果是否符合15.1.4.2的要求。 15.2.4.3 机场车最大爬坡度试验按GB 7956.1-2014中6.1.2.3规定的方法进行,判断试验结果是否符合15.1.4.3的要求。 15.2.4.4 机场车在50%坡度上进行上、下坡两个方向的驻车制动,检查车辆是否驻车可靠,判断试验结果是否符合15.1.4.4的要求。 15.2.4.5 将满载的机场车停在40%的坡道下,挂上低速挡向坡顶行驶,当车辆的所有车轮都爬上坡道后,启动消防泵,打开车顶炮进行喷射,判断试验结果是否符合15.1.4.5的要求。 15.2.4.6 机场车的最高车速和加速性能按照GB 7956.1-2014中6.1.2规定的方法进行,判断试验结果是否符合15.1.4.6的要求。 15.2.4.7 将机场车的消防泵以额定工况工作,按照15.1.4.7规定的速度行驶,检查机场车工作情况,判断试验结果是否符合15.1.4.7的要求。 15.2.4.8 检查机场车是否采用独立的发动机驱动、发动机和消防泵的控制位置、消防泵的流量和离合器工作型式,判断检查结果是否符合15.1.4.8的要求。 15.2.5 轴荷和尺寸试验 15.2.5.1 测量机场车同一车轴的轮胎负荷,判断试验结果是否符合15.1.5.1的要求。 15.2.5.2 测量机场车的宽度,判断试验结果是否符合15.1.5.2的要求。 15.2.5.3 将满载的机场车停在平整、坚硬的地面,测量车辆的接近角、离去角和最小离地间隙,判断试验结果是否符合15.1.5.3的要求。 15.2.5.4 专用越野底盘的机场车最小转弯直径的试验方法按GB /T12673的相关规定,判断试验结果是否符合15.1.5.4的要求。 15.2.6 自保系统试验 15.2.6.1 检查自保系统的保护范围能否覆盖整个车底并能冷却轮毂和轮胎内侧,判断检查结果是否符合15.1.6.1的要求。 15.2.6.2 检查自保系统的操作位置,判断检查结果是否符合15.1.6.2的要求。 15.2.7 举升臂试验 15.2.7.1 使用卷尺测量机场车的举升高度,判断试验结果是否符合15.1.7.1的要求。 15.2.7.2 将举升臂举升至最大工作高度,按照操作说明移动车辆,测量消防车的移动速度,判断试验结果是否符合15.1.7.2的要求。 15.2.7.3 将车辆横向停在20%坡道上,举升臂举升到最高,将举升臂向上坡方向转到极限位置,举升臂顶端的消防炮以额定流量和喷射压力向上坡方向喷射,判断试验结果是否符合15.1.7.3的要求。 15.2.7.4 检查驾驶员和消防装置操作员可见处是否有安全工作范围指示牌或显示装置,将举升臂移动到安全工作范围极限位置,判断试验结果是否符合15.1.7.4的要求。 15.2.7.5 将带举升臂的机场车举升臂伸展至最大工作高度,使用应急动力源收回举升臂,判断试验结果是否符合15.1.7.5的要求。 15.2.7.6 使用外部供水源通过流量计向安装在举升臂顶端的穿刺枪供水并达到企业规定的喷射压力,记录此时流量计读数,判断检查结果是否符合15.1.7.6的要求。 15.2.7.7 检查举升臂顶端消防炮上安装的探照灯照射方向,判断检查结果是否符合15.1.7.7的要求。 15.2.8 消防炮试验 15.2.8.1 检查消防炮喷射的流量控制装置,判断检查结果是否符合15.1.8.1的要求。 15.2.8.2 检查消防炮工作状态在驾驶室内的显示情况,判断检查结果是否符合15.1.8.2的要求。 15.2.8.3 使用扭力仪测量开启消防炮的喷射控制阀所需扭力,判断试验结果是否符合15.1.8.3的要求。 15.2.8.4 使用角度测量仪测量车顶消防炮的俯仰、回转角,检查9m的地面是否可以被喷射流喷射。检查消防炮是否有运动干涉,判断试验结果是否符合15.1.8.4的要求。 15.2.8.5 使用角度测量仪测量车前消防炮的俯仰、回转角度,判断试验结果是否符合15.1.8.5的要求。 15.2.8.6 检查车顶消防炮炮身上安装的探照灯能否在车顶消防炮的俯仰、回转范围内始终沿喷射方向照射,判断检查结果是否符合15.1.8.6的要求。 15.2.8.7 检查消防炮工作时开启和关闭出水阀后的工作压力,判断检查结果是否符合15.1.8.7的要求。 15.2.8.8 消防炮的喷射性能按GB 19156规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.8.8的要求。 15.2.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统试验 15.2.9.1 消防泵按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.1的要求。 15.2.9.2 消防管路按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.2的要求。 15.2.9.3 液罐按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,检查液罐是否预留加热保温装置的安装位置,判断试验结果是否符合15.1.9.3的要求。 15.2.9.4 泡沫系统按GB 7956.3规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.9.4的要求。 15.2.10 干粉系统试验 按第7章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合15.1.10的要求。 15.2.11 连续运转试验 将机场车停在储满水的水池边,启动消防泵,调整泵流量、出水压力至额定工况,从水池内向机场车水罐内补充水,使泵输出的流量和补充至水罐的流量相同,连续运转6h,判断试验结果是否符合15.1.11的要求。 15.3 检验规则15.3.1 检验分类15.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表11中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7936.1—2014和本标准的规定。 15.3.1.2 型式试验 15.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 15.3.1.2.2 检验项目应至少包括表11中型式试验的内容。 15.3.2 判定规则 表11第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、22、23、26项中如有一项检验不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

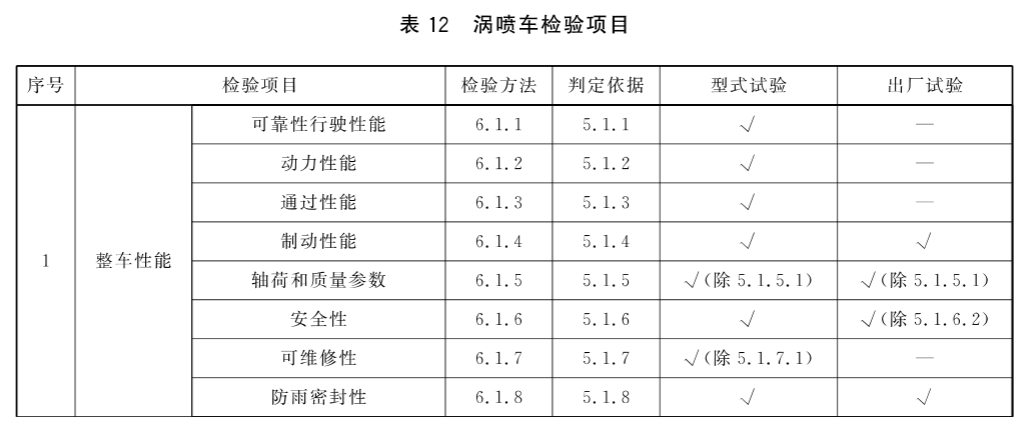

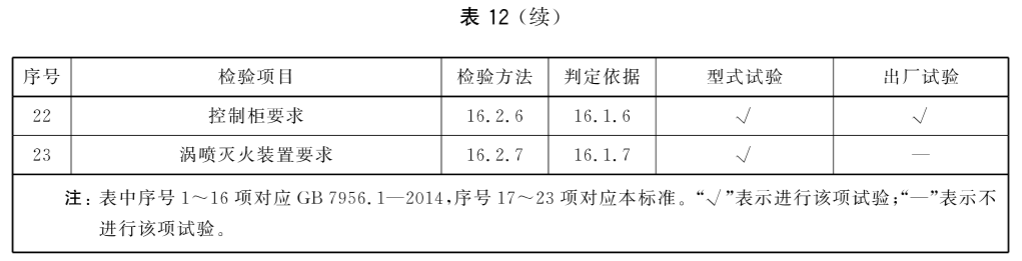

16 涡喷消防车16.1 技术要求16.2 试验方法 16.3 检验规则 16.1 技术要求16.1.1 整车要求16.1.1.1 涡喷消防车(以下简称“涡喷车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 16.1.1.2 涡喷车液压油箱容积在涡喷车液压系统连续举升、俯仰50个循环后,油箱内液压油温度应不大于90℃;在此过程中,涡喷车液压系统不应因油温过高而出现颤抖、爬行、卡阻等现象,液压元器件不应有漏油、渗油、机件损坏等现象。 16.1.2 底盘改制的要求 涡喷车底盘改制应符合GB 7956.3的相关要求。 16.1.3 标识要求 16.1.3.1 涡喷车的操作标识应符合7956.3的相关要求。 16.1.3.2 涡喷灭火装置的显示仪表应齐全。 16.1.3.3 涡喷灭火装置的操作按钮应有说明标牌和警示标牌。 16.1.3.4 涡喷灭火装置操作处应设置完整清晰的操作说明。 16.1.3.5 涡喷车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 16.1.4 消防水力系统要求 涡喷车的消防水力系统应符合GB 7956.3的相关要求。 16.1.5 液压系统要求 涡喷车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 16.1.6 控制柜要求 涡喷车的控制柜应符合GB 7956.11的相关要求。 16.1.7 涡喷灭火装置要求 16.1.7.1 一般要求 16.1.7.1.1 涡喷灭火装置在回转、俯仰作业范围内,以额定转速工作时不应出现倾翻或危及安全的晃动。 16.1.7.1.2 驾乘室内操作处应设置涡喷灭火装置工作状态的监测装置。 16.1.7.1.3 涡喷车应设置独立燃油箱,油箱容积不应小于1000L。 16.1.7.1.4 独立燃油箱加油口的设置应便于涡喷装置作业时加油,并应设燃油液位显示装置。 16.1.7.2 支腿要求 16.1.7.2.1 支腿操作处应有紧急停止支腿运动的按钮。 16.1.7.2.2 支腿油缸应有液压锁止机构。 16.1.7.2.3 支腿应工作可靠,作业时不应出现漏油、结构件变形及运动卡阻等现象。 16.1.7.3 作业要求 16.1.7.3.1 涡喷灭火装置作业时,水和泡沫混合液应能与涡喷发动机排出的气体充分混合。 16.1.7.3.2 涡喷灭火装置的水平喷射射程应不小于90m。 16.1.7.3.3 涡喷灭火装置工作时应能水平回转、上下俯仰,水平方向应能360°回转,俯角应不小于5°,仰角应不小于30°。 16.1.7.3.4 涡喷灭火装置的回转和俯仰动作应平稳可靠,无颤抖、爬行、卡阻等现象。 16.1.7.3.5 涡喷灭火装置的操纵应可靠、灵活、平稳,无卡阻、异响等现象。 16.1.7.3.6 涡喷灭火装置以额定转速工作时,人员操作处噪音应不大于90dB(A)。 16.1.7.3.7 涡喷灭火装置应启动正常。 16.1.7.3.8 涡喷灭火装置应有自保灭火系统。 16.1.7.3.9 涡喷灭火装置作业时,液压系统应无漏油,油温应不大于90℃,不应出现工作异常。 16.1.7.3.10 涡喷灭火装置额定工况下连续运转1h,装置应工作正常。 16.1.7.3.11 在涡喷灭火装置操作处应有以下内容的仪表和标识: ——发动机额定转速; ——发动机使用时应注意的事项; ——发动机使用的燃油种类和润滑油牌号。 16.2 试验方法16.2.1 整车要求试验16.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合16.1.1.1的要求。 16.2.1.2 涡喷灭火装置连续进行50个举升、俯仰循环后,判断试验结果是否符合16.1.1.2的要求。 16.2.2 底盘改制的要求试验 按照GB7956.3规定的相关方法进行底盘改制试验,判断试验结果是否符合16.1.2的要求。 16.2.3 操作说明、标识和警示标志检查 16.2.3.1 检查涡喷车的操作说明和指示标志,判断检查结果是否符合16.1.3.1的要求。 16.2.3.2 检查涡喷灭火装置的显示仪表,判断检查结果是否符合16.1.3.2的要求。 16.2.3.3 检查操作按钮的说明标牌和警示标牌,判断检查结果是否符合16.1.3.3的要求。 16.2.3.4 检查操作处操作说明,判断检查结果是否符合16.1.3.4的要求。 16.2.4 消防水力系统试验 按照GB7956.3规定的相关方法进行消防水力系统试验,判断试验结果是否符合16.1.4的要求。 16.2.5 液压系统试验按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合16.1.5的要求。 16.2.6 控制柜试验 按照GB7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合16.1.6的要求。 16.2.7 涡喷灭火装置试验 16.2.7.1 一般要求检查 16.2.7.1.1 检查涡喷车在回转、俯仰作业范围内,在额定转速下的运行情况,判断检查结果是否符合16.1.7.1.1的要求。 16.2.7.1.2 检查驾驶室内是否设置涡喷灭火装置工作状态的监测装置,判断检查结果是否符合16.1.7.1.2的要求。 16.2.7.1.3 测量涡喷车的独立燃油箱容积,判断测量结果是否符合16.1.7.1.3的要求。 16.2.7.1.4 检查独立燃油箱加油口设置情况及油液位显示装置,判断检查结果是否符合16.1.7.1.4的要求。 16.2.7.2 支腿要求试验 16.2.7.2.1 检查支腿操作处是否设置紧急停止按钮,判断检查结果是否符合16.1.7.2.1的要求。 16.2.7.2.2 检查支腿油缸的锁止机构,判断检查结果是否符合16.1.7.2.2的要求。 16.2.7.2.3 支腿进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合16.1.7.2.3的要求。 16.2.7.3 涡喷灭火装置试验 16.2.7.3.1 涡喷灭火装置进行喷射作业时,检查水和泡沫混合液与涡喷发动机排出的气体混合情况,判断试验结果是否符合16.1.7.3.1的要求。 16.2.7.3.2 在平坦的试验场上,试验场地风速应不大于2m/s,涡喷装置在额定转速下顺风向进行水平喷射,连续喷射60s,以喷射装置的喷口铅垂线与地面交点为测量原点,测量灭火剂最远洒落点距离。判断试验结果是否符合16.1.7.3.2的要求。 16.2.7.3.3 测量装置回转角和俯仰角,判断试验结果是否符合16.1.7.3.3的要求。 16.2.7.3.4 操作涡喷灭火装置进行回转和俯仰动作,判断试验结果是否符合16.1.7.3.4的要求。 16.2.7.3.5 检查涡喷灭火装置操纵机构的工作情况,判断检查结果是否符合16.1.7.3.5的要求。 16.2.7.3.6 涡喷灭火装置以额定转速工作时,使用声级计测量驾驶室内噪音,判断试验结果是否符合16.1.7.3.6的要求。 16.2.7.3.7 对涡喷灭火装置的启动系统进行测试,判断试验结果是否符合16.1.7.3.7的要求。 16.2.7.3.8 检查涡喷灭火装置的自保灭火系统,判断检查结果是否符合16.1.7.3.8的要求。 16.2.7.3.9 涡喷灭火装置进行回转、俯仰组合动作100次可靠性试验,判断试验结果是否符合16.1.7.3.9的要求。 16.2.7.3.10 涡喷灭火装置在额定工况下连续运转1h,判断试验结果是否符合16.1.7.3.10的要求。 16.2.7.3.11 检查涡喷装置操作处的仪表和标识,判断检查结果是否符合16.1.7.3.11的要求。 16.3 检验规则16.3.1 检验分类16.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表12中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 16.3.1.2 型式试验 16.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 16.3.1.2.2 检验项目应至少包括表12中型式试验的内容。 16.3.2 判定规则 表12第1项的5.1.4~5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、22项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

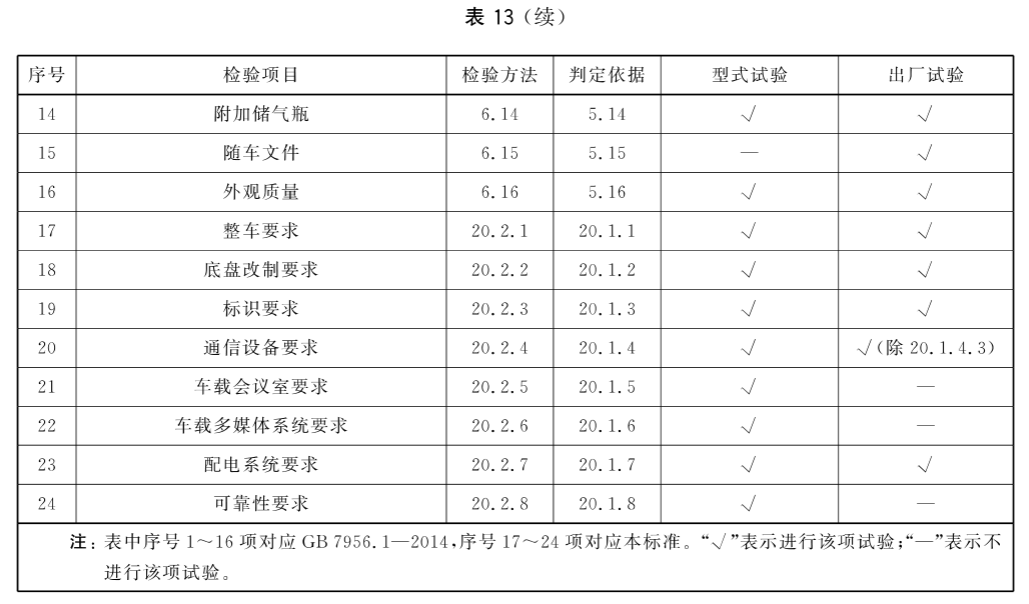

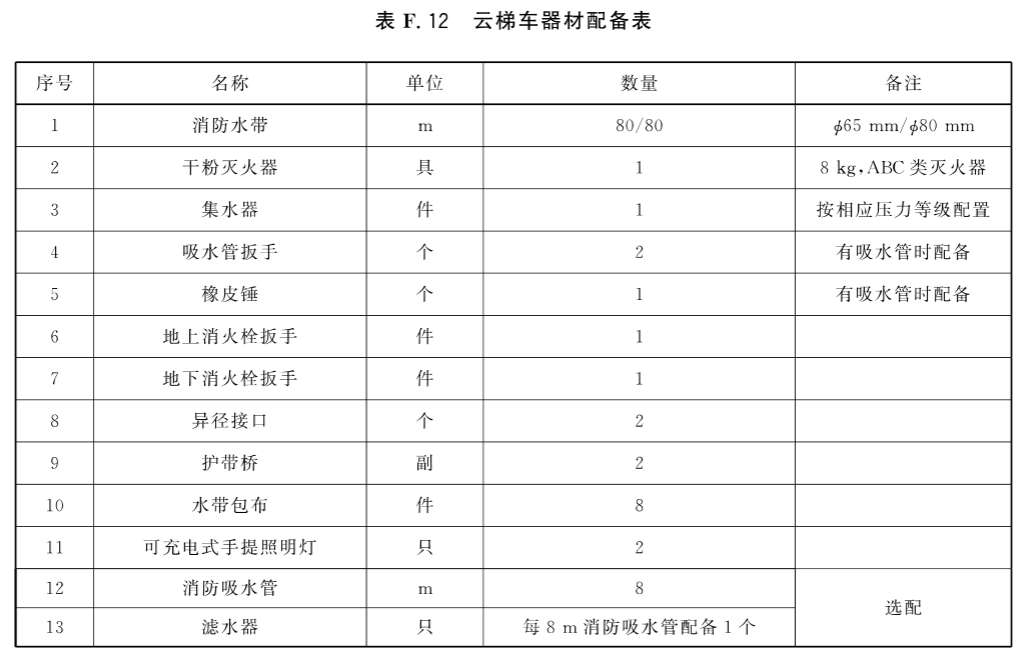

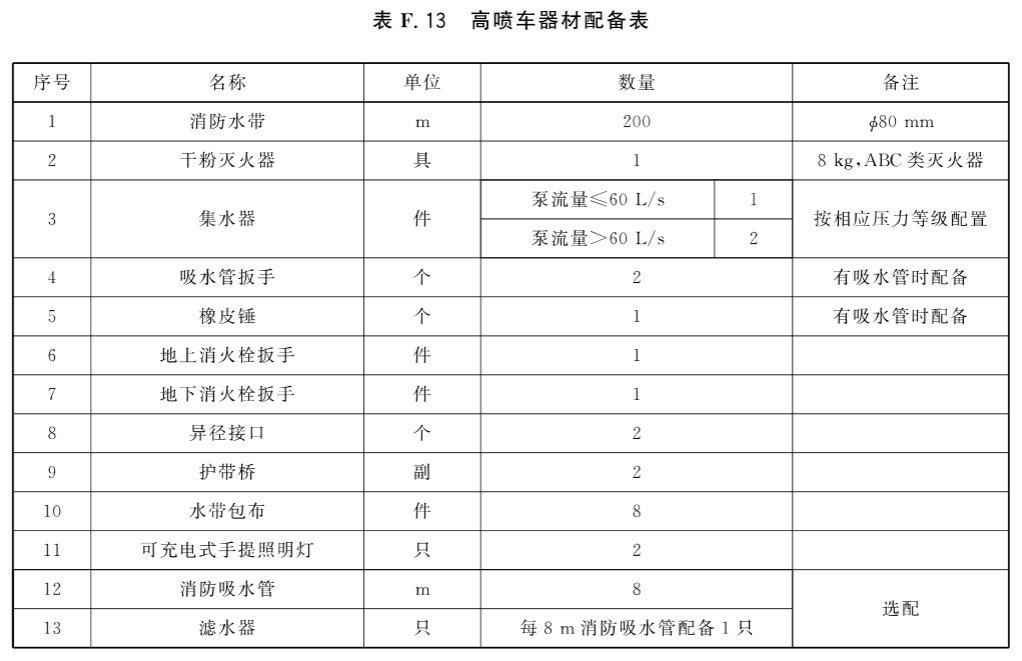

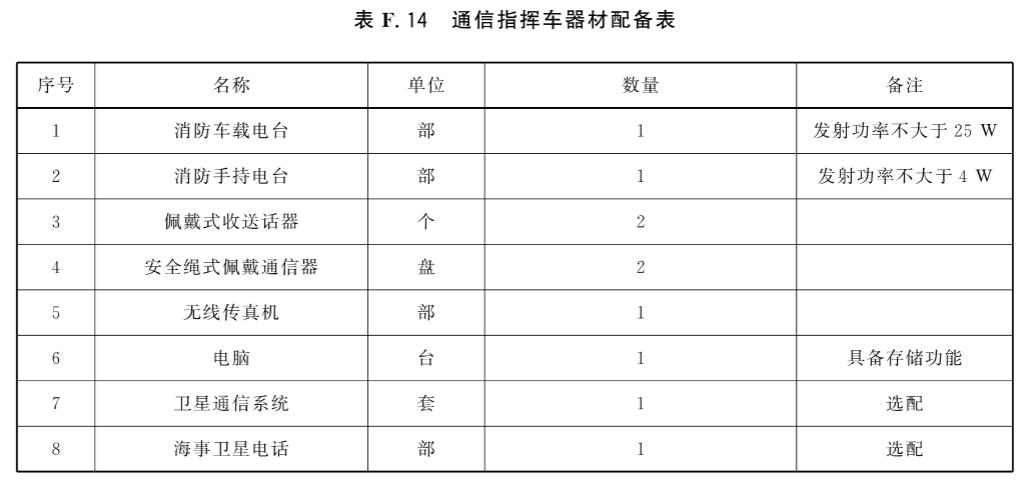

17 登高平台消防车17.1 技术要求登高平台消防车(以下简称“登高车”)的技术要求应符合GB7956.12的相关要求。 17.2 试验方法 登高车的试验方法应符合GB7956.12的相关要求。 17.3 检验规则 登高车的检验规则应符合GB7956.12的相关要求。 18 云梯消防车18.1 技术要求云梯消防车(以下简称“云梯车”)的技术要求应符合GB7956.12的相关要求。 18.2 试验方法 云梯车的试验方法应符合GB7956.12的相关要求。 18.3 检验规则 云梯车的检验规则应符合GB7956.12的相关要求。 19 举高消防车19.1 技术要求举高喷射消防车(以下简称“高喷车”)的技术要求应符合GB7956.12的相关要求。 19.2 试验方法 高喷车的试验方法应符合GB7956.12的相关要求。 19.3 检验规则 高喷车的检验规则应符合GB7956.12的相关要求。 20 通信指挥消防车20.1 技术要求20.2 试验方法 20.3 检验规则 20.1 技术要求20.1.1 整车要求20.1.1.1 通信指挥消防车(以下简称“通信指挥车”)应符合GB 7956.1—2014第5章的相关要求。 20.1.1.2 车载的摄像、传输、音频等设备应有减震措施,可靠性行驶试验后应工作正常。 20.1.1.3 通信指挥车应设置防雷措施,车厢及通信设备应有接地装置。 20.1.1.4 车载发电机(组)的排烟通道应能直接将烟气排至车外。 20.1.1.5 带会议室的通信指挥车应设置方便人员出入的阶梯,阶梯脚踏面应有防滑措施,阶梯踢蹬的长度应不小于200mm,深度应不小于200mm,阶梯踢蹬间距应不大于270mm,与地面最近一级阶梯的离地高度应不大于450mm,阶梯的外侧应设置扶手,扶手高度应不小于1.1m。 20.1.2 底盘改制要求 通信指挥车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 20.1.3 标识要求 20.1.3.1 液压油箱附近明显位置应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。应设置指示液压油箱箱内液压油液位和温度的装置。 20.1.3.2 通信指挥车的通信设备、车载多媒体系统、车载会议室收展机构等操作处应有操作说明。 20.1.3.3 通信指挥车的各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 20.1.3.4 通信指挥车在高温、高压、高速回转等危险的部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 20.1.3.5 通信指挥车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 20.1.4 通信设备要求 20.1.4.1 通信指挥车配备的移动通信设备应符合GB15842的相关规定。 20.1.4.2 通信指挥车配备的无线电发射设备应符合GB9159的相关规定。 20.1.4.3 消防车载电台与消防手持电台的通讯距离应不小于3000m,消防手持电台之间的通讯距离应不小于500m。 20.1.4.4 通信指挥车配备的单兵图传装备在其规定距离内应能正常工作,画面传输应清晰连续。 20.1.4.5 通信指挥车卫星天线的俯仰、回转机构应动作平稳、工作可靠。 20.1.5 车载会议室要求 20.1.5.1 会议室地板应平整、无台阶,会议室地面及四周应无尖锐物体。 20.1.5.2 会议室应配备冷、热空调及换气装置。 20.1.5.3 会议室内应配备照明装置,照明灯开启时工作台面的光照度不应低于40lx。 20.1.5.4 会议室应具有隔音功能,在随车安装的发电机(组)以额定工况工作时,会议室内的噪声应不大于70dB(A)。 20.1.5.5 会议室的高度应不小于1.8m。 20.1.5.6 会议室应配备办公桌、座椅、话筒及视频显示装置,并配置计算机、打印机、有线或无线网络,所有设备应固定可靠。 20.1.5.7 采用可扩展式厢体的会议室,其展开时间应不大于5min,展开后会议室底部应有支腿支撑。 20.1.6 车载多媒体系统要求 20.1.6.1 通信指挥车配备的车载音视频采播系统应能完成现场视频和图像的拍摄、处理、存储、播放和文档管理工作。 20.1.6.2 通信指挥车配备的升降摄像系统,其回转角度应不小于360°,并能将现场图像稳定的回传至车内多媒体系统。 20.1.7 配电系统要求 20.1.7.1 发电机(组)功率应满足通信指挥车所有设备同时开启的用电负荷需求。 20.1.7.2 通信指挥车应能在自带发电机(组)供电和市电供电两种模式之间切换。 20.1.7.3 发电机(组)应有减震、隔音和散热措施。 20.1.7.4 配电系统应将通信设备用电与其他用电分开,断电后通信设备应自动切换至UPS电源供电。 20.1.7.5 配电箱要求 20.1.7.5.1 配电箱上应有电压、电流显示仪表,其精度等级不应低于2.5级。 20.1.7.5.2 配电箱应设有短路保护、过载保护及接地装置。 20.1.7.5.3 配电箱导线颜色应符合GB 50149的相关规定。 20.1.7.5.4 配电箱外部带电端子与机壳之间及电源接线端子与地之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。 20.1.7.5.5 配电箱外部带电端子与机壳之间经受1500V的耐压强度试验,不应发生击穿或闪烁现象。 20.1.7.5.6 配电箱的防护等级不应低于GB 4208-2008规定的IP22的要求。 20.1.8 可靠性要求 20.1.8.1 开启通信指挥车所有用电设备,发电机(组)、通信设备、车载多媒体系统、空调系统、车载照明等设备连续运转12h,所有设备应工作正常。 20.1.8.2 若会议室厢体为可扩展式,将会议室厢体连续展开、收回50次,收展装置应工作正常。 20.2 试验方法20.2.1 整车试验20.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合20.1.1.1的要求。 20.2.1.2 按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性行驶试验后,操作车载的通信设备,判断试验结果是否符合20.1.1.2的要求。 20.2.1.3 检查通信指挥车的防雷措施、车厢及通信设备的接地装置,判断检查结果是否符合20.1.1.3的要求。 20.2.1.4 检查车载发电机(组)的排烟通道,判断检查结果是否符合20.1.1.4的要求。 20.2.1.5 检查会议室门口人员出入阶梯是否设有防滑措施,阶梯外侧是否设置了扶手,用卷尺测量阶梯的长度、深度、间距、最下一级阶梯的离地高度和扶手高度,判断检查结果是否符合20.1.1.5的要求。 20.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合20.1.2的要求。 20.2.3 标识检查 20.2.3.1 检查通信指挥车液压油箱的标牌内容,检查液压油箱上是否安装了液压油液位指示装置、温度指示装置,判断检查结果是否符合20.1.3.1的要求。 20.2.3.2 检查通信设备、车载多媒体系统、车载会议室收展机构等操作处的操作说明,判断检查结果是否符合20.1.3.2的要求。 20.2.3.3 检查通信指挥车各按钮、开关的操作标识,判断检查结果是否符合20.1.3.3的要求。 20.2.3.4 检查通信指挥车各危险部位的警示标志,判断检查结果是否符合20.1.3.4的要求。 20.2.4 通信设备试验 20.2.4.1 检查移动通信设备的合格证书等相关资料,判断检查结果是否符合20.1.4.1的要求。 20.2.4.2 检查无线电发射设备的合格证书等相关资料,判断检查结果是否符合20.1.4.2的要求。 20.2.4.3 测试车载电台与消防手持电台的有效通讯距离、消防手持电台之间的有效通讯距离,判断试验结果是否符合20.1.4.3的要求。 20.2.4.4 在通信指挥车单兵图传装备规定的最大传输距离处进行信号传输,观察画面传输效果,判断试验结果是否符合20.1.4.4的要求。 20.2.4.5 通信指挥车卫星天线俯仰、回转机构连续动作50次,观察其动作的平稳性和工作的可靠性,判断试验结果是否符合20.1.4.5的要求。 20.2.5 车载会议室试验 20.2.5.1 检查会议室的地板及四周,判断检查结果是否符合20.1.5.1的要求。 20.2.5.2 检查会议室的空调和换气装置,判断检查结果是否符合20.1.5.2的要求。 20.2.5.3 检查会议室是否配备照明装置,使用照度计测量照明灯开启后工作台面的照度,判断检查结果是否符合20.1.5.3的要求。 20.2.5.4 关闭会议室门窗,车载发电机(组)在额定工况下工作,在会议室四角及中央、高度距会议室地板1.2m处测试噪声,判断试验结果是否符合20.1.5.4的要求。 20.2.5.5 用卷尺测试会议室地板至顶板的垂直距离,判断试验结果是否符合20.1.5.5的要求。 20.2.5.6 检查会议室办公桌、座椅、话筒、视频显示装置、计算机、打印机及网络的配备情况,检查各设备的固定情况,判断检查结果是否符合20.1.5.6的要求。 20.2.5.7 用秒表测试通信指挥车从行车状态到会议室完全展开所用的时间,目测展开后会议室底部是否有支腿支撑,判断试验结果是否符合20.1.5.7的要求。 20.2.6 车载多媒体系统试验 20.2.6.1 检查通信指挥车所配备的音视频采播系统的功能,判断检查结果是否符合20.01.6.1的要求。 20.2.6.2 用角度尺测试通信指挥车升降摄像系统的回转角度,检查现场摄像的传输情况,判断试验结果是否符合20.1.6.2的要求。 20.2.7 配电系统试验 20.2.7.1 开启发电机(组),打开通信指挥车所有用电设备,连续工作1h,观察发电机(组)能否满足所有用电设备的用电负荷,判断试验结果是否符合20.1.7.1的要求。 20.2.7.2 将通信指挥车接通市政供电,检查发电机(组)供电和市政供电互相切换的情况,判断试验结果是否符合20.1.7.2的要求。 20.2.7.3 检查发电机(组)的减震、隔音和散热措施,判断检查结果是否符合20.1.7.3的要求。 20.2.7.4 检查通信指挥车的电路系统,检查断电后通信设备是否自动切换至UPS电源,判断检查结果是否符合20.1.7.4的要求。 20.2.7.5 配电箱试验 20.2.7.5.1 检查通信指挥车配电箱的仪表类型和精度,判断检查结果是否符合20.1.7.5.1的要求。 20.2.7.5.2 检查通信指挥车配电箱的短路保护、过载保护和接地装置,判断检查结果是否符合20.1.7.5.2的要求。 20.2.7.5.3 检查通信指挥车配电箱导线颜色,判断检查结果是否符合20.1.7.5.3的要求。 20.2.7.5.4 用绝缘测试仪测量外部带电端子与机壳之间和电源接线端子与地之间的绝缘电阻,判断试验结果是否符合20.1.7.5.4的要求。 20.2.7.5.5 用耐电压测试仪在外部带电端子与机壳之间施加交流1500V±100V的电压,保持1min,判断试验结果是否符合20.1.7.5.5的要求。 20.2.7.5.6 按照GB 4208要求的方法对配电箱进行防护等级的试验,判断试验结果是否符合20.1.7.5.6的要求。 20.2.8 可靠性试验 20.2.8.1 开启发电机(组),通信设备、车载多媒体系统、空调系统、车载照明等所有用电设备,在额定工况下连续工作12h,每隔1h测试并记录发电机输出电压、电流、频率,判断试验结果是否符合20.1.8.1的要求。 20.2.8.2 连续展开、收回会议室厢体50次,观察收展装置是否工作正常,判断试验结果是否符合20.1.8.2的要求。 20.3 检验规则20.3.1 检验分类20.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表13中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 20.3.1.2 型式试验 20.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 20.3.1.2.2 检验项目应至少包括表13中型式试验的内容。 20.3.2 判定规则 表13第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、23项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

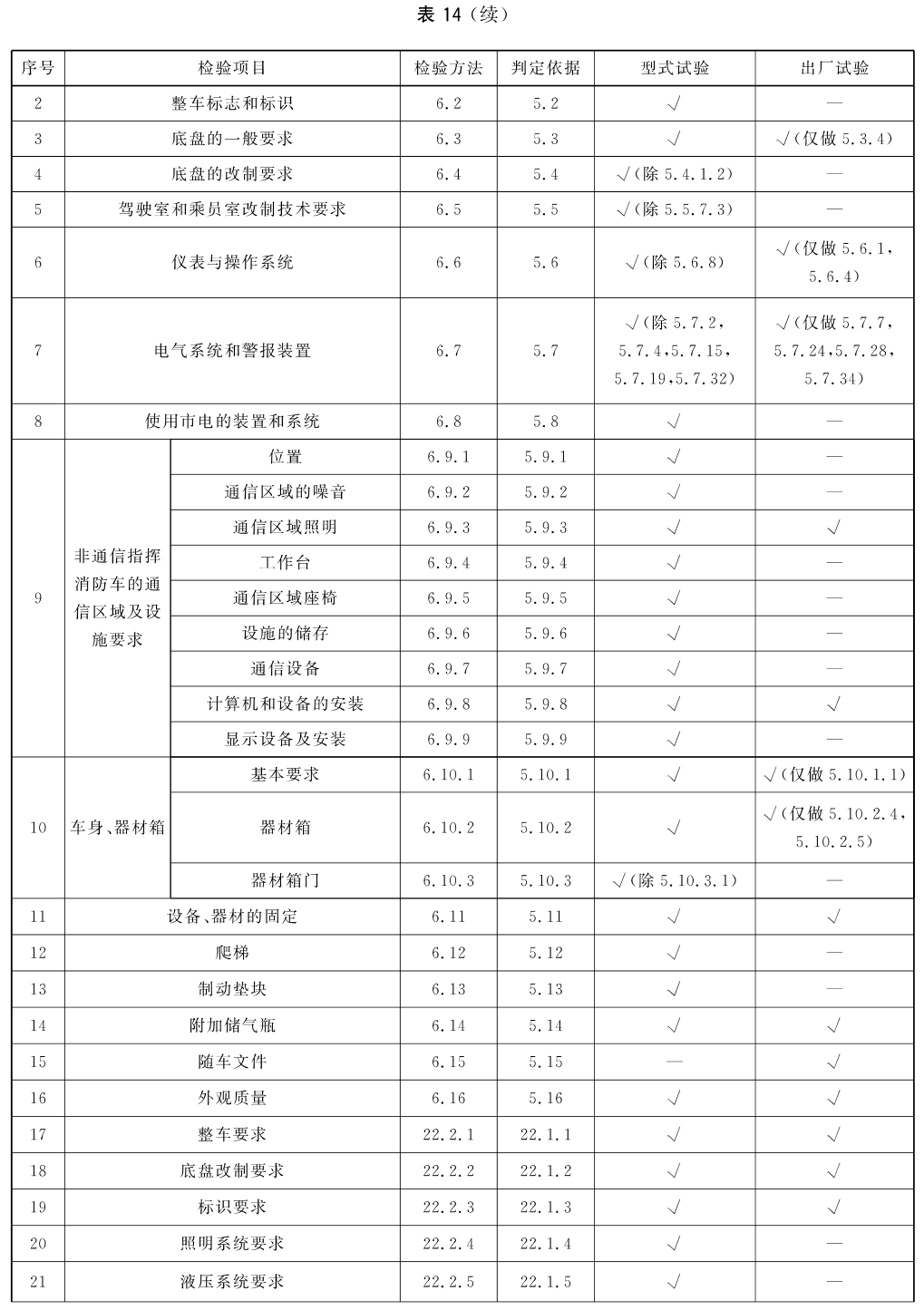

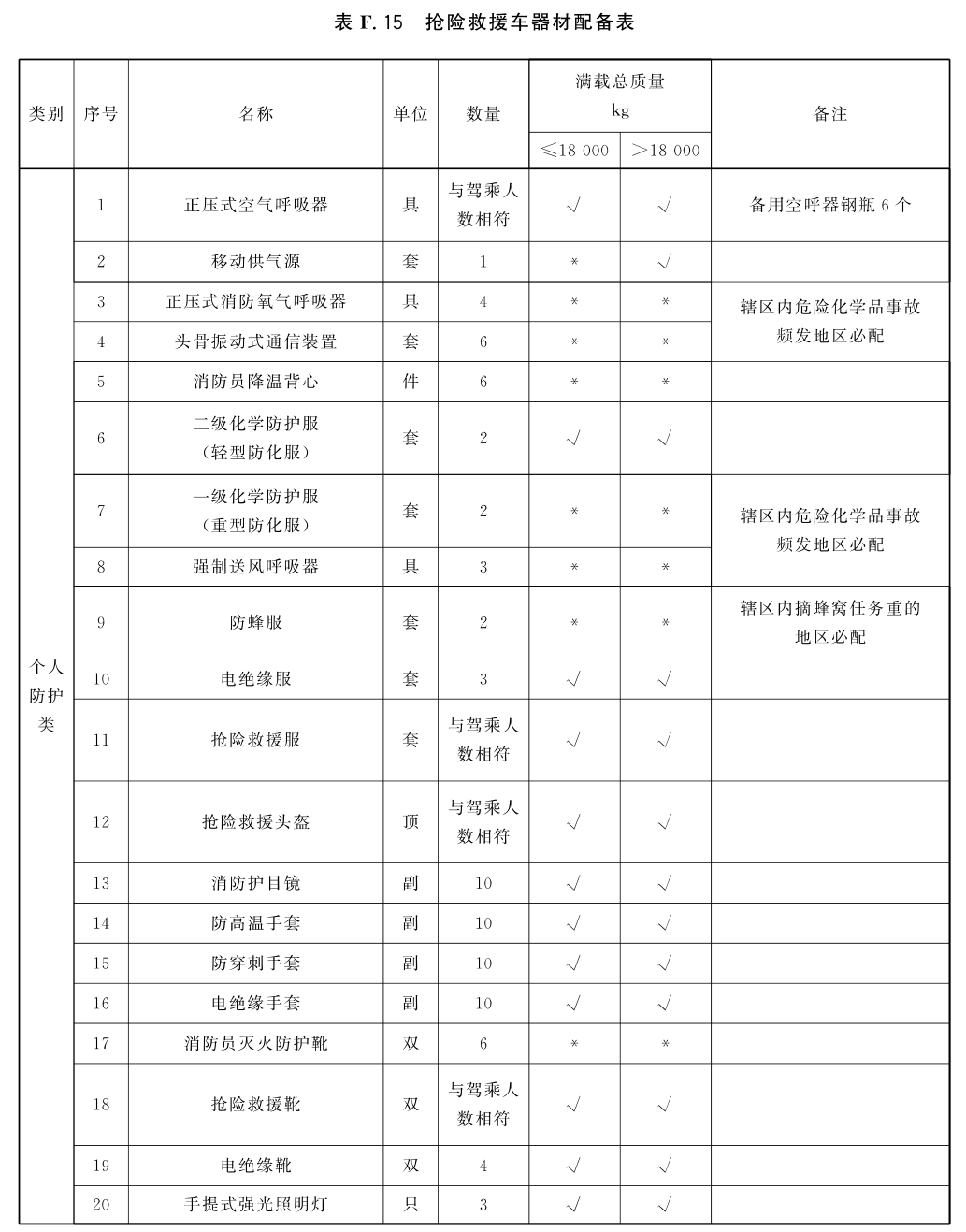

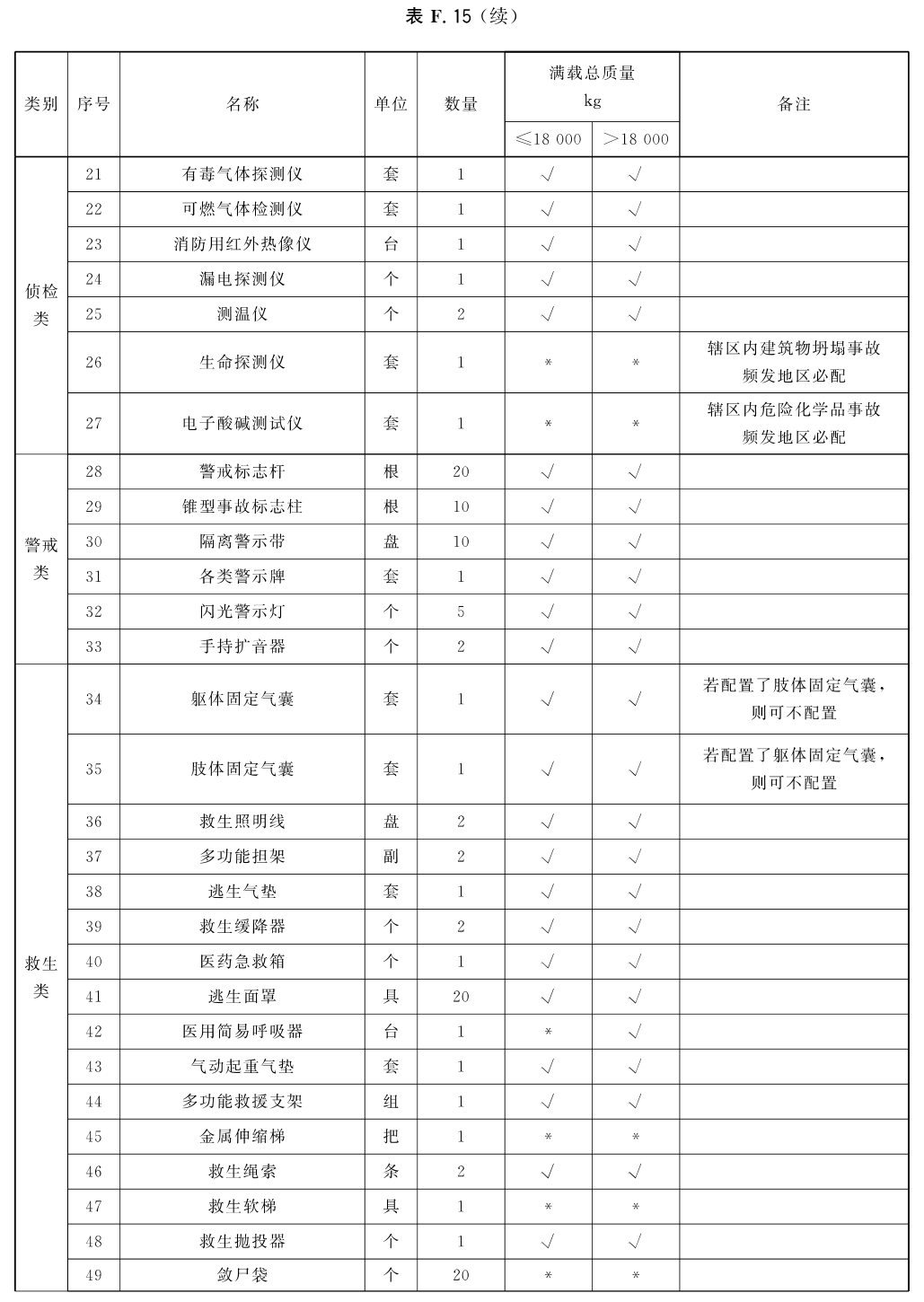

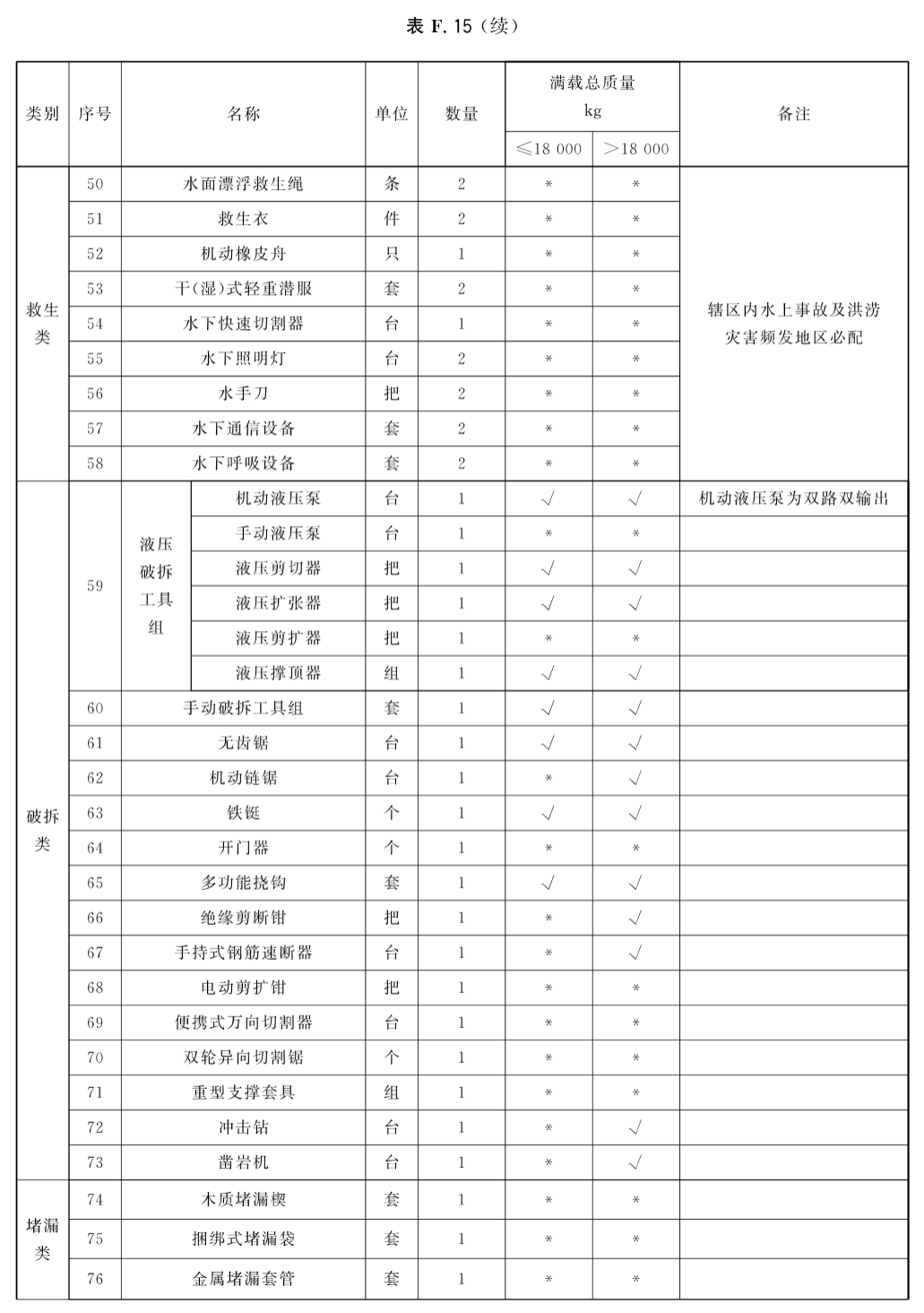

21 抢险救援消防车21.1 技术要求抢险救援消防车(以下简称“抢险救援车”)的技术要求应符合GB 7956.14的相关要求。 21.2 试验方法 抢险救援车的试验方法应符合GB 7956.14的相关要求。 21.3 检验规则 抢险救援车的检验规则应符合GB 7956.14的相关要求。 22 化学救援消防车22.1 技术要求22.2 试验方法 22.3 检验规则 22.1 技术要求22.1.1 整车要求22.1.1.1 化学救援消防车(以下简称“化救车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 22.1.1.2 化救车的侦检、防护器材应隔舱放置。 22.1.2 底盘改制要求 化救车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的相关要求。 22.1.3 标识要求 22.1.3.1 当化救车设置液压油箱时,在液压油箱的附近明显位置处应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。液压油箱应设置指示箱内液压油液位和温度的装置。 22.1.3.2 化救车器材箱内器材固定位置处应设置对应的器材名称铭牌,器材箱外操作人员可见处应设置罗列该器材箱内全部器材的铭牌。铭牌应固定可靠,不应因震动、高温、水淋等原因脱落。 22.1.3.3 化救车的绞盘、随车吊、照明系统等专用装置操作处应设有操作说明。 22.1.3.4 化救车的各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 22.1.3.5 化救车在高温、高压、高速回转等危险的部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 22.1.3.6 化救车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 22.1.4 照明系统要求 化救车应配备照明系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 22.1.5 液压系统要求 化救车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 22.1.6 随车吊要求 化救车如配备随车吊,其性能应符合GB 79561.14的相关要求。 22.1.7 绞盘要求 化救车如配备绞盘,其性能应符合附录C的要求。 22.2 试验方法22.2.1 整车试验按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行整车试验,判断试验结果是否符合22.1.1的要求。 22.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合22.1.2的要求。 22.2.3 标识检查 22.2.3.1 检查化救车液压油箱的标牌内容,检查液压邮箱上是否安装了液压油液位指示装置、温度指示装置,判断检查结果是否符合22.1.3.1的要求。 22.2.3.2 检查化救车器材箱内的器材名称铭牌及器材箱外器材清单铭牌的设置情况,检查其固定方式,判断检查结果是否符合22.1.3.2的要求。 22.2.3.3 检查绞盘、随车吊、照明系统等专用装置操作处的操作说明设置情况,判断检查结果是否符合22.1.3.3的要求。 22.2.3.4 检查化救车各按钮、开关的操作标识,判断检查结果是否符合22.1.3.4的要求。 22.2.3.5 检查化救车各危险部位的警示标志,判断检查结果是否符合22.1.3.5的要求。 22.2.4 照明系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合22.1.4的要求。 22.2.5 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合22.1.5的要求。 22.2.6 随车吊试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行随车吊试验,判断试验结果是否符合22.1.6的要求。 22.2.7 绞盘试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行绞盘试验,判断试验结果是否符合22.1.7的要求。 22.3 检验规则22.3.1 检验分类22.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表14中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 22.3.1.2 型式试验 22.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 22.3.1.2.2 检验项目应至少包括表14中型式试验的内容。 22.3.2 判定规则 表14第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、21、23项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

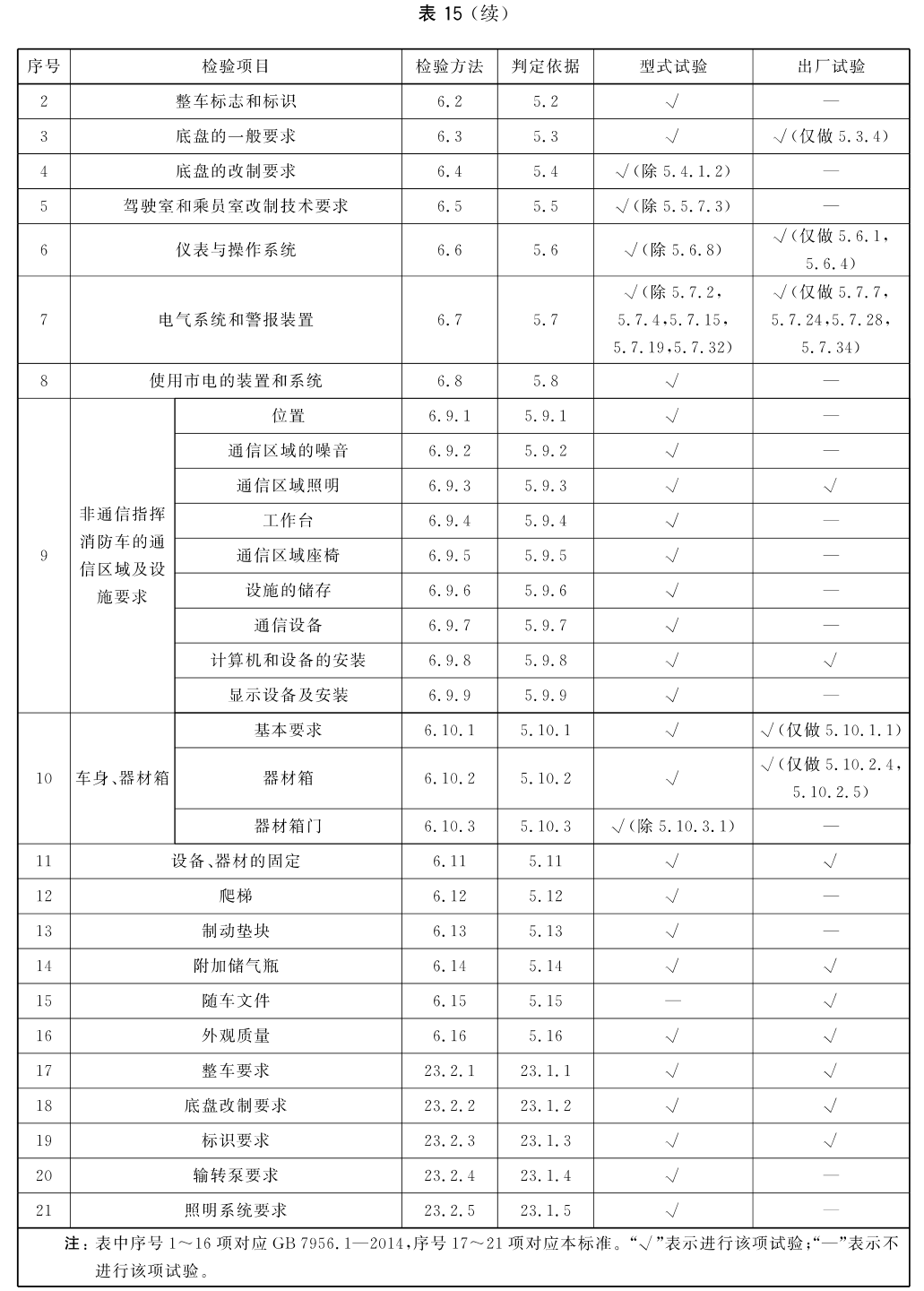

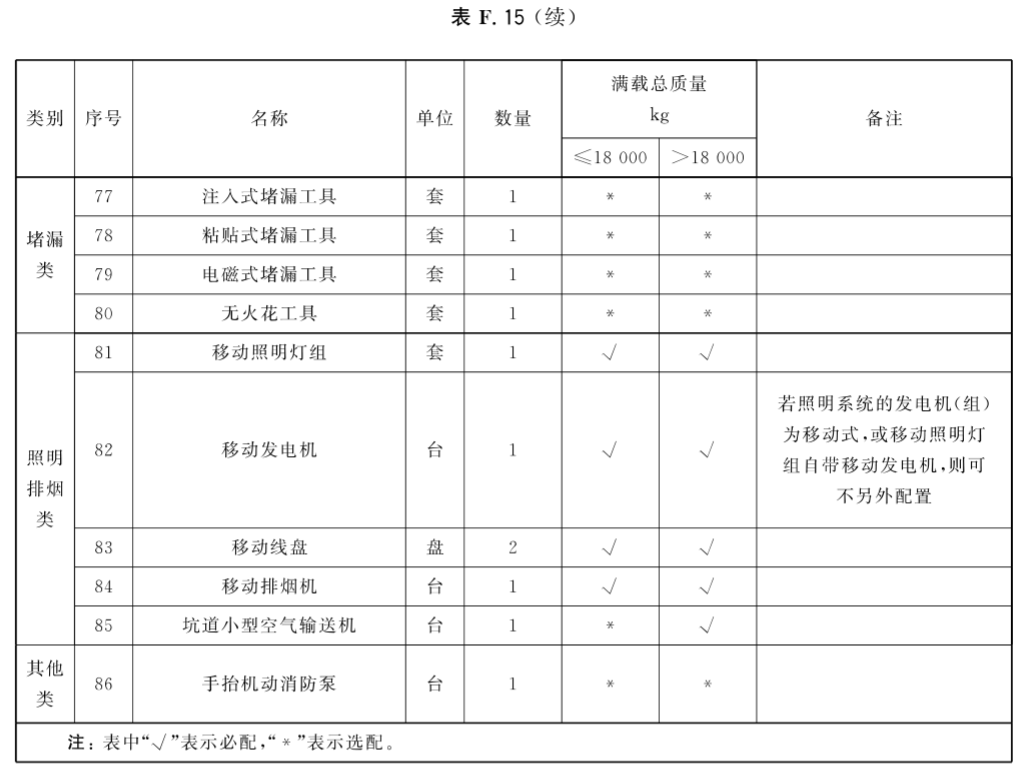

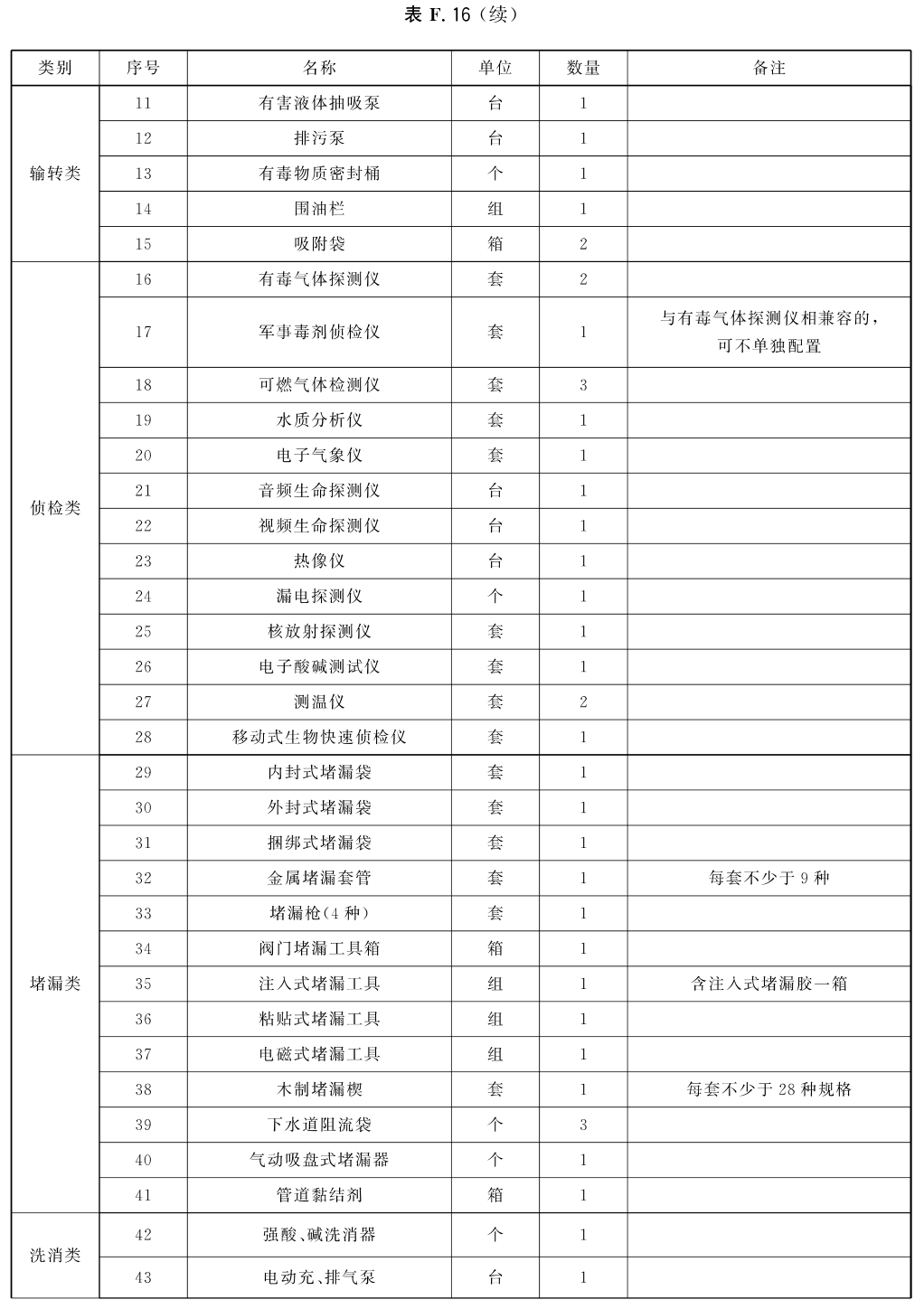

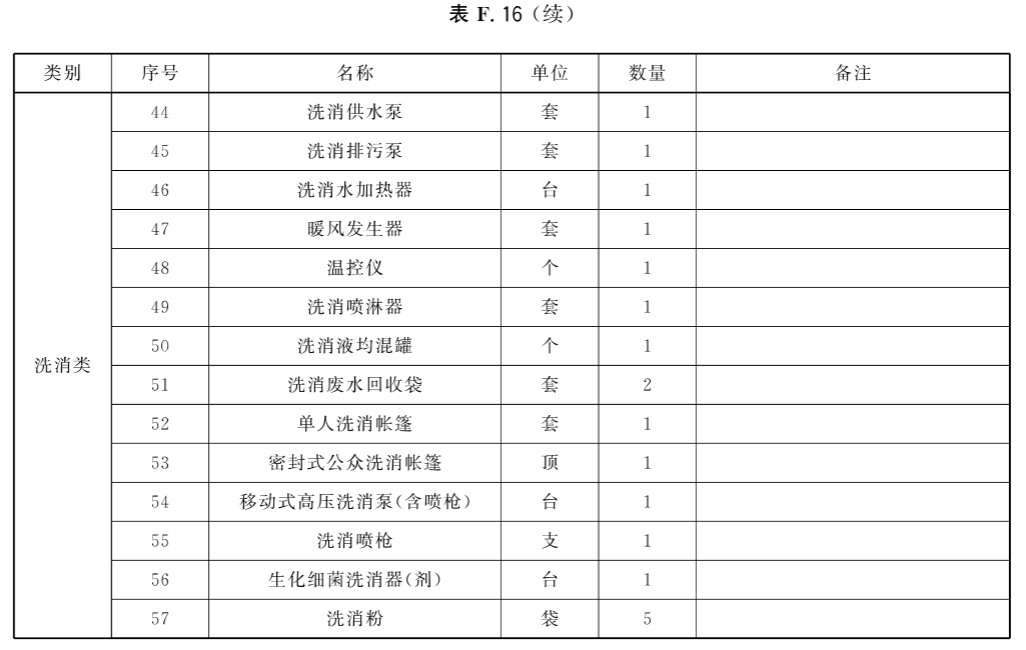

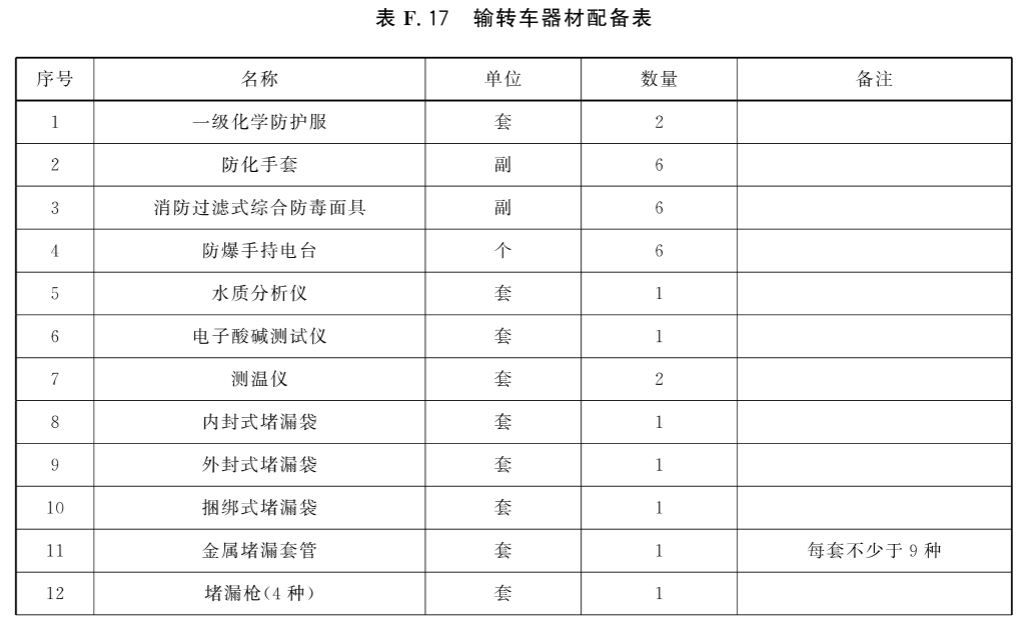

23 输转消防车23.1 技术要求23.2 试验方法 23.3 检验规则 23.1 技术要求23.1.1 整车要求23.1.1.1 输转消防车(以下简称“输转车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 23.1.1.2 输转车至少应配备2台输转泵。 23.1.1.3 输转车配备的用于储存输转物质的容器均应设置可靠的密封装置。车辆进行可靠性试验后,容器均应固定牢靠,不应出现与器材箱内其他部件或器材磕碰以及储存物质溢出的现象。 23.1.1.4 配置移动式输转泵的输转车,输转泵的摆放和固定应符合GB 7956.1-2014中5.11的要求。 23.1.1.5 输转车应配置吸液管和输转管,管路均应采用耐腐蚀材料。 23.1.1.6 吸液管应设置过滤装置,过滤装置不应降低输转泵的额定压力和流量。 23.1.1.7 输转管在1.5倍输转泵额定压力下与输转泵出口的连接不应脱落。 23.1.1.8 吸液管和输转管路在额定工作压力下均应无渗漏。 23.1.1.9 采用固定式储存罐的输转车应设置罐内液体满液位报警装置和防止罐内液体溢出装置。 23.1.1.10 输转车应设置防静电接地装置。 23.1.2 底盘改制要求 输转车的底盘改制应符合GB 7956.2的相关要求。 23.1.3 标识要求 23.1.3.1 输转车的控制面板应具备: ——输转泵的开启、关闭功能; ——电动输转泵的工作电压、电流显示; ——电动输转泵的紧急停止按钮。 23.1.3.2 控制面板应设置中文操作说明,操作说明应至少具备以下内容: ——输转泵的可输转介质; ——输转泵、吸液管、输转管等部件的连接方法或连接示意图; ——输转泵、阀门的操作顺序。 23.1.3.3 控制面板应设置警示标志,提醒操作人员注意避免直接接触有害液体,处理易燃液体时应采用防静电装置和避免火苗。 23.1.3.4 输转车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 23.1.4 输转泵要求 23.1.4.1 输转泵的泵体应采用耐腐蚀材料。 23.1.4.2 采用电机驱动的输转泵应采用防爆电机,其性能应符合GB 3836.1的相关要求。 23.1.4.3 输转泵的额定流量应不小于5L/s,额定压力应不小于0.2MPa。 23.1.4.4 输转泵的吸粉率应不小于70kg/min。 23.1.4.5 输转泵应连续运转可靠,运转过程中不应出现电机过热、异响、泵体渗漏等异常现象和故障。 23.1.5 照明系统要求 输转车如配备照明系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 23.2 试验方法23.2.1 整车要求试验23.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.1的要求。 23.2.1.2 检查输转车配备的输转泵数量,判断检查结果是否符合23.1.1.2的要求。 23.2.1.3 检查输转车储存输转物质的容器,按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性试验后,检查输转车储存输转物质的容器,判断试验结果是否符合23.1.1.3的要求。 23.2.1.4 输转车配置的移动式输转泵按照GB 7956.1-2014中6.11规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.4的要求。 23.2.1.5 检查输转车是否配置吸液管和输转管,检查吸液管和输转管的材质,判断检查结果是否符合23.1.1.5的要求。 23.2.1.6 检查是否设置过滤装置和连续运转时的流量,判断检查结果是否符合23.1.1.6的要求。 23.2.1.7 将输转管一端与输转泵连接、另一端与试压泵连接,用试压泵向输转管内注水,达到1.5倍额定压力并保持1min,判断试验结果是否符合23.1.1.7的要求。 23.2.1.8 按23.2.4.3规定的试验方法进行连续运转试验,检查吸液管和输转管连接处的渗漏情况,判断试验结果是否符合23.1.1.8的要求。 23.2.1.9 向固定式储存罐内进行注水,当水注满储存罐后检查液位报警装置和防止溢出装置,判断试验结果是否符合23.1.1.9的要求。 23.2.1.10 检查输转车是否设置防静电接地装置,判断试验结果是否符合23.1.1.10的要求。 23.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.2的要求。 23.2.3 标识检查 23.2.3.1 检查控制面板的功能和指示,判断检查结果是否符合23.1.3.1的要求。 23.2.3.2 检查控制面板的操作说明,判断检查结果是否符合23.1.3.2的要求。 23.2.3.3 检查控制面板的警示标志,判断检查结果是否符合23.1.3.3的要求。 23.2.4 输转泵试验 23.2.4.1 查阅输转泵的检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.1的要求。 23.2.4.2 查阅电机驱动输转泵的电机检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.2的要求。 23.2.4.3 将输转车停在平整、坚硬的地面上,将配备的吸液管一端接输转泵的进口,另一端接过滤装置,投入水源中,输转泵出口通过输转管与流量测试管路连接,输转泵的出口处连接压力测试装置。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的规定进行修正。启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,记录流量测试管路、压力测试装置上的数值,判断试验结果是否符合23.1.4.3的要求。 23.2.4.4 采用称重法测量单位时间内的吸粉质量,计算吸粉率,判断试验结果是否符合23.1.4.4的要求。 23.2.4.5 按23.2.4.3规定的方法进行测试管路连接,启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,连续运转2h,每隔15min检查一次泵的运行状态,使用温度计测量电机的温度并与制造商的规定值比较,判断试验结果是否符合23.1.4.5的要求。 23.2.5 照明系统试验 按照GB7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合23.1.5的要求。 23.3 检验规则23.3.1 检验分类23.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表15中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1—2014和本标准的规定。 23.3.1.2 型式试验 23.3.1.2.1凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 23.3.1.2.2 检验项目应至少包括表15中型式试验的内容。 23.3.2 判定规则 表15第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、20中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

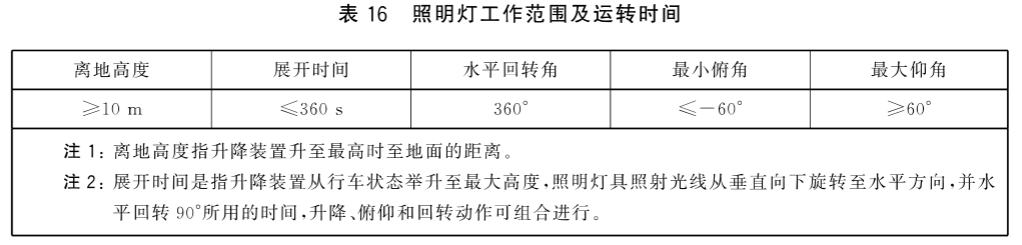

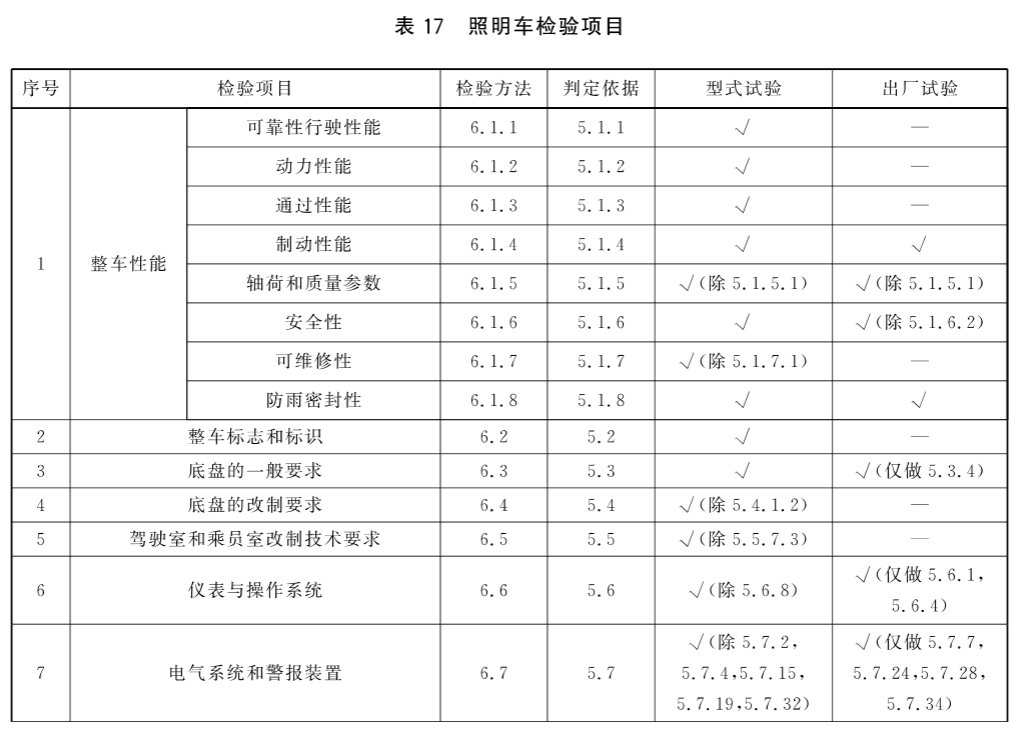

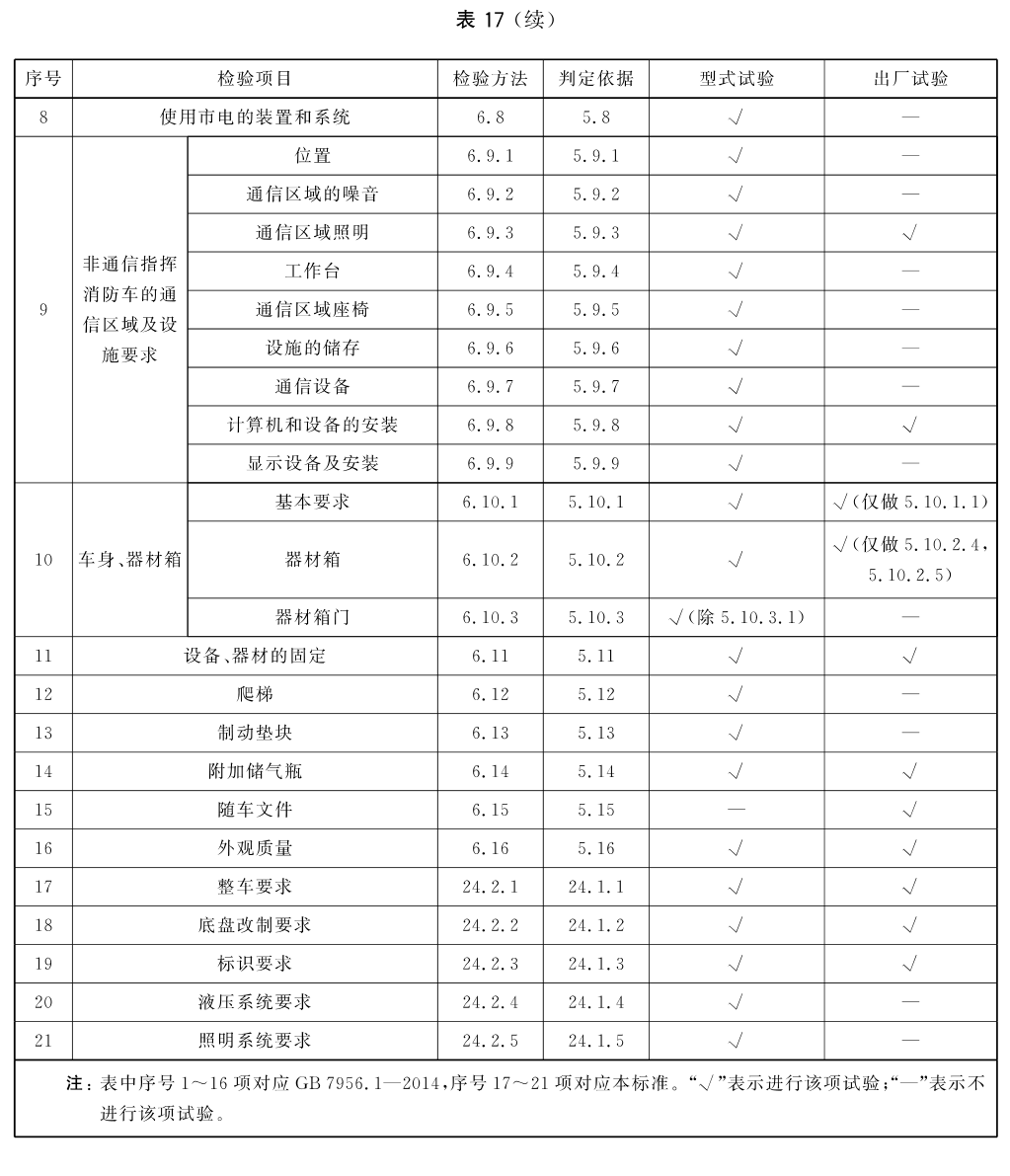

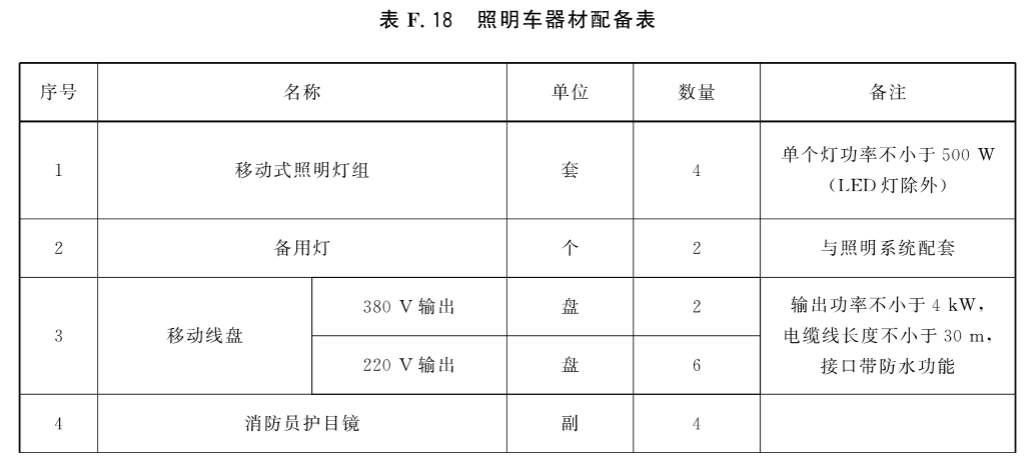

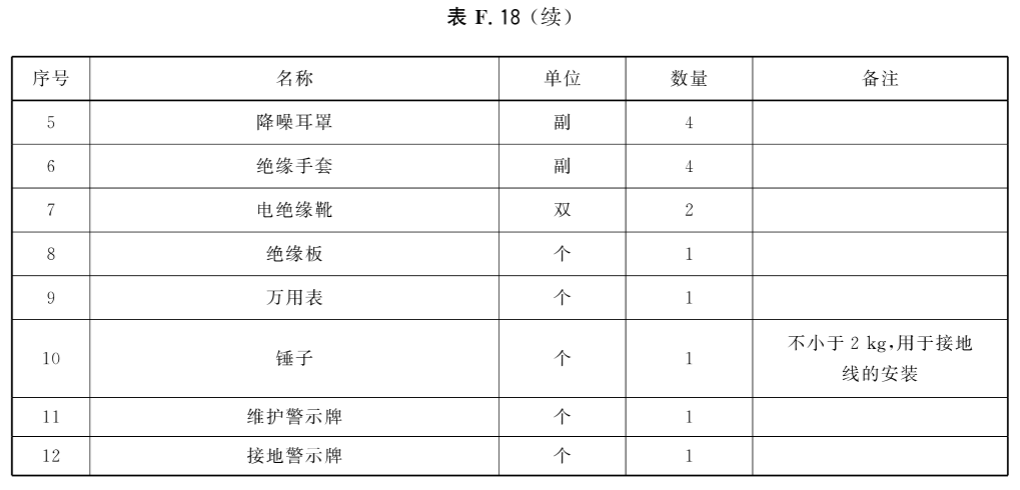

24 照明消防车24.1 技术要求24.2 试验方法 24.3 检验规则 24.1 技术要求24.1.1 整车要求24.1.1.1 照明消防车(以下简称“照明车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 24.1.1.2 驾驶室内应设置指示照明系统升降装置回收状态的信号装置,在升降装置未收回时移动车辆应有声光报警,报警声在驾驶员座位处应不低于80dB(A)。 24.1.1.3 主照明灯最大举升高度不低于15m的照明车应设置支腿。 24.1.1.4 车顶应设置照明灯具的固定托架。 24.1.1.5 照明车按GB 7956.1-2014中5.1.8规定的方法进行防雨密封试验后,其照明系统应能正常工作。 24.1.2 底盘改制要求 照明车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 24.1.3 标识要求 24.1.3.1 当照明车设置液压油箱时,液压油箱附近明显位置处应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。液压油箱应设置指示箱内液压油液位和温度的装置。 24.1.3.2 照明车照明系统操作处应有操作说明。 24.1.3.3 照明车的各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 24.1.3.4 照明车在高温、高压、高速回转等危险的部位均应设有能有效提示操作人员存在危险的警示标志。 24.1.3.5 照明车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 24.1.4 液压系统要求 照明车配备的液压系统应符合GB7956.14的相关要求。 24.1.5 照明系统要求 24.1.5.1 一般要求 24.1.5.1.1 照明车配置的照明系统应符合GB 26755的相关规定。 24.1.5.1.2 发电机(组)额定功率应不小于50kW,控制柜在保证自身正常工作要求外,外接输出功率和发电机(组)功率相匹配,且应不小于30kW。 24.1.5.1.3 照明系统的工作噪声应不大于90dB(A)。 24.1.5.1.4 主照明灯应能在发电机(组)启动成功后5min内达到24.1.5.1.5规定的照度,二次启动的间隔时间应不大于10min,具有热启动功能的照明灯组二次启动时间应不大于2min。 24.1.5.1.5 主照明灯具在距离30m〜100m范围内各测试点照度均不应小于5lx。 24.1.5.1.6 照明车应设置辅助照明灯,在未开启主照明灯的情况下启动辅助照明灯,30s后距离10m〜30m范围内各测点照度均不应小于5lx。 24.1.5.1.7 照明系统的升降应平稳可靠,照明灯工作范围及运转时间应符合表16的规定。

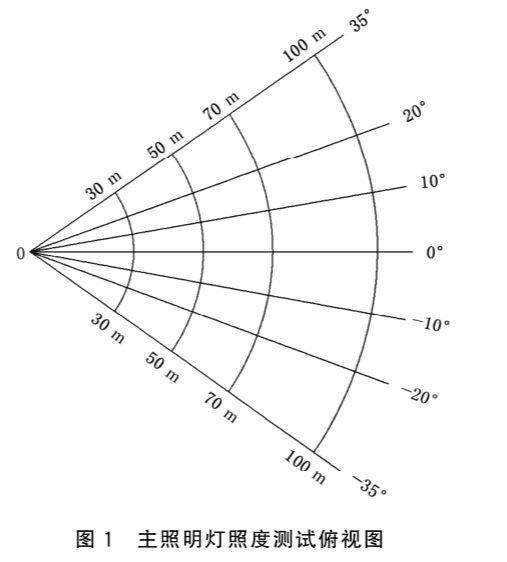

24.1.5.1.8 照明系统的升降装置在达到最大高度后,1h内的下滑量不应超过60mm。 24.1.5.1.9 照明灯具应至少有控制柜操作及遥控装置操作两种方式,且各种操作方式应互锁。 24.1.5.2 控制柜要求 24.1.5.2.1 控制柜应符合GB 7956.14中的相关要求。 24.1.5.2.2 控制柜选用的插座应符合GB 11918.1的规定,并具有防水功能。 24.1.5.2.3 控制柜上的各电器测量仪表的精度等级不应低于2.5级。控制柜应至少有以下控制、供电功能和显示功能: ——电源总开关、启动、停机、紧急切断、照明灯运行; ——至少设置2个380V输出电源插座、3个220V输出电源插座; ——各相电压、各相电流、频率显示。 24.1.5.3 可靠性要求 24.1.5.3.1 开启照明系统,使发电机(组)、照明灯具在额定工况下连续运转12h,照明系统应工作正常,无异常现象。 24.1.5.3.2 照明系统按24.2.5.3.2规定的方法连续运行100个工作周期,升降装置、俯仰回转机构均应工作正常,无损坏、卡阻等异常现象。 24.2 试验方法24.2.1 整车试验24.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合24.1.1.1的要求。 24.2.1.2 检查驾驶室是否设置了指示照明系统升降装置回收状态的信号装置,观察在升降装置未收回时驾驶室是否有声光报警,使用声级计测量驾驶员座位处的报警声,判断试验结果是否符合24.1.1.2的要求。 24.2.1.3 用卷尺测量照明车照明系统升降装置的举升高度,检查支腿的设置情况,判断试验结果是否符合24.1.1.3的要求。 24.2.1.4 检查照明灯具是否设置固定托架,判断检查结果是否符合24.1.1.4的要求。 24.2.1.5 按照GB 7956.1-2014中6.1.8规定的方法进行防雨密封试验后,开启照明系统,检查系统的工作情况,判断试验结果是否符合24.1.1.5的要求。 24.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合24.1.2的要求。 24.2.3 标识试验 24.2.3.1 检查液压油标牌的内容,检查液压油箱上是否安装了液压油液位指示装置、温度指示装置,判断检查结果是否符合24.1.3.1的要求。 24.2.3.2 检查照明车照明系统操作处的操作说明,判断检查结果是否符合24.1.3.2的要求。 24.2.3.3 检查照明车各按钮、开关的操作标识,判断检查结果是否符合24.1.3.3的要求。 24.2.3.4 检查照明车各危险部位的警示标志,判断检查结果是否符合24.1.3.4的要求。 24.2.4 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合24.1.4的要求。 24.2.5 照明系统试验 24.2.5.1 一般要求试验 24.2.5.1.1 查阅照明车所选用的照明系统的检验报告,判断检查结果是否符合24.1.5.1.1的要求。 24.2.5.1.2 检查照明系统发电机(组)的额定功率值及控制柜的功率输出值,判断检查结果是否符合24.1.5.1.2的要求。 24.2.5.1.3 发电机(组)按额定工况运行,用声级计在距发电机(组)边缘水平距离1m、离地高度1.65m处测量噪声,测量时声级计置于“A”计权处,且环境噪声应低于被测噪声值至少10dB(A)。判断试验结果是否符合24.1.5.1.3的要求。 24.2.5.1.4 发电机(组)启动5min后,按照24.1.5.1.5规定的方法测试照明灯具的照度,关闭照明系统等待10min后再次启动,观察灯具照明情况;如照明灯组具有热启动功能,关闭2min后再次启动,观察灯具照明情况,判断试验结果是否符合24.1.5.1.4的要求。 24.2.5.1.5 主照明灯照度测试如下: ——试验条件:有足够大的平地或水泥地,测试时环境照度不应大于0.1lx; ——试验仪器:照度计、卷尺、角规、定位杆; ——试验步骤:按照图1在地面作各测试点标记;照明灯在原点,照射方向对准图中0°轴线,升降装置升至最高高度,调整照明灯方向,使其俯角为0°,启动照明系统,等照明灯具达到最大照度后,用照度计测试地面上各测试点的照度值,测试时照度计的感光面垂直地面向上,判断试验结果是否符合24.1.1.5.1.5的要求。

24.2.5.1.6 检查是否设置了辅助照明灯,在未开启主照明灯的情况下启动辅助照明灯,30s后按照24.1.5.1.5的方法测试辅助照明灯的照度(测试点参照图2),判断试验结果是否符合24.1.5.1.6的要求。

24.2.5.1.7 检查升降装置的动作情况,用卷尺测量照明系统的最大离地高度,用秒表测量展开时间,用角度规和水平角度仪测量照明灯具的水平回转角、最小俯角、最大仰角,判断试验结果是否符合24.1.5.1.7的要求。 24.2.5.1.8 升降装置升至最大高度后,测量其顶端到地面的高度,使升降装置处于静止状态,1h后再测量该高度,计算下滑量,判断试验结果是否符合24.1.5.1.8的要求。 24.2.5.1.9 检查照明灯具的操作方式是否包括控制柜操作及遥控操作,检查使用任一种操作方式操作时,其他方式是否被锁,判断检查结果是否符合24.1.5.1.9的要求。 24.2.5.2 控制柜试验 24.2.5.2.1 照明车的控制柜按GB 7956.14规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合24.1.5.2.1的要求。 24.2.5.2.2 检查控制柜所选用插座的资料,检查插座是否具有防水功能,判断检查结果是否符合24.1.5.2.2的要求。 24.2.5.2.3 检查控制柜上设置的控制功能、供电功能、显示参数和测量仪表的精度,判断检查结果是否符合24.1.5.2.3的要求。 24.2.5.3 可靠性试验 24.2.5.3.1 发电机(组)和照明灯具在额定工况下连续工作12h,每隔1h,对下列运行参数进行测试并记录;发电机输出电压、电流、频率、功率、负载的功率因数、照明灯具功率,判断试验结果是否符合24.1.5.3.1的要求。 24.2.5.3.2 照明系统的升降装置从行车位置升至最高点,照明灯按GB 26755规定的水平回转角度和俯仰角度范围回转和俯仰后返回初始位置,升降装置再回缩至行车位置,完成上述动作为一个工作周期。连续运行100个工作周期,判断试验结果是否符合24.1.5.3.2的要求。 24.3 检验规则24.3.1 检验分类24.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表17中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 24.3.1.2 型式试验 24.3.1.2.1凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 24.3.1.2.2检验项目应至少包括表17中型式试验的内容。 24.3.2 判定规则 表17第1项的5.1.4~5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、20项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

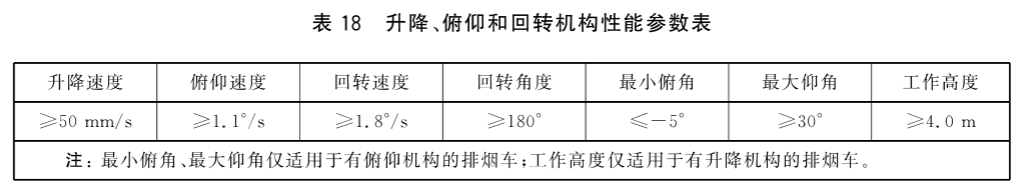

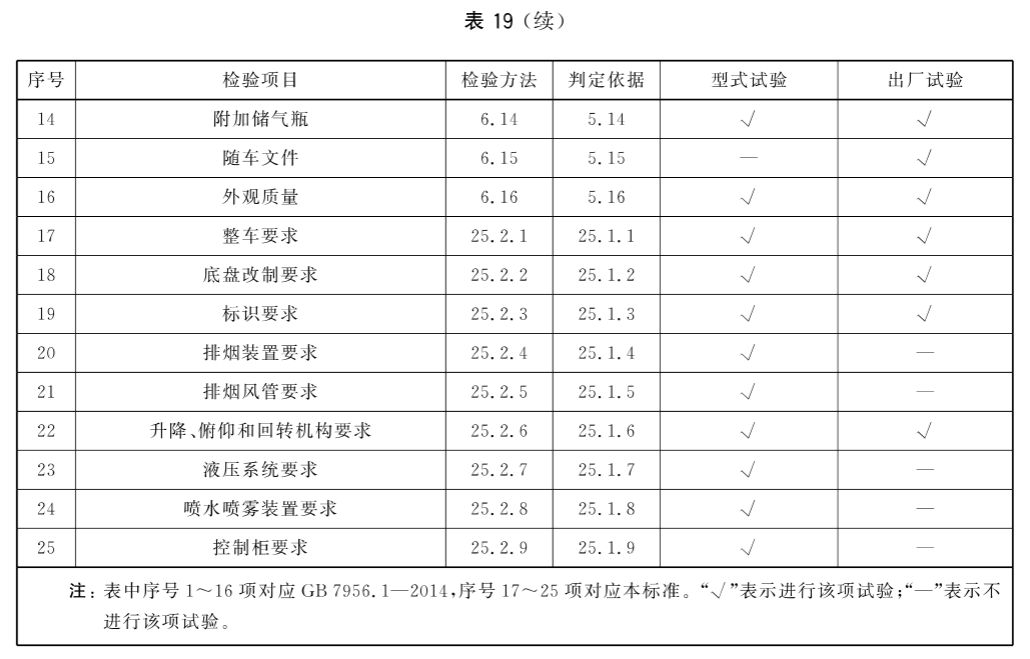

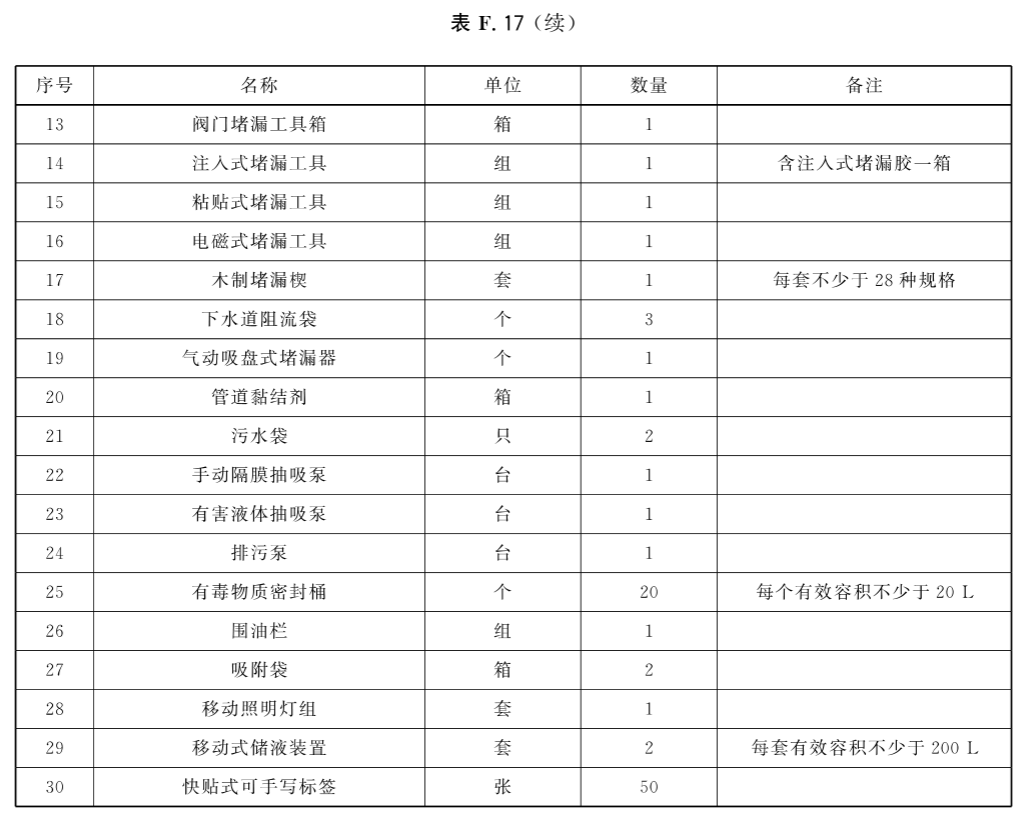

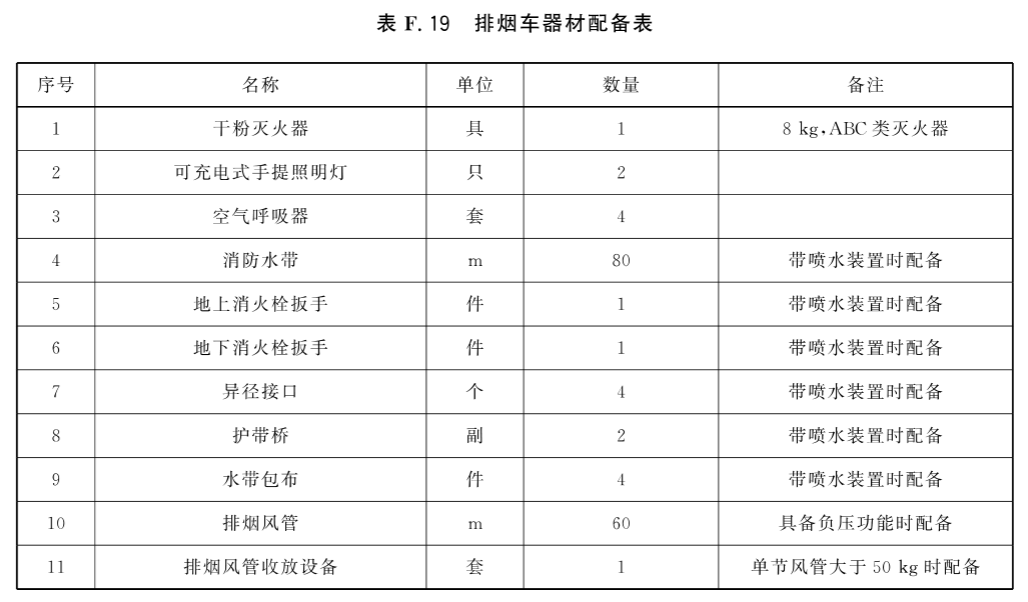

25 排烟消防车25.1 技术要求 25.2 试验方法 25.3 检验规则 25.1 技术要求25.1.1 整车要求25.1.1.1 排烟消防车(以下简称“排烟车")应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 25.1.1.2 排烟车的燃油箱容量应满足排烟车行驶100km后,排烟装置在额定流量和压力下连续工作2h。 25.1.1.3 排烟车上的排烟装置应可靠固定,排烟装置管路各连接件无危及运行安全的缺陷。 25.1.1.4 排烟装置在其升降、俯仰和回转作业范围内,以最高转速工作时,排烟车不应出现倾翻或危及安全的晃动。 25.1.2 底盘的改制要求 排烟车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 25.1.3 标识要求 25.1.3.1 排烟装置操作处应设置排烟装置的操作说明。 25.1.3.2 排烟车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 25.1.3.3 排烟车存在高温、高速回转等危险的部位均应设有能有效提示消防员存在危险的相应警示标志。 25.1.3.4 液压油箱附近明显位置处应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。 25.1.3.5 排烟车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 25.1.4 排烟装置要求 25.1.4.1 排烟装置应设置产品标牌,标牌除应符合GB 7956.1-2014中5.2的要求外,还应包含以下信息: ——排烟装置的额定流量; ——排烟装置的功率; ——排烟装置的额定转速; ——排烟装置的适用温度范围和工作时间; ——排烟装置的驱动方式; ——排烟装置的生产企业和型号。 25.1.4.2 采用轴流式风机的排烟装置流量应不小于20m³/s,全压应不小于500Pa;采用离心式风机的排烟装置流量应不小于10m3/s,全压应不小于1000Pa。 25.1.4.3 在额定转速下,排烟装置在额定流量时,其全压偏差应不大于全压公布值的±5%,推力应不小于额定值的95%。 25.1.4.4 排烟装置的叶轮应进行超速试验,超速转速为最高工作转速的110%,超速时间应不少于2min,其试验结果应符合JB/T6445的要求。 25.1.4.5 排烟装置在额定转速下,应能连续正常工作6h;对于负压式排烟装置,当输送介质温度不小于280℃时,还应能连续正常工作30min。 25.1.4.6 排烟装置的进出口应设置安全防护罩,100mm直径圆球应不能通过防护罩。 25.1.4.7 排烟装置的外部应安装示廓及工作指示灯,当排烟装置升降、俯仰和回转时,指示灯应点亮,在排烟装置工作时应闪烁,指示灯应能指示介质流动方向。 25.1.5 排烟风管要求 25.1.5.1 排烟风管的直径应与排烟装置的进出口相匹配。 25.1.5.2 排烟风管与排烟装置的连接及排烟风管之间的连接应便捷、可靠。 25.1.5.3 排烟风管的强度应满足作业要求,排烟装置作业时无异常变形、破损等影响性能的缺陷。 25.1.5.4 负压式排烟装置应选用耐高温材质的排烟风管,当输送介质温度不小于280℃时,应能连续正常工作30min。 25.1.5.5 按25.2.5.5规定的方法对排烟风管进行耐磨性试验,试验后其损坏程度不应超过GB/T 19089—2012规定的2级。 25.1.6 升降、俯仰和回转机构要求 25.1.6.1 升降、俯仰和回转机构的工作时间和工作范围应符合表18的要求。

25.1.6.2 升降、俯仰和回转机构运动应平稳、准确,无卡阻、颤抖等现象,与车体应无运动干涉。 25.1.6.3 升降、俯仰和回转机构应50次连续循环工作可靠,采用液压驱动的机构各管路和接头应无渗漏,液压油温度应不大于80℃。 25.1.6.4 升降、俯仰和回转机构未回位时,在驾驶人员可见处应有灯光报警。 25.1.7 液压系统要求 排烟车的液压系统应符合GJ37956.14的相关要求。 25.1.8 喷水喷雾装置要求 25.1.8.1 排烟车的消防泵应符合GB 6245的要求。 25.1.8.2 排烟车的管路应符合GB 7956.2的相关要求。 25.1.8.3 排烟车的水罐应符合GB 7956.2的相关要求。 25.1.8.4 排烟车的消防水力系统的操作和标识应符合GB 7956.2的相关要求。 25.1.9 控制柜要求 25.1.9.1 控制柜上的各电器测量仪表的精度等级应不低于2.5级。控制系统应有以下控制和显示功能: ——系统总开关、启动、停机、紧急切断、排烟装置运行显示、叶轮转速显示、故障报警; ——转速调节(适用时); ——电压、电流显示(适用时); ——液压系统压力(适用时)。 25.1.9.2 排烟车的控制柜还应符合GB 7956.14的相关要求。 25.2 试验方法25.2.1 整车试验25.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.1.1的要求。 25.2.1.2 排烟车在满载条件下行驶100km后,排烟装置在额定流量和压力状态下连续运转2h,判断试验结果是否符合25.1.1.2的要求。 25.2.1.3 排烟车按GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性行驶试验后,检查排烟装置管路各连接件,判断试验结果是否符合25.1.1.3的要求。 25.2.1.4 排烟装置按最高工作转速运行,在作业范围内进行升降、俯仰、回转等操作,检查车辆稳定性,判断试验结果是否符合25.1.1.4的要求。 25.2.2 底盘的改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.2的要求。 25.2.3 标识检查 25.2.3.1 检查排烟车的操作说明,判断检查结果是否符合25.1.3.1的要求。 25.2.3.2 检查排烟车的操作标识,判断检查结果是否符合25.1.3.2的要求。 25.2.3.3 检查排烟车的警示标志,判断检查结果是否符合25.1.3.3的要求。 25.2.3.4 检查液压油箱的标牌,判断检查结果是否符合25.1.3.4的要求。 25.2.4 排烟装置试验 25.2.4.1 检查排烟装置产品标牌,判断检查结果是否符合25.1.4.1的要求。 25.2.4.2 按照GB/T 1236中规定的试验方法测量排烟装置的风量和全压,判断检查结果是否符合25.1.4.2的要求。 25.2.4.3 按照GB/T 1236中规定的试验方法测量排烟装置在额定流量的全压,按照GB/T 19843中规定的试验方法测量排烟装置的推力,判断试验结果是否符合25.1.4.3的要求。 25.2.4.4 按照JB/T 6445中规定的方法进行超速试验,判断试验结果是否符合25.1.4.4的要求。 25.2.4.5 排烟装置在额定转速下连续工作6h,试验后检查排烟装置的工作情况;对于负压式排烟装置,按照使用状态连接10m排烟风管,在排烟风管进口处沿圆周方向均布6个温度传感器,在输送介质温度280℃±10℃时,连续工作30min。判断试验结果是否符合25.1.4.5的要求。 25.2.4.6 检查排烟装置进出口是否装配了安全防护罩,判断检查结果是否符合25.1.4.6的要求。 25.2.4.7 检查排烟装置的工作指示灯,判断检查结果是否符合25.1.4.7的要求。 25.2.5 排烟风管试验 25.2.5.1 检查排烟风管与排烟装置的进出口匹配情况,判断检查结果是否符合25.1.5.1的要求。 25.2.5.2 排烟装置以最大风量或最高风压送风或排风,运转10min,检查各连接处,判断检查结果是否符合25.1.5.2的要求。 25.2.5.3 排烟装置连接10m排烟风管,在额定转速下连续工作1h,判断试验结果是否符合25.1.5.3的要求。 25.2.5.4 排烟风管按照25.1.5.5规定的方法进行试验后,判断试验结果是否符合25.1.5.4的要求。 25.2.5.5 排烟风管按照GB/T 19089规定的方法,用基材为300g/㎡、粒度为100目的砂纸,在9kPa的压力下,循环摩擦6400次,判断试验结果是否符合25.1.5.5的要求。 25.2.6 升降、俯仰和回转机构试验 25.2.6.1 使用秒表分别测量排烟装置升降、俯仰和回转一个周期所需要的工作时间,计算升降、俯仰和回转速度;使用角度尺测量排烟装置的回转角度、俯仰角度;使用卷尺测量排烟装置中心距离地面的距离,判断试验结果是否符合25.1.6.1的要求。 25.2.6.2 排烟装置在额定转速下,进行升降、俯仰和回转试验,检查机构运行情况,判断试验结果是否符合25.1.6.2的要求。 25.2.6.3 排烟装置在额定转速下,升降、俯仰和回转机构连续进行50次工作循环,检查机构运行情况及各液压管路和接头,使用温度计测量液压油箱温度,判断试验结果是否符合25.1.6.3的要求。 25.2.6.4 检查升降、俯仰和回转机构未回位时驾驶人员可见处是否有灯光报警,判断检查结果是否符合25.1.6.4的要求。 25.2.7 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合25.1.7的要求。 25.2.8 喷水装置试验 25.2.8.1 查阅消防泵的检验证书,判断检查结果是否符合25.1.8.1的要求。 25.2.8.2 排烟车的管路按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.8.2的要求。 25.2.8.3 排烟车的水罐按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合25.1.8.3的要求。 25.2.8.4 排烟车的消防水力系统的操作和标识按照GB7956.2规定的相关方法进行检查,判断检查结果是否符合25.1.8.4的要求。 25.2.9 控制柜试验 25.2.9.1 检查控制柜上设置的控制功能、显示参数和电器测量仪表的精度,判断检查结果是否符合25.1.9.1的要求。 25.2.9.2 控制柜按照GB 7956.14规定的相关要求进行试验,判断试验结果是否符合25.1.9.2的要求。 25.3 检验规则25.3.1 检验分类25.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表19中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 25.3.1.2 型式试验 25.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 25.3.1.2.2 检验项目应至少包括表19中型式试验的内容。 25.3.2 判定规则 表19第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19、20、23项中如有一项检验不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

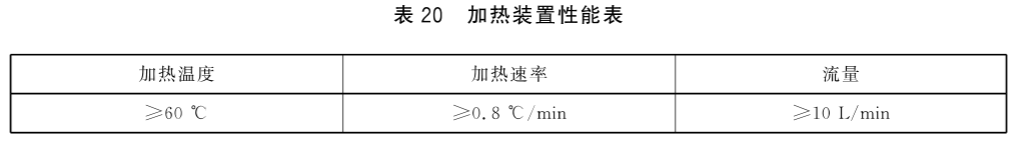

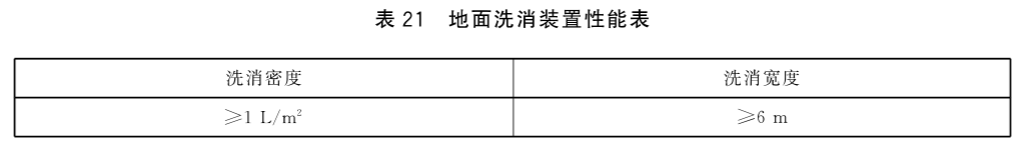

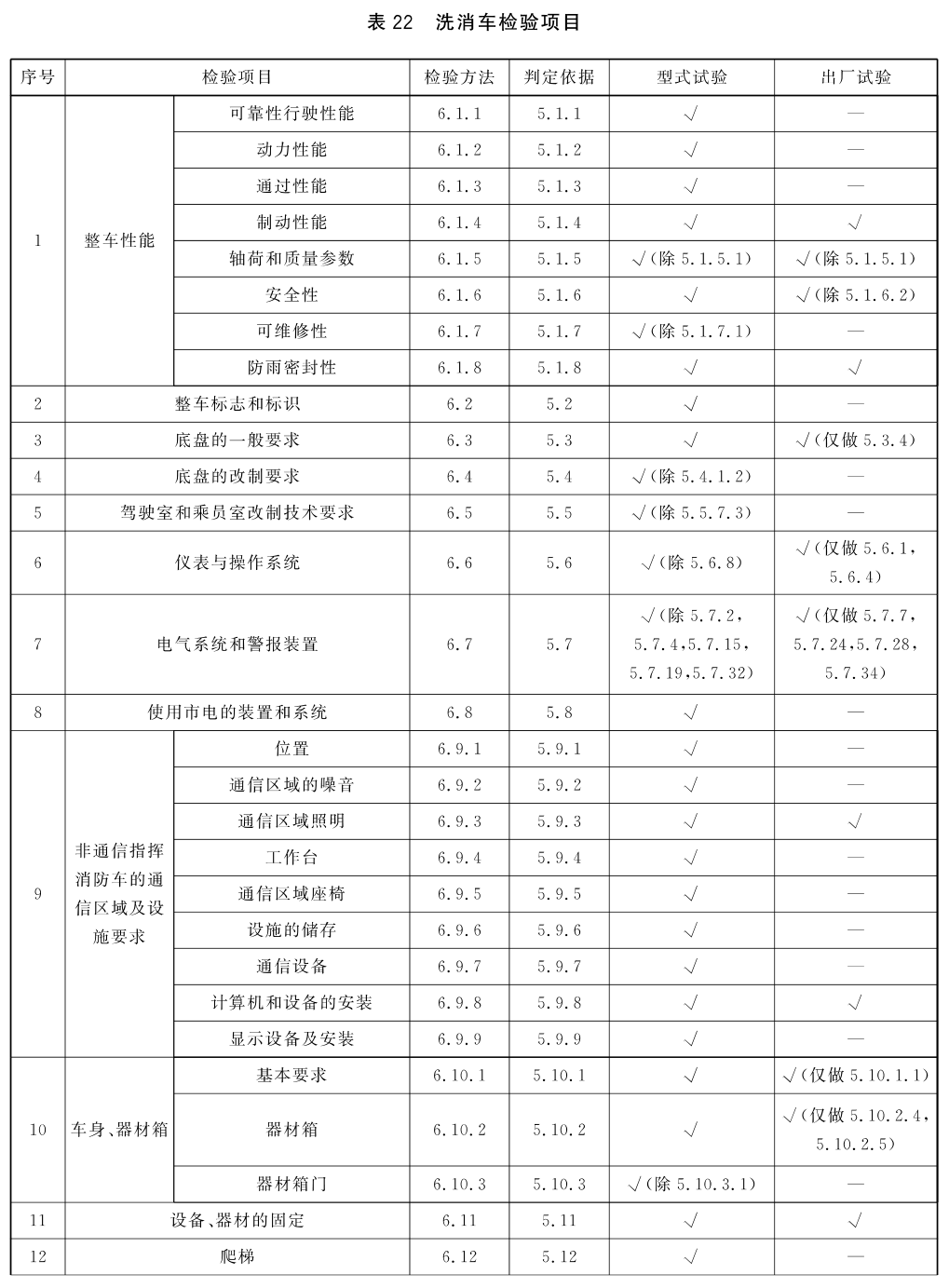

26 洗消消防车26.1 技术要求26.2 试验方法 26.3 检验规则 26.1 技术要求26.1.1 整车要求26.1.1.1 洗消消防车(以下简称“洗消车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 26.1.1.2 洗消车上可能对操作人员造成伤害的各高温和高压部件均应有防护装置。 26.1.1.3 洗消车的罐体可装载的洗消液容积应不小于500L。 26.1.1.4 装载洗消液的罐体应采用耐腐蚀材料。 26.1.1.5 洗消车应配备个人和(或)公众洗消帐篷及相关配件。 26.1.2 底盘的改制要求 底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 26.1.3 标识要求 26.1.3.1 洗消车罐体加热、水泵操作处和洗消装置操作处均应配备操作说明。 26.1.3.2 洗消车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 26.1.3.3 洗消车上高温、高压和高速回转等危险部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 26.1.3.4 洗消车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 26.1.4 管路和液罐要求 26.1.4.1 消防管路应符合GB 7956.3的相关要求。 26.1.4.2 消防液罐应符合GB 7956.3的相关要求。 26.1.5 加热装置要求 26.1.5.1 加热装置应能连续1h工作可靠,洗消液的温度应能持续稳定在60℃以上。 26.1.5.2 加热装置的设置温度应可调。 26.1.5.3 加热装置的性能应符合表20的要求。

26.1.6 地面洗消装置要求 洗消车如配备地面洗消装置,其性能应符合表21的要求。

26.1.7 输转泵要求 洗消车如配备输转泵,其性能应符合23.1.4的要求。 26.2 试验方法26.2.1 整车试验26.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合26.1.1.1的要求。 26.2.1.2 检查洗消车的防护装置,判断检查结果是否符合26.1.1.2的要求。 26.2.1.3 测量洗消车的罐体载液量,判断检查结果是否符合26.1.1.3的要求。 26.2.1.4 检查洗消液罐体的材质报告,判断检查结果是否符合26.1.1.4的要求。 26.2.1.5 检查洗消车的个人和公众洗消帐篷,判断检查结果是否符合26.1.1.5的要求。 26.2.2 底盘的改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合26.1.2的要求。 26.2.3 标识检查 26.2.3.1 检查洗消车的操作说明,判断检查结果是否符合26.1.3.1的要求。 26.2.3.2 检查洗消车的操作标识,判断检查结果是否符合26.1.3.2的要求。 26.2.3.3 检查洗消车的警示标志,判断检查结果是否符合26.1.3.3的要求。 26.2.4 管路和液罐试验 26.2.4.1 按照GB 7956.2规定的试验方法进行管路试验,判断试验结果是否符合26.1.4.1的要求。26.2.4.2 按照GB 7956.2规定的试验方法进行液罐试验,判断试验结果是否符合26.1.4.2的要求。 26.2.5 加热装置试验 26.2.5.1 加热装置连续工作1h,使用温度计测量洗消液的温度,判断试验结果是否符合26.1.5.1的要求。 26.2.5.2 检查加热装置是否具备温度调节功能,判断检查结果是否符合26.1.5.2的要求。 26.2.5.3 加热装置性能试验按以下方法进行: ——使用温度计测量洗消装置出口处洗消液的温度; ——使用秒表和温度计测量加热装置的加热时间和加热温度,计算加热速率; ——使用电子秤和秒表测量单位时间内喷射洗消液质量,计算喷射的流量。 判断试验结果是否符合26.1.5.3的要求。 26.2.6 地面洗消装置试验 地面洗消装置试验按以下方法进行: ——使用卷尺测量地面洗消装置的洗消宽度; ——使用流量计法或称重法测量地面洗消装置的流量,使用卷尺测量地面洗消装置的覆盖尺寸,计算地面洗消装置的洗消密度。 判断试验结果是否符合26.1.6的要求。 26.2.7 输转泵 按照23.2.4规定的方法进行输转泵试验,判断试验结果是否符合26.1.7的要求。 26.3 检验规则26.3.1 检验分类26.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表22中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 26.3.1.2 型式试验 26.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 26.3.1.2.2 检验项目应至少包括表22中型式试验的内容。 26.3.2 判定规则 表22第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、20〜22项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

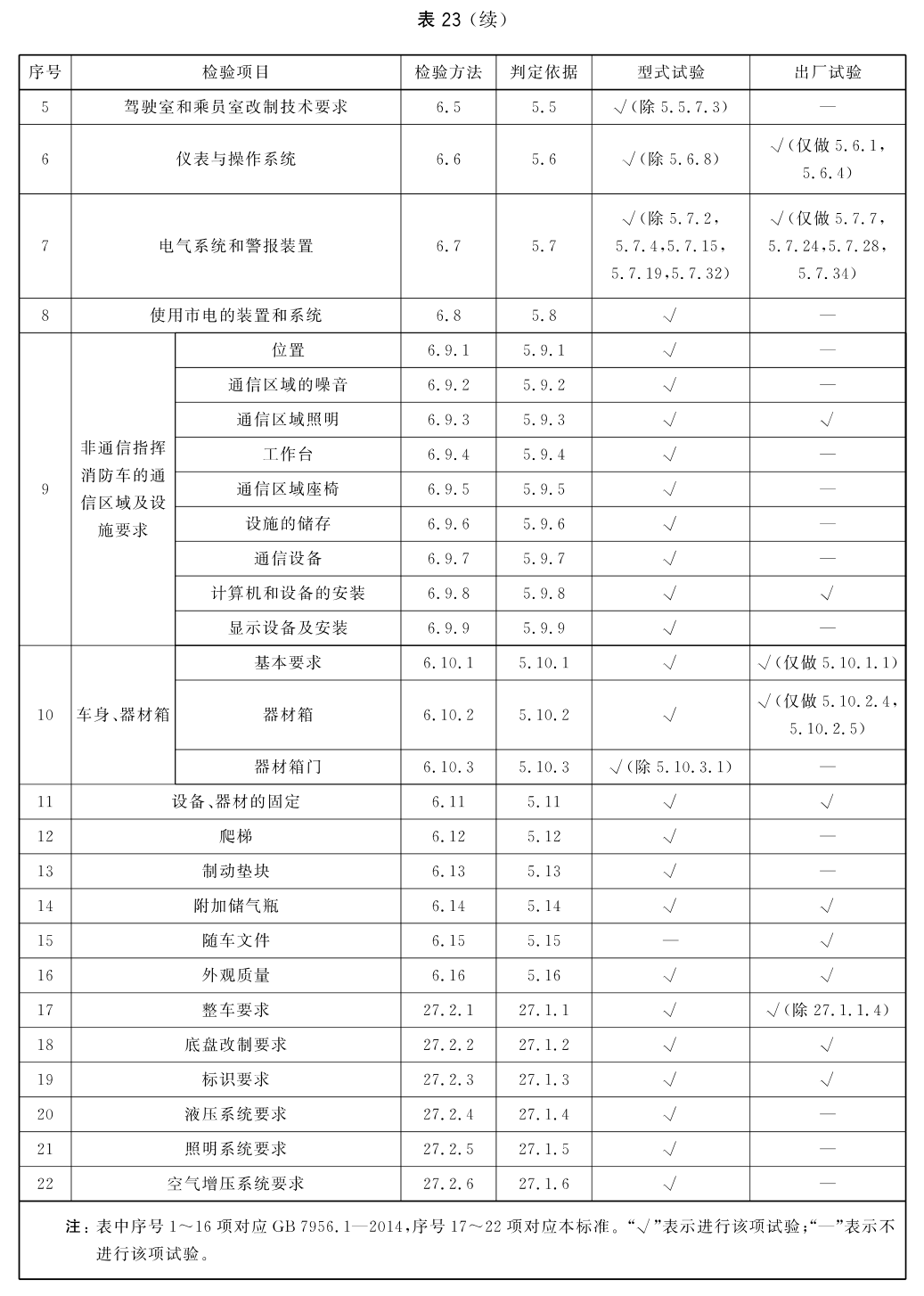

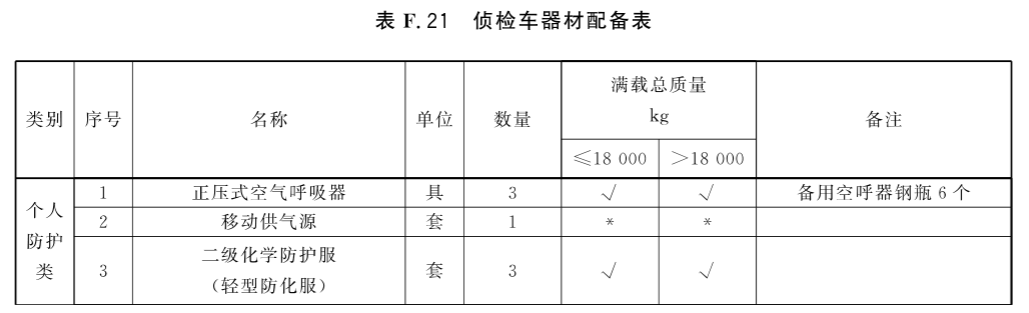

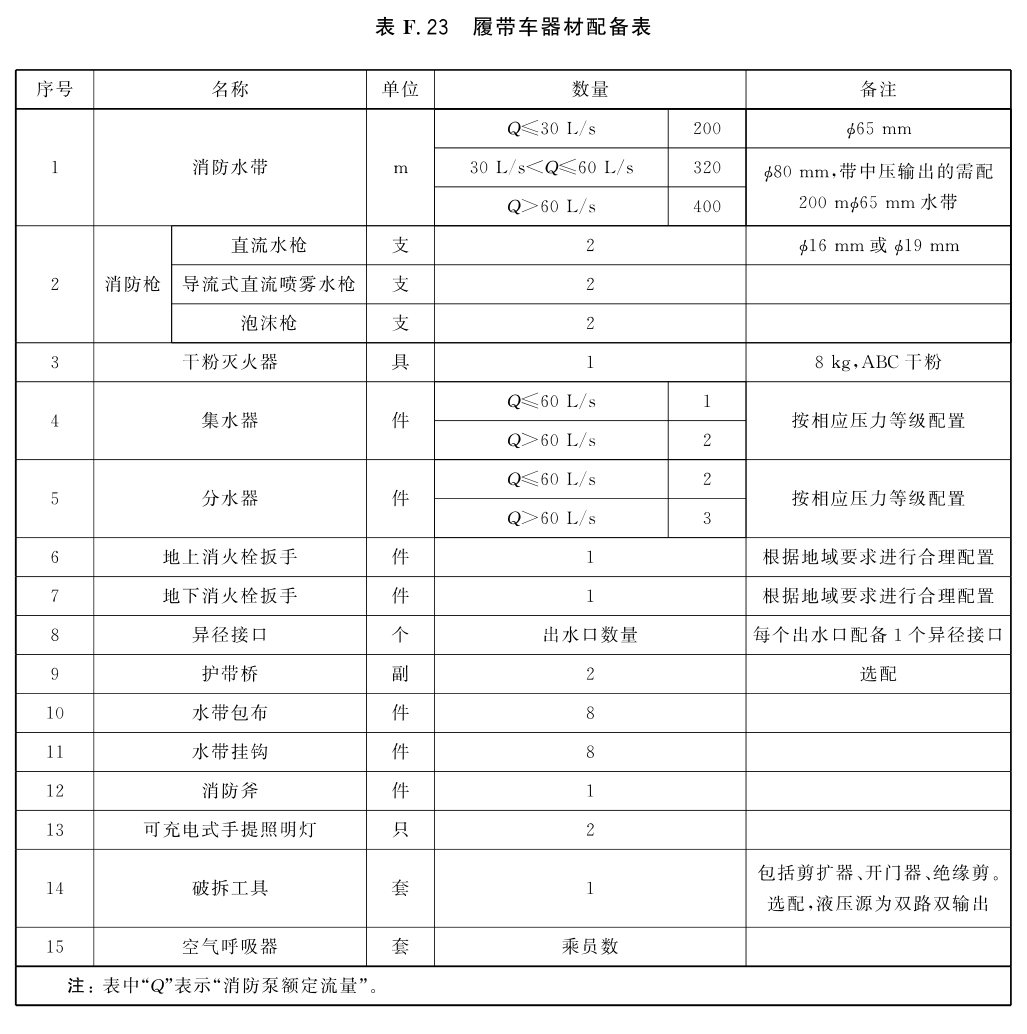

27 侦检消防车27.1 技术要求27.2 试验方法 27.3 检验规则 27.1 技术要求27.1.1 整车要求27.1.1.1 侦检消防车(以下简称“侦检车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 27.1.1.2 侦检车器材的摆放、固定除符合GB 7956.1-2014中5.11的要求外,还应将体积大、质量重的器材摆放在操作人员易取放处。 27.1.1.3 需要进入污染区域并下车取样的侦检消防车,应增加气密隔舱及必要的洗消设备。 27.1.1.4 侦检车实验室的上下车踏板长度应不小于200mm,深度应不小于100mm。踏板应设置照明,踏板中间的水平照度应不小于5lx。踏板脚踏面应采取防滑措施,与地面最近一级的离地距离应不大于500mm。向外翻出超过车体的踏板均应在外侧朝消防车前、后方设置黄色闪烁警告灯,并与踏板联动。踏板每500mm长应能承载75kg的质量。 27.1.1.5 实验室应设置方便上下车的扶手,戴防护手套时仍能抓持,扶手与车体应固定可靠。 27.1.1.6 侦检车应配备毒气环境下作业时进行安全防护的空气增压系统以及空气净化系统。 27.1.1.7 侦检车应配备移动照明灯组、侦检类器材以及与使用人员数量相等的个人防护类器材。 27.1.2 底盘改制要求 侦检车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 27.1.3 标识要求 27.1.3.1 侦检车的每个器材箱应在操作人员可见处设置该器材箱内全部器材的铭牌,字体大小应使操作人员清晰阅读。 27.1.3.2 侦检车的每个功能实验室应在操作人员可见处设置操作说明和安全警示。 27.1.3.3 侦检车的每件侦检器材均应配备中文操作说明。 27.1.3.4 侦检车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 27.1.4 液压系统要求 侦检车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 27.1.5 照明系统要求 侦检车应配备照明系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 27.1.6 空气增压系统要求 27.1.6.1 空气增压系统的钢瓶应符合附录D中D.1.6的要求。 27.1.6.2 空气增压系统单次增压时间应不小于2h,增压压力应不小于50Pa。 27.2 试验方法27.2.1 整车要求试验27.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合27.1.1.1的要求。 27.2.1.2 检查器材的摆放,判断试验结果是否符合27.1.1.2的要求。 27.2.1.3 检查侦检车的各独立功能间的布置,判断检查结果是否符合27.1.1.3的要求。 27.2.1.4 用卷尺测量实验室踏板长度和深度。将照度仪光传感器的感光面向上放置在被测踏板的中间,打开踏板照明灯,测量照度值;检查踏板的脚踏面,用卷尺测量与地面最近一级踏板的离地距离。检查向外翻出超过车体的踏板警告灯的位置、类型和启闭方式;在踏板上任意500mm长度范围内加载75kg重物并保持5min,检查踏板是否有永久变形。判断试验结果是否符合27.1.1.4的要求。 27.2.1.5 检查实验室扶手的设置,佩戴消防防护手套检查各扶手是否可以牢靠的抓持,判断检查结果是否符合27.1.1.5的要求。 27.2.1.6 检查侦检车是否配备空气增压系统和空气净化系统,判断检查结果是否符合27.1.1.6的要求。 27.2.1.7 检查侦检车配备的器材种类和数量,判断检查结果是否符合27.1.1.7的要求。 27.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合27.1.2的要求。 27.2.3 标识检查 27.2.3.1 检查每个器材箱外的器材铭牌,判断检查结果是否符合27.1.3.1的要求。 27.2.3.2 检查每个功能实验室的操作说明和安全警示,判断检查结果是否符合27.1.3.2的要求。 27.2.3.3 检查每件侦检器材的中文操作说明,判断检查结果是否符合27.1.3.3的要求。 27.2.4 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合27.1.4的要求。 27.2.5 照明系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合27.1.5的要求。 27.2.6 空气增压系统试验 27.2.6.1 按附录D的D.2.6规定的方法对钢瓶进行试验,判断试验结果是否符合27.1.6.1的要求。 27.2.6.2 使用秒表计测量空气加压系统单次增压时间,使用气压计测量增压压力,判断试验结果是否符合27.1.6.2的要求。 27.3 检验规则27.3.1 检验分类27.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表23中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 27.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 27.3.1.2.2 检验项目应至少包括表23中型式试验的内容。 27.3.2 判定规则 表23第1项的5.1.4~5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

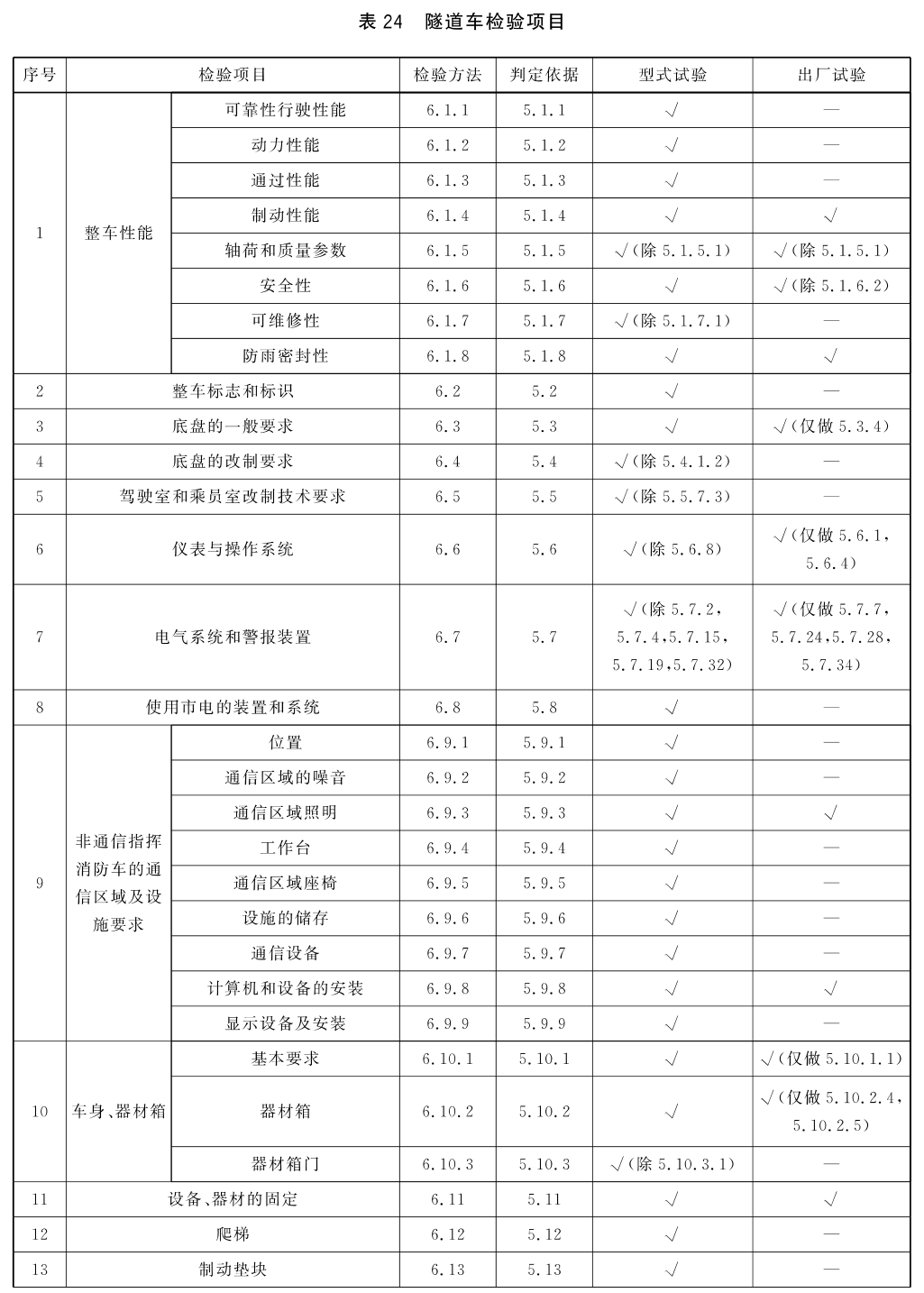

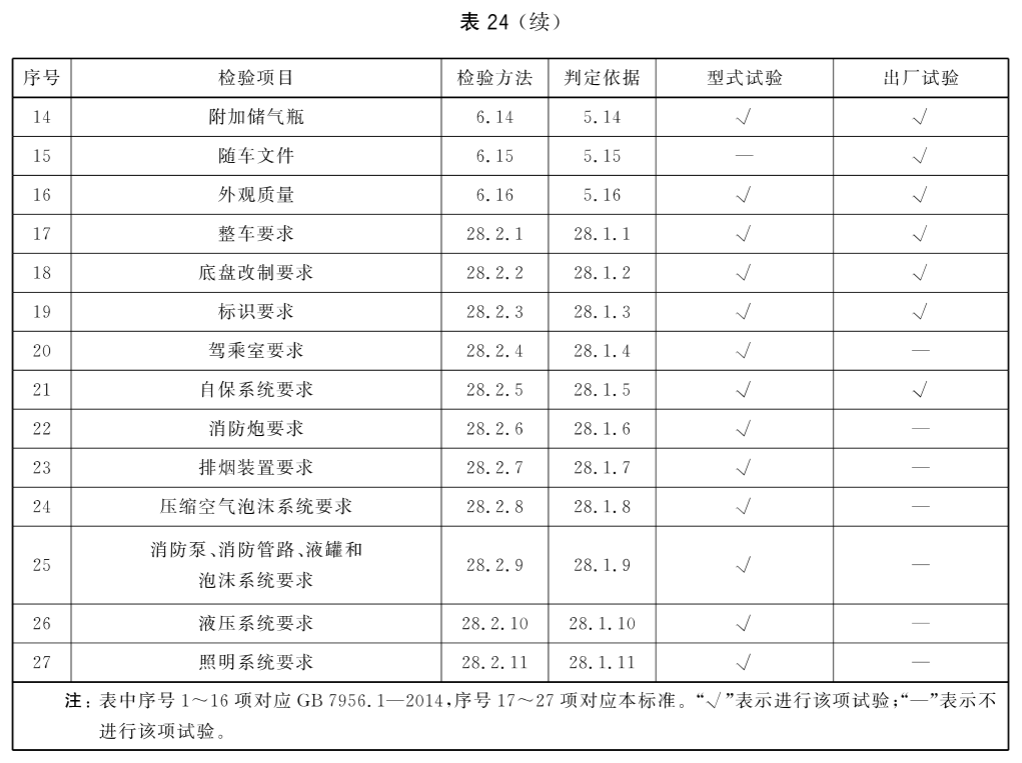

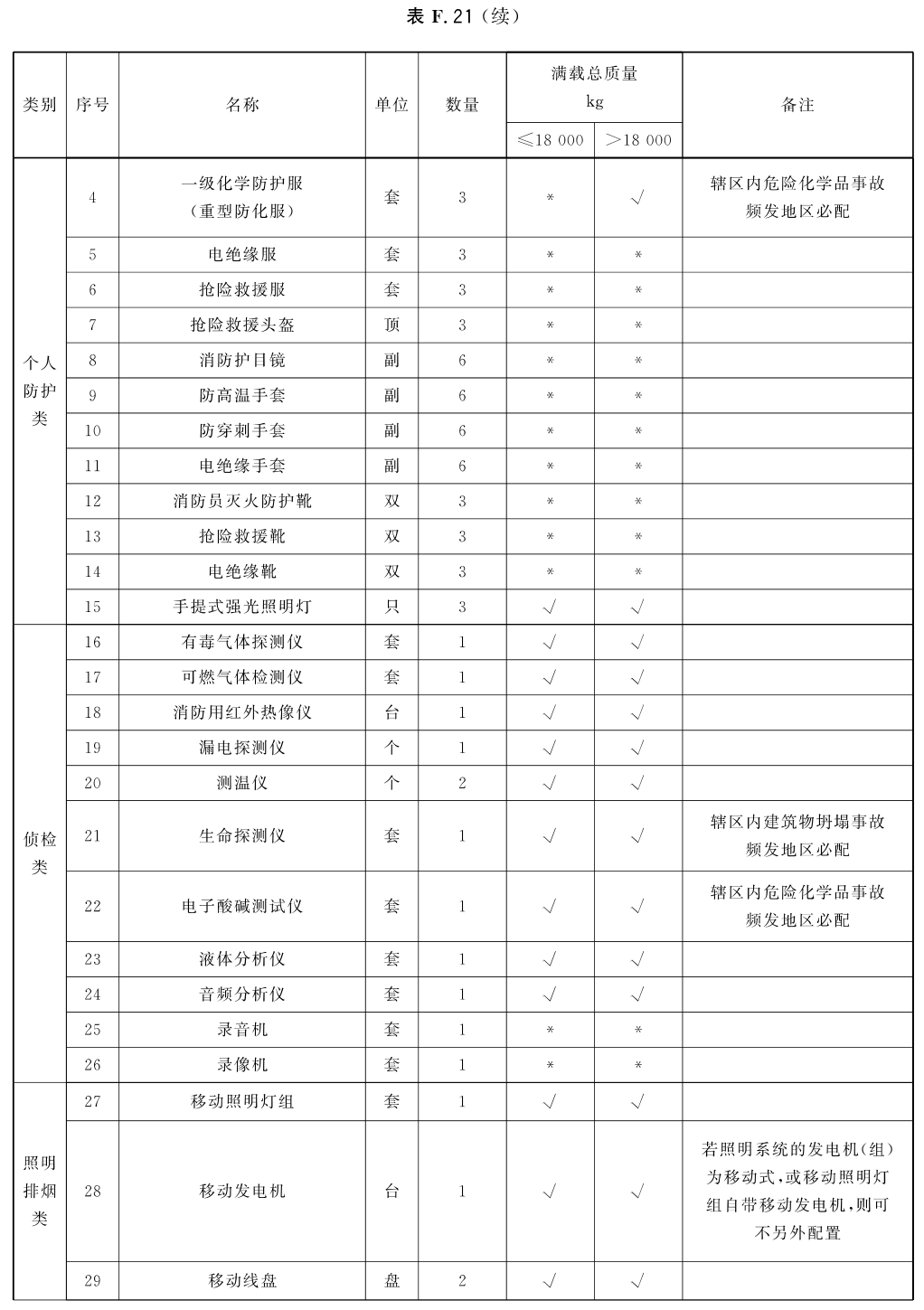

28 隧道消防车28.1 技术要求28.2 试验方法 28.3 检验规则 28.1 技术要求28.1.1 整车要求28.1.1.1 隧道消防车(以下简称“隧道车”)应符合GB 7956.1-2014中除5.1.6.1.4、5.1.6.1.5、5.2.4、5.2.5之外的相关要求。 28.1.1.2 隧道车的燃油箱容量应满足行驶100km后,消防泵在额定流量和出口压力下连续工作2h。 28.1.1.3 双向行驶的隧道车主行驶方向应按GB 7956.1-2014中5.1.1的要求进行可靠性行驶试验,副行驶方向还应进行1000km铺装公路可靠性行驶试验。 28.1.1.4 双向行驶的隧道车主行驶方向动力性能应符合GB 7956.1-2014中5.1.2的要求,副行驶方向加速时间、制动性能和最大爬坡度均应符合GB 7956.1-2014中5.1.2的相关要求,副行驶方向最大车速应不小于60km/h。 28.1.1.5 双向行驶的隧道车主、副方向行驶时后视镜均应符合GB 15084的要求。 28.1.1.6 双向行驶的隧道车主、副方向行驶时外部照明和光信号装置的安装均应符合GB 4785的要求。 28.1.1.7 隧道车应能具备双向行驶、隧道内原地转向或其他便于隧道内双向行驶的功能。 28.1.1.8 隧道车应配备照明装置、车前炮和自保系统。 28.1.1.9 隧道车配备的排烟装置和照明装置救援时举升高度宜不大于4.5m,如举升高度大于4.5m应有超高报警。 28.1.1.10 双向行驶的隧道车转换行驶方向后,前后轴的转向功能也应一同切换并锁止。 28.1.1.11 隧道车宜配备清障装置。 28.1.2 底盘的改制要求 隧道车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 28.1.3 标识要求 28.1.3.1 隧道车的排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统等装置操作处应有操作说明。 28.1.3.2 隧道车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 28.1.3.3 隧道车上高温、高压和高速回转等危险部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 28.1.3.4 主、副驾驶室的外部应设有明显的区分标识。 28.1.3.5 隧道车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 28.1.4 驾乘室要求 28.1.4.1 隧道车的排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统均应能在驾驶室内操控,并应能在行驶状态下操作。 28.1.4.2 驾驶室内的仪器仪表应能显示发动机转速、水力系统工作压力、液压系统工作压力和罐体液位。 28.1.4.3 双向行驶的隧道车驾驶室内应能实现行驶方向的转换;具备原地回转功能的隧道车应能在驾驶室内实现原地回转。 28.1.4.4 双向行驶的隧道车主、副驾驶室的行驶操控系统和消防专用装置控制系统应相同。 28.1.4.5 主、副驾驶室之间应能相互通讯。 28.1.4.6 驾乘室内应设置观察车辆后部的监控装置。 28.1.4.7 配备增压功能的驾乘室,其增压时间应不小于45min,增压压力应不小于50Pa。 28.1.5 自保系统要求 28.1.5.1 自保系统的保护范围应能覆盖隧道车的轮胎和驾乘室。 28.1.5.2 自保系统喷头在额定压力下喷射时,消防炮应能同时达到额定工作压力。 28.1.5.3 自保系统应能在隧道车行驶状态下启动和关闭。 28.1.6 消防炮要求 28.1.6.1 隧道车车顶配备的消防炮性能应符合GB 7956.2的相关要求。 28.1.6.2 隧道车车前配备的消防炮性能应符合GB 19456、GB 19157的要求,回转范围应涵盖-75°~75°。 28.1.7 排烟装置要求 28.1.7.1 排烟装置流量应不小于10m³/s。 28.1.7.2 排烟装置应符合25.1.4.5、25.1.4.6、25.1.5、25.1.6的要求。 28.1.8 压缩空气泡沫系统要求 隧道车的压缩空气泡沫系统应符合GB7956.6的相关要求。 28.1.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统要求 28.1.9.1 消防泵应符合GB 7956.3的相关要求。 28.1.9.2 消防管路应符合GB 7956.3的相关要求。 28.1.9.3 消防液罐应符合GB 7956.3的相关要求。 28.1.9.4 泡沫系统应符合GB 7956.3的相关要求。 28.1.10 液压系统要求 隧道车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 28.1.11 照明系统要求 隧道车应配备照明系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 28.2 试验方法28.2.1 整车试验28.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.1.1的要求。 28.2.1.2 隧道车在满载条件下行驶100km后,消防泵以额定流量和额定压力连续运转2h,判断试验结果是否符合28.1.1.2的要求。 28.2.1.3 按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行主、副行驶方向的可靠性试验,判断试验结果是否符合28.1.1.3的要求。 28.2.1.4 按照GB 7956.1-2014中6.1.2规定的方法进行主、副行驶方向的动力性试验,判断试验结果是否符合28.1.1.4的要求。 28.2.1.5 检查隧道车的后视镜,判断检查结果是否符合28.1.1.5的要求。 28.2.1.6 检查隧道车的外部照明和光信号装置,判断检查结果是否符合28.1.1.6的要求。 28.2.1.7 检查隧道车是否具备双向行驶、隧道内原地转向或其他便于隧道内双向行驶的功能,判断检查结果是否符合28.1.1.7的要求。 28.2.1.8 检查隧道车是否配备照明装置、车前炮和自保系统,判断检查结果是否符合28.1.1.8的要求。 28.2.1.9 检查排烟装置和照明系统举升高度超过4.5m时的报警情况,判断检查结果是否符合28.1.1.9的要求。 28.2.1.10 检查双向行驶隧道车转换行驶方向后的工作情况,判断检查结果是否符合28.1.1.10的要求。 28.2.2 底盘的改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.2的要求。 28.2.3 标识检查 28.2.3.1 检查隧道车的操作说明,判断检查结果是否符合28.1.3.1的要求。 28.2.3.2 检查隧道车的操作标识,判断检查结果是否符合28.1.3.2的要求。 28.2.3.3 检查隧道车的警示标志,判断检查结果是否符合28.1.3.3的要求。 28.2.3.4 检查驾驶室外的区分标识,判断检查结果是否符合28.1.3.4的要求。 28.2.4 驾乘室试验 28.2.4.1 检查驾驶室内的控制系统,判断检查结果是否符合28.1.4.1的要求。 28.2.4.2 检查驾驶室内的仪器仪表,判断检查结果是否符合28.1.4.2的要求。 28.2.4.3 检查隧道车的转向操作,判断检查结果是否符合28.1.4.3的要求。 28.2.4.4 检查主、副驾驶室内的行驶操控系统和消防专用装置控制系统,判断检查结果是否符合28.1.4.4的要求。 28.2.4.5 检查主、副驾驶室之间的通讯情况,判断检查结果是否符合28.1.4.5的要求。 28.2.4.6 检查驾乘室内是否有观察车后的监控装置,判断检查结果是否符合28.1.4.6的要求。 28.2.4.7 使用秒表测量增压系统的工作时间,使用压力计测量增压压力,判断试验结果是否符合28.1.4.7的要求。 28.2.5 自保系统试验 28.2.5.1 检查自保系统工作时的覆盖范围,判断检查结果是否符合28.1.5.1的要求。 28.2.5.2 同时开启自保系统和消防炮,当自保系统以额定压力喷射时,测量消防炮的工作压力,判断试验结果是否符合28.1.5.2的要求。 28.2.5.3 检查自保系统在隧道车行驶状态下的启闭情况,判断试验结果是否符合28.1.5.3的要求。 28.2.6 消防炮试验 28.2.6.1 隧道车车顶配备的消防炮按GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.6.1的要求。 28.2.6.2 查阅车前炮的检验报告,使用角度尺测量车前炮的工作范围,判断试验结果是否符合28.1.6.2的要求。 28.2.7 排烟装置试验 28.2.7.1 按照GB/T 1236中规定的相关方法测量排烟装置的风量,判断试验结果是否符合28.1.7.1的要求。 28.2.7.2 排烟装置按照25.2.4.5、25.2.4.6、25.2.5、25.2.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合28.1.7.2的要求。 28.2.8 压缩空气泡沫系统试验 按照GB 7956.6规定的相关方法进行压缩空气泡沫系统试验,判断试验结果是否符合28.1.8的要求。 28.2.9 消防泵、消防管路、液罐和泡沫系统试验 28.2.9.1 按照GB 7956.3规定的方法进行消防泵试验,判断试验结果是否符合28.1.9.1的要求。 28.2.9.2 按照GB 7956.3规定的方法进行消防管路试验,判断试验结果是否符合28.1.9.2的要求。 28.2.9.3 按照GB 7956.3规定的方法进行液罐试验,判断试验结果是否符合28.1.9.3的要求。 28.2.9.4 按照GB 7956.3规定的方法进行泡沫系统试验,判断试验结果是否符合28.1.9.4的要求。 28.2.10 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合28.1.10的要求。 28.2.11 照明系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合28.1.11的要求。 28.3 检验规则28.3.1 检验分类28.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表24中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 28.3.1.2 型式试验 28.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 28.3.1.2.2 检验项目应至少包括表24中型式试验的内容。 28.3.2 判定规则 表24第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、19项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

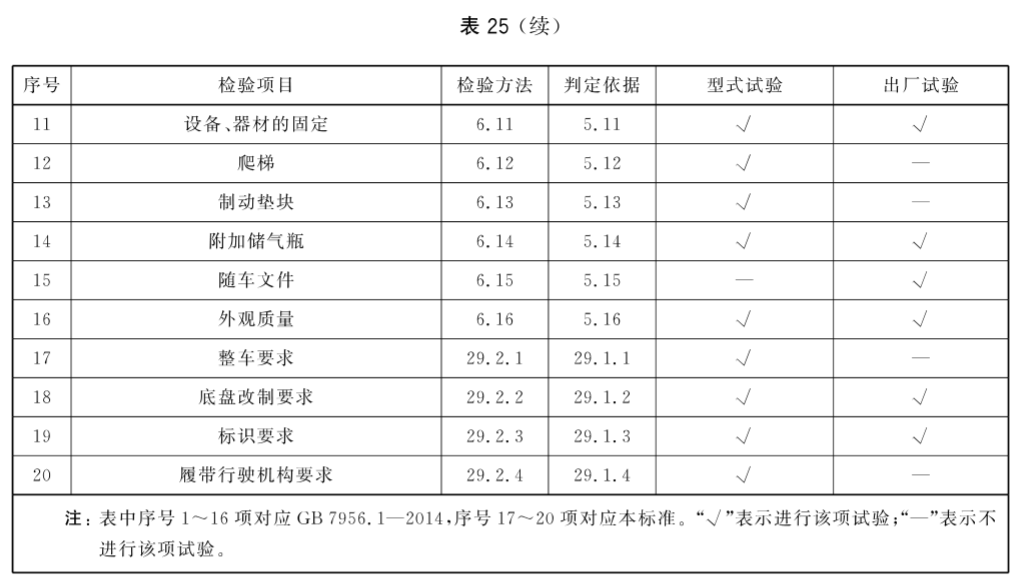

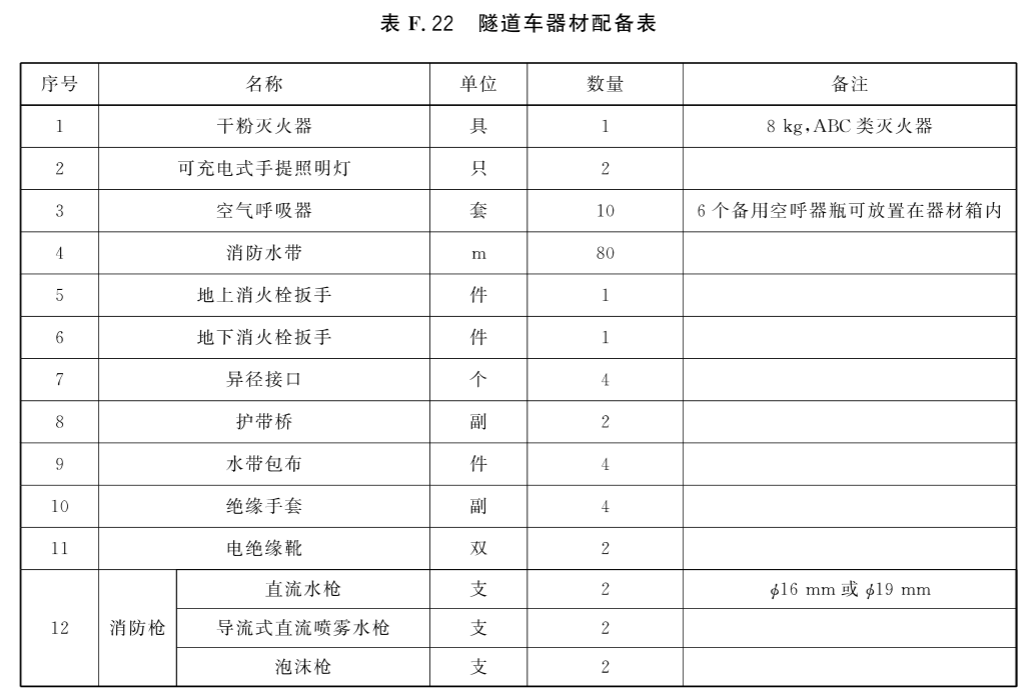

29 履带消防车29.1 技术要求29.2 试验方法 29.3 检验规则 29.1 技术要求29.1.1 整车要求29.1.1.1 履带消防车(以下简称“履带车”)应进行3000km可靠性行驶试验,其中铺装路面1000km、山路1000km、凹凸不平路面1000km。可靠性行驶试验应在其他试验之后进行,试验后履带车各功能应正常,不应有部件损坏、位移、断裂、接触不良、漏油、漏水和漏气等现象,加速性能、最高车速、制动性能、消防性能应不低于可靠性行驶试验前性能。 29.1.1.2 履带车的最高车速应不小于50km/h。 29.1.1.3 履带车的满载最大爬坡度应不小于30°。 29.1.1.4 履带车空载状态下百米跑偏量应不大于6m。 29.1.1.5 履带车应至少具备2m宽度水平越障、300mm垂直越障的能力。 29.1.1.6 配备液压绞盘的履带车应在人员操作处设置指示其液压系统工作压力的压力表。 29.1.1.7 履带车的消防装置应能在驾驶室内进行操作。 29.1.1.8 履带车应设置操作人员便于进出驾驶室、上下车的爬梯和扶手。 29.1.1.9 履带车的宽度应不大于3.3m。 29.1.2 底盘要求 29.1.2.1 底盘使用的各类仪表应采用国家的法定计量单位。 29.1.2.2 如发动机的冷却系统不能在停车状态下长时间驱动大功率负载,应加装附加冷却系统,附加冷却系统的冷却介质与发动机冷却介质应相互独立,并在附加冷却系统的最低处有冷却介质的排空装置。 29.1.2.3 如履带车发动机需要驱动消防装置,应安装功率输出装置。驱动消防装置所需功率大于发动机额定输出功率60%时,应安装夹心式功率输出装置。 29.1.2.4 加装夹心式功率输出装置后,离合器接合应平稳,分离应彻底,工作时不应有异响、抖动和打滑现象。 29.1.2.5 加装夹心式功率输出装置后,变速器的操作应平稳可靠,无卡阻、跳挡、脱挡现象。运行中应无异响,换挡杆及其传动杆件不应与其他部件干涉。 29.1.2.6 排气口不应朝向操作人员,排气管不应布置在可能导致车辆部件或消防装置过热的地方。 29.1.2.7 燃料系统应符合GB 7956.1-2014中5.4.1.8的要求。 29.1.3 标识要求 29.1.3.1 履带车控制面板上的操作按钮、开关附近应设置操作指示。控制面板应设置中文操作说明及警示标志。 29.1.3.2 履带车设置的液压油箱在其附近明显位置处应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。液压油箱应设置指示箱内液压油液位和温度的装置。 29.1.3.3 履带车应采用图形标识或中文标识。 29.1.3.4 履带车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 29.1.4 履带行驶机构要求 29.1.4.1 履带行驶机构应具有向前和向后行驶以及单侧转向和原地转向的功能。 29.1.4.2 履带行驶机构的控制系统应设置在驾驶室内便于操作的位置。 29.1.4.3 履带的张紧程度应可调。具有伸缩性的履带架,其伸缩运动应平稳。 29.2 试验方法29.2.1 整车要求试验29.2.1.1 查阅履带车底盘的可靠性试验报告,判断检查结果是否符合29.1.1.1的要求。 29.2.1.2 履带车最高车速应在国家汽车主管部门认可的汽车试验场进行,试验的道路、气象条件和试验车辆准备应符合GB/T 12534的要求。试验时履带车应满载,燃油箱加满燃油,除驾驶员和试验员外,其他乘员应使用重物按75kg/人加载替代。最高车速试验应使用速度测量仪,试验前应检查履带车制动系统和转向系统是否正常,试验时应关闭车窗,打开警灯、警报器。加速至车速上限并保持5s,试验应往、返各进行一次,取往、返试验的平均值为最高车速,判断试验结果是否符合29.1.1.2的要求。 29.2.1.3 履带车应按GB/T 12539规定的方法进行最大爬坡度试验,判断试验结果是否符合29.1.1.3的要求。 29.2.1.4 履带车在整备质量状态下,以最低稳定速度前进、后退100m,各重复试验三次,取最大值为履带车的跑偏量试验值,判断试验结果是否符合29.1.1.4的要求。 29.2.1.5 履带车为满载质量状态,以20km/h±2km/h的车速分别通过2m宽度的坑道、300mm高度差的台阶障碍,判断试验结果是否符合29.1.1.5的要求。 29.2.1.6 检查履带车液压绞盘液压系统的工作压力指示,判断检查结果是否符合29.1.1.6的要求。 29.2.1.7 检查履带车消防装置的操作装置,判断检查结果是否符合29.1.1.7的要求。 29.2.1.8 检查履带车进出驾驶室、上下车的爬梯和扶手,判断检查结果是否符合29.1.1.8的要求。 29.2.1.9 使用卷尺测量履带车的宽度,判断试验结果是否符合29.1.9的要求。 29.2.2 底盘试验 29.2.2.1 检查底盘各类仪表的计量单位,判断检查结果是否符合29.1.2.1的要求。 29.2.2.2 检查底盘发动机是否装有附加冷却系统,附加冷却系统的冷却介质是否与发动机冷却介质相互独立,附加冷却系统最低处是否有冷却介质的排空装置,判断检查结果是否符合29.1.2.2的要求。 29.2.2.3 检查履带车是否配备功率输出装置,计算驱动消防装置所需的负载与发动机额定功率的比值,检查功率输出装置的类型,判断检查结果是否符合29.1.2.3的要求。 29.2.2.4 操作功率输出装置,检查离合器的接合是否平稳,分离是否彻底,工作时是否有异响、抖动或打滑现象,判断检查结果是否符合29.1.2.4的要求。 29.2.2.5 操作功率输出装置,检查变速器的操作是否平稳可靠,有无卡阻、跳挡、脱挡现象,运行中有无异响,换挡杆及其传动杆件是否与其他部件干涉,判断检查结果是否符合29.1.2.5的要求。 29.2.2.6 检查排气管朝向,判断检查结果是否符合29.1.2.6的要求。 29.2.2.7 按照GB 7956.1-2014中6.4.1.8规定的方法进行燃料系统试验,判断试验结果是否符合29.1.2.7的要求。 29.2.3 标识检查 29.2.3.1 检查履带车控制面板操作按钮和开关的操作指示、控制面板的中文操作说明和警示标志,判断检查结果是否符合29.1.3.1的要求。 29.2.3.2 检查履带车液压油箱的标牌、液压油液位和温度的指示装置,判断检查结果是否符合29.1.3.2的要求。 29.2.3.3 检查控制面板的图形标识,判断检查结果是否符合29.1.3.3的要求。 29.2.4 履带行驶机构试验 29.2.4.1 检查履带行驶机构的转向形式,判断试验结果是否符合29.1.4.1的要求。 29.2.4.2 检查履带行驶机构的控制系统,判断检查结果是否符合29.1.4.2的要求。 29.2.4.3 检查履带的张紧程度是否可调,检查履带架的伸缩运动是否平稳,判断检查结果是否符合29.1.4.3的要求。 29.3 检验规则29.3.1 检验分类29.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表25中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 29.3.1.2 型式试验 29.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 29.3.1.2.2 检验项目应至少包括表25中型式试验的内容。 29.3.2 判定规则 表25第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、16项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

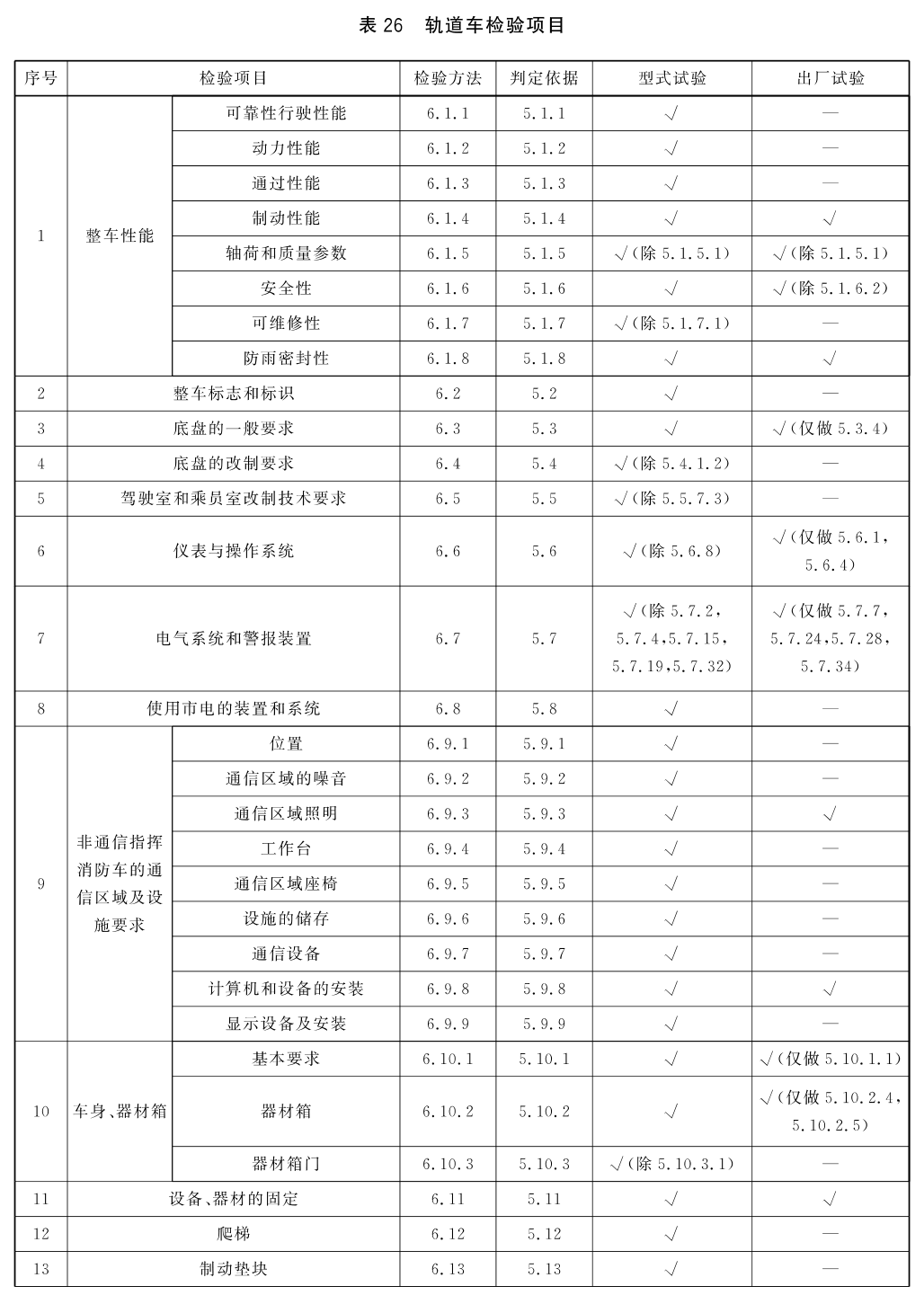

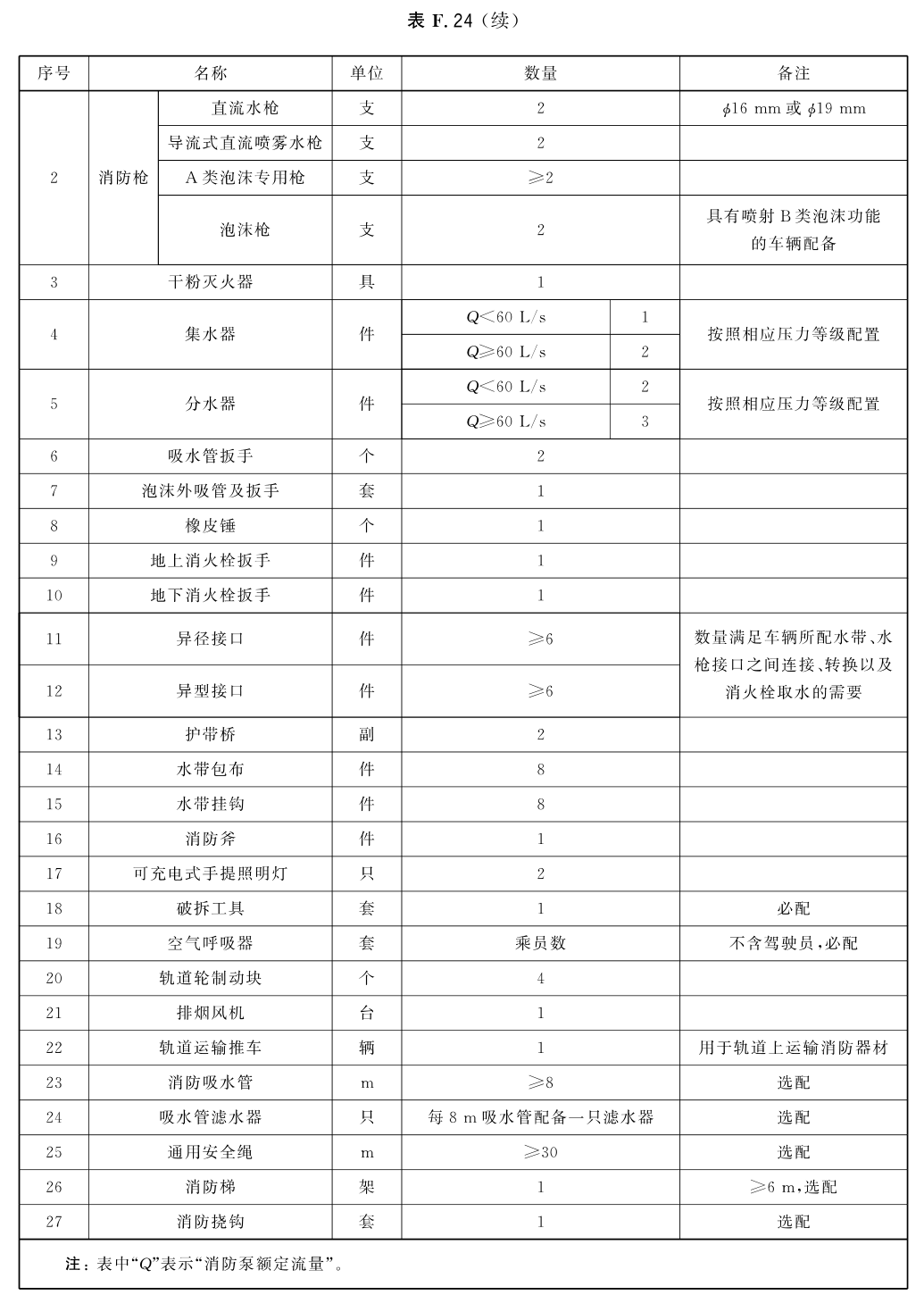

30 轨道消防车30.1 技术要求30.2 试验方法 30.3 检验规则 30.1 技术要求30.1.1 整车要求30.1.1.1 轨道消防车(以下简称“轨道车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 30.1.1.2 轨道车的燃油箱容量应满足行驶100km后,消防泵在额定流量和出口压力下连续工作2h。30.1.1.3 轨道车配备的排烟装置和照明装置救援时举升高度不宜大于4.5m,如举升高度大于4.5m,应有超高报警。 30.1.2 底盘改制的要求 30.1.2.1 轨道车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 30.1.2.2 轨道车的轨道装置与底盘连接应可靠。 30.1.3 标识要求 30.1.3.1 轨道车的排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统等装置操作处应有操作说明。 30.1.3.2 轨道车各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 30.1.3.3 轨道车上高温、高压和高速回转等危险部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 30.1.3.4 轨道车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 30.1.4 液压系统要求 轨道车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 30.1.5 控制柜要求 轨道车的控制柜应符合GB 7956.14的相关要求。 30.1.6 消防装置要求 30.1.6.1 轨道车配置的消防装置应符合GB 7956.1-2014中5.17的要求。 30.1.6.2 轨道车车前炮性能应符合GB 19156和GB 19157的要求,回转范围应涵盖-75°〜75°。 30.1.6.3 轨道车应设置驾乘室和轮胎自保系统,自保系统在额定压力工作时,消防炮应能达到额定工作压力。 30.1.6.4 轨道车配备的排烟装置应符合25.1.4.5、25.1.4.6、25.1.5、25.1.6的要求。 30.1.7 轨道轮举升装置要求 30.1.7.1 轨道轮应符合TB/T 449的相关要求。 30.1.7.2 轨道车应设置底盘悬架锁止机构。 30.1.7.3 轨道车在公路行驶状态下,轨道行驶机构的举升装置应能可靠锁止。 30.1.7.4 轨道举升装置应工作可靠,不应出现油温过热、机械干涉等情况。 30.1.7.5 底盘悬架锁止机构应进行可靠性试验,不应出现脱钩、干涉等情况。 30.1.8 轨道行驶装置要求 30.1.8.1 轨道车液压油箱容积应满足轨道车连续行驶100km后,消防泵在额定流量和出口压力下连续工作2h。 30.1.8.2 轨道车在轨道行驶过程中,轨道行驶机构应能可靠锁止。 30.1.8.3 轨道车进行行驶可靠性试验后,液压油温度应不大于90℃。试验过程中,不应出现液压机构颤抖、爬行、卡阻现象;液压元器件不应有漏油、渗油、机件损坏现象;轨道轮不应出现摩擦过热现象;车身不应出现严重晃动。试验结束后,制动性能应满足30.1.8.7的要求。 30.1.8.4 轨道车的液压系统操作处应有压力显示。 30.1.8.5 轨道车举升机构和行驶机构的液压系统应设置溢流阀。 30.1.8.6 轨道车在轨道上的最高车速应不小于30km/h。 30.1.8.7 轨道车在轨道上30km/h制动距离应不大于50m。 30.1.9 驾乘室要求 30.1.9.1 轨道车在行驶状态下,其排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统均应能在驾驶室内操控。 30.1.9.2 驾驶室内的仪器仪表应能显示发动机转速、水力系统工作压力、液压系统工作压力和罐体液位。 30.1.9.3 自保系统应能在轨道车行驶状态下启动和关闭。 30.1.9.4 轨道车应设置轨道轮的视频监控装置。 30.1.9.5 轨道车应设置倒车影像装置。 30.1.9.6 配备增压功能的驾驶室,其增压时间应不小于45min,增压压力应不小于50Pa。 30.2 试验方法30.2.1 整车要求试验30.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.1.1的要求。 30.2.1.2 轨道车在满载条件下,铺装路面上行驶100km后,消防泵在额定流量和额定压力下连续运转2h,判断试验结果是否符合30.1.1.2的要求。 30.2.1.3 检查排烟装置和照明系统举升高度超过4.5m时的报警情况,判断检查结果是否符合30.1.1.3的要求。 30.2.2 底盘改制的要求试验 30.2.2.1 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.2.1的要求。 30.2.2.2 在可靠性试验中检查轨道装置的连接情况,判断试验结果是否符合30.1.2.2的要求。 30.2.3 标识检查 30.2.3.1 检查轨道车的操作说明,判断检查结果是否符合30.1.3.1的要求。 30.2.3.2 检查轨道车的操作标识,判断检查结果是否符合30.1.3.2的要求。 30.2.3.3 检查轨道车的警示标志,判断检查结果是否符合30.1.3.3的要求。 30.2.4 液压系统 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合30.1.4的要求。 30.2.5 控制柜要求 按照GB 7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合30.1.5的要求。 30.2.6 消防装置试验 30.2.6.1 轨道车配置的消防装置按照GB 7956.1-2014中6.17规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.6.1的要求。 30.2.6.2 核查消防炮报告,测量消防炮的回转角度,判断检查结果是否符合30.1.6.2的要求。 30.2.6.3 同时开启自保系统和消防炮,当自保系统以额定压力喷射时,测量消防炮的工作压力,判断检查结果是否符合30.1.6.3的要求。 30.2.6.4 轨道车按照25.2.4.5、25.2.4.6、25.2.5、25.2.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.6.4的要求。 30.2.7 举升装置试验 30.2.7.1 核对轨道轮的设计资料,判断检查结果是否符合30.1.7.1的要求。 30.2.7.2 检查底盘悬架锁止机构,判断检查结果是否符合30.1.7.2的要求。 30.2.7.3 在100km可靠性试验中检查锁止机构性能,判断试验结果是否符合30.1.7.3的要求。 30.2.7.4 轨道举升装置连续进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合30.1.7.4的要求。 30.2.7.5 悬架锁止机构连续进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合30.1.7.5的要求。 30.2.8 行驶装置试验 30.2.8.1 轨道车在轨道上行驶100km后,消防泵在额定工况下连续运转2h,判断试验结果是否符合30.1.8.1的要求。 30.2.8.2 在100km可靠性试验中检查行驶机构的锁止状况,判断试验结果是否符合30.1.8.2的要求。 30.2.8.3 轨道车在轨道上进行100km可靠性试验后,使用温度计测量液压油的温度,检查轨道车的行驶状态,试验后按30.2.8.7规定的方法测试轨道车的制动性能,判断试验结果是否符合30.1.8.3的要求。 30.2.8.4 检查轨道车液压系统操作处是否有压力显示,判断检查结果是否符合30.1.8.4的要求。 30.2.8.5 检查轨道车举升机构和行驶机构的液压系统是否有溢流阀,判断检查结果是否符合30.1.8.5的要求。 30.2.8.6 使用非接触式测速仪测试轨道车的轨道运行最高速度,判断试验结果是否符合30.1.8.6的要求。 30.2.8.7 测量轨道车在轨道上以时速30km/h行驶状态下的制动距离,判断试验结果是否符合30.1.8.7的要求。 30.2.9 驾乘室试验 30.2.9.1 检查轨道车排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统在行驶状态下是否能在驾驶室内操控,判断检查结果是否符合30.1.9.1的要求。 30.2.9.2 检查轨道车驾驶室的仪表显示情况,判断检查结果是否符合30.1.9.2的要求。 30.2.9.3 检查自保系统在轨道车行驶状态下是否能开启和关闭,判断检查结果是否符合30.1.9.3的要求。 30.2.9.4 检查轨道轮是否有视频监控装置,判断检查结果是否符合30.1.9.4的要求。 30.2.9.5 检查轨道车是否有倒车影像装置,判断检查结果是否符合30.1.9.5的要求。 30.2.9.6 使用秒表测量增压系统的工作时间,使用压力计测量增压压力,判断试验结果是否符合30.1.9.6的要求。 30.3 检验规则30.3.1 检验分类30.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表26中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1—2014和本标准的规定。 30.3.1.2 型式试验 30.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 30.3.1.2.2 检验项目应至少包括表26中型式试验的内容。 30.3.2 判定规则 表26第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、22〜24项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

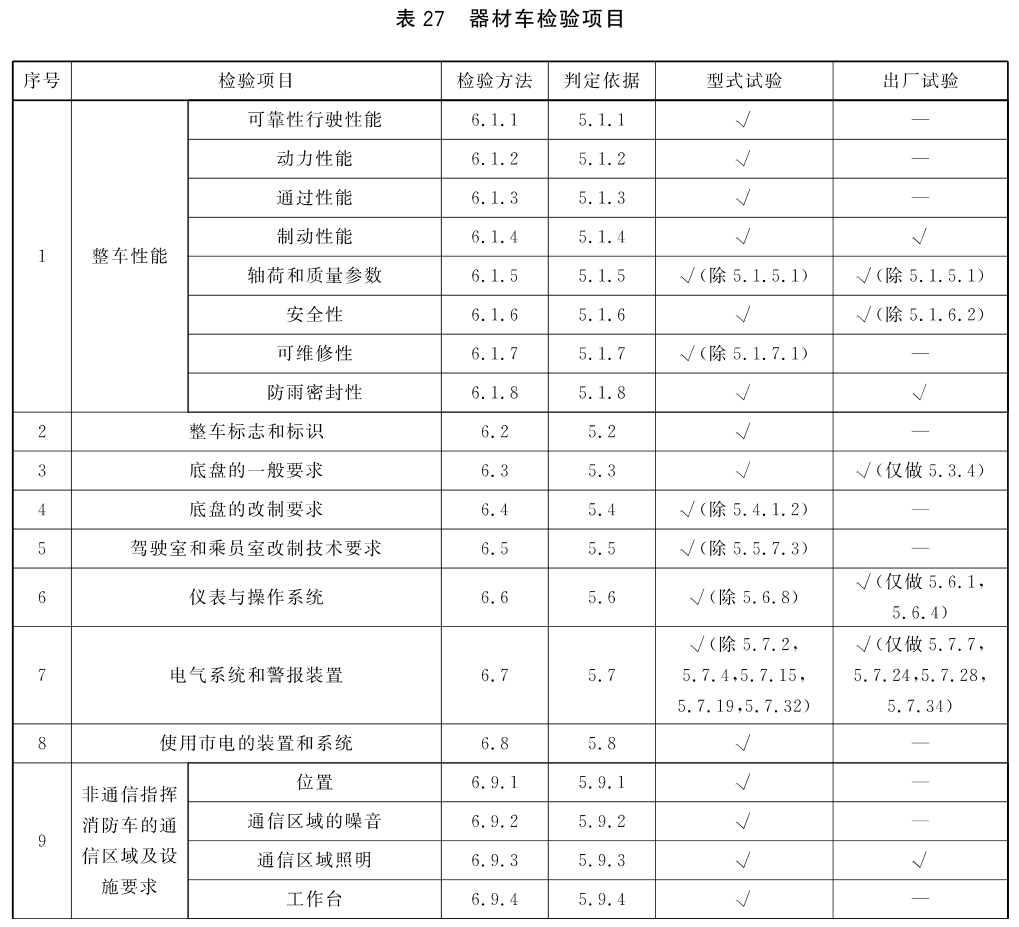

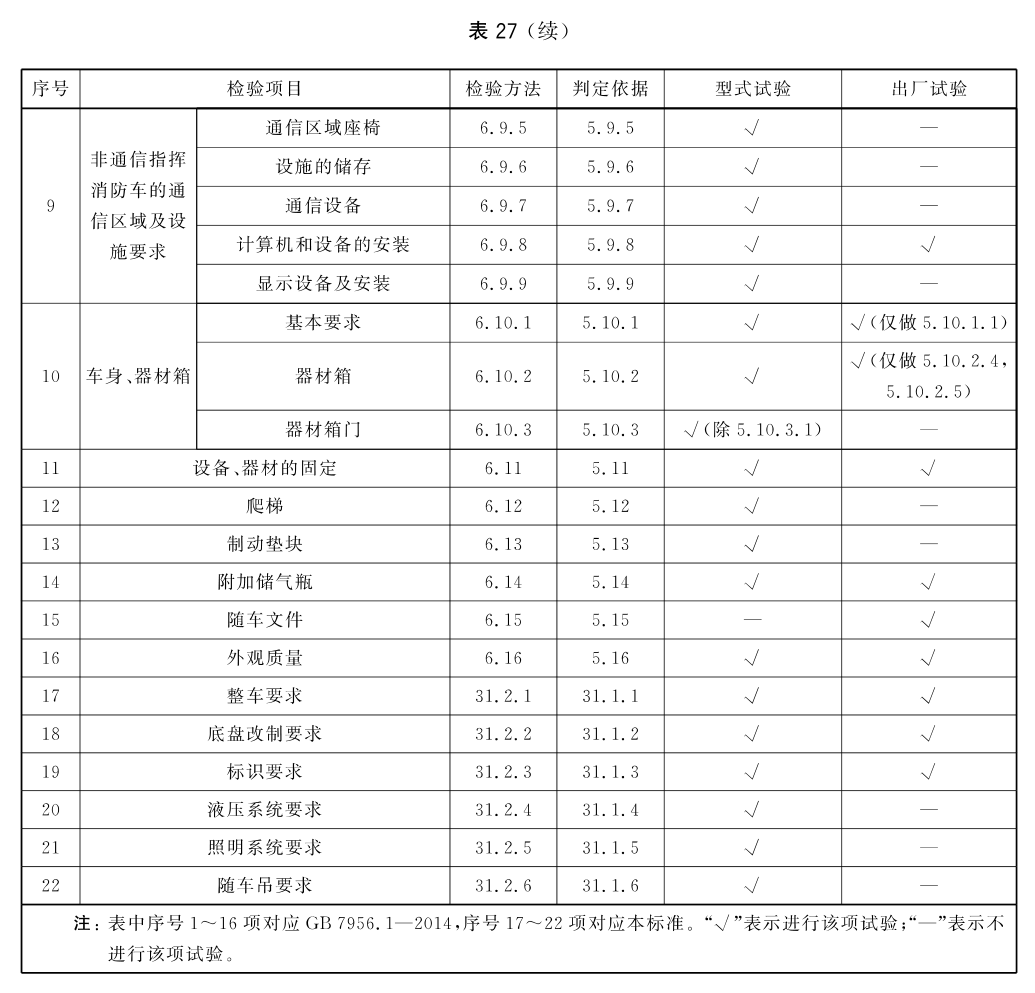

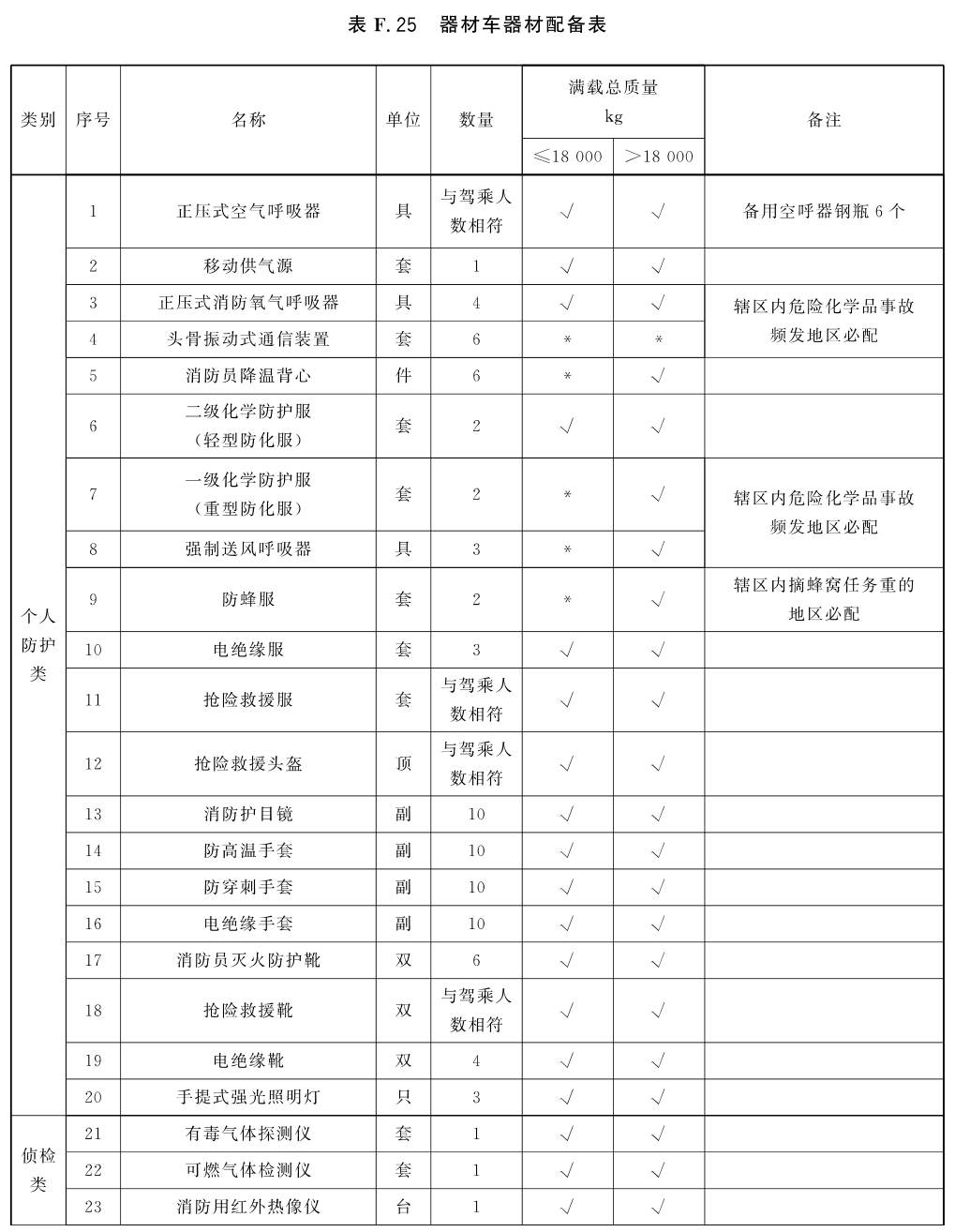

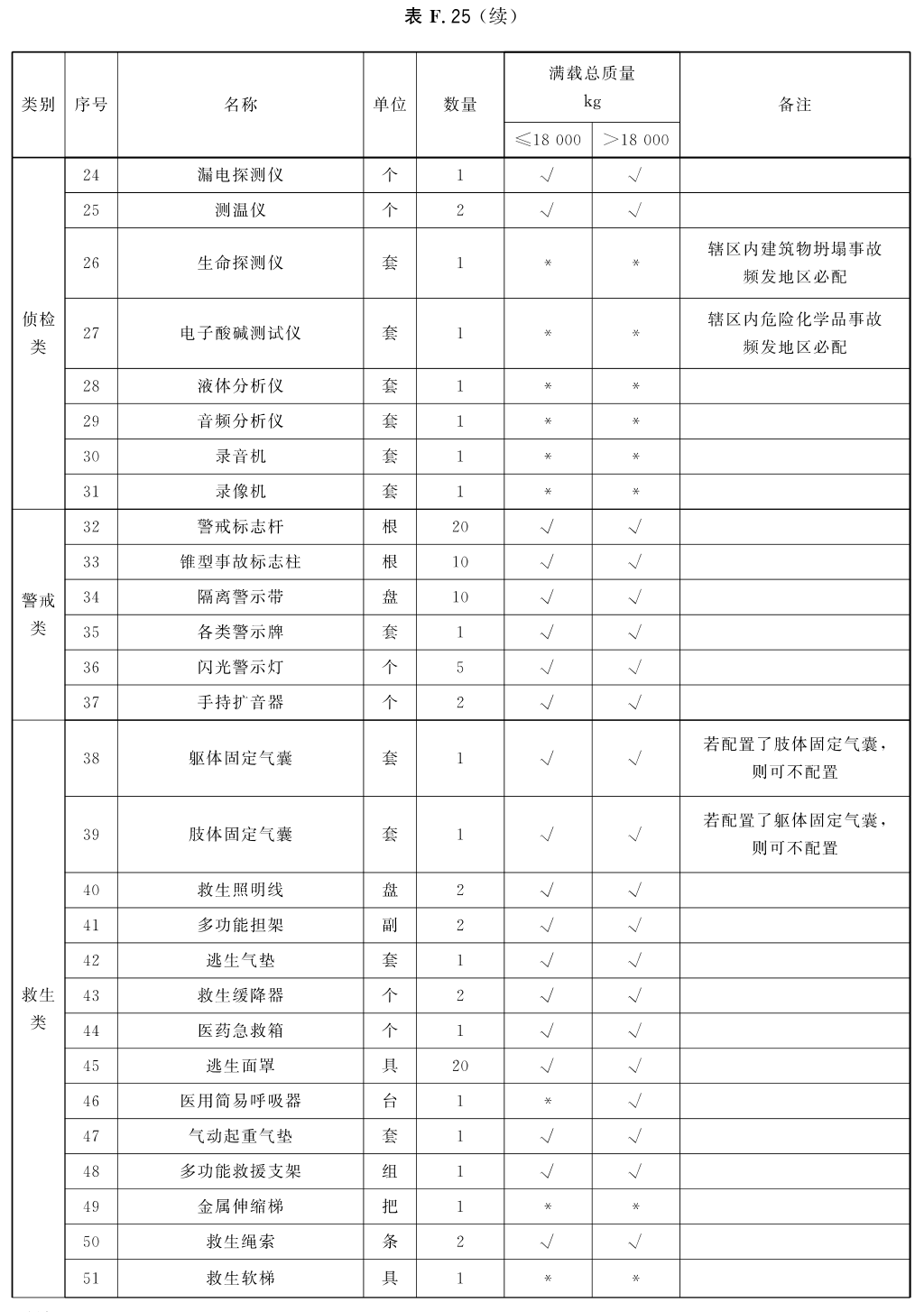

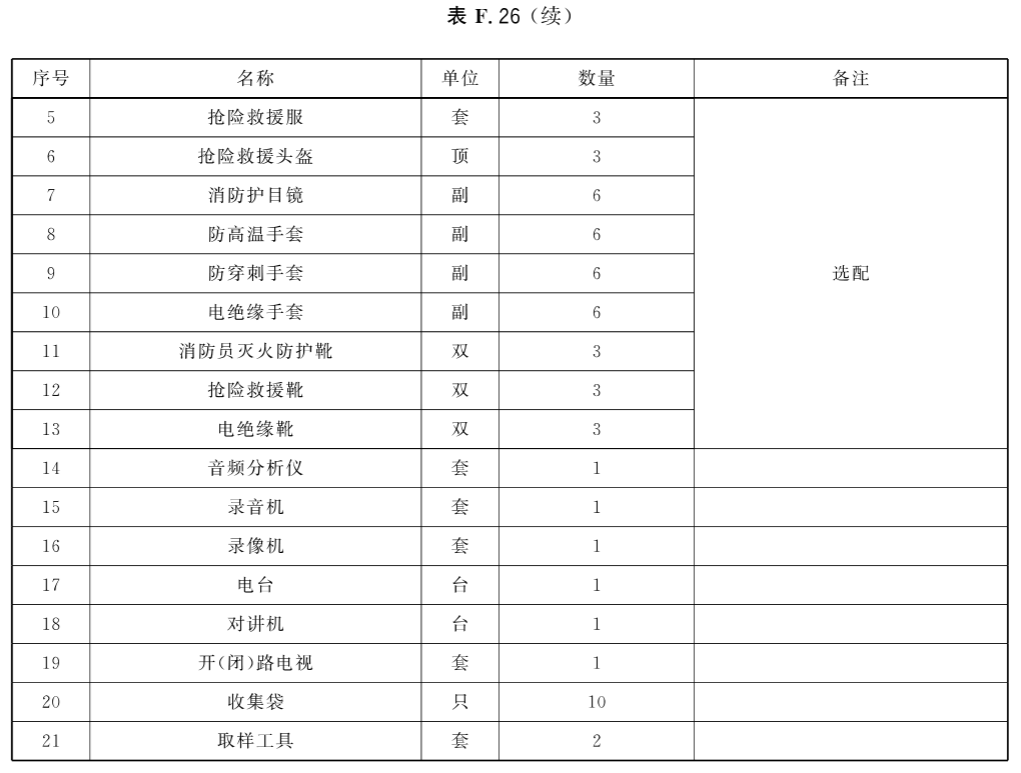

31 器材消防车31.1 技术要求31.2 试验方法 31.3 检验规则 31.1 技术要求31.1.1 整车要求31.1.1.1 器材消防车(以下简称“器材车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 31.1.1.2 采用自装卸机构的器材车,在自装卸机构进行100次装卸后,器材厢内的全部器材均应固定可靠、状态完好。自装卸机构的布置应方便装卸,器材厢装载到行车位置时应设置防滑移机构。 31.1.1.3 器材车配备的随车吊操作处应设置指示其吊臂液压系统工作压力的压力表,配备的液压绞盘在其操作处应设置指示绞盘液压系统工作压力的压力表。 31.1.2 底盘改制要求 器材车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 31.1.3 标识要求 31.1.3.1 器材车的每个器材箱操作人员可见处,均应设置有罗列该器材箱内全部器材的铭牌,字体大小应使操作人员阅读。 31.1.3.2 设置液压油箱的器材车,在液压油箱的附近明显位置处应设有告知用户所用液压油型号、使用温度范围、容量、更换周期及更换注意事项的标牌。液压油箱应设置指示箱内液压油液位和温度的装置。 31.1.3.3 设置随车吊、随车叉车、绞盘或照明系统的器材车,在操作人员可见处应设置相应的文字或图示操作说明及危险警示。 31.1.3.4 器材车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 31.1.4 液压系统要求 器材车如设有液压系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 31.1.5 照明系统要求 器材车如配备照明系统,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 31.1.6 随车吊要求 器材车如配备随车吊,其性能应符合GB 7956.14的相关要求。 31.2 试验方法31.2.1 整车要求试验31.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.1.1的要求。 31.2.1.2 自装卸机构进行100次装卸试验后,检查厢内的器材是否固定可靠、状态完好。检查自装卸机构是否便于装卸,检查器材箱装载到行车位置是否有防滑移机构,判断试验结果是否符合31.1.1.2的要求。 31.2.1.3 检查随车吊以及液压绞盘的液压系统工作压力表,判断试验结果是否符合31.1.1.3的要求。 31.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.2的要求。 31.2.3 标识检查 31.2.3.1 检查每个器材箱操作人员可见处是否有器材铭牌,检查铭牌字体大小是否便于阅读,判断检查结果是否符合31.1.3.1的要求。 31.2.3.2 检查器材车液压油箱的标牌、液压油液位和温度的指示装置,判断检查结果是否符合31.1.3.2的要求。 31.2.3.3 检查器材车随车吊、随车叉车、绞盘或照明系统的操作说明和危险警示,判断检查结果是否符合31.1.3.3的要求。 31.2.4 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合31.1.4的要求。 31.2.5 照明系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合31.1.5的要求。 31.2.6 随车吊试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行随车吊试验,判断试验结果是否符合31.1.6的要求。 31.3 检验规则31.3.1 检验分类31.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表27中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 31.3.1.2 型式试验 31.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 31.3.1.2.2 检验项目应至少包括表27中型式试验的内容。 31.3.2 判定规则 表27第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

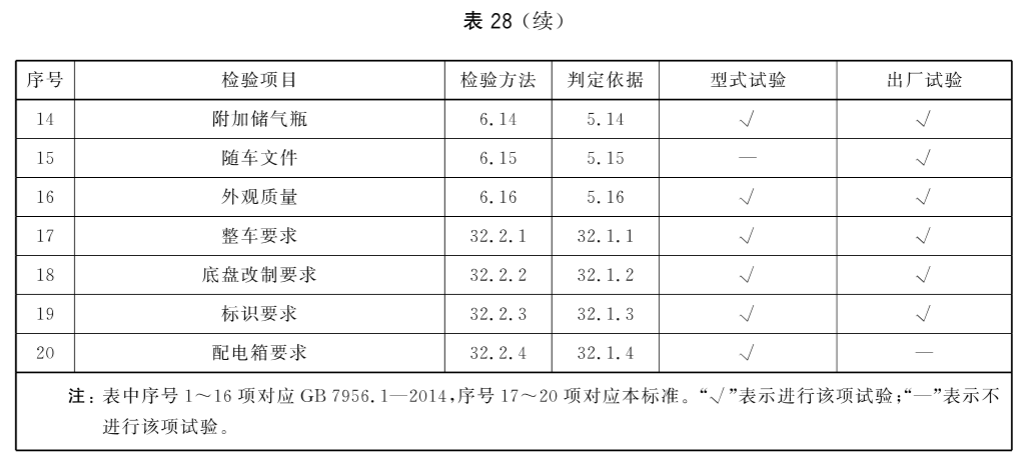

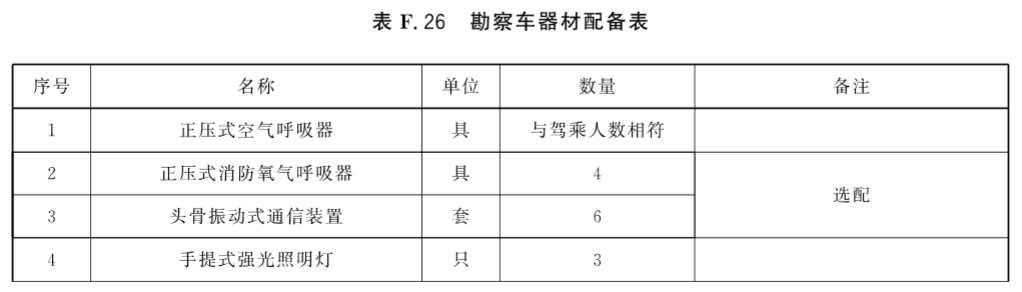

32 勘察消防车32.1 技术要求32.2 试验方法 32.3 检验规则 32.1 技术要求32.1.1 整车要求32.1.1.1 勘察消防车(以下简称“勘察车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 32.1.1.2 勘察车应设置可放置收集物并防止收集物受到损害的容器。 32.1.2 底盘改制要求 勘察车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 32.1.3 标识要求 32.1.3.1 勘察车勘察器材的标识应符合31.1.3.1的要求。 32.1.3.2 勘察车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 32.1.4 配电箱要求 勘察车配备的配电箱应符合20.1.7.5的要求。 32.2 试验方法32.2.1 整车要求试验32.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合31.1.1.1的要求。 32.2.1.2 检查勘察车配备的容器及其结构,判断检查结果是否符合32.1.1.2的要求。 32.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合32.1.2的要求。 32.2.3 标识检查 按照31.2.3.1规定的方法进行标识检查,判断检查结果是否符合32.1.3.1的要求。 32.2.4 配电箱试验 按照20.2.7.5规定的方法进行配电箱试验,判断试验结果是否符合32.1.4的要求。 32.3 检验规则32.3.1 检验分类32.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表28中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 32.3.1.2 型式试验 32.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 32.3.1.2.2 检验项目应至少包括表28中型式试验的内容。 32.3.2 判定规则 表28第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

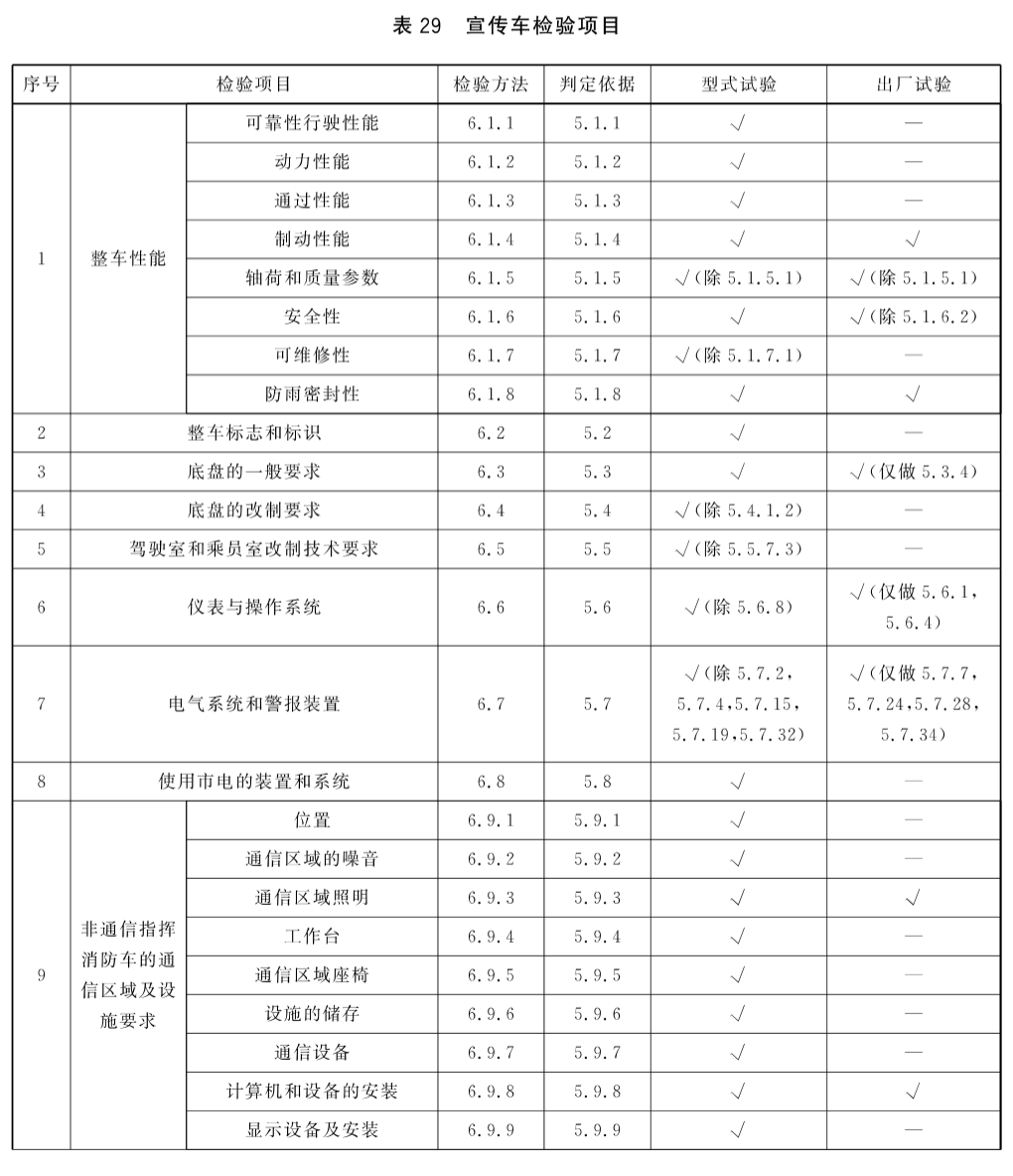

33 宣传消防车33.1 技术要求33.2 试验方法 33.3 检验规则 33.1 技术要求33.1.1 整车要求33.1.1.1 宣传消防车(以下简称“宣传车”)应符合GB 7956.1—2014第5章的相关要求。 33.1.1.2 所有宣传设备均应固定牢靠,在完成整车行驶可靠性试验后,所有宣传设备应能正常工作。 33.1.1.3 车辆在展开工作时,超出车体部分的外侧应有黄色警示灯闪烁。 33.1.1.4 发电机(组)应有隔热和散热措施,废气排放不应直接朝向宣传车的示教位置。 33.1.2 底盘改制要求 宣传车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 33.1.3 标识要求 33.1.3.1 宣传车各宣教演示设备的操作处应有操作说明。 33.1.3.2 宣传车的各按钮和开关均应设置图形或文字的操作标识。 33.1.3.3 宣传车在高温、高压、高速回转等危险的部位均应设有能有效提示消防员存在危险的警示标志。 33.1.3.4 宣传车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 33.1.4 液压系统要求 宣传车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 33.1.5 消防宣教演示设备要求 33.1.5.1 宣传车宜配备119报警体验系统、厨房火灾演示系统、电气线路过载火灾演示系统、建筑烟雾传播演示系统、消防自动化喷淋演示系统等宣教演示系统。 33.1.5.2 各宣教演示设备的位置应布置合理,在同时开启时应互不干扰。 33.1.5.3 宣传车配备的可升降LED显示屏的升降机构应工作平稳、安全可靠。 33.1.6 消防宣传平台要求 33.1.6.1 宣传参观通道地板应平整,并设置上下通道的阶梯,地板和阶梯均应有防滑措施。 33.1.6.2 宣传舞台平台应支撑牢固可靠,承载能力应不小于200kg/㎡。 33.1.6.3 宣传舞台平台展开后,平台边缘应安装有方便拆卸的护栏,护栏高度应不小于1.1m。 33.1.6.4 宣传舞台平台应设置方便人员上下的阶梯,阶梯脚踏面应有防滑措施,阶梯的长度应不小于200mm,深度应不小于200mm,阶梯间距应不大于230mm,与地面最近一级阶梯的离地高度不应大于450mm。阶梯的外侧应设置扶手,扶手高度应不小于1.1m。 33.1.7 配电系统要求 33.1.7.1 发电机(组)功率应能满足宣传车所有设备同时开启的用电负荷需求。 33.1.7.2 宣传车应能在自带发电机(组)供电和市电供电两种模式之间切换,市电供电宜采用三相四线制。 33.1.7.3 发电机(组)应有减震和隔音措施。 33.1.7.4 宣传车的配电箱应符合20.1.7.5的要求。 33.1.8 可靠性要求 开启发电机(组)、消防宣教演示设备、车载多媒体系统等所有用电设备,连续运转8h,所有设备应工作正常。 33.2 试验方法33.2.1 整车试验33.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合33.1.1.1的要求。 33.2.1.2 宣传车按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性行驶试验后,操作各宣传设备,观察是否工作正常,判断试验结果是否符合33.1.1.2的要求。 33.2.1.3 检查超出车体部分的部件外侧是否有黄色警示灯闪烁,判断检查结果是否符合33.1.1.3的要求。 33.2.1.4 检查发电机(组)的隔热和散热措施,检查废气排放的朝向,判断检查结果是否符合33.1.1.4的要求。 33.2.2 底盘改制试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合33.1.2的要求。 33.2.3 标识检查 33.2.3.1 检查宣传车各宣教演示系统操作处的操作说明,判断检查结果是否符合33.1.3.1的要求。 33.2.3.2 检查宣传车各按钮、开关的操作标识,判断检查结果是否符合33.1.3.2的要求。 33.2.3.3 检查宣传车各危险部位的警示标志,判断检查结果是否符合33.1.3.3的要求。 33.2.4 液压系统试验 按照GB 7956.1.4规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合33.1.4的要求。 33.2.5 消防宣教演示设备试验 33.2.5.1 检查宣传车配备的各类宣教演示设备的示教是否符合相关的消防知识。 33.2.5.2 检查宣传车的布置方式,同时开启各宣教演示设备,检查是否会互相干扰,判断检查结果是否符合33.1.5.2的要求。 33.2.5.3 操作升降LED显示屏的升降机构,连续升降10次,观察动作是否平稳,判断试验结果是否符合33.1.5.3的要求。 33.2.6 消防宣传平台试验 33.2.6.1 检查宣传车参观通道的地板、阶梯及其防滑措施,判断检查结果是否符合33.1.6.1的要求。 33.2.6.2 用卷尺测量宣传平台的面积,按照200kg/㎡的强度对平台进行均匀加载,10min后去除负载,观察平台是否有结构破坏或永久变形,支撑是否可靠,判断试验结果是否符合33.1.6.2的要求。 33.2.6.3 检查宣传平台展开后是否可在边缘安装方便拆卸的护栏,用卷尺测量护栏高度,判断试验结果是否符合33.1.6.3的要求。 33.2.6.4 检查宣传平台的阶梯是否设有防滑措施,阶梯外侧是否设置了扶手,用卷尺测量阶梯的长度、深度、间距、最下一级阶梯的离地高度和扶手高度,判断试验结果是否符合33.1.6.4的要求。 33.2.7 配电系统试验 33.2.7.1 开启发电机(组),打开宣传车所有用电设备,连续工作1h,观察发电机(组)能否满足所有用电设备的用电负荷,判断试验结果是否符合33.1.7.1的要求。 33.2.7.2 将宣传车接通市政供电,检查发电机(组)供电和市政供电互相切换的情况,判断试验结果是否符合33.1.7.2的要求。 33.2.7.3 检查发电机(组)是否有减震和隔音措施,判断试验结果是否符合33.1.7.3的要求。 33.2.7.4 宣传车的配电箱按照20.2.7.5规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合33.1.7.4的要求。 33.2.8 可靠性试验 开启发电机(组)、消防宣教演示设备、车载多媒体系统等所有用电设备,在额定工况下连续工作8h,正常启动后,每隔1h测试并记录发电机输出电压、电流、频率,判断试验结果是否符合33.1.8的要求。 33.3 检验规则33.3.1 检验分类33.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表29中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1—2014和本标准的规定。 33.3.1.2 型式试验 33.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 33.3.1.2.2 检验项目应至少包括表29中型式试验的内容。 33.3.2 判定规则 表29第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、20、21项中如有一项检验不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。

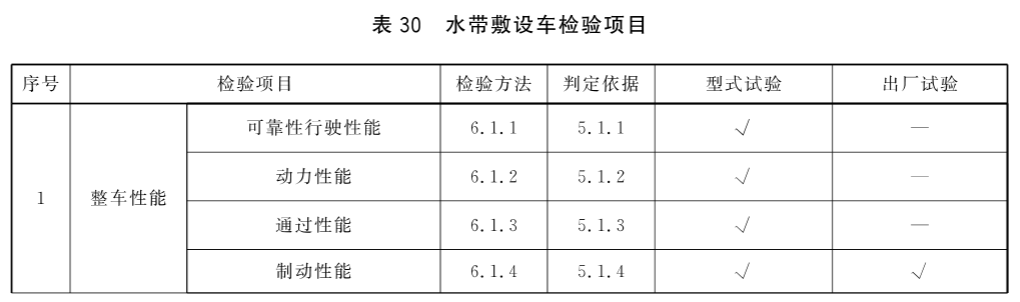

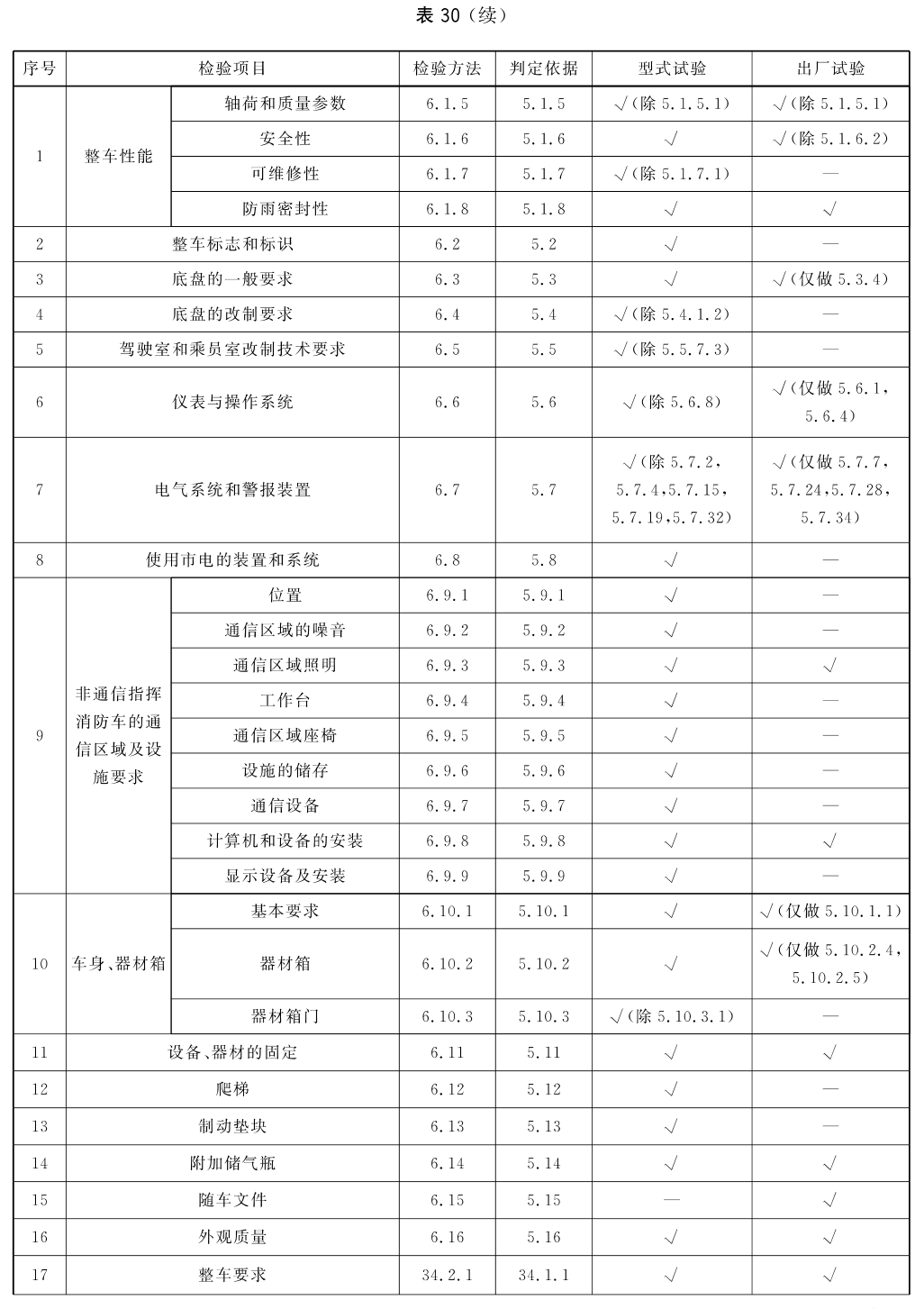

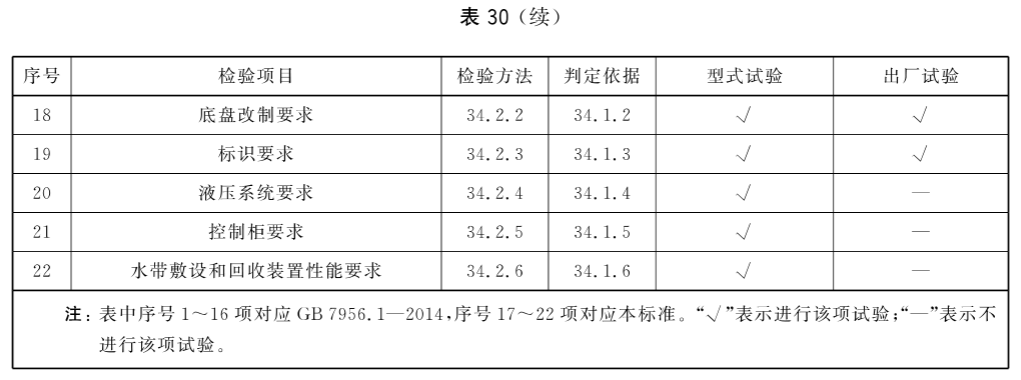

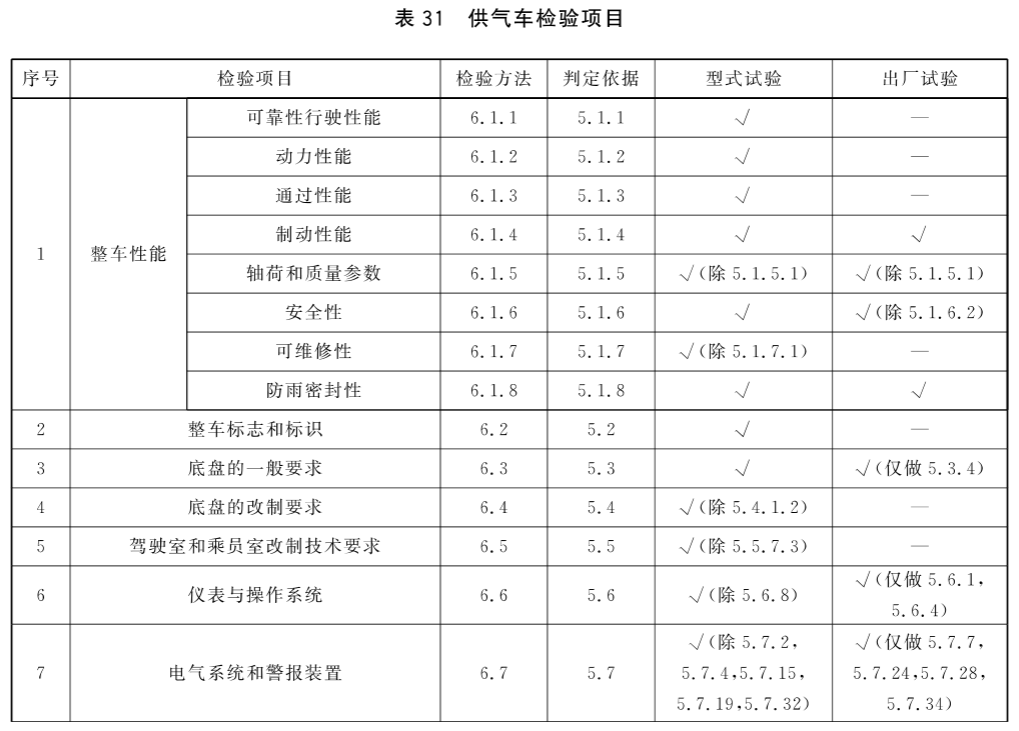

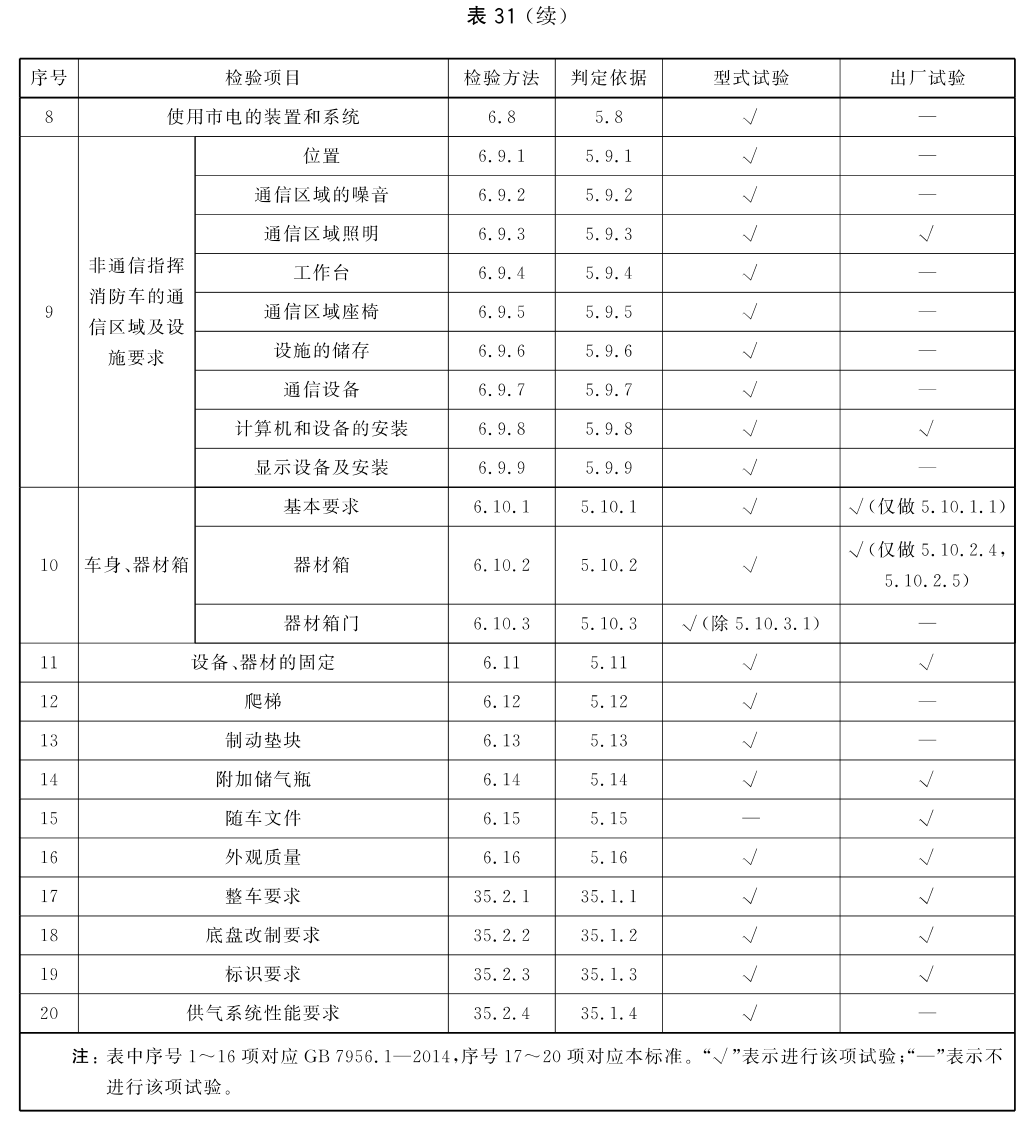

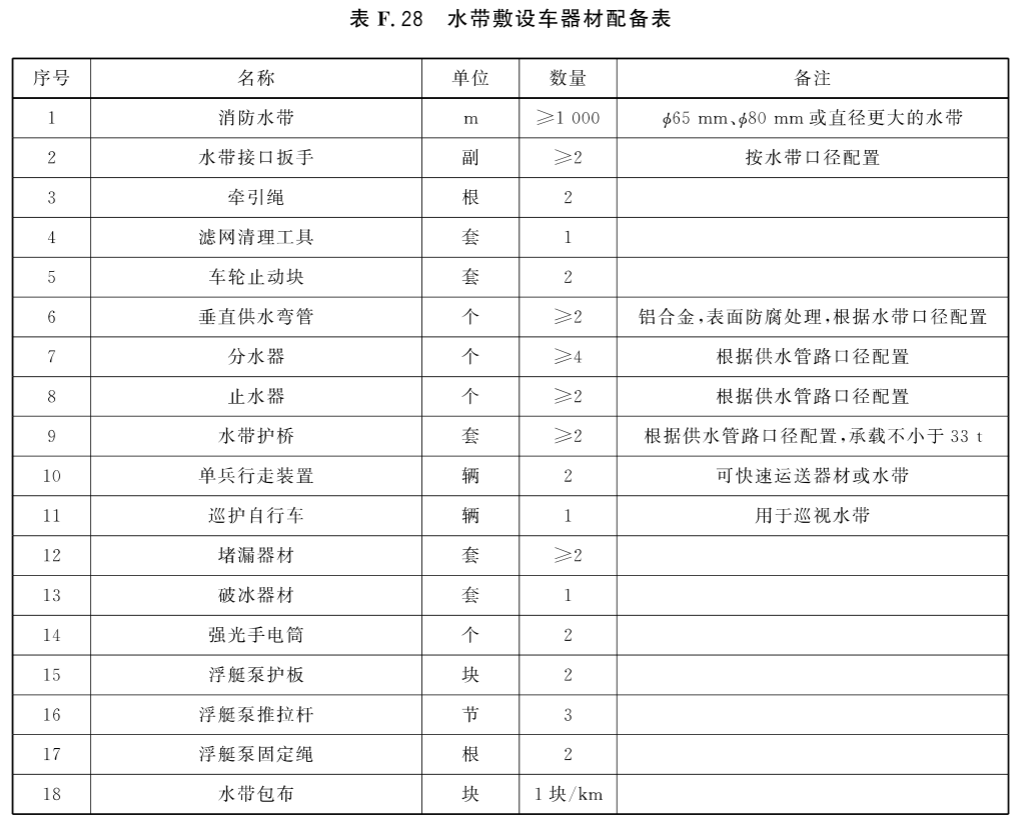

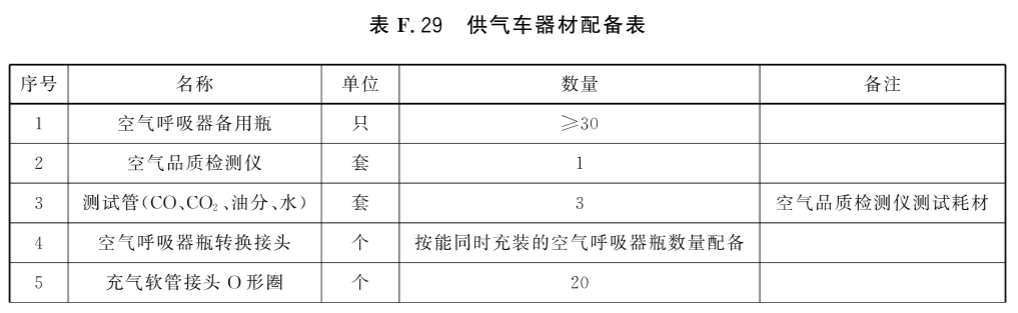

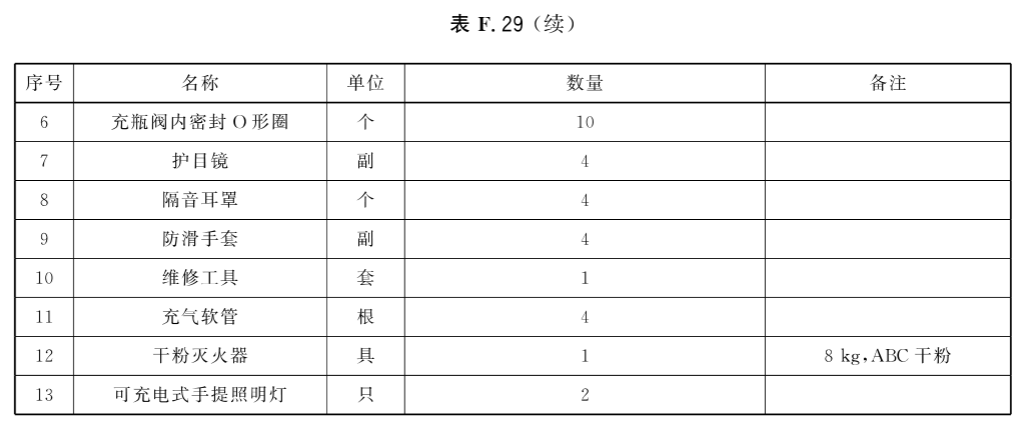

34 水带敷设消防车34.1 技术要求34.2 试验方法 34.3 检验规则 34.1 技术要求34.1.1 整车要求34.1.1.1 水带敷设消防车(以下简称“水带敷设车”)应符合GB 7956.1-2014第5章的相关要求。 34.1.1.2 水带敷设车连续敷设和回收所载全部水带后,液压油温度应不大于90℃,液压元器件不应有漏油、渗油、机件损坏现象。 34.1.2 底盘改制的要求 水带敷设车的底盘改制应符合GB 7956.1-2014中5.4的要求。 34.1.3 标识要求 34.1.3.1 水带敷设车在水带敷设、回收操作处应设置操作说明和警示标志。 34.1.3.2 水带敷设车的操作说明、操作标识和警示标志参见附录A。 34.1.4 液压系统要求 水带敷设车的液压系统应符合GB 7956.14的相关要求。 34.1.5 控制柜要求 水带敷设车的控制柜应符合GB 7956.14的相关要求。 34.1.6 水带敷设和回收装置性能要求 34.1.6.1 一般要求 34.1.6.1.1 水带敷设速度应不小于5.0km/h。 34.1.6.1.2 水带回收速度应不小于1.5km/h。 34.1.6.1.3 水带敷设车的水带箱水带容纳量应不小于1km。 34.1.6.1.4 驾驶室内应能观察水带箱内情况。 34.1.6.1.5 回收装置取力器的操作装置应在驾驶室内。 34.1.6.1.6 水带回收操作装置应设在便于观察水带回收情况的位置。 34.1.6.1.7 水带敷设车如装备水带吹扫装置,吹扫范围应覆盖水带四周。 34.1.6.1.8 水带敷设车如装备水带吹扫装置,其水箱容积应满足全部水带的清洗需求。 34.1.6.2 外伸式装置要求 34.1.6.2.1 外伸式装置如跨越驾驶室顶部敷设水带,水带敷设车前风挡玻璃应设置保护装置。 34.1.6.2.2 水带使用外伸式装置回收过程中应无卡死、打卷现象。 34.1.6.2.3 外伸式装置在水带敷设车行驶状态应可靠锁止。 34.1.6.2.4 外伸式装置在工作时应固定可靠,无剧烈晃动、机械干涉、卡死等现象,液压油温不应超出规定的使用范围。 34.1.6.2.5 外伸式装置在回收水带过程中应保持对水带的夹持力,水带接口通过外伸式装置时水带不应回缩、脱落。 34.1.6.2.6 使用水带自动回收排布装置的水带敷设车,水带应能均匀收放在水带箱内。 34.1.6.3 转盘式装置要求 34.1.6.3.1 水带敷设车行驶过程中,转盘应可靠锁止。 34.1.6.3.2 转盘式装置在工作时不应出现卡死、液压油温超出规定使用范围等现象。 34.1.6.3.3 水带容纳槽应设水带接口固定机构。 34.1.6.4 水带箱要求 34.1.6.4.1 水带箱顶部应设防止水带散落的装置。 34.1.6.4.2 水带箱底部应设排水孔。 34.1.6.4.3 水带箱在水带敷设时与水带接触部位应设置导向和防割伤装置。 34.1.6.5 水带敷设、回收的可靠性要求 水带、接口及相关附件的强度应满足水带敷设和闻收的要求。 34.2 试验方法34.2.1 整车要求试验34.2.1.1 按照GB 7956.120H第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.1.1的要求。 34.2.1.2 水带敷设车连续敷设和回收所载全部水带后,使用温度计测量液压油温度,检查液压元器件,判断试验结果是否符合34.1.1.2的要求。 34.2.2 底盘改制的要求试验 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合34.1.2的要求。 34.2.3 标识检查 检查水带敷设车的操作说明和警示标志,判断检查结果是否符合34.1.3的要求。 34.2.4 液压系统试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合34.1.4的要求。 34.2.5 控制柜试验 按照GB 7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合34.1.5的要求。 34.2.6 水带敷设和回收装置性能试验 34.2.6.1 一般要求试验 34.2.6.1.1 使用卷尺测量单位时间内水带敷设的长度,计算水带敷设速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.1的要求。 34.2.6.1.2 使用卷尺测量单位时间内水带回收的长度,计算水带回收速度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.2的要求。 34.2.6.1.3 使用卷尺测量水带箱内全部水带的长度,判断试验结果是否符合34.1.6.1.3的要求。 34.2.6.1.4 检查驾驶室内是否可观察到水带箱内情况,判断检查结果是否符合34.1.6.1.4的要求。 34.2.6.1.5 检查回收装置取力器的操作装置位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.5的要求。 34.2.6.1.6 检查水带回收操作装置的位置,判断检查结果是否符合34.1.6.1.6的要求。 34.2.6.1.7 检查水带吹扫装置吹扫范围,判断检查结果是否符合34.1.6.1.7的要求。 34.2.6.1.8 水带敷设车敷设全部水带后,回收水带的同时开启清洗装置,检查回收完成后水箱内是否有余水,判断试验结果是否符合34.1.6.18的要求。 34.2.6.2 外伸式装置试验 34.2.6.2.1 检查前风挡玻璃是否设置保护装置,判断检查结果是否符合34.1.6.2.1的要求。 34.2.6.2.2 检查水带回收过程的情况,判断检查结果是否符合34.1.6.2.2的要求。 34.2.6.2.3 在进行车辆可靠性试验时,检查外伸式装置的锁止情况,判断试验结果是否符合34.1.6.2.3的要求。 34.2.6.2.4 外伸式装置连续进行50次可靠性试验,检查外伸式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.2.4的要求。 34.2.6.2.5 在34.2.6.2.4的试验过程中,检查外伸式装置对水带的夹持情况,水带接口通过外伸式装置时水带是否回缩、脱落,判断试验结果是否符合34.1.6.2.5的要求。 34.2.6.2.6 启动自动回收排布装置,检查水带是否能均匀收放在水带箱内,判断检查结果是否符合34.1.6.2.6的要求。 34.2.6.3 转盘式装置试验 34.2.6.3.1 检查转盘的锁止装置是否工作可靠,判断试验结果是否符合34.1.6.3.1的要求。 34.2.6.3.2 转盘式装置连续进行50次可靠性试验,检查转盘式装置的工作情况,使用温度计测量液压油温度,判断试验结果是否符合34.1.6.3.2的要求。 34.2.6.3.3 检查水带容纳槽是否有水带接口固定机构,判断检查结果是否符合34.1.6.3.3的要求。 34.2.6.4 水带箱要求试验 34.2.6.4.1 检查水带箱顶部是否有防止水带散落的装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.1的要求。 34.2.6.4.2 检查水带箱底部是否有排水孔,判断检查结果是否符合34.1.6.4.2的要求。 34.2.6.4.3 检查水带箱与水带接触部位是否有导向和防割伤装置,判断检查结果是否符合34.1.6.4.3的要求。 34.2.6.5 水带敷设、回收的可靠性试验 水带敷设车以最大工作车速进行1km水带的敷设和回收,连续3次试验后,检查水带、接口及相关附件是否能正常使用,判断试验结果是否符合34.1.6.5的要求。 34.3 检验规则34.3.1 检验分类34.3.1.1 出厂试验 出厂检验项目应至少包括表30中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1-2014和本标准的规定。 34.3.1.2 型式试验 34.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验: ——新产品试制定型或老产品转厂生产; ——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验; ——产品停产两年后,恢复生产; ——发生重大质量事故整改后; ——质量监督机构依法提出要求。 34.3.1.2.2 检验项目应至少包括表30中型式试验的内容。 34.3.2 判定规则 表30第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、21项中如有一项不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。