前言中华人民共和国公共安全行业标准

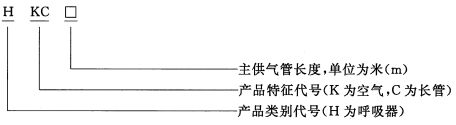

长管空气呼吸器 Air line breathing apparatus GA1261-2015 2015-06-29发布 2015-09-01实施 中华人民共和国公安部 发布 本标准的第5章(5.1除外)、第7章和8.1为强制性的,其余为推荐性的。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防员防护装备分技术委员会(SAC/TC 113/SC 12)归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所。 本标准主要起草人:凌新亮、毕赢、沈坚敏、杜希、杨晓华、黄辉、罗云庆、纪明琇、王昕、李新年、童彦。 1 范围 本标准规定了长管空气呼吸器的术语和定义、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 长管空气呼吸器 air line breathing apparatus 一种以安装在小车上的多个气瓶内贮存的压缩空气为气源,并通过长管输送,供一人或两人同时使用的呼吸器。 3.2 转换装置 switch over device 长管空气呼吸器发生管路故障或断开时,能将气源自动转换至佩戴者随身携带的应急供气装置的部件。 3.3 应急供气装置 emergency air feed device 长管空气呼吸器发生管路故障或断开时,能继续向佩戴者供气的装置。 4 型号规格4.1 型号长管空气呼吸器型号编制应按以下规定:

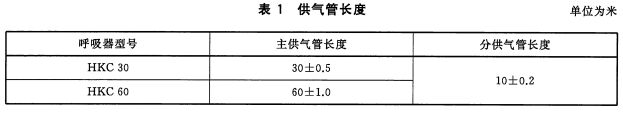

示例: HKC 30表示主供气管长度为30m的长管空气呼吸器。 4.2 规格 长管空气呼吸器按照主供气管长度划分为30m、60m两种规格。 5 技术要求5.1 —般要求 5.1 —般要求5.1.1 长管空气呼吸器(以下简称呼吸器)与佩戴者皮肤直接接触的材料应对皮肤无刺激、对人体健康 无害。5.1.2 呼吸器在使用制造商推荐的清洗剂和消毒剂进行清洗和消毒之后应无明显损伤。 5.1.3 通话装置电气元件的防爆性能应符合GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010中Ex ib ⅡC T3 Gb 的规定,其他电气元件的防爆性能应符合Ex ia ⅡC T3 Ga的规定。 5.2 结构要求5.2.1 呼吸器应由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、应急供气装置、全面罩、供气阀、通话装置等组成。5.2.2 呼吸器在使用中可能受到撞击的部件,不应使用铝、镁、钛及其合金等材料制造。 5.2.3 佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角。 5.2.4 呼吸器空气通道应有防止压缩空气中杂质造成堵塞的装置。 5.2.5 小车上的气瓶应分只(组)交替工作,其安装位置应方便监护者更换气瓶,且更换气瓶时不应中断供气或影响其他气瓶的正常使用。气瓶外部应有防护套。 5.2.6 气瓶阀的安装位置应方便监护者开启或关闭,压力表的安装位置应方便监护者观察到压力值。 5.2.7 气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与 呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接等应可靠,且不需使用专用工具。连接处若使用密封件,不应出现脱落或移位。 5.2.8 分供气管与转换装置的分离应方便、可靠、快捷,且不需使用专用工具。 5.2.9 呼吸器正常使用时应保证应急供气装置气瓶处于常开状态,气瓶阀上应有压力指示器。 5.2.10 背具带应能调节长度,扣紧后不应发生滑脱。 5.3 材料阻燃性能5.3.1 背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套的阻燃性能背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套在阻燃性能试验后,不应出现熔融现象,且续燃时间不应大于5s。 5.3.2 供气管的阻燃性能 供气管在阻燃性能试验后,续燃时间不应大于5s,且仍应符合5.4的规定。 5.3.3 全面罩、呼吸软管和供气阀的阻燃性能 全面罩、呼吸软管和供气阀在阻燃性能试验后,续燃时间不应大于5s,且仍应符合5.4的规定。 5.4 整机气密性能呼吸器在气密性能试验后,其压力表的压力指示值在1min内的下降不应大于2MPa。5.5 动态呼吸阻力在30MPa〜2MPa范围内,以呼吸频率25次/min、呼吸流量50L/min进行呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力不应大于500Pa,呼气阻力不应大于1000Pa。 5.6 静态压力呼吸器的全面罩内静态压力不应大于500Pa,且不应大于排气阀的开启压力。 5.7 连接强度5.7.1 全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管之间的连接强度 5.8 实用性能 呼吸器应经过受试者的实用性能试验,并满足以下要求: 5.9 部件性能5.9.1 小车小车的行走机构应安装刹车装置,在摩擦系数为0.45、坡度20°±2°的斜坡停放时不应发生滑动。 5.9.2 气瓶 小车上的气瓶应符合GB 28053的规定,公称工作压力为30MPa,公称容积不应小于6.8L。 5.9.3 气瓶阀 气瓶阀应符合GA 124-2013中5.23的规定。 5.9.4 单向阀 在工作状态下,单向阀不应产生漏气现象。 5.9.5 减压器 5.9.5.1 减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置,减压器输出端应设置安全阀。 5.9.5.2 在30MPa〜2MPa范围内,减压器输出压力应在设计值范围内。 5.9.6 安全阀 安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%〜170%范围内,关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 5.9.7 压力表 5.9.7.1 高压压力表精度不应低于1.6级,最小分格值不应大于1MPa;其他性能应符合GB/T 1226的 规定。 5.9.7.2 中压压力表精度不应低于1.6级,最小分格值不应大于0.1MPa;其他性能应符合GB/T 1226 的规定。 5.9.8 警报器 当小车上的气瓶压力下降至(5.5±0.5)MPa时,小车上的警报器应发出连续声响警报,直至气瓶压力降至1MPa为止,声强峰值不应小于90dB(A) 。 5.9.9 供气管 5.9.9.1 组成 供气管应包含1根主供气管和2根分供气管。 5.9.9.2 长度 供气管的长度应符合表1的规定。

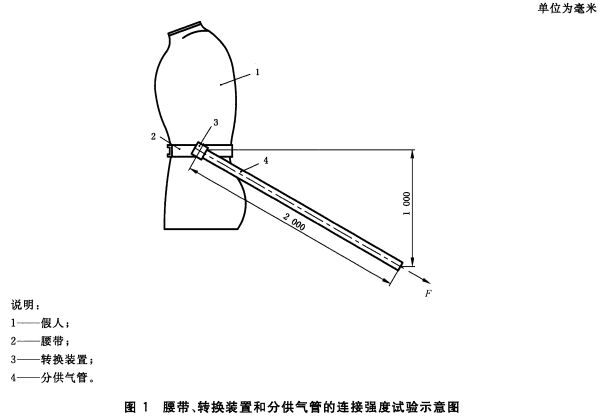

5.9.9.3 抗扭结性能 供气管经扭结试验后,空气流量的降低不应大于10%。 5.9.9.4 耐挤压性能 供气管经挤压试验后,空气流量的降低不应大于10%。 5.9.9.5 强度 供气管经压力试验后,应无漏气和异常变形。 5.9.10 滚筒 缠绕主供气管的滚筒应转动灵活。 5.9.11 快插接头 快插接头应符合GA 124-2013中5.21的规定。 5.9.12 腰带 在750N的拉力作用下,腰带不应受损,搭扣不应滑脱。 5.9.13 转换装置 5.9.13.1 低压转换及警报 当分供气管压力降至(0.3±0.1)MPa时,转换装置应能将气源自动转换到应急供气装置,同时应发出声强峰值不应小于90dB(A)的连续声响或振动警报,直至应急供气装置的气瓶压力降至1MPa为止。 5.9.13.2 警报平均耗气量 警报平均耗气量不应大于5L/min。 5.9.14 应急供气装置 5.9.14.1 动态呼吸阻力 应急供气装置的动态呼吸阻力应符合5.5的规定。 5.9.14.2 气瓶 应急供气装置的气瓶应符合GB 28053的规定,公称工作压力为30MPa,公称容积不应小于2L。 5.9.14.3 减压器 应急供气装置的减压器应符合5.9.5的规定。 5.9.14.4 安全阀 应急供气装置的安全阀应符合5.9.6的规定。 5.9.14.5 呼吸软管 呼吸软管应符合GA 124-2013中5.20的规定。 5.9.15 全面罩 5.9.15.1 视野 总视野保留率不应小于70%,双目视野保留率不应小于55%,下方视野不应小于35° 5.9.15.2 镜片透光率 镜片的透光率不应小于85%。 5.9.15.3 吸入气体中的二氧化碳含量 吸入气体中的二氧化碳含量(按体积比)不应大于1%。 5.9.16 供气阀 供气阀应设置自动正压机构。 5.9.17 通话装置 5.9.17.1 通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动。 5.9.17.2 监护者与佩戴者之间的通话应清晰。 5.9.18 高压部件强度 5.9.18.1 金属高压部件经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后,应无渗漏和异常变形。 5.9.18.2 非金属高压部件经气瓶公称工作压力的2倍水压试验后,应无渗漏和异常变形。 6 试验方法6.1 总则 6.1 总则6.1.1 如在条文中没有规定专用的试验装置和试验方法时,可采用常规的试验装置和试验方法。 6.2 外观结构检查对呼吸器进行目视检查,判断检查结果是否符合5.2、5.9.5.1、5.9.7、5.9.9.1、5.9.10、5.9.16和8.1的规定。 6.3 材料阻燃性能试验6.3.1 背具、背具带、带扣、腰带和气瓶防护套的阻燃性能试验 6.4 整机气密性能试验试验按GA 124-2013中6.6的规定进行。6.5 动态呼吸阻力测定将其中一个管路的全面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同呼吸机相连,另一个管路以80L/min的连续气流释放。设定呼吸机呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min,完全开启气瓶阀,启动呼吸机,测量30MPa〜2MPa范围内的呼吸阻力值。6.6 静态压力测定试验按GA 124-2013中6.11的规定进行。6.7 连接强度试验6.7.1 全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管之间的连接强度试验将全面罩与供气阀、转换装置与呼吸软管、主供气管与分供气管连接后,分别沿轴向施加250N、 250N、750N的力,持续(10±1) s,观察有无脱开或损坏现象。 6.7.2 分供气管与转换装置之间的连接强度试验 试验示意图见图1。将腰带固定在一具竖直放置的假人上,对分供气管施加750N的稳定拉力,持续5min,观察有无脱开或损坏现象。

6.8 实用性能试验6.8.1 一般规定6.8.1.1 清洗与消毒过的呼吸器1台,受试者3名,其中1名监护者,2名着消防作业服的佩戴者。 6.8.1.2 受试者应对呼吸器的使用有一定经验,经心电、心率、血压等常规检查,确认身体健康,年龄在18岁〜35岁的男性。 6.8.1.3 受试呼吸器气瓶压力已充至30MPa。 6.8.1.4 试验应在自然光照的区域、温度为16°C~32°C、相对湿度为30%~80%的条件下进行。 6.8.2 模拟作业试验 6.8.2.1 佩戴者应完成以下动作: a) 连接管路,释放主供气管供气; b) 佩戴呼吸器,前行至主供气管和分供气管接近拉直的位置; c) 沿各自所处位置左右移动各5m,重复5次; d) 沿各自所处位置后退5m,并往复10次; e) 用绳子或滑轮机构将25kg的物体垂直从地面升高至1.8m的高度,然后放下,重复30次; f) 下蹲30次; g) 在最远工作距离时,与监护者随意通话; h) 转换警报发出后,立即拔开分供气管,行至小车旁。 6.8.2.2 监护者应完成以下动作: a) 开启气瓶阀; b) 小车上的所有气瓶更换1次; c) 其间与佩戴者随意通话; d) 关闭气瓶阀。 6.8.3 评判 在完成模拟作业试验所有动作之后,根据受试者的完成情况及感受,判断呼吸器的性能并进行以下记录: a) 管路连接的快捷性、可靠性; b) 背具带的可调节性、锁紧性; c) 全面罩的舒适性、密合性; d) 头带的可调节性; e) 通过全面罩视窗观察的视线清晰情况; f) 滚筒转动的灵活性; g) 呼吸的舒适性(例如温度、压力和空气流量); h) 呼吸软管、通话装置对头部自由活动的影响情况; i) 通话清晰情况; j) 转换装置、警报器的有效性; k) 拔开分供气管的快捷性; l) 开启或关闭气瓶阀的方便性; m) 更换气瓶的方便性; n) 关于结构设计及所用材料的意见; o)受试者报告的其他意见。 6.9 部件性能试验6.9.1 小车试验

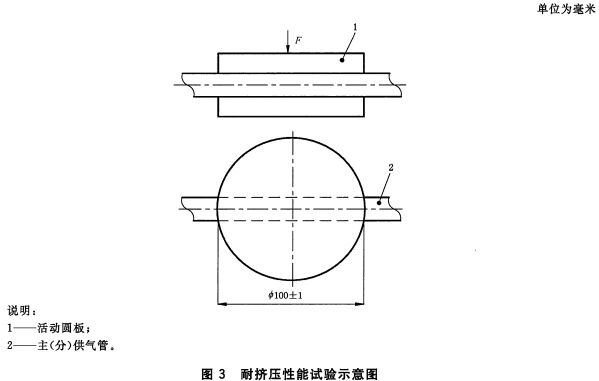

试验步骤如下: a) 向供气管供气,供气压力为测定的减压器最小输出压力值; b) 在供气管平直的状态下测量空气流量; c) 将供气管绕在一个直径为(300±10)mm的圆柱上,使供气管的两端与圆柱相切,并在同一平面上; d) 抽掉圆柱,扯动供气管的两端直到供气管形状变为一条直线; e) 让供气管自由展开,当供气管展开后测量空气流量,并计算空气流量的减少量。 6.9.8.3 耐挤压性能试验 6.9.8.3.1 试验装置 试验示意图见图3。两个直径100mm、厚度至少10mm的金属圆板,其中一个圆板是固定的,另一个圆板是活动的,活动圆板能加载负荷。

6.9.8.3.2 试验步骤 试验步骤如下: a) 将供气管放置在两个圆板的中央,使流量120L/min的空气流经供气管; b) 向供气管施加1000N的力(包括活动圆板本身所产生的力),再次测量空气流量,并计算空气流量的减少量。 6.9.8.4 强度试验 向供气管内注入3MPa的气压,保持15min,观察有无漏气和异常变形现象。 6.9.9 快插接头试验 试验按GA 124-2013中6.21的规定进行。 6.9.10 腰带试验 试验按6.7.2的规定进行。 6.9.11 转换装置试验 6.9.11.1 低压转换及警报试验 在分供气管与转换装置之间接上测量下限为0MPa、测量上限不大于1MPa、精确度不低于1.6级的压力表,将全面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同呼吸机相连,设定呼吸机呼吸频率25次/min, 呼吸流量50L/miri。完全开启小车及应急供气装置中的气瓶阀,启动呼吸机。然后关闭小车上的气瓶阀,从压力表上读出转换压力值,同时在距警报器1m处测量连续声响声强。 6.9.11.2 警报平均耗气量测定 将警报器输出端同测量上限不大于10L/min、精确度不低于4级的流量计相连,将全面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同呼吸机相连,设定呼吸机呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min。完全开启小车及应急供气装置中的气瓶阀,启动呼吸机。然后关闭小车上的气瓶阀,测量警报器启鸣时及应急供气装置中的气瓶压力分别为25MPa、20MPa、15MPa、10MPa、5MPa、1MPa时的流量,计算其平均值。 6.9.12 应急供气装置试验 6.9.12.1 动态呼吸阻力测定 将全面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同呼吸机相连,设定呼吸机呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min,完全开启应急供气装置中的气瓶阀。当转换装置切换时,启动呼吸机,测量30MPa~2MPa范围内的呼吸阻力值。 6.9.12.2 气瓶试验 试验按6.9.2 的规定进行。 6.9.12.3 减压器试验 试验按6.9.5 的规定进行。 6.9.12.4 安全阀试验 试验按6.9.6 的规定进行。 6.9.12.5 呼吸软管试验 试验按GA 124-2013中6.20的规定进行。 6.9.13 全面罩试验 6.9.13.1 视野测定 试验按GB 2890-2009中6.8.2~6.8.5的规定进行。 6.9.13.2 镜片透光率测定 试验按GB/T 2410-2008中7.1的规定进行。 6.9.13.3 吸入气体中的二氧化碳含量测定 试验按GB 2890-2009中6.7.2~6.7.4的规定进行。 6.9.14 通话装置试验 试验按6.8的规定进行。 6.9.15 高压部件强度试验 试验按GA 124-2013中6.19的规定进行。 7 检验规则7.1 出厂检验7.1.1 产品须经制造商质量检验部门检验合格并附有合格证方准出厂。 7.1.2 按表2规定的出厂检验项目进行逐台检验,制造商可根据质量控制需要及合同要求增加检验项目,其结果应符合本标准相应的规定。

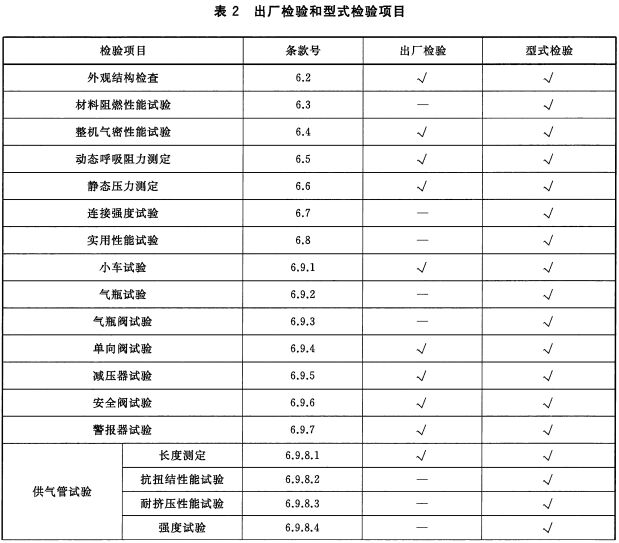

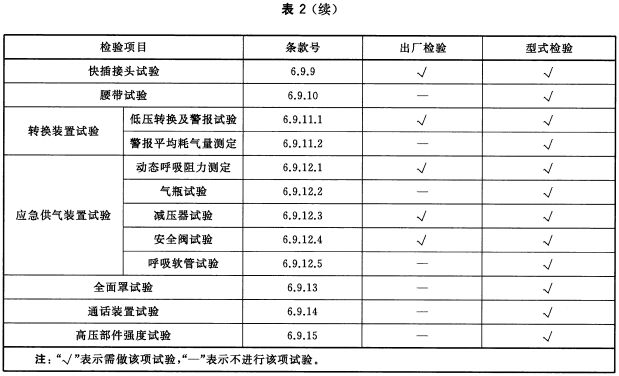

7.2 型式检验 7.2.1 有下列情况之一时,产品应进行型式检验: a) 新产品鉴定; b) 正式生产后,产品结构、材料、生产工艺有较大改变; c) 产品停产1年以上,恢复生产; d) 发生重大质量事故整改后; e) 国家质量监督机构依法提出要求。 7.2.2 提供型式检验的产品批量不应小于5台,样本大小为2台,型式检验的项目见表2。 7.2.3 型式检验项目应全部符合本标准规定方为合格。 8 标志、运输和贮存8.1 标志每台呼吸器上应有以下标志内容: a) 制造商名称; b) 产品名称及型号; c) 生产日期和批号; d) 执行标准编号。 8.2 运输 产品在运输过程中不应碰撞、重压,运输工具应具有防雨、防晒的功能;在作为普通货物运输时,气 瓶应为空瓶,如采用带气状态运输时,应符合运输部门的规定。 8.3 贮存 呼吸器应在清洁、干燥、通风良好的贮存室中存放,避免阳光长时间的曝晒,不应与油、酸、碱或其他对产品有腐蚀性的物质一起贮存,禁止重压。

|

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准