前言中华人民共和国公安安全行业标准

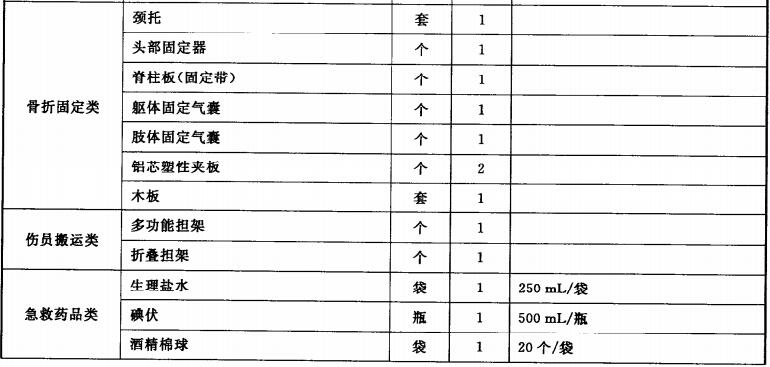

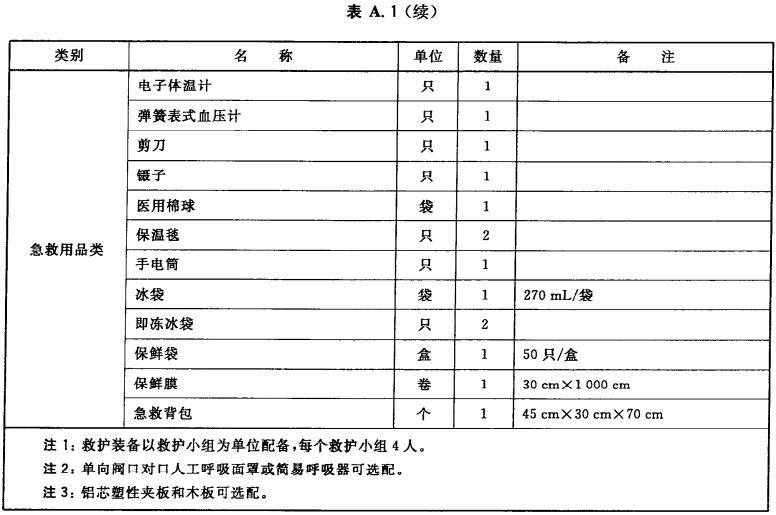

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。消防员现场紧急救护指南 Guide on field first aid for firefighters GA/T968-2011 2011-12-09 发布 2012-03-01 实施 中华人民共和国公安部 发布 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会灭火救援分技术委员会(SAC/TC113/SC10)归口。 本标准负责起草单位:中国人民武装警察部队学院。 本标准参与起草单位:江苏消防总队医院。 本标准主要起草人:胡晔、刘晓华、张立国、邵建章、王刚、韩海云、赫中全。 本标准为首次发布。 1 范围本标准规定了消防员现场紧急救护的总则、人员与装备要求、救护基本程序和典型伤情处置方法。本标准适用于公安消防部队对灾害事故现场伤员进行的紧急救护。专职消防队、志愿消防队等其他形式的消防队进行紧急救护时可参照执行。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/Z221 消防员职业健康标准 GB/T23648-2009 社区志愿者地震应急与救援工作指南 3 总则3.1 消防员现场紧急救护的任务是在专业医疗救护人员未到场的情况下,采取必要措施,提供能力范围内的救护,以稳定伤员生命体征、防止伤情恶化,为专业医疗救护人员进行现场救护及后继治疗创造条件。3.2 消防员现场紧急救护应服从指挥中心(部)的安排,帮助伤员安全、迅速地脱离危险环境 。 3.3 在专业医疗救护人员到达现场后,现场紧急救护人员应及时进行伤员移交。 4 人员与装备4.1 人员要求从事现场紧急救护的消防员应同时满足以下条件: a) 体格和健康状况符合GB/Z221的要求; b) 取得国家认可的救护员资格证书; c) 参加消防部门组织的年度体能、技能训练,考核成绩合格; d) 参加消防部门组织的定期紧急救护理论与实践培训,考核成绩合格。 4.2 装备要求 消防员紧急救护装备配备参见附录A。 5 救护基本程序5.1 现场评估5.1.1 巡视现场,初步判断灾害事故类别。 5.1.2 识别现场是否存在潜在危险,必要时将伤员移离险地并封锁现场。 5.2 个人防护 实施紧急救护时,应根据需要佩戴个人防护装备。 5.3 基本检查 5.3.1 意识检查 5.3.1.1 表明身份,大声呼唤、轻拍伤员肩部,询问伤员伤情;若伤员为婴儿则拍击其足底。 5.3.1.2 刺激伤员手或足神经末梢,用手电筒照射伤员瞳孔,观察伤员: a) 是否清醒; b) 是否有语言应答; c) 瞳孔是否放大,对灯光刺激是否有反应; d) 对手或足神经末梢的刺激是否有反应。 5.3.2 呼吸检查 5.3.2.1 观察伤员胸部起伏,判断伤员是否有呼吸。 5.3.2.2 测量伤员呼吸频率,观察伤员: a) 是否发绀; b) 是否流汗; c) 呼吸节律是否正常; d) 呼吸音是否正常; e) 是否呼吸困难。 5.3.3 循环体征检查 5.3.3.1 触摸伤员动脉,判断脉搏速率和强弱。 5.3.3.2 测量伤员血压,观察伤员: a) 面色、嘴唇是否苍白; b) 四肢是否发热或发凉; c) 是否颤抖。 5.4 情况汇报 5.4.1 救护人员应向指挥中心(部)汇报现场情况: a) 灾害事故的类别; b) 伤员人数、性别、是否有生命危险; c) 现场能够应用的资源、准备采取的救护行动。 5.4.2 下列情况应立即申请医疗增援: a) 有伤员意识丧失、呼吸心跳停止; b) 伤员伤情超出消防员的救护能力; c) 其他紧急情况。 5.5 详细检查 5.5.1 询问清醒的伤员或旁观者,了解伤员基本情况。 5.5.2 从头到脚、自上而下、两侧对比,全面检查伤员身体: a) 头部,触摸头顶、脑后及面部骨骼,寻找有无伤口、骨折或畸形; b) 耳部,观察耳部是否有血液或体液流出; c) 眼部,观察眼眶有无淤癍; d) 鼻部,观察鼻部是否有血液或体液流出; e) 口腔,观察口腔是否有异物、是否有伤口或烧伤; f) 颈部,观察颈部有无肿胀、畸形,询问伤员有无触痛; g) 肩部及锁骨,观察肩部及锁骨有无畸形、肿胀,询问伤员有无触痛; h) 胸部,观察胸部有无伤口、出血、塌陷、凸起,询问伤员是否疼痛,是否呼吸困难; i) 腹部,观察有无伤口、内脏脱出,询问伤员是否疼痛; j) 髋部与盆骨,观察有无骨折、出血,询问伤员是否疼痛; k) 脊柱,观察有无畸形,询问伤员是否疼痛; l) 四肢与关节,观察有无出血、肿胀、畸形及指(趾)甲颜色,询问伤员是否疼痛、麻木。 5.5.3 通过伤情询问和全面身体检查,判断伤情。 5.6 伤情处置 5.6.1 伤情处置的优先顺序为: a) 保持呼吸道畅通,维持呼吸; b) 维持血液循环,为呼吸心跳停止的伤员进行现场心肺复苏,操作方法应符合附录B的规定; c) 保护颈椎,将意识不清的伤员置于复原体位; d) 制止出血,固定骨折。 5.6.2 典型伤情的处置方法见第6章。 5.6.3 处置完成后应密切观察伤员生命基本体征的变化。 5.6.4 根据伤情检查结果及处置措施填写《伤情检查及处置记录单》,一式两份,式样参见附录C。 5.7 伤员搬运 全面评估伤员的伤势、体重、所要运送的路程、救护人员人数、体力、搬运器材的性能和数量以及可能遇到的困难,选择搬运方法,操作方法应符合附录D的规定。 5.8 伤员移交 向专业医疗救护人员移交伤员,同时交付《伤情检查及处置记录单》一份。 6 典型伤情处置方法6.1 创伤6.2 出血 6.3 骨折 6.4 气道梗阻 6.5 烧(烫)伤 6.6 中毒 6.7 溺水 6.8 中暑 6.9 冻伤 6.10 咬(蛰)伤 6.11 电击伤 6.1 创伤6.1.1 创伤处置的一般程序: 6.2 出血6.2.1 暴露伤口,以无菌敷料覆盖伤口。6.2.2 根据出血部位、出血性质及出血量采用不同的处置方法: a) 小动脉、静脉、毛细血管出血,采用加压包扎止血法;加压包扎未能止血,将伤肢抬高并持续加压;持续加压未能止血,应使用指压止血法;指压止血法未能止血,应使用止血带止血;操作方法应符合GB/T 23648-2009附录D的规定; b) 中等以上动脉出血、头面部及四肢部位伤口出血量多时,采用指压止血法;指压止血法未能止血,头面部使用三角巾加压包扎止血,四肢部位应使用止血带止血; c) 耳道出血时,不可堵塞耳孔,保持伤员头倾向出血侧,使血水流出; d) 鼻出血时,保持伤员头部前倾,使血水流出,指导伤员用口呼吸。 6.2.3 给伤员保暖。 6.3 骨折6.3.1 骨折的处置方法:a) 避免不必要的移动,保持伤员静止不动; b) 检查意识、呼吸、脉搏,处理严重出血; c) 判定骨折部位及骨折类别,选用相应的固定器材,宜使用躯体(肢体)固定气囊; d) 双手稳定并承托骨折部位,限制骨折处的活动,安放固定器材,操作方法应符合附录E的规定; e) 指(趾)端露出,检查伤肢末端的感觉、活动和血液循环情况。 6.3.2 骨折处置过程中应注意以下事项: a) 严禁现场整复,肢体如有畸形,按畸形位置固定; b) 若伤员为开放性骨折,不可试图将外露骨还纳,不可用水冲洗,不可涂抹药物,应以无菌敷料覆盖外露骨及伤口,在伤口周围放置环形衬垫,使用绷带或三角巾包扎; c) 肢体出现肿胀、麻木、苍白、发凉或脉搏消失等症状,应立即解松绷带,重新进行伤情判断。 6.4 气道梗阻成人及儿童气道梗阻的处置方法:a) 询问伤员,观察伤员呼吸、面色及手势,确定是否有异物梗塞气道; b) 鼓励伤员咳嗽,同时申请医疗增援; c) 使用拍背法,帮助伤员清除梗塞物; d) 若拍背法无效,立即施行腹部冲击法; e) 若伤员为孕妇或肥胖者等不宜采用腹部冲击法时,应施行胸部冲击法; f) 检查口腔,若异物排出,迅速用手取出异物;若梗阻物未能排出,重复进行腹部或胸部冲击。 6.5 烧(烫)伤6.5.1 判定烧伤深度、烧伤面积和烧伤严重程度。6.5.2 烧(烫)伤的处置方法: a) 迅速脱离热源,防止损伤扩大; b) 检查呼吸和脉搏; c) 确认为轻度烧伤后,立即用冷清水冲洗或浸泡伤处,降低表面温度,直至受伤部位不再感到疼痛为止; d) 迅速去除或剪除伤处衣物和饰物; e) 保持伤口完好,以无菌敷料覆盖伤处,不可刺破水泡,不可涂抹红汞、蓝汞等有颜色的外用药, 以免影响对烧伤面积、烧伤深度和烧伤程度的判断; f) 若伤员为口腔、呼吸道、面部烧伤或烫伤,应及时解松伤员颈部的衣物,消除口腔及呼吸道内的分泌物,给予吸氧。 6.5.3 下列情况应立即申请医疗增援: a) 伤员是老人、婴幼儿或长期病患者; b) 电烧伤、化学烧伤、辐射烧伤等; c) 中度、重度和特重度烧伤人员。 6.6 中毒6.6.1 明确中毒毒物的性质,将中毒者移离污染区域,防止进一步接触或吸入毒物。6.6.2 食入毒物的处置方法: a) 保持气道畅通,若呕吐物阻塞呼吸道,立即按照气道梗阻情况处置,操作方法见6.4; b) 检查意识、呼吸和脉搏; c) 将中毒者置于复原体位,申请医疗增援; d) 若有呕吐物、毒物及盛载毒物的容器,一并移交专业医疗人员。 6.6.3 吸入毒气的处置方法: a) 将中毒者移至安全通风处; b) 解开伤员领部、胸部与腰部过紧的衣物,保持呼吸道通畅,检查意识、呼吸和脉搏; c) 给予吸氧; d) 保持体温。 6.6.4 经皮肤吸收毒物的处置方法: a) 立即用流动的清水冲洗中毒部位; b) 避免中毒者抓挠; c) 若出现全身过敏反应,立即给予吸氧。 6.6.5 注入毒物的处置方法: a) 使中毒者保持安静; b) 若中毒者呼吸困难,立即给予吸氧; c) 收集注射器具和毒物的安瓿,一并移交专业医疗人员 。 6.7 溺水溺水的处置方法:a) 清除溺水者口腔、鼻腔内的泥沙、污物,保持呼吸道通畅; b) 将溺水者置于救护人员屈膝的大腿上,头部朝下,按压其背部,迫使呼吸道和胃部的吸入物排出; c) 检查呼吸、脉搏; d) 溺水者恢复呼吸、心跳后,迅速用干毛巾擦遍全身,自四肢、躯干向心脏方向摩擦,促进血液循环,保持体温。 6.8 中暑中暑的处置方法:a) 将患者移至通风阴凉处,平卧位休息,解松衣物,检查呼吸、脉搏; b) 若患者体温升高,在患者头颈、腋窝、腹股沟等处放置冰袋降温; c) 若患者体温超出38℃出现抽搐、昏迷等症状,立即给予吸氧,同时申请医疗增援。 6.9 冻伤6.9.1 判断冻伤严重程度。6.9.2 将伤员送入温暖的环境中,剪除潮湿和冻结的衣物,保持体温 6.9.3 若伤员为全身冻伤、肢体冻僵、意识丧失或三度局部冻伤,立即申请医疗增援。 6.9.4 局部冻伤的处置方法: a) 将伤肢放入温水中加温,待伤肢颜色转红、复温,不可采用冰雪揉搓、烤火等办法; b) 尽量保持水泡完整; c) 检查呼吸、脉搏。 6.10 咬(蛰)伤6.10.1 犬咬伤的处置方法:a) 立即用肥皂水和清水清洗伤口,反复冲洗至少15min; b) 伤员应被送至防疫部门注射免疫血清。 6.10.2 蛇咬伤的处置方法: a) 安抚伤员,使伤员保持安静,放低伤肢,同时申请医疗增援; b) 检查伤员呼吸、脉搏; c) 使用止血带在伤口近心端处绑扎,每隔20min放松1min〜2min; d) 切开伤口,挤出毒液,边挤压边用清水反复冲洗伤口,不可轻易试图用嘴吸出毒液; e) 若有可能,记录蛇的外形特征,并告知专业医疗救护人员。 6.10.3 蜂蜇伤的处置方法: a) 小心拔除遗留在皮肤上的毒刺,但不可直接用手拔毒刺; b) 若伤员为黄蜂蜇伤,可使用3%硼酸或1%醋酸溶液等冲洗;若伤员为蜜蜂蜇伤,可使用苏打水、氨水、肥皂水及碱水等冲洗; c) 抬高被蜇伤部位,在伤口上放置冰块局部冷敷; d) 若伤员呼吸困难,给予吸氧; e) 若疼痛和肿胀现象持续存在,立即申请医疗增援。 6.11 电击伤电击伤的处置方法:a) 迅速切断电源或使用绝缘物体将电线挑开,在确定伤员不带电的情况下立即实施救护,同时申请医疗增援; b) 检查伤员身体,判断电流在伤员体内的通路; c) 检查呼吸、脉搏; d) 处理烧伤,操作方法见6.5。 附录A (资料性附录)消防员紧急救护装备配备消防员紧急救护装备配备标准见表A.1

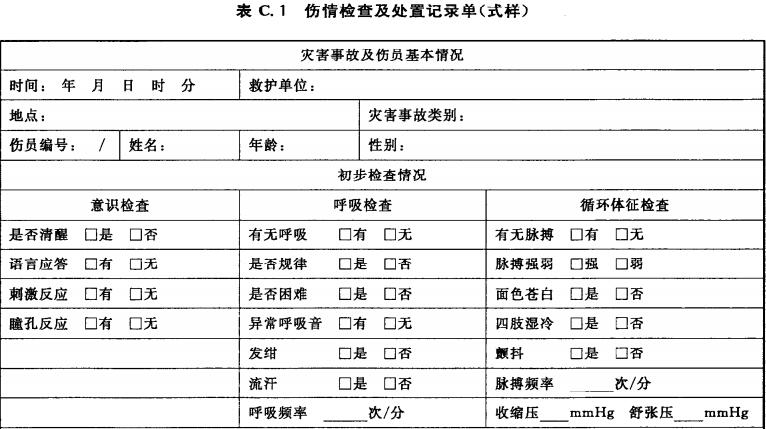

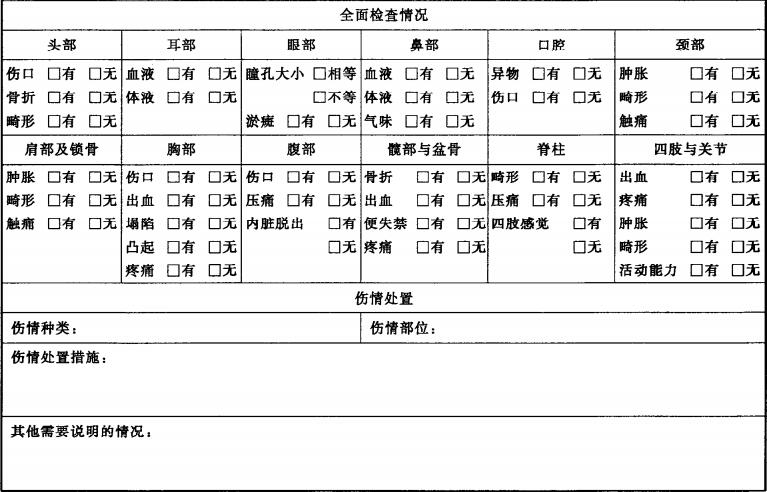

附录B (规范性附录)现场心肺复苏B.1 打开气道B.1.1 心肺复苏体位 B.1.1.1 将伤员仰卧位放置于坚硬的地(平)面上,头颈、躯干平直无扭曲,双手放于躯干两侧。 B.1.1.2 若伤员为俯卧位倒地,则应将其翻转为心肺复苏体位。 B.1.1.2.1 一名救护人员操作,方法如下: a) 救护人员位于伤员身体一侧,将伤员该侧上肢向头部方向伸直; b) 双手分别扳动对侧肩部和髋部,转动伤员躯干; c) 翻转伤员至侧卧位后,一手扶持伤员后颈部,一手承托髋部,将伤员平稳放置于地面。 B.1.1.2.2 宜由两名救护人员共同操作,方法如下: a) 救护人员甲位于伤员头部前方,单膝着地,一手抵住伤员后颈部,一手承托前额; b) 救护人员乙位于伤员身体一侧,将该侧手臂紧贴躯干,扳动对侧肩部和髋部,转动伤员躯干; c) 救护人员甲跟随救护人员乙转动伤员的颈部,使颈部与躯干位于同一轴线上; d) 翻转伤员至侧卧位后,救护人员乙翻转腕部,分别承托伤员肩部、髋部,与救护人员甲共同将伤员平稳放置于地面。 B.1.2 畅通气道 B.1.2.1 解开伤员颈部、胸部与腰部过紧的衣物。 B.1.2.2 采用仰头举颌法打开气道。救护人员一手下压伤员前额,另一手食指、中指置于下颌骨处, 向上抬起下颏。 B.1.2.3 若伤员疑有颈椎骨折,应采用托颌法打开气道。救护人员将手放置于伤员头部两侧,握紧伤员下颌角,用力向上托下颌,用拇指将伤员口唇分开。 B.1.3 清除口腔异物 清除伤员口腔内异物。方法是一手按压开下颌,一手拇指与食指沿伤员口角内插入,取出异物。宜 使用便携式吸痰器清除气道内的分泌物等。 若伤员有假牙,必须取出。 B.1.4 判断呼吸 侧头用耳听伤员口鼻的呼吸声,用眼看胸部的起伏,用面颊感觉呼吸的气流,用时不超过10s。如果伤员胸部无起伏、口鼻无气体呼出,视为伤员停止呼吸,立即开始人工呼吸。 B.2 人工呼吸 B.2.1 人工呼吸方法 B.2.1.1 口对口吹气 口对口吹气操作方法如下: a) 救护人员一手以食指与中指提拉下颌,保持气道畅通,另一手以拇指和食指捏紧伤员的鼻翼, 用双唇包严伤员口唇四周,缓慢将气体吹入,吹气时间持续1s; b) 吹气完毕,放松捏鼻翼的手,观察伤员胸部有无起伏; c) 连续吹气两次,成人每5s吹气一次,儿童每4s吹气一次,婴儿每3s吹气一次; d) 如果最初吹气不成功,重新开放气道,再次吹气;若伤员胸部仍无起伏,按照无反应伤员的气道梗阻情况进行救治。 B.2.1.2 口对鼻吹气 当伤员牙关紧闭不能开口、口唇创伤或口对口封闭困难时,采用口对鼻吹气,操作方法如下: a) 救护人员一手以拇指和食指捏紧伤员的鼻翼,保持气道畅通,另一手以食指与中指提拉下颌用双唇包严伤员口唇四周,缓慢将气体吹入,吹气时间持续1s; b) 吹气完毕,观察伤员胸部有无起伏,连续吹气两次。 B.2.1.3 口对口鼻吹气 若伤员为婴儿,可进行口对口鼻吹气,操作方法如下: a) 救护人员用双唇同时包严婴儿口鼻,缓慢将气体吹入,吹气时间持续1s; b) 吹气完毕,观察婴儿胸部有无起伏,连续吹气两次。 B.2.1.4 口对面罩吹气 B.2.1.4.1 单人心肺复苏时操作方法如下: a) 救护人员位于伤员头部一侧,将单向阀口对口人工呼吸面罩以鼻梁为导向放置于伤员面部,将松紧头带环绕伤员头部; b) 两手拇指和食指成“C”型分别固定面罩边缘并加压使其密封,其余三指分别下压前额、提拉下颌,保持气道畅通; c) 救护人员口对面罩通气孔缓慢吹气,时间持续1s; d) 观察伤员胸部有无起伏,连续吹气两次。 B.2.1.4.2 双人心肺复苏时操作方法如下: a) 救护人员位于伤员头部前方,将单向阀口对口人工呼吸面罩以鼻梁为导向放置于伤员面部; b) 两手拇指和食指成“C”型固定面罩边缘并加压使其密封,其余三指提拉伤员下颌,保持气道畅通; c) 救护人员口对面罩通气孔缓慢吹气,时间持续1s; d) 观察伤员胸部有无起伏,连续吹气两次。 B.2.1.5 使用球囊—面罩装置 双人心肺复苏时宜使用球囊——面罩装置进行人工呼吸。操作方法如下: a) 救护人员位于伤员头部前方,选择合适的面罩连接球囊,将面罩以鼻梁为导向放置于伤员面部; b) 一手拇指和食指成“C”型固定面罩边缘并加压使其密封,其余三指提拉伤员下颌,保持气道畅通;另一手挤压球囊,时间持续1s; c) 观察伤员胸部有无起伏,连续挤压两次。 B.2.2 判断循环体征 触摸颈动脉(婴儿触摸肱动脉),同时观察伤员呼吸、咳嗽和运动情况,用时不超过10s。若不能肯定有脉搏搏动,立即开始胸外心脏按压。 B.3 胸外心脏按压 B.3.1 定位与按压 B.3.1.1 成人按压部位为胸骨中下1/3交界处,方法如下: a) 救护人员右手中指置于伤员右侧肋弓下缘,沿肋弓向内上滑行到双侧肋弓的汇合点,中指定位于此,食指紧贴中指并拢; b) 左手的掌根部贴于右手食指并平放,使掌根部的横轴与胸骨的长轴重合; c) 将右手放在左手的手背上,双手掌根重叠,十指相扣,掌心翘起,手指离开胸壁; d) 手臂伸直,垂直向下用力,放松时掌根不要离开胸壁,按压深度4cm〜5cm,按压频率为每分钟100次,按压与吹气的比例为30:2。 B.3.1.2 儿童按压部位为胸骨中下1/3交界处,方法如下: a) 救护人员右手中指置于伤员右侧肋弓下缘,沿肋弓向内上滑行到双侧肋弓的汇合点,中指定位于此,食指紧贴中指并拢; b) 左手的掌根部贴于右手食指并平放,使掌根部的横轴与胸骨的长轴重合; c) 左手手臂伸直,垂直向下用力,放松时掌根不要离开胸壁,按压深度约为胸廓前后径的1/3,按压频率为每分钟100次,按压与吹气的比例为30:2; d) 儿童也可使用双手掌根按压,同B.3.1.Id),但力量需减小。 B.3.1.3 婴儿按压部位为两乳头连线与胸骨正中线交界处下方一横指处,方法如下: a) 救护人员用一手食指置于婴儿两乳头连线与胸骨交界处; b) 中指、无名指与食指并拢置于胸骨上; c) 将食指抬起,中指、无名指同时用力垂直向下按压,放松时手指不要离开胸壁。按压深度约为胸廓前后径的1/3〜1/2,按压频率为每分钟100次,按压与吹气之比为30:2。 B.3.2 重新评估呼吸、循环体征 连续进行五个周期的按压、吹气后,重新评估伤员呼吸、脉搏,用时不超过10s。如果伤员没有呼吸、脉搏,立即使用自动体外除颤器进行除颤。 B.4 体外电击除颤 使用自动体外除颤器(AED)进行除颤,保持按压、吹气继续进行。操作方法如下: a) 将两块电极片分别贴于伤员右侧锁骨下方和左胸左乳头外侧,电极片必须与皮肤接触严实完好; b) 将电极片插头插入AED主机插孔,开启电源; c) AED自动分析心率,严禁触碰伤员; d) AED发出是否进行除颤的建议,有除颤指征时,应使救护人员及围观者远离伤员; e) 除颤结束后,再次分析心律,根据AED指示再次除颤或继续以30:2的比例实施心肺复苏,直至心肺复苏有效或终止。 B.5 心肺复苏有效或终止 B.5.1心肺复苏有效指标 如伤员出现以下征兆时,表明心肺复苏有效: a) 瞳孔由大变小; b) 面色(口唇)由发绀转为红润; c) 恢复可探知的动脉搏动、自主呼吸; d) 伤员眼球能够活动,手脚抽动、呻吟。 B.5.2 心肺复苏终止指标 心肺复苏应坚持连续进行30min,如有以下情况可考虑终止: a) 心肺复苏有效; b) 专业医疗救护人员到场接替; c) 医生到场确定伤员死亡; d) 环境安全危及施救者。 附录C (资料性附录)伤情检查及处置记录单《伤情检查及处置记录单》的式样见表C. 1

附录D (规范性附录)伤员搬运方法D.1 徒手搬运D.1.1 适用对象 徒手搬运适用于紧急搬运或短距离运送,慎用于疑有脊椎损伤的伤员。 D.1.2 拖行法 适用于现场环境危险、必须将伤员移至安全区域的情况。 救护人员位于伤员背后,将双手置于伤员腋下,缓慢向后拖行。 D.1.3 扶行法 适用于伤势轻微、能够步行的清醒伤员。 救护人员位于伤员一侧,将伤员靠近救护人员一侧的手臂抬起,绕过救护人员肩部。救护人员外侧的手紧握伤员的手臂,另一只手扶持其腰,使伤员身体略靠向救护人员。 D.1.4 抱持法 适用于儿童和体重轻的伤员。 救护人员位于伤员一侧,贴近伤员身旁蹲下。一只手臂从伤员的腋下绕过其肩背,环抱伤员身体另一只手臂托起伤员大腿,将伤员抱起。 D.1.5 爬行法 适用于狭小空间及火灾烟雾现场的伤员搬运。 救护人员俯身跪于伤员髋部,将伤员的双手用绷带捆绑后套于救护人员颈部,使伤员的头、颈、肩部 离开地面,救护人员的双手着地,拖带伤员爬行前进。 D.1.6 背驮法 不适用于呼吸困难或胸部创伤人员。 救护人员蹲于伤员身前,将伤员上肢拉向胸前,使伤员前胸紧贴救护人员后背。用双手托起伤员的大腿中部,使其大腿向前弯曲。救护人员站立平稳后缓步前行。 D.1.7 肩掮法 不适用于疑有脊椎受伤的伤员。 救护人员呈半蹲位,将伤员的躯干绕过救护人员颈背部,伤员上肢垂于胸前。救护人员一手压伤员上肢,一手托伤员臀部,将伤员掮在肩上,缓步前行。 D.1.8 双人抬式法 适用于无骨折、前臂无损伤的伤员。 扶伤员坐起,将伤员的双臂交叉于胸前。一名救护人员在伤员背后蹲下,将双臂从腋下穿过,抓紧伤员的手腕及前臂。另一名救护人员在伤员腿前蹲下,将双臂穿过伤员两腿近足踝部位,用力抓紧。 D.1.9 双手搭椅法 两名救护人员分别蹲在伤员两旁,各伸出一手在伤员的背后交叉后抓住伤员的腰带,另外两手在伤员的大腿下互扣手腕,一同缓慢站起。 D.1.10 双人杠轿法 两名救护人员相向蹲在伤员背后,各自用右手紧握左手腕,左手再紧握对方右手腕,组成杠轿。伤员将两手臂分别绕过救护人员颈部,坐在杠轿上。 D.2 担架搬运 D.2.1 现场救护中宜使用担架搬运伤员。 D.2.2 使用担架搬运需要四人,一人位于伤员头部,单膝跪地,双手掌抱于头部两侧轴向牵引颈部,另外三人分别位于伤员肩部、髋部和踝部,同时用力平稳将伤员抬起。 D.2.3 将伤员头部向前,足部向后固定于担架上。针对伤员伤情确定伤员体位: a) 骨折伤员取平卧位; b) 昏迷伤员取侧卧位; c) 呼吸困难、胸部损伤的伤员取半卧位; d) 伤员腹部损伤应屈膝、抬高足踝部; e) 伤员下肢损伤应抬高伤肢。 D.2.4 搬运时须四人相互配合,协调一致,保持平衡,密切注意伤员伤情变化并及时处理。 附录E (规范性附录)骨折固定方法E.1 锁骨骨折E.1.1 锁骨固定带固定 伤员取坐位,双肩向后正中线靠拢,安放锁骨固定带。 E.1.2 三角巾固定 将三角巾折叠成适当宽带,中央放在前臂下1/3处,一底角放于健侧肩上,另一底角放于伤侧肩上并绕颈与健侧底角在颈侧方打结,将前臂悬吊于胸前。 E.2 肱骨骨折 E.2.1 肢体固定气囊固定 伤员手臂伸直,安放肢体固定气囊,抽气固定 。 E.2.2 铝芯塑型夹板固定 按上臂长度将夹板制成U型,屈肘套于上臂,用绷带缠绕固定。前臂用绷带或三角巾悬吊于胸前。 E.2.3 木板固定 将两块木板分别置于上臂内外侧,加衬垫,用三角巾或绷带捆绑固定,屈肘位悬吊于胸前,指端露出。 E.2.4 三角巾固定 操作方法应符合GB/T23648-2009附录F中F.1.2的规定。 E.3 前臂骨折 E.3.1 肢体固定气囊固定 伤员手臂伸直,安放肢体固定气囊,抽气固定 E.3.2木板固定。 E.3.2 木板固定 操作方法应符合GB/T23648-2009附录F中F.1.1的规定。 E. 4 股骨干骨折 E.4.1 躯体固定气囊固定 将伤员平卧位放置于躯体固定气囊上,抽气固定。 E.4.2 木板固定 操作方法应符合GB/T23648-2009附录F中F.1.3的规定。 E.4.3 健肢固定 将双下肢并拢,两膝、两踝及两腿间骨突出部加衬垫,用四条宽带将伤肢固定在对侧健肢上。先使用“8”字法固定足踝,再固定髋部和骨折上、下两端。 E.5 小腿骨折 E.5.1 肢体固定气囊固定 伤员取平卧位,安放肢体固定气囊,抽气固定。 E.5.2 木板固定 操作方法应符合GB/T 23648-2009附录F中F.1.4的规定。 E.5.3 健肢固定 将双下肢并拢,两膝、两踝及两腿间骨突出部加衬垫,用四条宽带将伤肢固定在对侧健肢上。先使用“8”字法固定足踝,再固定膝部和骨折上、下两端。 E.6 脊柱骨折 E.6.1 颈椎固定 双手牵引伤员头部恢复颈椎轴线位,为伤员佩戴颈托。 E.6.2 胸、腰椎骨 E.6.2.1 躯体固定气囊固定 将伤员平卧位放置于躯体固定气囊上,抽气固定。 E.6.2.2 脊柱板固定 将伤员平卧位放置于脊柱板上,用四条宽带将伤员固定在脊柱板上。先使用“8”字法固定足踝,再固定胸部、髋部和双下肢。 E.6.2.3 木板固定 用一长、宽与伤员身高、肩宽相仿的木板做固定物,将伤员平卧位放置于木板上,保持身体平直,头颈部、足踝部及腰后空虚处加衬垫,用四条宽带将伤员固定在脊柱板上。先使用“8”字法固定足踝,再固定胸部、髋部和双下肢。 E.7 骨盆骨折 E.7.1 躯体固定气囊固定 将伤员平卧位放置于躯体固定气囊上,抽气固定。 E.7.2 三角巾固定 伤员取平卧位,两膝下放置衬垫,膝部屈曲,用宽带从臀后向前绕骨盆捆扎,在两腿间或一侧打结固定,两膝间、两踝间加放衬垫,用宽带捆扎膝部,“8”字法固定足踝。 参考文献【1】DL/T692—2008 电力行业紧急救护技术规范【2】公安部消防局.公安消防部队灭火救援训练与考核大纲(试行) 【3】救护员指南(中国红十字会救护员培训教材) 【4】救护(中国红十字会救护师资培训教材) 【5】美国心脏学会.心肺复苏与心血管急救指南(2005) 【6】NFPA450-2009 Guide for Emergency Medical Services and Systems. 【7】NFPA1582-2003 Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments.

|

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准