前言中华人民共和国消防救援行业标准

消防用红外热像仪 Infrared thermal imagers for fire service

XF/T 635-2023 2023-07-19发布 2023-10-19实施

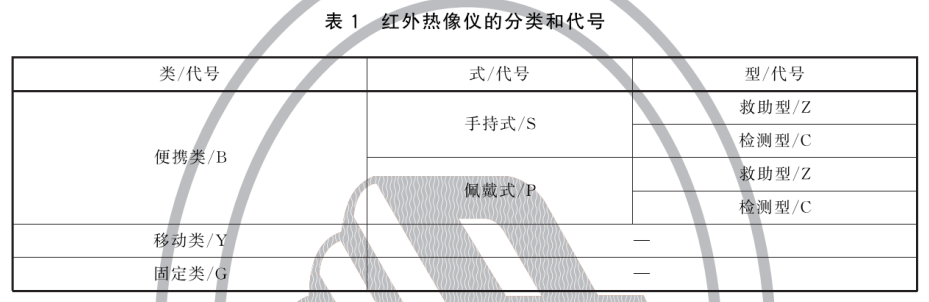

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。中华人民共和国应急管理部 本文件代替XF/T635-2006《消防用红外热像仪》,与XF/T 635-2006相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: a)更改了标准的适用范围(见第1章); b)增加了“便携类红外热像仪”、“移动类红外热像仪”和“固定类红外热像仪”的定义(见3.2、3.3、3.4); c)更改了“救助型红外热像仪”和“检测型红外热像仪”的定义(见3.5和3.6,2006年版的3.13和3.14); d)增加了“F数”的定义(见3.17); e)删除了条款“4.1结构”(见2006年版的4.1); f)更改了消防用红外热像仪的分类方法(见第4章,2006年版的4.2); g)更改了型号编制方法(见第5章,2006年版的第5章); h)增加了移动类和固定类红外热像仪的采样帧速率要求(见6.1.1); i)增加了探测器要求(见6.1.2); j)更改了红外热像仪的功能要求(见6.2,2006年版的6.2); k)增加了佩戴式红外热像仪的质量要求(见6.3.2); l)更改了空间分辨力的指标要求(见6.3.3,2006年版的6.3.3)、噪声等效温差的指标要求(见6.3.4,2006年版的6.3.4)、测温范围的要求(见6.3.5,2006年版的6.3.5); m)增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪的测温精度要求(见6.3.6); n)更改了温度漂移的要求(见6.3.7,2006年版的6.3.7)、红外热像仪的连续稳定工作时间要求(见6.3.8,2006年版的6.3.8); o)增加了佩戴式红外热像仪的特定环境温度持续工作时间要求(见6.3.9)、佩戴式红外热像仪的抗跌落性能要求(见6.3.10); p)更改了救助型红外热像仪的外壳防护等级要求,增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪外壳防护性能的要求(见6.3.11,2006年版的6.3.11); q)更改了高低温贮存试验的试验条件,删除了湿热贮存试验(见6.3.12,2006年版的6.3.12); r)更改了机械环境适应性能的试验条件,增加了移动类、固定类和佩戴式红外热像仪的机械环境适应性能要求(见6.3.13,2006年版的6.3.12.6和6.3.12.7); s)增加了抗电干扰性能的要求(见6.3.14)、红外热像仪的耐盐雾性能要求(见6.3.15)、移动类红外热像仪的模拟火灾现场成像性能要求(见6.3.16); t)更改了“连续稳定工作时间”的试验方法(见7.6.8,2006年版的7.5.8); u)更改了“模拟火灾现场成像性能试验”的试验方法(见7.6.16,2006年版的7.5.13); v)更改了标志的要求(见9.1.1,2006年版的9.1.1)。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中华人民共和国应急管理部提出。 本文件由全国消防标准化技术委员会消防器具与配件分技术委员会(SAC/TC 113/SC 5)归口。 本文件起草单位:应急管理部上海消防研究所、浙江大立科技股份有限公司、辽宁省消防救援总队、新疆维吾尔自治区消防救援总队、广州飒特红外股份有限公司、武汉高德红外股份有限公司、深圳市中长成科技有限公司。 本文件主要起草人:张燕、李睿堃、田骅、滕伟黎、庞惠民、李德亮、郝广雨、何锋、吴继平、祝飞、黄立、陈苏。 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为: ——2006年首次发布为GA/T 635-2006,根据应急管理部2020年第5号公告,标准编号由GA/T 635-2006调整为XF/T 635-2006; ——本次为第一次修订。 1 范围本文件界定了消防用红外热像仪的术语和定义,并规定了其分类、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装与运输的要求。本文件适用于灭火救援、抢险救灾及消防安全检查和监测时所使用的便携类、移动类和固定类红外热像仪。 2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T 2423.3 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T 2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) GB 4715-2005 点型感烟火灾探测器 GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 GB/T 19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 21437.2-2021 道路车辆 电气/电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 GB/T 25480 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法 GB/T 28554 工业机械电气设备 内带供电单元的建设机械电磁兼容要求 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 红外热像仪 infrared thermal imager 通过红外光学系统、红外探测器及电子处理系统,将物体表面红外辐射转换成可分辨的图像信号的设备。 3.2 便携类红外热像仪 portable infrared thermal imager 使用电池供电,是可手持携带、固定佩戴于身体某一部位的红外热像仪。 3.3 移动类红外热像仪 movable infrared thermal imager 安装于移动载体上的红外热像仪。 3.4 固定类红外热像仪 fixed infrared thermal imager 固定安装于室内或室外用于监控区域温度的红外热像仪。 3.5 救助型红外热像仪 infrared thermal imager for rescue 采用电池供电,具备红外图像显示和温度指示功能,能在黑暗环境、浓烟和高温火场等环境下使用,辅助消防员搜寻被困人员、侦测高温位置等用途的便携类红外热像仪。 3.6 检测型红外热像仪 infrared thermal imager for detection 防火监督人员进行防火检查所使用的能实现图像显示、温度分析和图像存储,并实时给出被测目标的温度及分布等图像信息的便携类红外热像仪。 3.7 信噪比 signal to noise ratio 红外热像仪正常工作时,信号电压的峰值和噪声电压均方根值之比。 3.8 噪声等效温差 noise equivalent temperature difference(NETD) 用红外热像仪观察一个低空间频率的圆形或方形靶标,当其视频信号信噪比(S/N)为1时,目标与背景之间的等效温差,简称NETD。 3.9 空间分辨力 spatial resolution 红外热像仪分辨物体空间几何形状细节的能力,与所使用的红外探测器像元面积大小、光学系统焦距和像质、信号处理电路带宽等有关。一般也可用探测器像元张角(DAS)或瞬时视场来表示。 注:此参数通常可由公式近似计算得出:空间分辨力=(2×π×水平视场角度(°))/(360×水平像元数)。 3.10 测温精度 temperature measurement accuracy 在最大测温范围内,允许的最大温度误差。 3.11 测温范围 temperature measurement range 红外热像仪在允许温度误差范围内所能进行有效测量的最大温度范围。 3.12 温度漂移 temperature drift 因环境温度变化引起温度测量值的漂移量。 3.13 采样帧速率 frame sampling rate 采集两帧图像时间间隔(s)的倒数。 3.14 工作波段 operating waveband 红外热像仪所响应的红外波长范围。 3.15 工作环境温度 operating environment temperature 红外热像仪在工作时的外界温度。 3.16 F数 F-number F数即光圈数,是光学系统中镜头焦距与入瞳直径之比。 4 分类红外热像仪的分类和代号见表1。

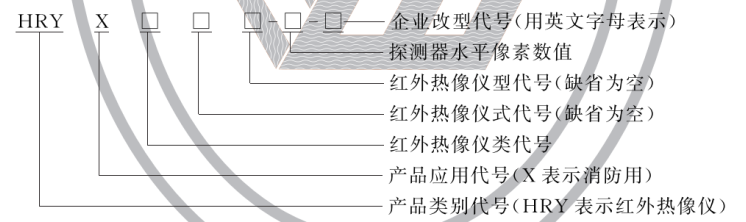

5 型号红外热像仪产品型号由产品类别代号、产品应用代号、红外热像仪类代号、红外热像仪式代号、红外热像仪型代号、探测器水平像素数值和企业改型代号组成,其编制形式为:

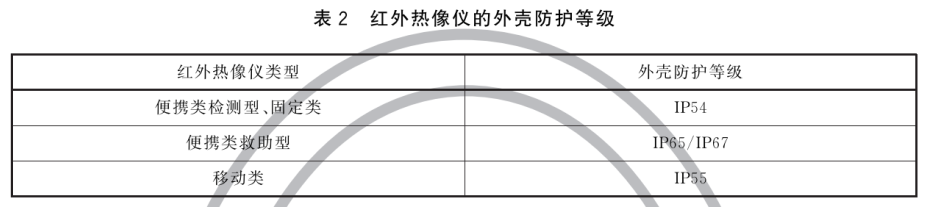

示例:HRYXBSZ-160-A表示便携类手持式救助型A型消防用红外热像仪,水平像素为160。 6 技术要求6.1 基本要求6.2 功能要求 6.3 性能要求 6.1 基本要求6.1.1 采样帧速率红外热像仪的采样帧速率应不小于25帧/s。 6.1.2 探测器像素 红外热像仪的成像器件像素应不小于160×120。 6.1.3 工作波段 红外热像仪的工作波段应为8μm~14μm。 6.1.4 红外热像仪的使用环境要求 红外热像仪使用环境要求如下: a)一般工作环境温度:-10℃~50℃; b)特定工作环境温度:50℃~260℃(救助型); c)工作环境湿度:≤85%(40℃时); d)存贮环境温度:-33℃~60℃。 6.2 功能要求6.2.1 便携类红外热像仪便携类红外热像仪应具有下列功能。 a)显示功能:应带有显示屏,在红外方式下,至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式,具有温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。 b)低电量报警功能:应具有声或光报警或低电量提示功能。 c)图像降噪功能。 d)拍照或摄像及存储功能。 e)照片或录像的回放功能(救助型可不具备)。 f)单点或多点温度显示功能。 g)操作提示功能:具备中文的操作菜单或提示功能。 h)修正功能:输入目标距离、目标发射率、环境温度、相对湿度后,自动计算修正大气透过率和目标表面发射率对测量结果的影响(救助型可不具备)。 6.2.2 移动类红外热像仪 移动类红外热像仪应具有下列功能。 a)显示功能:在红外方式下,至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式,具有温度标尺显示功能。 b)单点测温及显示功能。 c)视频存储功能(本机或后端实现)。 6.2.3 固定类红外热像仪 固定类红外热像仪应具有下列功能。 a)显示功能:在红外方式下,至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式,具有温度标尺显示功能,最热点捕捉和温度显示功能,测量温度超过某设定值时报警功能。 b)具有调焦、图像缩放、平移和存储功能(本机或后端实现)。 6.3 性能要求6.3.1 外观主机及其各种配件的壳体不应出现明显的划伤、凹陷、变形、脱漆,壳体应清洁无污迹。装饰件文字、数字、符号标志应正确、易辨、清晰。 6.3.2 质量 便携类红外热像仪的质量要求如下: a)手持式红外热像仪的质量应不大于2kg(包括电池); b)佩戴式红外热像仪的质量应不大于1.5kg(包括电池)。 6.3.3 空间分辨力 便携类救助型红外热像仪的空间分辨力应不大于3.5 mrad,其他类型的空间分辨力应不大于2.5 mrad。 6.3.4 噪声等效温差(NETD) 当环境温度在23℃±5℃,焦距50mm,F数为1时,NETD宜不大于0.1K。 6.3.5 测温范围 测温范围要求如下: a)手持式救助型红外热像仪应能测-20℃~1000℃范围内(包含-20℃、1000℃)的温度; b)其他类型红外热像仪应能测-20℃~600℃范围内(包含-20℃、600℃)的温度。 6.3.6 测温精度 便携类检测型、固定类红外热像仪的测温精度在100℃以内(包含100℃)应控制在±2℃以内(包含±2℃),在100℃以上应控制在测量值(℃)的±2%以内(包含±2%)。其他类型红外热像仪的测温精度在100℃以内(包含100℃)应控制在±10℃以内(包含±10℃),在100℃以上应控制测量值(℃)的±10%以内(包含±10%)。 6.3.7 温度漂移 在不同环境温度工作时,便携类检测型、固定类红外热像仪对黑体温度测量值的漂移量不应大于2℃(黑体设定温度不大于100℃时)或黑体设定温度的2%(黑体设定温度大于100℃时),其他类型的红外热像仪不应大于5℃(黑体设定温度不大于100℃时)或黑体设定温度的5%(黑体设定温度大于100℃时)。 6.3.8 连续稳定工作时间 连续稳定工作时间要求如下: a)使用电池的红外热像仪连续稳定工作时间应不小于2h; b)使用车载电源的红外热像仪连续稳定工作时间应不小于24h; c)使用市电的红外热像仪连续稳定工作时间应不小于7d。 6.3.9 特定环境温度持续工作时间 救助型红外热像仪在特定环境温度下的持续工作时间如下: a)80℃时,30min; b)120℃时,10 min; c)260℃时,5min。 注:显示部分在消防面罩内的救助型红外热像仪,显示部分无需满足此条要求,其余部分仍需满足此条要求。 6.3.10 抗跌落性能 便携类红外热像仪以三个方向(x、y、z)从1m高度各自由跌落到混凝土地面一次后,检查红外热像仪功能,应符合6.2的要求(外壳配件允许更换)。 6.3.11 外壳防护性能 红外热像仪的外壳防护等级应符合表2的要求。

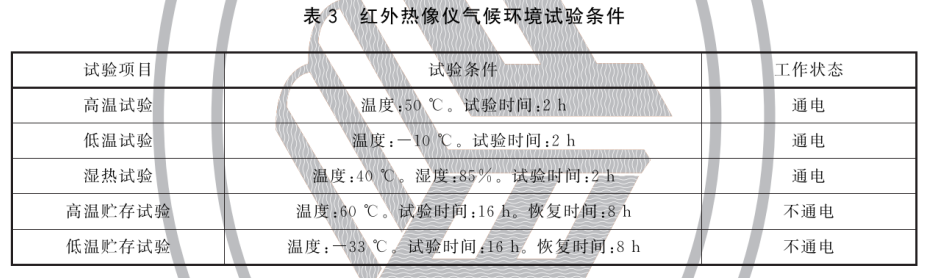

6.3.12 气候环境适应性能 红外热像仪应耐受表3所示的气候环境试验,试验后,检查红外热像仪的功能,应符合6.2的要求。

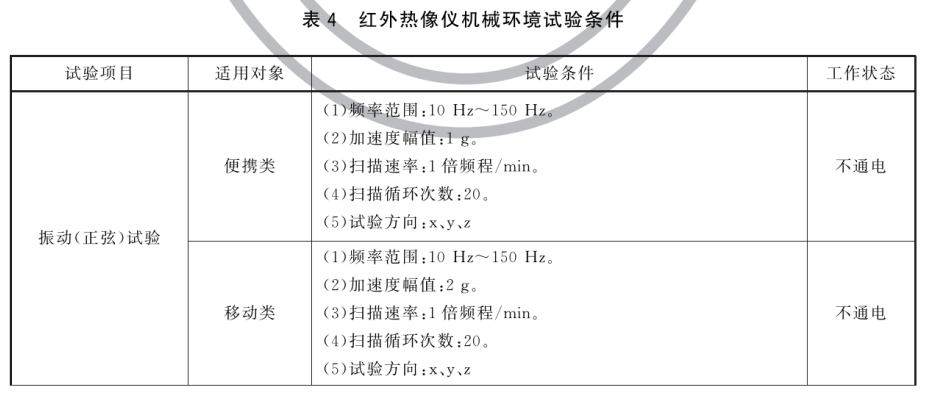

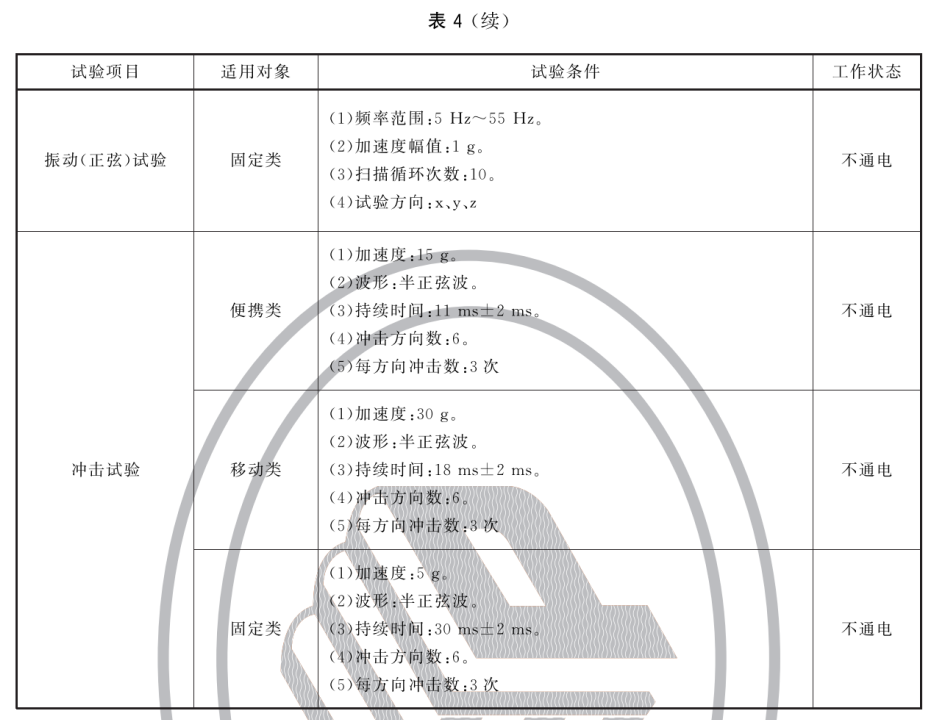

6.3.13 机械环境适应性能 红外热像仪应耐受表4所示的机械环境试验,试验后,检查红外热像仪的功能,应符合6.2的要求。

6.3.14 抗电干扰性能 红外热像仪应耐受表5所示的抗电干扰试验,试验期间,红外热像仪应能正常显示,试验后,检查红外热像仪的功能,应符合6.2的要求。

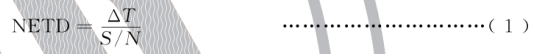

6.3.15 耐盐雾性能 红外热像仪应经历试验周期为96h的盐雾试验,试验后,检查红外热像仪的功能,应符合6.2的要求。 6.3.16 模拟火灾现场成像性能 移动类、便携类救助型红外热像仪应能在浓烟中显示目标体的图像。 7 试验方法7.1 设备仪器的误差·7.2 实验室要求 7.3 试验设备 7.4 探测器检查 7.5 功能试验 7.6 性能试验 7.1 设备仪器的误差用于试验的仪器设备的允许误差或准确度应符合相关计量标准的要求。7.2 实验室要求实验室室内照明不应使图像质量受到明显的影响。实验室温度23℃±5℃,相对湿度40%~80%,达到清洁要求。7.3 试验设备7.3.1 NETD测试设备NETD测试设备包括下列内容。 a)标准温差黑体,具体参数要求如下: 1)温度准确度:±0.03K; 2)发射率:≥0.97; 3)温度均匀性:±0.01℃; 4)温差源发射面积:满足试验要求; 5)最大可用孔径面积:满足试验要求。 b)光学平台。 c)准直光管。 d)焦距至少大于被测红外热像仪焦距3倍、通光口径大于红外热像仪接收口径的准直镜,用于将发散光转换成平行光,模拟无穷远处的红外辐射。 e)靶标切换系统。 f)高分辨率监视器。 g)计算机及信号采集处理系统。 7.3.2 精密黑体 测试用精密黑体包括下列内容。 a)低温精密黑体,具体参数要求如下: 1)温度范围:-25℃~100℃; 2)准确度:±0.2℃; 3)发射率:0.99±0.01; 4)稳定度:±0.05℃。 b)中温精密黑体,具体参数要求如下: 1)温度范围:50℃~1050℃; 2)准确度:±0.06℃或±0.01%(取绝对值大者); 3)发射率:0.99±0.01; 4)稳定度:±0.1℃。 7.4 探测器检查在试验前应先检查探测器像素、工作波段等相关资料,应符合6.1.2、6.1.3的要求。7.5 功能试验对样品进行功能操作,应符合6.2的要求。7.6 性能要求7.6.1 外观目测并通过手感进行检查,结果应符合6.3.1的要求。 7.6.2 质量 用量程为5kg,精度为3级的电子秤称红外热像仪的质量,结果应符合6.3.2的要求。 7.6.3 空间分辨力 用红外评估系统和相应的靶标进行试验,结果应符合6.3.3的要求。 7.6.4 噪声等效温差(NETD) 调节标准温差黑体的温差设置(ΔT=2K),目标图像占全视场1/10以上,分别测量信号及噪声电压,按公式(1)计算:

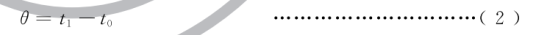

式中: ΔT——设定温差; S——信号电平; N——均方根噪声电平。 结果应符合6.3.4的要求。 7.6.5 测温范围 按7.6.6的试验方法进行,结果应符合6.3.5的要求。 7.6.6 测温精度 把黑体置于规定的工作距离,使红外热像仪能清晰成像,准确测温。黑体温度设置为红外热像仪测温范围每一量程的最高、最低和中点。读出红外热像仪测得的数据。 当t0≤100℃时,按公式(2)计算:

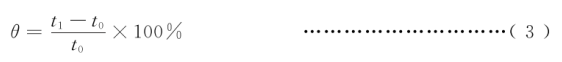

当t0>100℃时,按公式(3)计算:

式中: θ——测温精度; t0——已知标准黑体温度,单位为摄氏度(℃); t1——红外热像仪测温读数,单位为摄氏度(℃)。 结果应符合6.3.6的要求。 7.6.7 温度漂移 将红外热像仪置于恒温恒湿箱内,设置黑体温度为红外热像仪测温范围内任一温度。先将恒温恒湿箱设置到20℃,待其稳定后,保温2h后开启红外热像仪,15min后开始测量黑体的温度,记录该读数t0。关闭红外热像仪,设置恒温恒湿箱的温度分别为-10℃和50℃,保温2h后开启红外热像仪,15 min后测量黑体的温度,记录该读数ti。 当t0≤100℃时,按公式(4)计算:

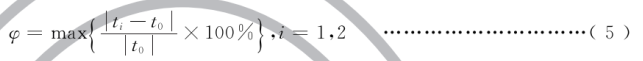

当t0>100℃时,按公式(5)计算:

式中: ti——红外热像仪在-10℃和50℃环境温度下的测温读数,单位为摄氏度(℃); t0——环境温度为20℃时的测温读数,单位为摄氏度(℃); φ——温度漂移。 结果应符合6.3.7的要求。 7.6.8 连续稳定工作时间 7.6.8.1 使用电池的红外热像仪,把黑体设置为50℃,置于规定的工作距离,使红外热像仪能清晰成像,准确测温。在非人工干预红外热像仪的条件下,每隔10min读出一次红外热像仪测温点的温度数据,读出的数据应满足6.3.6中测温精度的要求,连续稳定工作时间应符合6.3.8中a)的要求。 7.6.8.2 使用车载电源的红外热像仪,把黑体设置为50℃,置于规定的工作距离,使红外热像仪能清晰成像,准确测温。在非人工干预红外热像仪的条件下,每隔1h读出一次红外热像仪测温点的温度数据,连续测量8次,满24h时再测量1次,读出的数据应满足6.3.6中测温精度的要求,连续稳定工作时间应符合6.3.8中b)的要求。 7.6.8.3 使用市电的红外热像仪,把黑体设置为50℃,置于规定的工作距离,使红外热像仪能清晰成像,准确测温。在非人工干预红外热像仪的条件下,每天读出两次红外热像仪测温点的温度数据,每天两次之间间隔8h,读出的数据应满足6.3.6中测温精度的要求,连续稳定工作时间应符合6.3.8中c)的要求。 7.6.9 特定环境温度持续工作时间 7.6.9.1 将电热鼓风干燥箱温度调至80℃,使温度恒定。红外热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于80℃的电热鼓风干燥箱中,选择好观察对象、关闭好鼓风干燥箱箱门并开始计时,透过观测窗连续观测30min,仍能较好成像。随后,将红外热像仪从干燥箱中取出,关机,在室温下放置至少1h。 7.6.9.2 将电热鼓风干燥箱温度调至120℃,使温度恒定。红外热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于120℃的电热鼓风干燥箱中,选择好观察对象、关闭好鼓风干燥箱箱门并开始计时,透过观测窗连续观测10 min,仍能较好成像。接着,将红外热像仪从干燥箱中取出,关机,在室温下放置至少1h。 7.6.9.3 将电热鼓风干燥箱温度调至260℃,使温度恒定。红外热像仪开机,使其处于工作状态,并将其置于260℃的电热鼓风干燥箱中,选择好观察对象、关闭好鼓风干燥箱箱门并开始计时,透过观测窗连续观测5min,仍能较好成像。 注:7.6.9.1~7.6.9.3试验中可以取掉红外热像仪把手、手执带等附件。 7.6.10 抗跌落试验 手持红外热像仪或将红外热像仪置于自由跌落设备(佩戴式红外热像仪应按正常使用状态佩戴),连续三次以x、y、z三个方向将仪器从1m高度(地面与离它最近的产品部位)自由跌落到混凝土地面,拾取后开机,结果应符合6.3.10的要求。 7.6.11 外壳防护试验 7.6.11.1 便携类救助型红外热像仪,应按照GB/T4208-2017中13.4、13.6、14.2.5和14.2.7的方法进行试验,结果应符合6.3.11的要求。 7.6.11.2 移动类红外热像仪,应按照GB/T4208-2017中13.4、13.5和14.2.5的方法进行试验,结果应符合6.3.11的要求。 7.6.11.3 固定类、便携类检测型红外热像仪,应按照GB/T4208-2017中13.4、13.5和14.2.4的方法进行试验,结果应符合6.3.11的要求。 7.6.12 气候环境适应性能试验 7.6.12.1 高温试验 按照表3的试验条件和GB/T2423.2的方法进行,结果应符合6.3.12的要求。 7.6.12.2 低温试验 按照表3的试验条件和GB/T2423.1的方法进行,结果应符合6.3.12的要求。 7.6.12.3 湿热试验 按照表3的试验条件和GB/T2423.3的方法进行,结果应符合6.3.12的要求。 7.6.12.4 高温贮存试验 按照表3的试验条件和GB/T 2423.2的方法进行,结果应符合6.3.12的要求。 7.6.12.5 低温贮存试验 按照表3的试验条件和GB/T 2423.1的方法进行,结果应符合6.3.12的要求。 7.6.13 机械环境适应性能试验 7.6.13.1 振动(正弦)试验 将红外热像仪固定于振动台上,按照表4的试验条件和GB/T 2423.10的方法进行,结果应符合6.3.13的要求。 7.6.13.2 冲击试验 将红外热像仪固定于振动台上,按照表4的试验条件和GB/T 2423.5的方法进行,结果应符合6.3.13的要求。 7.6.14 抗电干扰性能试验 按照表5的试验条件和表6中相应的试验方法进行,结果应符合6.3.14的要求。 7.6.15 盐雾试验 红外热像仪按照6.3.15的要求和GB/T 2423.17的相关方法进行试验,结果应符合6.3.15的要求。

7.6.16 模拟火灾现场成像性能试验 7.6.16.1 试验装置及仪器要求如下: a)试验应在特定的烟箱中完成,烟箱的内部空间尺寸应满足测试距离及光学烟密度计等测量仪器的布置要求; b)试验烟参照GB4715-2005附录G~附录J中试验火SH1~SH4的燃料产生; c)目标物体为黑体辐射源,辐射源发射面积尺寸为Φ60mm~Φ80mm或(10±2)cm×(10±2)cm。 7.6.16.2 试验步骤如下: a)将黑体辐射源放置在烟箱通道一端,黑体温度设置为37℃±1℃,待其稳定; b)将红外热像仪固定于紧固装置上,使热像仪镜头正对黑体发射面,镜头与发射面之间相距1m; c)待黑体温度稳定,开启热像仪,使箱内分别产生SH1~SH4试验烟雾,用光学烟密度计测量箱内烟雾减光率,在减光率从0%升至100%的过程中,持续观测热像仪屏幕中目标物体图像,结果应符合6.3.16的要求。 8 检验规则8.1 型式检验8.2 出厂检验 8.1 型式检验8.1.1 有下列情况之一时,应进行型式检验:a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定; b)产品的设计、结构、材料、零部件、元器件、生产工艺、生产条件等发生改变,可能影响产品质量时; c)产品标准规定的技术要求发生变化时; d)停产一年及以上恢复生产时; e)产品质量监督部门提出进行型式检验要求时; f)其他通过型式检验才能证明产品质量的情况。 8.1.2 型式检验的项目为第6章和9.1.1规定的内容。 8.1.3 型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽取,样本大小为2台,抽样基数不小于5台。 8.1.4 型式检验项目试验结果应全部符合本文件方为合格。 8.2 出厂检验8.2.1 产品应经出厂检验合格后方可出厂。8.2.2 出厂检验项目为6.2、6.3.1~6.3.6、6.3.8、6.3.11和9.1.1。 8.2.3 出厂检验项目中6.3.3、6.3.4、6.3.8、6.3.11为抽检项目,样本数量为不小于每批次的5%且不小于2台,其余项目为全检项目,每批次产品逐个检验。 8.2.4 若出厂检验项目全部合格,则判该批合格。若抽检项目出现不合格,则按抽样规则在同批产品中加一倍抽样,再次对不合格项进行检验,若仍不合格,则判该批不合格。若全检项目中出现不合格,则判该个产品不合格,在抽检项目合格的情况下,剔除不合格品后判该批合格。 9 标志、包装与运输9.1 标志9.2 包装与运输 9.1 标志9.1.1 红外热像仪上应有永久性铭牌,铭牌文字清晰,应至少包含以下内容:a) 制造厂名称; b)产品名称和型号; c)生产日期或编号; d)产品执行标准代号; e) 测温范围; f)使用环境要求; g)认证标志或批准文件的编号(如有)。 9.1.2 包装箱的标志应符合GB/T191的规定。 9.2 包装与运输9.2.1 红外热像仪的包装应符合GB/T13384-2008第5章的规定。9.2.2 红外热像仪的运输应满足GB/T 25480的规定。

|

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

行业标准

行业标准