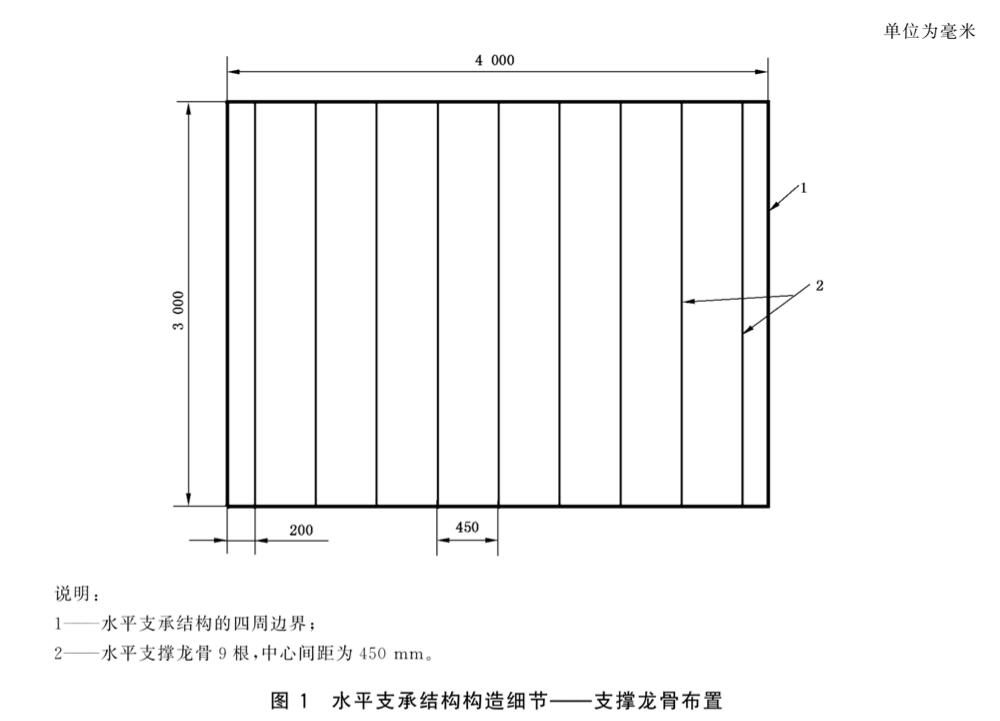

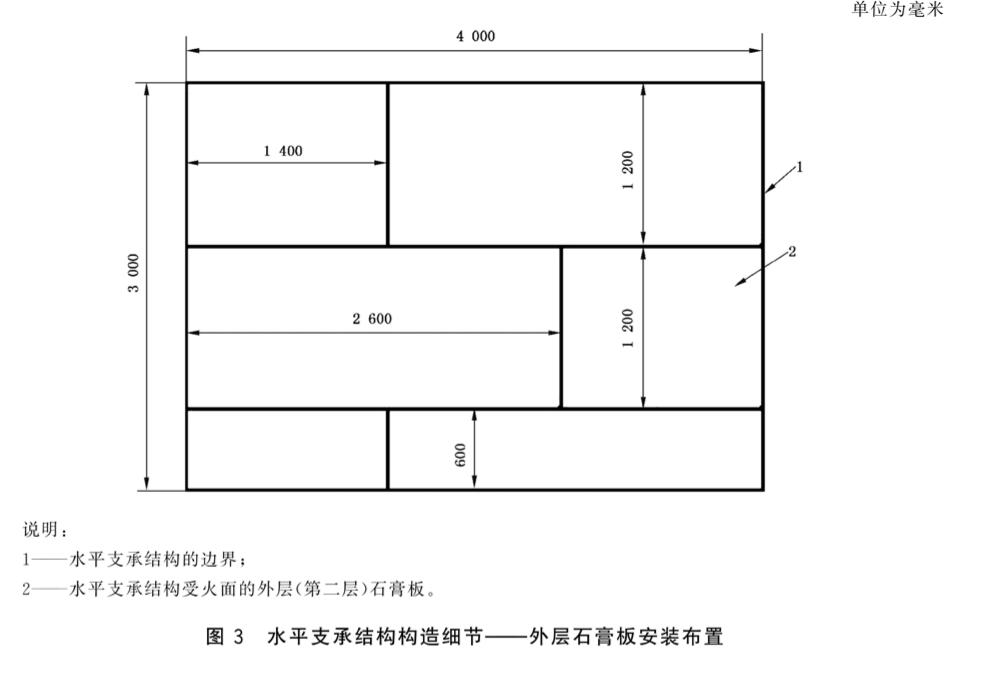

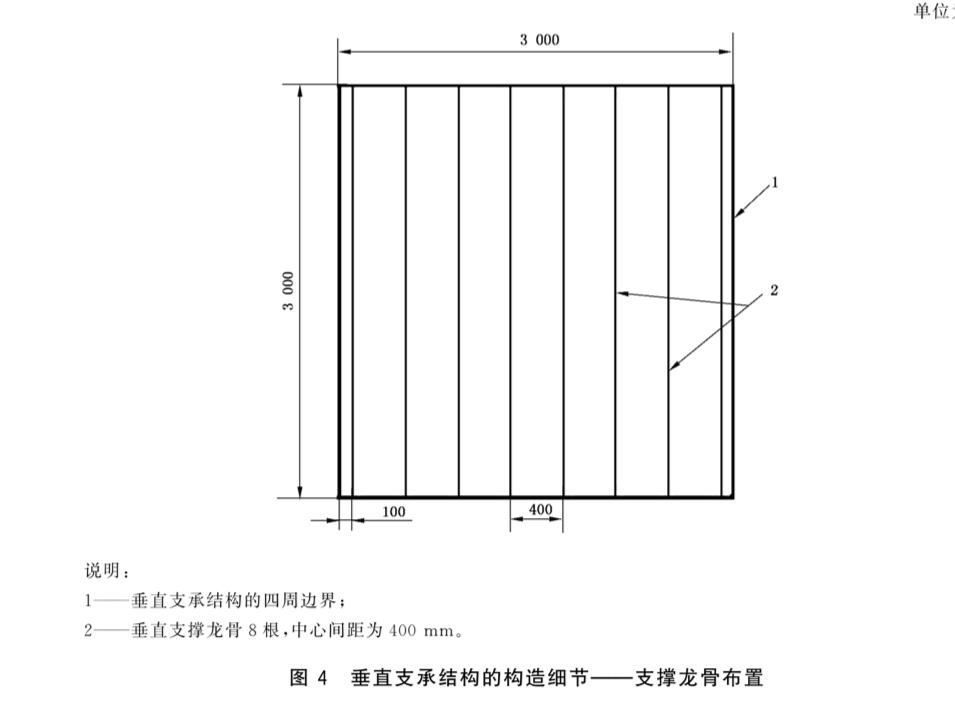

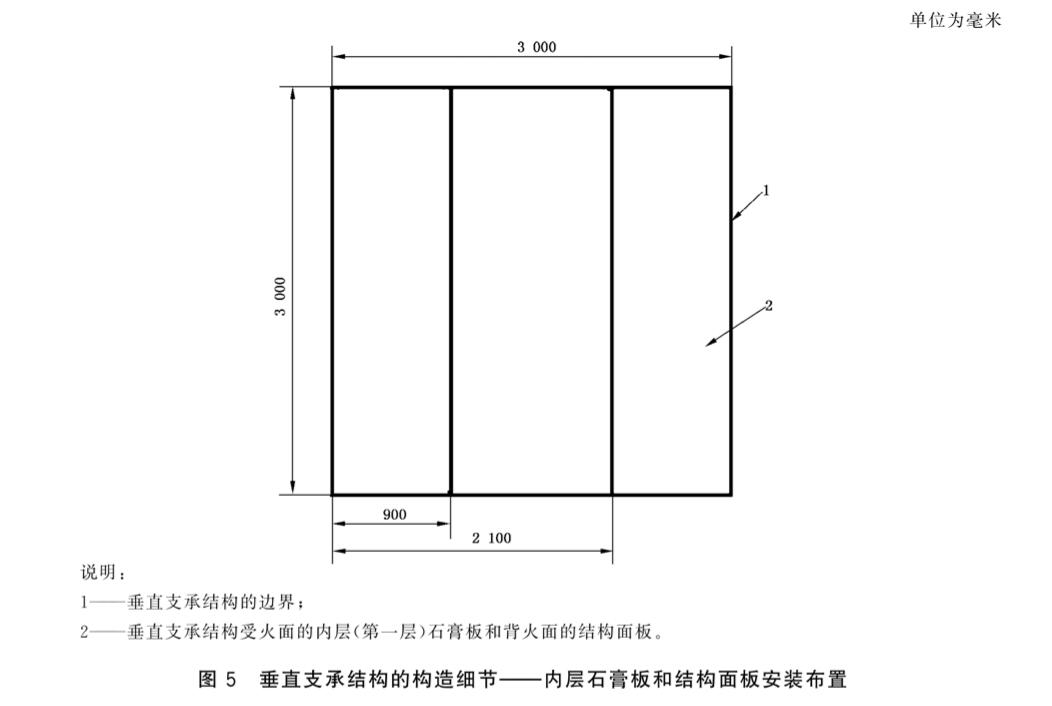

前言中华人民共和国国家标准 GB/T9978《建筑构件耐火试验方法》已经和计划发布以下部分:建筑构件耐火试验方法 第2部分:耐火试验试件受火 作用均匀性的测量指南 Fire Resistance Tests-Elements of building construction-Part 2:Guidance on measuring uniformity of furnace exposure on test samples (ISO/TR834-2:2009,Fire Resistance Tests一Elements of building construction-Part 2:Guidance on measuring uniformity of furnace exposure on test sampies,MOD) GB/T 9978.2-2019 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 2019-12-10发布 2020-07-01实施 ——第1部分:通用要求; ——第2部分:耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南; ——第3部分:试验方法和试验数据应用注释; ——第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求; ——第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求; ——第6部分:梁的特殊要求; ——第7部分:柱的特殊要求; ——第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求; ——第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求; .…… 本部分为GB/T9978的第2部分。 本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。 本部分使用重新起草法修改采用ISO/TR834-2:2009《耐火试验建筑构件第2部分:耐火试验试件受火作用均匀性的测量指南》。 本部分与ISO/TR834-2:2009相比在结构上有部分调整,附录A中列出了与ISO/TR834-2:2009的章条编号对照一览表。 本部分与ISO/TR834-2:2009相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在对应条款外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。 本部分由中华人民共和国应急管理部提出。 本部分由全国消防标准化技术委员会(SAC/TC113)归口。 本部分起草单位:应急管理部天津消防研究所。 本部分主要起草人:李希全、李涛、李国辉、赵华利、胡园、郑巍、黄伟、董学京、刁晓亮、阮涛、冉令譞、王铁杰、白斌。 引言按照GB/T9978.1的规定,在耐火试验炉中对试件进行耐火试验时,采用本标准推荐的试验方法,通过测量试验炉内多个位置的温度、空气流速和氧含量等参数,可判断试件的受火作用均匀性情况。推荐的试验方法采用低成本、易获取的轻质材料制作试件样品,能够最大程度减小不同样品之间水分含量的差别对试验结果的影响。1 范围GB/T9978的本部分规定了一种试验方法,用以测量试件在耐火试验炉中按照GB/T9978.1的规定进行耐火试验时的受火作用均匀性。本部分给出了模拟试件表面附近温度、空气流速和氧含量等参数测量仪器的类型和布置位置,模拟试件内部为冷弯型钢骨架,试件受火面的表面为石膏板。本部分不包括耐火试验炉的性能要求。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T9775纸面石膏板(GB/T 9775-2008,ISO6308:1980,MOD) GB/T9978.1建筑构件耐火试验第1部分:通用要求(GB/T9978.1-2008,ISO834-1:1999,MOD) 3 术语和定义GB/T9978.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。4 试验装置4.1 试验装置4.2 测量仪器及其应用 4.1 支承结构(模拟试件)4.1.1 支承结构采用冷弯型钢制作支撑龙骨,支撑龙骨的受火面安装有两层符合GB/T9775规定的耐火纸面石膏板(H类),每层石膏板的厚度不小于16mm;支撑龙骨的背火面安装一层厚度不小于18mm的结构面板。注:采用胶合板或刨花板作为典型的结构面板。 4.1.2 支承结构中,冷弯型钢支撑龙骨、耐火纸面石膏板和结构面板的详细组装构造见图1~图6。其中,图1~图3为水平支承结构,图4~图6为垂直支承结构。图示尺寸的支撑结构中,水平支承结构适用于开口尺寸为3m×4m的水平耐火试验炉;垂直支承结构适用于开口尺寸为3m×3m的垂直耐火试验炉。对应用于其他开口尺寸耐火试验炉的支承结构,相关尺寸需进行必要的修正。

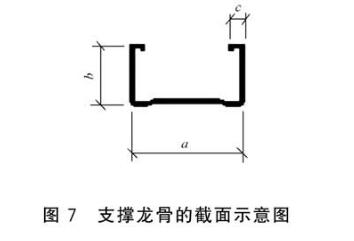

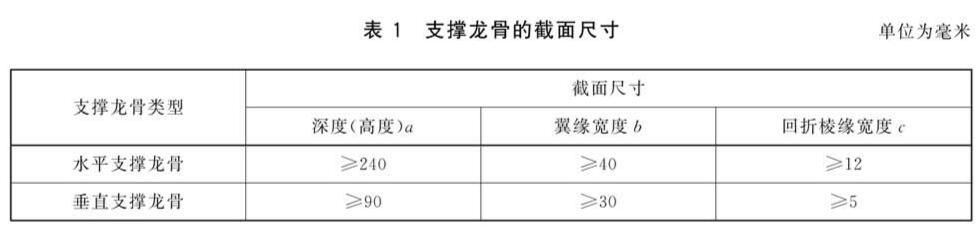

4.1.3 用于水平支承结构的冷弯型钢支撑龙骨,应采用厚度不小于1.4mm的钢板成型。水平支撑龙骨形状为C型(见图7),其截面尺寸应符合表1的规定。水平支撑龙骨应与相关的冷弯型钢边龙骨连接固定,边龙骨位于水平支承结构的边界上并垂直于水平支撑龙骨的方向,边龙骨的尺寸应与水平支撑龙骨相符,边龙骨与水平支撑龙骨之间应采用钢质螺钉进行连接固定。 注:边龙骨与水平支撑龙骨的连接也可以使用钢质角夹固定。 4.1.4 用于垂直支承结构的冷弯型钢支撑龙骨,应采用厚度不小于0.9mm的钢板成型。垂直支撑龙骨形状为C型(见图7),其截面尺寸应符合表1的规定。垂直支撑龙骨应与相关的冷弯型钢边龙骨连接固定,边龙骨位于垂直支承结构的顶部和底部,边龙骨的尺寸应与垂直支撑龙骨相符,边龙骨与垂直支撑龙骨之间应采用钢质螺钉进行连接固定。 注:边龙骨与垂直支撑龙骨的连接也可以使用钢质角夹固定。

4.1.5 支承结构中,相邻支撑龙骨之间的中心间距应为300mm~450mm。 4.1.6 支承结构受火面的内层(第一层)石膏板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接,典型的螺钉尺寸为:螺纹直径5mm,螺帽直径8mm,螺杆长度25mm。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm;螺钉与石膏板边缘之间的距离为10mm~15mm。 注:内层石膏板(第一层),即底层石膏板,与支撑龙骨相接触。 4.1.7 支承结构受火面的外层(第二层)石膏板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接,典型的螺钉尺寸为:螺纹直径5mm,螺帽直径8mm,螺杆长度40mm。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm,且与连接内层石膏板的螺钉间距为100mm;螺钉与石膏板边缘之间的距离为10mm~15mm。 注:直接受火的石膏板,即外层(第二层)石膏板,与内层石膏板(第一层)相接触。 4.1.8 结构面板与支撑龙骨之间应采用适宜的钢质螺钉进行连接。螺钉的连接位置位于每根支撑龙骨的中心轴线上,螺钉间距不大于200mm;螺钉与结构面板边缘之间的距离为10mm~15mm。 4.2 测量仪器及其应用4.2.1 用于支承结构受火面的表面附近温度测量的热电偶,其结构及精度要求应符合GB/T9978.1中有关耐火试验炉炉内温度测量热电偶的规定。4.2.2 用于支承结构受火面的表面气体流速测量的双向低速探测器,其结构如图8所示。探测器的探头由内径为D、长度为L=2D的不锈钢管制作(如D=14mm,L=28mm),该管分成两个相同的小室,两室之间的压差由长度(a)可调的支撑管连接到差压变送器测量。差压变送器的分辨率应满足微压差的测量需求,测量范围为0Pa~2000Pa。

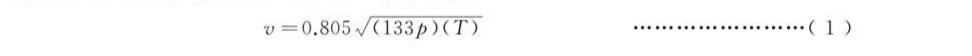

4.2.3 双向低速探测器附近的温度采用K型(镍铬-镍硅)快速响应且非接地的热电偶进行测量,热电偶丝应带有耐热护套,电偶丝的外径不大于1.5mm。 4.2.4 支承结构受火面的表面气体流速v,按式(1)进行计算:

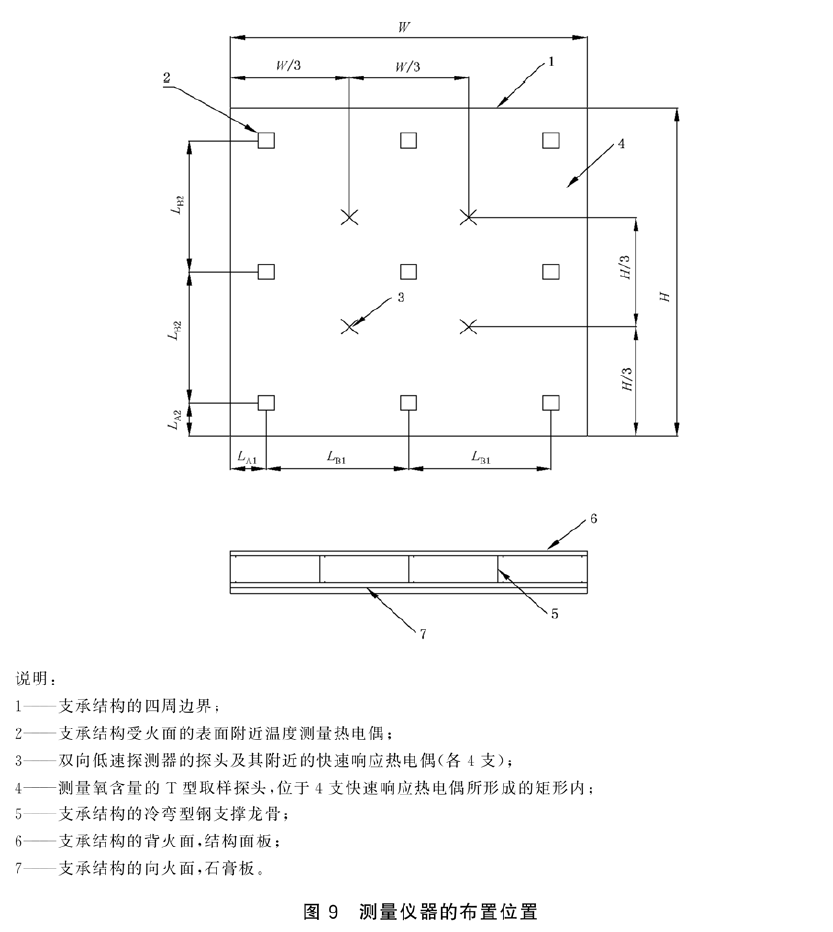

式中: v——支承结构受火面的表面气体流速,单位为米每秒(m/s); p——双向低速探测器测得的压差,单位为帕斯卡(Pa); T——快速响应热电偶测量的温度,单位为开尔文(K)。 4.2.5 从耐火试验炉内获取气体样本的氧含量测量取样探头结构应与GB/T9978.1中用于测量耐火试验炉内压力的T型探头一致。氧含量采用氧分析仪测量,测量精度不应低于±0.05%(氧的体积分数),响应时间不应超过3s。 4.2.6 热电偶、双向低速探测器和氧含量测量取样探头的布置如图9所示,支承结构受火面的表面温度测量热电偶不少于五支。 注:如耐火试验炉的开口尺寸为1700mm×1700mm或更小,则耐火试验炉的有效开口区域的每个角部布置一支热电偶,耐火试验炉的有效开口区域中心布置一支附加热电偶。

4.2.7 图9中的尺寸LA1及LA2应由测试实验室决定,但不应小于450mm。 4.2.8 图9中的尺寸LB1和LB2不应大于1700mm。 4.2.9 耐火试验炉的有效开口区域面积Aeff,按式(2)进行计算:

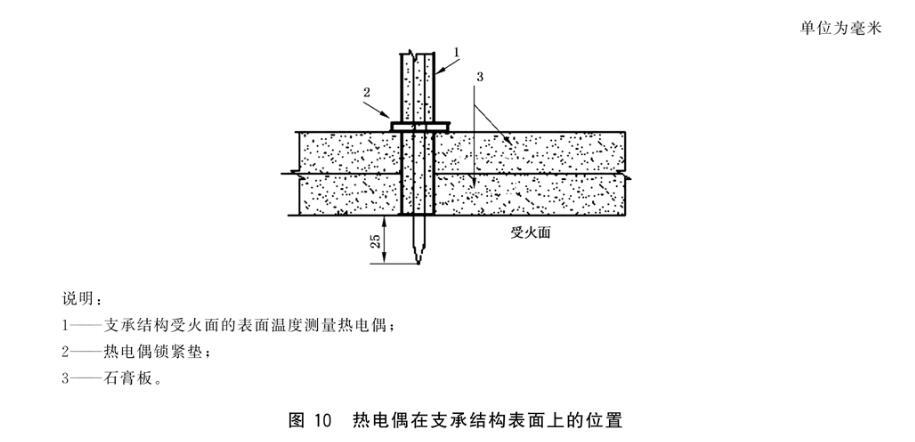

4.2.10 支承结构受火面的表面附近温度测量热电偶的安装位置如图10所示。

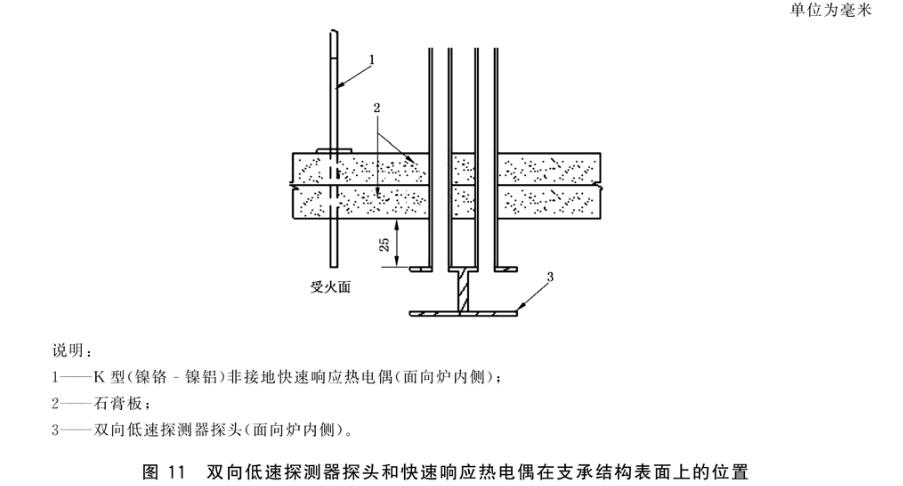

4.2.11 双向低速探测器的探头和快速响应热电偶应放置在石膏板的受火面,如图11所示。相邻探头的方向应旋转90°。探头和热电偶之间的距离应在50mm和150mm之间。

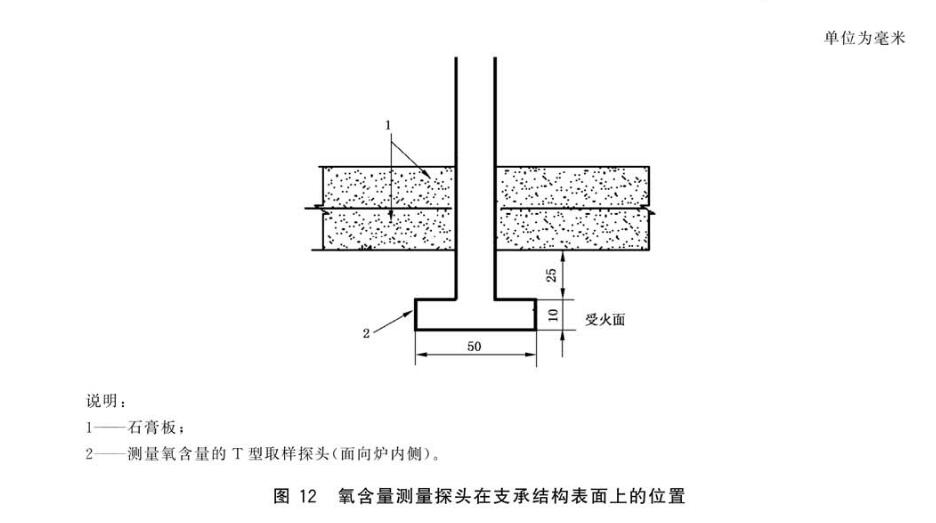

4.2.12 氧含量测量取样探头应放置在石膏板的受火面,如图12所示。

5 试验程序5.1 将支承结构安装在试验框架上,按照GB/T9978.1的规定进行耐火试验。5.2 按照GB/T9978.1的规定测量并记录炉内温度、炉内压力。 5.3 在开始测量并记录炉内温度、炉内压力的同时,测量并记录以下参数: a)支承结构受火面表面附近温度测量热电偶(见4.2.1)测量的温度; b)与双向低速探测器(见4.2.2)连接的差压变送器测量的压差,双向低速探测器附近的快速响应热电偶(见4.2.3)测量的温度; c)与氧含量测量取样探头(见4.2.5)连接的氧分析仪测量的氧含量。 5.4 试验的持续时间可基于支承结构的耐火性能依据试验需要进行确定,且不应小于45min。 5.5 记录5.2、5.3所述所有数据的时间间隔应为1min。 6 试验报告试验报告应包括以下所有与试件耐火试验有关的重要信息:a)测试实验室的名称和地址,唯一的查阅号码和测试日期; b)试件的安装程序和支承结构细节,包含尺寸的图纸,在可能的情况下采用照片说明; c)按照GB/T9978.1规定测量的炉内温度,时间间隔为1min; d)按照GB/T9978.1规定测量的炉内压力,时间间隔为1min; e)耐火试验炉的有效开口面积(见4.2.9); f)安装在支承结构上的热电偶测量的平均温度,时间间隔为1min; g)安装在支承结构上的热电偶测量的最高温度与最低温度的差值,时间间隔为1min; h)按双向低速探测器和快速响应热电偶测量数据计算的气流速度,时间间隔为1min; i)氧含量,时间间隔为1min。 附录A 本部分与ISO/TR834-2:2009的章条编号对照表A.1给出了本部分与ISO/TR834-2:2009的章条编号对照情况。

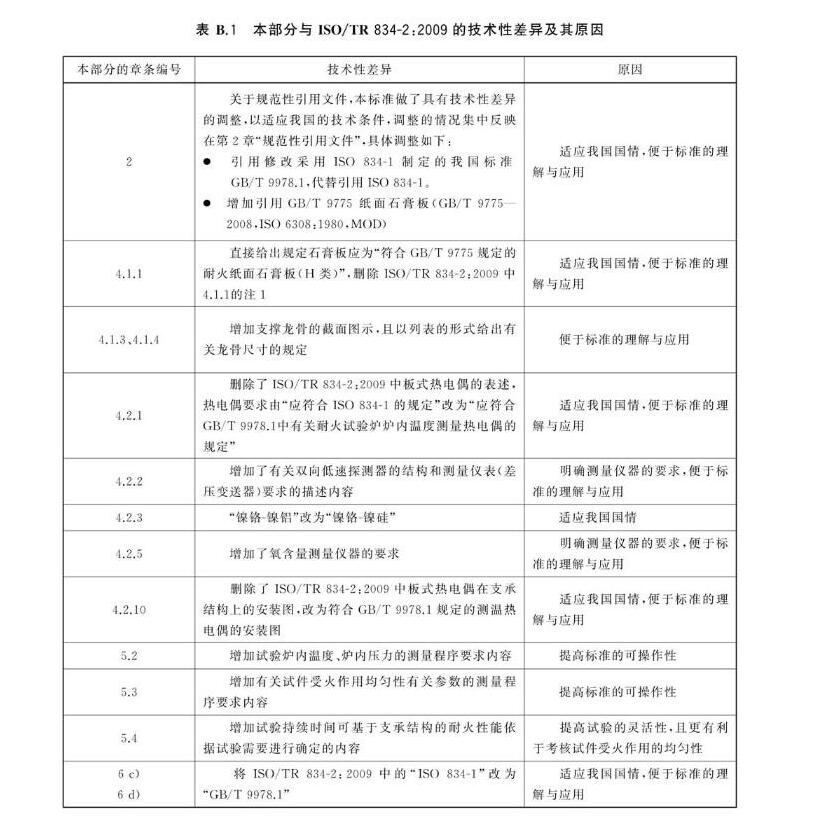

附录B 本部分与ISO/TR834-2:2009的技术性差异及其原因表B.1给出了本部分与ISO/TR834-2:2009的技术性差异及其原因情况。

附录C 补充解释本部分描述的试验方法,可以对符合GB/T9978.1要求的耐火试验炉内部环境温度特征进行测量和记录,标准试件采用常见、低成本的建筑材料制作,设备采用耐火试验室中常用的仪器设备。采用本部分规定的试验方法获取的试验数据,可为实验室证明其测试和校准结果质量符合GB/T27025一2008中5.9的规定提供依据,试验记录的数据包括安装在支承结构上受火面表面附近热电偶测量的温度、快速反应热电偶测量的温度、差压变送器测量的试件表面气流压差和氧分析仪测量的耐火试验炉内氧含量。 测量热电偶安装在支承结构上,用以标明耐火试验炉的有效开口区域。附加热电偶均匀分布在有效开口区域范围内。支承结构受火面表面附近热电偶用于测量炉内温度的时间、几何均匀性(一致性)和/或耐火试验炉对试件作用的热通量变化;快速反应热电偶用于测量支承结构受火面表面气体温度,双向低速探测器测量支承结构受火面表面气流压差,从而计算出试件表面的横向流动气流速度,用以表征耐火试验炉内的空气湍流情况和试件表面的剪切力信息。测量耐火试验炉内的氧含量可表征可燃材料在耐火试验过程中被点燃的可能性。 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)