前言中华人民共和国国家标准 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法 Testing method for fire characteristics of furniture and subassemblies exposed to flaming ignition source GB/T 27904-2011 2011-12-30发布 2012-04-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布 本标准参考美国国家消防协会标准NFPA 266:1998 《暴露在明焰点火源下软垫家具的燃烧性能标 准试验方法》编制而成。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会防火材料分技术委员会(SAC/TC 113/SC7)归口。 本标准起草单位:公安部四川消防研究所。 本标准主要起草人:李凤、卢国建、周晓勇、熊存建、朱亚明。 警告——本标准并未指出所有可能的安全问题,使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。 1 范围本标准规定了家具和组件在火焰引燃下的燃烧性能试验方法。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 家具和组件 furniture and subassemblies 供人们坐、卧或支承与贮存物品的器具。 3.2 软垫家具 upholstered furniture 以木质材料、金属等为框架,用弹簧、绷带、泡沫等作为承重材料,表面以皮、布、化纤包覆制成的以 软体材料为主的家具。其特点是包含有软体材料的家具。 3.3 热释放速率 heat release rate HRR 在规定条件下,材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。 3.4 热释放总量 total heat release THR 热释放速率在规定时间内的积分值. 3.5 质量损失率 mass loss rate 单位时间内的质量损失。 4 试验装置4.1 试验装置的组成试验装置由点火源、锥形收集器、排烟管道、风机、称重台及测量装置等组成。 4.2 点火源 4.2.1 软垫家具和组件(含座垫、靠垫)燃烧性能试验采用(250mm±10mm)×(250mm±10mm)的 方形点火器作为点火源,点火源可采用工业丙烷或夭然气作为燃料。点火器的边管由不锈钢管制作,材料厚度0.89mm±0.05mm,管直径13mm±1mm。前边管开有14个向外的孔,9个向下的孔,每个 孔相距13mm土1mm;右边管和左边管向外各开6个孔,每个孔间距13mm±1mm,另在右边管、左 进管和后边管向内45°的位置各开4个孔,每个孔间距50mm±2mm。所有孔的直径均为1mm±0.1mm(见图1和图2)。长1.07mm±0.2m的点火器直臂焊接在前边管的后部,与点火器平面呈30°角(见图3)。点火器置于可调高度的支撑杆上,通过砝码或其他机械装置保持平衡。

4.2.2 其他家具和组件燃烧性能试验采用GB/T 25207—2010中附录A所规定的点火源,点火源可根据需要移动,并能安全地固定。 4.2.3 点火源可采用工业丙烷或甲烷作为燃料。 4.3 收集和排烟系统(锥形收集器和排烟管道) 4.3.1 锥形烟气收集器应安装在称重台和试样的正上方,底部尺寸3000mm×3000mm,高1000mm,锥形烟气收集器的顶部为900mm×900mm×900mm的正方体,为增加气体混合效果,采 用两块500mm×900mm的钢板安装在顶部的正方体内,形成烟气均混器,收集罩底部与称重台垂直 距离不小于1000mm且不宜大于2400mm。其结构尺寸见图4。 4.3.2 排烟管道的安装要求及测量位置见GB/T 25207—2010中附录D。 4.3.3 排烟系统应有足够的能力收集燃烧试验产生的所有烟气,风机的排气量应连续可调,排烟速率 不应小于0.5m³/s。 4.3.4 能产生相近结果的排烟系统允许替换使用。

4.4 气体体积流量的测量装置 气体体积流量的测量装置见GB/T 25207—2010中9.1。 4.5 气体取样和气体分析 气体取样和气体分析装置见GB/T 25207—2010中9.2。 4.6 烟密度的测量装置 烟密度的测量装置见GB/T 25207—2010中9.3。 4.7 称重台 4.7.1 试验过程中用称重台测量燃烧试样的质量损失率。 4.7.2 试验时,用称重台支撑试验样品,台上放一张(2400mm±100mm)×(2500mm±100mm)的加强型无机板;称重台的边界超出无机板的上表面100mm±10mm,以防止试验材料的溢出。 4.7.3 称重台的测量范围不少于90kg,精度不低于±150g;称重台的安装应保证试验燃烧生成的热 量和荷载的偏心不会影响称重的精确度。在测量过程中应防止量程的漂移。 4.7.4 试样放置在称重台上,距地面127mm土76mm。 4.7.5 称重台位于收集罩的几何中心的正下方。 4.8 数据采集系统 数据采集系统可以采集和记录氧气浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、温度、烟密度、热释放速率、 质量损失率等试验数据;每次数据采集和数据处理时间不应超过5s。 4.9 图像采集 4.9.1 试验过程中,应对试样进行拍照。 4.9.2 试样在试验前、后均应进行拍照。 5 试验环境试验装置应放置在没有明显气流扰动的环境中,空气的相对湿度应在20%〜80%,温度应在15℃〜30℃之间,锥形烟气收集器周围风速不超过0.5m/s。6 试验装置的校准6.1 校准分类试验装置的校准分系统校准和日常校准两部分。系统校准每半年进行一次,日常校准为每次试验前均应进行。 6.2 系统校准 6.2.1 试验装置与仪器设备使用应校准。 6.2.2 热释放测量系统通过燃烧丙烷气来校准。校准时采用GB/T 25207—2010中附录A所规定的点火源,点火源使用工业丙烷,丙烷气的净燃烧值为46.4MJ/kg±0.5MJ/kg。校准过程中,丙烷的流 动速率应进行测量并保持不变。校准中丙烷的热输出为160kW,整个校准过程时长10min。 6.2.3 丙烷耗氧分析校准常数C的定义见第9章规定,校准时C值不应超过理论值的10%,C的理论值为2.8。 6.3 日常校准 6.3.1 氧气(浓度)分析仪归零并调整。分析仪的归零方法是将纯氮气输入分析仪中。分析仪的调整方式是,将空气通入分析仪中,将此时的氧气浓度值(仪器显示值)调整到20.95%(空气中的含氧量)。 这种调节与归零的过程应持续到获得最高精确度(无需再调整)为止。 6.3.2 在调整与归零之后,应向氧气分析仪通入已知浓度的罐装氧气来测试分析仪的灵敏度。响应时 间的测量方法是:向仪器通入空气并计算每一次达到最后读数90%的时间。 6.3.3 一氧化碳分析仪与二氧化碳分析仪需要使用与氧气分析仪同样的方法来归零与调整。分析仪的归零方法是将浓度为99.9%的氮气输入分析仪中。分析仪应使用输入罐装特定浓度测试气体来调整。 6.3.4 一氧化碳分析仪与二氧化碳分析仪响应时间的测定方法同氧气分析仪响应时间的测定方法。 6.3.5 称重台的校准,采用在称重台重量测量范围内的砝码来校准。 6.3.6 烟密度测量装置通过使用偏振光结合校准过的中性滤光片来划分测量范围,光源信号值通过光 度计来测量。 7 试验样品7.1 试检样品的要求7.1.1 试验样品为实际使用的家具和组件(含座垫、靠垫)。 7.1.2 对座垫、靠垫进行试验时,应用金属支架(见图5和图6)支撑起坐垫和靠垫,如果必要,还包括扶手的垫子。椅子扶手的结构应是开缝的L型钢和开缝的扁形钢。后背可以调整到从水平面起最大135°±2°。同时,试验支架应可以调整以适应垫子的不同厚度和尺寸大小。

7.1.3 在对座垫、靠垫的试验中,座位软垫应水平地放置在试验支架的区域中而且正对着支架的后背。 靠背软垫和试验支架刚好垂直放置,并且用铁丝拉着靠垫软垫以防止前倾,如有扶手软垫,应放置在扶手支撑上。 7.2 试验样品的养护 7.2.1 试验样品应至少在23℃±3℃相对湿度50%±5%的环境中养护48h。 7.2.2 试验样品从养护环境搬出到开始试验的时间不应超过15min。 8 试验步骤8.1 软垫家具(含座垫、靠垫)的试验步骤8.2 其他家具和组件的试验步骤 8.1 软垫家具(含座垫、靠垫)的试验步骤8.1.1 将试样安装到称重台的几何中心位置。8.1.2 凤机的排风量应设为最小值0.5m³/s。 8.1.3 启动风机、烟气冷却系统、测量装置和数据处理系统,试验前2min,整套系统应处于正常的工作状态,并采集所需的数据。 8.1.4 方形点火器中心位于试样中心线上,距垂直软垫51mm±3mm,在水平软垫上方25mm±3mm。 8.1.5 调节燃气流量至规定值,使输出的热释放量为20kW。 8.1.6 打开燃气阀,点火器同时点火。 8.1.7 调节风机的排风量,确保能收集到试样燃烧所生成的所有产物。 8.1.8 点火5min后,将点火器从试样移开, 8.1.9 关闭点火器。 8.1.10 如果出现下列情况,试验停止: a) 所有的有焰燃烧停止; b) 试验进行到30min时。 8.1.11 试验过程中,应对试样进行拍照。 8.1.12 试验结束后,打印试验数据。 8.2 其他家具和组件的试验步骤8.2.1 将试样安装到称重台的几何中心位置。8.2.2 启动风机、测量装置和数据处理系统,试验前2min,整套系统应处于正常的工作状态,并采集所需的数据。 8.2.3 试验时可以采用下列点火方式: a) 通常情况下,点火器位于试样的下面,点火器上表面距试样下部的暴露面500mm±3mm,点火器边缘靠近试样暴露表面; b) 也可以选择试样的最不利部位施加火焰,点火器边缘靠近试样暴露表面。 8.2.4 调节燃气流量至规定值,使输出的能量为100kW。 8.2.5 打开燃气阀,点火器点火。 8.2.6 增大风机的排风量,保证能收集到试样燃烧所生成的所有产物。 8.2.7 点火10min后,关闭点火器。 8.2.8 如果出现下列情况,试验停止: a) 点火器关闭后,所有的有焰燃烧停止; b) 试验进行到30min时。 8.2.9 试验过程中,应对试样进行拍照或录像。 8.2.10 试验结束后,打印试验数据。 9 计算9.1 计算方法计算公式所采用符号见9.2及附录A,基于氧气分析测得的试验结果应采用本章的计算公式。采用其他气体(二氧化碳、一氧化碳、水蒸气)进行分析时则应采用附录A的计算方法进行计算。如果采用二氧化碳进行分析,但二氧化碳未从氧气测量系统里分离出来时应采用附录A的计算公式进行计算。 9.2 符号

9.3 丙烷耗氣分析的标定常数 标定常数由式(1)计算:

式中:160对应于所输入的160kW的丙烷;12.77×10³是丙烷的△Hc/ro值;1.10是氧与空气的摩尔质量之比。 9.4 试样燃烧的热释放

9.5 烟气 9.5.1 遮光系数k应由式(5)计算:

9.5.2 烟气释放速率(SRR)应由式(6)计算:

式中: SRR——烟气释放速率,单位为平方米每秒(m²/s); k——遮光系数; m——相对温度298K条件下排烟管道中的烟气体积流速,单位为立方米每秒(m³/s)。 10 试验报吿试验报告中应记录下列内容:a) 试样名称、商标、数量和编号; b) 试样生产厂或提供试样厂家的名称; c) 样品描述(包括对试样结构和材料的详细说明); d) 试样尺寸、重量或密度; e) 试验装置名称、编号; f) 试验装置的检定周期; g) 试验日期和试验参加人员; h) 试验过程描述,并附图片说明; i ) 试验结果应包含下列数据: ——热释放速率-时间曲线; ——热释放总量-时间曲线; ——二氧化碳浓度(×10-6); ——一氧化碳浓度(×10-6); ——烟密度-时间曲线; ——质量损失率-时间曲线; ——热释放速率峰值(kw)和达到峰值的时间(min); ——有焰燃烧停止的时间; ——试验结束的时间。 附录A (规范性附录) 特定条件下的热释放计算A.1 特定条件下的热释放计算方法 A.1.1 第9章中计算热释放速率的公式使用的前提是在测量氧气以前,已通过化学洗涤瓶将二氧化碳从气样中除去。某些实验室具备测试二氧化碳的能力,在这种情况下就不需要从氧气管线中除去二 氧化碳,其优点是可以避免使用价格昂贵并且需要仔细处理的化学洗涤剂。 A.1.2 在本附录中,给出的公式只适用于对二氧化碳进行测量。包括以下两种情况: ——干燥并过滤的烟气部分被导入二氧化碳和一氧化碳的红外分析仪进行分析; ——同时加上水蒸气分析仪。 为避免水蒸气冷凝,在燃烧产物气流中测定水蒸气浓度时,需要一个单独的取样系统。该系统中的 过滤器、取样管线和分析仪均需加热。 A.2 符号 本附录所采用的符号如下:

A.3 二氧化碳和一氧化碳的测量 A.3.1 在氧分析仪中,二氧化碳和一氧化碳的测定应按式(A.1)、式(A.2)、式(A.3)、考虑时间的滞后效应:

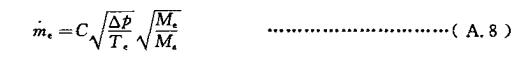

A.3.2 排气管道的流量由式(A.4)计算:

A.3.3 热释放率由式(A.5)计算:

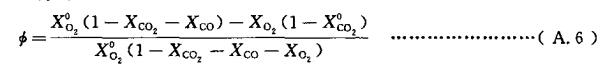

A.3.4 耗氧系数由式(A.6)得出:

A.3.5 环境中氧的摩尔数由(A.7)得出:

A.3.6 在式(A.5)中,括号里该项分子中的第二项,是对某些碳不完全燃烧成一氧化碳而不是二氧化碳的校正,实际上Xco通常非常小,所以其值在式(A.5)和式(A.6)中可以被忽略,一氧化碳分析仪通常不会明显地提升热释放速率测定的精度。因此,即使没有一氧化碳分析仪,假定Xco=0,式(A.5)和式(A.6)也可以使用。 A.4 水蒸气的测量A.4.1 在开放的燃烧系统中,例如本方法使用的,进入该系统的空气流量无法直接测量,但可以通过排气管中测量的流量推导。由于部分空气燃烧消耗氧气产生膨胀,部分空气燃烧,这部分空气中的氧完全被消耗,因此对于膨胀需要一个假设,这个膨胀取决于燃料的组成及燃烧的实际化学计算。体积膨胀系数的平均值取1.084比较适宜,该值对于丙烷是合适的。 A.4.2 在式(3)和式(A.5)中已使用了这个符号

式中: 燃烧产物的摩尔质量Me由式(A.9)计算:

取Me=28.97,热释放速率的计算见式(A.10):

当采用O2,CO2,CO和H2O的测量值时,热释放速率由式(A. 11)计算:

式(A. 10)中水蒸气读数按式(A.1)~式(A.3)中类似方式进行滞后时间修正,见式(A.12):

|

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)