前言中华人民共和国国家标准 本标准等同采用IEC 60079-4:1975《爆炸性气体环境中的电气设备 第4部分 引燃温度试验方 法》第二版(英文和/或法文版),包括其修正案IEC 60079-4-Amd1:1995。可燃液体和气体引燃温度试验方法 Method of test for ignition temperature of flammable liquids and gases (IEC 60079-4:1975,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres— Part 4:Method of test for ignition temperature,IDT) GB/T 5332-2007/IEC 60079-4:1975 代替GB/T 5332—1985 2007-07-02发布 2008-01-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布 本标准等同翻译IEC 60079-4:1975。 为便于使用,本标准做了下列编辑性修改: a)“本国际标准”一词改为“本标准”; b)用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”; c)删除了国际标准的前言; d)删除了第4章的悬置段; e)增加了4.2条中表的表号、表名; f)增加了4.4.1条和4.4.2条的条标题; g)增加了5.1条的条标题; h)将5.2条的内容移至5.2.1条。 本标准代替GB/T 5332—1985《可燃液体和气体引燃温度试验方法》。 本标准与GB/T 5332——1985相比主要差异如下: ——按照IEC 60079-4:1995《引燃温度试验方法修订单1》将附录A中石棉材料改为绝热材料; ——在附录A中,增加了另外一种加热炉(2#加热炉)的说明和相应的示意图。 本标准附录A为资料性附录。 请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第一分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。 本标准起草单位:公安部天津消防研究所。 本标准主要起草人:李晋、王钢、张网、张欣、孙金香、果春盛、吴彩虹、王婕。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ——GB/T 5332—1985。 1 范围本标准规定了常压下空气中化学纯净的可燃液体蒸气和气体引燃温度(自燃温度)的测定方法。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 引燃温度 ignition temperature 按本标准规定的方法试验,发生引燃时的最低温度。 2.2 引燃 ignition 可燃液体或气体在被加热的试验烧瓶内,发生清晰可见的火焰和/或爆炸的化学反应,这种反应的延迟时间不超过5 min。 2.3 引燃延迟时间 ignition lag 试样完全注入烧瓶的瞬间到发生引燃所需要的时间。 3 试验概述将体积为200 mL的敞口锥形烧瓶加热到一定温度后,把一定量的可燃液体或气体试样注人到锥形烧瓶中,在暗室里观察烧瓶内是否发生引燃。通过采用不同温度和不同试样量重复试验,把发生引燃时烧瓶的最低温度作为该试样在常压下空气中的引燃温度。4 试验装置4.1 试验烧瓶(烧瓶)4.2 加热炉 4.3 热电偶 4.4 试样注射器或移液管 4.5 计时器 4.6 观察设备 4.1 试验烧瓶(烧瓶)应使用体积为200 mL的硼硅酸盐玻璃制的锥形烧瓶。对每一种试样的试验及最后一组试验均应使用经化学方法清洗过的洁净烧瓶。当试样的引燃温度超过硼硅酸盐玻璃烧瓶的软化点或试样对烧瓶有化学腐烛时,可采用石英烧瓶或金属烧瓶,但需在试验报告中注明。 4.2 加热炉采用加热炉对烧瓶均匀加热。在附录A中给出了适合于这种用途的加热炉示例。当按照本标准的试验程序进行试验时,如果测得表1中物质的引燃温度在第7章所给的误差范围内,可以认为试验烧瓶被均匀地加热,所选择的温度测量位置是合适的。所使用的检验试样的纯度应不小于99.9%。

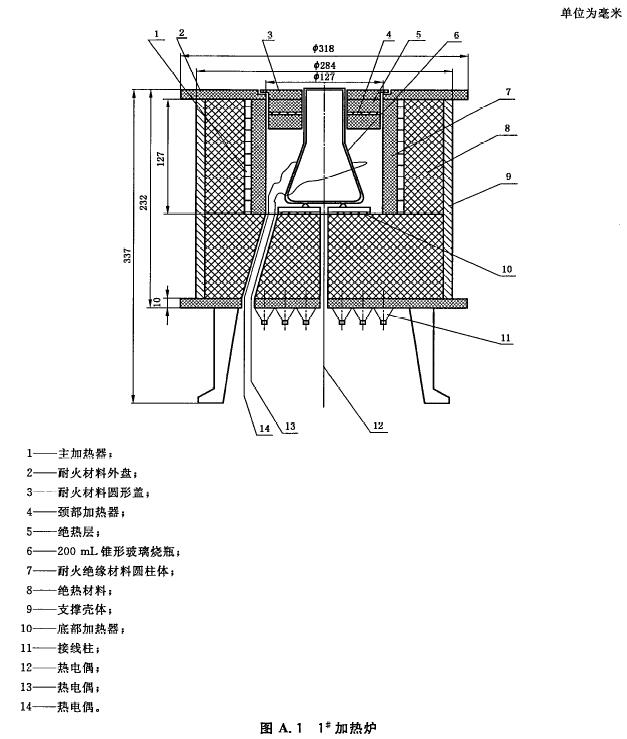

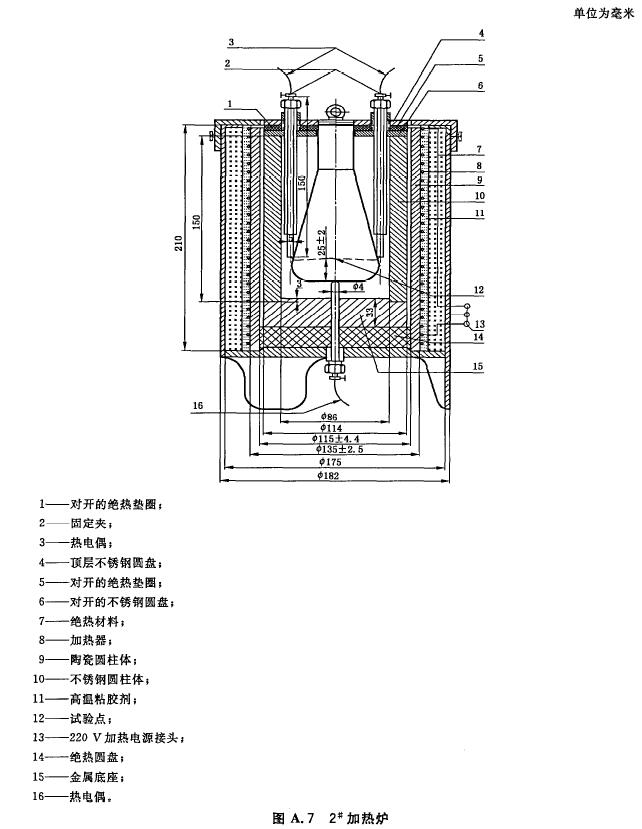

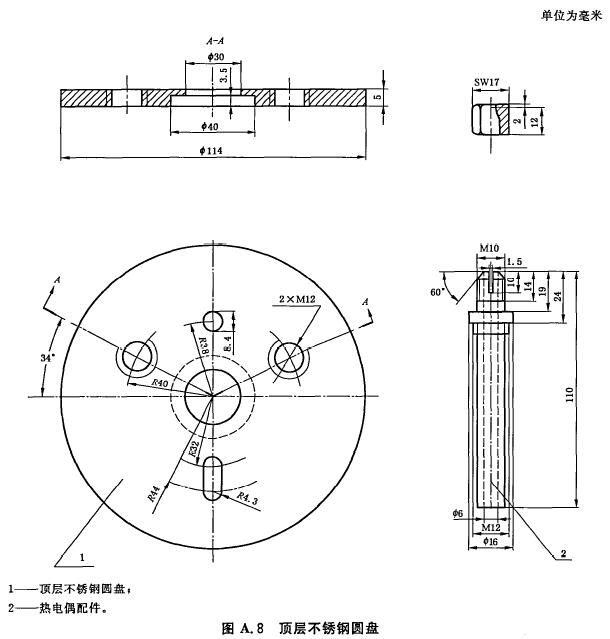

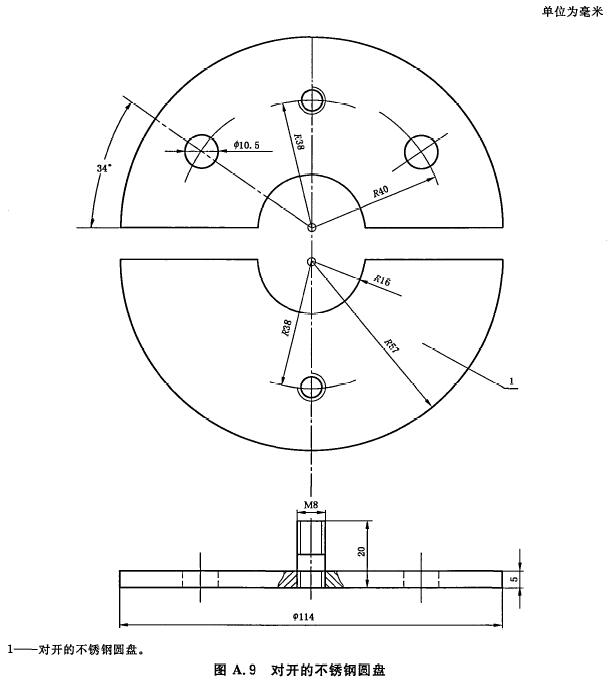

4.3 热电偶测量烧瓶温度采用直径≤0.8 mm并经标定的K型热电偶。热电偶应安装在烧瓶外壁所选定的位置上(见4.2),且应与烧瓶的外表面紧密接触。4.4 试样注射器或移液管4.4.1 液体试样注入液体试样采用下列方式注入烧瓶: a)注入液体试样应采用体积为0.25 mL或1 mL的注射器,其分度值≤0.01 mL,配有内径≤0.15 mm的不锈钢针头。 b)若采用经标定的1 mL移液管注入液体试样时,应能使1 mL蒸馏水在室温下以35滴~40滴排出。 4.4.2 气体试样注入 气体试样应采用配有三通旋塞和连接导管的,经过气密性校准的200 mL玻璃注射器注入。 注:气体试样注入系统应配置防回火装置。参见图A.6。 4.5 计时器用于测定引燃延迟时间的计时器,分度值≤1 s。4.6 观察设备为能方便地观察烧瓶内部试样的引燃情况,可在烧瓶上方大约250 mm处安装反射镜。其他能有效观察的方式也可采用。5 试验步骤5.1 温度调节调节加热炉的温度,使烧瓶达到所要求的温度,并保证其温度均匀。 5.2 试样注入 5.2.1 液体试样 当液体试样沸点达到或接近室温时,要保证该试样注入烧瓶前状态不变。 用注射器或移液管抽取试验所需用量的试样,将试样以小滴状快速注入至锥形试验烧瓶的底部中心,整个操作应在2 s内完成。操作完成后立即抽出注射器或移液管。注入时要避免沾湿瓶壁。 5.2.2 气体试样 用气体试样冲洗注射器及其连接系统,使其充满整个进样系统后,以大约25 mL/s的速度将试验所需用量的气体注入烧瓶,在试样注入时尽量保持注入速度稳定。操作完成后立即从烧瓶中抽出注样管。 5.2.3 初始试样用量 初始试验时,液体试样用量为0.07 mL,气体试样用量为20 mL。 5.3 观察 试样完全注入烧瓶后开始计时,当观察到火焰后,应立即停止计时,记录温度和引燃延迟时间。如果未观察到火焰,应在5 min后停止计时并终止试验。 5.4 连续性试验 在不同的温度和不同的试样量下重复进行试验,直至得出最低引燃温度。每次试验前,用清洁、干燥的空气吹洗烧瓶。吹洗烧瓶后,应留出充足的间隔时间,确保下一次试验的试样注入前烧瓶温度稳定 在试验预设温度。接近引燃温度时的试验应以2℃的温度级差进行,直到测得发生引燃的最低温度。 5.5 确认试验 最后一组试验应重复进行5次。 6 引燃温度如果试验结果符合第7章的规定,那么按第5章所述试验步骤得到的发生引燃时的最低温度应记为引燃温度,同时记录相应的引燃延迟时间和大气压。7 试验结果的有效性7.1 重复性同一测试人员重复试验测得的结果,不一致性≤2%。 7.2 再现性 不同试验室重复试验测得结果的平均值,不一致性≤5%。 注:在积累到更多资料前,重复性和再现性所允许的误差是暂定值。 8 报告内容报告内应写明可燃物质的名称、来源、物理性质、试验编号、试验日期、环境温度、大气压、试样量、引燃温度和引燃延迟时间等。附录A (资料性附录) 加热炉按A.1和A.2制造的加热炉适用于本标准所述试验。A.1 1#加热炉(见图A.1~图A.6) 1#加热炉(见图A.1)由一个耐火绝缘材料制成的圆柱体、适当的绝热材料和支撑壳体、耐火材质的顶部环型盖和烧瓶定位圈、一个300 W的底部加热器(见图A.3)和一个300 W的颈部加热器(见图A.5)组成。圆柱体内径为127 mm,高为127 mm,圆柱体外围沿轴线方向以螺旋方式,间隔均匀地缠绕功率为1200 W的镍铬电阻丝。 使用3支热电偶控温,其中2支热电偶分别安装在颈部加热器下方25 mm和50 mm处,另一支置于烧瓶底部的中心处。 3个加热器应能独立控制,以使每支热电偶测得的温度在设定温度的±1℃内。 A.2 2#加热炉(见图A.7~图A.9,功率约1300 W,最大电流6 A的电阻加热炉) 加热丝为直径1.2 mm,长35.8 m的铬铝合金(Cr/Al 30/5)。将加热丝以1.2 mm的间隔螺旋缠绕于耐火陶瓷材质的圆柱体上。加热丝用高温胶粘剂固定,并用20 mm厚度的氧化铝粉绝热层封闭。不锈钢圆柱体置于陶瓷体内,应使二者之间的空隙尽可能小。应使用不锈钢盖将加热炉盖住,并将烧瓶固定在加热炉内。不锈钢盖分3层,顶层为不锈钢圆盘,中间层为一个对开的绝热垫圈,底层为一个对开的不锈钢圆盘。烧瓶颈部应能装入绝热垫圈,并被对开的绝热垫圈和底层圆盘所固定,底层圆盘压住垫圈并用两个环型螺母固定到顶层圆盘上。 带有适当电压调节方式的交流或直流电源均适用于加热器。初始试验时,为达到设定温度宜选用最大6 A的加热电流。如果采用温度自动控制系统,加热和冷却的时长宜相当,如果可能的话,宜仅对加热器电流的一部分进行这样的控制。 测量用的热电偶置于距离烧瓶底部(25±2)mm处的外壁上及烧瓶底部表面中心处。

|

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)