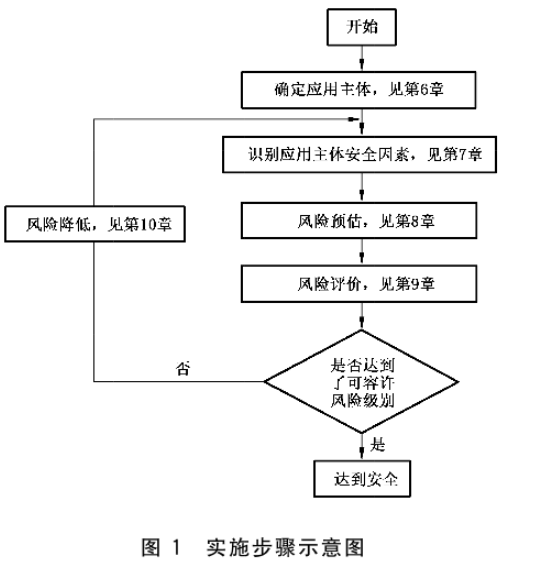

前言中华人民共和国国家标准 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。多重应用环境场所电气安全风险评估和风险降低指南 Guidance for electrical safety risk assessment and risk reduction in multiple application workplace GB/T 41092-2021 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 2021-12-31发布 2022-07-01实施 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由全国电气安全标准化技术委员会(SAC/TC 25)提出并归口。 本文件起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、广安电气检测中心(广东)有限公司、江苏和网源电气有限公司、中国电器工业协会、厦门科鑫电子有限公司、泉州维盾电气有限公司、深圳市奥缘科技有限公司、深圳市飞博激光科技有限公司、中国家用电器研究院、广州中设机器人智能装备股份有限公司、苏州电器科学研究院股份有限公司、广东产品质量监督检验研究院、国家智能电网输配电设备质量监督检验中心(广东)、同济大学、陕西聚众智德电子科技有限公司、西安凯益金电子科技有限公司、东营市汇安科工贸有限责任公司、义乌市老金模具有限公司。 本文件主要起草人:马红、林志力、姚乃元、李锋、蓝洁、方晓燕、向友明、贾冬霞、蒲勇、高武龙、曾淑君、袁小娴、胡志强、胡醇、刘长盛、白辽江、罗海凹、王少权、刘杨、林永清、马天才、马丽娜、向梅、周素婷、金庆和。 引言随着技术发展和需求变化,越来越多的应用主体(各类电气设备及系统)被集成到一个工作场所,我们将此类工作场所称为多重应用环境场所。因功能不同,应用主体间的相互影响可能会导致电场、磁场和热分布的不稳定,进而对场所、应用主体的安全性产生不确定因素。通过风险评估和风险降低能够达到识别危险、确定风险级别、控制风险的目的。 1 范围本文件提供了多重应用环境场所实施电气安全风险评估和风险降低的指南,包括通则、实施步骤、应用主体的确定、识别应用主体安全因素、风险预估、风险评价、风险降低、再评估和文件准备。本文件适用于多重应用环境场所中交流电压1000V及以下、直流电压1500V及以下的各类电气设备及系统的安全风险评估和风险降低。 2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 4776-2017 电气安全术语 GB/T 22696(所有部分) 电气设备的安全 风险评估和风险降低 GB/T 22696.2-2008 电气设备的安全 风险评估和风险降低 第2部分:风险分析和风险评价 3 术语和定义GB/T4776-2017、GB/T22696(所有部分)界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 多重应用环境场所 multiple application workplace 包含一个以上可划分为不同类别的电气设备及系统的工作场所。 3.2 应用主体 application subject 多重应用环境场所中电气设备及系统的统称。 注:可以是某一个电气设备或系统,也可以是某一类电气设备或系统。 3.3 机器人系统 robot system 由(多)机器人、(多)末端执行器和为使机器人完成其任务所需的任何机械、设备、装置或传感器构成的系统。 [来源:GB/T12643-2013,2.14] 4 通则4.1 一般原则多重应用环境场所电气安全风险评估和风险降低遵循的一般原则包括(但不限于): ——基于GB/T22696(所有部分)提出的风险评估总体原则; ——按实施步骤进行(见第5章); ——根据多重应用环境场所的基本特征(见4.2),区分有关联性(见6.2)和无关联性的应用主体; ——无关联性的应用主体,其风险评估和风险降低可按GB/T22696(所有部分)的要求直接进行; ——有关联性(见6.2)的应用主体,宜在风险评估和风险降低过程中考虑电气安全风险的变化(如风险叠加等)。 4.2 多重应用环境场所的基本特征 多重应用环境场所的基本特征包括(但不限于): ——一个以上不同的应用主体; ——可选择不同划分原则确定应用主体(见6.1); ——应用主体间的关联性(见6.2)可导致电气安全风险的变化(如风险叠加等)。 4.3 多重应用环境场所的电气安全风险 多重应用环境场所的电气安全风险来源于应用主体的以下方面(但不限于): ——应用主体自身的电气安全风险; ——应用主体关联性导致的电气安全风险,包括(但不限于): 1)电压等级不同导致的相互影响和作用; 2)交流与直流并存导致的相互影响和作用; 3)各种系统(如预警系统、控制系统、功能系统等)间的相互影响和作用等。 5 实施步骤5.1 实施准备多重应用环境场所的风险评估和风险降低,是针对应用主体进行的安全因素识别、风险预估、风险评价、风险降低的迭代过程,按以下步骤实施: a)确定应用主体; b)识别应用主体安全因素,对潜在危险、危险处境和危险事件进行分析; c)预估发生危险的概率和后果严重程度; d)评定风险等级; e)未达到可容许风险,采取措施降低风险。 注:可容许风险受诸多因素影响,见GB/T22696.1。 5.2 实施流程 多重应用环境场所的风险评估和风险降低的实施步骤见图1。

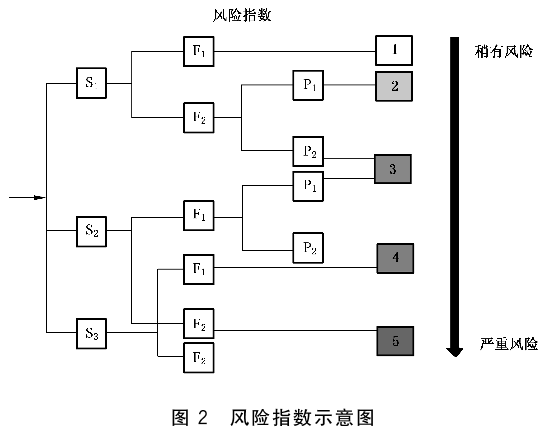

6 应用主体的确定6.1 划分原则应用主体的确定,可依据以下划分原则(但不限于): ——按功能体系划分,各个功能区域可视为不同应用主体; ——按控制体系划分,各个控制区域(或模块)可视为不同应用主体; ——按风险等级划分,不同风险等级可视为不同应用主体。 注:对于后期加入(如主体内部功能升级等)的应用主体,以及维修后发生主体变化的,宜重新确定。 6.2 关联性 满足下列条件之一的(但不限于),可认为应用主体间具有关联性: ——在同一区域内; ——有电气连接; ——有电气隔离连接; ——接入同一个接地点; ——在同一雷电防护条件下; ——同一控制系统;相互有电场作用; ——相互有磁场作用; ——物理性相互影响(尘埃、气体、液体等); ——机械性相互影响(振动、冲击等); ——静电积聚相互作用; ——辐射发射相互影响; ——电磁兼容干扰影响。 确定应用主体的关联性后,宜进一步考虑以下因素(但不限于): ——电路关联性,包括但不限于不同应用主体不同回路基本绝缘,以及加强绝缘交界面间的相互影响; ——电磁关联性,包括但不限于不同应用主体电路电压引起电场畸变对相关回路的影响、电流冲击对不同回路的相互影响; ——机械关联性,包括但不限于不同应用主体的机械联接、机械连锁的相互影响; ——热传递关联性,包括但不限于不同应用主体正常工作条件下的热辐射影响,温升控制协调,以及故障条件下动热稳定协调; ——风险连锁反应关联性,包括但不限于不同应用主体报警、动作协调等; ——风险信息关联性,包括但不限于不同应用主体危险的信号、警示标记标识等; ——预警系统关联性,包括但不限于不同应用主体预警机制不同而产生的相互干涉与影响; ——功能安全关联性,包括但不限于不同应用主体功能安全机制不同而产生的相互干涉与影响; ——运行安全关联性,包括但不限于不同应用主体运行安全机制不同而产生的相互干涉与影响。 7 应用主体安全因素7.1 概述按GB/T22696(所有部分)的规定,系统识别应用主体生命周期的潜在危险、危险处境和危险事件。再根据应用主体关联性,对识别出的安全因素的属性进行判别。 7.2 识别危险 7.2.1 识别危险源 危险源的识别除按GB/T22696.2-2008中4.3的规定进行考虑外,还宜考虑以下因素(但不限于): ——机器人系统或辅助部件的移动、搬运或更换产生的危险; ——机器人系统与其他相关设备相互交叉干涉产生的危险; ——机器人系统与人相互交叉干涉产生的危险; ——安全保护设施失效、动力源或配电系统失效或产生故障等引起的危险; ——储能引起的危险; ——通信异常危险。 7.2.2 识别危险区 一些应用主体(如可移动电气设备)的移动、搬运或更换可导致危险区的新增、变化或调整,宜进行识别。 7.3 识别安全因素 7.3.1 同属性安全因素 同时满足下列条件,可认为应用主体的安全因素属性相同: ——伤害程度(轻微、高度、严重等)接近; ——伤害的广度(一个人员或设备本身、多个人员或较广泛环境)接近; ——发生伤害的可能性(发生概率)接近。 附录A给出了对同属性安全因素的考虑。 7.3.2 不同属性安全因素 同属性安全因素之外的,应用主体间相互关联产生的安全因素,可被视为不同属性安全因素。附录B给出了对不同属性安全因素的考虑。 8 风险预估8.1 风险指数的确定识别危险后,通过测定伤害的严重程度和发生伤害的可能性进行风险预估。其中,伤害的严重程度由伤害的程度(用S表示)和伤害的广度(用F表示)进行预估,发生伤害的可能性由避免或限制伤害的可能性(用P表示)进行预估,最终确定风险指数,见图2。 a)伤害的程度,包括: 1)轻微(正常可逆或短期内可修复),用S1表示; 2)高度(正常可逆或长期内可修复),用S2表示; 3)严重(正常不可逆或不可修复)或死亡,用S3表示; b)伤害的广度,包括: 1)极少-较少暴露和/或短时间暴露,用F1表示; 2)频繁-持续暴露和/或长时间暴露,用F2表示; c)避免或限制伤害的可能性,包括: 1)可能避免,用P1表示; 2)不大可能避免,用P2表示。

根据风险指数,风险等级可划分为稍有风险、轻度风险、中度风险、高度风险和严重风险5个等级。 8.2 风险预估考虑的因素 风险预估还宜考虑风险叠加的影响。风险叠加会对风险发生频率、伤害后果等产生影响。 9 风险预估考虑的因素风险预估后,通过风险评价评定是否需要风险降低。风险评价可根据以下内容进行:——应用主体的基本信息; ——图2确定的风险指数和风险等级; ——人员要素; ——防护措施的可靠性、防护措施失效的可能性、防护措施的维持能力; ——使用信息; ——当前社会价值; ——风险降低原则等。 10 风险降低10.1 概述根据风险评价结果,按从高到低次序,通过消除危险,或降低下述两个因素(单独或同时),实现风险降低: ——伤害的严重程度; ——发生伤害的可能性。 对于不同属性的安全因素,若需采用不同措施进行风险降低时,宜考察风险降低措施的相互作用和影响。 10.2 风险降低措施 10.2.1 固有安全设计措施 固有安全设计措施通过适当选择应用主体,消除危险或减小相关的风险。相关措施包括但不限于: ——改善电气设备零部件的可靠性; ——对控制系统的与安全有关的零部件采用安全设计措施; ——安全相关的系统设计,包括但不限于控制系统、功能系统、监控系统等; ——针对安全失效的控制功能系统设计; ——消除由机器人运动部件所产生的危险的安全设计措施; ——应急运动的预防措施。 10.2.2 安全防护和(或)补充保护措施 如果通过固有安全设计措施不能消除危险或充分地降低风险,可使用经适当选择的安全防护和(或)补充保护措施来减小风险。相关措施包括但不限于: ——用于防止进入危险区的固定的挡板、护栏或围墙等固定式安全防护装置; ——防止进入危险区的联锁防护; ——防止靠近危险设备的防护罩或外壳; ——紧急停止措施; ——使用和维护期间,对操作者的安全防护措施; ——现场安全防护装备,包括但不限于个人防护装备、现场安全装备、便携式气体探测器等; ——甄别人员活动信息,实现进入危险区的预警、异常行为报警、异常状态报警等功能; ——通过智能技术(例如:传感技术、预测技术)进行设备或系统监测; ——应用主体的周期性维护、状态维护等维护维修(见10.2.3); ——应用主体的检验检测(见10.2.4)。 10.2.3 应用主体的维护维修 10.2.3.1 一般原则 考虑根据应用主体的故障状态进行维护维修,包括(但不限于): ——按计划进行的日常维护; ——未发生故障或损坏前的维修,预防性维修; ——消除故障或提高可靠性进行的维修,改善性维修。 10.2.3.2 维修要素 维修的基本要素可包括(但不限于): ——确定维修方案; ——开展维修研究,量化维修要求; ——建立维修项目管理体系; ——维修保障性计划; ——根据应用主体的特点进行维修性设计; ——考虑维修中的人机界面或人因工程; ——维修所需的零部件、设施、工具等; ——分析和预测方法; ——验证、确认和试验; ——维修数据的收集和分析。 10.2.4 应用主体的检验检测 10.2.4.1 一般原则 考虑根据应用主体的运行状态进行检验检测,包括(但不限于): ——运行前检验检测,例行、型式、特殊检验检测等; ——运行时检验检测,预防性检验检测; ——维修后检验检测,如运行中出现异常或相关保护动作后,设备的完好性遭受到破坏或对其有疑问时。 10.2.4.2 检验检测要素 确定检验检测项目宜考虑的要素包括(但不限于): ——环境适应性; ——结构、设计检查; ——电气绝缘强度; ——电击危险防护; ——电能的间接作用、外界因素危险防护; ——机械危险防护; ——电气连接或机械联接; ——运动危险防护; ——功能试验(如控制、测量、保护、联锁、报警、监视、通信功能等); ——电磁兼容性; ——应用主体相互关联性; ——其他特殊环境条件及运行要求。 对于智能型电气设备,在上述要素的基础上,宜增加以下基本功能检验(但不限于): ——设备结构(如是否采用模块化、可扩展性等); ——可靠性和适用性(如是否具备软硬件防误动作措施); ——支持规定的通信规约和传输协议; ——系统内对时及时钟同步功能; ——遥控、遥信、遥测的正确和准确性; ——装置运行、通信、遥信等状态的变位等功能; ——采集并发送电参量(电压、电流等)到主站,越限上送功能; ——相关保护功能(过电压、过电流、短路动作、剩余电流动作、高温动作等保护功能及其他产品标准规定的保护功能); ——自诊断、自恢复功能,设备故障时传送报警信息功能; ——本地和远程维护功能; ——历史数据的储存功能; ——后备电源自动切换功能; ——热插拔功能是否可靠; ——遥控执行顺序是否符合要求; ——故障检测和故障判别功能及故障切除功能; ——数据处理功能; ——电源的管理功能(工作电源和后备电源的监测和管理); ——其他功能(如自动无功补偿、自动调压、电源自动切换)。 10.2.5 使用信息 尽管采用了固有安全设计措施、安全防护和(或)补充保护措施,但风险仍然存在时,宜在使用信息中警告使用者有关设计和安全防护降低风险后的残留的风险。相关措施包括(但不限于): ——随应用主体交付的指导性资料(如说明书、系统图等); ——设备的运行状态标志、标识; ——安全标志、标识; ——警示标志、标识等。 11 再评估11.1 概述多重应用环境场所电气安全风险再评估是基于一般应用场所的。对于复杂的应用场所可以在此基础上增加再评估的内容。 11.2 再评估项目 若检验检测后、维修后和应用主体添加、移除后发现可能的危险,宜进行再评估。 12 文件多重应用环境场所进行电气安全风险评估和风险降低获得的信息对以后的维护维修是至关重要的,相关过程和结果宜形成文件,包括(但不限于)以下内容:——应用主体类型及相关信息; ——应用主体生命周期划分; ——安全因素; ——发生危险概率和后果严重程度的评估过程和结果; ——风险等级评定; ——风险降低措施等。 附录A (规范性) 应用主体间的同属性安全因素A.1 接地不同应用主体内部以及主体间的有关联的接地安全性的相关因素。例如(但不限于): ——系统接地型式; ——保护装置或防护措施; ——等电位联结方式; ——电气连续性; ——电气绝缘水平; ——电气隔离措施等。 A.2 电气隔离 不同应用主体内部以及主体间的多重电气隔离的绝缘配合及安全性相关的因素。例如(但不限于): ——电气隔离方式; ——电气隔离接地等。 A.3 物理隔离 不同应用主体内部以及主体间的有关联的物理隔离的安全性相关的因素。例如(但不限于): ——物理隔离方式; ——物理隔离安全措施; ——物理隔离相互影响等。 A.4 运动物件 不同应用主体内部以及主体间的有关联的运动物件的安全性相关的因素。例如(但不限于): ——运动部件的安全防护方式; ——紧急制动危害程度等。 A.5 额定电压 不同应用主体内部以及主体间的与额定电压相关的因素。例如(但不限于): ——电压等级; ——电气绝缘水平。 A.6 交、直流电压和电流 不同应用主体内部以及主体间的与交、直流电压和电流相关的因素。例如(但不限于): ——电气隔离方式; ——电气隔离接地等。 A.7 电源频率 不同应用主体内部以及主体间的与电源频率相关的因素。例如(但不限于): ——不同频率电源的隔离方式; ——不同电源频率的影响危害等。 A.8 尘埃 不同应用主体内部以及主体间的与尘埃影响相关的因素。例如(但不限于): ——尘埃的防护型式; ——尘埃的危害程度等。 A.9 气体 不同应用主体内部以及主体间的与气体影响相关的因素。例如(但不限于): ——有害气体的排放; ——气体的危害程度。 A.10 液体 不同应用主体内部以及主体间的与液体相关的因素。例如(但不限于): ——液体溢出收集; ——液体的危害程度。 A.11 电磁兼容 不同应用主体内部以及主体间的与电磁兼容性能相关的因素。例如(但不限于): ——电磁兼容防护结构; ——电磁兼容限值; ——电磁干扰的种类; ——屏蔽措施。 A.12 防雷导流 不同应用主体内部以及主体间的与防雷导流相关的因素。例如(但不限于): ——防雷水平; ——防雷导流电场影响。 A.13 火灾防护 不同应用主体内部以及主体间的与火灾防护相关的因素。例如(但不限于): ——电气火灾防护型式; ——电气火灾预警型式等。 A.14 振动或冲击 不同应用主体内部以及主体间的与振动或冲击相关的因素。例如(但不限于): ——耐受振动或冲击的方式; ——耐受振动或冲击的等级等。 A.15 外壳防护 不同应用主体间的与外壳防护相关的因素。例如(但不限于): ——外壳防护等级; ——外壳的打开方式; ——外壳的机械强度及稳定性。 A.16 电气绝缘 不同应用主体内部以及主体间的与电气绝缘相关的因素。例如(但不限于): ——绝缘电阻和泄漏电流; ——电气间隙和爬电距离; ——介质强度; ——绝缘结构; ——防潮性能; ——耐电痕化; ——电气绝缘的应用。 A.17 耐热、阻燃 不同应用主体内部以及主体间的与耐热、阻燃相关的因素。例如(但不限于): ——非金属材料的外部零件的耐热性; ——支撑载流部件或提供附加绝缘和加强绝缘的热塑性材料零件的耐热性; ——非金属材料零件的阻燃和防火灾蔓延的能力。 A.18 带电状态 不同应用主体内部以及主体间的与带电状态相关的因素。例如(但不限于): ——带电方式; ——长时或短时通电等。 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)