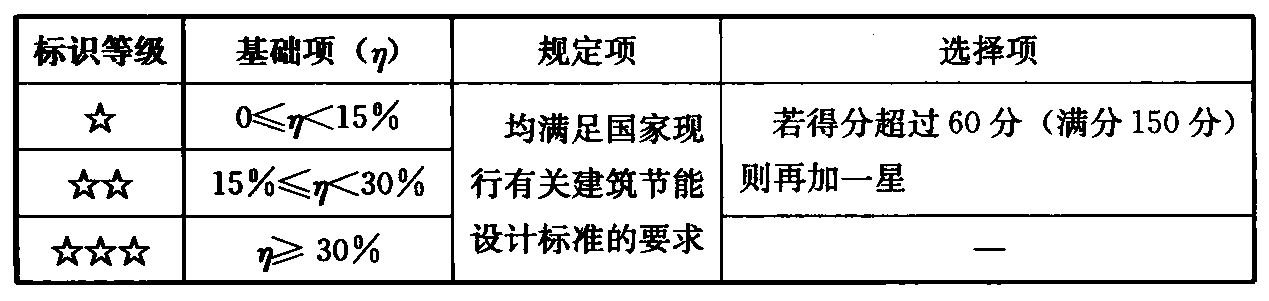

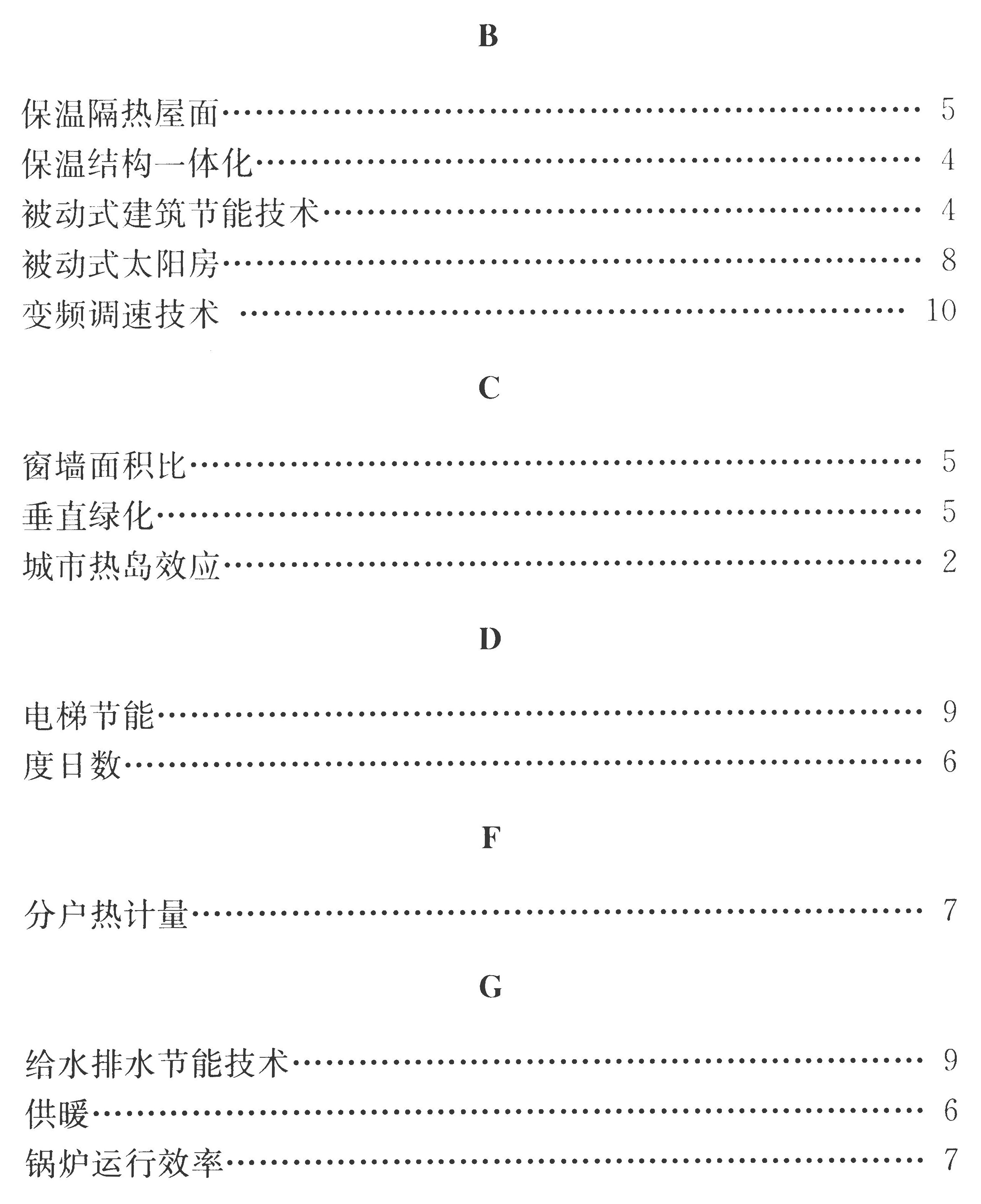

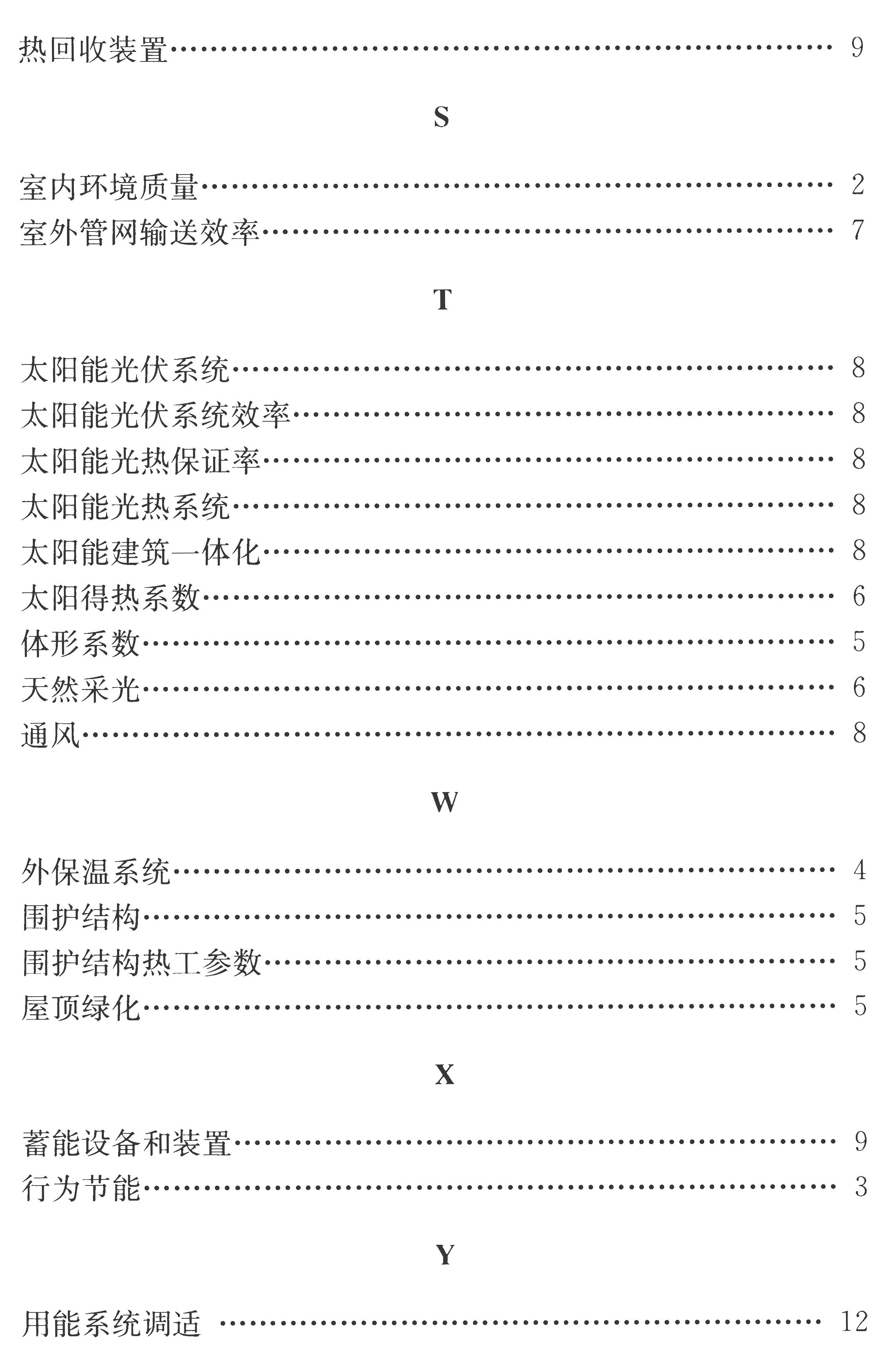

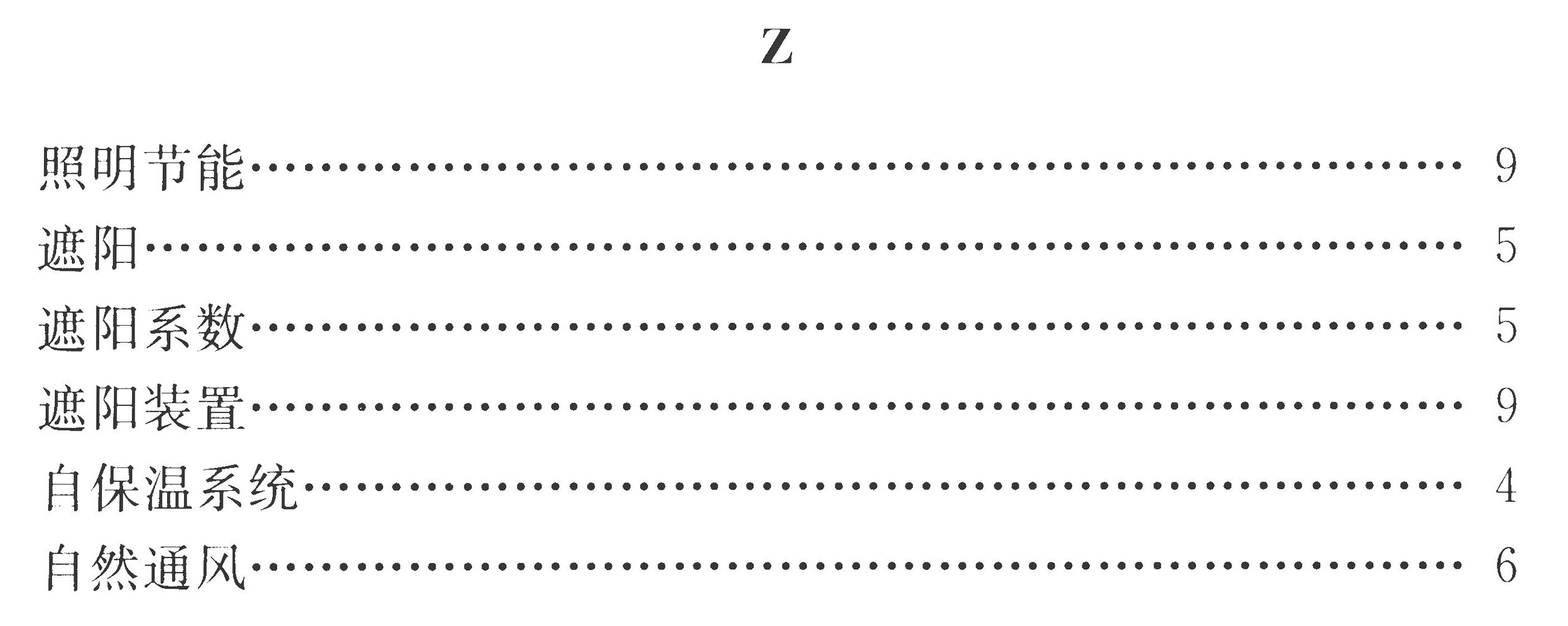

前言中华人民共和国国家标准 建筑节能基本术语标准 Standard for basic terminology of building energy-saving GB/T51140-2015 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2016年8月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第999号 住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑节能基本术语标准》的公告 现批准《建筑节能基本术语标准》为国家标准,编号为(GB/T51140-2015,自2016年8月1日起实施。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 根据住房和城乡建设部《关于印发〈2009年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2009]88号)的要求,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。2015年12月3日 本标准的主要技术内容是:1总则;2通用术语;3建筑节能技术;4建筑节能管理。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由住房和城乡建设部科技发展促进中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送住房和城乡建设部科技发展促进中心(北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835)。 本标准主编单位:住房和城乡建设部科技发展促进中心 本标准参编单位:中国建筑科学研究院 中国建筑设计研究院 中国建筑西南设计研究院 上海市建筑科学研究院 深圳市建筑科学研究院 河南省建筑科学研究院 清华大学 西安建筑科技大学 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 山东力诺瑞特新能源有限公司 广东万和新电气股份有限公司 上海朗诗建筑科技有限公司 本标准主要起草人员:杨榕 郝斌 刘珊 林海燕 董宏 刘俊跃 李德荣 任俊 栾景阳 郝军 陈晓春 冯雅 林波荣 刘加平 王怡 本标准主要审查人员:吴德绳 徐伟 袁镔 潘云钢 张旭 李德英 曾捷 王占友 朱敦智 丁力行 1 总则1.0.1 为统一规范建筑节能基本术语,实现建筑节能术语的标准化,制定本标准。1.0.2 本标准适用于建筑节能及相关领域的设计、施工、验收、运行维护及科研、教学等。 1.0.3 建筑节能基本术语除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 条文说明 1.0.1 为加强建筑节能等相关工作,国家相关部门出台了一系列的法律法规、政策文件以及标准规范。由于建筑节能知识的快速更新,我国地域差异和历史原因,译者对国外资料翻译资料的理解不同等原因,出现了建筑节能专业术语差异化的现象。在一定程度上妨碍了我国建筑节能的发展,也妨碍了我国建筑节能的信息交流、成果推广、文献检索等工作。因此,建筑节能术语的规范化,对于我国建筑节能发展是一项重要的基础性工作,是一项支撑性的系统工程。为了规范建筑节能用语,统一各标准规范、文件中建筑节能相关术语及其定义,并为今后出台的标准规范,搭建起统一的平台,促进国内外建筑节能技术、政策的交流,促进建筑节能行业的发展,实现专业术语的标准化,编制本标准。1.0.2 本标准包含了建筑节能技术与建筑管理相关最基本的术语,重点对建筑节能领域较为基础的术语进行了详细阐述。 1.0.3 建筑节能涉及的专业较多,相关专业均制定了相应标准,因此除符合本标准相关规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 通用术语2.0.1 建筑节能 building energy-saving建筑规划、设计、施工和使用维护过程中,在满足规定的建筑功能要求和室内环境质量的前提下,通过采取技术措施和管理手段,实现提高能源利用效率、降低运行能耗的活动。 2.0.2 建筑能耗 building energy consumption 建筑在使用过程中由外部输入的能源总量。 2.0.3 建筑节能率 building energy-saving ratio 基准建筑年能耗与设计建筑年能耗的差占基准建筑年能耗的百分比。 2.0.4 绿色建筑 greenbuilding 在全寿命期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。 2.0.5 建筑热工设计气候分区 climatic zoning for building thermal design 为使建筑热工设计与气候条件相适应而做出的气候区划。 2.0.6 室内环境质量 indoor environment quality 建筑室内的热湿环境、光环境、声环境和室内空气品质的总体水平。 2.0.7 城市热岛效应 urban heat island effect 同一时期内,城市区域空气温度值大于郊区的现象。 2.0.8 建筑用能规划 building energy planning 以城市规划为依据,对建设区域内的建筑用能需求进行预测并对能源供应方式进行优化配置的活动。 2.0.9 可再生能源建筑应用 renewable energy in buildings 在建筑物中合理利用太阳能、浅层地热能等非化石能源,改善用能结构,降低常规能源消耗量的活动。 2.0.10 建筑合同能源管理 building energy management contracting 通过为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,减少建筑运行中的能源费用,分享节能效益以实现回收投资和获得合理利润的一种市场化服务方式。 2.0.11 建筑节能工程 building energy-saving measures 在建筑的规划、设计、施工和使用过程中,各种节能措施的总称。 2.0.12 行为节能 energy-saving of occupant behavior 通过人为设定或采用一定技术手段或做法,使供电、供暖、供水等能耗系统按每天每个家庭的起居规律适时调整运行、以人为本、按需分配的一种节能方式。 条文说明 2.0.1 建筑节能,包含两方面的含义:①节约建筑使用过程中的能耗,其中包括供暖、通风、空气调节、热水供给、照明、动力等能耗。实现节约的方式可以包含:在建筑的规划、设计、施工采取节能材料,应用先进的技术手段,采用可再生能源利用技术,在运行管理和使用维护过程中提高管理水平以及应用计算机信息化技术等。②提高能源使用效率。但是实践发现,建筑能效的提高并不一定能够降低能耗水平,这与建筑运行管理水平有一定关系,因此应在建筑能耗总量控制的前提下进一步提高建筑能效。2.0.2 由外部输入的能源不包含建筑自身通过可再生能源利用技术和设备获取的能源,例如与建筑一体化结合的太阳能光伏发电技术产生的电能不计入建筑能耗。 2.0.3 规定基准建筑在我国是以(1980~1981)年当地通用设计建造的建筑作为比较能耗的基础。 对于居住建筑: 一步节能:1986年在(1980~1981)年当地通用设计能耗水平基础上普遍降低30%; 二步节能:1996年起在达到第一阶段要求的基础上节能30%; 三步节能:2005年在达到第二阶段要求的基础上再节能30%。 对于公共建筑: 自2005年起进行设计时,在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年供暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%。 2.0.5 建筑热工设计气候区是根据建筑热工设计的实际需要,以及与现行有关标准规范相协调,分区名称要直观贴切等要求制定的。由于目前建筑热工设计涉及冬季保温和夏季隔热,主要与冬季和夏季的温度状况有关,因此,用累年最冷月(即一月)和最热月(即七月)平均温度作为分区主要指标,累年日平均温度≤5℃和≥25℃的天数作为辅助指标,将全国划分成五个气候区,即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区,并提出相应的设计要求。 2.0.7 受人类活动的影响,城市中存在大量工业余热和生活余热,在城市下垫面的综合作用下,城市的温度高于郊区,且市内各区的温度分布也不相同。 2.0.8 建筑用能规划包括设定建筑能耗目标、评估可利用能源资源量、预测建筑能源(冷、热、电等)负荷需求,以及选择合适的能源系统或技术路线,实现建筑用能的优化配置和利用。 2.0.9 可再生能源建筑应用的目的是改善建筑用能结构,降低常规能源消耗量。可再生能源可以代替常规能源直接为建筑物提供能源需求,如太阳能天然采光、风能自然通风等。可再生能源也可以通过设备或系统转换为建筑的常规能源使用,如太阳能光热、太阳能光伏发电、地源热泵、空气源热泵、生物质能提供沼气等。 2.0.10 自20世纪90年代引入合同能源管理以来,我国在建筑领域开展了一些节能服务项目的试点,取得了明显成效。通过引入合同能源管理机制,培育了一批节能服务公司,逐步开展了一些针对既有建筑的节能服务项目试点和推广工作,我国的节能服务产业已经初步形成。从我国的发展情况来说,建筑合同能源管理仍处在起步和探索阶段,具有建筑存量巨大、建筑类型多样、单个项目投资少等不同于工业项目的特点,建筑的安全运行和节能效果需要专业公司的服务和保证,这就需要建筑节能服务公司不仅具有系统集成的技术能力,还要有资本实力和新项目不断投融资的资本运营能力。然而很多节能服务公司是由节能设备提供商、设计施工单位等转型而来的,没有受过节能服务的专业培训,导致服务水平低,竞争混乱,规范建筑节能服务企业,把好建筑节能服务企业质量关,已成为整个建筑合同能源管理市场建设的关键。 2.0.11 主要包括新建、扩建和改建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等。 3 建筑节能技商3.1 建筑3.2 供暖、通风'空气调节 3.3 可再生能源建筑应用 3.4 电气、设备与材料 3.1 建筑3.1.1 被动式建筑节能技术 passive technology for building energy-saving充分利用自然条件和建筑设计手段实现降低建筑物能耗的节能措施。 3.1.2 建筑热工设计 building termal design 从建筑物室内外热湿作用对围护结构和室内热环境的影响出发,通过改善建筑物室内热环境,满足人们工作和生活的需要或降低供暖、通风、空气调节等负荷而进行的专项设计。 3.1.3 建筑节能热工计算 building thermal calculation for energy-saving 按建筑节能相关标准规定的方法对建筑围护结构的规定性指标或性能性指标进行计算的活动。 3.1.4 外保温系统 external thermal insulation system 由保温层、防护层和固定材料构成,位于建筑围护结构外表面的非承重保温构造总称。 3.1.5 内保温系统 internal thermal insulation system 由保温层、防护层和固定材料构成,位于建筑围护结构内表面的非承重保温构造总称。 3.1.6 自保温系统 self thermal insulation system 以墙体材料自身的热工性能来满足建筑围护结构节能设计要求的构造系统。 3.1.7 保温结构一体化 integration of thermal insulation and building structure 保温层与建筑结构同步施工完成的构造技术。 3.1.8 保温隔热屋面 thermal insulation roof 采用保温、隔热措施,能够在冬季防止热量散失、夏季防止热量流入的屋面。 3.1.9 体形系数 shape factor 建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积之比,外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。 3.1.10 窗墙面积比 area ratio of window to wall 窗户洞口面积与房间立面单元面积之比。 3.1.11 遮阳 shading 为减少太阳辐射对建筑的热作用而采取的遮挡措施。 3.1.12 围护结构 building envelope 建筑物及房间各面的围挡物的总称。 3.1.14 建筑隔热 envelope solar isolation 为减少夏季太阳辐射热量向室内传递,在建筑外围护结构上采取的技术措施。 3.1.15 垂直绿化 vertical greening 沿建筑物高度方向布置植物的绿化方式。 3.1.16 屋顶绿化 roof greening 在建筑物屋顶布置植物的绿化方式。 3.1.17 围护结构热工参数 thermal parameter of building envelope 用于描述围护结构热工性能的物理量,主要包括导热系数、蓄热系数、热阻、传热系数、热惰性指标等。 3.1.18 遮阳系数 shading coefficient 在给定条件下,太阳辐射透过玻璃、门窗或玻璃幕墙构件所形成的室内得热量,与相同条件下透过标准玻璃(3mm厚透明玻璃)所形成的太阳辐射得热量之比。 3.1.19 太阳得热系数 solar heat gain coefficient 通过玻璃、门窗或透光幕墙成为室内得热量的太阳辐射部分与投射到玻璃、门窗或透光幕墙构件上的太阳辐射照度的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。也称太阳光总透射比,简称SHGC。 3.1.20 热桥 thermal bridge 围护结构中局部的传热系数明显大于主体传热系数的部位。 3.1.21 建筑物耗能量指标 index of building energyconsumption 为满足室内环境设计条件,单位时间内单位建筑面积消耗的需由能源设备供给的能量。 3.1.22 度日数 degree day 某一时段内,日平均温度低于或高于某一基准温度时,日平均温度与基准温度之差的代数和。 3.1.23 天然采光 day lighting 利用自然光进行建筑采光的方法。 3.1.24 自然通风 natural ventilation 依靠室外风力造成的风压和室内外空气温差造成的热压,促使室内外空气流动与交换的通风方式。 条文说明 3.1.1 被动式建筑节能技术是在建筑运行阶段,对室内环境的调节不消耗商品能源。常见被动式建筑节能技术包括:自然通风、天然采光、遮阳、隔热、太阳房等。3.1.3 建筑节能热工计算包括规定性指标和性能性指标。规定性指标指用数值明确给定的直接影响建筑物供暖、通风、空气调节、照明、动力等负荷或能耗的各项参数的限值,全部符合这些限值的建筑可以直接认定符合节能设计标准的要求;性能性指标指用于判断建筑整体综合能耗是否满足节能设计标准要求的判别参数,如建筑物耗热量指标、采暖空调耗电量等。 3.1.4~3.1.6 保温系统按照保温材料与围护结构之间的关系可以分为外保温系统、内保温系统、自保温系统等。各种系统之间并无绝对的优劣之分,只有适合与否。使用中,应当考虑项目所在的气候区、使用功能、采暖空调形式和运行模式等进行选用,以确保保温系统形式与建筑节能需求相适应。 3.1.7 保温结构一体化体系具有工序简单、施工方便、安全性能好、与建筑物同寿命等优点。保温结构一体化体系主要包括自保温结构体系(包括非承重和承重砌块墙体)、夹芯复合墙保温结构体系、现浇钢筋混凝土结构复合保温体系(如CL结构体系、保温砌模现浇混凝土剪力墙承重技术、模网技术)等。保温结构一体化建筑材料主要包括加气混凝土砌块、炉(矿)渣混凝土砌块(实心或空心)、陶粒混凝土砌块(实心或空心)、普通混凝土空心砌块、页岩空心砖、黏土空心砖等。部分地区采取两层保温能力差的墙体材料夹一层或多层绝热能力好的保温材料(或空气层)构成的复合墙体,也属于保温结构一体化体系的范畴,填充的保温材料种类包括EPS板、XPS板、PU板、岩棉、玻璃棉等。 3.1.8 根据不同的气候区和建筑物不同的屋面形式可采取不同的保温隔热技术,如正置式保温屋面、倒置式保温屋面、种植屋面和太阳光反射屋面等,以提高屋面的保温隔热性能。 3.1.10 房间立面单元面积是指房间层高与开间定位线围成的面积之比。 3.1.11 遮阳既可以通过建筑物自身的遮挡,或相邻建筑物之间的遮挡实现,如建筑平面的凹凸、前后排建筑之间的相对位置和间距等;也可以通过在透明围护结构处设置固定或活动遮阳构件实现,如与建筑主体结构同时施工完成的水平、垂直遮阳构件,安装在建筑透明围护结构外部、内部、中部的遮阳产品(卷帘、百叶、栅格等);还可以通过降低透明围护结构本身的遮阳系数来实现,如采用低辐射透过率的玻璃、玻璃上复合功能性膜材料等。 3.1.12 围护结构分为透明和不透明两部分。不透明围护结构有墙、屋顶和楼板等,透明围护结构有窗户、天窗和阳台门等。按是否同室外空气直接接触,又可以分为外围护结构和内围护结构。外围护结构是指同室外空气直接接触的围护结构,如外墙、屋顶、外门和外窗等。内围护结构是指不同室外空气直接接触的围护结构,如隔墙、楼板、内门和内窗等。 3.1.13 建筑保温一般在建筑围护结构表面采用保温材料提高其热阻,减少室内外温差传热。根据建筑围护结构不同部位可以分为外墙保温、屋面保温、地面保温和门窗保温等。 3.1.14 建筑隔热一般在建筑围护结构表面采用隔热材料提高其抵抗太阳辐射热量的能力,减少太阳辐射热量向室内传递。根据建筑围护结构不同部位可以分为外墙隔热、屋面隔热、门窗隔热等。 3.1.15 垂直绿化可以通过充分利用空间,在墙壁、阳台、窗台、屋顶、棚架等处栽种植物,以增加绿化覆盖率,改善居住环境。 3.1.17 围护结构的热工性能是影响建筑能耗的主要因素之一。用于描述围护结构热工性能的物理量很多,可以将其统称为“围护结构热工参数”。主要包括以下参数: 1)导热系数:在稳态条件和单位温差作用下,通过单位厚度、单位面积匀质材料的热流量,符号:λ,单位:W/(m·K)。 2)蓄热系数:当某一足够厚度的匀质材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,符号:S,单位:W/(m²·K)。 3)热阻:表征围护结构本身或其中某层材料阻抗传热能力的物理量,符号:R,单位:m²·K/W。 4)传热系数:在稳态条件下,围护结构两侧空气为单位温差时,单位时间内通过单位面积传递的热量,符号:K,单位:W/(m²·K)。 5)平均传热系数:在某个表面上,考虑了其中包含的热桥影响后得到的传热系数值,符号:Km,单位:W/(m²·K)。 6)热惰性指标:表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和,符号:D,无量纲。 3.1.18 遮阳系数用于描述建筑构件对太阳辐射的遮挡作用。 3.1.19 太阳得热系数用来描述太阳辐射通过透光围护结构的特性,太阳得热系数表征的得热量既包括直接透过透光围护结构进入室内的太阳辐射热,也包括透光围护结构吸收太阳辐射热后,再向室内二次传递的热量。“太阳得热系数”一词所描述的透光围护结构既包括玻璃等透光部分,也包括窗框等非透光部分。与遮阳系数相比,太阳得热系数考虑了透光围护结构吸热再放热的传热过程,分子增加了透光围护结构二次传递的热量。 需要特别说明的是:太阳得热系数、遮阳系数中提到的“太阳辐射量”均是指太阳辐射全波段(280nm~2500nm)的能量,且包括直射辐射和散射辐射两部分。 3.1.20 热桥在建筑围护结构中广泛存在。围护结构中由于局部材料或构造异于主体部位,在热传导的某个方向上,局部的热阻低于主体部位。与主体部位相比,在冬季,通过此处的热流密度更大,内表面温度更低,形成热传导的“桥”。热桥的存在增大了透过围护结构的传热量,增加了建筑能耗。更重要的是过低的内表面易于出现结露现象,不但影响室内美观和正常使用,更会滋生霉菌、损害人的身体健康。因此,建筑设计时,应当重视热桥部位的构造设计,特别是在严寒、寒冷地区必须保证热桥部位不出现结露问题。 3.1.21 建筑物耗能量指标主要针对建筑节能设计阶段而言。对于居住建筑,建筑物耗能量指标包括建筑物耗热量指标和空调采暖年耗电量。根据现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26,建筑物耗热量指标是指在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量;根据现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75,空调采暖年耗电量是按照设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调和采暖设备每年所要消耗的电能。对于公共建筑,建筑物耗能量指标为供暖和空气调节总耗电量,根据现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189,供暖和空气调节总耗电量是建筑围护结构热工性能权衡判断时参照建筑与所设计建筑对比和判断依据。 3.1.22 度日数分为采暖度日数(HDD)和空调度日数(CDD)。采暖度日数为:一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将该日平均温度与18℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的供暖度日数。空调度日数为:一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将该日平均温度与26℃的差值乘以1天,并将此乘积累加,得到一年的空调度日数。 3.2 供暖、通风与空气调节3.2.1 供暖 heating用人工方法通过消耗一定能源向室内供给热量,使室内保持生活或工作所需温度的技术、装备、服务的总称。供暖系统由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。 3.2.2 集中供暖 district heating 热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向多个热用户供给热量的供暖系统,又称为集中供暖系统。 3.2.3 热电联产 co-generation of heat and power 热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式。 3.2.4 冷热电三联供 combined cooling,heating and power 以一次能源用于发电,并利用发电余热制冷和供热,向用户输出电能、热(冷)的分布式能源供应方式。 3.2.5 热计量 heat metering 对供热系统的热源供热量、热用户的用热量进行的计量。 3.2.6 分户热计量 heat metering in consumers 以用户为单位,采用直接计量或分摊计量方式计量用户的供热量。 3.2.7 锅炉运行效率 operating efficiency of boiler 锅炉实际运行中产生的有效利用的热量与其燃烧的燃料所含热量的比值。 3.2.8 室外管网输送效率 efficiency of network 管网输出总热量与输入管网的总热量的比值。 3.2.9 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比 electricity consumption to transferred cooling(heat) quantity ratio of air conditioning system 设计工况下,空调冷(热)水系统循环水泵总功耗与设计冷(热)负荷的比值。 3.2.10 集中供暖系统耗电输热比 electricity consumption to transferred heat quantity ratio of central heating system 设计工况下,集中采暖系统循环水泵总功耗与设计热负荷的比值。 3.2.11 空气调节 air conditioning 使服务空间内的空气温度、湿度、清洁度、气流速度和空气压力梯度等参数达到给定要求的技术。 3.2.12 空调系统能效比 integrated energy efficiency of air conditioning system 以建筑整个空调系统为对象,空调系统的制冷量或制热量与系统总输入能量之比。 3.2.13 通风 ventilation 采用自然或机械方法对建筑空间进行换气,以使室内空气环境满足卫生和安全等要求的技术。 条文说明 3.2.1 根据国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第2.0.3条的条文说明:以前“供暖”习惯称为“采暖”,近年来随着社会和经济的发展,采暖设计的涉及范围不断扩大,已由最早的侧重室内需求侧的“采暖”设计扩展到同时包含管网及热源的“供暖”设计;同时,考虑到与现行政府法规文件及管理规定用词一致,所以本规范统称“供暖”。3.2.2 集中供暖是相对于分散供暖而言的,是指具有一定规模的供暖系统。但是多大规模属于集中供暖对不同的国家、不同的时期都会有差别,作为一个术语没有给出其数量的概念,只指出其基本特征。除集中供暖外,其他供暖方式均为分散供暖。目前,分散供暖主要方式为电热供暖、户式燃气壁挂炉供暖、户式空气源热泵供暖、户用燃气供暖(火炉、火墙和火炕等)等。楼用燃气炉供暖和楼用热泵供暖也属于集中供暖。集中供热指以热水或蒸汽作为热媒,由热源集中向一个城市或较大区域供应热能的方式。集中供热除供暖外,还包括生活热水和蒸汽的供应。 3.2.5 供暖系统计量一般分为两部分内容:①热计量:包括热计量装置及热计费方法,如各种热量表及计费仪表等。②热控制:包括各种阀门、仪表等,如温控阀、自力式压差调节阀、自力式流量调节阀、静态水力平衡阀等。 3.2.6 热量直接计量方式是采用户用热量表直接结算的方法,对各独立核算用户计量热量。热量分摊计量方式是在楼栋热力入口处(或热力站)安装热量表计量总热量,再通过设置在住宅户内的测量记录装置,确定每个独立核算用户的用热量占总热量的比例,进而计算出用户的分摊热量,实现分户热计量。用户热分摊方法主要有散热器热分配法、流量温度法、通断时间面积法和户用热量表法。 3.2.10 全日理论水泵输送耗电量和全日系统供热量取相同单位,无因次。该值是反映热水供暖系统的节能指标。 3.2.11 空气调节系统是指以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的统称。按空气处理设备(AHU)集中程度通常可分为:集中式空气调节系统、半集中式空气调节系统和分散式空气调节系统等;按运行控制方式可以分为:定风量空气调节系统、变风量空气调节系统和低温送风空气调节系统等。 3.2.12 空调系统制冷量是指空调制冷机组相应工况下制冷量,系统总输入能量包括:相应工况下制冷机组、水泵、冷却塔、风机盘管、空调箱等的输入能量之和。 3.2.13 按通风动力的不同,可以分为自然通风和机械通风;按服务区域的不同,可以分为全面通风和局部通风。自然通风指依靠室外风力造成的风压和室内外空气温差造成的热压,促使空气流动与交换的通风方式;机械通风指利用通风机械实现室内换气的通风方式。全面通风指用自然或机械方法对整个房间进行换气的通风方式;局部通风指为改善室内局部空间的空气环境,向该空间送入或从该空间排出空气的通风方式。 3.3 可再生能源建筑应用3.3.1 可再生能源替代率 alternative to conventional energy建筑中使用可再生能源所形成的常规能源替代量或节约量在建筑总能源消费中所占的比率。 3.3.2 太阳能建筑一体化 building integrated solar energy system 太阳能系统与建筑功能、建筑结构和建筑用能需求有机结合,与建筑外观相协调,并与建筑工程同步设计、施工和验收。 3.3.3 太阳能光热系统 solar heating system 将太阳能辐射能转换成热能,并在必要时与辅助热源配合使用以提供热需求的系统。 3.3.4 太阳能光热保证率 solar fraction 太阳能光热系统中由太阳能提供的能量占该系统一定时间段内总需能量的百分率。 3.3.5 太阳能光伏系统 solar photovoltaic system 利用太阳能电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换成电能的系统。 3.3.6 太阳能光伏系统效率 solar photovoltaic system efficiency 太阳能光伏系统输出功率占入射到电池板受光平面几何面积上的全部光功率的百分比。 3.3.7 被动式太阳房 passive solar houses 通过建筑朝向和周围环境的合理布置、内部空间和外部形体的处理以及建筑材料和结构的匹配选择,使其在冬季能集取、蓄存和分配太阳热能的一种建筑物。 3.3.8 热泵 heat pump 以消耗能量为代价,使热能从低温热源向高温热源传递的一种装置。 3.3.9 热泵系统能效比 coefficient of performance of heat pump system 热泵系统制热量(或制冷量)与系统总耗能量的比值,系统总耗能量包括热泵主机、各级循环泵的耗能量。 条文说明 3.3.1 由于建筑中存在多种可再生能源应用技术,因此存在针对某种单一可再生能源替代率和多种可再生能源利用总替代率之分。在可再生能源替代率计算中,建筑总能源消费是指在建筑物使用过程中所消耗的能源量,即一定时间内(一般为一年)某个目标建筑运行所需要的各种能源的总量,主要包括电力、燃料油、燃气、燃煤、市政热水(或蒸汽)等。在计算建筑中使用可再生能源所形成的常规能源替代量或节约量时,由于各种可再生能源技术输出的能量形式不同,算法上存在差异,如对于太阳能光伏发电技术,以系统所发电量作为常规能源替代量;而对于太阳能光热技术或地源热泵等技术,则是与某种以消耗常规能源实现相同功能或目的的技术进行比较,计算出相对常规能源节约量。3.3.2 太阳能建筑一体化包括太阳能光热系统和太阳能光电系统的建筑一体化。 太阳能光热建筑一体化主要包括:①在外观上,实现太阳能热水系统与建筑有机结合,合理布置太阳能集热器。无论在屋顶、阳台或在墙面都要使太阳能集热器成为建筑的一部分,实现两者的协调和统一;②在结构上,妥善解决太阳能热水系统的安装问题,确保建筑物的承重、防水等功能不受影响,还应充分考虑太阳能集热器抵御强风、暴雪、冰雹等的能力;③在管路布置上,合理布置太阳能循环管路以及冷热水供应管路,尽量减少热水管路的长度,建筑上事先留出所有管路的接口、通道;④在系统运行上,要求系统可靠、稳定、安全,易于安装、检修、维护,合理解决太阳能与辅助能源加热设备的匹配,尽可能实现系统的智能化和自动控制;⑤在系统效率上,考虑到太阳能保证率与建筑一体化程度存在一定的矛盾,需要通过整体考虑、合理设计兼顾二者。以上五方面均需要将太阳能热水系统纳入建筑设计中,统一规划、同步设计、合理布局。 太阳能光电建筑一体化主要包括:①在外观上,在综合考虑发电效率、发电量、电气和结构安全、适用、美观的前提下,实现太阳能光电系统与建筑有机结合,合理布置太阳能电池(或组件),使之与建筑材料(或构件)有机结合,构成复合型建筑材料或建筑构件;②在功能实现上,集成后的光伏建材或构件具备同等建筑材料或构件功能,能够满足相应的性能要求并替代相应建筑材料或构件。以上两方面均需要将太阳能光电系统纳入建筑设计中,统一规划、同步设计、合理布局。 3.3.3 民用建筑中,太阳能光热系统主要包括太阳能供热水、采暖和空调系统。其中空气集热器太阳能采暖系统,是用太阳能集热器收集太阳辐射能并转换成热能,以空气作为集热器回路中循环的传热介质,以岩石堆积床或相变材料作为蓄热介质,热空气经由风道送至室内进行采暖,具有较好的应用前景。 3.3.4 太阳能光热保证率是表示太阳能热利用系统性能的一个参数,其值需结合系统使用期内的太阳能辐照条件、系统的性能及用户具体要求等因素后综合确定。 3.3.5 太阳能光伏系统可按不同的分类方法进行分类:按接入公共电网的方式分为:并网光伏系统和独立光伏系统;按储能装置的形式可分为:带有储能装置系统和不带储能装置系统;按负荷形式可分为:直流系统、交流系统和交直流混合系统;按系统装机容量的大小可分为:装机容量不大于20kW的小型系统、装机容量在20kW至100kW(含100kW)之间的中型系统和装机容量大于100kW的大型系统;按允许通过上级变压器向主电网馈电的方式可分为:逆流光伏系统和非逆流光伏系统;按其在电网中的并网位置可分为:集中并网系统和分散并网系统。 3.3.6 太阳能光伏发电系统总效率由电池组件的PV转换率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率及负载的效率等组成。 3.3.7 被动式太阳房主要包括下列三种类型:①直接受益式,太阳光穿过被动式太阳房的透光材料直接进入室内的采暖形式;②集热(蓄热)墙式,太阳光穿过被动式太阳房的透光材料照射集热(蓄热)墙吸热面,加热间层空气(墙体)后,通过空气对流(传导、辐射)向室内传递热量的采暖方式;③附加阳光间式,在被动式太阳房的房屋主体南面附加一个玻璃温室的采暖形式。 3.3.8 热泵实质是借助降低一定量的功的品位,提供品位较低而数量更多的能量。由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质中储存的能量的重要途径。热泵按热源来源的种类可分为:地源热泵、空气源热泵、污水源热泵等。空气源热泵以空气为低位热源的热泵。地源热泵以岩土体、地下水、地表水为低位热源的热泵。城市污水源热泵是与城市污水进行热交换的热泵。 3.3.9 热泵系统能效比即系统综合能效比,指在某一工作条件下整个热泵系统输出能量与输入能量的比值,它反映了整个系统中包括所有设备的综合性能,是全面考察热泵系统在实际运行下能效水平的重要指标。热泵系统制冷能效比是指地源热泵系统制冷量与热泵系统总耗电量的比值,其中热泵系统总耗电量包括热泵主机、各级循环水泵的耗电量。热泵系统制热性能系数是热泵系统总制热量与热泵系统总耗电量的比值。对于空气源热泵来说,总耗电量包含主机和风机的耗电量。 3.4 电气、设备与材料3.4.1 绿色照明 green lighting在满足建筑功能要求的前提下,采用能耗低、效率高、安全稳定的照明方式。 3.4.2 照明节能 lighting energy-saving 在满足建筑室内视觉舒适度要求的前提下,通过采用节能灯具、智能控制等措施有效降低照明能耗的活动。 3.4.3 电梯节能 elevator energy-saving 通过改进机械传动和电力拖动系统、照明系统和控制系统等技术有效降低电梯能耗的活动。 3.4.4 遮阳装置 shading device 安装在建筑围护结构上,用于遮挡或调节进入室内太阳辐射热或自然光透过量的装置。 3.4.5 热回收装置 heat recovery device 在空调、供暖、通风设备或系统上所加装的,并将运行时所排出的热量进行回收利用的装置。 3.4.6 蓄能设备和装置 energy storage device 充分利用某些物质的物理化学性能,对冷、热、电等能量进行存储、释放的设备和装置。 3.4.7 冷/热量计量装置 cooling/heat metering device 冷/热量表以及对冷/热量表的计量值进行分摊的、用以计量用户消耗能量的仪表。 3.4.8 给水排水节能技术 water supply and drainage energysaving technology 在充分满足建筑用水和排水要求的基础上,能够有效降低建筑给水和排水日常运行能耗的技术。 3.4.9 变频调速技术 variable-frequency energy-saving device 通过改变电动机工作电源频率从而改变电机转速,以达到节能效果的技术。 3.4.10 建筑保温材料 building thermal insulation material 导热系数小于0.3W/(m·K)、用于建筑围护结构对热流具有显著阻抗性的材料或材料复合体。 3.4.11 建筑隔热材料 building solar isolation material 表面太阳辐射反射率较高、用于建筑围护结构外表面减少太阳辐射热量进入室内的材料。 3.4.12 绿色建材 green building material 采用清洁生产技术,不用或少用天然资源和能源,大量使用工农业或城市固态废弃物生产的无毒害、无污染、无放射性,且使用周期后可回收利用,有利于环境保护和人体健康的建筑材料。 条文说明 3.4.1 绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材,以及调光控制调和控光器件),改善和提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而营造一个高效、舒适、安全的照明方式。3.4.2 通过精心照明设计,选用优质节能的照明产品,采取智能控制等科学运行管理方法以实现有效地降低照明能耗。 3.4.4 为防止阳光过分照射和提高建筑围护结构表面温度,降低室内温度和空调能耗、营造室内舒适的热环境和光环境,采用建筑构件或安置设施避免阳光直射、防止建筑物局部过热和眩光的产生以及保护物品而采取的一种措施。专门设置的遮阳包括水平遮阳、垂直遮阳、综合遮阳、挡板遮阳、百叶内遮阳、活动百叶外遮阳等。 3.4.5 热回收装置应用广泛,可装配在组合式空调机组等空调设备或系统内对排风热量(冷量)进行回收,也可装配在天然气锅炉系统中实现对烟气的冷凝回收。 3.4.7 冷/热量计量装置统称热量表,又称热能表、热能积算仪,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的供冷量,一般由流量传感器、积算器和配对温度传感器等部件组成。 热量表通常由流体温度测量装置及流量测量装置组成,将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温差的模拟信号,热量表采集来自三路传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。 3.4.8 建筑给水排水的节能主要体现在节电方面,包括给水加压节能技术、热水制备节能技术和其他建筑给水排水节能技术三大部分。给水加压节能技术包括变频供水技术、管网叠压或无负压供水技术、给水系统优化等。热水制备节能技术包括太阳能热水技术、热泵热水技术、多热源组合技术、废水热回收等。其他建筑给排水节能技术包括建筑中水回用、雨水收集利用、节水型节能、管径减小、管道简化等其他技术。 3.4.9 在工程实际中,设备选型都是以额定负荷为依据。计算流量和扬程时还要加一个富余量;所选设备的流量和扬程不会与计算值恰好都吻合,而都略高于计算值。由于实际运行的负荷变化导致设备处于变负荷运行,而过去调节的方法,都是改变其进、出口节流阀或挡板的开度来改变负荷,此时电机的输出功率一部分用来克服节流的阻力而损失。变频调速则是频率改变而使电机转速改变、流量得以调节,而电机输出功率随转速大小而改变,达到节能的效果。 3.4.10 国家标准《绝热材料及相关术语》GB/T4132-1996规定了绝热材料的定义:用于减少结构物与环境热交换的一种功能材料,通常称为保温材料。建筑节能标准实施后,对围护结构提出传热系数要求,因此材料的导热系数成为围护结构节能验收的主要指标。 3.4.11 建筑隔热材料以往常和保温材料混淆,建筑隔热材料通常指表面反射率大的热反射材料,包括热反射涂料、热反射玻璃等,通常称热反射材料。 4 建筑节能管理4.0.1 建筑节能设计 buildin genergy-saving design在保证建筑功能和室内环境质量的前提下,通过采取技术措施,降低机电系统和设备的能耗所开展的活动。 4.0.2 建筑节能设计专项审查 building energy-saving special investigation 对建筑工程施工图设计文件是否满足相关建筑节能法规政策和标准规范要求所进行的审查活动。 4.0.3 建筑节能工程施工 building energy-saving projects construction 按建筑工程施工图设计文件和施工方案要求,针对建筑节能措施所开展的建造活动。 4.0.4 建筑节能工程检验 building energy-saving projects inspection 对建筑节能工程中的材料、产品、设备、施工质量及效果等进行检查和测试,并将结果与设计文件和标准进行比较和判定的活动。 4.0.5 建筑节能工程验收 building energy-saving projects acceptance 在施工单位自行质量检查评定的基础上,由参与建设活动的有关单位共同对建筑节能工程的检验批、分项工程、分部工程的质量进行抽样复验,并根据相关标准以书面形式对工程质量是否合格进行确认的活动。 4.0.6 建筑能耗统计 buildings energy consumption statistics 按统一的规定和标准,对民用建筑使用过程中的能源消耗数据进行采集、处理分析和报送的活动。 4.0.7 建筑能源审计 building energy auditing 依据国家有关节能法规和标准对建筑能源利用效率、能源消耗水平、能源经济和环境效果进行检测、核查、分析和评价的活动。 4.0.8 建筑节能诊断 building energy-saving diagnosis 通过现场调查、检测以及对能源消费账单和设备历史运行记录的统计分析等,发掘再节能的空间,为建筑物的节能优化运行和节能改造提供依据的过程。 4.0.9 建筑能耗监测 building energy consumption monitoring 通过能耗计量装置实时采集建筑能耗数据,并对采集数据进行在线监测、查看和动态分析等的活动。 4.0.10 建筑能耗分类分项计量 itemized metering of building energy consumption 针对建筑物使用能源的种类和建筑物用能系统类型实施的能源消费计量方式。 4.0.11 用能系统调适 commissioning of energy consumption system 通过设计、施工、验收和运行维护阶段的全过程监督和管理,保证建筑物能够按设计和用户要求,实现安全、高效地运行和控制的工作程序和方法。 4.0.12 建筑能效测评 building energyefficiency evaluation 对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统效率等性能指标进行检测、计算,并给出其所处水平的活动。 4.0.13 建筑节能量评估 building energy-saving assessment 对建筑采取节能措施而减少能源消耗量进行评价的活动。 4.0.14 建筑能效标识 building energy efficiency labeling 依据建筑能效标识技术标准,对反映建筑物能源消耗量及建筑物用能系统等性能指标以信息标识的形式进行明示的活动。 4.0.15 绿色建筑标识 green building labeling 依据绿色建筑评价标准,对建筑物达标等级进行评定,并以信息标识的形式进行明示的活动。 4.0.16 建筑能耗基准线 building energy consumption baseline 为评价建筑物用能水平,以建筑能耗实测值或模拟值为基础,而设置的一种情景能耗水平。 4.0.17 建筑能耗限额 building energy consumption quota 在所规定的时期内(通常为一年或一个月),依据同类型建筑能源消耗的社会水平所确定的、实现使用功能所允许消耗的建筑能源数量的限值。 条文说明 4.0.2 2000年原建设部以《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)和《建设工程勘察设计管理条例》(国务院293号令)的法律形式,强制规定了我国所有建筑工程的施工图必须经过审图后方可用于施工。2013年4月27日住房和城乡建设部以第13号部令颁发的《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》明确规定国家实施施工图设计文件审查制度。施工图审查机构按照有关法律、法规,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。建筑节能工程作为单位工程的分部工程,其施工图设计文件应由具备资质的施工图审查机构进行建筑节能专项审查。4.0.3~4.0.5 建筑节能工程施工是单位工程施工的重要组成部分,涉及建筑围护结构、供暖、通风、空气调节、热水供给、照明、动力等方面10个分项工程。施工过程则是针对节能措施,采取合适的施工技术,将节能措施付诸实施。建筑节能工程检验是建筑节能工程验收的重要内容,不仅涉及建筑节能工程施工过程中的材料、产品、设备的进场检验,还包括建筑节能工程现场实体检验(围护结构现场实体检验、系统节能性能检测)。建筑节能工程验收是单位工程竣工验收的必要条件,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行建筑节能工程现场检验和系统联合运转调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行,包括了建筑节能工程各分项工程施工质量的验收。 4.0.6 与建筑相关的能源消耗包括建筑材料生产用能、建筑材料运输用能、房屋建造和维修过程中的用能以及建筑使用过程中的建筑运行能耗。在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总能源消耗的20%左右。建筑运行的能耗,即建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生,大部分能源消耗发生在建筑物运行过程中。因此,建筑运行能耗是建筑节能任务中最主要的关注点。 本标准所指的建筑能耗是指建筑运行能耗,即在建筑使用过程中所产生的建筑能源消耗量,是指一定时间段内(一般为一年)运行某个目标建筑物所需要的各种能源的总量。能源主要包括电、燃料(煤、气、油等)、集中供热(冷)、建筑直接使用的可再生能源等,也包括低热值燃料、生物质能等的利用。 另外,建筑可分为工业建筑和民用建筑。由于工业建筑的能耗在很大程度上与生产要求有关,并且一般都统计在生产用能中,因此,本标准所指的建筑能耗均为民用建筑的运行能耗。 4.0.7 建筑能源审计是一种建筑节能的科学管理和服务方法,其主要内容是对用能单位建筑能源使用的效率、能源消耗水平和能源利用的经济效果进行客观考察,对用能单位的用能管理和能源利用状况进行分析判断,从而发现建筑节能所存在的问题和节能潜力。它的主要依据是,建筑能量平衡和能源梯级利用原理、能源成本分析原理、工程经济与环境分析原理以及能源利用系统优化配置原理等。 建筑能源审计的内容分为三级:第一级,基础项;第二级,规定项;第三级,选择项。基础项由被审计建筑的所有权人或业主自己或由其委派的责任人完成,包括:提供被审计建筑的基本信息;提供能源审计所需要的各种资料数据;配合能源审计工作的开展。规定项由各地建设主管部门委托的审计组完成,由被审计建筑的所有权人或业主自己或委托人配合完成。与建筑物所有权人或业主指定的责任人和联络人,以及主要运行管理人员举行工作会议,了解大楼运营情况及建筑能耗存在的问题,逐项核实基本信息表。审阅并记录一至三年(以自然年为单位)的能源费用账单。包括:用电量及电费、燃气消耗量及燃气费、水耗及水费、排污费、燃油耗量及费用、燃煤耗量及费用、热网蒸汽(热水)耗量及费用、其他为建筑所用的能源消耗量及费用。分析能源费用账单,计算出能源实耗值。选择项由经建设主管部门资质认定的第三方专业机构或按合同能源管理模式运作的能源服务公司完成。选择项可以包括:室内环境品质检测、空调制冷机房能效检测、供热锅炉房能效检测、通风系统能效检测等,以及双方商定的其他详细检测项目。 4.0.8 现场调查、检测的主要对象和内容包括建筑物围护结构的热工性能,暖通空调、生活热水供应系统、照明系统等的能源利用效率,供配电系统的功率因数、负荷率、三相平衡、谐波以及监控系统的有效性等。现场调查、检测工作后,对获得的数据进行处理,与相关的建筑节能标准进行对比分析。有条件或需要的情况下可进行进一步的模拟分析。建筑节能诊断的目的是为建筑节能优化运行和节能改造提供依据和针对性的措施。 4.0.9 能耗数据包括分类能耗[按能源种类划分的能耗,包括电、水、燃气(天然气、液化石油气和人工煤气)、集中供热量、集中供冷量、煤、汽油、煤油、柴油、建筑直接使用的可再生能源及其他能源消耗等]和分项能耗(按用途划分的用电能耗,包括照明插座用电能耗、采暖空调用电能耗、动力用电能耗和特殊用电等)。 能耗监测系统:通过在建筑物中安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段实时采集能耗数据,实现公共建筑能耗在线监测和动态分析功能的硬件和软件系统的统称。系统一般由能耗数据采集子系统、传输和处理子系统组成。 4.0.10 分类能耗是指按能源种类划分的能耗,包括电、水、燃气(天然气、液化石油气和人工煤气)、集中供热量、集中供冷量、煤、汽油、煤油、柴油、建筑直接使用的可再生能源及其他能源消耗等。分项能耗是指按用途划分的用电能耗,包括照明插座用电能耗、采暖空调用电能耗、动力用电能耗和特殊用电等。 4.0.11 建筑调适的概念主要包含了两个含义,首先是建筑“调试”,指建筑用能设备或系统安装完毕,在投入正式运行前进行的调试工作。其次是建筑“调适”,指建筑用能系统的优化,与用能需求相匹配,使之实现高效运行的过程。建筑调适一般可以分为以下两种: (1)新建建筑调适。建筑的某些特定系统(如常见的机电系统)通过调适过程,记录设备及其所有子系统和配件的方案、设计、安装、测试、执行以及维护是否能达到业主项目需求。 (2)既有建筑调适。对建筑目前各个系统进行详细的诊断、改进和完善,解决其存在的问题,降低建筑能耗,提高整个建筑运行性能。 4.0.12 建筑能效测评以单栋建筑为对象,且包括与该建筑相连的管网和冷热源设备。在对相关文件资料、部品和构件性能检测报告审查以及现场抽查检验的基础上,结合建筑能耗计算分析及实测结果,综合进行测评。 建筑能效的测评内容包括基础项、规定项与选择项。基础项:按照国家现行建筑节能标准的要求和方法,计算或实测得到的建筑物单位面积采暖空调耗能量。规定项:除基础项外,按照国家现行建筑节能标准要求,围护结构及采暖空调系统必须满足的项目。选择项:对高于国家现行建筑节能标准的用能系统和工艺技术加分的项目。 4.0.13 节能量评估方法参见现行行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176。居住和公共建筑被改造系统或设备的检测方法参见现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177和《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132。 4.0.14 本条文参考现行行业标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288。建筑能效标识应以建筑能效测评和实测评估结果为依据进行标识,居住建筑和公共建筑应分别进行标识,建筑能效标识应以单栋建筑为对象。对居住小区中的同类型建筑进行建筑能效标识时,可抽取有代表性的建筑单体进行测评,作为同类型建筑能效标识依据。抽检数量不得少于10%,并不得少于1栋。同类型建筑能效标识的等级应按抽测单体建筑能效标识的最低级别确定。 建筑能效标识等级划分应符合表1和表2的规定。 表1 居住建筑能效标识等级

表2 公共建筑能效标识等级

4.0.15 绿色建筑评价标识分为“绿色建筑评价标识”和“绿色建筑设计评价标识”。 “绿色建筑评价标识”包括证书和标志(挂牌),“绿色建筑设计评价标识”仅有证书。绿色建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运营管理六类指标组成。 4.0.16 在实际应用中,根据不同的目的,基准线的含义与确定方法有一定不同,总的来说可以分为以下几种: (1)国家层面基准线:指依据国家或地方建筑相关能源规范和设计标准,提供的方便的、清楚定义的和具有一致性的基准。 (2)城市或区域层面基准线:指项目所在城市或区域范围内有近年来较为详尽的建筑用能相关数据统计情况,便于取得较为公认的建筑平均用能水平。这种方法在数据的收集和统计分析均存在一定的难度。 (3)单类建筑基准线方法:选取一定范围内,在使用功能、建造年代、结构类型以及施工技法等方面相同或相近,且有完整历史用能记录或能耗账单的多栋建筑,在某种相同的指标形式下,获取平均用能水平作为确定依据。 (4)技术行业基准线方法:比较不同节能水平下设备的性能,取当前社会平均水平,作为基准水平,结合相应设备运转方式和时间,即可简单地评价出基准能耗。该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合,例如照明灯具的更换,对于负荷变化大的设备亦有参考价值。这种方法一般适用于采用单一技术的项目。 (5)具体项目基准线方法:一种采用历史用能记录或能耗账单的方法,是选择具有一定代表性的在边界内完整周期(如至少1年)能耗账单或者第三方出具的历年能源审计报告等能够如实反映历史用能记录的相关资料作为确定依据,这种方法一般适用于既有建筑节能改造的项目;另一种采用经校正的模拟分析法,是建立改造前建筑能耗水平计算机模拟仿真模型,分析能源消费量,并结合其他途径相关数据校正计算结果。 4.0.17 制定建筑能耗限额的根本目的是保障建筑合理的用能需求,抑制不合理的建筑用能,从而达到提高建筑能源利用效率,实现建筑节能的目的。 附录A 中文索引

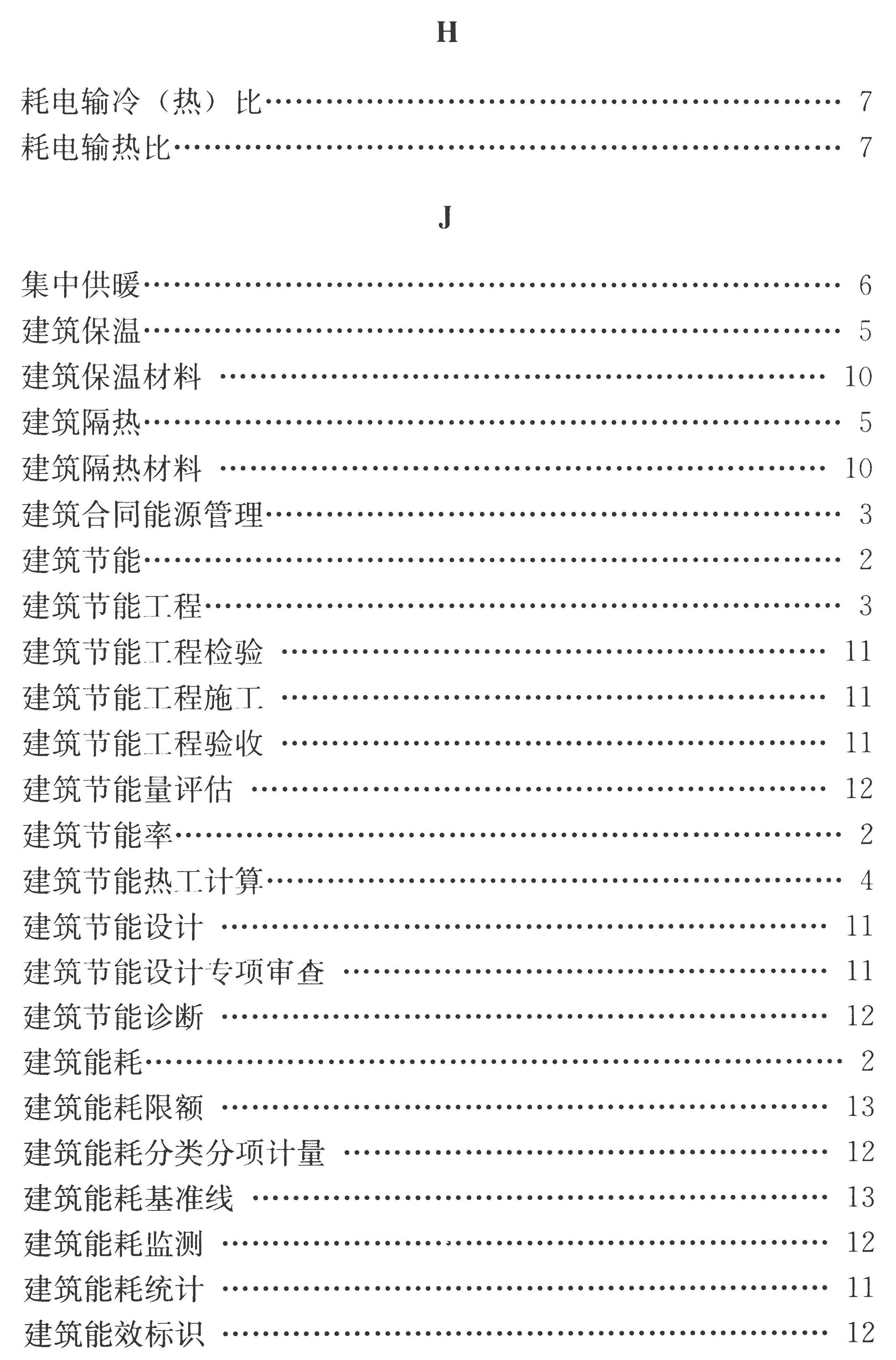

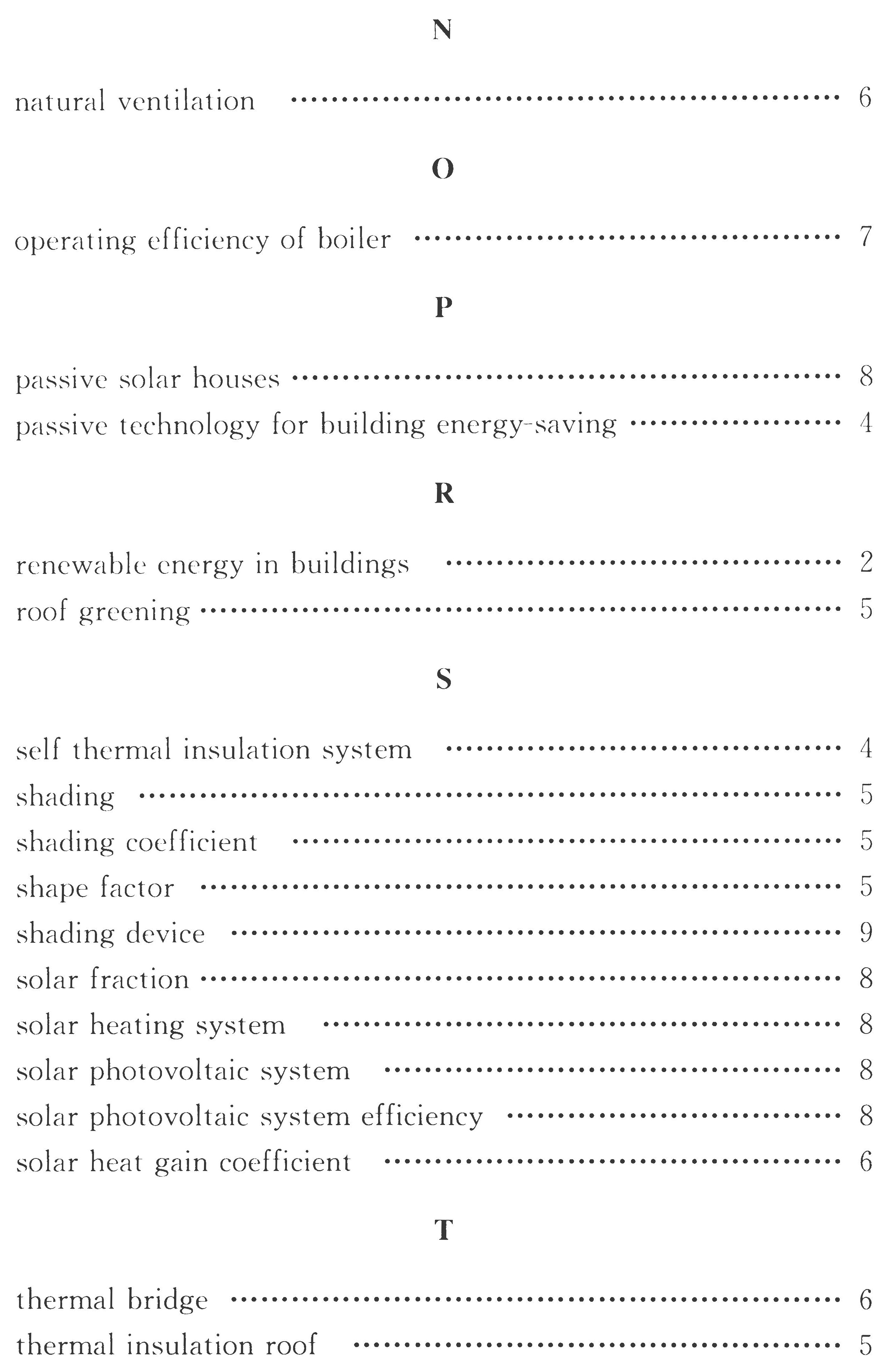

附录B 英文索引

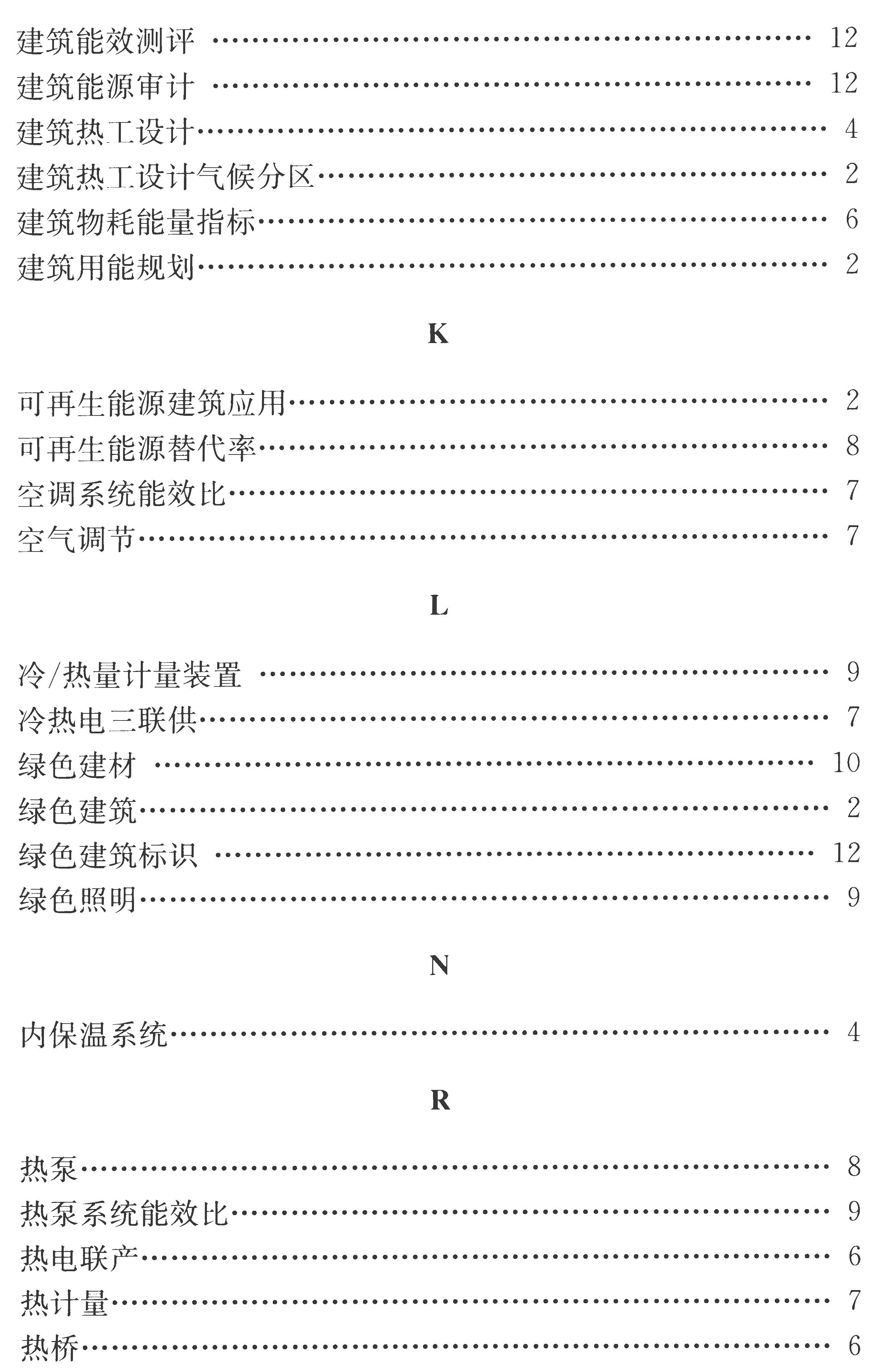

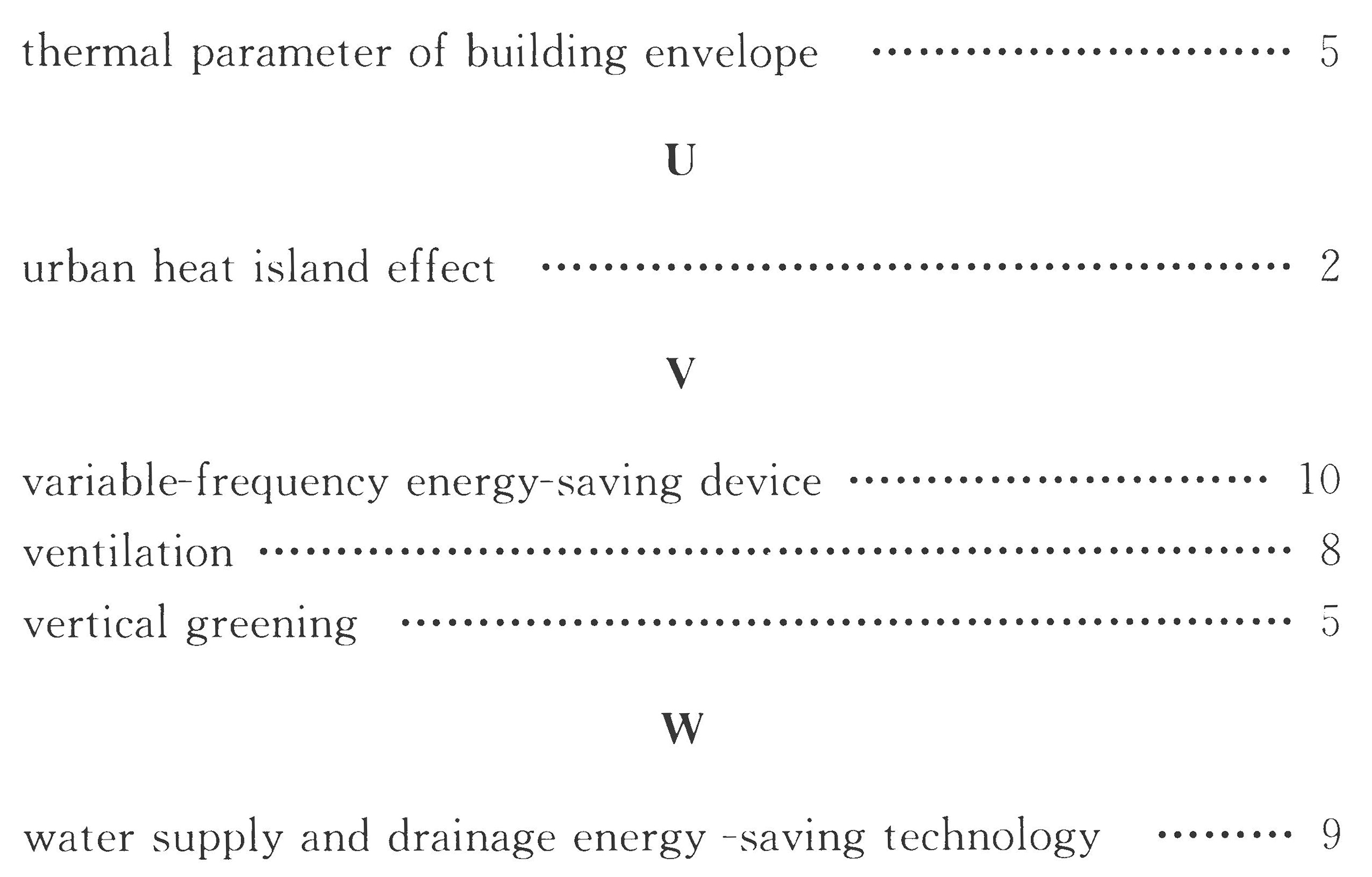

|

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)