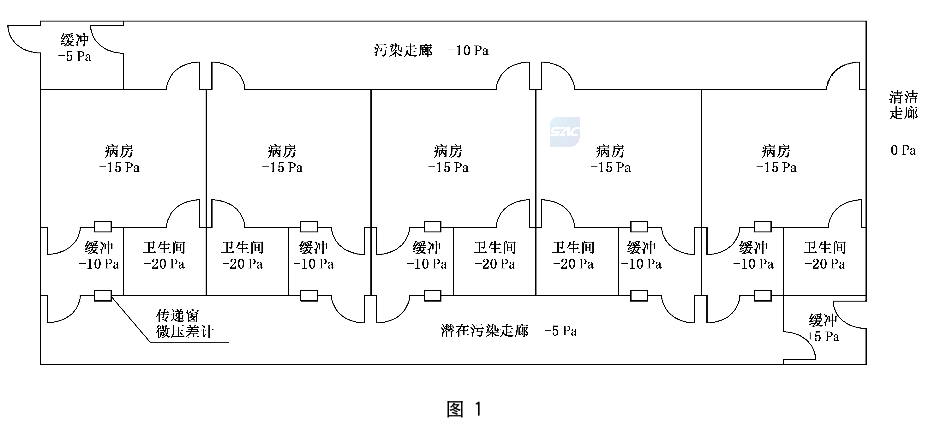

前言中华人民共和国国家标准 医院负压隔离病房环境控制要求 Requirements of environmental control for hospital negative pressure isolation ward GB/T 35428-2017 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。中国国家标准化管理委员会 2017-12-29发布 2018-07-01实施 本标准由全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会(SAC/TC 319)提出并归口。 本标准起草单位:江苏苏净科技有限公司、天津市龙川净化工程有限公司、中天道成(苏州)洁净技术有限公司、解放军总医院、空军总医院、北京佑安医院、中国标准化协会、中国医学科学院北京协和医院、中国中元国际工程有限公司、中国联和健康产业有限公司、军事医学科学院卫生装备研究所、防化研究院、上海德威净化设备工程有限公司、深圳市丽风净化技术有限公司、北京天智航医疗科技股份有限公司、烟台宝源净化有限公司、武汉吉隆过滤技术有限公司、北京北方天宇建筑装饰责任公司、无锡汉佳医疗科技有限公司。 本标准主要起草人:姜伟康、邴绍同、杨子强、祁建城、曹晋桂、殷晓冬、曲正、张立海、徐火炬、陈江浩、赵阿萌、黄吉辉、于自强、涂有、何丽、郭莉、周恒谨、林向阳、李锡、周恒谨、童志富、马东、杨小兵、陈汉清、张晓东、潘学刚、姜皓遐。 1 范围本标准规定了医院用于隔离通过和可能通过空气传播的疑似或传染病患者的负压隔离病房环境控制的技术要求。本标准适用于综合医院负压隔离病房。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB 50346 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50686-2011 传染病医院建筑施工及验收规范 WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 空气传播 airborne transmission 带有病原微生物的微粒子通过空气流动导致的疾病传播。 注:改写WS/T 311-2009,定义3.5。 3.2 隔离 isolation 采用各种方法、技术,防止病原体从患者及携带者传播给他人的措施。 [WS/T 311-2009,定义3.10] 3.3 负压隔离病房 negative pressure isolation ward 用于隔离通过和可能通过空气传播的传染病患者或疑似患者的病房。采用通风方式,使病房区域空气由清洁区向污染区定向流动,并使病房空气静压低于周边相邻相通区域空气静压,以防止病原微生物向外扩散。 注:改写WS/T 311-2009,定义3.16。 3.4 清洁区 clean area 病区中不应受到传染病患者和疑似患者的病原微生物污染及传染病患者不应进入的区域。 注:改写WS/T311-2009,定义3.11。 3.5 污染区 contaminated area 病区中传染病患者和疑似患者直接接受隔离和诊疗的区域。 注:改写WS/T311-2009,定义3.13。 3.6 潜在污染区 potentially contaminated area 毗连污染区,存有潜在病原微生物污染可能的区域。 注:改写WS/T311-2009,定义3.12。 3.7 缓冲间 buffer room 设置在清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间的具有送机械通风措施的密闭室,双侧开门,其门具有互锁功能,不能同时处于开启状态。 注:改写WS/T 311-2009,定义3.15。 3.8 新风 fresh air 经空调系统处理后送入室内的室外空气。 3.9 新风量 fresh air rate 由空调通风系统送入室内的新鲜空气的体积空气量。 注:改写GB/T 25915.3-2010,定义3.4.5。 3.10 换气次数 air exchange rate 单位时间的通风换气值,以单位时间送入或排出房间的空气体积除以房间的体积计算,常用单位为AC/h或AC/min。 注:改写GB/T 25915.3-2010,定义3.4.1。 4 要求4.1 建筑布局与隔离4.1.1 应设在相对独立的区域,既可独成一体,也可集中设置于建筑的一端。 4.1.2 内部分为清洁区、潜在污染区和污染区,各区应相对集中布置,并有能阻隔空气传播的物理屏障和明显的警示标志。 4.1.3 地面、墙壁、屋顶等应平整、光滑、耐腐蚀,接缝处应密封,且便于清洁和消毒。 4.1.4 负压隔离病房污染区内围护结构的所有缝隙和贯穿处的接缝都应可靠密封。 4.1.5 区域之间应设置缓冲间,缓冲间宜便于医用推车和普通医疗设施的进出。 4.1.6 宜采用单人间设计。 4.1.7 房间面积应考虑医疗及患者的生活需要。 4.1.8 室内净高度不应小于2.6m,如无特殊要求,高度也不宜大于3.0m。 4.1.9 病房通过缓冲间与潜在污染区(走廊)连接,缓冲间的门应具有互锁功能并有应急解锁功能。 4.1.10 缓冲间污染区侧的互锁门关闭1min后才允许开启清洁区侧的互锁门。 4.1.11 负压隔离病房应在与其相邻的走廊的潜在污染区的墙上设置内外侧窗门互锁的传递窗,传递窗结构应密闭。 4.1.12 每间病房内应设置独立的卫生间。 4.1.13 通向外界的门应向外开启,内门应向静压大的一侧开启。 4.1.14 负压隔离病房宜设不可开启的密闭窗并加装窗帘等遮挡装置。 4.1.15 隔离病房内宜设置内外通话系统、视频监控系统。 4.1.16 隔离病房应增设门禁系统,限制患者的活动范围。 4.2 气流组织与压差控制 4.2.1 负压隔离病房的送风口与排风口布置应符合定向气流组织原则,送风口应设置在房间上部,排风口应设置在病床床头附近,应利于污染空气就近尽快排出。 4.2.2 不同污染等级区域压力梯度的设置应符合定向气流组织原则,应保证气流从清洁区→潜在污染区→污染区方向流动。 4.2.3 相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Pa,负压程度由高到低依次为病房卫生间、病房房间、缓冲间与潜在污染走廊(见图1)。清洁区气压相对室外大气压应保持正压。 如采用不同于图1的单走廊设计,宜加注明“如需要可在病房与内走廊相对的另一侧设置污物走廊,该走廊相对于室外气压维持-5Pa~-10 Pa”。

4.2.5 对设置的微压差计应定期检查校正并记录。 4.3 通风空调系统 4.3.1 通风空调送风系统应按清洁区与污染区(含潜在污染区)分别独立设置。 4.3.2 宜采用全新风直流式空调系统,如采用部分回风的空调系统,应在回风段末端设置高效空气过滤器,系统并可在需要时、切换为全新风直流式空调运行。 4.3.3 送、排风系统中,每间病房的送、排风支管上应设置电动或气动密闭阀,并可单独关断。 4.3.4 污染区排风应经过高效过滤器过滤后排放。应可以在原位对排风高效过滤器进行检漏和消毒灭菌,确保过滤器安装无泄漏,更换过滤器应先消毒,由专业人员操作,并有适当的保护措施。 4.3.5 送、排风机应能够根据风管内压力变频调节。宜在送、排风系统上设置测量风量的装置。 4.3.6 送、排风系统的过滤器宜设压差监测装置。 4.3.7 排风机位置的设置应确保在建筑内的排风管道内保持负压。排风机吸入口应设置与风机联动的电动或气动密闭阀。 4.3.8 负压隔离病房通风系统的送风机与排风机应联锁控制,启动通风系统时,应先启动系统排风机,后启动送风机;关停时,应先关闭系统送风机,后关闭系统排风机。 4.3.9 排风口应远离进风口和人员活动区域,并设在高于半径15m范围内建筑物高度3m以上的地方,应满足距离最近的建筑物的门、窗、通风采集口等的最小距离不少于20m。 4.3.10 室外排风口应有防风、防雨、防鼠、防虫设计,使排出的空气能迅速被大气稀释,但不应影响气体向上空排放。 4.4 给排水 4.4.1 符合GB50686-2011第5章的要求。 4.4.2 热水宜集中供应,热水管布置及施工符合GB50686-2011第5章的要求。 4.4.3 污染区(含潜在污染区)的排水通气立管宜安装高效过滤器,通气立排气口远离。进风口和人员活动区域。 4.5 电气 符合GB50686-2011第7章的要求。 4.6 卫生和环境参数 4.6.1 空气细菌菌落总数应符合WS/T 368-2012中4.2.3的要求。 4.6.2 物体表面微生物应≤10 CFU/c㎡。 4.6.3 负压隔离病房污染区和潜在污染区的换气次数宜为10次/h~15次/h,人均新风量不应少于40m³/h;负压隔离病房清洁区的换气次数宜为6次/h~10次/h。 4.6.4 负压隔离病房的温度宜控制在20℃~26℃范围内。 4.6.5 负压隔离病房的相对湿度宜控制在30%~70%范围内。 4.6.6 负压隔离器病房的噪声应不大于50dB(A)。 4.6.7 负压隔离器病房的照度应不小于50lx。 5 检验方法5.1 目测观察采用目测对4.1.1~4.1.8、4.1.12~4.1.16、4.2.4、4.2.5、4.3.1、4.3.3~4.3.7、4.3.9、4.3.10等进行检查。 5.2 发烟法 5.2.1 密闭性 房间门、传递窗等均处于关闭状态,同时在传递窗的接缝、门缝隙、视窗与门体连接处、穿线处及与墙的连接处等发烟,如烟雾呈自然的自由扩散状,则被检查部位基本严密;如果烟雾出现定向流动现象,则存在漏点。漏点在烟雾流向的反方向。测试结果是否符合4.1.11的要求。 5.2.2 气流流向 负压隔离病房通风空调系统已正常运行,房间门、传递窗等均处于关闭状态,待系统参数稳定后开始。采用人工烟源在送风口下方、医务人员工作区域及病床上方发烟,发烟量应可造成可视化流场。通过目测观察烟雾在病房内流动的方向,判断病房内的气流流向。测试结果是否符合4.2.1、4.2.2的要求。 5.3 压差控制检测 5.3.1 通风空调系统应已正常运行,房间门、传递窗等均处于关闭状态,待系统参数稳定后开始测试。 5.3.2 结合被检测负压隔离病房平面布局特点,宜采用固有的压力测试点,确定不同区域之间的测点位置,测点应远离可能影响测点局部压力的送风口、回风口、门缝等位置。使用具有压差测试功能的仪器测量负压隔离病房各房间之间的相对压差值。测试结果是否符合4.2.3的要求。 5.4 通风空调系统检测 5.4.1 排风高效过滤器原位检漏 采用效率检测法或扫描检测法,按照GB50346规定的相关方法进行。测试结果是否符合4.3.4的要求。 5.4.2 送、排风机联锁可靠性检测 启动和关停通风空调系统时,观察送、排风机启停顺序,观察负压隔离病房各房间压差变化情况,观察是否出现正压及压差逆转等异常情况。测试结果是否符合4.3.8的要求。 5.5 给排水检测 按照GB50686-2011中5.4进行。 5.6 电气检测 按照GB 50686-2011中7.4进行。 5.7 卫生与环境参数检测 5.7.1 空气细菌菌落总数检测 按照GB/T 16294-2010规定的相关方法进行。 5.7.2 物体表面微生物检测 采用25c㎡的接触皿在与被测物体表面接触,轻压10s,然后放入培养箱中按规定的温度培养48h,测算细菌菌落总数。 5.7.3 换气次数检测 5.7.3.1 在负压隔离病房通风空调系统正常运行的条件下进行。测量风口风量或风速时,风口上的任何配件应保持原样。 5.7.3.2 采用风量罩直接测试送风口的风量,用风罩口完全罩住送风口,风罩面积应与风口面积相适应,风罩边与接触面应严密无泄漏。当送风口面积超过风罩面积时,可将送风口分成若干区域,使用风罩分别对其测量后求和。 5.7.3.3 使用风速仪测量送风口平均风速乘以截面积计算出送风口风量,通过总的送风量除以房间容积计算出换气次数。 注:采用风速计测量送风量时,按送风口形状和面积大小分成若干个相等的小截面,每个小截面宜接近正方形,边长最好不大于200mm,测点设于小截面中心,风口上测点数不宜少于6个。风口上有孔板、百叶等配件时,测定面距其约50mm。 5.7.4 新风量检测 房间内设有独立新风口,其风量测定参照5.7.3的相关要求;若房间内未设独立新风口,可使用热风速仪或毕托管测量新风送风管截面风速,计算新风量。 5.7.5 温、湿度检测 负压隔离病房通风空调系统应己连续运行至少8h,各项状况应已稳定。取被测房间中间一点,距地面1.0m位置处,使用测试仪器测量温、湿度,待读数稳定后,确定并记录(同时记录室外温、湿度)。 5.7.6 噪声检测 5.7.6.1 通风空调系统已正常运行,并确认房间静压差已达到4.2.3要求。 5.7.6.2 测点距地面高1.0m。面积在15㎡以下的房间,可只测室中心1点,15㎡以上的房间除中心1点外,应再测对角4点,距侧墙各1m,测点朝向各角。 5.7.6.3 使用声级计测量房间的噪声。 5.7.7 照度检测 5.7.7.1 室内照度应在室温趋于稳定后进行,并且荧光灯已有100h以上的使用期,检测前已点燃15min 以上,白炽灯已有10h以上的使用期,检测前已点燃5min以上。测点距地面高0.8m,按1m~2m间距布点,30㎡以内的房间测点距墙面0.5m,超过30㎡的房间,测点离墙1m。 5.7.7.2 使用照度计测量房间的照度。 参考文献[1] GB/T 25915.3-2010 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法[2] WS/T 311-2009 医院隔离技术规范 |

1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为演示数据,如有侵权请邮件联系站长!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)