前言中华人民共和国国家标准 剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范 Code for architectural acoustical design of theater, cinema and multi-use auditorium GB/T 50356-2005 2005-07-15 发布 现批准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50356-2005,自2005年10月1日起实施。2005-10-01 实施 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国建设部公告 第359号 建设部关于发布国家标准《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》的公告 本标准由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 本规范是根据原国家计划委员会计综(1986)2630号文要求,由全国声学标准化技术委员会及建筑声学分技术委员会负责归口组织,具体由同济大学会同北京市建筑设计研究院、中广电广播电影电视设计研究院、东南大学、清华大学、中国建筑科学研究院、中国电影科学技术研究所组成编制组共同完成的。二〇〇五年七月十五日 编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验的基础上,提出征求意见稿,发送全国有关单位征求意见,并召开国内有关单位参加的评议会,进行深入讨论。在广泛征求意见并反复修改形成送审稿后,又经全国审查会议和全国声学标准化技术委员会审查,于1991年定稿报批。2004年根据建设部标准定额司建标标便(2004)4号文的要求,编制组又继续进行了修改整理工作,最后经建设部标准定额司会同有关部门会审定稿。 本规范主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.剧场;4.电影院;5.多用途厅堂;6.噪声控制。主要规定了观众厅体型设计、观众厅混响时间、噪声限值等各项技术指标。 本规范由建设部负责管理,由同济大学负责具体内容解释,执行中如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送同济大学声学研究所(上海四平路1239号,邮政编码 200092)。 本规范修订主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:同济大学 参编单位:北京市建筑设计研究院 中广电广播电影电视设计研究院 东南大学 清华大学 中国建筑科学研究院 中国电影科学技术研究所 主要起草人:王季卿 钟祥璋 项端祈 骆学聪 李齐勋 柳孝图 李晋奎 叶恒健 谭华 陈子俊 1 总则1.0.1 为保证剧场、电影院和多用途厅堂的观众厅及相关用房具有良好的听闻环境,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的剧场、电影院和多用途厅堂的建筑声学设计。 1.0.3 本规范规定了以下三类观众厅的合适音质参数及设计技术要求: 1 剧场是指以演出歌舞、戏曲和话剧为主的观演场所; 2 电影院是指放映单声道和多声道立体声影片的两类电影院; 3 多用途厅堂是指会堂、报告厅和礼堂等以会议为主,也可兼供电影放映或一般文艺表演的厅堂。 1.0.4 声学设计主要包括音质设计和噪声控制设计,从建筑方案设计开始阶段就应同时考虑声学设计。声学设计者应参与土建和装修设计全过程。在工程设计各阶段应与有关设计专业同步进行,密切配合。为保证本规范的实施和对工程质量的检验,设计文件应包括声学设计计算书和说明。 1.0.5 本规范未述及的设计共性事项,应按国家现行有关标准、规范和规程执行。 条文说明 1.0.1 观演类建筑包括的范围相当广泛。本规范主要考虑常用的三种类型,即剧场、电影院和多用途厅堂,不包括体育馆和交响乐音乐厅。至于其他场所有类似用途的,可参照本规范执行。1.0.2 本规范中对各类大厅的音质要求,提出合适的范围,必要时给出最低限值。对建筑声学设计不设分等分级标准。鉴于目前建筑分等分级中或以耐久年限,或以观众厅容量大小来划分,这些都不能作为音质要求分等分级的依据,而且会非常繁琐,故不予考虑。 根据规范的编写规则,规范中只写明设计要求,不作任何解释。设计要求亦以较成熟的内容为限。有些内容不能定量规定,但又很重要,则只能作定性描述。一些新技术的采用可由设计人员自行决定,有待积累了相当经验,在修订本规范时可作出补充或修改。有关规范内容的解释则列在本条文说明中。 建设部、文化部、广电部过去公布的部标或行业标准,都是制定本规范时的参考文献。鉴于本规范是专业性的国家标准,因此规定内容较为详细具体。 观众厅的音质要求不应因为是扩建或改建而有所降低,因此本规范所提出的各项声学指标完全适用。 1.0.3 本规范规定的三类观众厅的具体解释如下: 1 剧场这一名称原本无规范化定义,其规模和使用范围也是多种多样的,不少地方还出现影剧院建筑,把电影和戏剧合在一起,哪个为主说不清。这是国内的普遍实际情况。从声学设计要求来说,对于音乐、歌舞和戏曲、话剧是有所不同的,而且不同剧种之间对音乐要求也会有差异,所以本规范不打算过细地加以分门别类定出要求,实际上也无此必要。本规范中对剧场只分为以歌剧、舞剧为主和以戏曲、话剧为主两种类型。前者对音质丰满度考虑多一些,后者对语言清晰度较为注重。 本规范考虑的剧场建筑声学设计是以自然声为出发点的。如果演出活动都使用扩声系统,其音质效果在很大程度上将依赖扩声系统设计,例如扬声器的选用和布局,而所选传声器的性能、扩大系统和周边设备的设计和配置等等,属于另一个专业的设计。当然,建筑声学设计上的密切配合也很重要,可参考执行本规范中的一些基本内容。 2 近20年来,电影技术发展迅速,除单声道电影院外,立体声电影院已很普遍。两者在大厅音质要求上是有差别的。可以放映立体声电影的大厅能适应单声道的音质要求,但反之则不然。考虑到内地中小城镇,在相当时间内单声道电影院还会单独存在,所以本规范仍然把这两类电影院的音质要求分别列出。 至于近年发展的巨幕电影院、球幕电影院等,由于其放映和放声系统的特殊性,将按照有关专业公司提供的资料进行声学设计,本规范暂未包含在内。 3 “多用途”一词在本规范中是指在较大范围的分类,即语言(会议)、演剧和电影三个方面。作为多用途厅堂,主要指一般的礼堂、会堂和大型报告厅,其首要任务是会议,对于演出和电影是兼顾性的。兼顾到什么程度可以有各种理解。但是从目前国家的经济、文化和管理水平来看,在规范中过分强调可变混响设计是不合适的。若有条件(指声学设计能力和经济技术条件允许)时,本规范并不限制各种新技术的发展和应用,但不作具体规定。因此,本规范中对多用途厅堂提出的首要任务是集会和报告。在满足语言清晰前提下兼顾一般性演出和(或)电影等其他用途。离开了这个主次关系,设计者拟作另外的考虑则又另当别论。 1.0.4 鉴于过去国内对大厅音质设计的经验,往往在建筑设计后期阶段才介人,使许多基本音质考虑难以实现,一些音质缺陷亦难以纠正,造成声学设计上的先天性不足。为此强调音质设计和建筑设计同步进行的重要性。要求设计单位具备声学设计计算书和说明文件,其目的是使工作更正规化。 完工后大厅的声学测试和验收,是积累声学设计经验的重要环节,但主要判别音质效果的是听众和演员。有关测试验收工作应另订规程,不属本设计规范内容。 为了使声学设计更好地进行,对于所选用的材料和构造进行实验室测试可提供较确切的资料,对于一些新材料和特殊构造则更有必要。座椅的吸声性能往往对大厅音质有较大影响,因此在选用时,除考虑它的舒适性、美观、色调等以外,应该把吸声性能放在重要地位。 现有声学测量规范如下: 《混响室法吸声系数测量规范》GBJ 47-83; 《建筑隔声测量规范》GBJ 75-84; 《厅堂混响时间测量规范》GBJ 76-84。 上述规范目前均在修订之中,估计在2005至2006年将有新的测量规范颁布,希望使用者注意。 2 术语、符号2.0.1 音质 acoustics[of room] 房间中传声的质量。房间音质的主要决定因素是混响、反射声序列时空结构和噪声级。音质评价对于语言主要是靠语言可懂度,对于音乐则由音乐的欣赏价值来决定。 2.0.2 音质设计 acoustical design 在建筑设计过程中,从音质上保证建筑物符合要求所采取的措施。 2.0.3 混响时间T reverberation time 声音已达到稳态后停止声源,平均声能密度自原始值衰变到其百万分之一(60dB)所需要的时间。 2.0.4 合适混响时间 optimum reverberation time 在一定使用条件下,听众认为音质合适的混响时间,它是根据人们长期使用经验得出的,并且具有一定的容许范围。 2.0.5 直达声 direct sound 自声源未经反射直接传到接收点的声音。 2.0.6 混响声 reverberant sound 房间内在稳态时所有一次和多次反射声相加的结果。 2.0.7 早期反射声 early reflection 在房间内可与直达声共同产生所需音质效果的各反射声。一般是指延迟50ms以内的反射声。 2.0.8 早期声场 early sound field 在房间内由声源的直达声和早期反射声组成的声场。 2.0.9 初始时间间隙 initial time gap 到达接收点的第一个反射声与直达声之间的时差,以ms计。 2.0.10 扩散声场 diffuse[sound]field 能量密度均匀,在各个传播方向作无规则分布的声场。 2.0.11 相对[声]强感(强度因子)G strength 厅堂内某一座位处来自舞台上一个无指向性声强的声能与同一声源在消声室中10m距离处测得的声能之比,以dB计。 2.0.12 回声 echo 大小和时差都大到足以能和直达声区别开的反射声或由于其他原因返回的声。 2.0.13 颤动回声 flutter echo 同一个原始脉冲声引起的一连串紧跟着的反射脉冲声。 2.0.14 多重回声 multiple echo 同一声源所发声音的一串可分辨的回声。 2.0.15 吸声材料 sound absorption material,absorbent 由于多孔性、薄膜作用或共振作用而对入射声能具有吸收作用的材料。 2.0.16 吸声系数α sound absorption coefficient 在给定频率和条件下,被分界面(表面)或媒质吸收的声功率,加上经过分界面(墙或间壁等)透射的声功率所得的总和,与入射声功率之比。一般其测量条件和频率应加以说明。 2.0.17 平均吸声系数

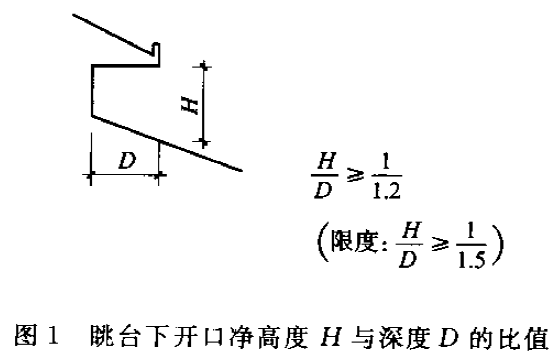

1 房间各界面的吸声系数的加权平均值,权重为各界面的面积。 2 一种吸声材料对不同频率的吸声系数的算术平均值。所考虑的频率应予以说明。 2.0.18 吸声量A equivalent absorption area 与某物体或表面吸收本领相同而吸声系数等于1的面积。一个表面的吸声量等于它的面积乘以其吸声系数。一个物体放在室内某处,吸声量等于放入该物体后室内总吸声量的增量,以㎡计。 2.0.19 倍频程 octave 两个基频相比为2的声或其他信号间的频程。 2.0.20 倍频带声压级 octave band sound pressure level 频带宽度为1倍频程的声压级,基准声压为20μPa。 2.0.21 噪声级L noise level 噪声的级。其种类必须加定语或上下文说明。在空气中即声级。计权应指明,否则指A声级。 2.0.22 噪声评价曲线NR noise rating curve 对噪声的允许值按不同倍频带声压级进行评价的一簇曲线,每一曲线由其在1000Hz的倍频带声压级数作为评价值,又称NR值。进行评价时,取各倍频带中达到最高限值曲线的NR值为准。 2.0.23 环境噪声 ambient noise 在某一环境下总的噪声。常是由多个不同位置的声源产生。 2.0.24 声控室 sound control room 控制扩声系统的操作用房。 2.0.25 同声传译室 booth for simultaneous interpretation 进行同步语言翻译并传送至观众厅的用房。 2.0.26 大幕 proscenium curtain 分隔舞台与观众厅的软幕,其开启方式可以有多种。 2.0.27 舞台 stage 剧场演出部分总称,包括主台、侧台、后舞台、乐池、台唇、耳台、台口、台仓、台塔。 2.0.28 主台 main stage 台口线以内的主要表演空间。 2.0.29 侧台 side stage 设在主台两侧,为切换布景、演员候场、临时存放道具景片及车台的辅助区域。 2.0.30 乐池 orchestra pit 为歌剧、舞剧表演配乐的乐队使用的空间,一般设在台唇的前面和下面。 2.0.31 楼座 balcony 观众厅池座上的楼层观众席,又称眺台。 2.0.32 包厢 box(in the auditorium) 沿观众厅侧墙或后墙隔成小间的观众席。 条文说明 本规范中有关声学方面的术语符号,按《声学名词术语》GB/T 3947-1996给出。个别该规范未给出者由本规范编制组编写。有关观众厅建筑方面的名词术语,参考相关建筑设计规范和习惯上常用的编写。3 剧场3.1 一般要求3.2 观众厅体型设计 3.3 观众厅混响时间 3.1 一般要求3.1.1 以自然声为主的剧场观众厅容量: 1 话剧场、戏曲剧场不宜超过1000座; 2 歌舞剧场不宜超过1400座。 以扩声为主的剧场,则座位数不受此限制。 3.1.2 观众厅的音质应保证观众席各处有合适的相对强感(强度因子)、早期声场强度、清晰度和丰满度。在演出时观众厅内任何位置上不得出现回声、多重回声、颤动回声、声聚焦和共振等可识别的声缺陷,并不得出现因剧场内设备噪声和外界环境噪声而引起的干扰。 3.1.3 应防止因室内装修而引起的声学缺陷。室内装修还应满足扩声设计对扬声器布置的要求,保证扬声器的透射效果和指向特性不受影响。 条文说明 3.1.1 目前又有回复到数十年前演出以自然声为主的倾向,即演出时不使用扩声系统。自然声演出的音质效果取决于演员和乐器的发声条件(声源的声功率及其指向特性等),厅堂的体积和容座规模,以及观众厅内演出时的噪声水平(包括各种设备噪声和观众噪声以及户外环境噪声的影响等)。根据已有经验,对于戏曲和话剧容座以不超过1000座为宜,对于歌剧和舞剧以不超过1400座为宜。如果观众厅的噪声限值不能保证,这个限值就要大大缩小。3.1.2 观众厅的音质是综合性的,并带有一定的主观性,有些方面目前还缺乏定量指标,只作定性描述。所谓综合效果就是由各评价量组合而成。例如音质清晰有余,丰满不足,或者是反之,都不能认为是最佳效果。因此要做到恰到好处并不容易,也是声学设计者努力的方向。有些评价量是不能相互替代的,尤其象一些起负面影响的指标,如噪声和回声等的干扰,不能因为均匀度、丰满度良好而得到补偿,即它们的破坏性由自身指标所决定。这里还要说明的是回声和声聚焦等现象以可识别为界限,如不明显就无妨碍。通常认为实验结果中90%以上的人不可识别即认为无影响。 3.1.3 目前国内对大厅室内装修设计往往与建筑设计分别进行,而且装修设计人员对美观特别看重,相关的专业技术问题有所忽视,本规范列出此条以引起注意。再者,一些业主往往以为室内音质问题在建筑设计中已解决,而不知室内装修设计与之关系也非常密切。故本条特别指出在材料和构造方面应考虑声学设计的要求,以免产生声学缺陷。另外,装修设计不能妨碍扩声系统的扬声器布局,包括它们所在位置和扬声器辐射口的装饰,不要为了美观而牺牲听音效果。两者的协调很重要。 3.2 观众厅体型设计3.2.1 观众厅每座容积宜符合下列规定: 1 歌剧、舞剧场4.5~7.5m³/座; 2 话剧及戏曲剧场4.0~6.0m³/座。 注:1 容积计算以大幕线为界。舞台设有乐罩,容积计算时应包括该部分在内。 2 伸出式和岛式舞台不受此规定的限制。 3.2.2 观众厅的平面和剖面设计,在采用自然声演出时,应使早期反射声声场合理均匀分布。观众厅前中区(大致在10排以前)应有足够的早期反射声,它们相对于直达声的初始时间间隙宜小于或等于35ms,但不应大于50ms(相当于声程差17m)。 3.2.3 以自然声演出为主的观众厅设有楼座时,眺台的出挑深度D宜小于楼座下开口净高度H的1.2倍。楼座下吊顶设计宜有利于楼座下部听众席获得早期反射声。 以扩声演出为主的观众厅,眺台出挑深度D可放宽至楼座下开口净高度H的1.5倍,并应使主扬声器的中高频部分能直射至眺台下全部听众席。 3.2.4 眺台或侧面包厢上、下的开口离地高度宜大于2.8m。 3.2.5 观众厅的每排座位升高应使任一听众的双耳充分暴露在直达声范围之内,并不受任何障碍物的遮挡。 以自然声为主的观众厅,每排座位升高应根据视线升高差“C”值确定,“C”值宜大于或等于12cm。 当采用扩声系统辅助自然声,而扬声器的高度远比自然声源高得多时,每排座位升高可按视线最低要求设计。 3.2.6 剧场作音乐演出不采用扩声时,舞台上宜设置活动声反射板或声反射罩。 条文说明 3.2.1 从声学上看,观众厅每座容积的确定取决于合适混响时间和观众吸声量,且以不用或少用吸声处理为原则。所以本条对于歌剧、舞剧场和话剧及戏曲剧场的每座容积给出的范围分别为:4.5~7.5m³/座,4.0~6.0m³/座。这些数值来自经验资料。所取幅度较宽是因为实际条件变化较多。如果超出此建议范围,则要注意,并采用相应措施。故对一般厅堂设计不推荐。鉴于国内过去的经验大多来自镜框式舞台,对于伸出式和岛式舞台的观众厅音质经验积累较少,本条所提每座容积要求对后两者而言就不一定适用。 3.2.2 本条的实施主要依靠观众厅平面、剖面上几何声学作图来判断。如今有了CAD声学设计软件,可提供更确切的资料。声源位置通常取大幕中心线的中点,离舞台面高1.5m处。 3.2.3 设有楼座的观众厅,如果楼座眺台下的座席太深(通常以开口净高度H与深度D之比来衡量,该部分座席就有可能分离成为观众大厅的一个耦合空间,而且这一空间的混响时间往往比观众大厅短。而且,在自然声条件下受声源高度和指向特性等的限制,不易把声音有效地传送进入这一空间,故而对开口的净高度H和深度D之比控制得比用扩声时为大,即不宜太深。在使用扩声条件下的限值可以放宽,其限度为1:1.5(见图1)。

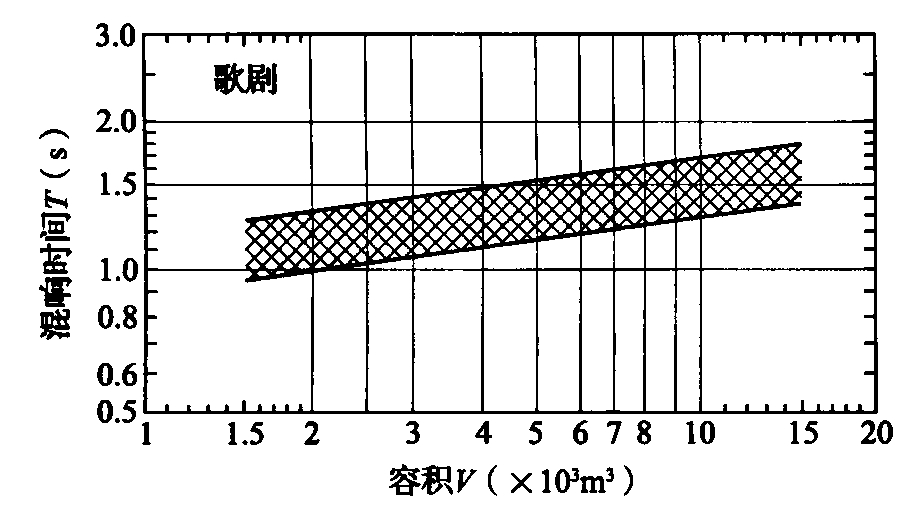

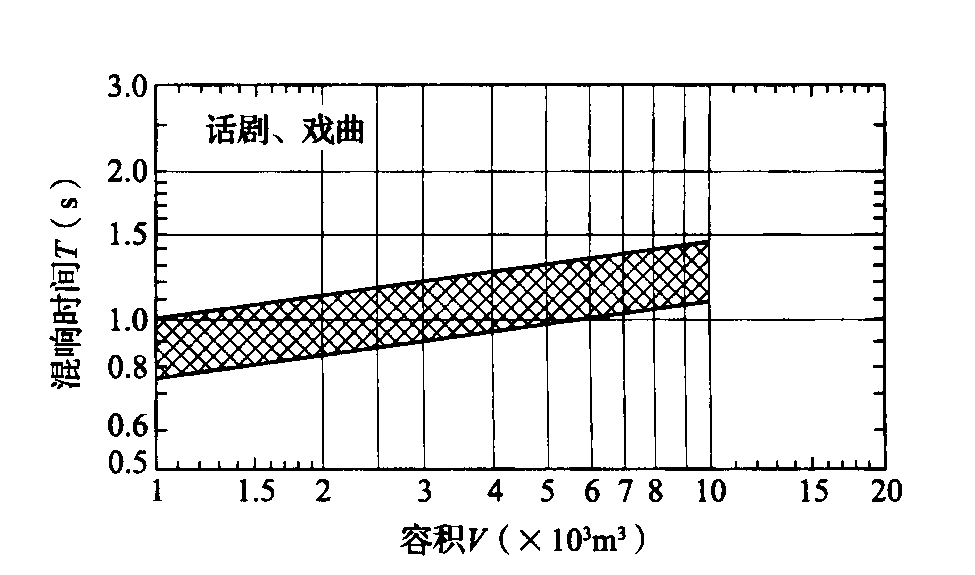

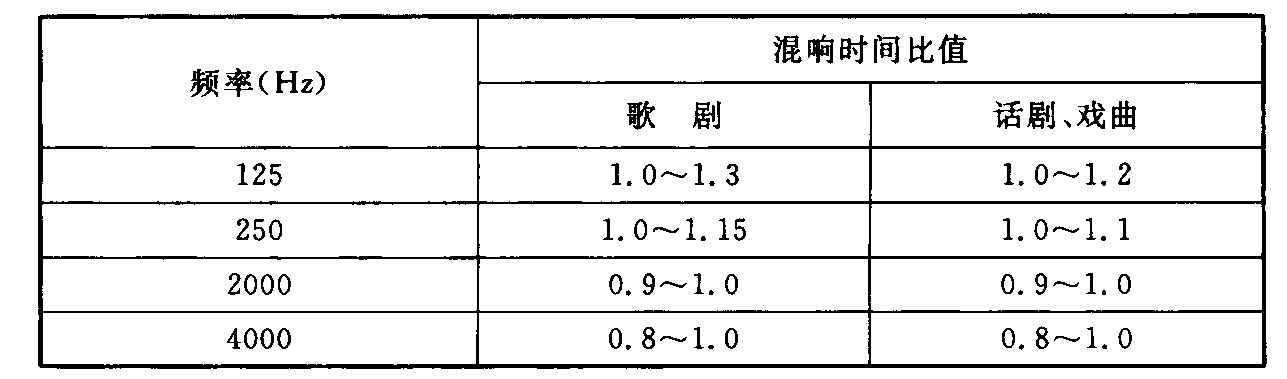

观众厅的长度这里未作限定,因为剧场视线设计中规定观众席对视点的最远距离不宜超过33m,话剧和戏剧场不宜超过28m。见《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2000第5章5.1.5条。 3.2.4 对这部分观众席的高度作出限制不是严格的,因为有些包厢不深,容座又很少,可以适当降低。 3.2.5 从自然声演出效果来看,每排座位多升高一点对于接收直达声有利。但考虑走道坡度的行走安全(如果不是踏步)和经济原因,取视线升高差“C”值要求12cm,在声学上看来是最低的要求了。我们鼓励在尽可能的条件下采用较大的每排升起高度。例如后排池座每排升起40cm,后排楼座每排升起45cm的实例在国内已出现,对听音确有好处。至于采用扩声系统时,声源位置很高,情况完全不同,可不受此限制。 3.2.6 剧场作音乐演出而不用扩声设备时,为了使声音不向高大的舞台上空散逸,并使声音尽量反射至观众厅内,舞台反射措施就成为必要条件之一。考虑舞台的多用途,这种反射板或反射罩宜做成便于收藏和安装的活动设施,但决不能仅仅考虑吊装和拆卸方便而使用轻薄壁板,应充分考虑对各频率的有效反射效果,不致影响反射板(罩)的作用。此外,每块反射板的有效尺度应与声波波长相适应,通常不宜小于1~1.5m,厚度不宜小于2cm。反射板如采用钢木结构时,重量约不小于15kg/㎡为宜,以达到有效的声反射效果。 3.3 观众厅混响时间3.3.1 观众厅满场合适混响时间的选择宜符合下列规定: 1 在频率为500~1000Hz时,对不同容积的合适混响时间:歌剧、舞剧剧场宜采用图3.3.1-1所示范围;话剧、戏曲剧场宜采用图3.3.1-2所示范围。

图3.3.1-1 歌剧、舞剧剧场对不同容积V的观众厅,在频率500~1000Hz时满场的合适混响时间T的范围

图3.3.1-2 话剧、戏曲剧场对不同容积V的观众厅,在频率500~1000H z时满场的合适混响时间T的范围 2 混响时间的频率特性,相对于500~1000Hz的比值宜符合表3.3.1的规定。 表3.3.1 剧场观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值

3.3.2 观众厅满场混响时间应分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行估算。估算值应取两位有效值。 3.3.3 舞台空间应进行适当吸声处理。大幕下落及常用舞台设置条件下舞台空间的中频(500~1000Hz)混响时间不宜超过观众厅空场混响时间。 3.3.4 乐池应做声学处理。 条文说明 3.3.1 不同用途观众厅的合适混响时间在文献上曾有过许许多多的推荐值,它们之间有相当大的差异,而且它们与观众厅容积关系曲线的斜率也各不相同。这些推荐值大多来自经验,有的据称还是按音质满意的厅堂的统计结果,但往往缺乏这方面的原始记录。L.Cremer 和 H.A.Muller,在其近著《室内声学的原理和应用》(中译本,同济大学出版社,1995年)中,曾对这个问题有全面探讨,并提出了不同用途观众厅的合适混响时间及其与容积关系曲线的斜率,是迄今最有根据的资料。歌舞剧院直接引用其推荐值,会堂和礼堂(多用途厅堂)引用其对语言用大厅的推荐值。对于戏曲和话剧取两者之间,电影则取低于会堂和礼堂的推荐值。 该书推荐的混响时间与体积关系曲线的斜率为: 它相当于体积V增加到10倍,混响时间T约增加到1.4倍。这里V以m³计,T以s计。图3.3.1-1和3.3.1-2是指500~1000Hz的合适混响时间。 至于不同频率下的合适混响时间相对于500~1000Hz的比值,则根据国内多年来的经验给定。低频的比值容许大于1是考虑到音质温暖和大厅内低频吸收受限制的实际情况。高频的比值容许小于1是考虑厅内高频吸收(包括空气吸收)总是比中频为大的原因。 3.3.2 混响时间计算通常采用125Hz到4000Hz的六个频率,考虑到人耳辨别阈,观众厅内比0.1s更小的混响时间变化已无实用意义。至于估算值,竣工后的实测值与选定的合适混响时间是允许有些偏差的。由于推荐值本身已有相当的容差范围,如果按通常规定估算值和实测值都允许在选定值的某个百分率(例如±10%)范围,则必然把推荐的合适混响时间上、下限又扩大了许多。所以本规范不再沿用过去的这种规定办法,而只是规定凡落在图3.3.1-1和3.3.1-2中容许范围的均称满意。至于估算值与完工后的实测值出现±10%的偏差,也属正常情况。 3.3.3 舞台的声学处理往往被忽略,结果舞台上混响时间常大大超过观众厅而影响到观众席的听音效果。舞台上的布景装置并非固定,这里要求对舞台空间及其固定装置(如大幕、侧幕、天幕等)作一估计,希望不要比空场观众厅的混响时间更长。这样,舞台有了一些布景装置后可望混响时间更短一些,可不至出现与观众厅满场混响时间相差悬殊的情况。这里只提舞台中频混响时间是因为低频部分较难达到,而高频往往因空气吸收很大,不会有多大问题。 3.3.4 乐池的声学设计应包括改善乐队人员之间相互听闻条件和防止过强反射声而对乐队人员进行听力保护。乐池内壁面做适当扩散措施往往是必要的。本规范不对具体设计方法作出规定。 4 电影院4.1 一般要求4.2 观众厅体型设计 4.3 观众厅混响时间 4.1 一般要求4.1.1 电影院的建筑声学设计应为电影放声提供合适的观众厅声学条件。本设计规范不包括对还音设备的要求。 4.1.2 电影院观众厅的声学设计应把设置银幕的空间作为一个整体来考虑。电影院观众厅不宜设置楼座。 4.1.3 放映电影时,观众厅内各处应有良好的清晰度,真实还原影片的声音重放效果。 4.1.4 放映电影时,观众厅内任何位置上不得出现回声、多重回声、颤动回声、声聚焦和共振等缺陷,且不应受到电影院内设备噪声、放映机房噪声或外界环境噪声的干扰。 条文说明 4.1.1 电影院的音质由观众厅的建筑声学设计和还音设计两方面因素决定。电影还音设备的性能对于观众听到的音质最有影响。目前电影还音设备已定型配套,并有相应标准,其设备选型和性能指标的提出不属于建筑声学设计者的职责。建筑声学设计者主要为电影放声提供良好的声学空间。4.1.2 目前电影院趋向中小型化,一般采用多厅化来扩大容量,而不宜设置楼座。 4.2 观众厅体型设计4.2.1 观众厅的长度不宜大于30m,观众厅长度与宽度的比例宜为(1.5±0.2)∶1。 4.2.2 观众厅的每座容积宜为6.0~8.0m³/座。 注:容积计算时包括设置银幕的空间。 4.2.3 电影院观众厅设计中应防止因侧墙上设置环绕扬声器而引起的颤动回声。 4.2.4 观众厅后墙应采取防止回声的措施。 4.2.5 主扬声器组后面的端墙应做强吸声处理,其平均吸声系数在125~4000Hz频率范围内不宜小于0.6,125Hz的吸声系数不宜小于0.4。 4.2.6 观众厅的内装修应考虑扬声器组的安装位置及安装要求。扬声器发声时,扬声器支架及周围结构不得产生振动噪声。 条文说明 4.2.1 声波在空气中的传播速度约为340m/s,如果电影院的观众厅长度过长,后座观众对银幕上的动作和听到的声音之间会感到明显脱节,即出现所谓视听的不一致。因此观众厅长度应有所限制。4.2.2 每座容积规定为6.0~8.0m³/座,是考虑到设置银幕和扬声器的空间在一般电影院中与观众厅成为一个整体,在此情况下每座容积就相应地增大。电影院的混响时间要求较短,从经济角度出发,每座容积选用低的限值有利。 4.2.3 电影放映的还音声源扬声器是在舞台银幕之后,而立体声电影院观众厅侧墙上还装有许多个环绕扬声器,所以侧墙的声学处理包括不平行墙面和(或)吸声等措施,对于防止颤动回声显得特别重要。 4.2.4 观众厅内回声主要来自后墙。为了防止回声,后墙可有多种处理,如扩散形墙面和(或)吸声处理。后者更为常用和有效,但应采用吸声系数较大的吸声处理。 4.2.5 扬声器组后面的端墙(有时还包括这部分的平顶和地面)因反射而引起的混响声会影响到观众厅音质的清晰度,因此应做强吸声处理,这一点不可忽视。 4.2.6 通常,电影院观众厅扬声器组的高频扬声器置于银幕高度2/3处,高频扬声器轴线指向观众席的1/2~3/4处;环绕扬声器的间距为2.4~3.0m,第一个环绕扬声器从厅长的1/3处开始。 4.3 观众厅混响时间4.3.1 观众厅满场合适混响时间的选择宜符合下列规定: 1 在频率为500~1000Hz时,宜采用图4.3.1所示对不同容积的合适混响时间范围。 2 观众厅容积小于500m³的立体声电影院,宜采用与500m³相同的合适混响时间范围。 3 混响时间频率特性,相对于500~1000Hz的比值宜符合表4.3.1的规定。

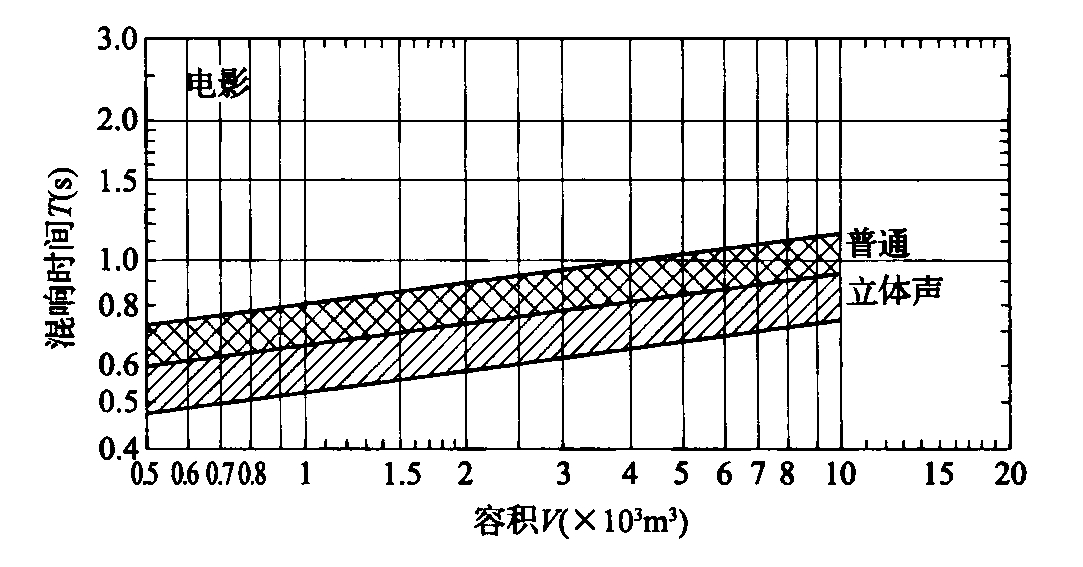

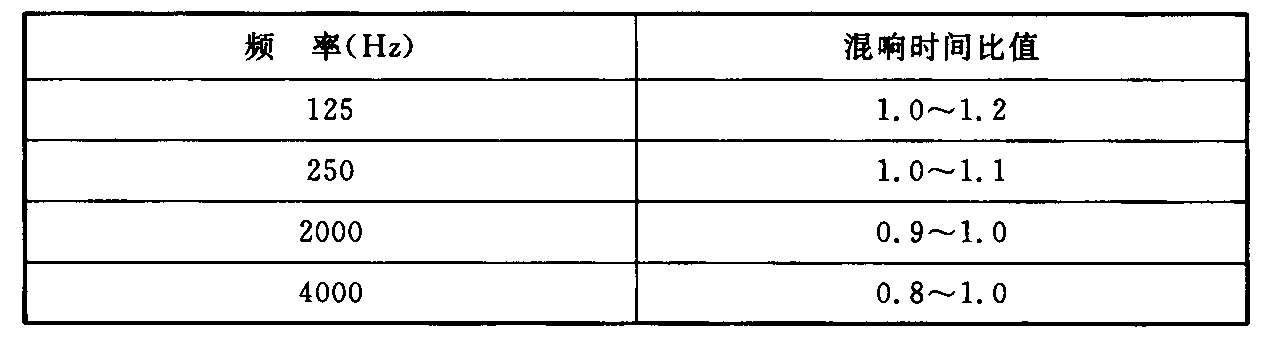

图4.3.1 电影院对不同容积V的观众厅,在500~1000Hz时满场的合适混响时间T的范围 表4.3.1 电影院观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值

4.3.2 混响时间应分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行估算。估算值应取两位有效值。 条文说明 4.3.1 观众厅中频(500~1000Hz)合适混响时间的确定是根据一般经验,对于体积为4000m³的单声道普通电影院(容座在700人左右)取0.8~1.0s是合适的。放映立体声电影的观众厅可短至0.6~0.8s。目前微型电影院大多是豪华型立体声的,很少是单声道。对容积小于500m³的立体声微型电影院,不论其大小,合适混响时间均与500m³者相同,即取0.5s左右。这是基于两方面的考虑:一是没有必要取更短的混响时间,二是太短混响时间的大厅也不舒适。 5 多用途厅堂5.1 一般要求5.2 观众厅体型设计 5.3 观众厅混响时间 5.1 一般要求5.1.1 会堂、报告厅和多用途礼堂的观众厅音质主要应保证语言清晰,厅内各处还宜有合适的相对强感(强度因子)和均匀度。观众厅内任何位置上不得出现回声、多重回声、颤动回声、声聚焦和共振等缺陷,且不受设备噪声、放映机房噪声及外界环境噪声的干扰。5.1.2 观众厅的容积超过1000m³时宜使用扩声系统,并应把扬声器位置作为主要声源点。 条文说明 5.1.2 采用自然声讲话的观众厅容积限度通常是1000~1500m³。考虑到讲话者嗓门有大有小,这里取1000m³的限值,这个限值还在很大程度上取决于室内噪声。同济大学文远楼大讲堂容积为1300m³,容座362座。在20世纪50年代使用中,从未采取扩声设备,音质效果良好(见王季卿:文远楼大讲堂的音质分析及改建设计,同济大学学报,1957年1期,18~32页)。后来户外环境噪声日益增大,为了通风,大片玻璃窗又经常开启,有时就显得音量不够,但对自然声取1000m³的限值应属可行,国内不少声学设计良好的大型教室即可佐证。5.2 观众厅体型设计5.2.1 观众厅平面和剖面设计,在声源为自然声时,应使厅内早期反射声声场均匀分布。到达观众席的早期反射声相对于直达声的延迟时间宜小于或等于50ms(相当于声程差17m)。 5.2.2 观众厅的每座容积宜为3.5~5.0m³/座。 注:对有台口镜框式舞台的观众厅,其容积计算按舞台大幕线为界限。 5.2.3 设有楼座的观众厅,眺台的出挑深度D不宜大于楼座下开口净高度H的1.5倍。 5.2.4 以自然声为主的观众厅,每排座位升高应根据视线升高差“C”值确定,“C”值宜大于或等于120mm。 条文说明 5.2.3 设有楼座的观众厅容积一般比较大,因此通常都要使用扩声系统,对楼座下眺台口净高度H与深度D之比就可比其他类型的观众厅放宽一些,但D不应大于H的两倍。5.2.4 以自然声为主的厅堂,平面和剖面设计是更重要的。每排座位的升高按视线升高差“C”值12cm考虑是最低的要求。国外一些音质良好的讲堂,每排升高往往在15~30cm左右,后排升高甚至达到每排40cm,虽远超出视线要求,对于听好则非常有利。 另外观众厅内各个界面的布置要有利于各个座位上获得合理均匀的早期反射声。考虑到低频的波长,有效反射面的尺度一般不宜小于1~1.5m。如考虑以扩声为主,对每座座位升高从声学上不作要求。 5.3 观众厅混响时间5.3.1 观众厅满场合适混响时间的选择宜符合下列规定: 1 在频率为500~1000Hz时,宜采用图5.3.1所示对不同容积的合适混响时间范围。 2 混响时间频率特性,相对于500~1000Hz的比值宜符合表5.3.1的规定。

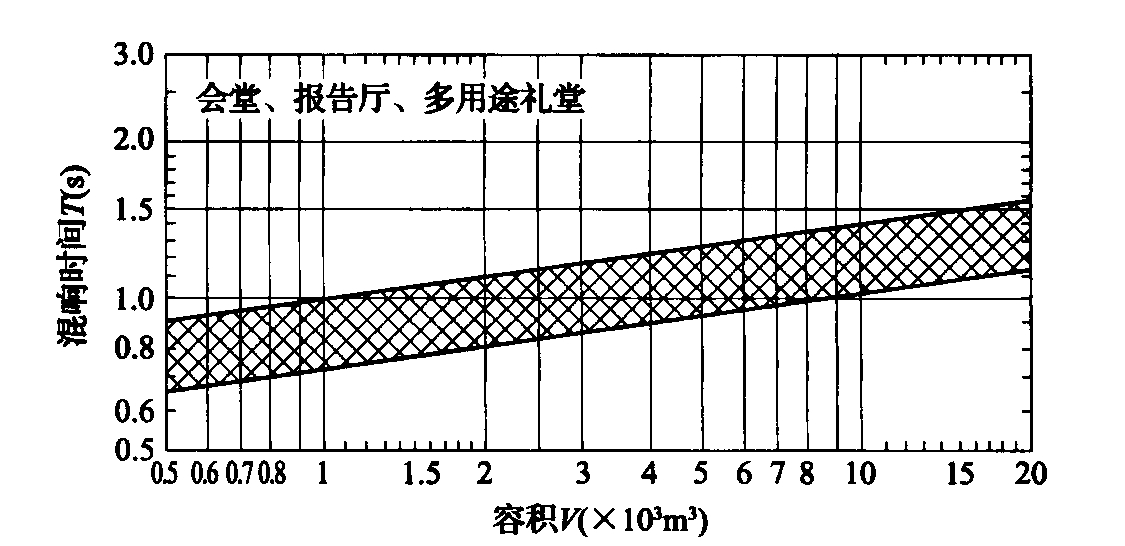

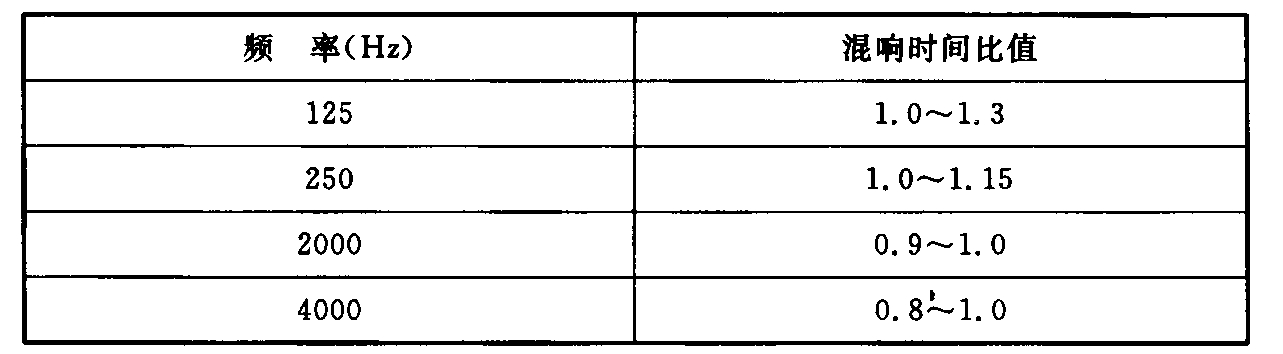

图5.3.1 会堂、报告厅和多用途礼堂对不同容积V的观众厅,在500~1000H z时满场的合适混响时间T的范围 表5.3.1 会堂、报告厅和多用途礼堂观众厅各频率混响时间相对于500~1000Hz的比值

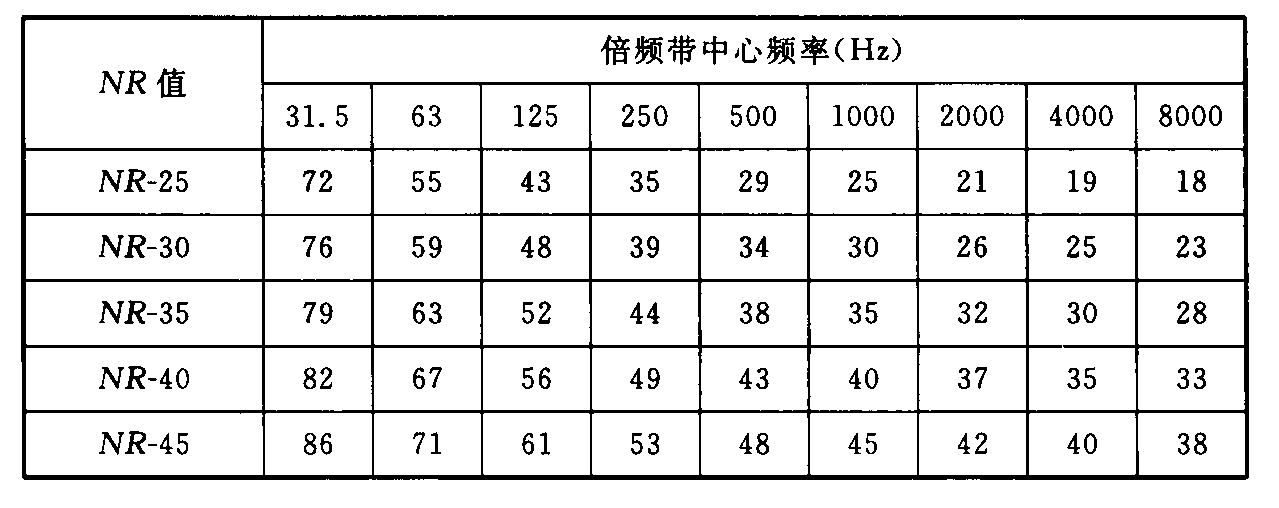

5.3.2 混响时间应分别对125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz六个频率进行估算。估算值应取两位有效值。 5.3.3 以扩声为主的会堂、报告厅和多用途礼堂,在使用扩声系统时应在讲台附近设置减少声反馈的建筑声学措施。 条文说明 5.3.1 以语言为主的厅堂,其合适混响时间的选定引自《室内声学的原理和应用》一书(详见第3.3.1条说明)。虽然汉语与西方语言的要求会有些不同,但从其推荐值范围与我们的经验结果相比较,没有多大出入。对于自然声讲话来说,声源的功率很有限(长时间平均声功率通常不过数十微瓦),长的混响有助于提高室内声音的相对(声)强感G(有时可用声能密度E来表示),但是过长的混响会妨碍语言清晰度。另外,容积大的观众厅会使室内声能密度减小,同时带来混响长的后果。对于稳态声来说,它们之间大致有下列关系:

E——声能密度; W——声源功率; T——混响时间; V——观众厅容积。 但是语言是具有脉冲性质的,实际听众的响度感受主要取决于早期声的强度。上式的估计值就偏高,有时偏高还很多,是设计者必须注意的。 图5.3.1所示合适混响时间的上限是既考虑到对提高声强的效果,又保证具有满意的语言清晰度。该图中曲线的下限则适用于扩声条件下的观众厅。因为声源的功率大大提高了,不必依赖混响的帮助,反之长的混响不利于传声增益的提高和语言清晰度。 有关中频(500~1000Hz)合适混响时间T与容积V关系曲线的斜率,见本说明第3.3.1条的解释。 不同频率下的合适混响时间相对于500~1000Hz的比值,原则上宜保持为1,即低频不必提升,高频不必下降。但考虑实际工程室内装修及空气吸声(在体积较大时起作用)等因素,本条提出比值范围是适当的。 5.3.2 有关说明参见第3.3.2条说明。 5.3.3 以自然声为主的厅堂,来自声源(发言者)附近的反射声有助于加强到达听众席的早期声,因此声源附近不宜做吸声处理。对扩声为主的厅堂,情况往往相反,传声器(声源)附近如有来自周围壁面的强反射声将给扩声系统带来声反馈,容易引起啸叫等缺陷,亦影响到扩声系统的传声增益,故一般在舞台上不宜有强反射表面。 6 噪声控制6.1 一般要求6.2 观众厅内噪声限值 6.3 噪声控制及其他相关用房的声学要求 6.1 一般要求6.1.1 应考虑防止各项噪声源对观众厅的干扰。这些噪声源包括下列方面: 1 建筑物内设备噪声。包括观众厅的空调系统、送回风系统(包括电扇)和电器系统噪声,以及出入口门开关碰撞声和座椅翻动声等噪声。 2 外界传入观众厅的噪声。既包括来自房屋内其他部分的噪声,如来自休息厅的喧哗,放映机房、舞台设施、办公室和厕所设备等处的噪声,也包括户外交通噪声(车辆、铁路、航空等噪声)以及其他社会噪声。 3 与本建筑物相关设施的其他噪声源。 6.1.2 不论发自观众厅内还是观众厅外有关本房屋设施的噪声源,其对环境的影响应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB 3096-93的规定。 条文说明 6.1.1 厅堂音质设计离不开噪声控制问题。这里既有房屋隔声问题,也不可忽略相关设施的噪声控制。小至座椅翻动噪声和门碰撞噪声,大至空调系统噪声,都应考虑。过去建筑设计人员往往只把注意力集中在观众厅体型、混响时间估算及吸声处理的布置等方面,而忽视噪声控制,其所造成的听音不良后果,更为严重和普遍。就空调系统噪声控制而言,不只限于消声和隔振等措施。当观众厅内安静要求较高时(例如达到NR-25限值时),控制送、回风口的风速和防止在风口处的再生噪声也将起到重要作用。从声学上考虑,控制风口风速不能按全厅所有风口的平均风速来考核,而是任何一个风口的风速都要有所限制,才能保证厅内达到安静要求。 6.1.2 由于采用了空调设备或采暖设备,这些机房以及它们的附属设备(例如冷却塔、锅炉引风机等)会对周围环境产生干扰。因此在设计时必须同时考虑解决,否则带来的后患会使工作被动,改造又给经济上带来损失,技术措施上也增加困难。这方面的教训不胜枚举。 6.2 观众厅内噪声限值6.2.1 观众厅和舞台内无人占用时,在通风、空调设备和放映设备等正常运转条件下噪声级的限值不宜超过表6.2.1-1中的噪声评价曲线NR值的规定。各NR值的倍频带声压级如表6.2.1-2所示。 表6.2.1-1 各类观众厅内噪声限值

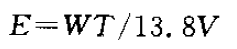

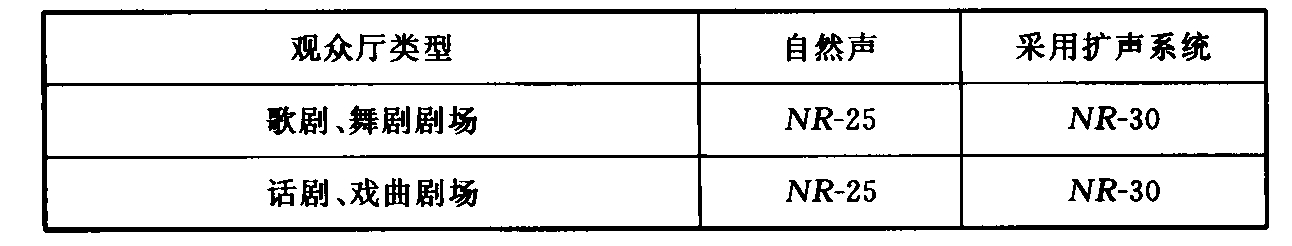

表6.2.1-2 噪声评价曲线NR值对应的各倍频带声压级(dB)

条文说明 6.2.1 观众厅和舞台无人占用时(即空场)的噪声限值分自然声和采用扩声系统两种情况。前者要求噪声更低一些,因为自然声的功率较小,否则不能保证听众席上有足够的信号噪声比。这里的噪声限值均采用ISO国际标准协会噪声评价 NR(Noise Rating)曲线族,有利于工程设计中按频率(1倍频程的中心频率)来控制噪声。实用中还经常以A计权声级作为室内允许噪声的标准。鉴于噪声评价数NR与A计权声级L之间的关系,取决于噪声的频谱和声级,因此很难同时列出两项数值。作为工程设计,必然要考虑频率因素,所以本规范中不采用A计权声级作为限值标准。 6.3 噪声控制及其他相关用房的声学要求6.3.1 观众厅宜利用休息厅(廊)、前厅等作为隔绝外界噪声和防止对外界干扰的措施之一。休息厅(廊)和前厅宜做吸声降噪处理。观众厅的出入口宜设置声闸、隔声门。 6.3.2 声控室观察窗敞开时应使操作者能直接听到观众厅的音质实效。观察窗关闭时的中频(500~1000Hz)隔声量宜大于或等于25dB。 6.3.3 同声传译室围护结构的中频(500~1000Hz)隔声量宜大于或等于45dB。声控室和同声传译室的混响时间宜为0.3~0.5s,频率特性平直。空调系统在上述各室内所产生的噪声不宜超过NR-25。 6.3.4 侧台直接通向室外的门,应考虑隔离外界噪声对舞台上演出时的干扰。 6.3.5 舞台大幕开关时的噪声,在观众席第一排中部不应大于NR-40。升降乐池和其他舞台机械设备运行噪声,在观众席第一排中部不应大于NR-45。 6.3.6 声乐、器乐练习用房应考虑房间长宽高的比例及声场扩散条件,并宜加装简易帘幕调节吸声。视容积不同,其中频(500~1000Hz)混响时间宜为0.4~0.6s。空调系统噪声宜小于NR-30。 6.3.7 排练厅应考虑房间的声场扩散条件。中频(500~1000Hz)混响时间宜为1.0s,频率特性平直。空调系统噪声宜小于NR-35。 6.3.8 空调机房、风机房、冷却塔、冷冻机房和锅炉房等设备用房宜远离观众厅及舞台。当与主体建筑相连时,应采取良好的降噪隔振措施。 6.3.9 放映机房与观众厅之间隔墙的中频(500~1000Hz)隔声量宜大于或等于45dB。放映机房宜做吸声降噪处理。 6.3.10 多厅式电影院相邻观众厅的中频(500~1000Hz)隔声量不应低于60dB,低频(125~250Hz)隔声量不应低于50dB。 条文说明 6.3.1 利用观众厅周围的空间作为隔绝外界噪声的措施时,同时要考虑这些空间内活动噪声会给观众厅带来干扰。因此这些空间内的吸声降噪也很重要。这些空间至观众厅的出入,既要方便安全,又要隔声遮光,因此设置声闸比较妥当。声闸内的强吸声处理是提高隔声性能的重要措施,不可疏忽。6.3.2 声控室的观察窗在演出时往往敞开,但必须关闭时应有一定的隔声量,以防止相互干扰。 6.3.3 同声传译室声学要求的国家标准尚未制定,本规范是参考《同声传译室一般特性及设备》ISO/2603(1998年)标准而制定的。 6.3.5 考虑到舞台机械设施在演出的幕间运转,故对其噪声作出限值规定。 6.3.6 音乐练习室面积一般较小,故应注意房间的比例和形状。加装帘幕是为了适应不同混响要求。 6.3.8 要求建筑机房设备尽量远离观众厅和舞台,可减轻噪声和振动影响。本条是提请建筑布局时考虑的问题。 6.3.9 放映机房与观众厅之间的隔墙的隔声量要求,不包括有了放映孔后的组合效果。放映孔周壁的吸声处理有助于提高其组合隔声量。 6.3.10 多厅式电影院各相邻厅的隔声非常重要。这里参考美国THX和IMAX所提出的要求,也是国内已建多厅式电影院所能达到的指标。 本规范用词说明1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。 2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。 |

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)