前言中华人民共和国住房和城乡建设部公告 2018年第256号 住房城乡建设部关于发布国家标准《城市环境卫生设施规划标准》的公告 现批准 《城市环境卫生设施规划标准》为国家标准,编号为GB/T 50337-2018,自2019年4月1日起实施。原国家标准《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337-2003同时废止。 本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2018年11月1日 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.基本规定;3.城市生活垃圾产量预测;4.环境卫生收集设施;5.环境卫生转运设施;6.环境卫生处理及处置设施;7.其他环境卫生设施。 本标准修订的主要技术内容是: 1.调整了原规范对于环境卫生设施的分类,将环境卫生设施分为环境卫生收集设施、环境卫生转运设施、环境卫生处理及处置设施和其他环境卫生设施; 2.删除了术语; 3.增加了生活垃圾收集站、餐厨垃圾处理设施和环卫工人作息场所的内容;取消了原规范中环境卫生车辆通道、粪便污水前端处理设施、车辆清洗站等内容; 4.增加或调整了生活垃圾焚烧厂、堆肥处理设施、粪便处理设施等的选址原则、用地标准、防护要求等; 5.取消了强制性条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由成都市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送成都市规划设计研究院 (地址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元22楼,邮政编码:610000)。 本标准主编单位:成都市规划设计研究院 本标准参编单位:中国城市建设研究院 上海环境卫生工程设计院有限公司 成都市城市管理委员会 浙江省城乡规划设计研究院 青岛市城市管理局 清华大学环境学院 (北京国环清华环境工程设计研究院有限公司) 本标准主要起草人员:沈莉芳 汪小琦 曾九利 胡滨 刘畅 吴冰思 蒋宇 杨晓光 宫渤海 王迪 吴善荀 阮晨 宋薇 万云峰 曾晶 赵华勤 庞立习 崔宝山 本标准主要审查人员:王静霞 史怀昱 刘奇志 严勃 金忠民 袁锦富 郝天文 宋军 沈山 徐海云 仝德良 金宜英 条文说明

《城市环境卫生设施规划标准GB/T 50337-2018,经住房和城乡建设部2018年11月1日以第256号公告批准、发布。本标准是在 《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337-2003的基础上修订而成的,上一版的主编单位是成都市规划设计研究院,参编单位是重庆市规划设计研究院、成都市市容环境管理局、建设部城市建设研究院,主要起草人员是郑连勇、郭大忠、李万友、桑钢、杜小勇、黄国玎、舒德文、秦晓燕、袁舸、曾光旭、陈文、张樵、李毅、徐文龙、徐海云、邱书杰、马勤。 本标准修订过程中,编制组开展了大量的调查、研究工作,并参考了大量国内外已有的相关法规、技术标准,征求了专家、相关部门和社会各界对于原规范以及标准修订的意见,并与相关国家标准、规范相衔接。 为便于广大规划设计、管理、科研、学校等有关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《城市环境卫生设施规划标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。 1 总则1.0.1 为贯彻执行 《中华人民共和国城乡规划法》和 《中华人民共和国环境保护法》,提高城市环境卫生设施规划的科学性和合理性,提升城市环境质量,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于各层次城市规划中环境卫生设施规划的编制,以及区域重大环境卫生设施布局。 1.0.3 城市环境卫生设施规划应落实安全高效、以人为本、绿色低碳的理念,并坚持减量化、资源化、无害化的原则。 1.0.4 城市环境卫生设施规划除应符合本标准外,还应符合城市规划相关编制办法的要求,并符合国家现行有关标准的规定。 条文说明

1.0.1 本条说明了本标准编制的依据及编制目的。 1.0.2 本条规定了本标准的适用范围,市 (县、区)域城镇体系规划、独立工矿区、经济技术开发区规划可参照执行。镇(乡)村地区的环境设施规划执行镇 (乡)村庄环境设施规划的有关规定。 在编制城市环境卫生设施专项规划时,若部分环境卫生处理及处置设施需要跨城市设置或多个城市共用,应与上一层次或更大区域的城镇体系规划相衔接。 1.0.3 本条明确了城市环境卫生设施规划的理念和原则。根据调研,现状部分环境卫生设施仍存在对周边影响较大,运行效率不够高,人性化考虑不足,用地不够集约等问题,安全高效、以人为本、绿色低碳也是城市可持续发展的重要理念,应在城市环境卫生设施规划中从环境卫生设施体系构建、产量预测、设施选址、标准制定、规划布局、工艺选择等方面进行全面落实。 减量化、资源化、无害化是生活垃圾处理及处置的重要原则,在城市环境卫生设施规划中要通过改善收集方式,提高分类回收、利用水平,改进处理、处置工艺和方法等予以贯彻落实。 1.0.4 除本标准外,城市环境卫生设施规划一方面要符合城市规划相关编制办法要求,另一方面还要符合各类环境卫生设施的建设标准以及各地相关的标准、要求。 2 基本规定2.0.1 城市环境卫生设施规划应结合当地社会经济、城市建设和城市管理的实际情况及发展需求,合理确定环境卫生设施体系。 2.0.2 城市环境卫生设施规划应满足城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理处置的要求,重大环境卫生设施规划宜按照“区域共享、城乡统筹”的原则,进行科学配置。 2.0.3 在城市总体规划中应确定环境卫生设施体系,预测生活垃圾产量,确定生活垃圾收集、转运、处理和处置方式,选择相应的环境卫生设施,提出其设置原则、类型、标准,明确主要环境卫生设施的数量、规模、布局和防护要求。 城市环境卫生设施专项规划除满足上述要求外,还应明确各类环境卫生设施的等级、数量和用地面积等,提出工艺、技术、建设等要求,同时应确定生活垃圾运输通道,并规划环境卫生应急系统。规划期限和范围应与城市总体规划相衔接。 在详细规划中应在落实总体规划和专项规划相关要求的基础上,确定各项环境卫生设施的数量、具体位置、规模、用地界线等,并划定防护绿带或明确具体防护要求。 2.0.4 城市环境卫生设施设置应满足城市用地布局、环境保护、市容景观、公共安全等要求。 2.0.5 环境卫生设施应集约建设。环境卫生处理及处置设施宜集中布局,条件允许时可形成综合处理园区;其他环境卫生设施在满足卫生及防疫要求的条件下,可结合城市其他建设项目设置。 条文说明

2.0.1 根据调研,全国不同区域各级各类环境卫生设施体系并不相同,生活垃圾收集方式、转运方式以及分类收集的水平也存在差异,与当地社会经济、城市建设和城市管理的实际情况密切相关。大多数情况下一座城市并不需要本标准中所涉及的所有环境卫生设施。所以在编制城市环境卫生设施规划时,应结合当地实际情况和发展需求,合理确定适合当地的环境卫生设施体系,并选择相应的环境卫生设施。 2.0.2 生活垃圾分类是实现生活垃圾减量化、资源化和无害化的重要手段。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《城市生活垃圾管理办法》明确要求城市生活垃圾应逐步做到分类收集、储存、运输和处置。 重大环境卫生设施主要指生活垃圾处理、处置设施,用地面积需求较大且对环境影响较大。在城市环境卫生设施规划中一方面要鼓励 “区域共享”,一定区域内若干城市共同设置生活垃圾处理、处置设施,不仅有利于节约土地资源,还能够减轻环境污染;另一方面要坚持 “城乡统筹”,环境卫生设施体系的构建应覆盖镇 (乡)村地区,在环境卫生处理及处置设施规模测算时应统筹考虑镇 (乡)村地区的生活垃圾量。 2.0.3 本条确定了各层次城市规划中环境卫生设施规划的内容要求。城市总体规划阶段重点确定环境卫生设施规划的重大问题,包括因地制宜确定环境卫生设施体系、标准及重大设施布局。 城市环境卫生设施专项规划应在城市总体规划的基础上进一步深化,如在建设标准、技术和工艺等方面提出具体要求,在实施计划、投资安排等方面提出指引,内容及深度可根据具体情况而定。同时,近年来许多城市都存在因大型活动导致环境卫生设施瞬时需求增大的问题,在城市环境卫生设施专项规划编制时应考虑环境卫生应急系统的构建。 在详细规划阶段,环境卫生设施规划重在落实各类设施的空间控制属性,如数量、具体位置、用地界线和设施规模及需要划定的防护绿带等。 2.0.4 在收集、转运、处理和处置生活垃圾时,环境卫生设施存在污染空气、水体、土壤,破坏城市市容景观等风险,因此城市环境卫生设施设置应满足城市用地布局、环境保护、市容环境、公共安全等要求。 2.0.5 集中集约是城市发展的重要理念。将环境卫生处理及处置设施集中建设,有利于集约节约用地,减少环境影响,并能够提高综合处理及资源化利用水平。在用地相对紧张的城区,尤其是旧城,更应集中集约用地,将部分环境卫生设施集中设置,并在满足卫生及防疫要求的前提下,鼓励将部分环境卫生设施结合城市其他建设项目设置。 3 城市生活垃圾产量预测3.1 一般规定 3.2 预测方法 3.1 一般规定3.1.1 城市生活垃圾产量预测的相关参数应按照当地实际情况分析确定,若无资料时,可按照本标准选取。 3.1.2 根据预测的生活垃圾产生量确定环境卫生设施规划规模时,应充分考虑当地生活垃圾分类收集和回收利用的水平。 3.1.3 确定环境卫生处理及处置设施规划规模时,应统筹考虑镇 (乡)村地区的需求。 条文说明

3.1.1 根据调研,全国不同区域各级各类城市生活垃圾产量的人均指标因地方产业、城市功能及市民生活习惯的差异相差较大,所以在预测生活垃圾产量时,应根据当地实际情况,科学确定相关参数。 3.1.2 由于目前生活垃圾分类收集和回收利用在全国范围内尚处于推进阶段,各地的差异较大,暂时无法给出统一的分类收集和回收的目标水平。在进行生活垃圾产量预测时,应结合当地分类收集和回收利用的现状水平及发展目标,科学确定分类收集和回收利用的规划水平。 3.1.3 环境卫生处理及处置设施的规划规模应统筹考虑其服务范围内镇 (乡)村地区的生活垃圾产生量。镇 (乡)村地区的生活垃圾产生量应根据当地实际情况研究确定。 3.2 预测方法3.2.1 城市生活垃圾产量宜采用多方法比较进行预测。在条件受限时,城市生活垃圾最高日产量可采用下式计算:

式中:Q——生活垃圾最高日产量 (t/d); R——规划人口数量 (人); C——预测的平均日人均生活垃圾产量[kg/(人·d)],可取0.8kg/(人·d)~1.4kg/(人·d); A——生活垃圾日产量不均匀系数,可取1~1.5。 3.2.2 餐饮垃圾应根据当地实际产生量确定,也可按下式计算:

式中:Mc——城市或区域餐饮垃圾日产生量 (t/d); R′——城市或区域规划人口 (人); m——人均餐饮垃圾日产生量基数[kg/(人·d)],宜取0.1kg/(人·d); k——餐饮垃圾产生量修正系数,经济发达城市、旅游业发达城市或高校多的城区可取1.05~1.15;经济发达的旅游城市、经济发达的沿海城市可取1.15~1.30;普通城市可取1.00。 厨余垃圾根据当地实际情况确定。 3.2.3 粪便等其他生活垃圾根据当地实际情况确定。 条文说明

3.2.1 本条沿用原规范人均生活垃圾产量法的计算方法。为更准确预测生活垃圾产量,宜采用多种方法比较预测,如现行行业标准 《生活垃圾生产量计算及预测方法》CJ/T 106中提到的回归方法等。 本条提供的指标是对综合调查样本进行分析确定的参考值。但就目前的管理体系而言,本标准调研城市的 “垃圾产生量”为该城市垃圾称重地点 (一般为垃圾转运站称重的转运量或处理处置厂称重的处理处置量)的汇总数据,并非源头实际产量。鉴于前端沥干减量的系数也无法全面统计,称重数据对于环卫转运和处理处置设施的规模预测来说更为适宜。 公式中人口的确定应分不同规划层级和具体情况确定。一般情况下,在总体规划阶段可选取规划人口,流动人口占比较大的城市应充分考虑流动人口的影响。详细规划阶段应对规划范围内的人口进行测算。 3.2.2 本条对于餐饮垃圾产量的预测方法参照现行行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》CJJ 184中的相关公式。 根据调研,各地厨余垃圾的成分比例与分类收集程度差异较大,难以对其产量的具体预测方法给出引导性规定,规划时应根据当地厨余垃圾的实际产生情况、家庭厨卫设备使用情况及分类收集程度测算厨余垃圾产量。 3.2.3 粪便等其他生活垃圾各地差距较大,难以确定统一标准,应根据各地方实际情况研究确定。 4 环境卫生收集设施4.1 一般规定 4.2 生活垃圾收集点 4.3 生活垃圾收集站 4.4 废物箱 4.5 水域保洁及垃圾收集设施 4.1 一般规定4.1.1 环境卫生收集设施一般包括生活垃圾收集点、生活垃圾收集站、废物箱、水域保洁及垃圾收集设施。 4.1.2 环境卫生收集设施应满足生活垃圾的分类收集要求,生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。 4.1.3 环境卫生收集设施位置宜相对固定,且不影响城市卫生和景观环境。 条文说明

4.1.1 环境卫生收集设施包括对投放的垃圾进行直接收集的生活垃圾收集点、生活垃圾收集站、废物箱和水域保洁及垃圾收集设施。 4.1.2 生活垃圾分类收集是推进生活垃圾分类,提高生活垃圾回收利用水平的基础。根据调研,目前全国各城市生活垃圾分类收集的方式不完全统一,所以收集设施的设置要满足当地生活垃圾分类转运及分类处理、处置需求。 4.1.3 本条对环境卫生收集设施的设置原则进行了规定。 4.2 生活垃圾收集点4.2.1 生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m,宜满足居民投放生活垃圾不穿越城市道路的要求;市场、交通客运枢纽及其他生活垃圾产量较大的场所附近应单独设置生活垃圾收集点。 4.2.2 生活垃圾收集点宜采用密闭方式。生活垃圾收集点可采用放置垃圾容器或建造垃圾容器间的方式,采用垃圾容器间时,建筑面积不宜小于10㎡。 条文说明

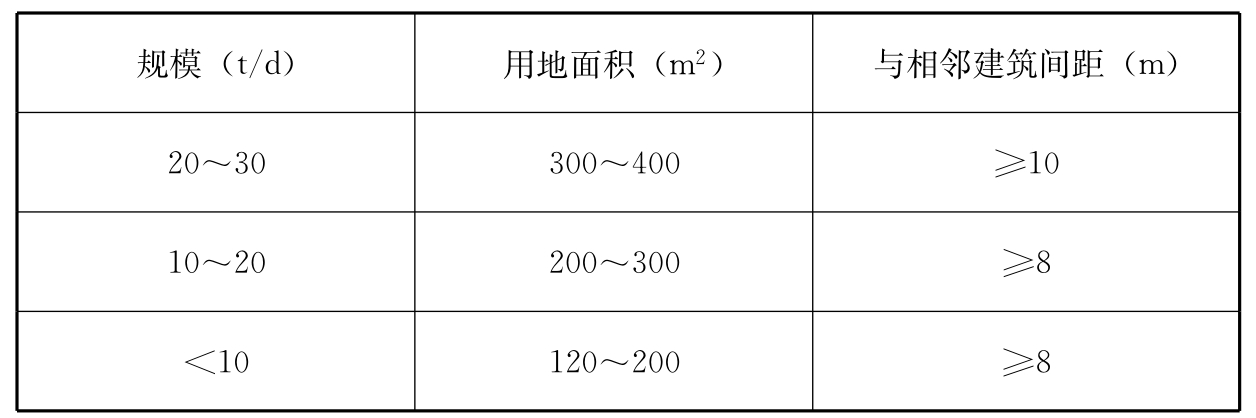

4.2.1 生活垃圾收集点的服务半径不宜过大,以便于生活垃圾的收集和投放。结合现行国家标准 《城市居住区规划设计标准》GB 50180的相关规定对生活垃圾收集点的服务半径进行规定。同时,为方便居民投放生活垃圾,提出居民投放生活垃圾尽量不穿越城市道路的规定。 4.2.2 考虑到生活垃圾暴露带来的环境和景观影响,生活垃圾收集点在条件许可的情况下鼓励采用密闭形式建设。 目前各城市的生活垃圾收集点类型不一,有的直接放置垃圾容器,有的建造垃圾容器间,也有个别城市设置有机垃圾生化处理设施,各城市采取的生活垃圾收集点具体形式可根据当地的环境条件、气候条件、经济发展水平和生活习性而定。 垃圾容器间的建筑面积应根据预测的垃圾收集体积计算容器数量确定。为推进垃圾分类,生活垃圾收集点宜按分类收集垃圾容器间建设,参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27,其建筑面积不宜小于10㎡。 4.3 生活垃圾收集站4.3.1 收集站的服务半径应符合下列规定: 1 采用人力收集,服务半径宜为0.4km,最大不宜超过1km; 2 采用小型机动车收集,服务半径不宜超过2km。 4.3.2 大于5000人的居住小区 (或组团)及规模较大的商业综合体可单独设置收集站。 4.3.3 收集站的用地指标应符合表4.3.3的规定。 表4.3.3 收集站用地指标

注:1 带有分类收集功能或环卫工人休息功能的收集站,应适当增加占地面积; 2 与相邻建筑间隔自收集站外墙起计算。 条文说明

4.3.1 原规范无生活垃圾收集站的相关内容,但上海等城市已有建设实例,现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《生活垃圾收集站建设标准》建标154以及 《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179等标准也对生活垃圾收集站进行了规定。为了与相关规范标准协调一致,本次将生活垃圾收集站纳入标准,各城市可根据当地实际情况选择建设。本条对人力和小型机动车两种收集方式下生活垃圾收集站的服务范围进行了规定,便于在城市环境卫生设施规划中合理布局生活垃圾收集站。 4.3.2 本条对生活垃圾收集站的设置条件进行了明确。生活垃圾收集站一般服务于一定区域内的单个或几个项目,可在建设项目内配套建设。 4.3.3 本条参照现行行业标准 《生活垃圾收集站技术规程》CJJ 179对收集站用地的面积及相邻建筑的间距进行明确。 4.4 废物箱4.4.1 道路两侧以及各类交通客运设施、公交站点、公园、公共设施、广场、社会停车场、公厕等人流密集场所的出入口附近应设置废物箱,宜采用分类收集的方式。 4.4.2 设置在道路两侧的废物箱,其间距宜按道路功能划分: 1 在人流密集的城市中心区、大型公共设施周边、主要交通枢纽、城市核心功能区、市民活动聚集区等地区的主干路,人流量较大的次干路,人流活动密集的支路,以及沿线土地使用强度较高的快速路辅路设置间距为30m~100m; 2 在人流较为密集的中等规模公共设施周边、城市一般功能区等地区的次干路和支路设置间距为100m~200m; 3 在以交通性为主、沿线土地使用强度较低的快速路辅路、主干路,以及城市外围地区、工业区等人流活动较少的各类道路设置间距为200m~400m。 条文说明

4.4.1 除了行人必经的道路外,基于人流密集程度以及人的生活习惯,在各类交通客运设施、公交站点、公园、公共设施、广场、社会停车场、公厕等场所的出入口应设置废物箱。 4.4.2 住房城乡建设部2013年12月颁布的 《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》,考虑步行交通聚集程度、地区功能定位、公共服务设施分布、交通设施条件等因素,将城市按照步行活动密集程度划分为三类分区。道路两侧的废物箱主要服务对象为行人,其设置间距与步行活动密集程度密切相关。本条参照《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》的分类对废物箱的设置间距进行规定。本条第1款对应 《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》中的步行Ⅰ类区,步行活动密集程度高。根据调研,部分经济发达、人口密集的城市,在人流量特别大的区域(如商业街道)适当增加了废物箱的设置密度,较多城市已达到30m间距。原规范 “商业、金融业街道,每50m~100m设置废物箱”的间距过大,导致在节假日等时段,废物箱不能满足公众需求。本条第1款将Ⅰ类区废物箱的设置距离确定为30m~100m。本条第2款、第3款对应 《城市步行和自行车交通系统规划设计导则》中的步行Ⅱ类区和步行Ⅲ类区,沿用了原规范确定的100m~200m和200m~400m的标准。 4.5 水域保洁及垃圾收集设施4.5.1 城市中的江河、湖泊、海洋可按需设置清除水生植物、漂浮垃圾和收集船舶垃圾的水域保洁管理站,以及相应的岸线和陆上用地。 4.5.2 根据河流走向、水流变化规律,宜在水面垃圾易聚集处设置水面垃圾拦截设施。 条文说明

4.5.1 水域保洁打捞垃圾上岸及驳运设施目前主要有两类,一是水域保洁管理站,具有水域保洁打捞垃圾上岸及驳运、保洁及监察船舶停靠、水域保洁监管办公等功能,需有岸线及陆上用地;二是水域垃圾上岸点,仅作为水域保洁打捞垃圾上岸及驳运设施,无须单独占用地。本条主要明确了水域保洁管理站的主要功能。 4.5.2 本条对水域水面垃圾拦截设施的设置要求进行了规定。水面垃圾易聚集处主要为水流平缓有弯道的地方、桥洞下等。 4.5.3 本款对水域保洁管理站的规划布局岸线和用地等进行了规定。根据调研,水域保洁管理站一般按12km~16km河道长度设置1座。水域保洁管理站所需要的岸线长度应根据船只长度、河道允许船只停泊档数确定。一般来说停一档使用岸线每处80m~120m;停二档或以上,使用岸线可适当减少,但一般不少于50m。陆上用地面积包括垃圾转运设施、管理用房、工人休息用房、维修及仓库等,不宜少于800㎡。 5 环境卫生转运设施5.1 一般规定 5.2 生活垃圾转运站 5.3 垃圾转运码头、粪便码头 5.1 一般规定5.1.1 环境卫生转运设施一般包括生活垃圾转运站和垃圾转运码头、粪便码头。 5.1.2 环境卫生转运设施宜布局在服务区域内并靠近生活垃圾产量多且交通运输方便的场所,不宜设在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中区段。环境卫生转运设施的布置应满足作业要求并与周边环境协调,便于垃圾分类收运、回收利用。 条文说明

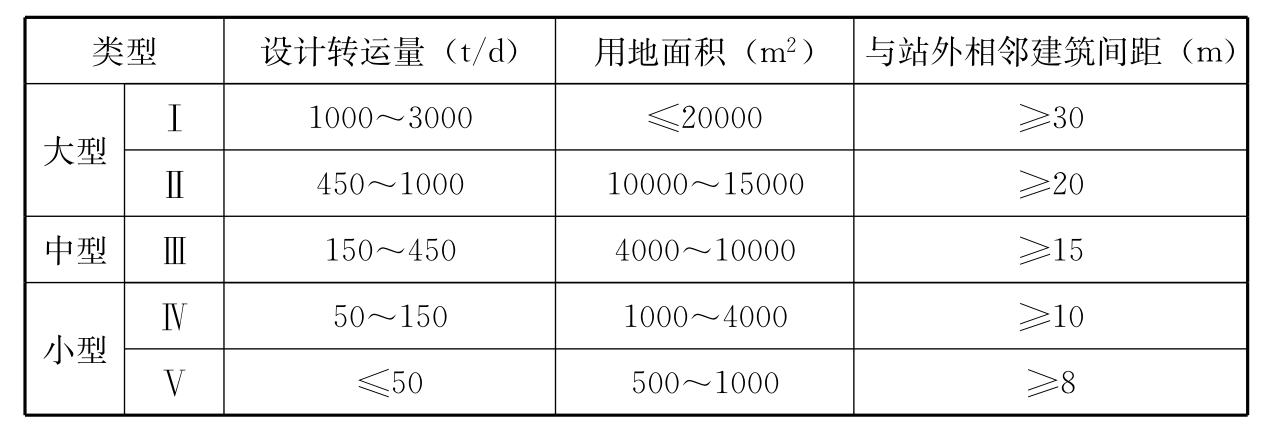

5.1.1 转运是指将各收集点清运来的垃圾集中,再换装到大型的或其他运费较低的运载车辆或船舶中继续运往处理处置场的行为和过程。环境卫生转运设施指用于转运城市生活垃圾、粪便、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同垃圾的工程设施。本章对于目前使用较多的两种转运设施,即生活垃圾转运站和垃圾转运 (粪便)码头作出了选址和规模要求。 5.1.2 本条规定了环境卫生转运设施选址的通用条件及基本工作条件要求。环境卫生转运设施在选址上既要具备便捷的交通运输条件,也要满足经济运距、环境保护等方面的要求。在目前技术条件下,部分转运设施还未能完全达到对周边无影响作业,为避免垃圾转运作业时的二次污染影响,以及潜在的环境污染所造成的社会或心理上的负面影响,本条对转运设施设置的避让条件作出了规定。若必须选址在公共设施集中区域和靠近人流、车流集中区段时,应对转运设施建设形式进行优化,强化二次污染控制措施,以提升其污染控制水平和增强其环境和谐度,减轻周围居民视觉感官上的影响。 5.2 生活垃圾转运站5.2.1 生活垃圾转运站按照设计日转运能力分为大、中、小型三大类和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五小类。用地指标应根据日转运量确定,并应符合表5.2.1的规定。 表5.2.1 生活垃圾转运站用地标准

注:1 表内用地面积不包括垃圾分类和堆放作业用地; 2 与站外相邻建筑间距自转运站用地边界起计算; 3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类含下限值不含上限值,Ⅰ类含上、下限值。 5.2.2 当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时,宜设置垃圾转运站。服务范围内垃圾运输平均距离超过10km时,宜设置垃圾转运站;平均距离超过20km时,宜设置大、中型垃圾转运站。 条文说明

5.2.1 本条参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27、《生活垃圾转运站工程项目建设标准》建标117及 《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T 47等,将原规范中按照转运量分为四类的转运站调整为按照设计日转运能力分为大、中、小型三大类和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五小类。 根据对调研中各城市转运站用地面积的统计分析以及专题研究的结论,认为现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27中的用地标准基本符合近年来转运站建设的实际情况,本条即参照其相应的用地标准进行规定。 根据调研情况及专题研究的结论来看,近年来生活垃圾转运站的工艺水平有较大提高,能较好地控制污染,因此,本条取消了原规范关于绿化隔离带宽度的规定。 5.2.2 本条参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27对转运站设置条件进行了规定。 5.3 垃圾转运码头、粪便码头5.3.1 水运条件优于陆运条件的城市,可设置水上生活垃圾转运码头或粪便码头;垃圾转运码头、粪便码头需有保证正常运转所需的岸线。 5.3.2 垃圾转运码头、粪便码头应设置在人流活动较少及距居住区、商业区和客运码头等人流密集区较远的地方,不应设置在城市上风方向、城市中心区域和用于旅游观光的主要水面岸线上,并重视环境保护,与周围环境相协调。 5.3.3 垃圾转运码头、粪便码头综合用地按每米岸线配备不少于15㎡的陆上作业场地,垃圾转运码头周边应设置宽度不少于5m的绿化隔离带,粪便码头周边应设置宽度不少于10m的绿化隔离带。 条文说明

5.3.1 本条将原规范中垃圾码头和粪便码头内容进行了整理合并,规定了选用垃圾转运码头、粪便码头的基本条件及岸线要求。垃圾转运码头、粪便码头的污水进入城市污水管网,避免对水体造成污染。 5.3.2 本条对垃圾转运码头、粪便码头的规划选址进行了规定。 5.3.3 本条对垃圾转运码头、粪便码头的陆上作业场地和绿化隔离带宽度进行了规定。垃圾、粪便码头应设置供卸料、停泊、调档的岸线和陆上作业区,陆上作业区包括装卸车道、计量装置、大型装卸机械、仓储、管理等用地。根据调研,原规范的用地标准基本合理。若包括了厨余垃圾的压榨破碎、建筑垃圾转运等功能,陆上作业场地面积应适度增大。 6 环境卫生处理及处置设施6.1 一般规定 6.2 生活垃圾焚烧厂 6.3 生活垃圾卫生填埋场 6.4 堆肥处理设施 6.5 餐厨垃圾集中处理设施 6.6 粪便处理设施 6.7 建筑垃圾处理、处置设施 6.1 一般规定6.1.1 城市环境卫生处理及处置设施一般包括:生活垃圾焚烧厂、生活垃圾卫生填埋场、生活垃圾堆肥处理设施、餐厨垃圾处理设施、建筑垃圾处理设施、粪便处理设施、其他固体废弃物处理厂 (处置场)等。 6.1.2 应综合研究所在地区的实际情况,统筹规划、经济合理地确定各类垃圾的处理、处置方式,并根据处理处置方式规划环境卫生处理处置设施。 6.1.3 环境卫生处理及处置设施应设置在交通运输及市政配套方便,并对周边居民影响较小的地区。在提高工艺水平,并满足环境影响评价的前提下,可适当压缩本标准确定的防护距离。 条文说明

6.1.1 生活垃圾处理是指对生活垃圾采用技术和工程手段进行物理、化学或生物加工的行为和过程,又称中间处理。生活垃圾处置是指将生活垃圾置于符合环境保护规定要求的场所或设施并不再取回的行为,又称最终处理。环境卫生处理及处置设施指用于对城市生活垃圾,包括餐厨垃圾、建筑垃圾、粪便等各类垃圾进行无害化处理、处置的工程设施。 6.1.2 环境卫生处理及处置设施的种类较多、适用性各有不同,在规划中应根据各地区实际情况,在综合分析技术、经济、管理及环境影响等方面因素的基础上,选择确定各类垃圾的处理、处置方式,并根据处理、处置方式对处理及处置设施进行规划。 6.1.3 本条对环境卫生处理处置设施选址的一般性要求进行了规定。同时,根据国内外的先进经验及技术发展的趋势,考虑环境卫生处理及处置设施的工艺水平提高后,其环境影响将进一步降低,因此其防护距离可在满足环境影响评价的前提下做适当压缩。 6.2 生活垃圾焚烧厂6.2.1 新建生活垃圾焚烧厂不宜邻近城市生活区布局,其用地边界距城乡居住用地及学校、医院等公共设施用地的距离一般不应小于300m。 6.2.2 生活垃圾焚烧厂综合用地指标应符合表6.2.2的规定。 表6.2.2 生活垃圾焚烧厂综合用地指标

注:日处理能力超过2000t/d的生活垃圾焚烧厂,超出部分用地面积按30㎡/(t·d)递增计算;日处理能力不足150t/d时,用地面积不应小于1h㎡。 6.2.3 生活垃圾焚烧厂单独设置时,用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带。 条文说明

6.2.1 近年来我国新建的生活垃圾焚烧厂工艺水平及管理水平有较大提高,但考虑焚烧厂对城市生活区可能潜在的环境污染所造成的社会或心理上的负面影响,规定新建的生活垃圾焚烧厂不宜邻近城市生活区布局。参照 《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 31/768-2013和 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》(环发 [2008] 82号)等,生活垃圾焚烧厂应根据环境影响评价提出合理的环境防护距离,作为规划控制的依据,并规定新建项目对住宅、学校、医院等敏感目标的防护距离不得小于300m。结合对国内部分城市的调研,目前大多数生活垃圾焚烧厂距城乡居住用地及学校、医院等公共设施用地大于300m。 6.2.2 参照 《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》(建标 [2005]157号)规定了焚烧厂的综合用地指标。根据对部分城市的调研,在全国各地提供该项数据的60座焚烧厂中,实际用地面积小于1h㎡的仅2座,从满足基本工艺和环保措施的用地要求来看不小于1h㎡的规定基本合理。 6.2.3 为减轻生活垃圾焚烧厂对周边环境的不利影响,参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27要求设置绿化隔离带,并明确绿化隔离带位于焚烧厂用地内沿周边设置。若生活垃圾焚烧厂与其他环境卫生处理及处置设施结合设置,需根据环境影响评价要求对绿化隔离带进行设置。 6.3 生活垃圾卫生填埋场6.3.1 生活垃圾卫生填埋场应设置在城市规划建成区外、地质情况较为稳定、符合防洪要求、取土条件方便、具备运输条件、人口密度低、土地及地下水利用价值低的地区,并不得设置在水源保护区、地下蕴矿区及影响城市安全的区域内,距农村居民点及人畜供水点不应小于0.5km。 6.3.2 综合考虑协调城市发展空间、选址的经济性和环境要求,新建生活垃圾卫生填埋场不应位于城市主导发展方向上,且用地边界距20万人口以上城市的规划建成区不宜小于5km,距20万人口以下城市的规划建成区不宜小于2km。 6.3.3 生活垃圾卫生填埋场用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带,外沿周边宜设置宽度不小于100m的防护绿带。 6.3.4 生活垃圾卫生填埋场使用年限不应小于10年。 条文说明

6.3.1 生活垃圾卫生填埋场在运行过程中产生的次生污染危害性大、影响因素多、涉及面广,加之使用年限长、占地面积大,其规划选址应从社会、环境、经济、环保、工程可行性等多方面慎重考虑。同时,生活垃圾卫生填埋还需进行环境影响评价后才能确定场址。 6.3.2 生活垃圾卫生填埋场一旦建成,其使用年限一般都在10年以上,为了不影响城市空间拓展,规定生活垃圾卫生填埋场不应选址在城市主导发展方向上,并保证生活垃圾卫生填埋场与城市规划建成区保持一个最低限度的间距。同时,考虑到城市规模不同其空间拓展的速度和范围有所差异,对生活垃圾卫生填埋场与不同规模的城市的规划建成区间距作出差别化的规定。从对国内部分城市的调研情况来看,大多数城市生活垃圾卫生填埋场能满足这一间距要求。 6.3.3 生活垃圾卫生填埋场设置在城市规划建成区以外,将其周边一定范围的用地规划为防护绿带的目的是为了进一步降低生活垃圾卫生填埋场对周边的影响。填埋场卫生防护分为两个层级:参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27要求设置宽度不小于10m的绿化隔离带,并明确绿化隔离带位于填埋场用地内沿周边设置;沿用原规范第4.5.3条在用地外沿周边宜设置宽度不小于100m的防护绿带。 6.3.4 参照 《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》(建标 [2005]157号)及 《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》建标124的相关规定,卫生填埋场使用年限应不小于10年,在对其进行规划选址时应考虑足够的库容条件。 6.4 堆肥处理设施6.4.1 生物降解有机垃圾可采用堆肥处理。堆肥处理设施宜位于城市规划建成区的边缘地带,用地边界距城乡居住用地不应小于0.5km。 6.4.2 堆肥处理设施用地面积应根据日处理能力确定,并应符合表6.4.2的规定。 表6.4.2 堆肥处理设施用地指标

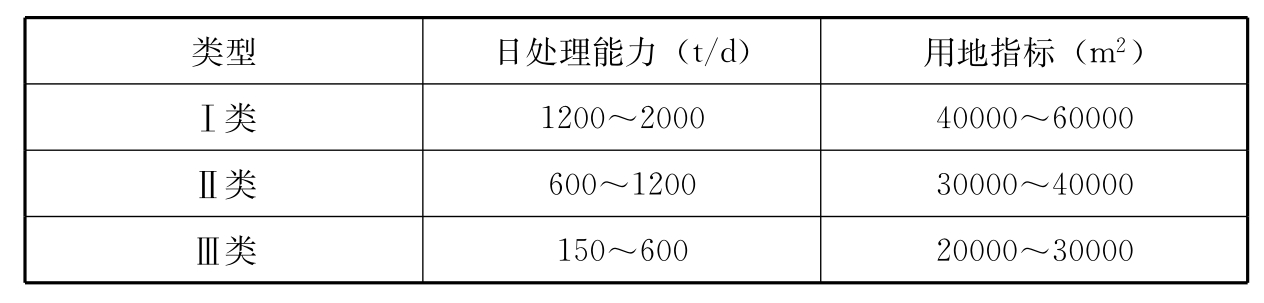

注:表中指标不含堆肥产品深加工处理及堆肥残余物后续处理用地。 6.4.3 堆肥处理设施在单独设置时,用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带。 条文说明

6.4.1 本条规定了堆肥处理设施的选址原则。原规范中规定生活垃圾中可生物降解的有机物含量大于40%即可设置生活垃圾堆肥厂,而现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27规定对于进行分类回收可降解有机垃圾的地区,且易生物降解有机物含量大于70%,可采用适宜的生物处理技术。通过对国内外堆肥处理设施的研究,认为40%的可生物降解有机物含量过低,本条仅对可采用堆肥处理的垃圾成分作出了规定,各地应根据自身实际情况,在能够保证有畅通的堆肥销路以及严格控制产生臭气的前提下,选择堆肥作为生活垃圾的处理手段。对于生活垃圾混合收集的地区,应审慎采用堆肥等生物处理技术。 参照相近的处理处置设施的相关标准,考虑到堆肥过程中产生的臭气影响,规定了堆肥处理设施距离居民点不应小于0.5km。 6.4.2 参照 《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》(建标 [2005]157号),将原规范中堆肥厂综合用地指标85㎡/(t·d)~300㎡/(t·d)细化为4类,对于相应类型的用地指标作出了规定。 6.4.3 保留原规范中对于堆肥处理厂的绿化隔离带设置要求,并明确绿化隔离带位于堆肥处理设施用地内沿周边设置。 6.5 餐厨垃圾集中处理设施6.5.1 餐厨垃圾应在源头进行单独分类、收集并密闭运输,餐厨垃圾集中处理设施宜与生活垃圾处理设施或污水处理设施集中布局。 6.5.2 餐厨垃圾集中处理设施用地边界距城乡居住用地等区域不应小于0.5km。 6.5.3 餐厨垃圾集中处理设施综合用地指标不宜小于85㎡/(t·d),并不宜大于130㎡/(t·d)。 6.5.4 餐厨垃圾集中处理设施在单独设置时,用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带。 条文说明

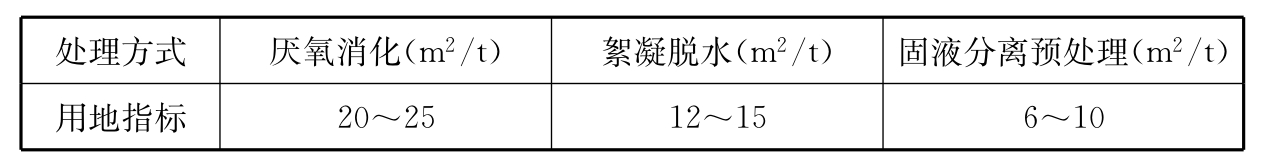

6.5.1 原规范中无餐厨垃圾集中处理设施相关规定,但近年来餐厨垃圾受到的重视日益增强,各地也在逐步建设餐厨垃圾集中处理设施,为指导餐厨垃圾集中处理设施的规划,本条参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27对餐厨垃圾收运方式、集中处理设施布局原则进行了规定。为了集约用地、便于管理,提出餐厨垃圾集中处理设施宜与生活垃圾处理设施或污水处理设施集中设置。 6.5.2 本条参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27规定了餐厨垃圾集中处理设施距离城乡居住用地的距离。 6.5.3 根据对全国30余个餐厨垃圾集中处理设施的研究分析,餐厨垃圾集中处理设施的处理工艺对占地面积指标的影响较小,95%以上的餐厨垃圾集中处理设施的用地面积在85㎡/(t·d)~130㎡/(t·d)。考虑到防护的相关要求,餐厨垃圾集中处理设施的用地面积不宜过小。另外,从集约用地的角度,餐厨垃圾集中处理设施的用地面积不宜过大。 6.5.4 本条对餐厨垃圾集中设置原则进行了规定,同时参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27要求设置绿化隔离带,并明确绿化隔离带位于餐厨垃圾处理设施用地内沿周边设置。 6.6 粪便处理设施6.6.1 粪便应逐步纳入城市污水管网统一处理。在城市污水管网未覆盖的地区及化粪池使用较为普遍的地区,未纳入城市污水管网统一处理的粪便与化粪池粪渣污泥应单独设置粪便处理设施进行处理。 6.6.2 粪便处理设施应优先选择在污水处理厂或污水主干管网、生活垃圾卫生填埋场的用地范围内或附近;规模不宜小于50t/d。 6.6.3 粪便处理设施用地指标应根据粪便日处理量和处理工艺确定,并应符合表6.6.3的规定。 表6.6.3 粪便处理设施用地指标

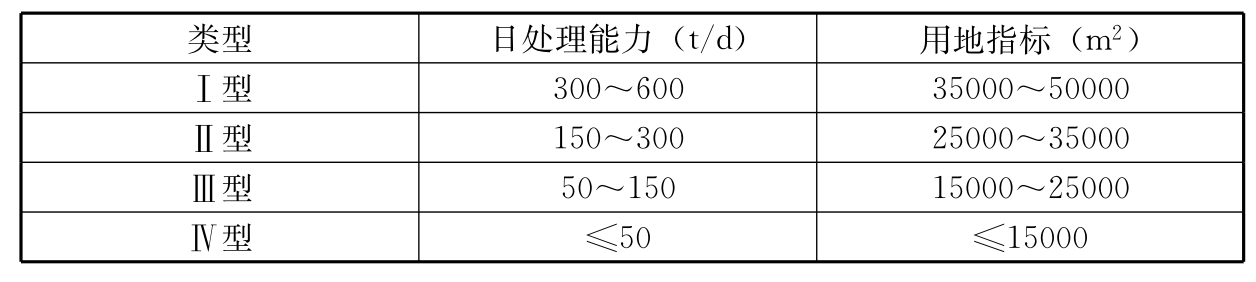

6.6.4 粪便处理设施与住宅、公共设施等的间距不应小于50m。粪便处理设施在单独设置时用地内沿边界应设置宽度不小于10m的绿化隔离带。 条文说明

6.6.1 目前国内外粪便处理主要采用两种模式:三格化粪池+污水处理+粪便处理模式和管道收集+污水处理模式。通过本次调研分析及专题研究发现,近年来,随着我国城市污水处理厂的建设、排水管网的普及,粪便清运量自2005年后便呈逐年下降的趋势,将粪便经污水管网输送到城市污水处理厂进行集中处理在国内已成为主要方式,而粪便处理厂仅作为污水管网未覆盖地区及化粪池使用较为普遍的旧城、城中村等地区粪便处理的补充。 6.6.2 参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27规定了粪便处理设施的选址原则和低限规模。 6.6.3 本条参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27对于粪便处理设施的用地规模作出了相应规定。 6.6.4 本条保留原规范中粪便处理设施与住宅、公共设施等保持不小于50m的间距的规定。参照现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27要求设置绿化隔离带,并明确绿化隔离带位于粪便处理设施用地内沿周边设置。 6.7 建筑垃圾处理、处置设施6.7.1 建筑垃圾填埋场宜在城市规划建成区外设置,应选择具有自然低洼地势的山坳、采石场废坑、地质情况较为稳定、符合防洪要求、具备运输条件、土地及地下水利用价值低的地区,并不得设置在水源保护区、地下蕴矿区及影响城市安全的区域内,距农村居民点及人畜供水点不应小于0.5km。 6.7.2 建筑垃圾产生量较大的城市宜设置建筑垃圾综合利用厂,对建筑垃圾进行回收利用。建筑垃圾综合利用厂宜结合建筑垃圾填埋场集中设置。 条文说明

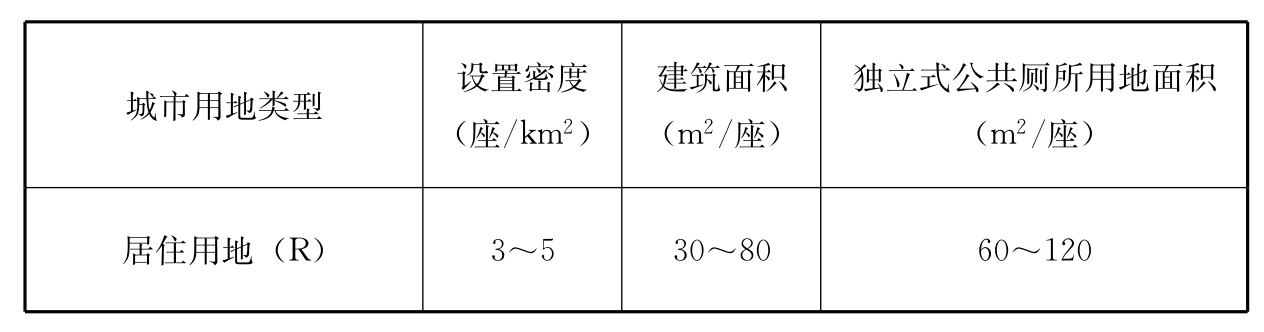

6.7.1 本条规定了建筑垃圾填埋场的选址原则。一般情况下,建筑垃圾填埋场不宜设置在城市规划建成区内。在遵循选址原则进行规划选址的基础上,还应考虑安全防护、堆高高度等因素,综合研究确定建筑垃圾填埋场的用地面积。 本标准未对建筑垃圾填埋场的库容或使用年限作出要求。目前,国内建筑垃圾填埋场的库容差别较大,大型的填埋场库容达到上千万立方米,小型的填埋场库容仅数十万立方米,为了集约用地、便于管理,建筑垃圾填埋场的库容不宜过小。通过对部分城市调研数据分析,建筑垃圾中的工程弃土、装修垃圾产生量随城市不同差异很大,难以预测;拆除垃圾产生量可按拆除用地面积2.5t/㎡进行估算。但总体而言,由于建筑垃圾产生量的城市间差异很大,难以准确预测,因此也无法对建筑垃圾填埋场的使用年限进行统一规定。 6.7.2 建筑垃圾中的工程弃土一般可以通过回填、造景等方式在城市建设中进行直接利用,拆除垃圾和装修垃圾等则可通过综合利用厂回收利用,用于生产建筑材料。为促进建筑垃圾资源化利用,本条提出对于建筑垃圾产生量较大的城市,宜集中设置建筑垃圾综合利用厂,对建筑垃圾进行回收利用。同时,考虑到减小环境影响、减少运输成本,提出建筑垃圾综合利用厂宜结合建筑垃圾填埋场集中设置。 7 其他环境卫生设施7.1 公共厕所 7.2 环境卫生车辆停车场 7.3 洒水(冲洗)车供水器 7.4 环卫工人作息场所 7.1 公共厕所7.1.1 根据城市性质和人口密度,城市公共厕所平均设置密度应按每平方千米规划建设用地3座~5座选取;人均规划建设用地指标偏低、居住用地及公共设施用地指标偏高的城市、山地城市、旅游城市可适当提高。 7.1.2 商业街区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大中型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所内或附近应按流动人群需求设置公共厕所。 7.1.3 公共厕所设置应符合下列要求: 1 设置在人流较多的道路沿线、大型公共建筑及公共活动场所附近; 2 公共厕所应以附属式公共厕所为主,独立式公共厕所为辅,移动式公共厕所为补充; 3 附属式公共厕所不应影响主体建筑的功能,宜在地面层临道路设置,并单独设置出入口; 4 公共厕所宜与其他环境卫生设施合建; 5 在满足环境及景观要求的条件下,城市公园绿地内可以设置公共厕所。 7.1.4 各类城市用地公共厕所设置标准应符合表7.1.4的规定。 表7.1.4 公共厕所设置标准

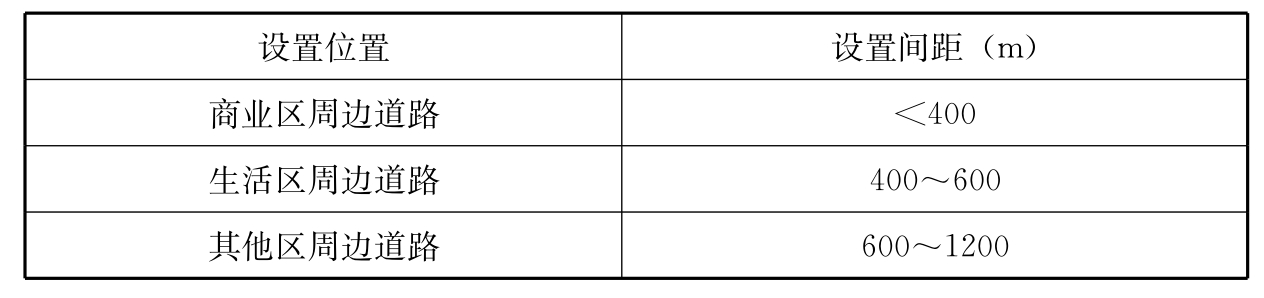

注:1 公共厕所用地面积、建筑面积应根据现场用地情况、人流量和区域重要性确定。特殊区域或具有特殊功能的公共厕所可突破本标准面积上限。 3 绿地用地指标不包括防护绿地 (G2)。 7.1.5 沿道路设置的公共厕所间距宜符合表7.1.5的规定。 表7.1.5 公共厕所设置间距指标

7.1.6 商业街区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求高的区域的公共厕所建筑标准不应低于一类标准;主、次干道交通量较大的道路沿线的公共厕所不应低于二类标准;其他街道及区域的公共厕所不应低于三类标准。 条文说明

7.1.1 公共厕所是供社会公众使用、一般设置在道路旁或公共场所的厕所,不包括其他设在建筑物、场所和设施内部的供顾客、游客和内部人员使用的厕所;这里要强调的是可供所有的公众全天候使用的厕所才是公共厕所。公共厕所的平均设置密度、人均建设用地指标与城市性质和规模有关,各城市存在一定差异。调研显示,原规范 “3~5座/k㎡”的标准基本合理。山地城市考虑地形的影响,旅游城市由于外来游客较多,故公共厕所的密度相对较高。 7.1.2 公众聚集和流动频繁的场所对公共厕所的需求大,不同规模的设施对人流的吸发量差别较大,应根据实际流动人群需求设置公共厕所。 7.1.3 将公共厕所设置在人流较多的道路沿线、大型公共建筑及公共活动场所附近,可提高公众如厕的便利性。 附属式公共厕所指依附于其他建筑物,不单独占地的公共厕所。城市地区的土地资源有限,建设附属式公共厕所有利于集约用地。由于建设时序的影响以及重大活动的需求,在部分区域或特定时间内需要设置移动公共厕所满足人的如厕需求。 为保证附属式厕所对外开放,便于行人使用,并减小对主体建筑内部功能的影响,本条规定附属式厕所宜在地面层临道路设置,并单独设置出入口。 当公园绿地连片且面积较大,或当公园绿地沿城市道路平行并连续长距离布置时,可在其公园绿地内部设置公共厕所以满足行人的如厕需求。对于用地紧张且公共厕所不足的旧城区,公共厕所也可在公园绿地内设置。将公共厕所设在公园绿地内时,公共厕所建筑应与公园绿地的环境、景观相协调。 7.1.4 为了方便使用,公共厕所基本设置在道路沿线,在控制性详细规划或环境卫生专项规划中落实公共厕所点位时,一般是先根据用地性质和相应的设置密度标准测算需求量,再根据各类型道路的设置间距标准在空间上落实。为此,取消了原规范中用地设置间距标准。根据现行国家标准 《城市用地分类与规划建设用地标准》GB 50137,结合本次调研情况,对各类用地公共厕所的设置密度标准进行了重新分类,并参照现行国家标准 《城市绿地设计规范》GB 50420中关于公厕服务半径的要求,补充了绿地内公共厕所的设置密度标准。 7.1.5 沿道路设置的公共厕所间距与现行行业标准 《环境卫生设施设置标准》CJJ 27基本一致。由于在城市规划中往往是针对片区确定其功能,如商业区、生活区等,所以对公共厕所设置位置的表述进行了调整。 7.1.6 公共厕所设置标准的确定主要考虑了景观环境要求及使用对象的需求。景观环境要求高或使用对象以旅游者为主的厕所可选择较高标准的厕所。目前国内一些城市及旅游区的很多公共厕所已超过一类标准,以满足不同群体的需要,公共厕所一类标准已不是最高标准,故根据景观环境要求及服务对象需求可以选择超过一类标准的公共厕所。 7.2 环境卫生车辆停车场7.2.1 环境卫生车辆停车场应设置在环境卫生车辆的服务范围内并避开人口稠密和交通繁忙的区域。 7.2.2 环境卫生车辆数可按2.5辆/万人~5辆/万人估算,环境卫生车辆停车场用地指标为50㎡/辆~150㎡/辆,可采用立体形式建设。有清雪需求城市的环境卫生车辆停车场用地面积指标可适当提高。 7.2.3 环境卫生车辆鼓励采用新能源汽车,并在环境卫生车辆停车场内设置相应的能源供给设施。 条文说明

7.2.1 本条是为了减少环境卫生车辆停车场对城市交通和生活环境的影响并提高环境卫生车辆的工作效率。人口稠密区域是指居住、行政、文化和商业等区域;交通繁忙区域是指车辆流量大的道路和交叉路口附近区域。 7.2.2 环境卫生车辆停车场用地包括绿化、车辆停放、场内通道、管理和维护设施的用地需求等。环境卫生车辆包括用于城市道路清扫、冲洗、洒水、除雪及其他作业的车辆,每种车辆有不同吨位,小型车(1t)、中型车(1t~5t)、大型车(5t以上)对场地面积需求也不一样。为提高城市土地效率并增加可操作性,本条在原规范的基础上进行了适当调整。考虑部分城市在冬季清雪工作的需求,环境卫生车辆停车场用地面积指标可适当提高。 7.2.3 新能源汽车是国家鼓励的发展方向。根据对全国不同区域各级各类城市调研的结果,部分城市的部分环境卫生车辆已采用电动车等新能源汽车。 7.3 洒水(冲洗)车供水器7.3.1 环境卫生洒水 (冲洗)车可利用市政给水管网及地表水、地下水、再生水作为水源,其水质应满足现行国家标准 《城市污水再生利用 城市杂用水水质GB/T 18920;供水器宜设置在城市次干路和支路上,设置间距不宜大于1500m。 条文说明

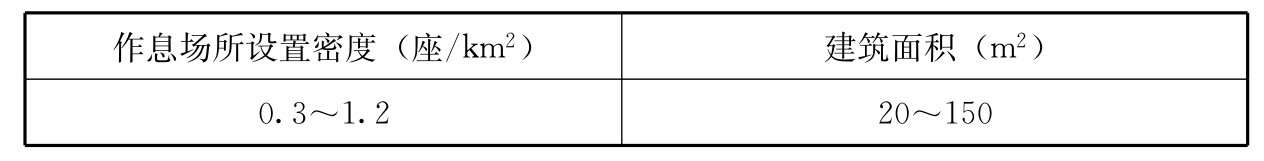

7.3.1 洒水 (冲洗)车供水器指设置在道路两侧,供洒水 (冲洗)车等环卫车辆取水使用的专用设备。冲洗城市街道及绿化用水水质满足现行国家标准 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的水质即可。 7.4 环卫工人作息场所7.4.1 环卫工人作息场所宜结合城市其他公共服务设施设置,可结合公共厕所、垃圾收集站、垃圾转运站、环境卫生车辆停车场等设施设置,设置标准宜符合表7.4.1的规定。 表7.4.1 环卫工人作息场所设置标准

注:商业区、重要公共设施、重要交通客运设施等人口密度大的区域取上限,工业仓储区等人口密度小的区域取下限。 条文说明

7.4.1 环卫工人作息场所主要供环卫工人休息、更衣、洗浴和停放小型车辆、工具等。根据本次调研,各个地方对设置环卫工人作息场所需求越来越大,但缺乏规划规范、标准的指导。本次调研城市中仅25%的城市设有环卫工人作息场所,设置密度差别较大,平均为0.47座/k㎡。 本次结合调研数据和 《城镇市容环境卫生劳动定额》的相关指标,对环卫工人作息场所的设置密度进行了规定。为集约用地,并方便环卫工作,环卫工人作息场所可结合其他环卫设施设置,并鼓励结合城市其他公共服务设施设置。 环卫作息场所的建筑面积主要与该作息场所的功能配置、环境卫生工人数量等有关,按照2㎡/人~4㎡/人测算,同时考虑部分非机动车停放,提出建筑面积指标。 本标准用词说明1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用 “必须”,反面词采用 “严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用 “应”,反面词采用 “不应”或 “不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用 “宜”,反面词采用 “不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或 “应按……执行”。 引用标准名录《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920 |

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)