前言中华人民共和国住房和城乡建设部公告

现批准《海上风力发电场设计标准》为国家标准,编号为GB/T 51308—2019,自2019年10月1日起实施。2019年 第37号 住房和城乡建设部关于发布国家标准《海上风力发电场设计标准》的公告 本标准在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房城乡建设部

本标准根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发〈2014年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标〔2013〕169号)的要求,由中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国电力建设集团河北省电力勘测设计研究院有限公司会同有关单位制定而成。2019年2月13日 本标准编制过程中,经广泛调查研究,认真总结国内海上风力发电多年的工程经验,参考有关国内标准和国外标准,并在广泛征求意见的基础上编制本标准。 本标准共分18章,主要内容包括总则,术语,基本规定,基础资料,风能资源,电力系统,总体设计,风电机组选型、布置及发电量计算,电气,建筑与结构,给排水,供暖、通风和空气调节,辅助及附属设施,施工组织设计,消防与救生,信息系统,环境保护与水土保持,劳动安全与工业卫生。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国电力企业联合会负责日常管理,中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议,请寄送中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司科技信息部《海上风力发电场设计标准》管理组(地址:广东省广州市黄埔区科学城天丰路1号,邮政编码:510663,E-mail:yangbo@gedi.com.cn),便于今后修订时参考。 本标准主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人: 主编单位:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 中国电力建设集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 参编单位:上海勘测设计研究院有限公司 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 中国大唐集团公司新能源股份有限公司华东公司 中国电力建设集团华东勘测设计研究院有限公司 海洋石油工程股份有限公司设计公司中国船级社 参加单位:南方海上风电联合开发有限公司 中国海洋大学 浙江大学岩土工程研究所 中国船舶重工集团第七二五研究所 主要起草人:陈澜 李智 汤东升 周冰 陆忠民 赵生校 田景奎 赵向前 张青 张继春 林希平 张春文 秦初升 孟金波 马风有 李睿元 李哲 张世浪 陈晓锋 郑明 王俊花 李炜 刘晋超 林毅峰 刘玉玺 贺广零 辛顺 郝孟江 荣洪宝 郭斌 徐龙博 俞士敏 齐建召 裴爱国 王海龙 路伟 张权 赵丽霞 张可奇 俞华锋 刘树蔚 唐广银 毕明君 冯任卿 江波 张玮 赵梓杭 许峥 霍有利 王宇龙 孙文龙 李军 张略秋 张磊 杨永辉 汪海燕 黄松苗 杨建军 安晓龙 马晓岩 王晴勤 元国凯 吴倩倩 杨菁 陆艳艳 郝孟江 张舒扬 张力 施莉 董浩平 杨波 王健飞 叶丰衣 刘军伟 杨文斌 吕春玲 邢克勇 马兆荣 乐治济 张伶俐 赵翔飞 徐江 何杨 徐辉 鲍彬 黄俊 王英林 罗克宇 尹金华 罗金平 李妍 李红涛 宋岩 施蓓 唐振宁 张新宇 王涛 刘吉飞 隋红霞 王冉 纪遥 张进 范玉鹏 傅程 余畅 王宁 张陆军 姜贞强 王树军 寇凤海 郑磊夫 郑心勤 袁建平 王滨 贾献林 李育军 杜银昌 常亮 常志明 莫鉴辉 主要审查人:王聪生 张重阳 倪照鹏 宋丽莉 秦东平 孙杏建 孙广喜 张宇 高斌 时文刚 陈斌杰 迟洪明 王建民 鹿浩 王朝辉 张学礼 罗成喜 魏林君 胡君慧 刘玮 宋强 谭胜盛 牟学东 严寒松 方闯 龚维明 朱斌 刘敬贤 黄锡柱 周红军 窦培举 王徽华 李吴 龙辛 刘映华 牛卫民 条文说明

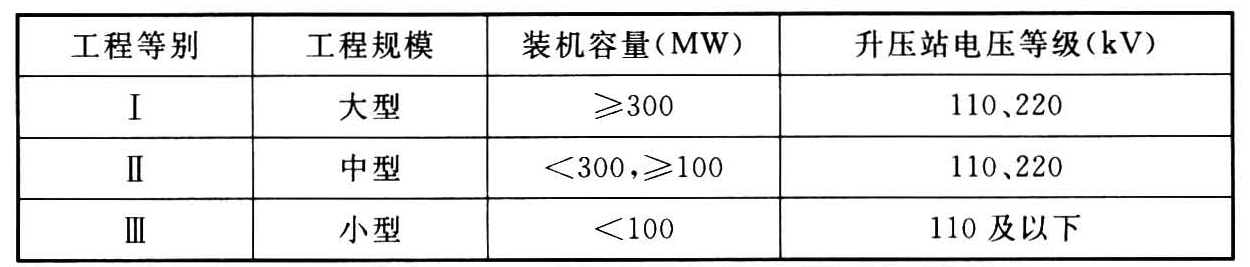

《海上风力发电场设计标准》GB/T 51308—2019,经住房和城乡建设部2019年2月13日以第37号公告批准发布。本标准制订过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国在海上风力发电场建设中的实践经验,并且借鉴了我国在海上石油平台的设计经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。 本标准编制遵循的主要原则如下: 1.能够反映国际最新设计理念; 2.积极贯彻国家节约能源,节约资源和环境保护的方针,提出先进的技术指标; 3.海上风力发电场场址选择符合海洋功能区划、海岛保护规划以及海洋环境保护规划的要求,并与其他用海相协调; 4.符合我国海上风力发电场建设设计的基本要求; 5.全面系统地反映海上风力发电场设计的基本内容; 6.注重与国内相关标准的协调,本标准中涉及的一些内容在国家现行标准中已经有明确规定的,仅指明应符合相关标准的有关规定。 为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《海上风力发电场设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事宜进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文等同的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。 1 总则1.0.1 为规范海上风力发电场设计,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建并网型海上风力发电场工程的设计,不适用于浮式基础结构的海上风力发电场工程。 1.0.3 海上风力发电场设计应满足生态文明、环境友好、安全可靠、技术先进以及经济合理的要求。 1.0.4 海上风力发电场的设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语2.0.1 海上风力发电场 offshore wind farm 在沿海多年平均大潮高潮线下列海域的风力发电场,包括在相应开发海域内无居民的海岛上开发建设的风力发电场,根据风力发电场所在海域水深不同可分为潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场和深海风电场。 2.0.2 塔影影响 mast shadow 采用测风塔进行测量时,测风塔本体对测风设备的测量结果产生的影响。 2.0.3 不确定性分析 uncertainty analysis 对风能资源评估和发电量计算结果受到各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的研究和估计。 2.0.4 海上风力发电场并网点 grid connection point for off-shore wind farm 与公共电网直接连接的海上风力发电场陆上变电站高压侧母线或节点。 2.0.5 海上升压站 offshore substation 海上风力发电场内海上平台,用于布置电气系统、安全系统和辅助系统等设备,汇集风电场电能经升压后送出。 2.0.6 集控中心 control center 建造于陆地上、用于海上风力发电场远方集中控制与运行的设施与场所。 2.0.7 运维码头 operation and maintenance dock 提供海上风力发电场日常运行维护船舶靠泊、装卸货物和人员上下的建(构)筑物。 2.0.8 运维基地 operation and maintenance base 建造于陆地上、用于海上风力发电场日常运行维护的辅助和附属设施的场所。 2.0.9 送出海底电缆 subsea cable for power transmission sy-sytem 用于海上升压站与陆上设施连接的高压海底电缆线路。 2.0.10 集电海底电缆 subsea cable for power collection sy-sytem 海上风力发电场内用于汇集多台风电机组发出的电能至升压站的海底电缆线路。 2.0.11 海上风电机组基础 offshore wind turbine foundation 海上风电机组支撑结构的组成部分,能将作用在结构上的荷载传递到海床上。 2.0.12 单桩基础 monopilefoundation 由单根大直径钢管桩固定在海床上,通过法兰、高强灌浆材料或其他方式支撑上部风电机组结构体系的基础。 2.0.13 导管架基础 jacketfoundation 分为单立柱多桩基础和桁架式导管架基础,通过垂直或倾斜的钢管桩固定在海床上。导管架基础通过浇灌高强灌浆材料或其他形式与钢管桩连接,导管架顶部通过法兰与风电机组塔架连接。 2.0.14 高桩承台基础 high-rise pile cap foundation 由桩、承台以及预埋于承台内的基础环或锚杆组成,通过多根垂直或倾斜的基桩固定在海床上,高桩承台基础顶部与风电机组塔架连接。 2.0.15 重力式基础 gravity structure 由钢筋混凝土或钢质基础结构作为基座坐落于海床面上,靠结构本身及其上填料或压载的重量抵抗外力、保持结构体系稳定的基础。 2.0.16 海底电缆登陆防护结构 protection structure for ex-port cable landing 海上风力发电场海底电缆穿越海堤或护岸登陆时,为导向、保护或施工需要而设置的专门结构物。 2.0.17 标准耐火试验 standard fire resistance test 将隔壁或甲板的试样置于试验炉内,加温到相当于《耐火试验程序规则》规定的“标准时间-温度曲线”的一种试验。 2.0.18 海洋生态环境敏感区 marine eco-environment sensi-tive area 海洋生态服务功能价值高,且遭受损害后很难恢复其功能的海域,包括海洋自然保护区,珍稀濒危海洋生物天然集中分布区,典型海洋生态系统和特殊生境(红树林、珊瑚礁、海草床等),重要渔业水域(鱼、虾、蟹、贝类的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道以及鱼、虾、蟹、贝、藻类及其他水生动植物增养殖水域),重要鸟类迁徙通道、繁殖、栖息地,海洋自然历史遗迹和自然景观等。 3 基本规定3.0.1 海上风力发电场的建设应符合节约和集约利用海域资源的原则,且符合海洋功能区划的资源开发利用和生态与环境的控制要求以及有关主管部门批准的海上风电发展规划。 3.0.2 海上风力发电场设计应以各支持性文件、电网的技术要求、工程相关设备、水文、气象、地质等基础资料为设计依据。 3.0.3 海上风力发电场风电机组基础设计使用年限不应少于25年、极端环境荷载应采用50年设计基准期。海上升压站设计使用年限应为50年、极端环境荷载应采用100年设计基准期。 3.0.4 海上升压站应按“无人驻守”设计。 3.0.5 海上风力发电场中的所有设备和部件应符合国家现行相关标准的规定。海上风电机组应通过相关认证机构的产品认证。 3.0.6 海上风力发电场的标识宜采用全场统一的标识系统。 4 基础资料4.1 一般规定 4.2 气象 4.3 海洋水文 4.4 工程地质 4.1 一般规定4.1.1 涉及海域部分的基础资料应包括场址自然环境条件、交通运输、电网接入、设施设备和区域规划等与设计相关的资料。海域自然环境条件基础资料的内容和深度应符合国家现行标准。 4.1.2 涉及陆域部分的基础资料应执行现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的相关规定。 4.1.3 基础资料除4.2~4.4内容外,还应包括下列内容: 1 场址海域实测1∶2000~1∶10000全要素海图资料; 2 场址海域的海底管线、光缆、电缆、航标、沉船和障碍物等资料; 3 结构物附着的海洋生物情况; 4 场址海域船舶交通管理系统(VTS)布设情况,船舶交通流航迹图以及场址海域附近港口,航道锚地及其附属设施,水上交通导、助航设施等。 4.2 气象4.2.1 气象基础资料应收集场址范围内风能资源实测数据,并应包括测风情况说明及至少连续一年的风速、风向、温度、气压等观测资料。 4.2.2 场址附近已有的风能资源评估资料可作为辅助资料。 4.2.3 气象参证站资料应包括下列内容: 1 参证站基本情况及历史沿革; 2 参证站近30年历年年平均风速、风向、气压、气温等资料; 3 参证站近30年历年年最大风速、风向等资料; 4 参证站与场址范围内测风资料同期的逐时风速、风向系列; 5 工程海域以及附近的热带气旋和温带气旋资料。 4.3 海洋水文4.3.1 潮汐资料应包括下列内容: 1 工程海域附近参证站资料统计的多年平均高(低)潮位、历史极端高(低)潮位、潮差、涨落潮历时、潮型数和潮汐类型等; 2 场址范围内至少连续一年的逐时潮汐观测资料,以及对应同期的参证站逐时潮位观测资料; 3 参证站不少于20年的年最高潮位和最低潮位资料及发生时间,不同重现期的设计水位等资料; 4 对潮间带和潮下带滩涂风电场,应有不同频率乘潮潮位过程线、全年潮位过程线。 4.3.2 波浪资料应包括下列内容: 1 附近海洋站多年波浪观测统计得到的工程海域波高、波向、波周期、波型等波浪统计特征资料; 2 场址范围内不少于一年的逐时波浪观测资料; 3 各方向区间的极端高(低)潮位、设计高(低)潮位条件下的不同重现期的设计波要素。 4.3.3 海流资料应包括下列内容: 1 场址范围内不少于一年的逐时海流观测资料; 2 工程海域冬、夏季全潮多垂线同步水文观测资料; 3 各方向区间的分层的可能最大流速,以及不同重现期设计流速。 4.3.4 海冰资料应包括海冰基本情况、物理力学参数、历年冰况统计资料。 4.3.5 泥沙运移和海床冲淤资料应包括下列内容: 1 工程海域全潮水文观测的典型季节和典型潮汐过程条件下的悬沙含量和粒径分析资料,大范围海底底质采样粒度分析等资料; 2 工程海域及附近悬沙和底质采样资料等; 3 不同历史时期的海岸线变迁以及海底地形冲淤等实测和遥感资料。 4.3.6 水温资料宜包括工程海域分层的多年平均水温、多年极端最高(低)水温、累年各月平均和最高(低)水温。 4.3.7 泥温资料宜包括海底电缆埋深范围内海床泥温的垂直分布及季节分布等。 4.3.8 海洋水文资料还应包括场址范围内的盐度和空气盐雾等资料。 4.4 工程地质4.4.1 岩土工程资料应包括下列内容: 1 区域地质构造、地形地貌等基本特征; 2 建(构)筑物及海底电缆路由范围内工程地质层序、岩土物理力学参数及其工程地质特征; 3 场址附近区域已有的不良地质作用、地质灾害的评估和防治方案等成果; 4 建筑材料的腐蚀性评价、海底岩土场地电阻率、热阻系数等。 4.4.2 地震资料应包括下列内容: 1 工程区域历史上的地震活动情况,以及近期的地震活动和征兆; 2 工程区域地震动峰值加速度及相应的地震基本烈度和特征周期等地震动参数; 3 工程区域海底土壤由于地震引起的液化失稳、滑移和震陷的可能性分析等成果。 5 风能资源5.1 风能资源测量要求 5.2 测风数据处理 5.3 风能资源特征值计算 5.4 代表年分析 5.5 风能资源空间代表性分析 5.6 风能资源评估 5.7 最大风速 5.8 风能资源评估不确定性分析 5.1 风能资源测量要求5.1.1 海上风力发电场应设置测风塔。测风塔位置及数量应根据风电场地理位置、场区范围及其周边影响因素综合确定,宜兼顾风电场运行阶段的观测要求。 5.1.2 潮间带和潮下带滩涂风电场测风塔沿垂直海岸线的控制距离不宜超过5km,其他海上风力发电场不宜超过10km。 5.1.3 测风塔位置应避开桥梁、海上钻井平台、海岛等障碍物,与障碍物的距离应大于30倍障碍物的高度。 5.1.4 测量参数应包括风速、风向、温度、大气压、湿度,并应符合现行国家标准《风电场风能资源测量方法》GB/T 18709和现行行业标准《海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范》NB/T 31029的相关规定。遥测型测风宜增加测量信噪比参数。 5.1.5 测量仪器选择及安装应符合下列规定: 1 宜采用接触型传感器型测量仪器。 2 遥测型应满足精度、稳定性和可靠性的要求。遥测型测量仪器水平风速精度应为±0.1m/s,风向精度应为±2°,数据采样率应小于3s,观测盲区不宜大于40m。 3 接触型传感器应设置2套独立的风速、风向传感器。 4 支臂朝向应依据当地冬、夏季风的主导风向设计。 5 温度传感器宜安装在预选轮毂高度处。 6 风速传感器的测量范围宜为0m/s~70m/s。 7 受热带气旋影响海域宜在预选轮毂高度附近范围增加三维超声风速仪。 8 除本条有明确规定外,尚应符合现行国家标准《风电场风能资源测量方法》GB/T 18709和现行行业标准《海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范》NB/T 31029的相关规定。 5.1.6 测量数据收集应符合下列规定: 1 现场测量应连续进行,不应少于1年; 2 测量有效数据完整率不应小于90%,有效数据完整率计算方法应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的规定。 5.2 测风数据处理5.2.1 测风数据应进行完整性及合理性检验,检验方法及参考值应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的相关规定。 5.2.2 对不合理及缺测数据,应按下列要求进行处理: 1 参证数据应首先选择与缺测数据同塔的其他观测层数据;当不具备条件时,应选择缺测点区域地形特征相似及层高相近的其他观测点数据。 2 测风塔同一高度设置的两套风速数据应进行塔影影响分析。 3 冰冻时段数据应进行分析处理,不应直接删除。 5.3 风能资源特征值计算5.3.1 风能资源特征值应根据海上风力发电场场址范围内各测风塔位置、仪器配置及测风数据成果质量等进行计算。 5.3.2 计算内容应包括各测风塔各观测高度整年和逐月的平均风速、风功率密度及湍流强度值,并应计算各测风塔年有效数据完整率、风切变指数、空气密度、风向频率和风能密度方向分布以及威布尔分布参数等。计算方法应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的规定。 5.4 代表年分析5.4.1 多年代表性分析应根据海上风力发电场周边长期测站的基本情况,选定具有代表性的参证站。 5.4.2 现场测风塔实测数据在长时间序列中的代表性应根据选定参证站测风资料进行分析和修正。 5.5 风能资源空间代表性分析5.5.1 测风塔对海上风力发电场风能资源的代表性应根据测风数据分析成果,结合风电场地理位置和场址范围等因素进行分析。 5.5.2 分析应包括测风塔风速、风向、风切变、湍流强度水平、风功率密度随高度的变化。 5.6 风能资源评估5.6.1 风能资源评估所需要的各项参数应采用代表性测风塔订正后的数据进行分析计算,计算内容包括轮毂高度整年、各月的平均风速和风功率密度,风功率密度等级,风速频率分布和风能频率分布,风向频率和风能密度方向分布,风切变指数和湍流强度等,并绘制各种风况参数图表。计算方法应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的相关规定。 5.6.2 风功率密度应根据风速、风速频率分布、空气密度等进行分级。 5.7 最大风速5.7.1 最大风速计算应符合下列规定: 1 测风期间大风过程应进行风速、风向、湍流和风切变等参数计算; 2 参证站历年最大风速系列应进行一致性分析; 3 参证站和测风塔大风过程相关关系应根据测风塔实测大风过程进行统计,并宜直接相关到预装轮毂高度; 4 参证站50年一遇最大风速宜根据参证站多年年最大风速,综合比较耿贝尔极值Ⅰ型和皮尔逊Ⅲ型频率分布函数计算结果确定; 5 50年一遇最大风速应在标准空气密度下计算。 5.7.2 热带气旋分析应符合下列规定: 1 应分析热带气旋移动路径、强度、影响时段、最大风速及变化特性,绘制热带气旋移动路径等示意图,并分析对海上风力发电场工程的影响。 2 受热带气旋影响严重的海域应进行热带气旋专题研究。研究内容应包括工程海域热带气旋路径、数量、登陆频次、影响范围等统计特征值,参证站观测环境分析和参证站重现期最大风速,场区范围不同高度重现期最大风速等。 5.8 风能资源评估不确定性分析5.8.1 风能资源评估结果应进行不确定性分析,判断风能资源评估结果的可靠性。 5.8.2 风能资源评估的不确定性分析应包括风速测量、代表年分析、气候变化和风切变等。 5.8.3 不确定性概率分布宜采用标准正态分布函数,对风能资源评估不确定性因素进行分析,估算不同概率下的风资源评估结论。 6 电力系统6.0.1 海上风力发电场电力系统设计应符合现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963和现行行业标准《大型风电场并网设计技术规范》NB/T 31003的有关规定。 6.0.2 接入系统方案应根据电力系统条件、规划容量和建设规模等,并兼顾场址离岸距离和海底电缆制造与敷设水平,经技术经济比较后确定。 6.0.3 主变压器容量宜按照海上风力发电场的最终装机容量确定,并宜采用有载调压变压器。 6.0.4 无功容量应按照分(电压)层和分(电)区基本平衡的原则进行配置。 6.0.5 海上风力发电场应利用风电机组的无功容量及其调节能力,并应可调、能用。当其不能满足电力系统电压调节需要时,应配置满足要求的无功补偿装置。无功容量及其调节能力应满足现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963对风电场电压控制的要求。 6.0.6 无功补偿装置的形式和安装地点应经技术经济比较后确定。 7 总体设计7.1 一般规定 7.2 场址选择及布置 7.3 风电机组布置 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置 7.5 海底电缆路由 7.6 施工和运维基地布置 7.7 灯光及助航标识 7.1 一般规定7.1.1 海上风力发电场工程等别应根据装机容量和升压站电压等级按表7.1.1分为三等。 表7.1.1 海上风力发电场等别划分表

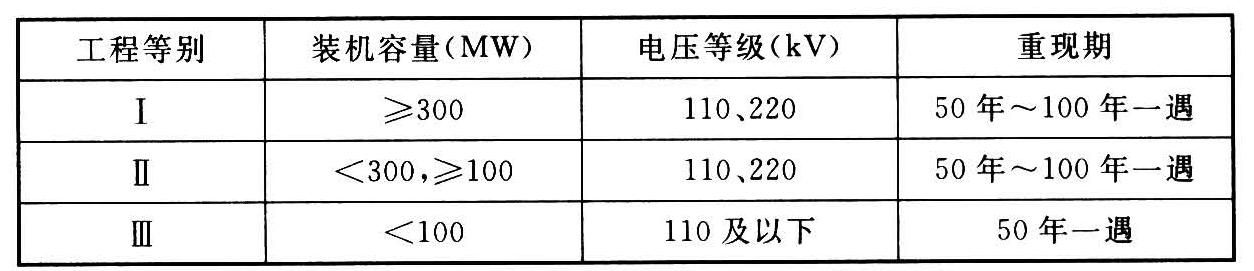

7.1.2 海上风力发电场用地、用海应符合国家现行有关法律法规和国家现行标准的相关规定。 7.1.3 海上升压站建设规模和电压等级应根据海上风力发电场工程规模、离岸距离和接入系统的要求等因素确定。 7.1.4 海上风力发电场应根据风电机组、集电海底电缆、海上升压站、送出海底电缆、登陆点、陆上变电站、集控中心、陆上送出线路以及施工和运维基地等因素,确定总体设计方案。 7.2 场址选择及布置7.2.1 海上风力发电场场址选择应符合海洋功能区划、海岛保护规划、海洋生态红线以及海洋环境保护规划的要求,并应与其他用海规划相协调。 7.2.2 海上风力发电场应避开海洋生态环境敏感区。当不能避开时,应进行专题论证。 7.2.3 海上风力发电场不宜压覆重要矿产资源。 7.2.4 海上风力发电场应避开军事用海区,且应符合国防安全的要求。 7.2.5 海上风力发电场应与已有海底管道、光缆、电缆、海上平台等海洋工程设施保持安全防护距离。 7.2.6 海上风力发电场应与锚地和航路保持安全距离,同时应避免对附近航路船舶的磁罗经、雷达、甚高频通信(VHF)、船舶自动识别系统(AIS)、岸基雷达站以及海岸电台等信号造成影响,满足雷达探测的要求。当不能避免时,应进行专题论证。 7.2.7 海上风力发电场场址不应选在海底滑坡、发震断裂地带以及地震基本烈度为9度以上的地震区,并宜避开海底地形复杂区域。 7.2.8 海上风力发电场选址应根据海洋水文、灾害性气候条件和不良地质条件等对风电场的不利因素进行分析。 7.2.9 海上风力发电场总体布置应符合下列规定: 1 场区范围应结合海洋功能区划和风电场外部条件等场址制约因素确定; 2 海上升压站位置和数量应根据风电场建设规模、离岸距离、海底电缆登陆点及路由、接入系统、海洋水文气象、海床条件、集电系统、运维和工程造价等因素综合确定; 3 陆上变电站、集控中心以及海底电缆登陆点位置应根据岸线规划、海底电缆路由、接入系统、送出线路路径、运维码头和风电场运行值班等因素综合确定; 4 运维码头和施工基地位置应根据风电场位置、航运条件及建设条件等因素综合确定; 5 辅助及附属设施位置应结合陆上变电站、集控中心和运维基地确定,并应满足交通运输要求; 6 总体布置应满足施工期船机设备和运行维护船舶通航要求。 7.2.10 相邻的两个海上风力发电场场区之间宜留有风能资源恢复带。 7.2.11 陆上变电站、集控中心和运维基地的洪水、潮位设计标准应符合表7.2.11的规定。运维码头的潮位设计重现期应为50年。受江、河、海、湖风浪影响的区域应设置防洪设施,其顶高程还应计入浪爬高和安全超高。 表7.2.11 陆上变电站、集控中心和运维基地的洪水、潮位设计标准

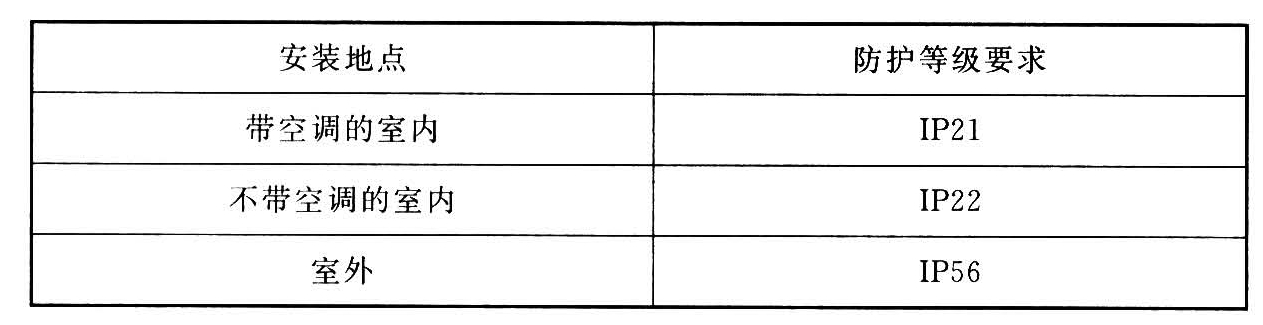

注:2 运维基地与陆上变电站、集控中心在一个区域布置时,应与陆上变电站、集控中心的防洪标准一致。 7.3 风电机组布置7.3.1 风电机组布置应符合下列规定: 1 风电机组布置应遵循集约、节约用海的原则,并应根据风电机组安全性和工程经济性的要求确定用海面积; 2 无居民海岛的风电机组布置应遵循集约、节约用岛原则,并应符合无居民海岛功能区划和保护与利用规划的要求; 3 风电机组布置应满足与海底管线、锚地、航路的安全距离要求; 4 风电机组布置应计入海床条件和海洋水文条件的影响。 7.3.2 风电机组宜阵列布置。 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置7.4.1 海上升压站布置应符合下列规定: 1 应根据海床条件、海洋水文以及场内风电机组、集电海底电缆及送出海底电缆布置等因素,通过技术经济比较后确定; 2 宜靠近登陆点,送出海底电缆不宜与场内集电海底电缆交叉; 3 应便于运维船舶通航及靠泊; 4 当有直升机起降需求时,应符合直升机起降的场地要求。 7.4.2 陆上变电站、集控中心应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的规定。 7.5 海底电缆路由7.5.1 登陆点选址应符合下列规定: 1 应符合海洋经济发展规划和岸线利用规划的要求; 2 应避开滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷等不良地质作用区域,宜选择在场地和海岸稳定、不易被冲刷的工程地质条件良好的岸滩; 3 宜避开对海底电缆造成腐蚀损害的污染区; 4 应选择在便于施工维护的岸滩。 7.5.2海底电缆路由方案应根据工程地质、海洋水文、航道航路、锚地、地震地质、腐蚀环境、海洋功能区划、海洋环境保护和海洋开发活动等因素,经综合评估其对海底电缆施工、运行及维护的影响后确定。 7.5.3 海底电缆路由应符合下列规定: 1 应与其他用海相协调,宜避开海洋生态环境敏感区、重要矿产资源区、重要捕捞作业区、海洋倾倒区、航道航路、锚地和军事用海区; 2 应避开海底地形急剧变化的区域、自然或人工障碍物,宜选择海底地形平缓的沙质或泥质的稳定海床; 3 应避开活动断层、滑坡、崩塌等不良地质作用区域; 4 宜避开对海底电缆造成腐蚀损害的污染区; 5 应减少与其他海底管道、光缆和电缆的交越,当交越布置时,应采取安全保护措施,最小净距不应小于0.3m。 7.5.4 规划建设多个海上风力发电场的地区,应统一规划送出海底电缆路由和登陆点。 7.5.5 海底电缆的锚固装置应设置在地质稳定的岸滩或结构牢固的构筑物上。 7.5.6 海底电缆的埋深应满足国家和地方相关法律法规的要求,并应结合路由勘察、通航安全影响论证和海床条件等因素确定。 7.6 施工和运维基地布置7.6.1 施工和运维基地的布置应满足工程建设和运行维护的要求。 7.6.2 施工基地应满足陆运货物中转、海上施工补给和风电机组设备、结构件及其他大件货物临时堆放以及风电机组组装等功能的要求。施工基地可配置施工码头,平面布置应符合现行行业标准《海港总体设计规范》JTS 165和《河港工程总体设计规范》JTJ 212的有关规定。 7.6.3 运维基地应满足维护设备、工器具、备品备件及消耗性材料的储存、海上补给、运维车辆停放和运维人员生产生活等功能的要求。 7.6.4 运维码头宜根据海上风力发电场位置、陆上交通、通航条件、陆上变电站和集控中心位置等确定,并宜利用场址周边已有码头。运维码头平面布置应符合现行行业标准《海港总体设计规范》JTS 165和《河港工程总体设计规范》JTJ 212的有关规定。 7.6.5 海上风力发电场主要施工场地和临时设施的防洪标准宜根据工程规模、施工进度安排和海洋水文等因素,在5年~20年重现期内分析采用,重要的施工场地和临时设施的防洪标准经论证后可提高。 7.7 灯光及助航标识7.7.1 海上风力发电场的海上升压站、风电机组、风电机组基础、送出海底电缆、集电海底电缆、登陆点、运维码头、施工码头和测风塔等的灯光及助航标识应符合现行国家标准《中国海区水上助航标志》GB 4696和《中国海区水中建(构)筑物标志规定》GB 17380的规定。 7.7.2 直升机甲板的灯光及助航、标识应符合国家现行法律法规的相关规定。 8 风电机组选型、布置及发电量计算8.1 风电机组选型与布置 8.2 发电量计算 8.1 风电机组选型与布置8.1.1 风电机组选型应执行现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963的有关规定。 8.1.2 风电机组安全性应符合下列规定: 1 风电机组所能承受极端风况不应小于海上风力发电场50年一遇极端风况; 2 风电机组应能在风场风速、盐雾、湿度、雷暴、积冰、暴风雪等自然气候条件下安全运行; 3 对于有热带气旋影响的场址区域,风电机组应具备抗台风性能; 4 除本条有明确规定外,尚应符合现行国家标准《海上风力发电机组 设计要求》GB/T 31517、《风力发电场设计规范》GB 51096和《台风型风力发电机组》GB/T 31519的规定。 8.1.3 风电机组的布置应根据海上风力发电场风向频率和风能方向频率等风资源分布特点确定,不宜布置在障碍物影响区域。 8.1.4 电机组选型及布置方案应根据风电机组安全性、工程经济性和节约用海原则等,经技术经济比较后确定。 8.2 发电量计算8.2.1 发电量计算宜采用线性或者计算流体动力学模型。对于受周围地形影响的海上风力发电场,宜采用计算流体动力学模型。 8.2.2 发电量计算模型及参数宜根据工程规模、地理位置、场址范围和周边障碍物等因素综合确定。 8.2.3 上网电量折减因素应包括风电机组功率曲线、风电机组可利用率、电力损耗、冰冻、偏航控制和湍流、运行维护不可达到、特殊气候和叶片污染等。 8.2.4 上网电量计算不确定性分析应包括现场风资源测量、参证站风速系列的一致性、风切变的拟合、空间变化的模拟、发电量折减因素及量值选择和气候变化条件下的风资源变化趋势等。 9 电气9.1 一般规定 9.2 电气主接线 9.3 海底电缆 9.4 升压变压器 9.5 配电装置 9.6 无功补偿装置 9.7 站用电系统 9.8 直流系统及交流不间断电源 9.9 电气设备布置 9.10 监控和二次接线 9.11 继电保护和自动装置 9.12 调度自动化 9.13 通信 9.14 过电压保护及接地 9.15 电气照明 9.16 电缆选择与敷设 9.17 电气设备防腐 9.1 一般规定9.1.1 电气主接线应根据海上风力发电场的规划容量、电压等级、进出线回路数和离岸距离等,经技术经济比较后确定。 9.1.2 海上升压站宜配套设置陆上变电站和集控中心。陆上变电站可与集控中心合并布置,也可分开布置。 9.1.3 海上电气设备应选择可靠性高、免维护或少维护的设备,并应能够在湿热、低温、盐雾、霉菌和振动等海上恶劣环境条件下满足安全和稳定运行的要求。 9.2 电气主接线9.2.1 风电机组及其配套升压系统接线应符合下列规定: 1 风电机组及其配套升压设备应采用一机一变的单元接线方式; 2 升压变压器高压侧电压等级应根据海上风力发电场规划装机容量及接入系统电压等级,经技术经济比较后确定; 3 当风电机组升压变压器高压侧短路容量超出设备允许值时,应采取限制短路电流的措施。 9.2.2 集电系统接线应符合下列规定: 1 风电机组升压变压器高压侧宜采用分段串接汇流方式,接线方式宜结合风电机组和升压变电站的布置以及海底电缆路由区域环境,经可靠性和经济性综合比较后确定; 2 每台风电机组升压变压器高压侧宜设置一台断路器; 3 集电海底电缆的分组应根据风电机组布置确定,每组集电海底电缆的电压降不应超过5%。 9.2.3 海上升压站电气主接线应符合下列规定: 1 装机容量不大于150MW的海上风力发电场,主变压器台数宜选择1台;装机容量大于150MW的海上风力发电场,主变压器台数宜采用2台。 2 电气主接线宜简化,并应满足运行灵活和操作检修方便等要求。 3 主变压器高压侧宜采用单母线或线路—变压器组接线;对于海上升压站送出海底电缆超过两回时,可采用单母线分段接线。 4 当海上升压站装有2台及以上主变压器时,主变压器低压侧宜采用单母线分段接线;当分段为4段及以上时,可采用单母线分段环形接线。 5 当主变压器低压侧母线短路容量超出设备允许值时,应采取限制短路电流的措施。 9.2.4 中性点接地方式应符合下列规定: 1 主变压器高压侧中性点的接地方式应根据电网的中性点接地方式确定,主变压器低压侧中性点接地方式宜采用电阻接地; 2 当主变压器低压侧无中性点引出时,可在主变压器低压侧每段母线或低压出口装设一套接地变压器及接地电阻。 9.3 海底电缆9.3.1 海底电缆的形式应根据制造水平、输送容量、电压等级、路由宽度、施工条件、敷设能力和运行维护等因素确定。 9.3.2 110kV~220kV海底电缆的绝缘形式应采用交联聚乙烯绝缘,35kV及下列海底电缆的绝缘形式宜采用交联聚乙烯绝缘。 9.3.3 海底电缆宜选用铜导体。 9.3.4 单芯海底电缆外部铠装宜采用非磁性金属材料。 9.3.5 海底电缆不宜有中间接头。当生产工艺不能满足海底电缆的长度要求时,可采用工厂接头。工厂接头应具有不低于海底电缆的机械和电气性能。 9.3.6 海底电缆应采用光纤复合电缆。 9.4 升压变压器9.4.1 主变压器容量宜按照海上风力发电场最终装机容量确定,当海上升压站设置多台主变压器时,每台主变压器容量可设置冗余。 9.4.2 容量150MV·A及以下的主变压器宜采用低损耗双绕组变压器,容量150MV·A及以上的主变压器可选用双绕组或低压侧双分裂变压器。 9.4.3 海上升压站主变压器宜采用本体与散热器分体布置形式。 9.4.4 海上升压站主变压器的高压侧可采用电缆或六氟化硫(SF6)充气管型母线,低压侧可采用电缆插拔头、封闭母线等形式。 9.4.5 机组配套升压设备应符合下列规定: 1 每套风电机组应配置一套升压设备,升压设备应包括升压变压器及高、低压侧电气元件; 2 升压变压器可选用体积紧凑、耐潮湿、耐盐雾的干式变压器或高燃点环保型绝缘油的油浸式变压器; 3 升压变压器的容量应按风电机组的额定视在功率选取; 4 升压变压器高压侧宜选用SF6气体绝缘开关柜,高压侧断路器及负荷开关、低压侧断路器应具备远程控制能力。 9.5 配电装置9.5.1 海上升压站高压配电装置宜选用SF6气体绝缘全封闭组合电器。高压开关柜宜选用气体绝缘,低压开关柜宜采用抽屉柜结构。 9.5.2 海上升压站各电压等级的导体宜根据额定工作电流、动稳定、热稳定和机械强度等条件选择。 9.5.3 SF6气体绝缘配电装置应配置SF6气体泄漏报警检测装置。 9.6 无功补偿装置9.6.1 无功补偿装置应按电力系统要求设置。 9.6.2 海上升压站并联电抗器宜根据电压等级选用干式铁芯电抗器或油浸式电抗器。 9.6.3 无功补偿装置宜采用动态无功补偿装置,并宜布置于户内。 9.6.4 动态无功补偿装置的冷却方式应根据技术经济比较后确定。 9.7 站用电系统9.7.1 海上升压站和陆上变电站应设置站用电系统。 9.7.2 海上升压站应设置独立的柴油发电机组作为应急电源,柴油发电机容量应满足海上升压站应急负荷和恢复生产的用电容量需求。 9.7.3 陆上变电站的站用工作电源宜从主变压器低压侧引接,备用电源宜从站外引接,也可采用柴油发电机作为备用电源。 9.7.4 海上升压站站用工作电源宜从主变压器低压侧引接。每台变压器容量应按全站站用计算负荷选择。 9.7.5 站用电工作电源与备用电源宜设置备用电源自动投入装置。 9.7.6 海上升压站应急负荷应包括通讯系统、消防系统、应急照明系统和助航系统等,应急负荷连续供电时间不应少于18h。 9.7.7 海上升压站站用变压器应选用干式或高燃点环保型绝缘油设备。 9.7.8 站用电系统应采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。 9.8 直流系统及交流不间断电源9.8.1 海上升压站宜采用交直流一体化电源系统。 9.8.2 海上升压站直流系统的设计应符合现行行业标准《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044的规定。 9.8.3 海上升压站直流系统电压等级宜采用220V或110V。 9.8.4 海上升压站应装设2组蓄电池,且宜采用阀控式密封铅酸蓄电池,也可选用镉镍碱性蓄电池。 9.8.5 海上升压站宜采用高频开关充电装置,且宜配置2套,模块按N+1配置。 9.8.6 海上升压站直流系统应采用两段单母线接线,两段直流母线之间应设置联络电器。每组蓄电池及其充电装置应分别接入不同母线段。 9.8.7 海上升压站交流不间断电源的负荷统计宜包括海上升压站监控系统、电能计量系统、继电保护和安全自动装置、通信设备以及火灾自动报警装置等。 9.8.8 海上升压站交流不间断电源可采用主机冗余配置方式,也可采用模块化N+1冗余配置。 9.9 电气设备布置9.9.1 海上升压站电气设备总体布置应符合下列规定: 1 电气设备总体布置应遵循功能明确、布置简单紧凑的原则; 2 电气设备总体布置应预留运维检修场地及通道; 3 在满足并网要求的情况下,高压并联电抗器和动态无功补偿装置宜布置在陆地侧。 9.9.2 主要一次设备布置应符合下列规定: 1 海上升压站电气设备的设计、布置和安装应满足安装地点的外壳防护形式和防爆形式的要求。防护等级应满足表9.9.2的规定。有爆炸危险区域的电气设备应采用防爆型。 表9.9.2 海上升压站电气设备防护等级要求

2 海上升压站主变压器的布置宜便于高(低)压侧出线的引接。 3 油浸式变压器单台油量超过100kg时,应设置集油及排油装置,事故油应排至事故油箱。 4 海上升压站高压气体绝缘全封闭组合电器两侧应设置安装检修和巡视的通道。在满足检修要求的前提下,主要维护通道不宜小于1000mm。 5 海上升压站柴油发电机和应急配电装置应远离工作电源所在位置和火灾危险区域。 9.9.3 主要二次设备布置应符合下列规定: 1 海上升压站二次设备的组屏与布置均应紧凑; 2 海上升压站不宜设独立的主控制室和通信机房。 9.10 监控和二次接线9.10.1 海上风力发电场应采用计算机监控,风电机组及其升压设备、海上升压站、陆上变电站及集控中心的监控系统应统一规划设计。 9.10.2 风电机组监控系统应实现风电机组数据采集与处理、监视、控制和保护功能,并可接收外部的功率调节指令,实现机组的有功功率和无功功率调节。 9.10.3 风电机组升压设备的监控功能宜由风电机组监控系统实现,监控范围包括升压变压器、高压侧断路器和负荷开关、低压侧断路器和升压变压器本体等。 9.10.4 风电机组监控系统应开放通信接口,并采用标准通信协议,同时根据海上风力发电场监控系统的总体规划开放控制功能。 9.10.5 风电机组监控系统通信网络宜采用光纤以太网环网结构,并按照集电海底电缆的路由组网。 9.10.6 通信组网用光纤应采用海底电缆复合单模光纤。组网用交换机应支持根据端口划分VLAN方式,并应具备网络拓扑发现、状态自诊断、异常告警信息及日志上传等网络管理功能。 9.10.7 海上升压站计算机监控系统的控制操作对象应包括各电压等级的断路器、隔离开关、接地开关、主变压器及站用变压器有载调压分接头以及站内其他需要执行启动/停止的设备等。 9.10.8 海上升压站和陆上变电站计算机监控系统应采用开放式、分层分布式结构,通信标准宜符合现行行业标准《电力自动化通信网络和系统》DL/T 860的规定。 9.10.9 海上升压站与集控中心的监控通信网络应采用光纤以太网双网结构。 9.10.10 海上风力发电场应统一配置一套时间同步系统,可采用主备式时间同步系统,两台主时钟分别设在陆上变电站和海上升压站。 9.10.11 计量与测量装置的设计应符合现行国家标准《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的规定。风电机组的计量与测量应由风电机组监控系统完成。 9.11 继电保护和自动装置9.11.1 继电保护及安全自动装置的设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的规定。 9.11.2 海上升压站至陆上变电站的线路应配置全线速动的纵联保护作为主保护,并应配备相应的后备保护。 9.11.3 海上升压站应配置故障录波设备。 9.11.4 接入220kV及以上电压等级的海上风力发电场应配置保护及故障信息管理系统子站。 9.11.5 系统继电保护及安全自动装置应配备至电力系统调度机构的数据传输通道。 9.11.6 风电机组升压设备应设置变压器保护。 9.11.7 汇集线中的母线应设置母线保护。 9.11.8 集电海底电缆线路保护应配置两段三相式电流保护及两段式零序电流保护。当采用电流保护灵敏性不能满足要求时,宜增配三段式相间距离保护。 9.11.9 动态无功补偿装置回路保护应配置两段三相式电流保护及零序电流保护。当回路有变压器元件时,应配置变压器保护。 9.11.10 站用、接地变压器应配置三段式相间电流保护、零序电流保护及本体保护。 9.11.11 主变压器保护配置应符合下列规定: 1 每台主变压器应按双重化配置电气量保护和一套非电气量保护; 2 每套变压器保护均应配置完整的主、后备保护,且宜选用主、后备保护一体装置,每套保护独立组屏; 3 变压器应装设纵联差动保护作为主保护,且高压侧应装设复合电压闭锁过流保护,低压侧应配置过流保护、复合电压闭锁过流保护和零序过流保护; 4 主变压器高压侧应装设零序电流保护,且高压侧中性点应装设间隙零序电流保护和零序电压保护,各侧均应装设过负荷保护。 9.12 调度自动化9.12.1 调度管理关系应根据电力系统概况、调度管理范围划分原则和调度自动化系统现状确定。远动信息的传输原则应根据调度运行管理关系确定。 9.12.2 调度自动化系统上传的远动信息内容应满足电力系统调度机构要求。 9.12.3 电能关口计量点应设置在产权分界处,包括海上风力发电场与电网产权分界点、能准确计量不同产权或不同上网电价的分界点和站外电源高压侧。计量装置配置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的规定。 9.12.4 海上风力发电场配置的电能量远方终端应具有对电能量计量信息采集、数据处理、分时存储、长时间保存、远方传输和同步对时等功能。 9.12.5 海上风力发电场应配置电能质量在线监测系统,且应符合电力系统相关规定。 9.12.6 接入220kV及以上电压等级的海上风力发电场应配置相量测量系统。 9.12.7 海上风力发电场应配置风电功率预测系统、有功功率控制系统和无功电压控制系统,其设计应符合现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963的规定。 9.12.8 调度自动化、电能量计量、风电功率预测、电能质量监测、有功功率控制、无功电压控制和相量测量等系统宜采用主/备信道的通信方式,直送电力系统调度机构。 9.12.9 海上风力发电场应配置电力调度数据网接入设备,且调度数据网接入应符合电力系统调度数据网相关规定。 9.12.10 海上风力发电场应按现行国家有关电力监控系统安全防护总体方案的要求配置二次系统安全防护设备。 9.12.11 调度管辖设备供电电源应采用不间断电源装置或站内直流电源系统供电。 9.13 通信9.13.1 海上风力发电场应装设为电力调度、远方监控和继电保护服务的专用通信设施。 9.13.2 海上风力发电场与电力系统调度机构连接的通信设备应具有与系统接入端设备一致的接口与协议。 9.13.3 通信设备应配置一套48V通信电源系统,海上升压站宜由站内直流系统DC/DC装置供电,亦可采用独立通信电源供电。 9.13.4 海上升压站通信设备宜布置在二次设备室。 9.13.5 海上风力发电场宜设置一套因特网或IP语音交换机系统,在风电机组机舱、海上升压站各功能室宜配置IP电话机。 9.13.6 海上风力发电场应配置用于应急调度通信的海事卫星电话。 9.14 过电压保护及接地9.14.1 过电压保护设计应符合下列规定: 1 过电压保护设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的规定,风电机组、海上升压站、海底电缆、陆上变电站和集控中心应根据工程区域雷电活动情况进行过电压保护设计; 2 海上升压站应采用屋顶金属结构或避雷针进行直击雷保护,陆上变电站和集控中心应采用避雷针、线和建筑物屋顶避雷带进行直击雷保护; 3 海上风力发电场应根据过电压保护方案选择避雷器配置数量和布置位置,并应选择无间隙金属氧化物避雷器。 9.14.2 接地设计应符合下列规定: 1 接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的规定,风电机组、海上升压站、海底电缆、陆上变电站和集控中心应根据各自所在位置的土壤或海水电阻率进行接地设计; 2 海上升压站应设置专用的接地线; 3 送出海底电缆应在两侧端部设置接地连接箱。 9.15 电气照明9.15.1 海上升压站照明应设置正常照明系统和应急照明系统。 9.15.2 海上风力发电场的光源宜选用节能型光源。 9.15.3 海上升压站的照明配电箱、插座等宜选用船用型。 9.15.4 海上升压站正常照明系统的照度应满足表9.15.4的要求,应急照明系统照度不应低于正常照明系统照度的30%。 表9.15.4 海上升压站照明系统照度要求

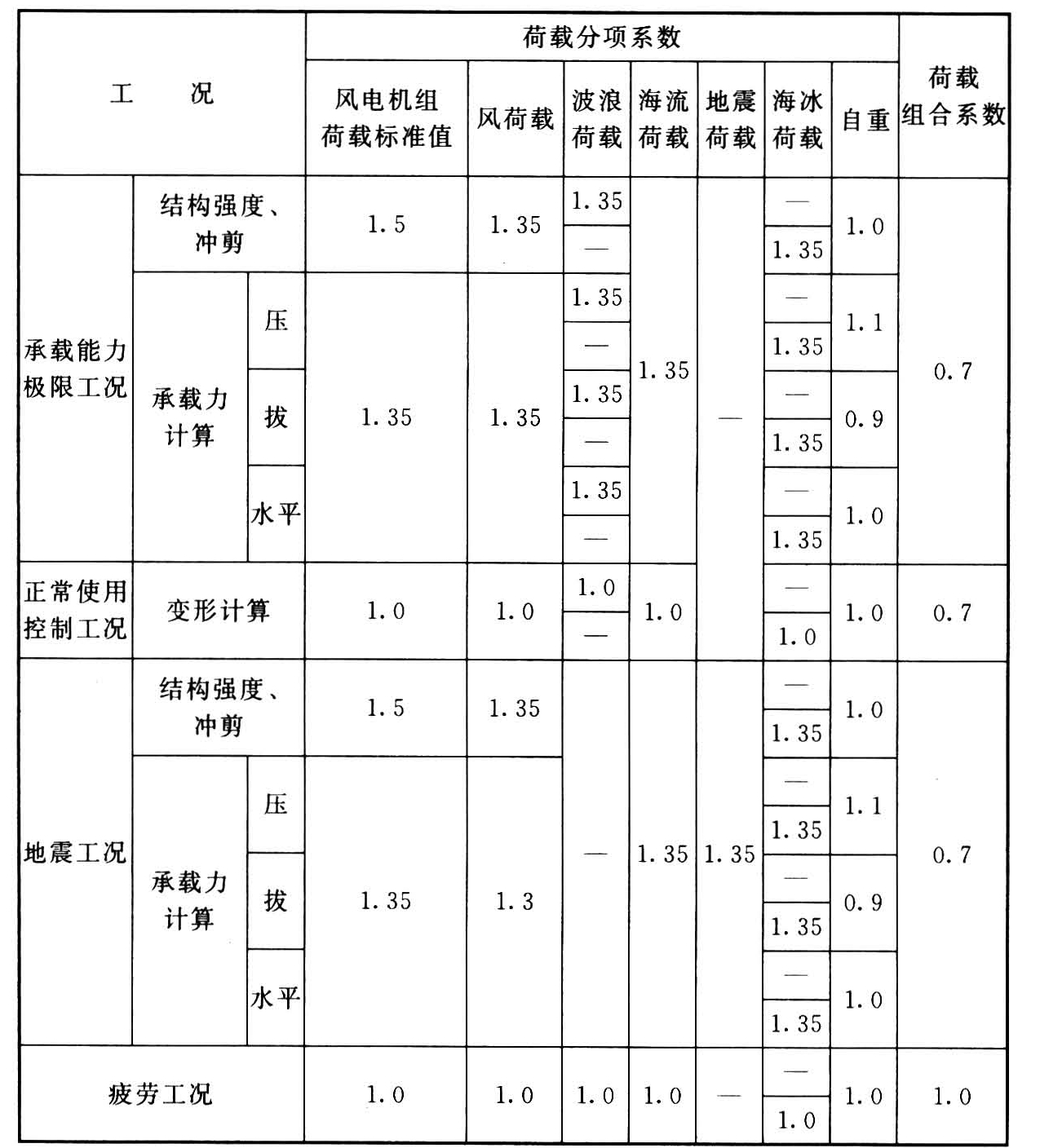

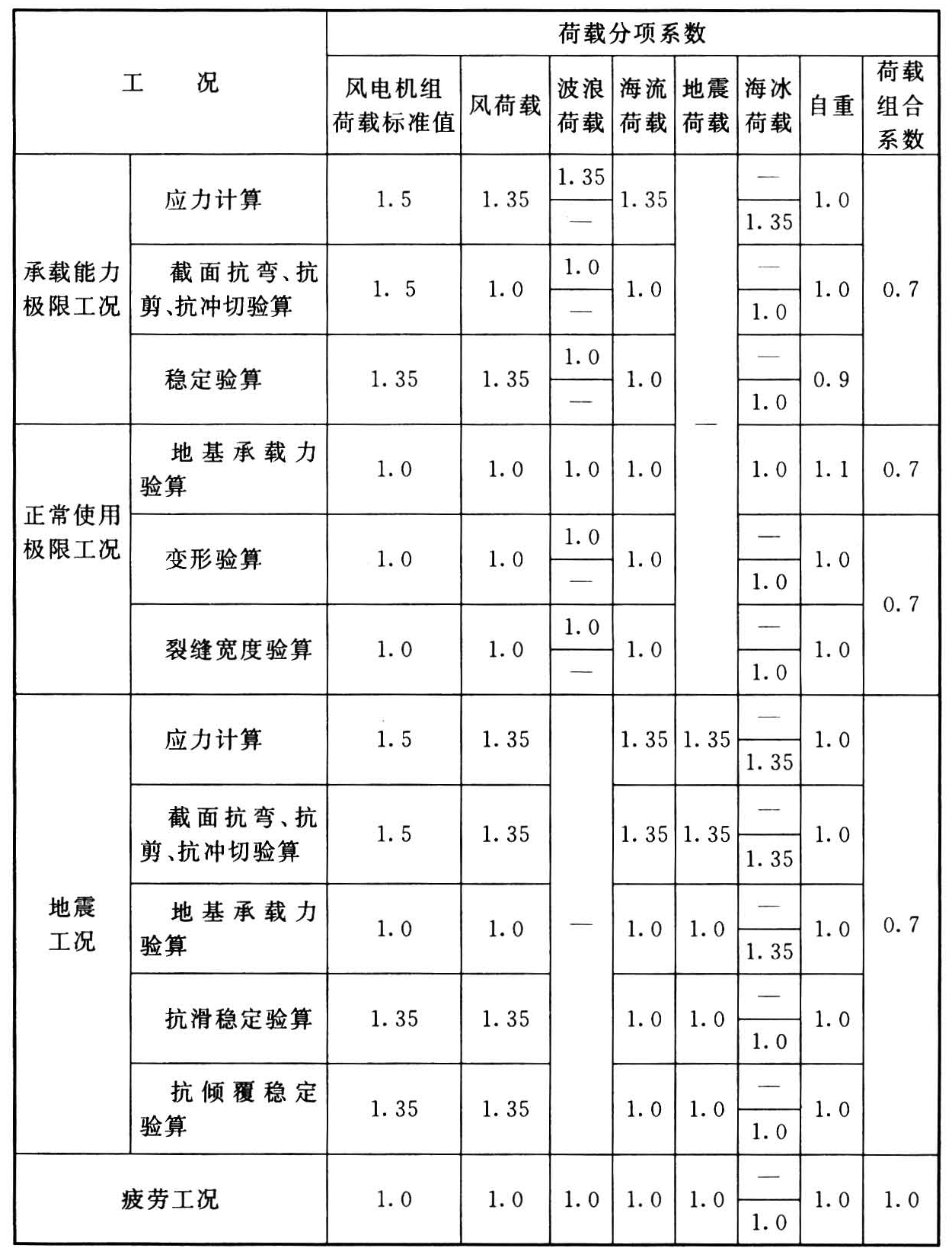

9.16 电缆选择与敷设9.16.1 海上升压站低压动力电缆和控制电缆宜选用船用电缆。 9.16.2 海上升压站动力电缆和控制电缆应采用阻燃型,应急回路电缆应采用耐火型。 9.16.3 海上升压站电缆桥架、线槽、托盘及其附件应采用耐腐蚀性材料,暴露在阳光直射区域的电缆桥架宜配有保护罩壳。 9.16.4 海上升压站电缆贯穿甲板或墙壁应采用护管或穿舱件,并应进行封堵,甲板和墙壁的耐火等级不应因此而降低。 9.17 电气设备防腐9.17.1 电气设备防腐应符合现行国家标准《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》GB/T 30790的规定。 9.17.2 暴露在海洋大气区的电气设备的腐蚀等级应为C5-M级。 10 建筑与结构10.1 风电机组基础 10.2 海上升压站 10.3 陆上变电站、集控中心 10.4 海底电缆登陆点 10.5 运维码头 10.1 风电机组基础10.1.1 风电机组基础应符合下列规定: 1 基础设计应满足基础承载力、结构强度、整体刚度和稳定性的要求,并应满足基础耐久性和运行维护条件下的安全性、功能性和经济性等方面的要求; 2 基础设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行结构分析; 3 基础安全等级应按1级; 4 基础设计使用年限应与风电机组设计使用寿命相匹配,如无特殊规定,基础设计使用年限不应少于25年; 5 基础设计应进行整机频率、地基承载力、地基基础变形、基础疲劳、基础结构强度和稳定性、基础抗滑稳定、抗倾覆稳定验算及与基础安全有关的其他验算; 6 基础设计宜根据风电机组荷载、波浪、风、海流和海冰等循环荷载长期作用下土体强度和刚度的变化进行地基与基础的相互作用分析; 7 基础平台高程的确定应计入50年重现期潮位和波浪波峰高度影响,并宜留有高度余量; 8 当抗震设防烈度为6度时,基础设计可不进行抗震计算。 10.1.2 基础用钢材应符合下列规定: 1 主体结构应采用船舶及海洋工程用结构钢或低合金高强度结构用钢,次要结构可采用低合金高强度结构用钢或碳素结构钢。钢材选用应符合现行国家标准《船舶及海洋工程用结构钢》GB 712、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《碳素结构钢》GB/T 700的相关规定。 2 主体结构中承受高约束、板厚方向承受收缩变形和连续拉力荷载的部位,应采用具有抗层状撕裂性能的钢材,钢材性能应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的相关规定。 3 钢材等级应根据构件类别、构件厚度和设计温度选用。 4 大气区及浪溅区的结构设计温度应取作业区域近10年内最冷月份平均气温,全浸区的结构设计温度取0℃。 5 钢板的长度、宽度和厚度允许偏差均应符合现行国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的有关规定。 10.1.3 基础用钢筋、钢绞线应符合下列规定: 1 钢筋性能应符合国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014、《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3、《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151和《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065的有关规定; 2 钢绞线性能应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的有关规定。 10.1.4 基础用混凝土应符合下列规定: 1 基础结构宜采用海工高性能混凝土; 2 混凝土材料的选取应满足强度性能、疲劳性能、防腐蚀性能和耐久性等方面的要求,其性能应符合现行行业标准《海港工程高性能混凝土质量控制标准》JTS 257-2和《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151的相关规定。 10.1.5 基础用灌浆材料应符合下列规定: 1 灌浆材料应具有早强、高强特性,满足结构连接要求所需的抗压、抗拉、抗弯、抗剪切、抗疲劳等力学性能,试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO)法》GB/T 17671、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定; 2 灌浆材料应具有耐腐蚀性能和耐久性; 3 灌浆材料应采用无收缩、无泌水材料,并与钢材间有较好的粘结性; 4 力学性能试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定;耐久性测试试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的有关规定。 10.1.6 基础用螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的有关规定,高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的有关规定。 10.1.7 荷载可分为永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类,并应符合下列规定: 1 风电机组荷载应包括正常运行控制荷载、极端荷载、地震荷载和疲劳荷载等。 2 风电机组荷载应根据具体环境条件由风电机组制造商计算提供。 3 风荷载应计入高度变化系数、体形系数和风振系数,风振系数宜采用风电机组整机主振周期进行计算。 4 波浪荷载应根据水深及适用范围选择波浪理论,并应符合现行行业标准《港口与航道水文规范》JTS 145的相关规定进行计算。当波浪在结构处或其附近可能发生破碎,结构分析时,应计入破碎波浪导致的波荷载。 5 海流荷载应符合现行行业标准《港口工程荷载规范》JTS 144-1的相关规定,并应计入海流与波浪的共同作用,且宜根据现场实测资料分析确定。 6 地震荷载应符合现行行业标准《水运工程抗震设计规范》JTS 146的相关规定,并宜采用工程海域的基本烈度作为设计烈度。地震荷载应按风电机组—塔筒—基础整体进行计算,并宜采用地震反应谱法。 7 海冰荷载宜符合现行行业标准《港口工程荷载规范》JTS 144-1的相关规定,并应计入海冰荷载与风电机组基础的相互作用。 8 设计水位计算方法应符合现行行业标准《港口与航道水文规范》JTS 145的相关规定。 9 海生物附着情况宜通过工程海域的相关调查确定。 10 船舶靠泊荷载取值不应低于海上风力发电场专用的运维船舶的正常靠泊荷载。 11 自重荷载应计入基础自身、附属结构及固定设备的重量,水下部分的结构应计入浮力影响。 12 施工期荷载应包括安装和拆除过程中产生的作用荷载。 10.1.8 设计荷载工况应包括极端工况、正常运行极端工况、疲劳工况、偶然工况和施工工况等。荷载工况应计入其对应的水位、波浪和海流等环境条件。 10.1.9 荷载效应组合应符合下列规定: 2 静力分析时,应计入结构的自重和浮力;动力分析时,水下部分的结构还应计入基础结构耦联水体的动水压力。 3 环境荷载作用方向应分析环境荷载来自各个方向的可能性,并应计入不同水位下同时出现的最不利组合。 4 荷载作用效应组合方式应采用基本组合、标准组合、准永久组合及偶然组合。 10.1.10 荷载分项系数、组合系数应符合下列规定: 1 桩式基础设计各计算工况下,各种荷载作用分项系数应按表10.1.10-1的规定取值。 表10.1.10-1 桩式基础设计荷载作用分项系数

注:地震工况时的风电机组荷载应取风电机组正常运转时的风电机组荷载。 2 重力式基础设计各计算工况下,各种荷载作用分项系数应按表10.1.10-2的规定取值。 表10.1.10-2 重力式基础设计荷载作用分项系数

注:1 地震工况时的风电机组荷载应取风电机组正常运转时的风电机组荷载。 2 地基承载力采用特征值。 10.1.11 抗力系数应符合下列规定: 1 基础结构承载能力极限状态下的抗力系数应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《混凝土结构设计规范》GB 50010等确定; 2 桩基承载力极限状态下的抗力系数宜按现行行业标准《码头结构设计规范》JTS 167确定; 3 疲劳极限状态下的抗力系数应取1.0; 4 偶然极限状态和正常使用极限状态抗力系数应取1.0,其中地震工况下抗力系数应为原抗力系数取0.8。 10.1.12 极限状态应包括承载能力极限状态、正常使用极限状态、疲劳极限状态和偶然极限状态。 10.1.13 承载能力极限状态设计应包括下列内容: 1 承载能力极限状态设计应按下列公式计算:

式中:Sd——荷载效应组合的设计值; Rd——结构构件抗力的设计值; Rk——结构构件抗力标准值; γm——结构构件抗力系数; γ0——结构重要性系数,γ0取1.1。 2 应进行地基承载能力验算。 3 应进行基础结构或构件的稳定验算。 4 应进行结构构件或连接件的强度验算。 10.1.14 正常使用极限状态设计应包括下列内容: 1 正常使用极限状态设计应按下式计算:

式中:Sk——荷载效应组合的标准值; C——结构或结构构件达到正常使用要求的规定限制。 2 应满足风电机组的正常发电和日常操作的适应性要求。 3 应进行循环荷载作用下的地基累计变形验算,包括水平变形与倾斜验算、沉降验算。 4 应进行整机自振频率验算。 5 应进行基础结构的抗裂或限裂验算。 10.1.15 疲劳极限状态设计应包括下列内容: 1 疲劳分析应按下列公式计算:

式中:DFF——疲劳安全系数; Dc——疲劳损伤。 2 基础结构可采用基于Miner线性累积疲劳损伤理论的疲劳寿命分析方法计算结构或构件的疲劳寿命。 3 多项疲劳荷载共同作用,宜采用时程分析法进行耦合疲劳分析。 4 疲劳极限状态设计应选用应力集中系数、S-N曲线及疲劳安全系数。 5 冰激疲劳分析应根据工程海域的冰情和冰参数调查资料,建立冰速和冰厚的概率分布函数,确定冰疲劳环境模型。 10.1.16 偶然极限状态设计应按下列公式计算:

式中:Sa——荷载效应组合的标准值; A——结构或结构构件达到规定限值。 10.1.17 桩基设计应符合下列规定: 1 桩基宜采用打入式钢管桩,且不宜现场接桩; 2 单桩承载力宜通过现场试验等方法确定; 3 桩基设计应计入土的非线性特性的影响; 4 桩基设计应评估风电机组使用年限内泥沙移动对风电机组基础的影响; 5 桩基设计应计入运输和沉桩造成的疲劳损伤的影响; 6 当基础周边存在土体欠固结、填土和周边超载时应计入土体负摩阻力的影响; 7 按群桩设计的桩基,单桩极限承载力设计值应计入群桩效应影响; 8 嵌岩桩设计应计入荷载反复作用对基桩抗拔承载性能的影响。 10.1.18 单桩基础设计应符合下列规定: 1 钢管桩与风电机组塔筒的连接可采用灌浆连接段连接或法兰直接连接。 2 单桩基础埋深长度的确定宜满足下列要求之一: 1)桩身位移曲线出现竖向切线; 2)桩长增加对桩身泥面处水平位移的影响小于限定值。 3 在正常使用极限状态下,单桩基础的泥面位置转角及水平位移不应大于限定值。 4 单桩基础宜有防冲刷措施。 5 钢结构设计应符合现行行业标准《海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法——荷载抗力系数设计法(增补1)》SY/T 10009的相关规定。 10.1.19 导管架基础设计应符合下列规定: 1 导管架基础可采用先桩法或者后桩法设计; 2 桁架式导管架斜撑宜采用X形连接方式,不宜采用K形、倒K形、心形连接方式; 3 桁架式导管架不宜在浪溅区、海冰作用区内设置水平杆件和斜撑; 4 桩基与导管架基础的连接可采用灌浆连接; 5 钢结构设计应符合现行行业标准《海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法——荷载抗力系数设计法(增补1)》SY/T 10009的相关规定。 10.1.20 高桩承台基础设计应符合下列规定: 1 桩基宜采用对称形、梅花形或环形布置,承台截面宜采用圆形; 2 钢筋混凝土承台的高程和平面尺寸等应根据水位、波浪、海流、海冰、风电机组荷载、施工工艺和运维要求等条件计算确定; 3 钢筋混凝土承台设计及构造要求应符合现行行业标准《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151的相关规定; 4 钢筋混凝土承台宜按空间结构进行强度和配筋计算; 5 分层浇注的各阶段底板应进行强度计算; 6 桩基和塔筒与承台的连接部位应进行疲劳强度验算; 7 预埋环与承台、桩与承台、锚栓连接件与承台之间应做防水设计; 8 承台抗冲切设计应计入承台厚度尺寸效应的不利影响。 10.1.21 重力式基础设计应符合下列规定: 1 重力式基础混凝土结构应根据海水环境类别和设计使用年限进行耐久性设计,对处于浪溅区和水位变动区的混凝土构件应采用高性能海工混凝土; 2 重力式基础设计应包括强度、稳定性、基础静力变形、动力特性和施工安装等方面的分析和验算; 3 重力式基础应进行海床处理,并应采取防冲刷措施; 4 重力式基础混凝土结构设计及构造要求应符合现行行业标准《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151的相关规定。 10.1.22 防腐设计应符合下列规定: 1 防腐设计年限不应小于25年; 2 基础钢结构的防腐蚀设计应符合现行行业标准《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006的有关规定; 3 基础混凝土结构的防腐蚀设计应符合现行行业标准《水运工程结构混凝土结构设计规范》JTS 151、《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ 275、《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153和《海港工程钢筋混凝土结构电化学防腐蚀技术规范》JTS 153-2的有关规定。 10.1.23 灌浆连接设计应符合下列规定: 1 灌浆连接段应根据灌浆材料性能、钢管和灌浆环向空间几何形状、剪力键的设置和灌浆段长径比等条件进行设计; 2 灌浆连接段应进行承载能力和疲劳寿命计算,并应采取构造措施; 3 灌浆连接段长度不宜小于1.5倍连接段外径。 10.1.24 靠泊设计应符合下列规定: 1 每个风电机组基础都应设置靠泊设施。当工程海域涨落潮流方向和主浪向相差较大时,应增加靠泊设施数量。 2 靠泊设施布置方位应根据工程海域的风、波浪、海流的分布以及运维船舶允许靠泊的条件确定,并应与爬梯和上部平台布置相协调。 3 靠泊设施设置高程范围应根据工程海域海洋水文条件和运维船舶条件等确定。 4 靠泊设施宜具有构件更换的便利性。 5 橡胶护舷应符合现行行业标准《橡胶护舷》HG/T 2866的有关规定。 10.1.25 钢质平台及爬梯设计应符合下列规定: 1 钢平台防护栏杆的设计应符合现行行业标准《海上平台栏杆》CB/T 3756的有关规定; 2 钢爬梯的设计应符合现行行业标准《海上平台斜梯》CB/T 3757的有关规定; 3 钢爬梯宜采用斜爬梯。 10.1.26 海底电缆J形管设计应符合下列规定: 1 J形管内侧应平滑过渡,水下端宜采用外置喇叭口结构形式; 2 连接处应进行强度和涡激振动验算。 10.1.27 抗冰设计应符合下列规定: 1 抗冰设计应计入冰的作用力及作用位置的影响; 2 抗冰设计应计入冰磨蚀、冰爬及冰堆积的影响; 3 总冰力计算应根据基础的尺寸和形状、平台的位置、冰破坏的形式和单位冰强度等因素确定; 4 抗冰设计应减少冰作用区结构的面积,并应采用具有破冰、抗冰和吸收冲击能量作用的布置方位、结构形式和构造措施; 5 基础结构抗冰设计除应满足以上要求外,还应符合现行行业标准《寒冷条件下结构和海管规划、设计和建造的推荐作法》SY/T 10031和《海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法——荷载和抗力系数设计法(增补1)》SY/T 10009等的有关规定。 10.1.28 基础建设期检测应符合下列规定: 1 施工完成后应进行桩顶标高、桩位偏差、桩身质量、重要位置焊缝和基础顶法兰安装精度等检测; 2 施工完成后应进行桩基承载力检测,高桩承台基础不应少于2根,单桩基础不应少于总桩数的10%且不应少于2根,其他基础形式不宜少于1根; 3 钢桩检测应符合现行行业标准《码头结构设计规范》JTS 167和《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237的有关规定; 4 钢结构建造质量检测应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。 10.1.29 基础运行期检测应符合下列规定: 1 运行期检测频率应根据检测内容确定; 2 检测范围应包括风电机组基础、J形管、爬梯、栏杆、防腐蚀系统、海生物附着、冲刷及冲刷防护等; 3 检测样本的选取应计入基础结构、环境条件及建设时间差异的影响; 4 当随机抽取的风电机组基础中有一个或者多个问题存在,应提高检测比例; 5 灌浆连接段宜进行完整性检测; 6 运行期宜定期检测钢结构关键位置的疲劳裂纹。 10.1.30 基础监测应符合下列规定: 1 监测数量不应少于风电机组数量的10%,监测位置应覆盖最不利外部条件位置; 2 基础监测宜与海洋水文和气象等同步观测; 3 监测设备安装应与基础结构永久设施建造同时进行; 4 运行期基础应开展振动、倾角、沉降和应力应变等监测; 5 运行期基础宜开展局部冲刷、阴极保护和海生物生长情况等监测。 10.2 海上升压站10.2.1 海上升压站各功能房间设置和布局、装修应满足设备安装、运维以及设备检修的要求。 10.2.2 海上升压站功能房间宜包括变压器室、高压配电装置室、配电室、柴油发电机室、蓄电池室、二次设备室、其他消防设备间、临时休息室、临时洗手间、消防泵房、空调机房、备品备件室、直升机指挥室、走廊及楼梯间等。 10.2.3 海上升压站宜采用多层结构布置。底层甲板可布置电缆层、逃生场地、事故油罐和临时休息室等,一层甲板可布置变压器室和高压配电装置室等,二层甲板可布置二次设备室和蓄电池室等,顶层宜布置直升机平台。 10.2.4 海上升压站应设置安全登上平台设施,并设置防止非工作人员登上平台的装置。 10.2.5 海上升压站临时休息室应配置所需生活设施。 10.2.6 海上升压站所配柴油发电机房宜靠平台外侧一角布置,油箱间应采用A60防火隔离,柴油发电机房通风百叶应与柴油发电机联动,室内通风用百叶应考虑配防火阀。 10.2.7 海上升压站各房间之间应进行防火分隔,各分隔房间布置原则和防火隔离要求应按本标准第15.2.1条、第15.2.2条的相关规定执行。 10.2.8 海上升压站应在明显处设置防火控制图和防火标识。防火控制图上应标明每层甲板的各控制站、“A”级分隔围蔽的各防火区域、“B”级分隔围蔽的各区域、各危险区、火灾与可燃气体探测系统、自动喷水灭火系统、消防设备、各房间和甲板等出入通道设施的细目、通风系统、疏散标示和位置示意等。 10.2.9 露天甲板区、走道和甲板开口的边缘均应设置安全防护栏杆,高度超过2.5m的直梯应设安全防护笼或其他安全装置。甲板、平台、通道、楼梯、楼梯扶手和挡板的设计应设置防滑倒、绊倒、跌落和被夹伤措施,且易于排水和清洁。 10.2.10 通道及梯道应符合下列规定: 1 每层甲板应设置两条以不同方向通往救生艇甲板或直升机甲板的通道或梯道。 2 梯道应从顶层甲板依次延伸下至各层甲板并与靠泊设施上的梯道连接,靠泊设施上的梯道应方便人员登临或逃生。梯道宜选用钢质斜梯,当采用斜梯布置有困难时可采用钢直梯。 3 通道应便于通过,出口门应易于开启。 4 袋形走道长度不宜超过7m。 5 梯道应为钢质固定型,净宽度不应小于700mm,坡度不应大于50°,梯级高度不应大于250mm,两侧应分别设栏杆扶手,钢梯踏步板应为防滑型。梯段长度超过8m时,应在梯中段设置中间平台,平台长度不应小于梯宽。 6 通道出入口应设置明显疏散标识。 10.2.11 海上升压站上的直升机甲板的设置应按照国家相关规定执行,甲板通道边上应设置安全标志牌。 10.2.12 海上升压站上设置的门除应符合现行行业标准《船用防火门》CB/T 3234的有关规定,尚应符合下列规定: 1 门应向逃生方向开启,开启后的净宽不应小于700mm; 2 隔壁上门的阻火性能应等效于所在分隔壁的阻火性能; 3 每个门应仅需一人即能将其开启及关闭,且应能在隔壁的两侧操作; 4 通向外部甲板的门应采用钢质材料,且宜带自闭器; 5 临时休息室的门应设置通风口,净面积不应超过0.05㎡,开口处应采用耐火材料制成的格栅。 10.2.13 海上升压站上设置的窗应符合下列规定: 1 窗应采用永闭型; 2 窗的耐火性能应等效于其所在分隔壁的耐火性能。 10.2.14 海上升压站建筑围护结构及装修材料应符合下列规定: 1 围护结构及装修材料应满足防火和保温的要求; 2 围护结构或内隔壁应采用钢质结构或与钢材相同安全等级的材料; 3 防火、保温材料可采用陶瓷棉、岩棉或其他轻质等效材料; 4 钢结构的甲板或舱壁的隔热应延伸至超过贯穿处、接头处或终止点450mm; 5 地脚及隔壁的连接件、衬板、天花板和挡风条应采用耐火材料。 10.2.15 海上升压站内部所有外露表面装修材料应采用不燃材料。 10.2.16 海上升压站结构设计应符合下列规定: 1 结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,根据分项系数的设计表达式进行结构分析。 2 结构设计级别应按1级,安全等级应按1级。 3 底层平台高程的确定应计入100年重现期潮位和海浪影响。 4 荷载和荷载效应可为永久荷载、可变荷载和偶然荷载三类,应根据不同设计状态采用不同的设计代表值。 5 吊装荷载计算应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。在近岸有掩护的海区吊装,对吊点和直接与吊点连接的结构构件设计,动力放大系数应取1.5;对其他传力提升构件设计,动力放大系数应取1.15。在无掩护的海域吊装,对吊点和直接与吊点连接的结构构件设计,动力放大系数应取2.0;对其他传力提升构件设计,动力放大系数应取1.35。 6 荷载组合应符合下列规定: 1)结构设计应根据建造、运输、安装和运行过程中结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载组合,并应取各自的最不利的组合进行设计; 2)当永久荷载效应对结构不利时,永久荷载的分项系数应取1.2;当永久荷载效应对结构有利时,永久荷载的分项系数不应大于1.0;当进行结构倾覆、滑移或漂浮验算时,永久荷载的分项系数应取为0.9; 3)可变荷载的分项系数应取1.4; 4)承载能力极限状态下的抗力系数应符合本标准第10.1.11条的规定。 7 平台及基础用结构钢、钢筋和混凝土材料应符合本标准第10.1.2条~第10.1.4条的规定。 8 结构分析应包括静力分析、动力分析、疲劳分析、抗震分析、运输分析和吊装分析等。 9 结构设计应符合下列规定: 1)结构设计应根据其结构状态的不同,分别进行在位状态的分析和施工状态的分析; 2)分析内容应包括结构稳定分析、强度分析、变形分析和动力性能分析等; 3)灌浆连接设计应符合本标准第10.1.23条的规定; 4)海底电缆J形管、靠泊设施、钢梯平台和钢制直梯等附属结构的设计应符合本标准第10.1.24条~第10.1.26条的规定; 5)抗震设防烈度为7度及以上的结构设计应进行地震作用计算,抗震措施应符合提高一度的要求。 10 防腐蚀设计应符合本标准第10.1.22条的规定。 11 监测和检测应符合本标准第10.1.28条~第10.1.30条的规定。 12 直升机甲板结构设计应符合现行行业标准《海上固定平台直升机场规划、设计和建造的推荐作法》SY/T 10038的有关规定。 10.3 陆上变电站、集控中心10.3.1 陆上变电站建筑应符合下列规定: 1 陆上变电站建(构)筑物宜包括配电装置楼、无功补偿装置室、控制楼、办公生活建筑以及消防泵房等。 2 附属建(构)筑物通常应包括仓库、检修间、维修人员办公及生活用房等。 3 陆上变电站建筑布置应满足工艺使用及总平面布置要求。变电站宜采用联合建筑,并应满足消防安全的要求。 4 办公及生活用房面积宜根据定员确定,并应符合现行国家标准的有关规定。 5 陆上变电站建筑设计应符合现行国家建筑防火、采光、通风和节能标准等的有关规定。 6 陆上变电站建筑围护结构、装修材料应符合国家节能、环保和可持续发展的方针政策,且宜采用新材料和新技术,优先选用地方建筑材料。 7 陆上变电站建筑设计应与周围环境协调,建筑立面造型宜简洁大方。 10.3.2 陆上变电站可设置配电装置楼和无功补偿装置室等,集控中心宜设置控制楼、办公建筑和宿舍建筑等。运维基地可独立或与陆上变电站、集控中心联合设置,设置仓库、检修间、维修人员办公及生活用房等。 10.3.3 配电装置楼建筑设计应符合下列规定: 1 配电装置楼设置有配电室、电缆夹层以及辅助用房等。 2 配电装置室不宜开设大窗。在穿墙套管母线引出处的上部墙面,不应设窗。 10.3.4 无功补偿装置室建筑设计应符合下列规定: 1 无功补偿装置室布置应满足工艺要求; 2 无功补偿装置室及控制室地面应选用不起尘、易清洁的材料。 10.3.5 控制楼建筑设计应符合下列规定: 1 控制楼设置主控制室、继电保护室以及蓄电池室等; 2 控制楼可与配电装置楼、库房和检修间等组成联合建筑。 10.3.6 办公建筑设计应符合下列规定: 1 办公建筑应设置办公室、会议室、资料室和库房等; 2 办公建筑可与宿舍、食堂组成联合建筑,也可与控制楼组成联合建筑; 3 办公建筑设计应符合现行行业标准《办公建筑设计规范》JGJ 67的有关规定。 10.3.7 仓库、检修间建筑设计应符合下列规定: 1 仓库、检修间宜合并设置; 2 仓库应设置备品备件库和工具库等; 3 仓库的布置应紧凑,并预留室外装卸场地。 10.3.8 柴油发电机房建筑设计应符合下列规定: 1 保安电源柴油发电机房可与检修间、控制楼或配电装置楼等联合布置; 2 柴油发电机房宜靠建筑外侧一角布置,建筑设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定; 3 日常生产柴油发电机房建筑设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。 10.3.9 建筑采光、通风、节能和安全设计应符合下列规定: 1 建筑宜采用天然采光。建筑采光设计应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。 2 控制室应便于观察屋外配电装置,且宜采用天然和人工混合采光方式。控制屏和操作台显示器屏表面应避免产生眩光。 3 安装有电气设施的建筑物及电缆入口和盖板应采取防止小动物进入的措施。门的缝隙和各种孔洞应进行封堵,百叶窗和普通窗外侧均应设置细孔钢丝网。 10.3.10 建筑防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229及《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 10.3.11 陆上变电站建筑和结构设计应符合现行行业标准《200kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218和现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的相关规定。对于滨海陆上变电站结构应根据环境条件采取防腐措施。 10.4 海底电缆登陆点10.4.1 海底电缆登陆点结构应采取防台风、抗风浪措施。构筑物宜采用地下埋设方式。 10.4.2 构筑物宜采用地下埋设方式: 1 当海底电缆登陆需要经过堤防设施,可采用顶管穿堤或沿堤防设施表面铺设; 2 当登陆点无须过堤时,应根据岸边地质条件,采用全程埋设并采用套管保护或水泥沙袋保护。 10.5 运维码头10.5.1 新建或改建的运维码头形式应结合周围环境条件确定,码头及港池布置应符合现行行业标准《海港总体设计规范》JTS 165。 10.5.2 码头结构设计应符合现行行业标准《码头结构设计规范》JTS 167的相关规定。 11 给排水11.1 一般规定 11.2 海上升压站给排水系统 11.1 一般规定11.1.1 给排水设计应对各类给水、排水进行全面规划、综合平衡,并应通过工程措施节约水资源,防止排水污染环境。 11.1.2 给排水设计应按照海上风力发电场规划容量统一规划,分期建设。对于扩建工程,应利用原有设施的效能。 11.1.3 生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。 11.1.4 生活用水定额及小时变化系数应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。 11.1.5 给排水设计应根据环境条件、建筑物性质和使用要求,采取抗风、防结露或防冻等措施。 11.1.6 给排水设备、管道及阀门应根据环境条件选用耐腐蚀产品。 11.1.7 室内给排水管道不应布置在配电装置的上方。 11.1.8 陆上变电站、集控中心的给排水设计应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的有关规定。 11.2 海上升压站给排水系统11.2.1 海上升压站给水设计应符合下列规定: 1 生活给水系统可根据当地实际情况,选用船舶供水、海水淡化或雨水收集等给水方式; 2 采用海水淡化的给水系统应设置防海生物装置; 3 生活给水管网宜与消防给水管网分开设置。 11.2.2 海上升压站排水设计应符合下列规定: 1 海上升压站应配置油污水储存设施。经处理的含油废水应达到现行国家标准《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》GB 4914的标准后排放。排放管道应设置自动监控仪表及排放计量仪表。不能达到排放标准的含油污水,应上陆处理。 2 连接事故油罐的排油管道应设置水封。 12 供暖、通风和空气调节12.1 一般规定 12.2 海上升压站供暖与通风 12.3 海上升压站空气调节 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护 12.1 一般规定12.1.1 陆上变电站、集控中心建筑的供暖、通风与空调设计应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的相关规定。 12.1.2 海上升压站供暖、通风与空调设计应符合现行国家标准《船舶起居处所空气调节与通风设计参数和计算方法》GB/T 13409的相关规定。 12.1.3 海上升压站建筑可采用局部集中或分散供热的方式,供热设备的热源宜为电能。 12.1.4 海上升压站通风空调设备、风管材料及附件应能够在高温、高湿和高盐雾的海洋环境下正常运行。 12.1.5 海上升压站供暖、通风与空气调节的室外设计计算参数宜符合现行国家标准《船舶起居处所空气调节与通风设计参数和计算方法》GB/T 13409的规定。 12.1.6 海上升压站主要电气设备房间室内空气设计参数宜符合表12.1.6的规定。 表12.1.6 海上升压站主要电气设备房间室内空气设计参数表

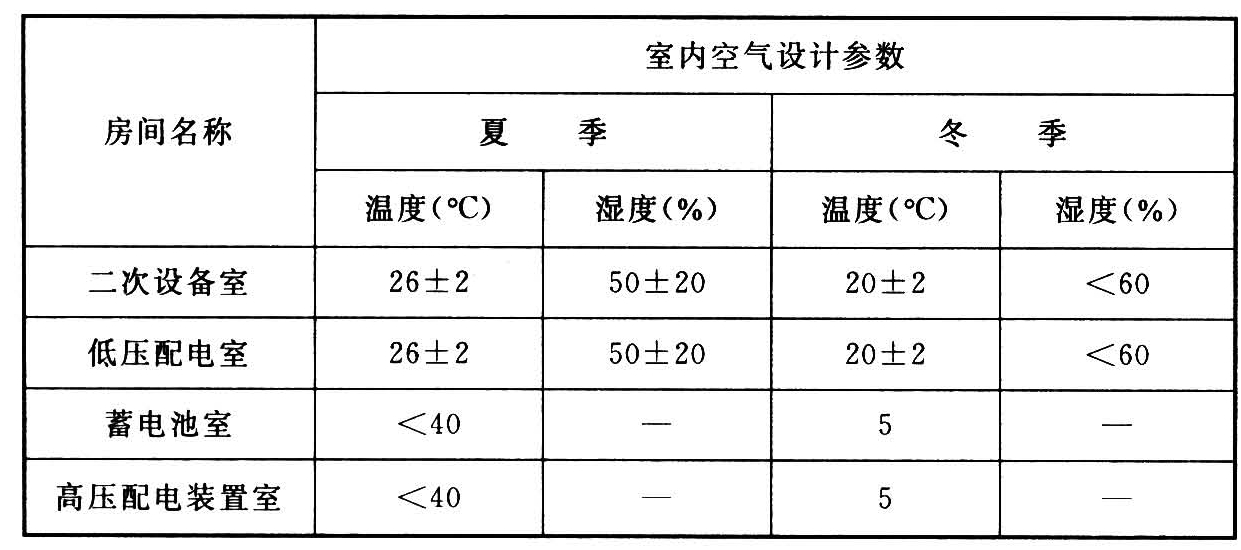

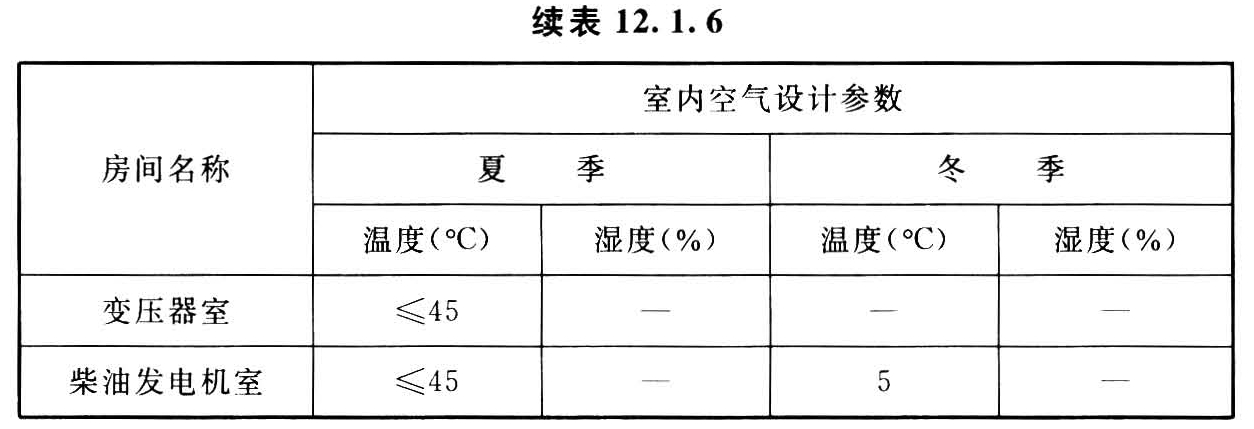

注:当夏季通风不能满足蓄电池室设备要求的室内温度时,可设置具有防爆性能的空气调节装置或直流式空调系统。 12.2 海上升压站供暖与通风12.2.1 供暖热负荷计算时不应计入设备散热量。供暖热负荷的计算应包括围护结构耗热量和冷风渗透耗热量。 12.2.2 通风系统通风量应符合下列规定: 1 补充新风或增压系统的通风量应满足房间正压要求; 2 排除余热的通风系统的通风量应满足换气次数和排除房间余热需要的通风量的要求,取最大值。 12.2.3 通风系统设备应符合下列规定: 1 通风机应在安全处所设置应急关断设施; 2 海上升压站增压用送风系统或排除危险气体的通风设备均应设置备用,排除余热的通风设备宜设置备用; 3 蓄电池室配置的设备应采用防爆型,并应满足该类危险处所防爆等级的要求。 12.2.4 通风口的设置应符合下列规定: 1 进气口应设置在室外并远离高温气体排放的区域; 2 排气口应防止排出的空气被本系统或其他系统吸入; 3 进气口和排气口应设置防鸟网、防小动物进入及防水措施。 12.2.5 蓄电池室的供暖通风系统设计应符合下列规定: 1 冬季围护结构耗热量及冬季排风热损失宜由室内的电热设备补偿,并应采用便于清扫的电热设备; 2 蓄电池室的供暖通风系统应采用负压通风,并应设置独立的机械排风系统; 3 通风量应满足每小时不小于12次的换气次数、排除房间余热所需通风量和按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058计算爆炸性气体放散量及其爆炸下限的通风量的要求,取最大值; 4 排风系统吸风口应设置在房间上部,当蓄电池室的顶棚被梁分隔时,每档宜设置吸风口; 5 室内应设置氢气浓度检测系统,且排风系统应能够连续运行。当空气中氢气体积浓度达到爆炸浓度下限20%时,氢气浓度检测系统应自动报警,且备用排风机应能自动联动投入运行。 12.2.6 配电装置室通风系统设计应符合下列规定: 1 配电装置室应设置机械通风,室内空气不应再循环; 2 通风换气次数不应小于每小时12次; 3 设置SF6浓度检测仪和氧量仪的配电装置室,排风系统吸风口应设置在配电装置室内下部,其下缘与地面距离不应大于0.3m。当检测仪器发出报警信号时,备用排风机应能自动联动投入运行; 4 设置SF6配电装置室的排风机电源开关应分别设置在室内、室外便于操作的位置。 12.2.7 变压器室通风系统设计应符合下列规定: 1 油浸式变压器室宜采用自然通风,当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风。变压器室应设置独立的通风系统; 2 通风量计算应按每小时不小于30次换气次数,同时还应计算排除房间余热所需的通风量,取最大值; 3 当发生火灾时,变压器室火灾报警系统应能够自动报警,并应自动切断通风机的电源。 12.2.8 柴油发电机室通风系统设计应符合下列规定: 1 柴油发电机室应设置用于检修或维修时的通风系统。机械通风量设计应按每小时5次~10次的换气次数计算; 2 通风系统设计不应计入柴油发电机本体的排热所需的通风量; 3 当采用自然进风时,柴油发电机室的进风量应为风冷型柴油发电机本体的排热风量与柴油机燃烧所需风量之和; 4 柴油发电机本体的进风口和排风口均应采用自动启闭型百叶窗,并应与柴油发电机的启停连锁。 12.3 海上升压站空气调节12.3.1 低压配电室和二次设备室应设置全年性的空气调节装置。空气调节系统设计应符合下列规定: 1 空气调节房间计算冷热湿负荷应包括夏季通过围护结构的传热量和太阳辐射热量、电子仪表及电气设备散热量、照明散热量、人体散热量和散湿量、新风负荷等。冬季热负荷可按稳定传热计算,室外计算温度应采用冬季空调计算温度。 2 空气调节房间的空调设备应设置备用。 3 对于集中式空气调节系统,宜具备各季节多工况的经济运行方式。当过渡季节大量使用新风的空调系统时,应设置有排风出路。 4 空气调节房间应保持正压,正压值取值范围为25Pa~70Pa。 12.3.2 空气调节系统的新风量应取大于下列风量中的最大值: 1 设备房间的空气调节系统的新风量可按总送风量的5%取值; 2 每个人每小时的新风量不少于30m³/h; 3 保持室内正压要求的新风量; 4 补偿排风所需新风量。 12.3.3 空调系统的新风口应符合下列规定: 1 新风口应设置在室外; 2 新风口处或新风管上应设置阀门,寒冷地区应采用保温型电动阀门; 3 新风口应设置防鸟网、防小动物进入及防水措施。 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护12.4.1 供暖、通风和空调系统宜采用集中监控系统,海上集中监控设备宜设在陆上集控中心。 12.4.2 供暖、通风与空气调节设备应设置联动、连锁等保护措施,并应符合下列规定: 1 集中监控的联动、连锁等保护措施应由集中监控系统实现; 2 主要控制参数应在海上升压站和集控中心显示。 12.4.3 集中监控系统控制的供暖、通风和空调设备应设就地手动控制装置,并通过远动/手动转换开关实现自动与就地手动控制的转换。 12.4.4 空气调节系统的电热设备应与送风机连锁,并应设无风断电和超温断电保护装置。电热设备的金属风管应接地。 13 辅助及附属设施13.1 运维设备 13.2 运维码头 13.3 其他辅助和附属设施 13.1 运维设备13.1.1 运维船宜选用50t~500t级船舶。潮间带和潮下带滩涂风电场运维交通工具可采用专用运维船、气垫船、水陆两栖车和滩涂运输拖拉机等。 13.1.2 运维船型选择应满足海上风力发电场交通及维护要求,并应配置橡胶靠泊护舷、小型吊车和高压冲洗设备等。 13.1.3 运维船可按照表13.1.3的规定配备。 表13.1.3 运维船配备数量

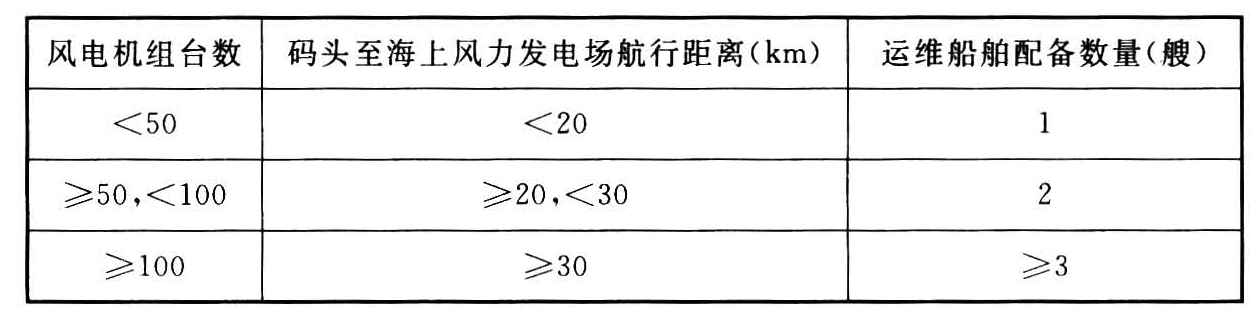

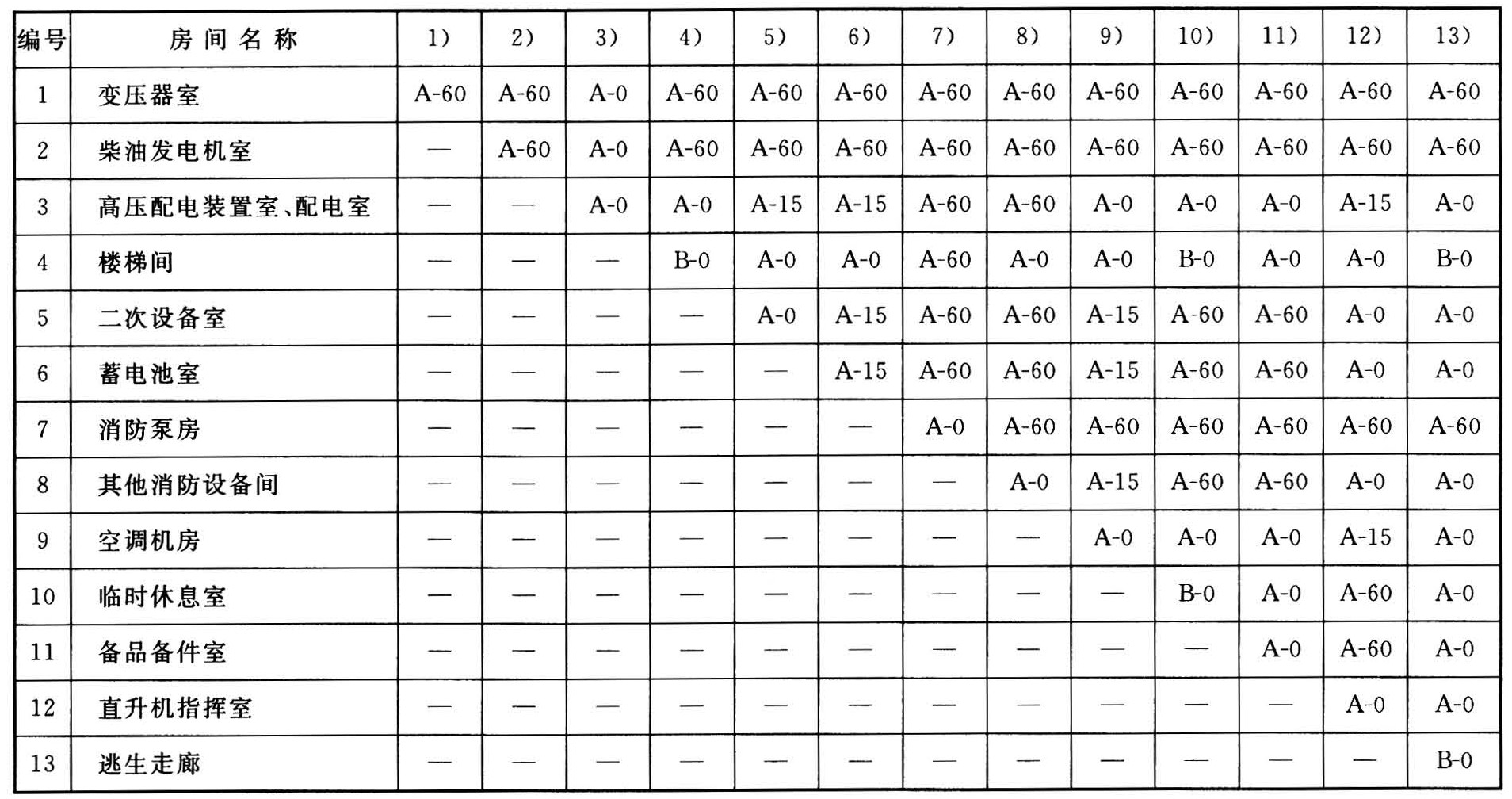

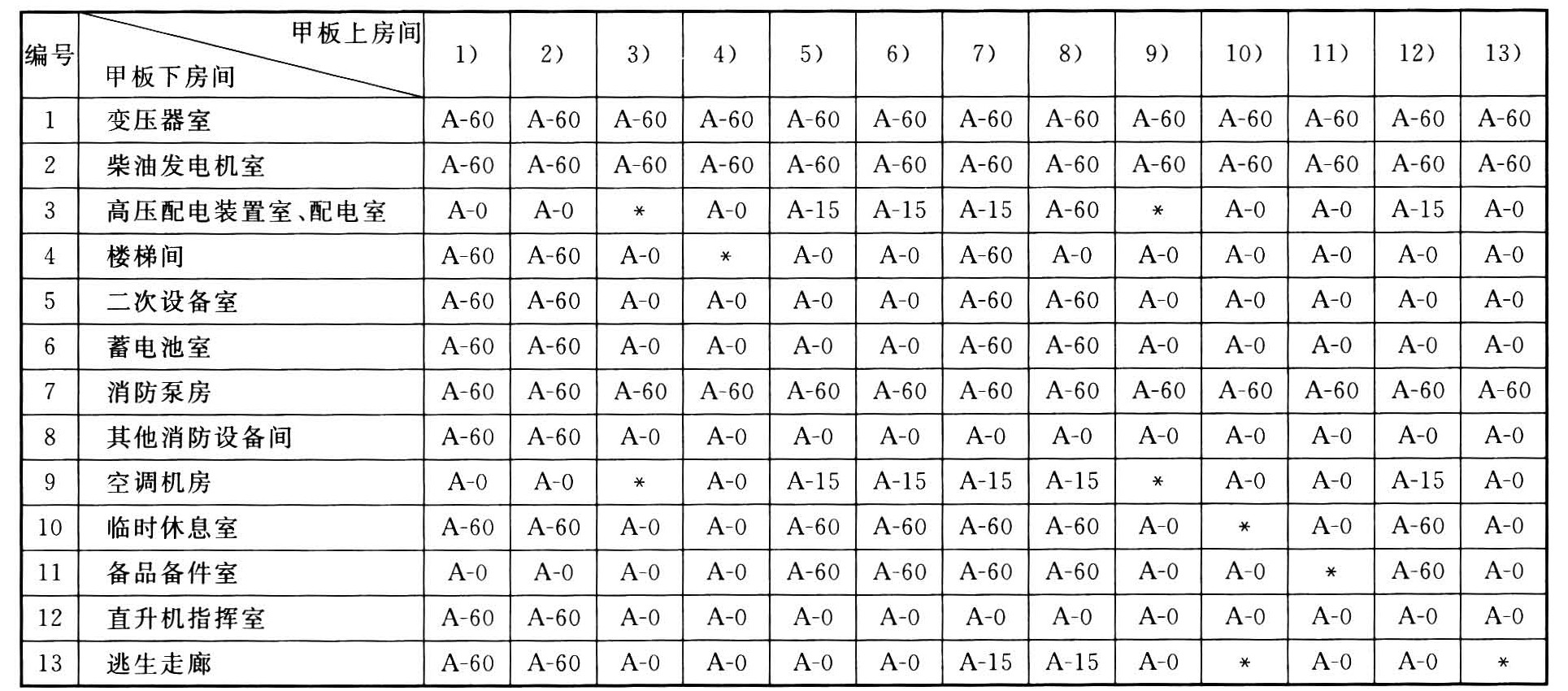

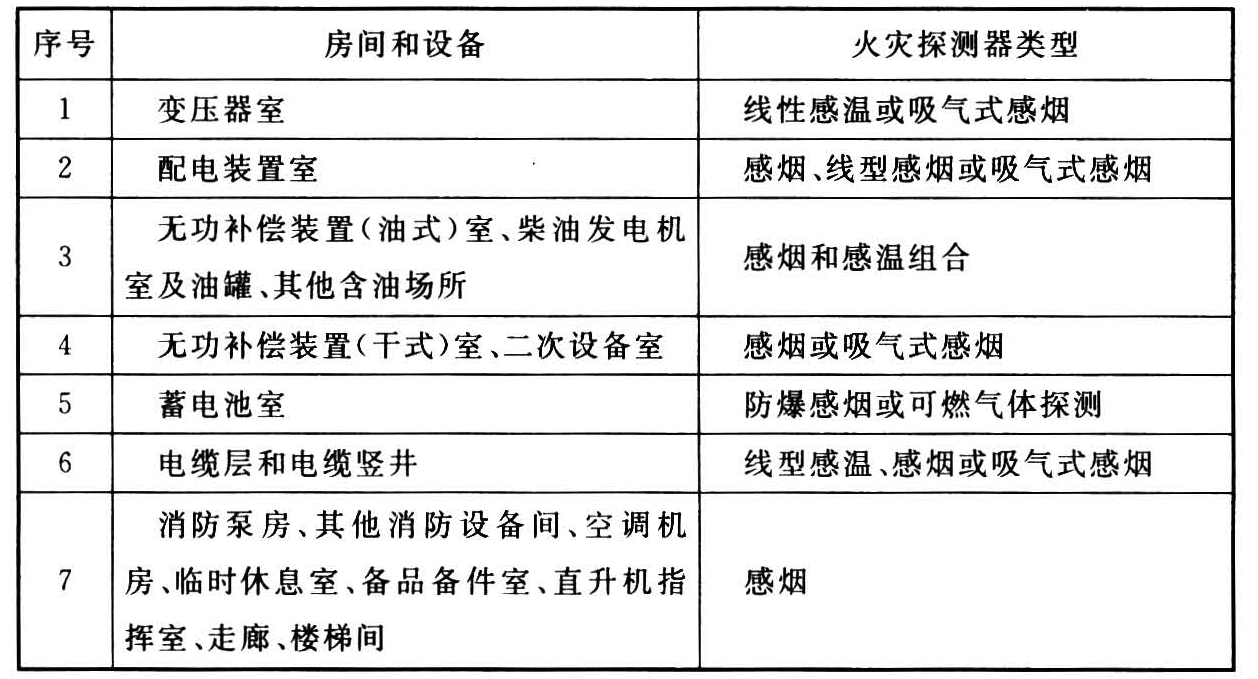

注:1 表中风电机组台数和码头至海上风力发电场距离2项指标中,当有1项满足时即达到该级别。 2 当风电机组台数大于100台时,每增加50台相应增加1艘运维船。 13.1.4 潮间带和潮下带滩涂风电场可配置滩涂运输拖拉机2台~5台、水陆两栖运输车1台~2台。 13.1.5 直升机可根据海上风力发电场运行与维护要求配备。 13.2 运维码头13.2.1 自建运维码头宜一次性建设,并可结合海上风力发电场规划留有扩建余地。 13.2.2 运维码头应满足船舶安全靠离、系缆和装卸作业的要求,并应符合现行行业标准《河港工程总体设计规范》JTJ 212和《海港总体设计规范》JTS 165的规定。 13.3 其他辅助和附属设施13.3.1 海上风力发电场维护设备及工器具仓库和备品备件及消耗性材料仓库等设施应结合陆上变电站、集控中心和运维码头位置进行布设。 13.3.2 潮间带和潮下带滩涂风电场运维用拖拉机及两栖运输车停放场地应结合总平面布置设置。 14 施工组织设计14.1 一般规定 14.2 交通运输 14.3 主体工程施工 14.4 施工辅助工程 14.5 施工总布置 14.6 施工总进度 14.1 一般规定14.1.1 施工组织设计应根据工程所在地的海洋水文、气象、工程地质、港口分布及航运、工程总布置、工程设计情况和国内外海洋工程建设水平等因素,确定交通运输、主体工程施工、施工辅助工程、施工总布置和施工总进度等设计方案。 14.1.2 施工组织设计应符合现行国家标准《海上风力发电工程施工规范》GB/T 50571和现行行业标准《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T 31033的相关规定。 14.1.3 施工设备应根据工程特点、工程规模、工期要求与施工条件等进行选择。 14.2 交通运输14.2.1 设备与结构件装卸运输方案应符合下列规定: 1 运输及装卸方式应根据运输结构件的尺度、质量、重心位置、形状、陆地建造场地条件及装卸运输设备的性能等确定; 2 重大结构件的运输应进行陆运通过能力校核和海运船舶稳性校核、局部强度校核及航行路径设计; 3 运输与吊装设备应适应工作区域的作业环境,并应满足设备吊重、吊高、作业半径以及船舶稳定、结构承载能力等各项作业要求; 4 设备运输和装卸过程中的加速度、倾斜度和稳定性等应满足设备制造商的要求。 14.2.2 重力式基础运输应符合下列规定: 1 基础可通过大型起重设备或滑移设备调运至驳船、半潜驳或浮动式船坞甲板进行运输作业; 2 采用驳船和半潜驳等船舶运输时,对装载、运输及卸载过程应进行海运船舶稳性校核、局部强度校核及航行路径设计; 3 采用拖航浮游运输时,应根据出运码头的条件选择下水方式,复核基础运输的浮游稳定性。 14.2.3 管桩运输应符合下列规定: 1 管桩运输船舶应进行稳性校核、局部强度校核及航行路径设计; 2 管桩在船舶上放置时应采取固定措施; 3 采用拖航浮游运输单桩时,应复核密封可靠性和运输的浮游稳定性。 14.2.4 导管架基础运输应符合下列规定: 1 导管架基础宜通过甲板类运输船舶装载运输; 2 起重设备、吊具和吊点应根据导管架基础尺度、质量、重心位置、形状和船舶性能确定; 3 导管架基础应采取运输稳定性措施,固定装置应便于现场拆除。 14.2.5 海上升压站上部组块运输宜采取整体运输及吊装方案。 14.3 主体工程施工14.3.1 风电机组基础制作应符合下列规定: 1 钢结构焊接前应进行焊接工艺评定,并应编制焊接工艺程序; 2 重力式基础的制造宜在预制场内进行,其预制方式应根据基础的尺寸、质量、预制期和预制基地条件等因素确定。 14.3.2 重力式基础施工应满足基础顶部水平度和高程精度等要求。 14.3.3 桩基施工的沉桩设备应根据地质条件、桩型、桩身结构强度、桩的承载力和锤的性能等确定,并宜采用双作用的液压冲击式打桩锤。打桩锤的初步选型应进行估算,具体选型可采用专业打桩软件进行模拟计算。 14.3.4 单桩基础施工应满足钢管桩的垂直度和位置精度等要求。 14.3.5 导管架基础施工应符合下列规定: 1 导管架基础安装应采取调平措施; 2 先沉桩施工时,应采用导向装置并采取检测控制措施。 14.3.6 高桩承台基础施工应满足现行行业标准《码头结构施工规范》JTS 215等相关规定,承台混凝土应采取温度控制措施,基础环等设施应采取固定措施。 14.3.7 风电机组安装方案可采用整体安装或分体安装,方案设计应符合下列规定: 1 安装方案设计应根据风电机组基础结构形式、船舶设备和工程建设条件等因素进行综合比选; 2 整体安装方案应采取缓冲定位措施。 14.3.8 海上升压站上部组块宜在陆上完成钢结构建造、设备安装及调试。 14.3.9 海底电缆施工应符合下列规定: 1 敷设施工方法和施工设备应根据海底电缆形式和路由作业条件等确定; 2 海底电缆敷设方案应根据路由范围内的海底地形及地质条件、海底电缆敷设设备和海洋水文与气象条件等确定。 14.3.10 防腐蚀工程施工方案应根据环境条件、结构形式、材质和施工条件等确定。 14.4 施工辅助工程14.4.1 海上风力发电场施工码头宜利用工程周边已有码头,码头规模应满足风电场建设要求。 14.4.2 新建或改建的施工码头设计应符合现行行业标准《码头结构设计规范》JTS 167和《码头结构施工规范》JTS 215的相关规定。 14.4.3 临时围堰与临时平台等施工辅助工程的设计应根据海洋水文和地质条件等确定。 14.5 施工总布置14.5.1 施工场地的总体布置应根据海上风力发电场工程特点、施工条件、交通运输、社会资源和工期要求等确定。 14.5.2 施工基地选择与设计应根据工程需求进行,并应符合下列规定: 1 风电机组基础施工基地的设计内容应包括基础制造场地和堆放场地规划以及出运设施和出运方案设计等; 2 风电机组安装施工基地的设计内容应包括风电机组安装工艺设计、场地使用规划、场内物资搬运和码头装载工艺设计等; 3 海上升压站施工基地的设计内容应包括钢结构加工、设备堆存与安装工艺设计、场内物资搬运和出运方案设计等。 14.5.3 施工用水、电、材料、生产与生活辅助设施的规划应遵循经济、安全、环保与高效的原则。 14.5.4 施工所需资源应根据工程特点确定供应方式,并宜充分利用当地社会资源。 14.6 施工总进度14.6.1 工程建设工期应根据工程建设条件、工程规模、技术难度、施工组织管理水平和施工机械化程度等确定。 14.6.2 海上有效作业时间应根据不同分部工程特点,并结合施工区域海洋水文和气象条件确定。 14.6.3 施工总进度应明确项目的关键工程和技术复杂工程,并应确定关键路径和里程碑计划。 15 消防与救生15.1 一般规定 15.2 海上升压站防火设计 15.3 风电机组消防 15.4 逃生、救生设施 15.5 电气设备房间的防火与排烟 15.1 一般规定15.1.1 海上升压站同一时间内的火灾次数可按1次确定。 15.1.2 消防设施、设备、管道及附件应根据环境条件选用耐腐蚀产品。 15.1.3 海上升压站消防设计应根据环境条件、建筑物性质和使用要求,采取抗风、防结露或防冻等措施。 15.1.4 陆上变电站、集控中心消防设计应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096的有关规定。 15.2 海上升压站防火设计15.2.1 海上升压站各房间的规划布置应满足工艺、劳动安全、工业卫生以及消防安全的要求。临时休息室不宜与柴油发电机室、变压器室或直升机平台直接相邻。直流及应急电源系统用房不宜与变压器室、配电室等较高火灾危险性的房间相邻布置。 15.2.2 相邻房间的隔壁和甲板的耐火性能应满足表15.2.2-1和表15.2.2-2的要求。 15.2.3 海上升压站应设置灭火设施。灭火设施的设置应符合表15.2.3的规定。 15.2.4 消防水源宜采用淡水,也可采用海水。采用海水时,消防供水应设置防海生物装置及过滤装置。 15.2.5 淡水消防水箱的有效容积应满足火灾延续时间内最大一次消防用水量的要求。消防水箱补水时间不宜大于48h。 15.2.6 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致。消防泵组及其动力源的布置应保证当任何一处失火时不能使消防泵组同时失去效用。 表15.2.2-1 海上升压站房间之间隔壁的耐火性能规定

表15.2.2-2 分隔相邻房间的甲板的耐火性能规定

注:1 应急电源系统与火灾危险区域相邻布置时,则这两个房间之间的隔壁和甲板应为A-60分隔。房间与室外油罐相邻处隔壁应采用A-60分隔。屋顶作为直升机平台,其耐火特性也应满足A-60的要求。 2 A类(隔热)防火隔壁、甲板:指在规定时间内同时满足耐火完整性和隔热性要求;B类(部分隔热)防火隔壁、甲板:指在规定大于或等于0.5h内,满足耐火完整性和隔热性要求;在大于0.5h后所规定时间内能满足耐火完整性要求。 3 隔壁、甲板耐火构造特性需要经权威部门认证。 4 表中有“*”号的表示要求钢质或其他等效材料的分隔,但不要求A级标准。 表15.2.3 海上升压站灭火设施的设置要求

15.2.7 气体灭火系统设计应符合下列规定: 1 气体灭火系统设计应符合现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB 50370的有关规定; 2 灭火剂应根据环境条件、维护频率程度设置备用。对于灭火系统的储存装置在72h内不能重装恢复运行的,备用量应按系统原储存量的100%设置; 3 电气盘柜宜采用火探管式自动探火灭火装置。 15.2.8 泡沫灭火系统设计应符合下列规定: 1 泡沫灭火系统设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定; 2 柴油机房宜采用高倍数泡沫灭火系统。高倍数泡沫灭火系统泡沫液应根据水源选择淡水型或耐海水型高倍数泡沫液。 15.2.9 细水雾灭火系统设计应符合下列规定: 1 系统设计参数应按现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898选取,未规定时,应经实体火灾模拟试验确定; 2 细水雾灭火系统宜采用工作压力不小于10MPa的高压细水雾灭火系统,并宜在每层平台设置细水雾喷枪。 15.2.10 海上升压站上应配备国际通岸接头。 15.2.11 移动式灭火器配置应符合下列规定: 1 各层甲板均应设置灭火器,其布置应使从甲板任何一点到达灭火器的距离不大于10m。一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具。 2 电气设备房间应设置1具二氧化碳灭火器。 3 每层甲板距离楼梯出口3.0m内应设置2具干粉灭火器。 4 每台吊机应设置2具干粉灭火器。 5 在通往直升机甲板的通道附近应配备下列灭火器: 1)总容量不少于45kg的干粉灭火器; 2)总容量不少于18kg的二氧化碳灭火器。 6 灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 7 灭火器应安装在箱体内或托架上,顶部离地面高度不应大于1.5m。底部离地面高度不宜小于0.8m。灭火器布置在室外时,应有相应的防腐措施。 15.2.12 消防员装备配置应符合下列规定: 1 海上升压站宜配备不少于两套的消防员装备箱。当配备直升机甲板时,其中一个装备箱应设置于靠近直升机甲板的地方,并应配备一根长3m带金属钩的钩杆; 2 每套消防员装备应包括防护服、消防靴和手套、头盔、有绝缘木柄的消防斧、连续使用3h的手提式安全灯以及30min自持式空气呼吸器一具。 15.2.13 火灾自动报警系统设计应符合下列规定: 1 海上升压站应设置火灾自动报警系统,火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229的有关规定。 2 消防控制室应设置在集控中心,消防控制室应设置手动直接控制装置。 3 火灾自动报警系统宜与风电机组火灾自动报警系统统一规划,消防控制室火灾报警控制器和图形显示装置宜为风电机组火灾自动报警系统预留接口。 4 火灾探测器的类型应根据设置场所和火灾特性,以及探测器适应条件进行选择。火灾探测器的设置宜符合表15.2.13的规定。 表15.2.13 海上升压站火灾探测器的设置要求

5 海上升压站应设置火灾声光报警装置,并应在确认火灾后启动站内的所有火灾声光报警器。 6 海上升压站应设置消防应急广播,当与普通广播合用时,应具有强制切入消防广播的功能。 15.3 风电机组消防15.3.1 风电机组内应设置火灾自动报警系统,有漏油危险的区域应设固定式自动灭火装置,并应符合国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《电力设备典型消防规程》DL 5027的有关规定。 15.3.2 风电机组发生火灾时,应手动或自动快速切出。 15.3.3 设置通风系统的风电机组应在系统的进风口处设置动作温度70℃的防火阀。当风电机组发生火灾时,防火阀应与火灾自动报警系统联动自动关闭。 15.3.4 风电机组内设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施应具备状态监控和故障报警功能,其信号应接入消防控制室。 15.4 逃生、救生设施15.4.1 海上升压站逃生通道应配置救生筏、救生衣和救生圈等逃生、救生装备。逃生、救生设施不宜放置在变压器室、柴油发电机房等火灾危险性较大的房间或设备附近。 15.4.2 当海上升压站采用气胀式救生筏时,气胀式救生筏应符合下列规定: 1 气胀式救生筏应按不少于12人配备。每只气胀式救生筏的额定乘员应为6人~25人; 2 气胀式救生筏应固定在刚性固定式筏架上,应急时应能及时、迅速地将救生筏抛落到水面; 3 气胀式救生筏的充气拉索长度应为从其最高存放位置至最低天文潮位水面之间直线距离的1.5倍,且不应小于30m; 4 根据救生筏的存放位置,在接近水面的甲板边缘应设置绳梯或其他等效的登乘装置。 15.4.3 海上升压站救生圈配置应符合下列规定: 1 至少2个救生圈应配备带自亮浮灯,至少4个救生圈应配备带自亮浮灯和带自发烟雾信号; 2 每个带自亮浮灯和带自发烟雾信号的救生圈应配备可浮救生索,可浮救生索的长度应为从救生圈的存放位置至最低天文潮位水面之间直线距离的1.5倍,且不小于30m; 3 救生圈应存放在人员易于到达的支架上,应方便取用。 15.4.4 海上升压站救生衣配置应符合下列规定: 1 救生衣配备数量应按不少于12人配备,数量不少于14件,其中露天甲板工作区内配备数量不少于总数的10%; 2 寒冷海域应配备保温救生服。 15.4.5 海上升压站遇险信号配置应符合下列规定: 1 遇险信号配置不应少于12个红光降落伞信号; 2 遇险信号配置不应少于2支橙色烟雾信号; 3 遇险信号应存放在易于到达的地方,附近不应有热源。 15.4.6 海上升压站应在临时休息室配置医疗急救箱,箱内需配备医用剪刀、止血钳、止血带、绷带、碘伏消毒贴、酒精消毒贴和外伤用药等。 15.4.7 在采用阀控式密封铅酸蓄电池组的蓄电池室应设置带瓶装水补给的独立洗眼器。 15.5 电气设备房间的防火与排烟15.5.1 供暖通风、空气调节系统的风管穿越通风空调机房隔壁和楼板处或通过设备的房间隔壁和楼板处,应设置动作温度为70℃的防火阀。 15.5.2 防火阀应设置单独支吊架,并应安装在易于检修处。 15.5.3 当设置灭火后的独立排风系统时,电气设备室应设置不少于每小时6次的换气次数,并满足下列要求: 1 当采用非气体灭火方式时,用于排除室内余热的排风机,可兼作灭火后室内换气通风用; 2 当采用气体灭火系统时,在灭火系统喷放灭火气体前,防火阀、防火风口、电动风阀及百叶窗等应自动关闭。兼作灭火后室内换气通风用排风系统,室内吸风口宜设置在房间下部,排风应直通室外。 15.5.4 当发生火灾时,消防控制系统应切断通风空调设备电源。 15.5.5 排烟管道应采用不燃材料。管道和设备的保温材料、风管软接头、消声材料和粘结剂应采用不燃材料或难燃材料。 16 信息系统16.1 一般规定 16.2 管理信息系统 16.3 视频监视系统 16.4 安全防范系统 16.5 船舶交通监视系统 16.6 状态监测系统 16.7 视频会议系统 16.8 综合布线 16.9 信息传输 16.10 信息安全 16.1 一般规定16.1.1 海上风力发电场信息系统的总体规划与建设应做到技术先进、经济合理,并应在风电场上级主管单位统一规划的框架下进行。 16.1.2 信息系统宜包括管理信息系统、视频监视系统、安全防范系统、船舶交通监视系统、状态监测系统和视频会议系统等,也可根据海上风力发电场实际需求设置其他功能。 16.1.3 信息系统的设计应以本期工程为主、兼顾远期发展规划。对于新建海上风力发电场,应具备后期扩建工程所需的扩容能力。 16.1.4 信息系统的设计应采用全场统一的信息编码,且应满足系统中数据的准确性、一致性和唯一性。 16.1.5 以计算机为基础的不同信息系统应避免软件及功能配置的相互交叉与重复,在满足安全可靠的前提下,宜采用统一的网络和硬件系统。 16.2 管理信息系统16.2.1 海上风力发电场宜设置管理信息系统。 16.2.2 管理信息系统的功能应涵盖建设阶段和生产阶段。建设期管理信息系统和生产期管理信息系统应统一规划、合理过渡。 16.2.3 建设期管理信息系统的功能可包括进度管理、质量管理、物资管理、费用管理、安全环境管理、图纸文档管理、综合查询和系统维护等基本功能。 16.2.4 生产期管理信息系统的功能可包括生产管理、设备管理、安全环境管理、物资管理、经营管理、行政管理、综合查询和系统维护等基本功能。 16.2.5 管理信息系统宜对海上风力发电场工程海域的海洋环境、气象信息等数据进行统一存储备份,并能满足海上风力发电场效能评估、灾害预警、海洋环境保护的数据和分析需求。 16.2.6 管理信息系统数据库的标签量应根据系统的功能范围、海上风力发电场的建设规模及运行管理水平等因素确定。 16.2.7 管理信息系统的数据库服务器和网络核心交换机等主要硬件宜冗余配置。 16.3 视频监视系统16.3.1 海上风力发电场应设置视频监视系统,监视范围包括风电机组、海上升压站、陆上变电站和集控中心等。视频监视系统应统一规划设计。 16.3.2 视频监视系统的功能应包括实时监视、动态存储、实时报警、历史画面回放和网络传输等,并宜与火灾自动报警系统、安全防范系统和计算机监控系统进行联动。 16.3.3 视频监视系统应设置与管理信息系统的接口。 16.3.4 视频监视系统的设备选择应符合现行国家和行业标准的有关规定,且宜采用数字视频监视系统。 16.3.5 视频监视系统应采用标准通信协议,且满足不同厂商视频监视系统互联互通的要求。 16.4 安全防范系统16.4.1 海上风力发电场宜设置入侵报警系统,防范区域宜包括风电机组、海上升压站、陆上变电站和集控中心等。 16.4.2 入侵报警系统的设备选择应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。 16.4.3 入侵报警系统应设置与管理信息系统的接口。 16.4.4 海上风力发电场可设置门禁管理系统,应用范围可包括海上升压站、陆上变电站和集控中心等。 16.4.5 门禁管理系统的功能宜包括实时监控、进出权限管理、记录、报警和消防报警联动等。 16.4.6 门禁管理系统的设备选择应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。 16.5 船舶交通监视系统16.5.1 海上风力发电场可根据工程区域的地理位置、自然条件、船舶交通及管理状况等设置船舶交通监视系统。 16.5.2 船舶交通监视系统的覆盖范围宜包括海上风力发电场和海底电缆所在海域。 16.5.3 船舶交通监视系统的功能可包括船舶信息采集与管理、船舶自动识别、船舶定位与安全管理、雷达录取与跟踪、甚高频语音通信、记录与重放以及各类预警报警等。 16.6 状态监测系统16.6.1 海上风力发电场宜配置风电机组状态监测系统和海上升压站设备状态监测系统,可配置海底电缆状态监测系统。 16.6.2 风电机组状态监测系统应包括就地安装的传感器、数据采集装置和监控后台等。传感器监测点宜设置在主轴承、齿轮箱、发电机和机舱等处。 16.6.3 风电机组状态监测功能可由风电机组监控系统实现,也可由独立配置的风电机组状态监测系统实现。独立配置的风电机组状态监测信息宜与风电机组远程监控通信网络共用传输介质。 16.6.4 海上升压站设备状态监测系统宜采用分层分布式结构。监测内容宜包括主变压器油中溶解气体、高压气体绝缘全封闭组合电器及35kV气体绝缘开关柜气体密度、高压避雷器动作次数和泄露电流等。 16.6.5 海底电缆状态监测系统监测内容可包括海底电缆的扰动、应力和温度监测等。 16.7 视频会议系统16.7.1 海上风力发电场可设置视频会议系统。 16.7.2 视频会议系统宜在与上级单位之间实现远程传输,可召开点对点会议、多点会议和同时多个会议等。 16.7.3 视频会议系统应设置与管理信息系统的接口。 16.8 综合布线16.8.1 海上风力发电场语音、数据、电视、视频监视等布线系统应统一规划设计。16.8.2 海上风力发电场综合布线应与照明系统和火灾自动报警系统统筹布线。 16.9 信息传输16.9.1 海上风力发电场信息传输通信介质应利用海底电缆复合光纤,光纤芯数应满足各部分信息传输要求,并留有余量。 16.9.2 风电机组与海上升压站之间的信息流可包括风电机组及其升压设备的计算机监控信息、视频监视信息、状态监测信息、火灾自动报警信息和语音电话信息等。 16.9.3 海上升压站与集控中心之间的信息流可包括风电机组与海上升压站的计算机监控信息、时间同步信息、继电保护与故障录波信息、电能量计量信息、相量测量信息、视频监视信息、安全防范信息、船舶交通监视信息、状态监测信息、环境监测信息、暖通控制信息、火灾自动报警信息、语音电话信息和水文气象信息等。 16.9.4 海上风力发电场信息传输应根据信息所在安全分区、信息容量和设备投资等规划通信组网方式,不同系统可采用VLAN技术进行逻辑隔离,视频监视系统宜独立组网。 16.9.5 海上升压站与集控中心之间的重要信息传输采用双网方式时,宜采用不同根海底电缆中的复合光纤实现。 16.10 信息安全16.10.1 海上风力发电场信息系统安全防护应按照“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则配置二次安全防护设备。 16.10.2 状态监测系统应划入生产控制大区非控制区,管理信息系统、视频监视系统、安全防范系统、船舶交通监视系统和视频会议系统应划入管理信息大区。 17 环境保护与水土保持17.1 一般规定 17.2 环境保护 17.3 水土保持 17.1 一般规定17.1.1 环境保护与水土保持设计应遵循国家和地方有关法律法规,并满足相关规划、功能区划的要求。 17.1.2 环境保护与水土保持设计应以建设项目环境影响评价文件和水土保持方案及其批复文件为依据,根据工程特点和环境特征确定设计方案。 17.1.3 陆域工程的环境保护与水土保持设计应按照现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096及其他相关规范的规定执行。 17.2 环境保护17.2.1 海水水质、沉积物环境保护应符合下列规定: 1 海上工程施工产生的废水排放应按现行国家标准《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》GB 4914执行; 2 施工和运维船舶产生的污染物应分类收集储存,处置方式应符合现行国家标准《船舶水污染物排放控制标准》GB 3552的规定; 3 海上升压站应配备油污水收集储存设施,就地处理排放应满足相应的限值要求,上岸处理应移交相应的资质单位。海上升压站宜配备检修人员生活污水收集储存设施,上岸后应移交相应的资质单位处理后达标排放; 4 工程抛填填充物中物质成分应符合现行国家标准《围填海工程填充物质成分限值》GB 30736的规定。 17.2.2 海上风力发电场总体布置及海上升压站、风电机组基础结构形式应满足海洋水文动力、地形地貌及冲淤环境的保护要求。 17.2.3 海上风力发电场海洋生态保护设计应按照避让、减缓、恢复、补偿的顺序进行,并应符合下列规定: 1 海上风力发电场选址和海底电缆路径应避让海洋生态环境敏感区,当不能避让时,应进行专题论证; 2 减缓措施设计宜包括施工船舶航行时段及航线的优化和施工期、运行期船舶及海上升压站的溢油风险控制措施等; 3 生态恢复措施设计宜包括海上升压站、风电机组基础周边和海底电缆上部海底生境保护与修复措施等; 4 补偿措施设计宜包括海洋生物人工增殖放流措施、增设人工鱼礁措施和生境异地补偿措施等。 17.2.4 海上风力发电场应采取降低鸟类与风电机组相撞概率的防护措施。 17.2.5 在海洋生态敏感区宜采取具有电磁屏蔽效果的海底电缆。 17.2.6 声环境保护设计应符合下列规定: 1 在海洋生态环境敏感区及对水下噪声敏感程度高的海域进行工程施工时,应采取相应的减振、降噪措施; 2 声环境敏感目标附近的风电机组运行产生的环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。 17.2.7 固体废弃物环境保护设计应符合下列规定: 1 工程施工、运行维护中产生的漂浮物、塑料制品等固体废弃物不应弃置入海; 2 海上升压站事故油应回收; 3 海上升压站产生的油渣、油垢等危险废弃物应移交资质单位处理。 17.3 水土保持17.3.1 工程水土保持措施应符合现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433、《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434和《水土保持工程设计规范》GB 51018的规定。 17.3.2 工程弃土弃渣处置应符合相关规定,并应倾倒至有关部门指定的倾倒区。 18 劳动安全与工业卫生18.0.1 陆上变电站、集控中心的劳动安全与工业卫生设计应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB 51096及其他相关规范的规定。 18.0.2 对需要安全警示的场所应设置安全标志。安全标志的制作及使用应符合现行国家标准《安全色》GB 2893和《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定。 18.0.3 海上风力发电场的安全疏散通道应设置应急照明和疏散指示标志。 18.0.4 辅助用室的防噪、振动和基本卫生要求应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1中对辅助用室的规定。 18.0.5 生产过程中的人员安全防护应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801的规定。 18.0.6 海上风力发电场应配置安全和卫生管理人员,并应制定安全与卫生管理制度,也可根据需要设置安全和卫生管理机构。 18.0.7 海上升压站应放置急救包。 18.0.8 海上升压站应设置应急洗眼设施。 本标准用词说明1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。 引用标准名录《建筑结构荷载规范》GB 50009《混凝土结构设计规范》GB 50010 《建筑给排水设计规范》GB 50015 《建筑设计防火规范》GB 50016 《钢结构设计标准》GB 50017 《建筑采光设计标准》GB 50033 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229 《气体灭火系统设计规范》GB 50370 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396 《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433 《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T 50434 《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448 《海上风力发电工程施工规范》GB/T 50571 《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 《水土保持工程设计规范》GB 51018 《风力发电场设计规范》GB 51096 《碳素结构钢》GB/T 700 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709 《船舶及海洋工程用结构钢》GB 712 《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228 《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229 《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230 《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591 《安全色》GB 2893 《安全标志及其使用导则》GB 2894 《声环境质量标准》GB 3096 《船舶水污染物排放控制标准》GB 3552 《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632 《中国海区水上助航标志》GB 4696 《海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值》GB 4914 《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224 《厚度方向性能钢板》GB/T 5313 《生活饮用水卫生标准》GB 5749 《六角头螺栓 C级》GB/T 5780 《六角头螺栓》GB/T 5782 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014 《船舶起居处所空气调节与通风设计参数和计算方法》GB/T 13409 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285 《中国海区水中建(构)筑物标志规定》GB 17380 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671 《风电场风能资源测量方法》GB/T 18709 《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710 《风电场接入电力系统技术规定》GB/T 19963 《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065 《围填海工程填充物质成分限值》GB 30736 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》GB/T 30790 《海上风力发电机组 设计要求》GB/T 31517 《台风型风力发电机组》GB/T 31519 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1 《船用防火门》CB/T 3234 《海上平台栏杆》CB/T 3756 《海上平台斜梯》CB/T 3757 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448 《电力自动化通信网络和系统》DL/T 860 《电力设备典型消防规程》DL 5027 《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044 《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218 《橡胶护舷》HG/T 2866 《办公建筑设计规范》JGJ 67 《河港工程总体设计规范》JTJ 212 《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTJ 275 《港口工程荷载规范》JTS 144-1 《港口与航道水文规范》JTS 145 《水运工程抗震设计规范》JTS 146 《水运工程混凝土结构设计规范》JTS 151 《水运工程结构耐久性设计标准》JTS 153 《海港工程钢筋混凝土结构电化学防腐蚀技术规范》JTS 153-2 《海港总体设计规范》JTS 165 《码头结构设计规范》JTS 167 《码头结构施工规范》JTS 215 《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237 《海港工程高性能混凝土质量控制标准》JTS 257-2 《大型风电场并网设计技术规范》NB/T 31003 《海上风电场钢结构防腐蚀技术标准》NB/T 31006 《海上风电场风能资源测量及海洋水文观测规范》NB/T 31029 《海上风电场工程施工组织设计技术规定》NB/T 31033 《海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法——荷载和抗力系数设计法(增补1)》SY/T 10009 《寒冷条件下结构和海管规划、设计和建造的推荐作法》SY/T 10031 《海上固定平台直升机场规划、设计和建造的推荐作法》SY/T 10038

|

2. 盗版,破解有损他人权益和违法作为,请各位站长支持正版!

国家标准(推荐)

国家标准(推荐)